本帖最后由 seven_nana 于 2017-6-22 19:30 编辑

德国海军被帽穿甲弹的演化进程与性能分析

本帖内容未经允许不得转载

本文的主要参考材料为100/40 g.Kdos Unterlagen und Richtlinien zur Bestimmung der Hauptkampfentfernung und der Geschoßwah。

演化进程

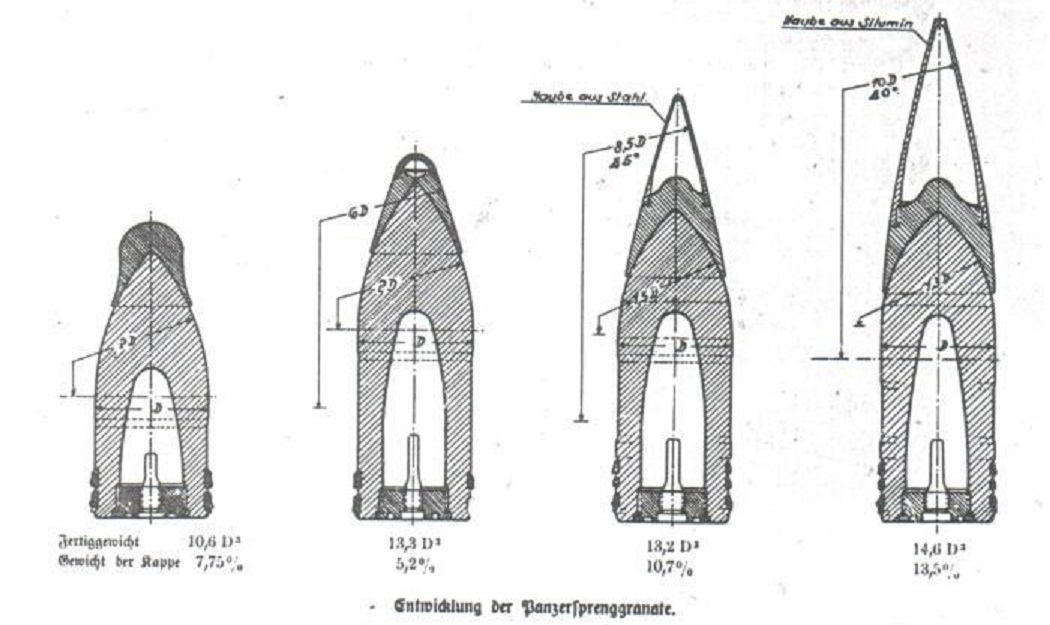

以上这张图出自100/40 g.Kdos Unterlagen und Richtlinien zur Bestimmung der Hauptkampfentfernung und der Geschoßwah Heft a,虽然其并未标明这四种被帽穿甲弹的具体口径和型号,但通过其中的一些数据,我判断出了这些炮弹的具体型号,从左到右分别为:28cm L2.6型被帽穿甲弹(配备于前无畏舰)、28cm L3.2型被帽穿甲弹(配备于无畏舰)、28cm L3.7型被帽穿甲弹(配备于德意志级)、以及28cm L4.4型被帽穿甲弹(配备于沙恩霍斯特级)。

28cm炮可谓是德国海军火炮中的经典口径,从前无畏时代一直沿用到二战时期,因此28cm被帽穿甲弹的演化进程,从一定程度上也可说是德国海军被帽穿甲弹发展历程的一个缩影,非常具有代表性。

这些炮弹的关键特征如下:

| 型号 | 弹重系数 | 被帽重量系数 | 风帽曲率半径 | 弹头曲率半径 | | 28cm L2.6 | 10.6 | 7.75% | 无 | 2倍 | | 28cm L3.2 | 13.3 | 5.2% | 6倍 | 2倍 | | 28cm L3.7 | 13.2 | 10.7% | 8.5倍 | 1.5倍 | | 28cm L4.4 | 14.6 | 13.5% | 10倍 | 1.3倍 |

名词解析:

1)弹重系数

弹重系数等于弹重除以弹径的三次方。按照德国海军的惯例,计算弹重系数时,弹重以千克为单位,而弹径以分米为单位。

图中的第一种穿甲弹,弹重系数为10.6,因此其弹重 = 2.83³ × 10.6 = 240kg,与前无畏舰上的的28cm SK L/40型火炮所配用的L2.6型炮弹的弹重相符。

图中的第二种穿甲弹,弹重系数为13.3,因此其弹重 = 2.83³ × 13.3 = 302kg,与无畏舰上的28cm SK L/45型与28cm SK L/50型火炮所配用的L3.2型炮弹的弹重相符。

图中的第三种穿甲弹,弹重系数为13.2,因此其弹重 = 2.83³ × 13.2 = 300kg,与德意志级上的的28cm SK C/28型火炮所配用的L3.7型炮弹的弹重相符。

图中的第四种穿甲弹,弹重系数为14.6,因此其弹重 = 2.83³ × 14.6 = 330kg,与沙恩霍斯特级上的的28cm SK C/34型火炮所配用的L4.4型炮弹的弹重相符。

2)被帽重量系数

被帽重量系数等于被帽重量除以弹重。通常来说,硬被帽穿甲弹的被帽重量系数要大于软被帽穿甲弹的,二战时期的被帽穿甲弹的被帽重量系数也要大于一战时期的被帽穿甲弹的。

3)曲率半径

如下图所示,A点与B点之间的虚线,是射弹的“肩线”,此线以上即属弹头。A点与B点间的距离,便是射弹的口径。在此图中,A,B,E三点处于同一个平面上,A点至E点的距离即是曲率半径,按照图中的比例,其长度为射弹口径的4倍,即曲率半径为4倍。

因此6倍、8.5倍、以及10倍的风帽曲率半径,便意味着其风帽的曲率半径分别相当于弹径的6倍、8.5倍、以及10倍,而2倍、1.5倍、以及1.3倍的弹头曲率半径,则意味着其弹头(指穿甲体的头部)的曲率半径分别相当于弹径的2倍、1.5倍、以及1.3倍。

曲率半径越大,说明其形状越尖,曲率半径越小,说明其形状越钝。

从以上情况我们可以看出,随着穿甲弹的不断发展,被帽的重量在逐渐增大,风帽的形状在变得越来越尖,而弹体的形状则在变得越来越钝,这是与炮战的实际需求相结合的。被帽的重量逐渐增大,主要是由于表面硬化装甲的性能在不断提升;风帽的形状在变得越来越尖,是由于交战距离在逐渐增长,因此需要风阻系数更小的炮弹,来保证其在远距离上依然能有较为理想的存速和落角;至于弹体的形状在变得越来越尖,则是受到了交战距离增加、倾斜装甲出现、航向夹角的作用等一系列因素的影响,致使穿甲弹在实际对抗装甲时的入射角变得越来越大,因此需要针对大入射角下的性能做出优化(角度小时尖头弹较为有利,角度大时钝头弹较为有利)。

参数解析

由于28cm L2.6型和28cm L3.2型被帽穿甲弹的年代较为久远,目前我还没有找到充分的可靠材料来对其性能进行分析,因此本篇主要就二战时期的被帽穿甲弹的各项参数进行解析。

在二战时期,德国海军普遍使用的被帽穿甲弹,主要可分为L3.7系列和L4.4系列两种,其中设计于20年代的15cm SK C/25型火炮(轻巡洋舰的主炮)和28cm SK C/28型火炮(德意志级的主炮),配用的是较老式的L3.7系列被帽穿甲弹,而设计于30年代的20.3cm SK C/34型火炮(重巡洋舰的主炮)、28cm SK C/34型火炮(沙恩霍斯特级的主炮)、以及38cm SK C/34型火炮(俾斯麦级的主炮),配用的则是更新式的L4.4系列被帽穿甲弹。

这些炮弹的关键特征如下:

L3.7系列

| 火炮型号 | 炮弹型号 | 风帽曲率半径 | 炮弹重量 | 弹重系数 | 被帽重量 | 被帽重量系数 | 装药量 | 装填系数 | | 15cm SK C/25 | 15cm Psgr L3.7 | 8.5倍 | 45.5kg | 13.7 | 5.31kg | 11.7% | 0.885kg | 1.95% | | 28cm SK C/28 | 28cm Psgr L3.7 | 8.5倍 | 300kg | 13.2 | 31.95kg | 10.7% | 7.845kg | 2.6% |

L4.4系列

| 火炮型号 | 炮弹型号 | 风帽曲率半径 | 炮弹重量 | 弹重系数 | 被帽重量 | 被帽重量系数 | 装药量 | 装填系数 | | 20.3cm SK C/34 | 20.3cm Psgr L4.4 | 10倍 | 122kg | 14.6 | 16.3kg | 13.4% | 2.302kg | 1.9% | | 28cm SK C/34 | 28cm Psgr L4.4 | 10倍 | 330kg | 14.6 | 44.65kg | 13.5% | 6.6kg | 2.0% | | 38cm SK C/34 | 38cm Psgr L4.4 | 10倍 | 800kg | 14.6 | 112.5kg | 14.0% | 18.8kg | 2.35% |

可以看出,15cm Psgr L3.7和28cm Psgr L3.7尽管同属L3.7系列,但其弹重系数上存在一些差异,而L4.4系列的三种炮弹的弹重系数则是基本相同的,其差异仅存在于小数点后二位以后。

横向对比两个系列的炮弹,我们可以看出,L4.4系列的风帽曲率半径更大,弹重系数也更大(即截面密度更大),因此其风阻系数会优于L3.7系列,此外L4.4系列的被帽重量系数也更大。

穿深曲线

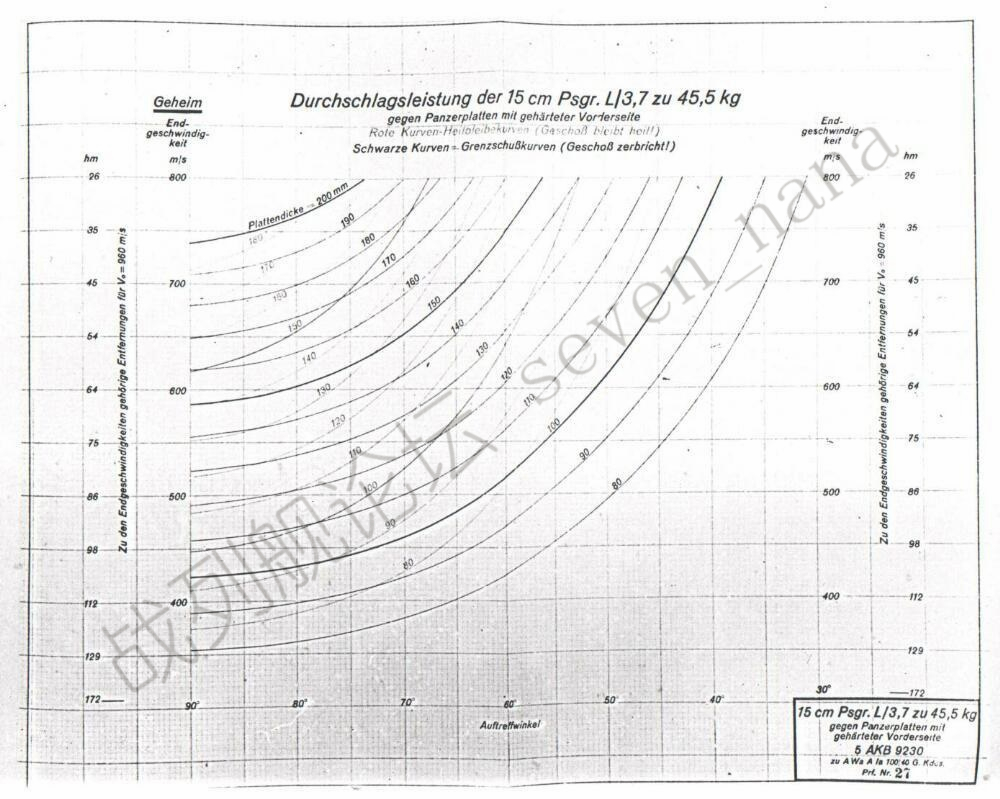

15cm Psgr L3.7

被帽穿甲弹对表面硬化装甲的穿深曲线

图中所示曲线,浅色线(原始图表中为红线)为完整穿透状态下的曲线,深色线(原始图表中为黑线)为不完整穿透状态下的曲线。

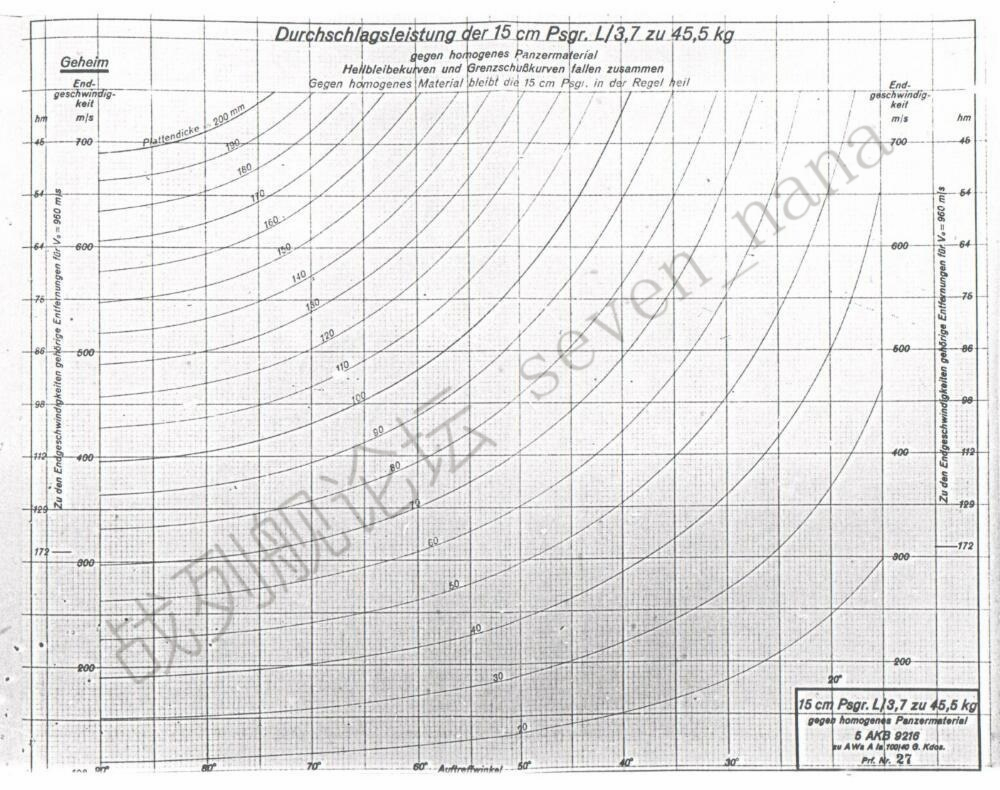

被帽穿甲弹对均质装甲的穿深曲线

完整穿透状态下的曲线与不完整穿透状态下的曲线实际上是重合的,因此图中仅有一条曲线。

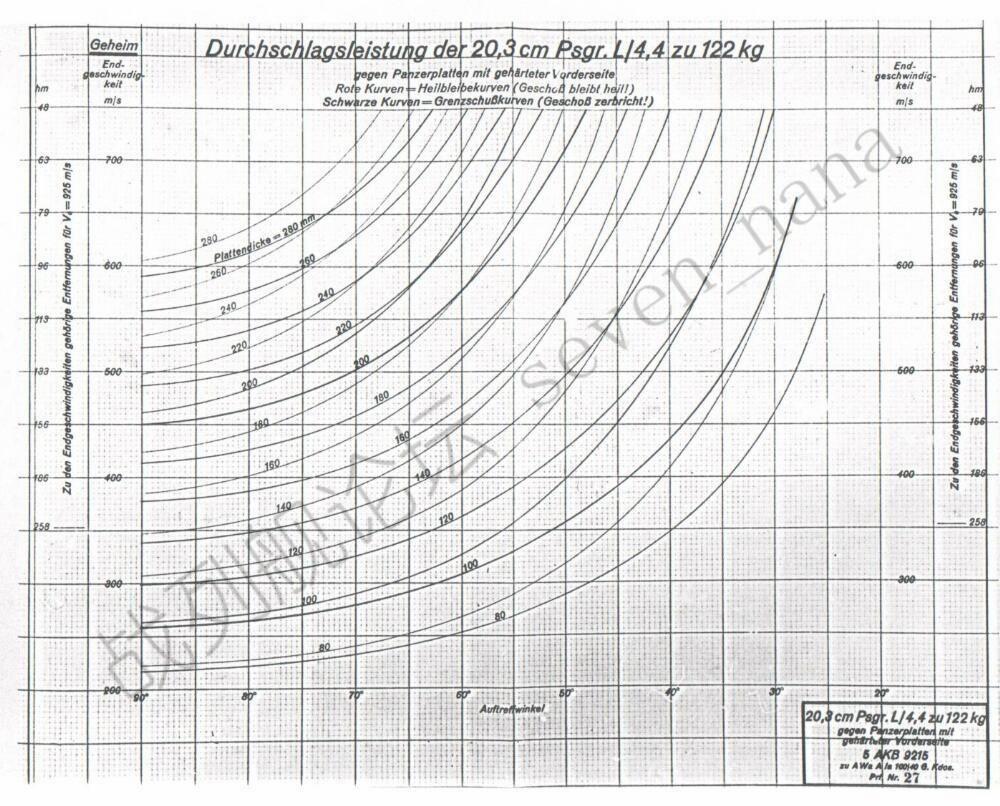

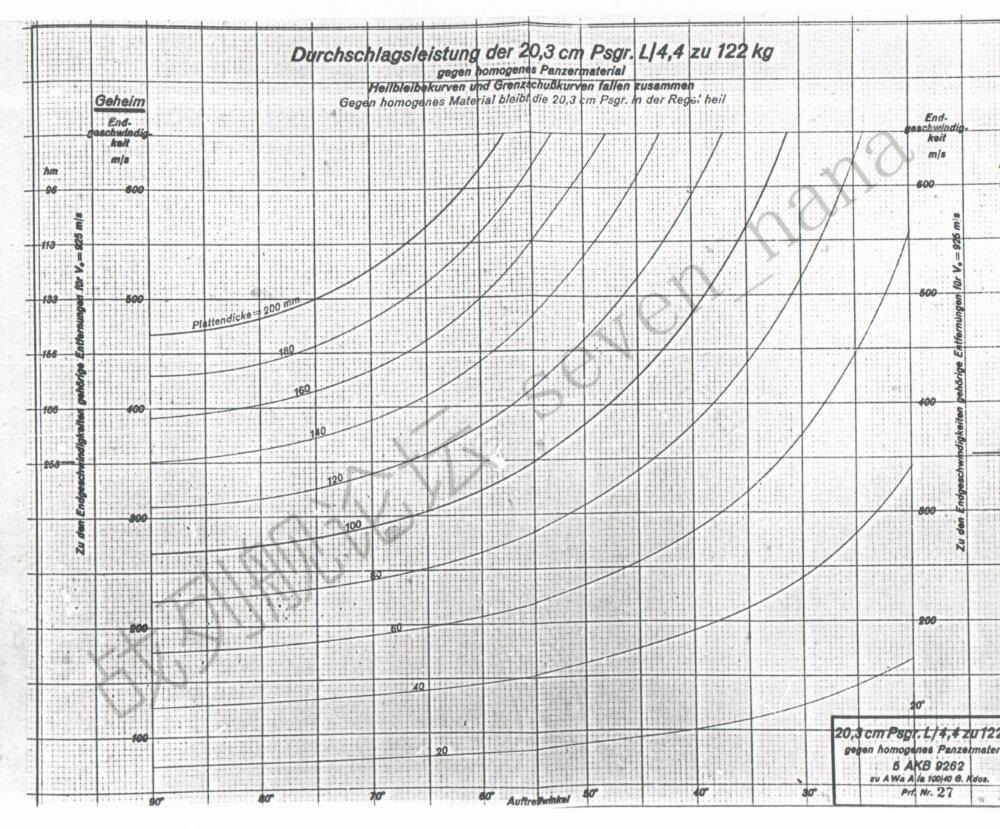

20.3cm Psgr L4.4

被帽穿甲弹对表面硬化装甲的穿深曲线

图中所示曲线,浅色线(原始图表中为红线)为完整穿透状态下的曲线,深色线(原始图表中为黑线)为不完整穿透状态下的曲线。

被帽穿甲弹对均质装甲的穿深曲线

完整穿透状态下的曲线与不完整穿透状态下的曲线实际上是重合的,因此图中仅有一条曲线。

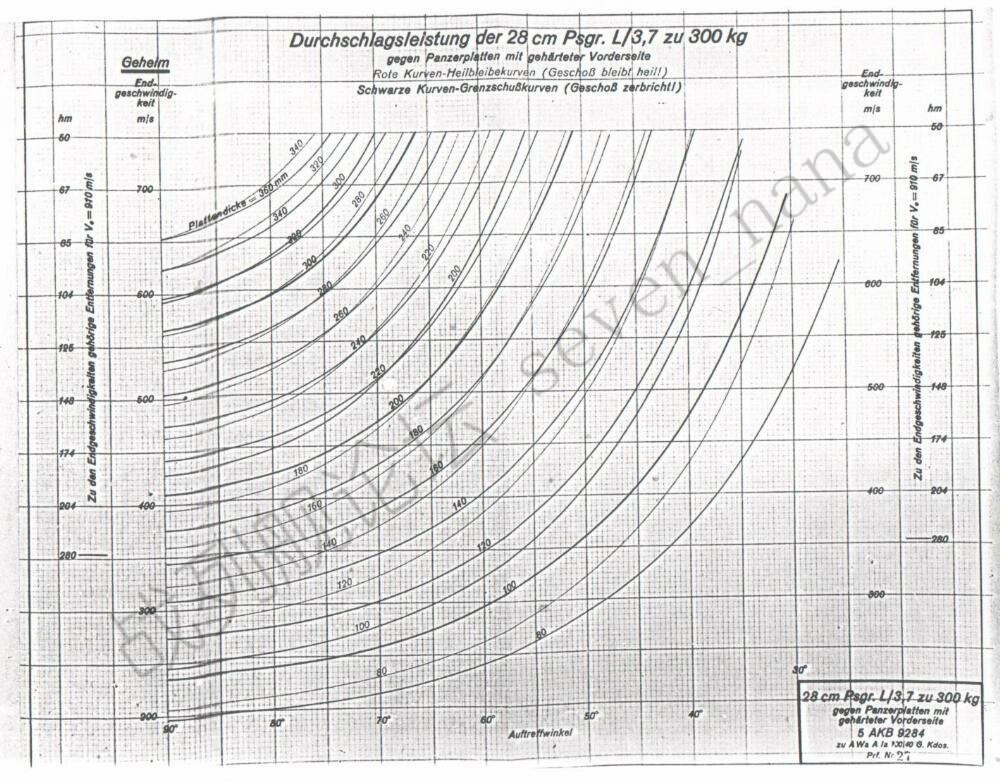

28cm Psgr L3.7

被帽穿甲弹对表面硬化装甲的穿深曲线

图中所示曲线,浅色线(原始图表中为红线)为完整穿透状态下的曲线,深色线(原始图表中为黑线)为不完整穿透状态下的曲线。

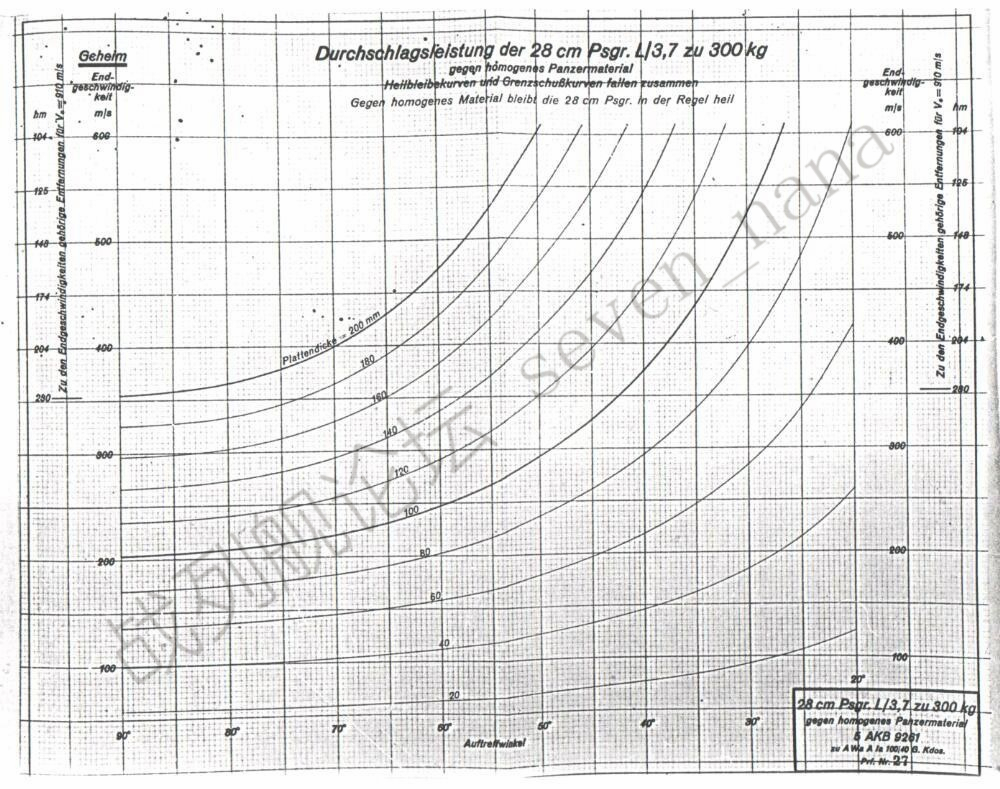

被帽穿甲弹对均质装甲的穿深曲线

完整穿透状态下的曲线与不完整穿透状态下的曲线实际上是重合的,因此图中仅有一条曲线。

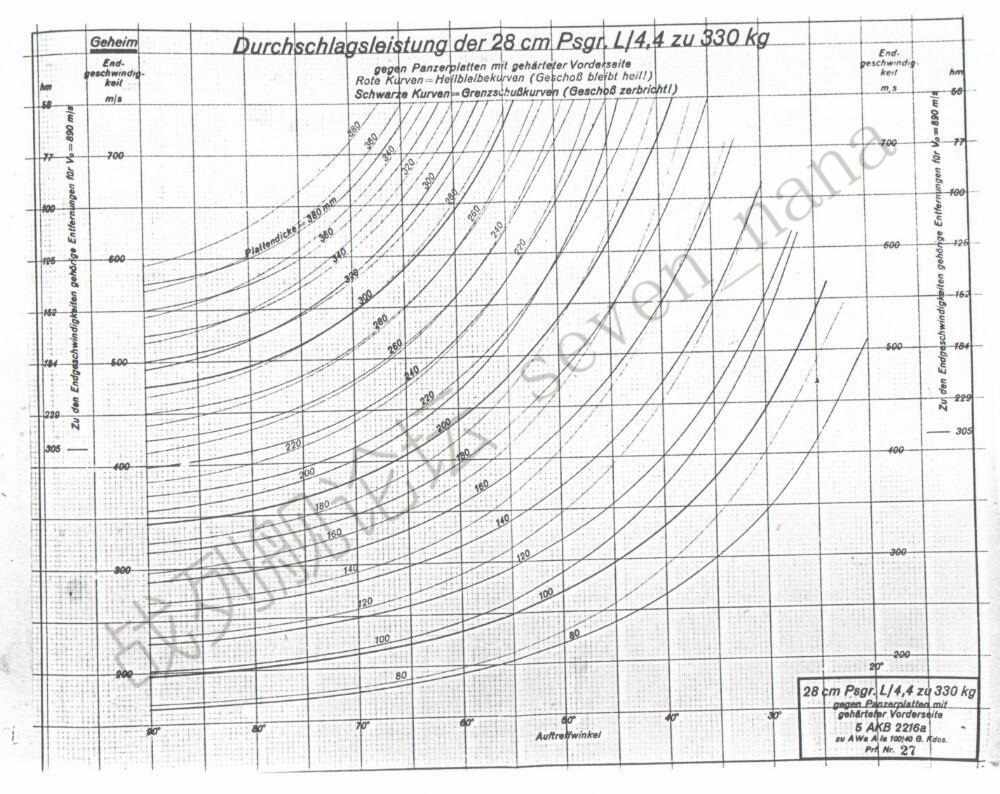

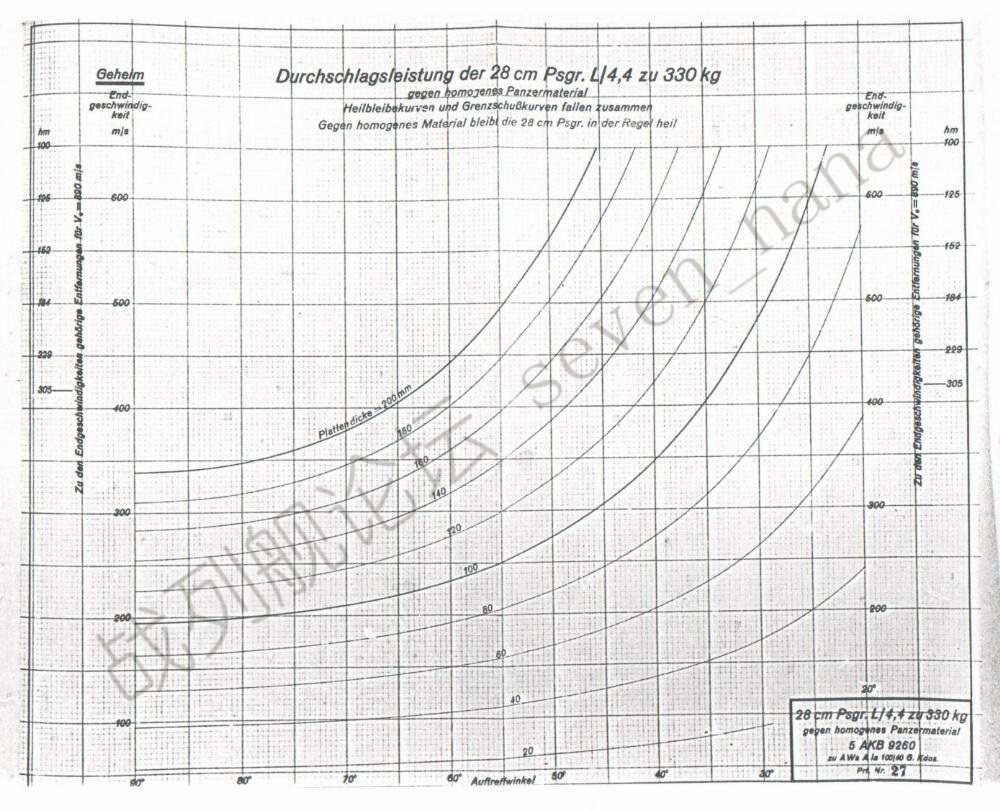

28cm Psgr L4.4

被帽穿甲弹对表面硬化装甲的穿深曲线

图中所示曲线,浅色线(原始图表中为红线)为完整穿透状态下的曲线,深色线(原始图表中为黑线)为不完整穿透状态下的曲线。

被帽穿甲弹对均质装甲的穿深曲线

完整穿透状态下的曲线与不完整穿透状态下的曲线实际上是重合的,因此图中仅有一条曲线。

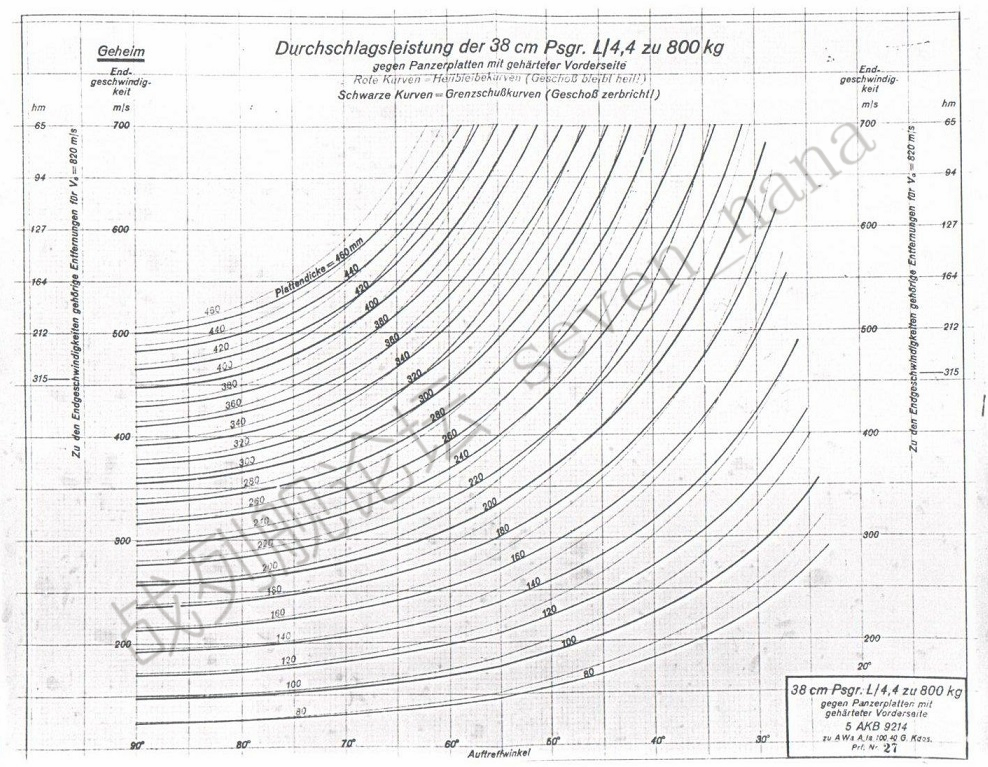

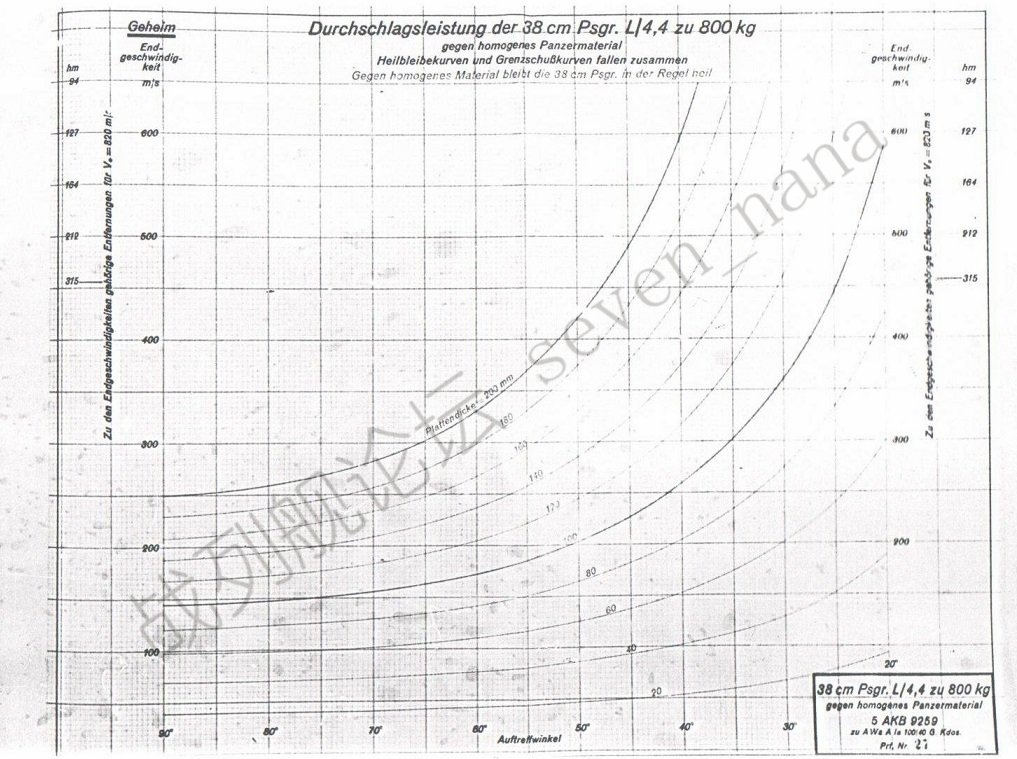

38cm Psgr L4.4

被帽穿甲弹对表面硬化装甲的穿深曲线

图中所示曲线,浅色线(原始图表中为红线)为完整穿透状态下的曲线,深色线(原始图表中为黑线)为不完整穿透状态下的曲线。

被帽穿甲弹对均质装甲的穿深曲线

完整穿透状态下的曲线与不完整穿透状态下的曲线实际上是重合的,因此图中仅有一条曲线。

性能分析

同系列不同口径炮弹的性能差异分析

如上所述,L3.7系列与L4.4系列具有较大差异,因此在分析不同口径的炮弹的性能差异时,有必要将这两个系列的炮弹分开处理。

在0度、15度、以及30度着角(按照德国定义则分别为90度、75度、以及60度)下,以弹体完整的状态击穿1倍经厚度(即装甲厚度与弹径相同)的KC n/A所需的着速:

L3.7系列

| 炮弹型号 | 0度着角 | 15度着角 | 30度着角 | | 15cm Psgr L3.7 | 620m/s | 695m/s | / | | 28cm Psgr L3.7 | 565m/s | 640m/s | / |

L4.4系列

| 炮弹型号 | 0度着角 | 15度着角 | 30度着角 | | 20.3cm Psgr L4.4 | 465m/s | 510m/s | 645m/s | | 28cm Psgr L4.4 | 470m/s | 520m/s | 660m/s | | 38cm Psgr L4.4 | 435m/s | 470m/s | 615m/s |

在0度、15度、30度、以及45度着角(按照德国定义则分别为90度、75度、60度、以及45度)下,以弹体完整的状态击穿0.5倍经厚度(即装甲厚度为弹径的一半)的KC n/A所需的着速:

L3.7系列

| 炮弹型号 | 0度着角 | 15度着角 | 30度着角 | 45度着角 | | 15cm Psgr L3.7 | 360m/s | 390m/s | 495m/s | 780m/s | | 28cm Psgr L3.7 | 325m/s | 350m/s | 450m/s | 745m/s |

L4.4系列

| 炮弹型号 | 0度着角 | 15度着角 | 30度着角 | 45度着角 | | 20.3cm Psgr L4.4 | 265m/s | 280m/s | 325m/s | 455m/s | | 28cm Psgr L4.4 | 270m/s | 285m/s | 335m/s | 470m/s | | 38cm Psgr L4.4 | 250m/s | 260m/s | 310m/s | 435m/s |

在0度、15度、30度、以及45度着角(按照德国定义则分别为90度、75度、60度、以及45度)下,以弹体完整的状态击穿0.5倍经厚度(即装甲厚度为弹径的一半)的Wh所需的着速:

L3.7系列

| 炮弹型号 | 0度着角 | 15度着角 | 30度着角 | 45度着角 | | 15cm Psgr L3.7 | 315m/s | 325m/s | 370m/s | 475m/s | | 28cm Psgr L3.7 | 270m/s | 285m/s | 340m/s | 470m/s |

L4.4系列

| 炮弹型号 | 0度着角 | 15度着角 | 30度着角 | 45度着角 | | 20.3cm Psgr L4.4 | 270m/s | 285m/s | 325m/s | 425m/s | | 28cm Psgr L4.4 | 260m/s | 270m/s | 320m/s | 440m/s | | 38cm Psgr L4.4 | 240m/s | 260m/s | 315m/s | 460m/s |

通过以上数据,我们可以看出以下几种现象:

1)在炮弹系列、入射角、T/D比(装甲厚度与弹径的比例)均相同的情况下,大口径弹的弹道极限通常较低,而小口径弹的弹道极限通常较高,这个现象,美国海军称之为比例效应(Scale Effect),造成这一效应的因素有很多,最主要的因素是处理大厚度的装甲要比处理小厚度的装甲更难,因此想在大厚度装甲上保持小厚度装甲的性能水准(经验式得分)是非常困难的。

2)在入射角和T/D比(装甲厚度与弹径的比例)相同的情况下,L3.7系列穿甲弹对抗表面硬化装甲的能力显著逊于其对抗均质装甲的能力。

3)在入射角和T/D比(装甲厚度与弹径的比例)相同的情况下,L4.4系列穿甲弹对抗表面硬化装甲的能力与其对抗均质装甲的能力大致相当。

同口径不同系列炮弹的性能差异分析

由于28cm穿甲弹既有L3.7系列,也有L4.4系列,因此我还可以就这两种炮弹的表现差异进行对比分析。

在0度、15度、以及30度着角(按照德国定义则分别为90度、75度、以及60度)下,以弹体完整的状态击穿1倍经厚度(即装甲厚度与弹径相同)的KC n/A所需的动能:

| 炮弹型号 | 0度着角 | 15度着角 | 30度着角 | | 28cm Psgr L3.7 | 565m/s(47.9MJ) | 640m/s(61.4MJ) | / | | 28cm Psgr L4.4 | 470m/s(36.4MJ) | 520m/s(44.6MJ) | 660m/s(71.9MJ) | | 动能比例 | 131% | 138% | / |

在0度、15度、30度、以及45度着角(按照德国定义则分别为90度、75度、60度、以及45度)下,以弹体完整的状态击穿0.5倍经厚度(即装甲厚度为弹径的一半)的KC n/A所需的动能:

| 炮弹型号 | 0度着角 | 15度着角 | 30度着角 | 45度着角 | | 28cm Psgr L3.7 | 325m/s(15.8MJ) | 350m/s(18.4MJ) | 450m/s(30.4MJ) | 745m/s(83.3MJ) | | 28cm Psgr L4.4 | 270m/s(12.0MJ) | 285m/s(13.4MJ) | 340m/s(19.1MJ) | 470m/s(36.5MJ) | | 动能比例 | 132% | 137% | 159% | 228% |

在0度、15度、30度、以及45度着角(按照德国定义则分别为90度、75度、60度、以及45度)下,以弹体完整的状态击穿0.5倍经厚度(即装甲厚度为弹径的一半)的Wh所需的动能:

| 炮弹型号 | 0度着角 | 15度着角 | 30度着角 | 45度着角 | | 28cm Psgr L3.7 | 270m/s(10.9MJ) | 285m/s(12.2MJ) | 340m/s(17.3MJ) | 470m/s(33.1MJ) | | 28cm Psgr L4.4 | 260m/s(11.2MJ) | 270m/s(12.0MJ) | 320m/s(16.9MJ) | 440m/s(32.0MJ) | | 动能比例 | 97% | 102% | 102% | 103% |

通过以上数据,我们可以看出以下几种现象:

1)在对抗KC n/A这样的表面硬化装甲时,新式的L4.4型炮弹的表现明显优于老式的L3.7型炮弹。

2)在对抗Wh这样的均质装甲时,新式的L4.4型炮弹的表现与老式的L3.7型炮弹大致相当,垂直入射时L3.7型占优,角度增大后L4.4型的优势逐渐凸显,这是由于L4.4型炮弹采用了1.3倍经的弹头形状,而L3.7型炮弹采用了1.5倍经的弹头形状,前者弹头形状更钝,更适合对抗倾斜装甲。

通过对比两种不同系列的28cm穿甲弹在对抗KC n/A及Wh时的不同表现,我们可以推测,德国海军在研发L4.4系列穿甲弹时,应当是把主要的关注点放在了对抗表面硬化装甲上,并对炮弹对抗倾斜装甲的能力提出了更高的要求。

总结

更尖的风帽、更钝的弹头、更大的被帽、更重的弹体,这就是对德国海军被帽穿甲弹发展历程的最简短的描述。无独有偶,其实英国海军的被帽穿甲弹发展历程,也是与德国海军非常相似的。

英国15英寸被帽穿甲弹的关键特征如下:

| 型号 | 弹重 | 被帽重量系数 | 风帽曲率半径 | 弹头曲率半径 | | 15" APC Mark I A(一战时期的软被帽穿甲弹) | 1,920磅 | 8.26% | 4倍 | 2倍 | | 15" APC Mark V A(一战后的硬被帽穿甲弹) | 1,910磅 | 11.61% | 4倍 | 1.6倍 | | 15" APC Mark XVII B(二战时的硬被帽穿甲弹) | 1,938磅 | 11.8% | 10倍 | 1.4倍 |

此外,在日本海军所采用的91式穿甲弹系列和美国海军所采用的超重型穿甲弹系列上,我们也能看到尖锐的风帽、钝状的弹头、大型的被帽、以及重型的弹体,可见这些发展趋势,实际上是各大海军列强的共识。

记住!更尖,更钝,更大,更重! |