本帖最后由 seven_nana 于 2023-2-4 10:56 编辑

日德兰纪念系列 - 大口径火炮专题

本帖内容未经允许不得转载

主要参考资料:

From Ironclads to Dreadnoughts: The Development of the German Navy 1864-1918,作者Dirk Nottelman

German Battlecruisers of World War One: Their Design, Construction and Operations,作者Gary Staff

The Big Gun: Battleship Main Armament, 1860-1945,作者Peter Hodges

Naval Weapons of World War One,作者Norman Friedman

Jutland: An Analysis of the Fighting,作者John Campbell

各类英国海军官方档案

一、英国海军大口径火炮与炮座的发展简史——19世纪后期至20世纪初期

在风帆海军时代,海军舰船普遍装备的是前装滑膛炮(Smooth bore muzzle loading,简称SBML),前装指的是发射药和炮弹都是从炮口处装入炮膛的,滑膛指的是炮膛内部表面是光滑的。

进入铁甲舰时代后,线膛炮开始取代滑膛炮,线膛指的是炮膛内部表面带有膛线。当时的线膛炮,有前装线膛炮(Rifled muzzle loading,简称RML)和后装线膛炮(Rifled breech loading,简称RBL)两种,后装指的是发射药和炮弹都是从炮尾处装入炮膛的。在1850年代末期时,英国海军开始装备阿姆斯特朗公司制造的后装线膛炮。然而,由于这种火炮的炮闩设计并不完善,封闭炮膛的效果不够好,在使用中出现过一些事故,因此服役后没多久,就被英国海军淘汰了。很快,英国海军使用皇家兵工厂制造的前装线膛炮取代了阿姆斯特朗公司制造的后装线膛炮。由于前装炮的炮尾部位是封闭的,炮身上没有活动部件,因此在技术水准较低的那个时代,前装炮的可靠性要优于后装炮。

随着螺式炮闩设计的出现,至1880年代时,英国海军开始装备新一代的后装炮(Breech loading,简称BL)。此后,后膛装填及螺式炮闩的设计,在英国海军的大口径火炮上得到了延续,一直坚持到了大舰巨炮时代结束。

有了火炮之后,还需要将其安装到军舰上。在风帆海军时代,最为常见的形式是炮车(Gun Carriage)。进入铁甲舰时代后,为了给火炮提供更广阔的射界,出现了数种将火炮布置在可旋转平台上的设计,其中与大口径火炮搭配的,主要是炮塔(Turret)和露炮台(Barbette)这两种设计。

炮塔的最大特征,是在炮座旋转机构的周围设置了可随同其旋转的装甲护罩,用来保护火炮及其配套设备与操作人员。而露炮台的最大特征,是在炮座旋转机构的周围设置了一圈固定的装甲围垛。相比于炮塔,露炮台省去了可旋转的装甲堡垒,因此重量较轻,便于安装在更高的位置,具备火炮不容易受到上浪影响的优点。

在1890年代以前,在大口径火炮的炮座领域,露炮台与炮塔这两种形式,是各有优势的——炮塔的装甲防护效果更好,能全方位保护火炮,但由于其重量很大,只适合安装在干舷较低的舰船上,因此难以在高海况下发挥火力;而露炮台尽管存在防护不够完善的缺点,但由于其重量轻,能够搭配干舷较高的军舰,因此便于在高海况下发挥火力。

进入1890年代后,出现了一种同时兼具炮塔与露炮台特征的现代意义上的炮塔——它既有随火炮旋转的装甲护罩,也有固定的装甲围垛。这种新式炮塔能够将火炮、炮架、以及配套的伺服机构全都保护起来,为整套火炮系统提供全方位的防护,并且重量也比较适中,可以安装在高干舷的军舰上。此类设计出现后,同时淘汰了老式炮塔和露炮台。

12英寸Mark VIII型火炮,BII型炮塔

这是英国海军所装备的第一款现代意义上的炮塔,有7艘威严级战列舰,装备了这种型号的炮塔。

这种炮塔的弹药提升井是固定在炮座后方,且不随炮塔旋转的,因此若要为炮塔供应弹药,就必须将炮塔炮塔旋转至指向舰艏方向(舰艏炮塔)或指向舰艉方向(舰艉炮塔)。由于这种操作会影响火炮射速,因此炮塔内还储存有一些待用弹药,以便快速装填之用。同时,这种炮塔还配备有两套装填设备,一套位于炮座后部,不随炮塔旋转,另一套则位于炮塔后部。在短时间内,这种炮塔可以借助炮塔后部的那套装填设备,将炮塔内储存的待用弹药装填进火炮,此时射速较快。当这些弹药耗尽后,就必须使用弹药提升井来补充弹药,此时射速会变得很慢。但无论使用哪一套装填系统,火炮都必须调整至对应的固定俯仰角。

12英寸Mark VIII型火炮,BIV型炮塔

有2艘克诺珀斯级战列舰,装备了这种型号的炮塔,其主要特征是弹药提升井的位置,调整到了炮塔正下方,并且能够随着炮塔旋转,因此实现了在任何旋回角度下,都能为炮塔供应弹药的能力。但是,这种炮塔的装填设备还是固定在炮塔后方的,因此只能在固定俯仰角下进行装填。

12英寸Mark IX型火炮,BVII型炮塔

有2艘可畏级战列舰和2艘邓肯级战列舰,装备了这种型号的炮塔,其主要特征是采用了两段式的弹药提升井——下段弹药提升井(Lower Hoist)延伸至炮弹库(Shell Room)及发射药库(Magazine)所在的甲板,而上段弹药提升井(Upper Hoist)则直达炮尾处,这两套提升井在炮塔下方的换装平台(Working Chamber)处交汇,但互相之间通过防火屏障隔开,从而有望在炮塔中弹起火的状态下,避免火焰顺着弹药提升井蔓延至弹药库,因此具备较高的安全性。此外,这种炮塔所搭配的装填设备,采用了随火炮滑套(Slide)共同俯仰的设计,因此具备了在任意俯仰角下进行装填的能力。

12英寸Mark X型火炮,BVII型炮塔

这是纳尔逊勋爵级战列舰、无畏号战列舰、无敌级战列巡洋舰所装备的炮塔型号。这种设计通过更为紧凑的布局,缩小了炮座的直径。发展至此,英国的炮塔设计已经达到了比较成熟的阶段了。

13.5英寸Mark V型火炮,BII**型炮塔

这是铁公爵级战列舰与虎号战列巡洋舰所装备的炮塔型号。在1910年前后,英国炮塔的俯仰机构得到了持续的优化,从而将火炮的最大俯仰速度,从俄里翁级、乔治五世级、狮级的3度/秒,提高到了铁公爵级和虎号的5度/秒。在更快的俯仰速度的加持下,英国海军的大口径火炮也具备了使用连续瞄准法进行射击的能力。

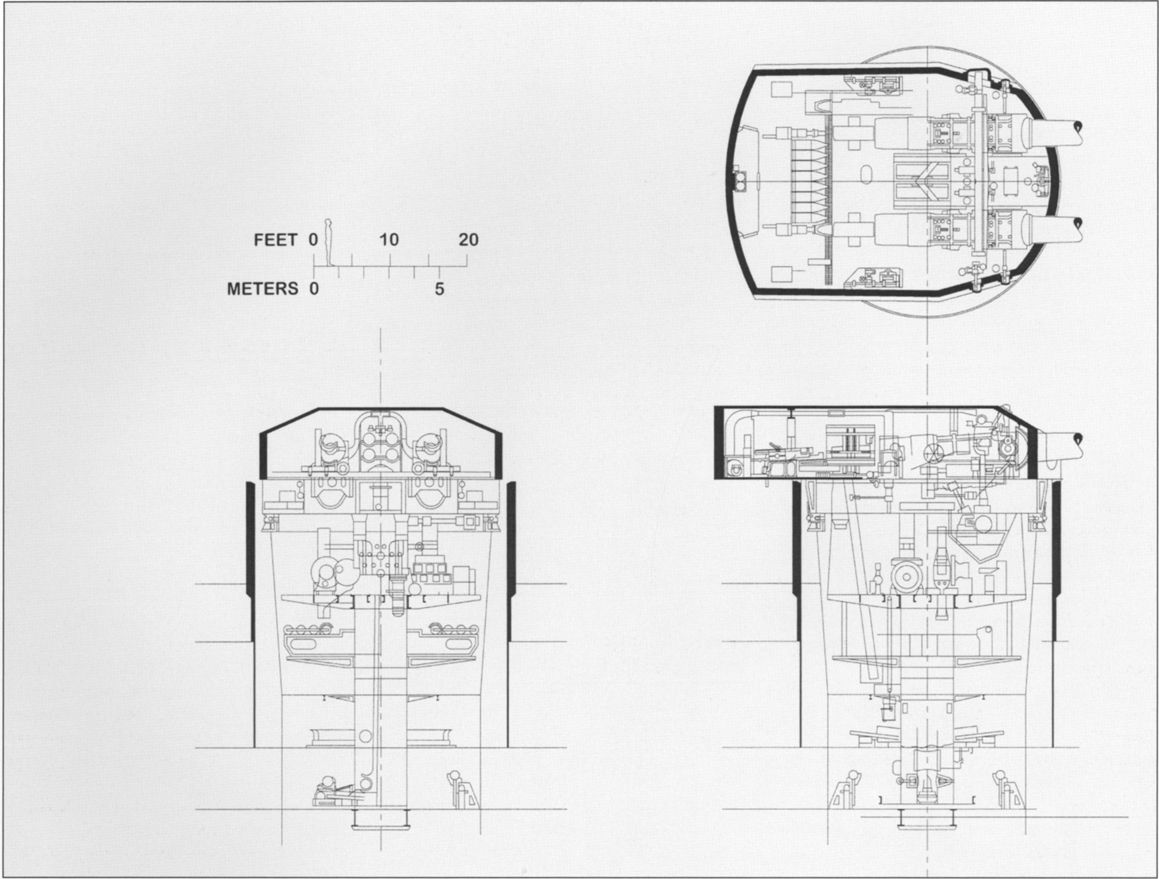

二、德国海军大口径火炮与炮座的发展简史——19世纪后期至20世纪初期

德国海军的大口径火炮,与英国设计存在明显差异——首先,英国人使用螺式炮闩,而德国人使用楔式炮闩;其次,英国人偏好使用丝紧结构,而德国人则坚持使用层紧结构。然而,在炮座设计上,英德两国之间并不存在显著的差异——事实上,双方的炮座设计,在进化趋势上存在不少相似之处。

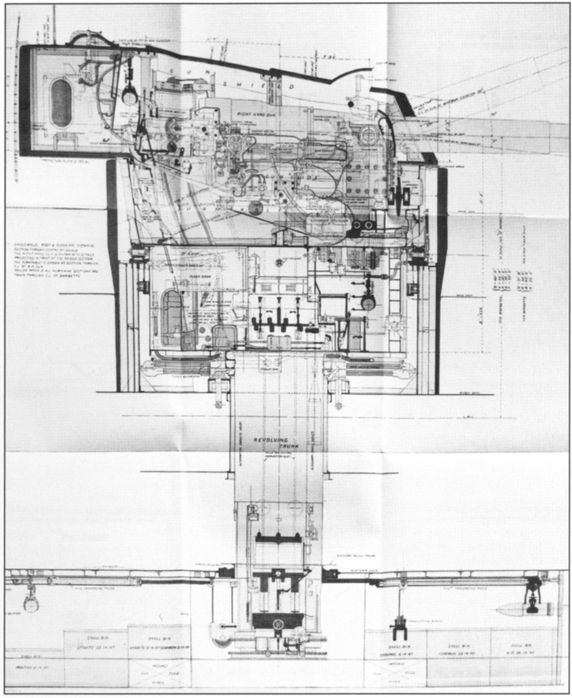

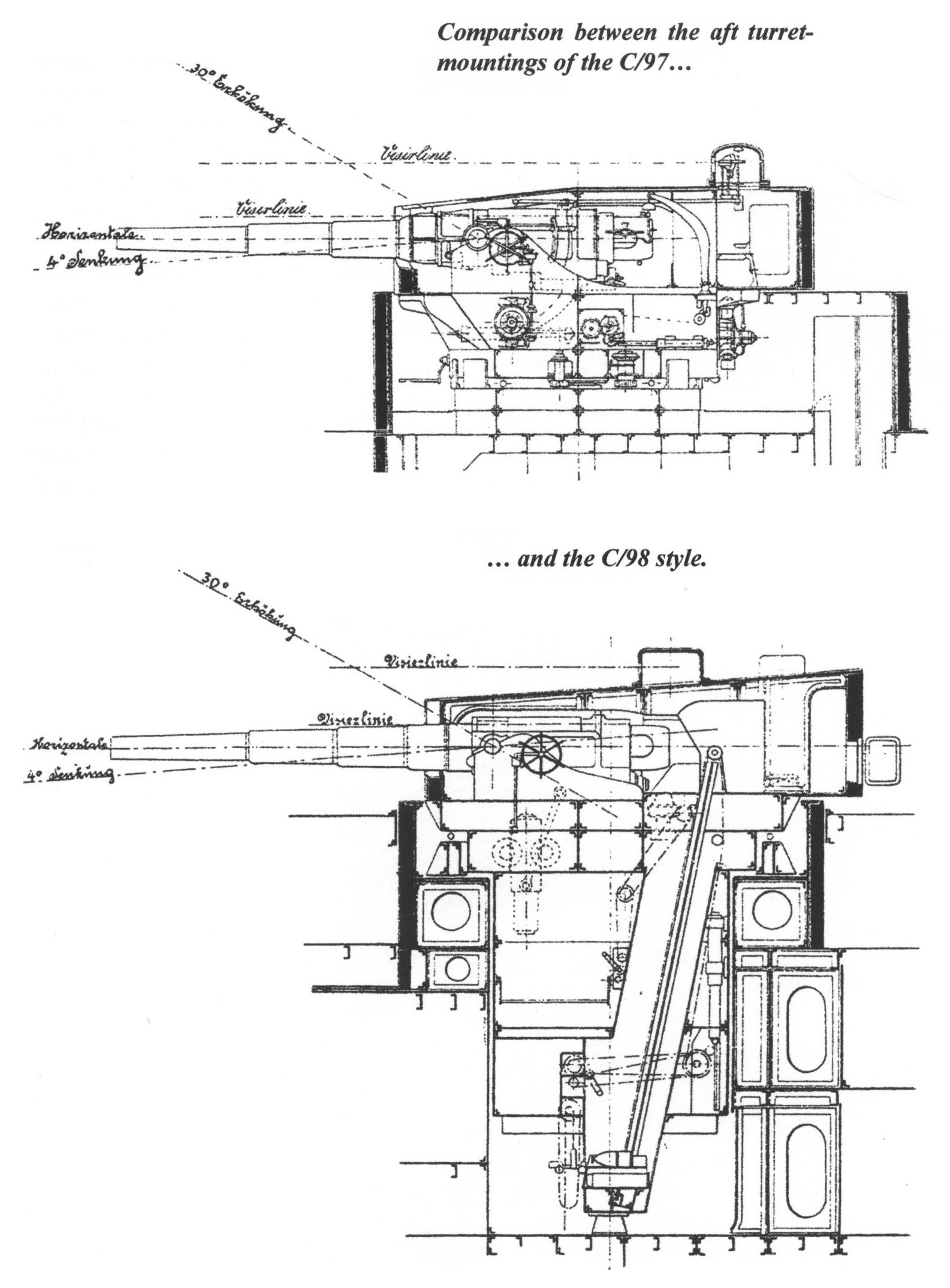

24cm SK L/40型火炮,C/97、C/98型炮塔

这是腓特烈三世级战列舰所装备的炮塔型号,同时也是德国海军所装备的第一款大口径速射炮(采用药筒发射药)的配套炮塔。

与英国人的情况类似,德国炮塔的设计,也经历了将弹药提升井从固定在炮塔正后方,调整为随炮塔旋转的变迁经历。这个过程就发生于腓特烈三世级战列舰的建造期间——在该级的首舰及次舰上,配备的是弹药提升井固定在炮塔正后方的C/97型炮塔,而在后三艘舰上,配备的则是弹药提升井随炮塔旋转的C/98型炮塔。

另外,我们还可以看到,C/98型炮塔的弹药提升井是一段式的设计,直接从弹药库延伸到炮室。

28cm SK L/40型火炮,C/01型炮塔

这是布伦瑞克级和德意志级战列舰所装备的炮塔型号。这些炮塔采用的是一段式的弹药提升井。

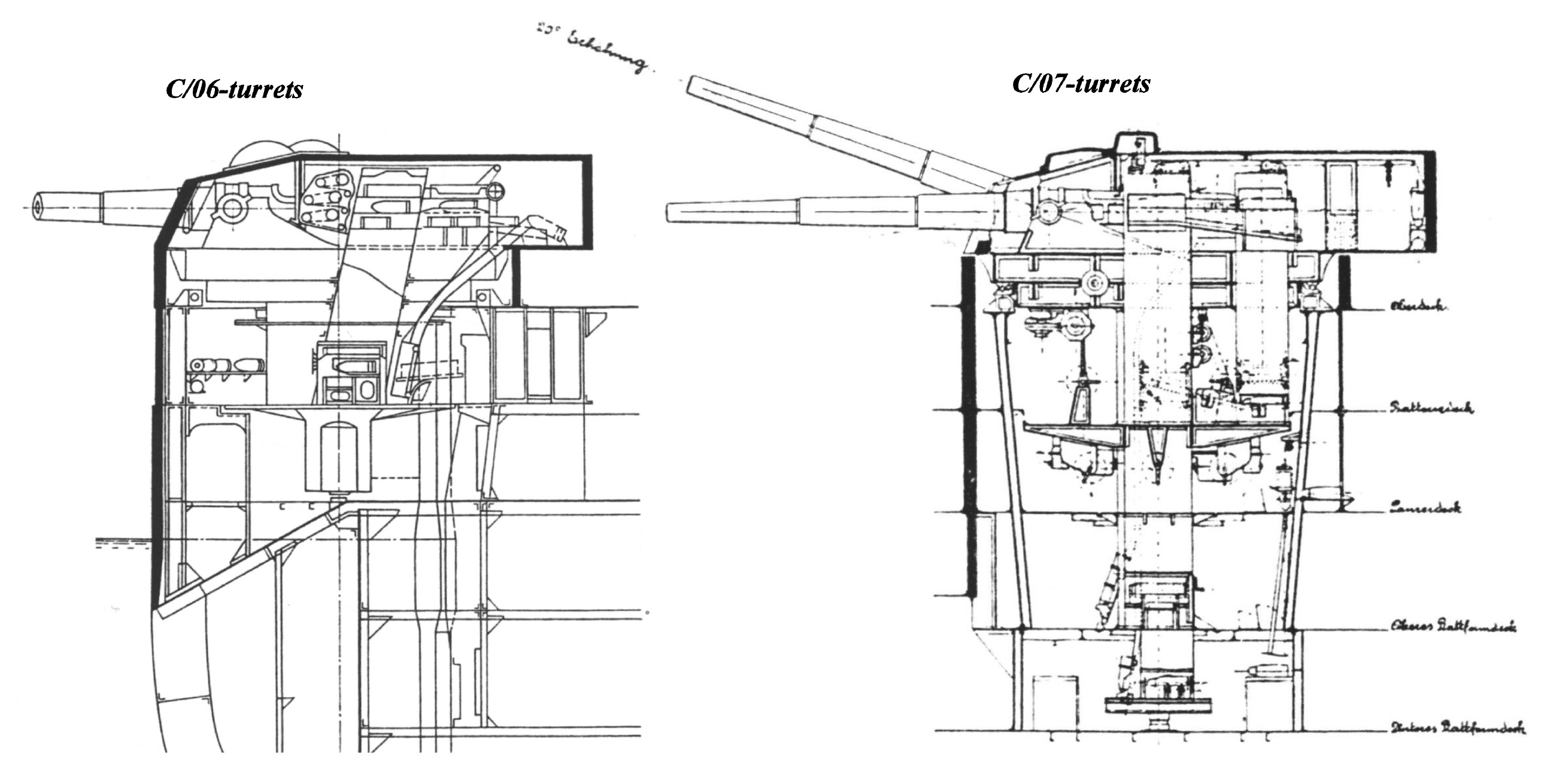

28cm SK L/45型火炮,C/06、C/07型炮塔

这是拿骚级战列舰所装备的炮塔型号。在该级的前两艘舰上,所有炮塔均为C/06型;而在后两艘舰上,舯部炮塔是C/06型,而艏艉炮塔则是C/07型。这些炮塔采用了两段式的弹药提升井,首先需要将炮弹与发射药运送至换装平台,随后再运送至炮室。

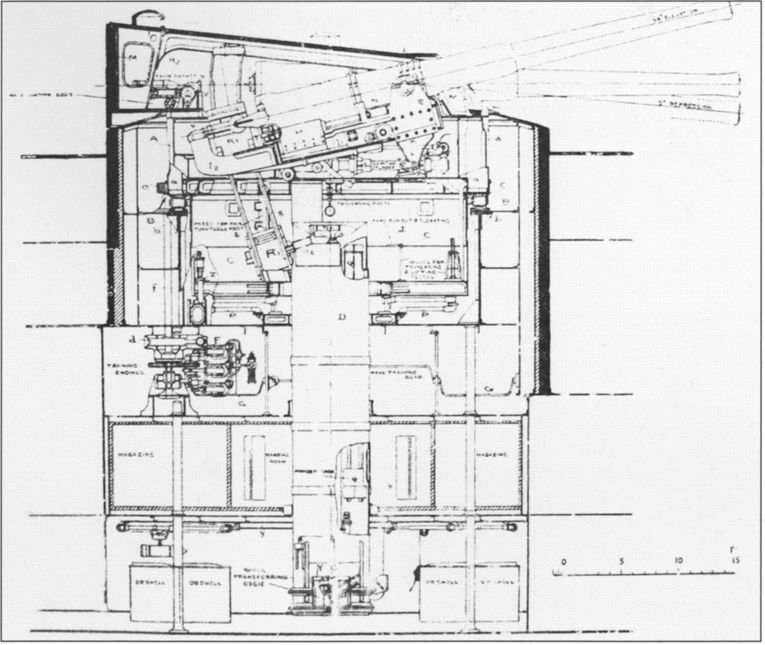

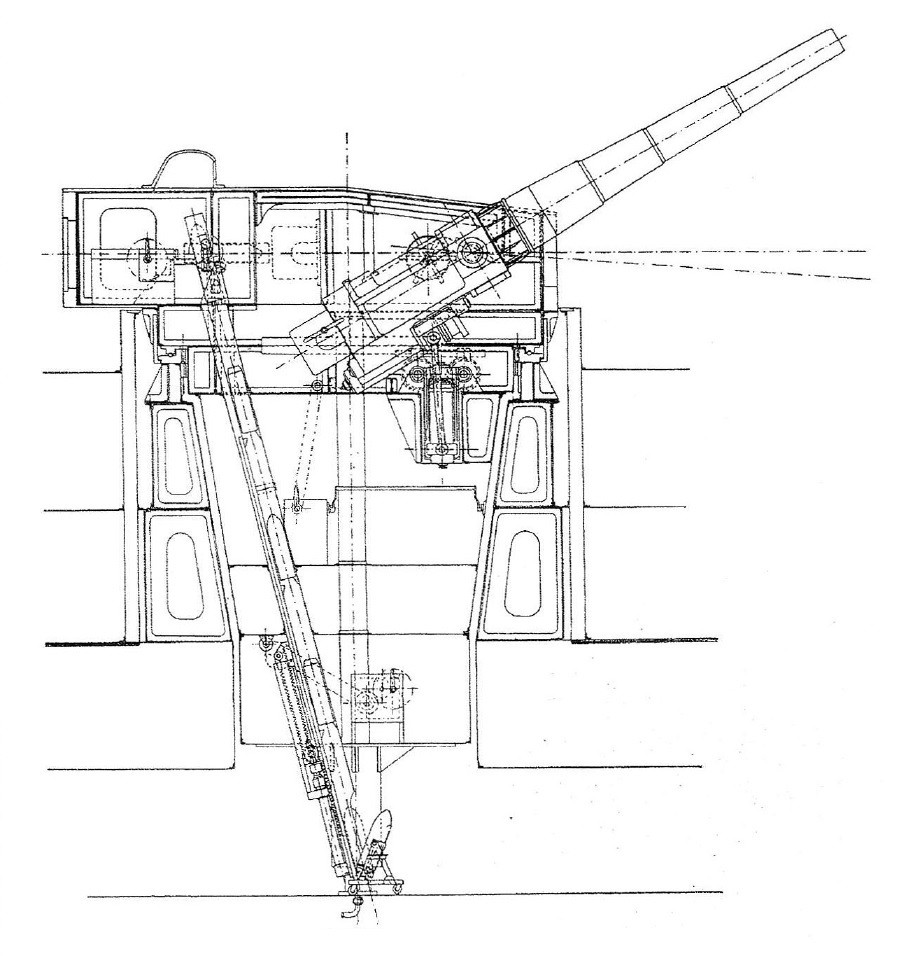

28cm SK L/50型火炮,C/08型炮塔

这是毛奇级战列巡洋舰所装备的炮塔型号。这种炮塔的弹药提升井是两段式的,下段弹药提升井会将炮弹和发射药运送至换装平台,随后由位于换装平台后部的炮弹提升井,及位于换装平台两侧的发射药提升井,分别将炮弹和发射药运送至炮室。

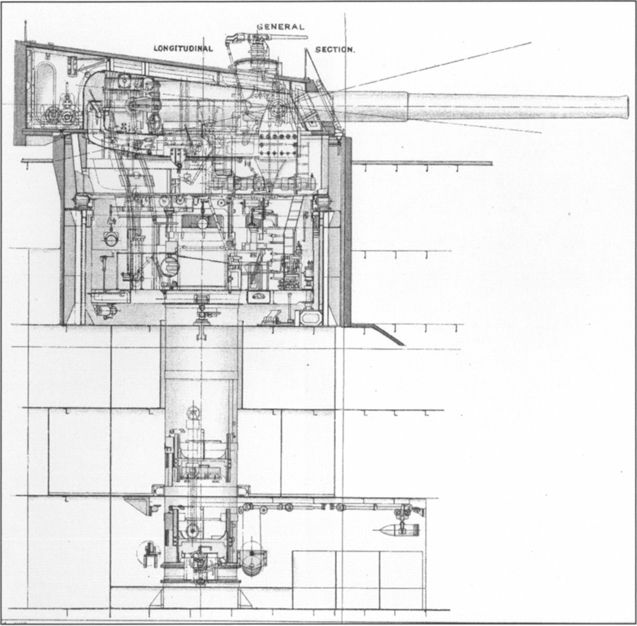

30.5cm SK L/50型火炮,C/13型炮塔

这是兴登堡号战列巡洋舰所装备的炮塔型号。这种炮塔的炮弹提升井是一段式的,直接从炮弹库延伸到炮室;但发射药提升井则是两段式的,需要先将其运送至换装平台,随后再运送至炮室。

三、一战时期英德双方大口径火炮与炮座的对比研究

英国海军的15英寸火炮及配套炮塔,以及德国海军的38cm火炮及其配套炮塔,分别代表了两国一战时期大口径火炮的巅峰水准。

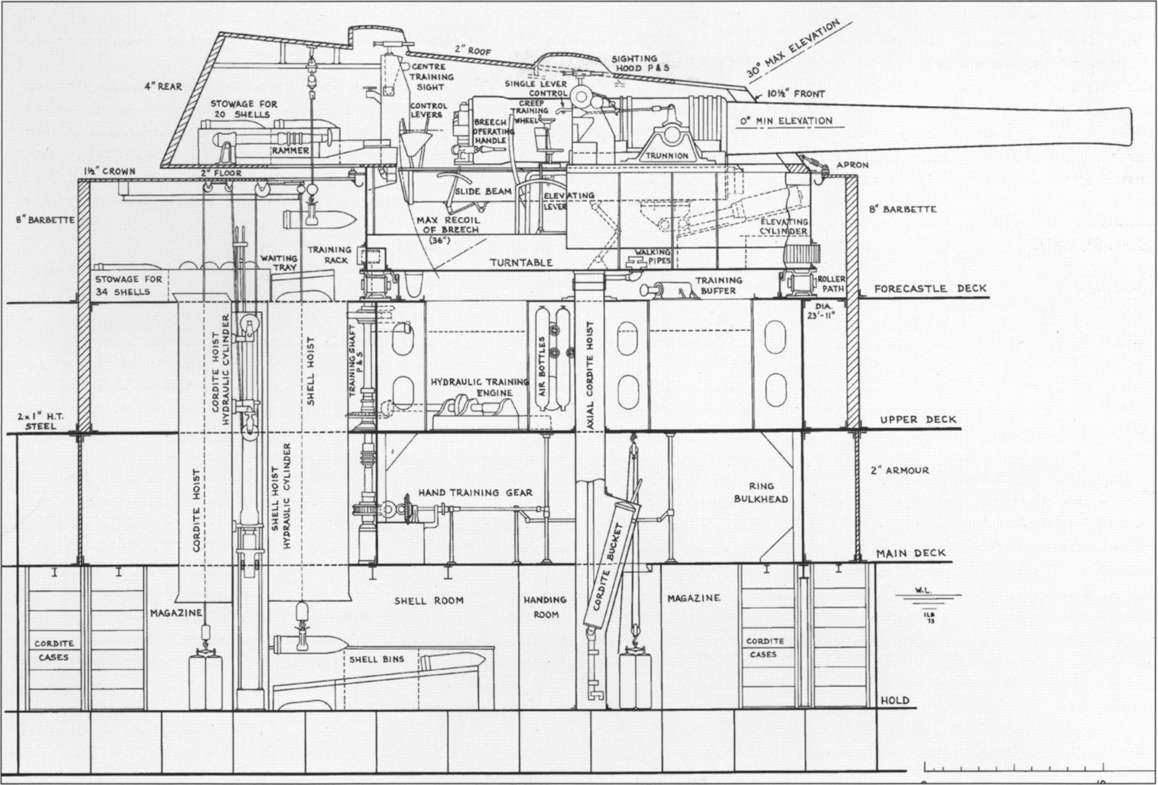

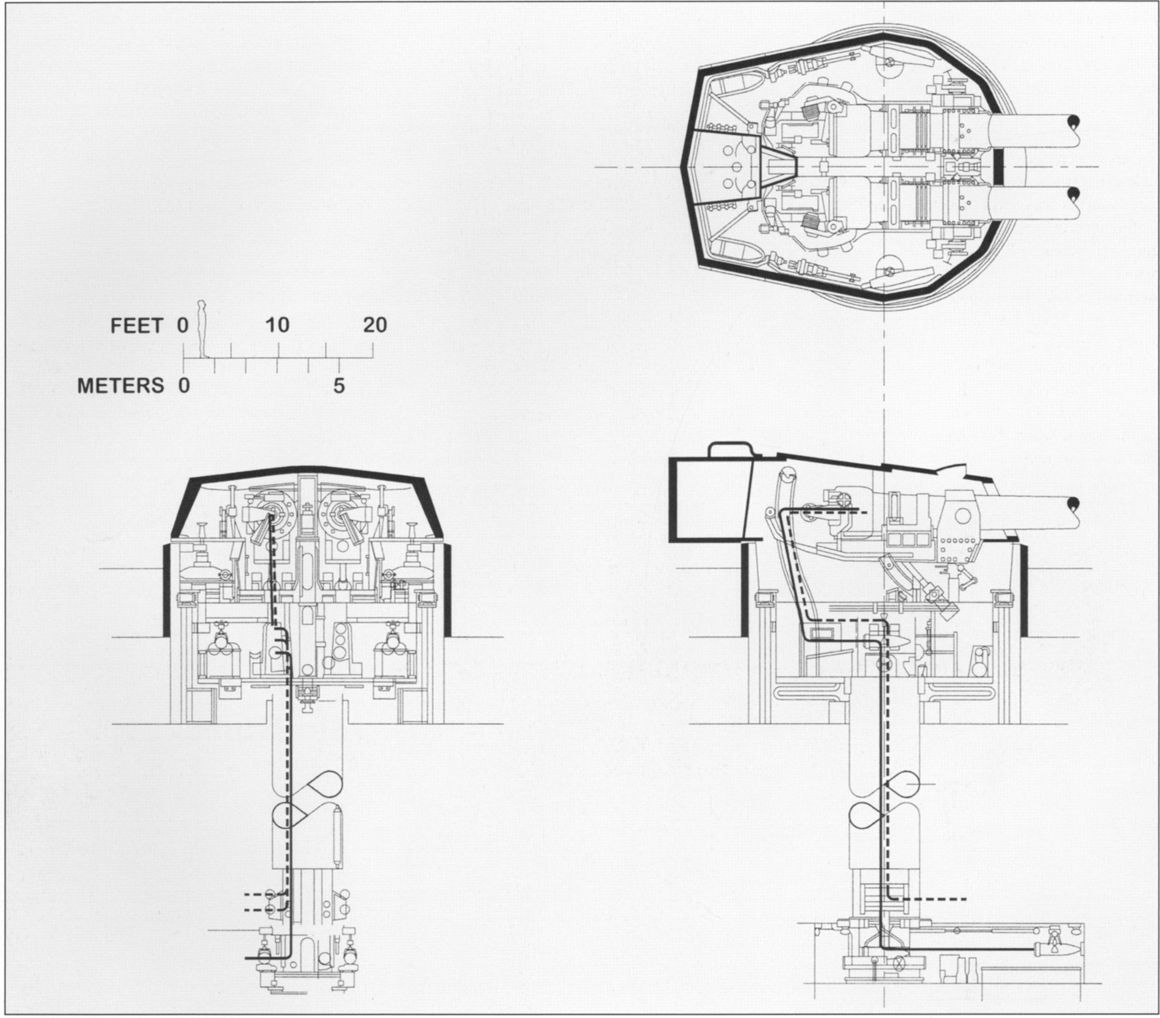

15英寸Mark I型火炮,Mark I型炮塔

这是伊丽莎白女王级和复仇级战列舰所装备的炮塔型号。这种炮塔与当时的其他英国炮塔类似,都采用了两段式的弹药提升井,并具备任意俯仰角装填的能力。

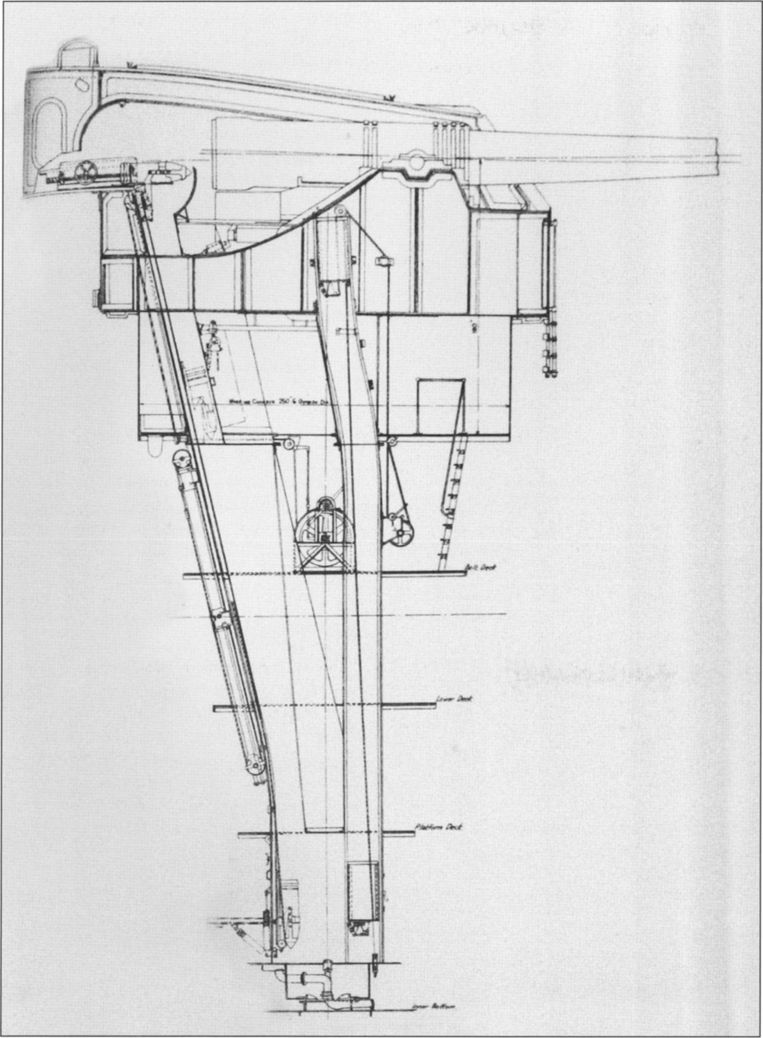

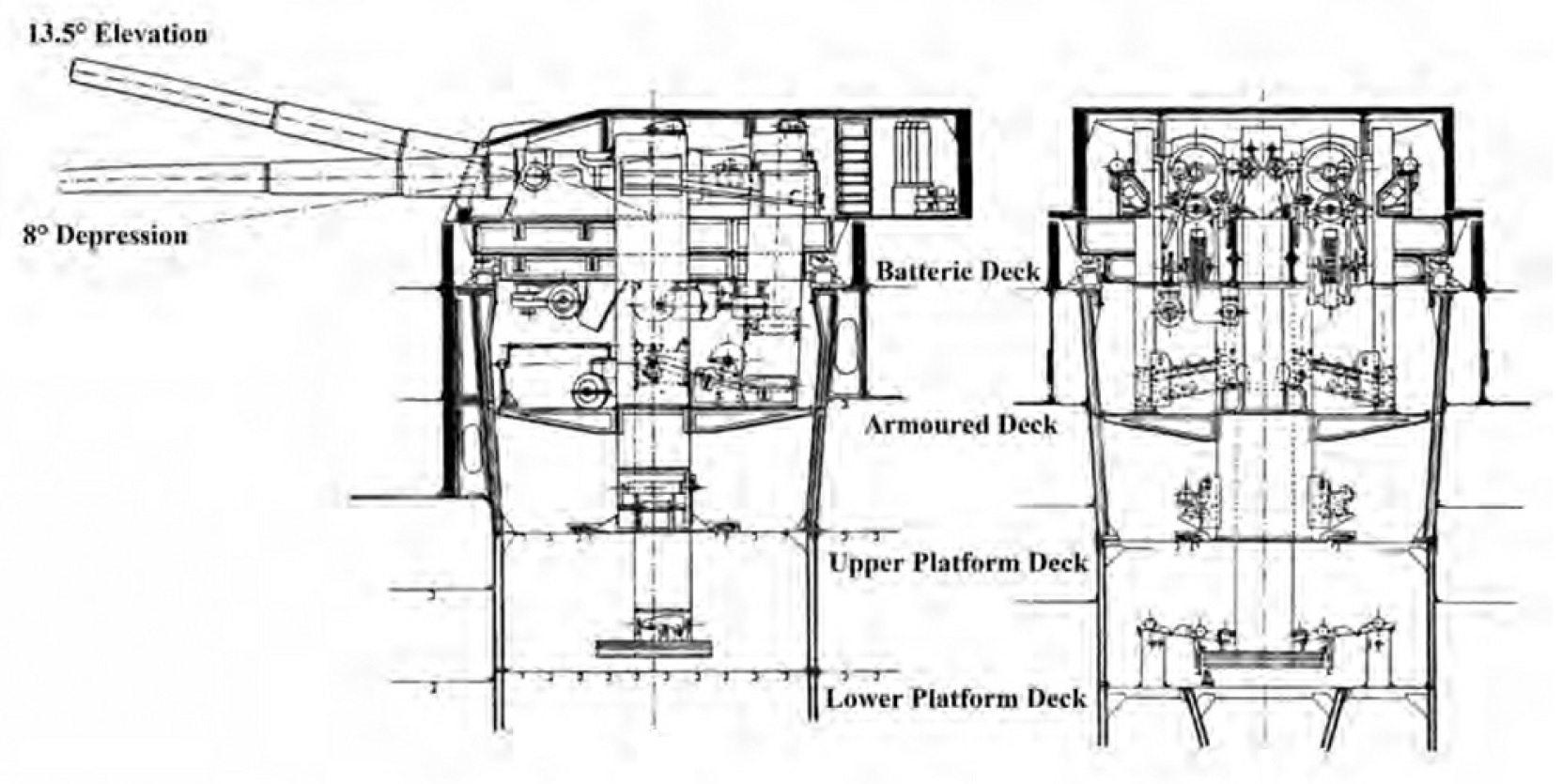

38cm SK L/45型火炮,C/13型炮塔

这是巴伐利亚级战列舰所装备的炮塔型号。这种炮塔采用了一段式的弹药提升井,从弹药库直接延伸到炮室,因此并未设置换装平台。炮室下方设置的两个平台,分别是用来布置相关机械设备,以及储存待用炮弹的。

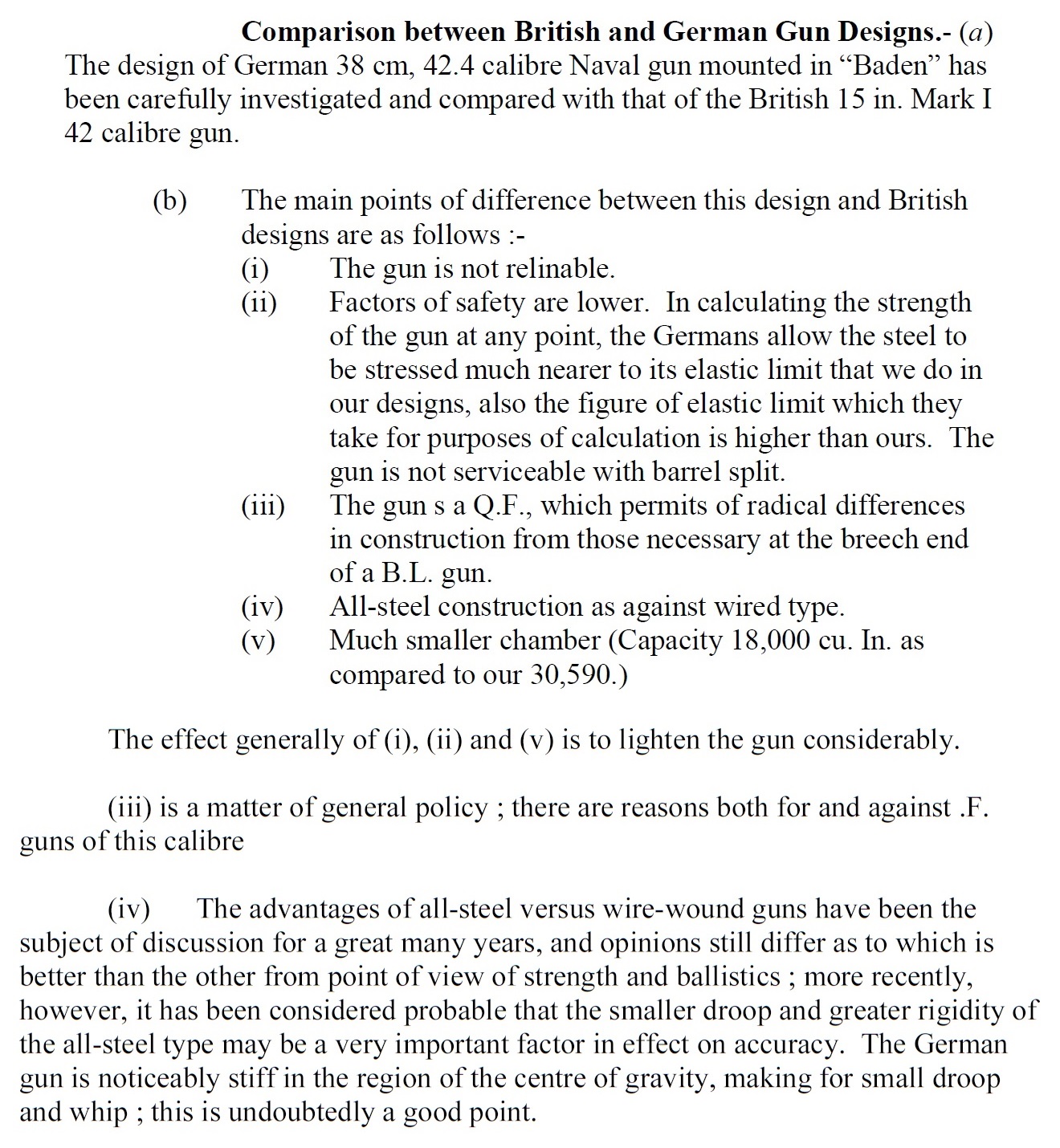

英德两国大口径火炮的设计对比

以下内容,基于英国海军的官方档案,是从英国角度出发,对双方大口径火炮与炮座之间的差异进行的评论。

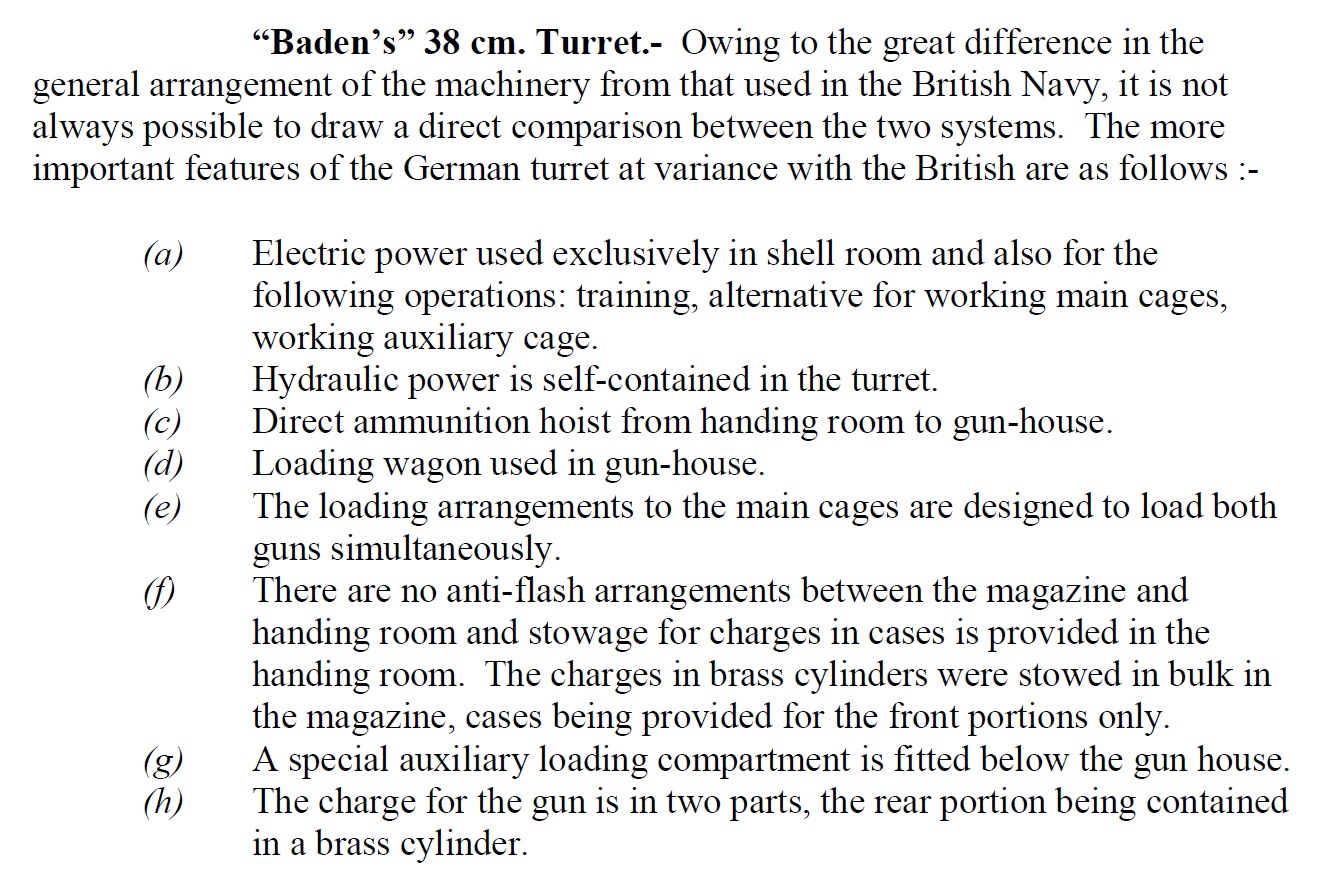

我们从设计角度,对德国海军的巴登号战列舰上装备的38厘米火炮进行了仔细研究,并与英国的15英寸火炮进行了对比,两款火炮的主要区别如下:

(i)德国火炮无法更换内膛,而英国火炮的内膛是可以更换的。

(ii)德国火炮的安全系数要低于英国火炮。在计算身管强度时,德国人使用的钢铁弹性极限参数要高于我国,且德国人允许钢铁承受接近于其弹性极限的压力,而我国不允许钢铁承受接近于其弹性极限的压力。德国火炮在炮管开裂后便无法使用了,而我国火炮可以在衬管开裂的情况下开火。

(iii)德国火炮采用的是药筒发射药,而我国火炮采用的是药包发射药,因此双方的炮尾设计是截然不同的——德国火炮采用的是楔式炮闩,而英国火炮采用的是螺式炮闩。

(iv)德国火炮采用的是层紧结构,而英国火炮采用的是丝紧结构。

(v)德国火炮的药室容积很小,仅为18,000平方英寸,而英国火炮的药室容积则达到30,590平方英寸。

其中,(i)、(ii)、(v)这三项差异,会使得火炮重量显著降低。

(iii)属于策略问题,对于大口径火炮来说,采用药筒或药包各有各的好处。

(iv)涉及层紧结构与丝紧结构之间的优劣问题,在过去多年间,对于这个话题已经有过许多讨论了,但这两者在身管强度与弹道特性上的表现到底孰优孰劣,至今仍未形成定论。然而近年来,我们开始认为,层紧结构具备的身管下垂较小、刚性较高的优点,很可能会对火炮的精准度起到非常重要的影响。德国炮管在重心位置附近具备非常高的强度,因此身管下垂较小,且也不容易发生晃动,这显然是一个优点。

神教点评:德国38cm火炮与英国15英寸火炮,在口径和倍径上都十分接近,在炮口动能上也相差无几,然而在重量上却差异甚大——英国火炮的重量达到了100吨,而德国火炮的重量却仅为80吨。其原因如同英国档案所说,主要是英国炮管的壁厚更大,且药室容积也更大。总体来看,一战时期的英德两国的大口径火炮,在技术路线上存在着较大的差异——英国使用丝紧身管、螺式炮闩,并搭配药包发射药;而德国使用层紧身管、楔式炮闩,并搭配药筒发射药。通常观点认为,当时的德国火炮,在技术上要优于英国火炮。

英德两国大口径炮座的设计对比

由于英德两国的炮座,在机械设备上存在着巨大的差异,因此难以进行全方位的直接比较,但我们归纳出了以下几个德国设备与我国设备的重要差异点:

(a)德国炮塔内设有大量的电力驱动设备。

(b)德国炮塔内的液压设备,可完全依靠炮塔内部的设备提供动力来源。

(c)德国炮塔内的弹药提升井,是直接从换装室连接至炮室的。

(d)德国炮塔内布置有弹药装填车。

(e)德国炮塔内的弹药提升井所配套的装填设备,是可以同时为两门火炮提供弹药的。

(f)德国炮塔所配套的发射药库与换装室之间,是没有防闪焰装置的,且他们的换装室内设有储存发射药的容器。在发射药库内,后段发射药是直接堆放的,而前段发射药则有保护容器。

(g)德国炮塔在炮室下方设有一个专门的备用装填隔间。

(h)德国的发射药是分为两段的,其中后段发射药采用了金属药筒形式。

神教点评:双方大口径炮座的主要差异,是英国人很少使用电力驱动设备,而德国人则大量使用电力驱动设备。英国人的观点是,当遭遇战斗损伤时,液压管路要比电路容易维修得多。至于弹药提升井上的差异,实际上德国方面既有采用一段式弹药提升井的例子,也有采用两段式提升井的例子,还有混用一段式和两段式的例子,因此这并不是英德之间的本质区别,只是具体设计时的选择。总的来说,由于大口径炮座的设计复杂度都非常高,且不同型号的德国炮塔之间本身也存在很大差异,因此对于英德设计孰优孰劣的问题,很难给出一言蔽之的简单结论。

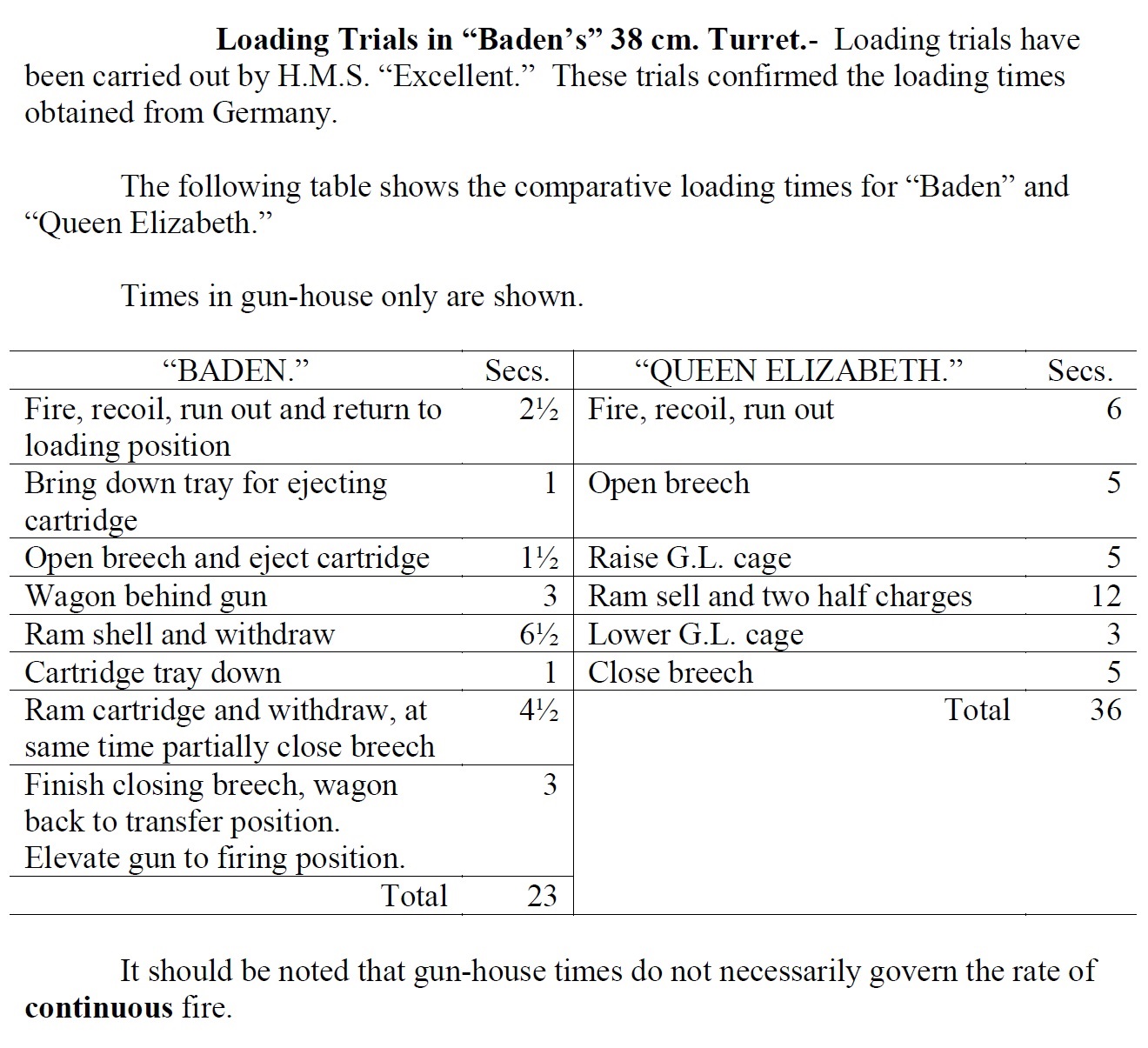

巴登号与伊丽莎白女王号的主炮装填时间对比

英国海军的炮术学校(HMS Excellent),对巴登号进行了装填测试,其结果与英国方面从德国获取的数据是相符的。

巴登号的主炮装填步骤与耗时:

1、开火、后座、复进、火炮俯仰角调整至装填角度 = 2.5秒

2、放下发射药导轨 = 1秒

3、打开炮闩、抛弃药筒 = 1.5秒

4、将弹药装填车对准炮尾 = 3秒

5、将炮弹送入炮膛、并收回装填推杆 = 6.5秒

6、放下发射药导轨 = 1秒

7、将发射药送入炮膛、并收回装填推杆、同时部分关闭炮闩 = 4.5秒

8、完全关闭炮闩、将弹药装填车恢复原位、同时将火炮俯仰角调整至射击角度 = 3秒

合计 = 23秒

伊丽莎白女王号的主炮装填步骤与耗时:

1、开火、后座、复进 = 6秒

2、打开炮闩 = 5秒

3、将弹药装填架提升至炮室 = 5秒

4、将炮弹及发射药送入炮膛 = 12秒

5、将弹药装填架下降至炮室下方 = 3秒

6、关闭炮闩 = 5秒

合计 = 36秒

需要说明的是,以上时间只考虑了炮室内的装填步骤,因此并不等同于持续射速。

神教点评:伊丽莎白女王号的主炮具备在任意俯仰角度下装填的能力,因此与巴登号的火炮相比,可以节省调整俯仰角度的时间。但由于英国炮闩的开启和关闭速度很慢,且后座与复进时间也较慢,因此导致装填速度低于德国火炮。这个结论也适用于英德两国的其他大口径火炮的对比。换句话说,德国大口径火炮普遍具备装填速度更快的优势。 |