本帖最后由 seven_nana 于 2017-6-27 16:27 编辑

德国海军的装甲防护设计理念

本帖内容未经允许不得转载

本文的主要参考资料为B. Hoyer所发表的论文Die Berechnung Schwerer Schiffspanzer,他是一名任职于德国海军总司令部(Oberkommando der Kriegsmarine)的舰船工程师(Marinebaurat)。

本文并非逐字对译,精通德文的童鞋可自行参考篇末所附的原始文件。

免疫区的概念

在二战时期,德国海军与其美国、英国、日本同行一样,也都在战舰的装甲防护设计方面采纳了著名的“免疫区”理论。

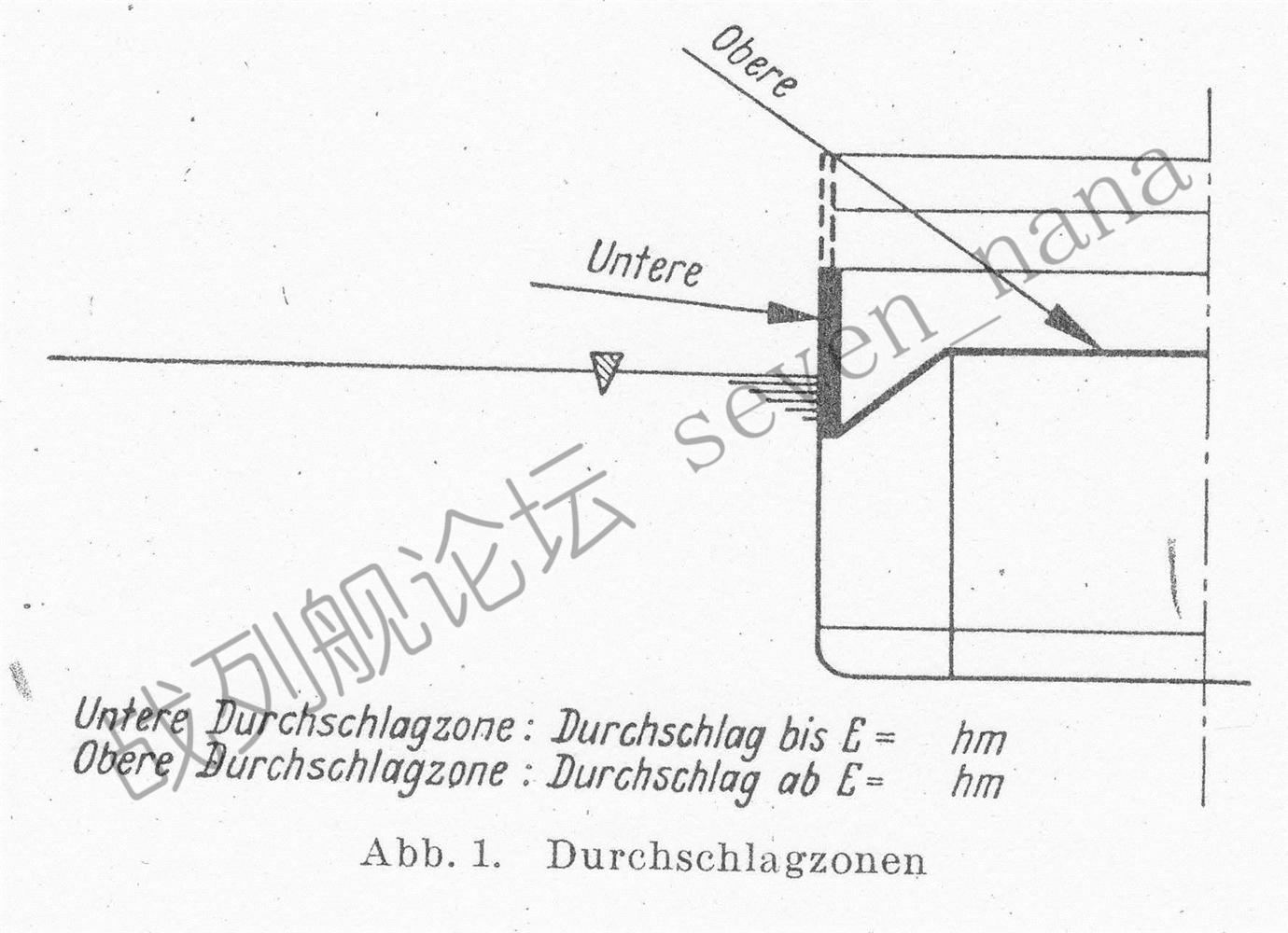

如上图所示,免疫区是由其垂直防护和水平防护共同决定的。图上的两个箭头分别代表遭遇垂直打击和水平打击时的状况。在一般情况下,如果敌舰使用具备低伸弹道的重型火炮在近距离对我方开火,由于其炮弹存速很高,入射角度也非常有利,因此能够轻易的击穿垂直装甲。然而随着射击距离的增大,炮弹存速将会逐渐降低,而入射角度也会逐渐变大,因此击穿垂直装甲的难度也将会变得越来越大,直到达到一个垂直装甲不会被击穿的临界点。欧美海军将这个临界点称为免疫区下限(Inner Limit),而德国海军则将从0至该临界点的这段距离称为近侧可击穿区域(Untere Durchschlagszone)。然而当射程继续增加时,最终还会达到一个水平装甲能够被击穿的临界点。欧美海军将这个临界点称为免疫区上限(Outer Limit),而德国海军则将从该临界点至火炮最大射程的这段距离称为远侧可击穿距离(Obere Durchschlagszone)。

穿甲计算所涉及到的各类因素

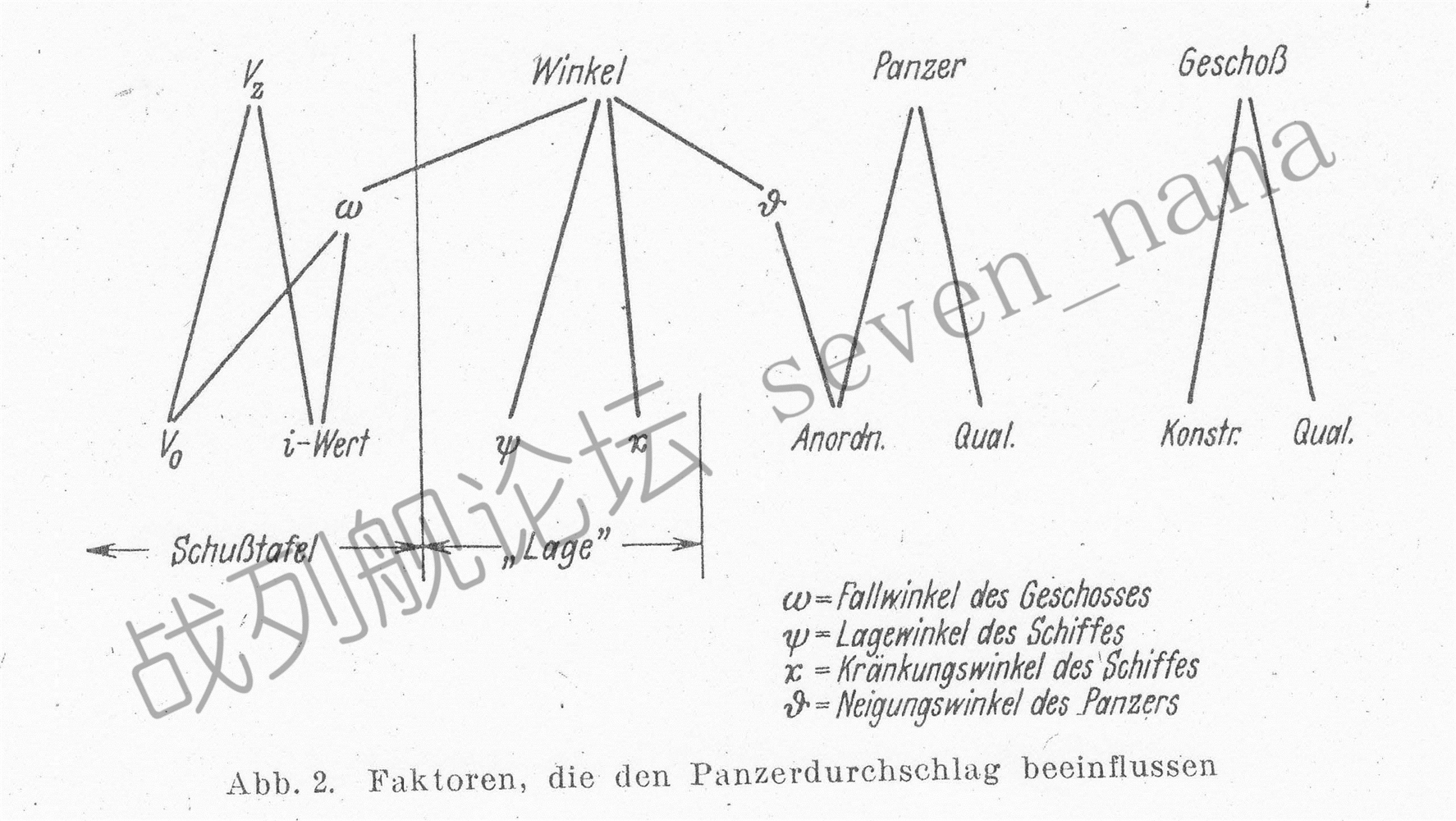

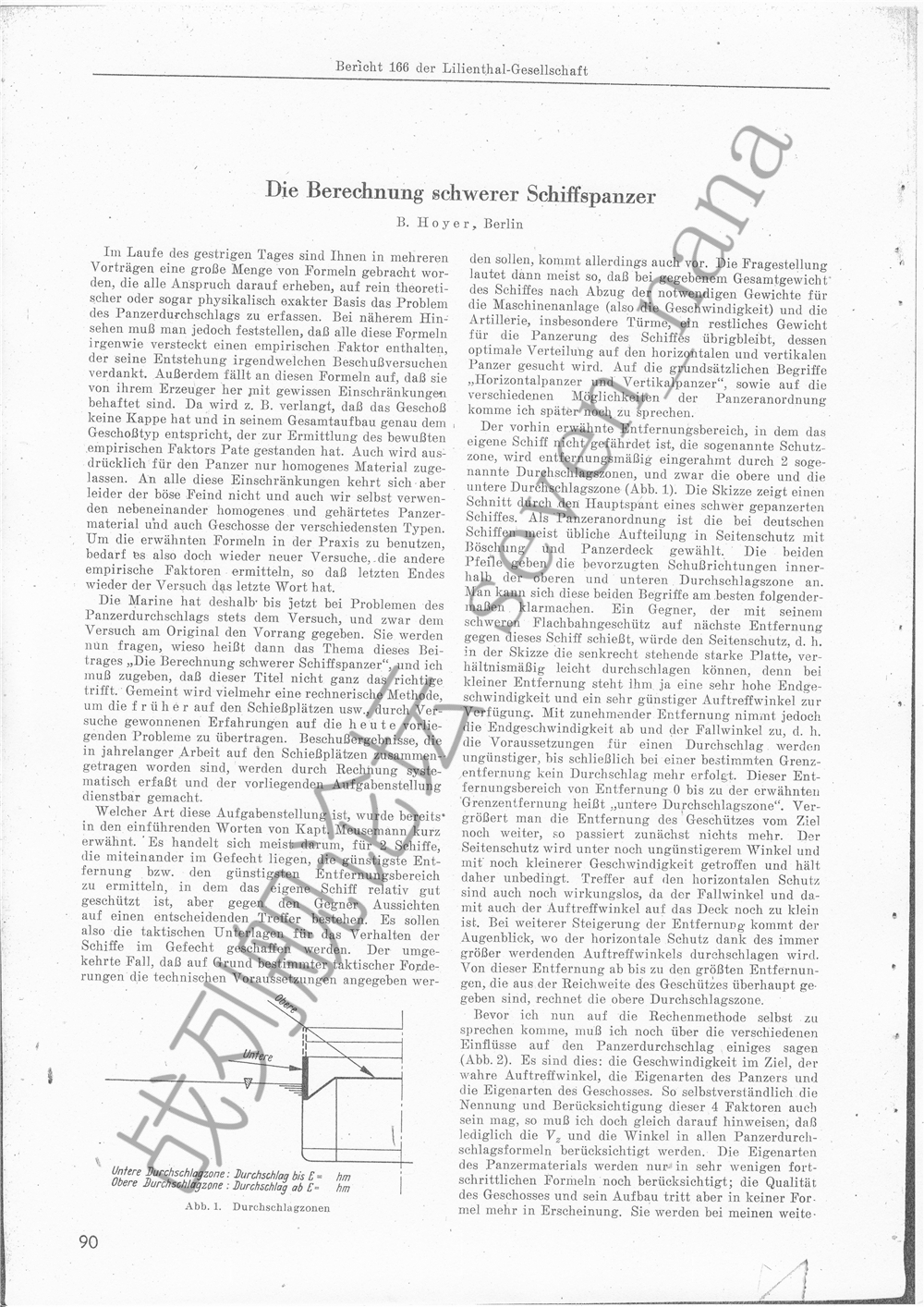

如下图所示,在进行装甲防护设计时,有以下这些因素是必须被考虑到的:射表数据(Schußtafel)、双方处境(Lage)、装甲(Panzer)、炮弹(Geschoß)。

射表数据

炮弹在给定射程上的着速(Vz)与落角(ω),是可以通过查询射表(Schußtafel)取得的,而这两个数据又是由火炮的初速(V0)与炮弹的外弹道性能(i-Wert)决定的。德国海军为本国火炮制作了详细的射表,此外还结合了他们所掌握的资料,对英法火炮的弹道性能进行了估算,并给出了对应的射表。

双方处境

然而炮弹的入射角度并不单单取决于其落角,同时还取决于来袭炮弹与战舰本身的相对处境(Lage),即弹道切线与其实际打击面之间的相对角度,具体来说,有航向夹角(ψ)、战舰本身的倾斜角度(χ)、以及装甲板本身的倾斜角度(θ)这三个因素。

航向夹角

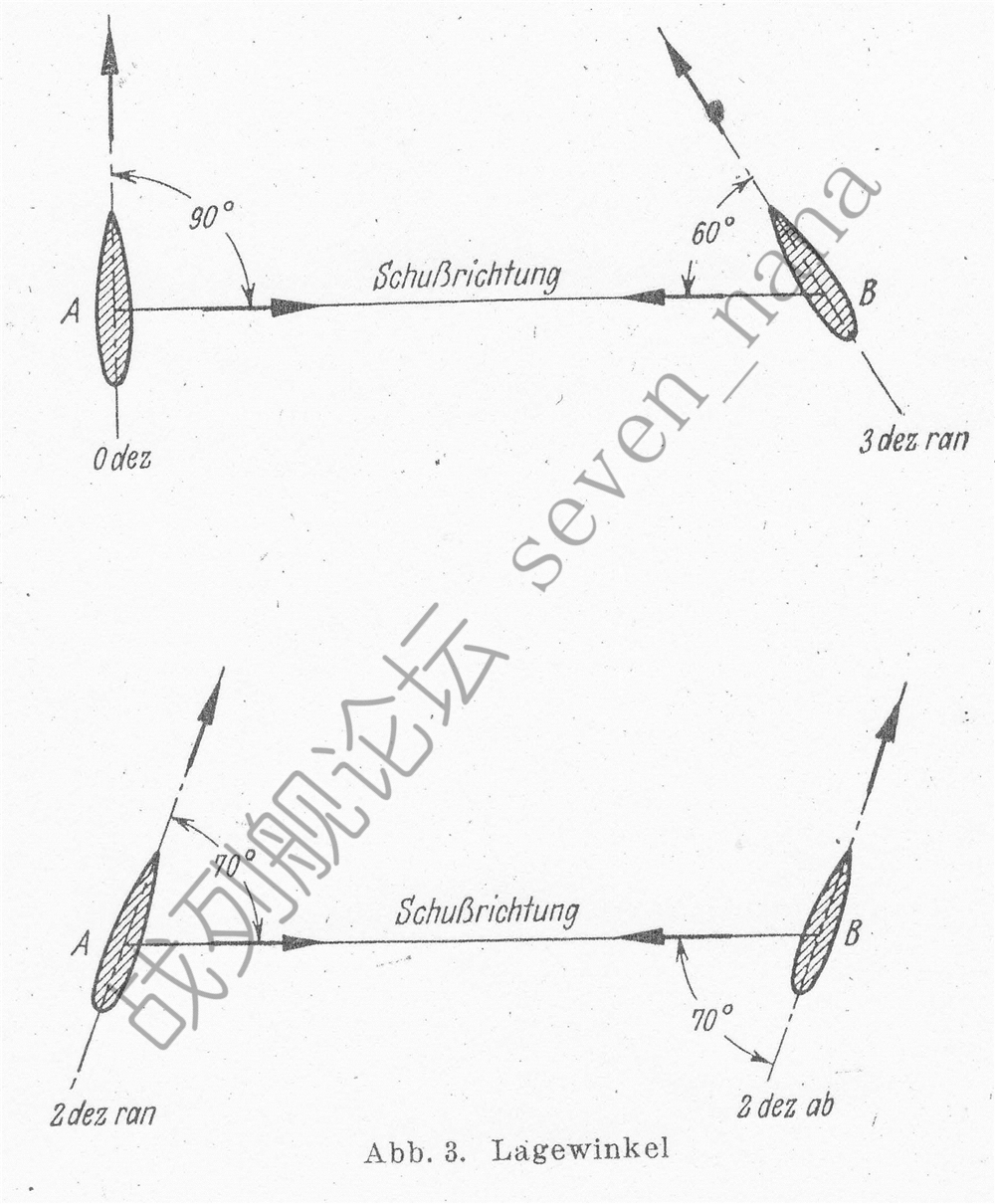

战舰的航向与对方火炮射线之间的夹角,称之为航向夹角。

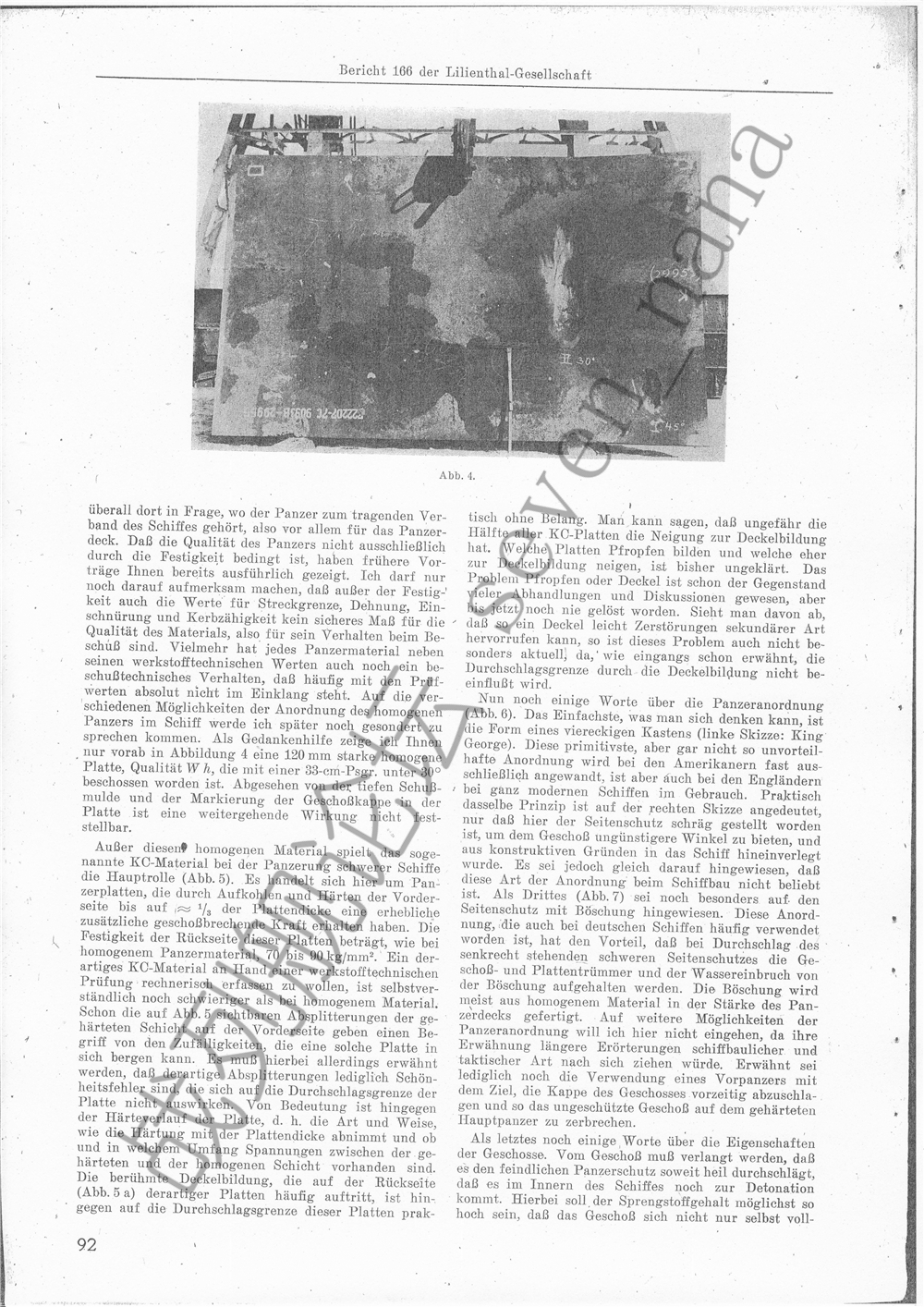

下图中,上半部分所展示的,是左右两艘战舰正进行对射。左侧战舰的航向与火炮射线之间的夹角为90度(即航向角为0度,德国人将其称之为0dez),而右侧战舰的航向与火炮射线之间的角度为60度(即航向角为30度,德国人将其称之为3dez)。

而下半部分所展示的,则是一方战舰试图拉开距离,而另一方战舰试图保持保持或拉近距离。双方战舰的航向与火炮射线之间的夹角均为70度(即航向角为20度,德国人将其称之为2dez)。

战舰倾斜角度

战舰在海上航行时通常会发生周期性的摇晃,而船体内进水时则会发生倾斜,这些因素都可以形成一个综合的舰体倾斜角度,并对穿甲结果造成影响。

装甲板倾斜角度

装甲本身的倾斜角度也会对穿甲结果造成影响。通常来说,装甲倾斜角度指的是装甲板本身向外倾斜后与水平面之间形成的法线角,因为如此布置能够缩小近侧可击穿距离(即能够让免疫区下限变得更低)。

装甲

德国方面生产过各种不同的装甲,其抗拉强度属性最小的有50kg/mm²,最大的则有200kg/mm²。海军舰船所使用的均质装甲,抗拉强度属性通常在70-90kg/mm²的范围内(具体数值方面,根据M.Dv Nr. 147 Allgemeine Baubestimmung I Nr.27 Liefervorschrift für Panzermaterial,Ww的抗拉强度在65-75kg/mm²,Wh的抗拉强度在80-90kg/mm²,Wsh的抗拉强度在90-100kg/mm²)。除了抗拉强度之外,装甲材质的屈服点、伸长率、断面收缩率、以及缺口冲击强度这几种属性也会对其抗弹性能造成影响。

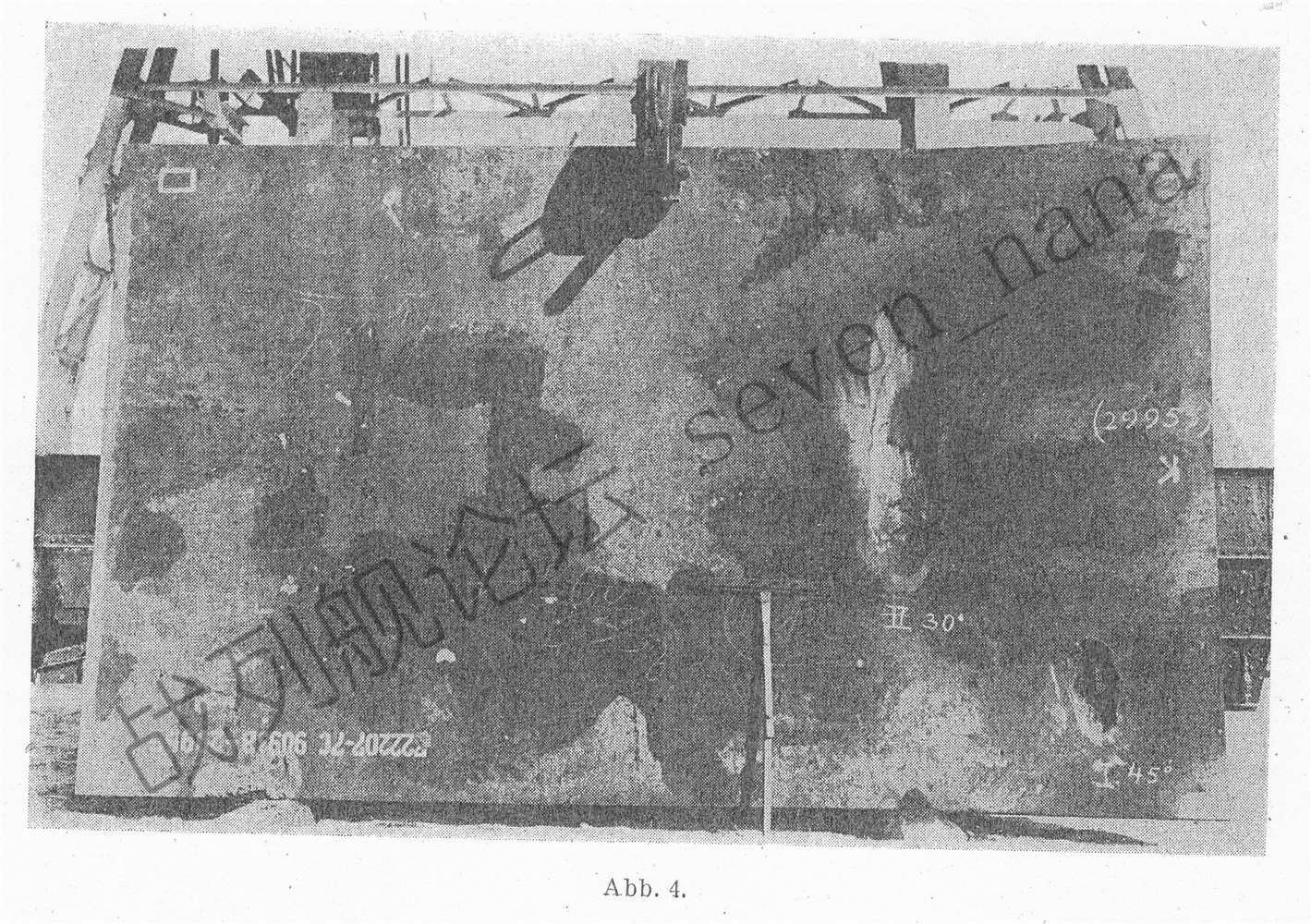

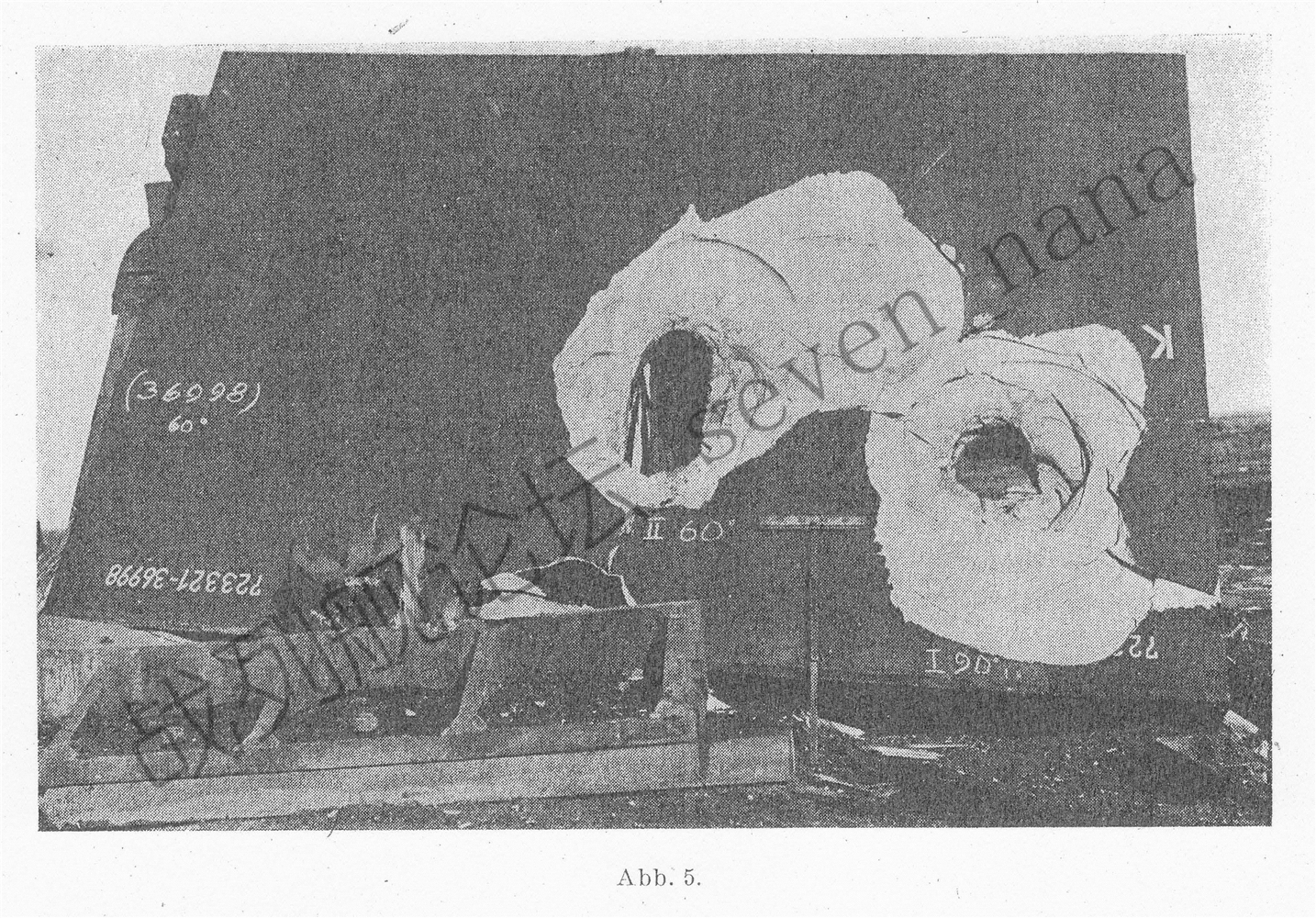

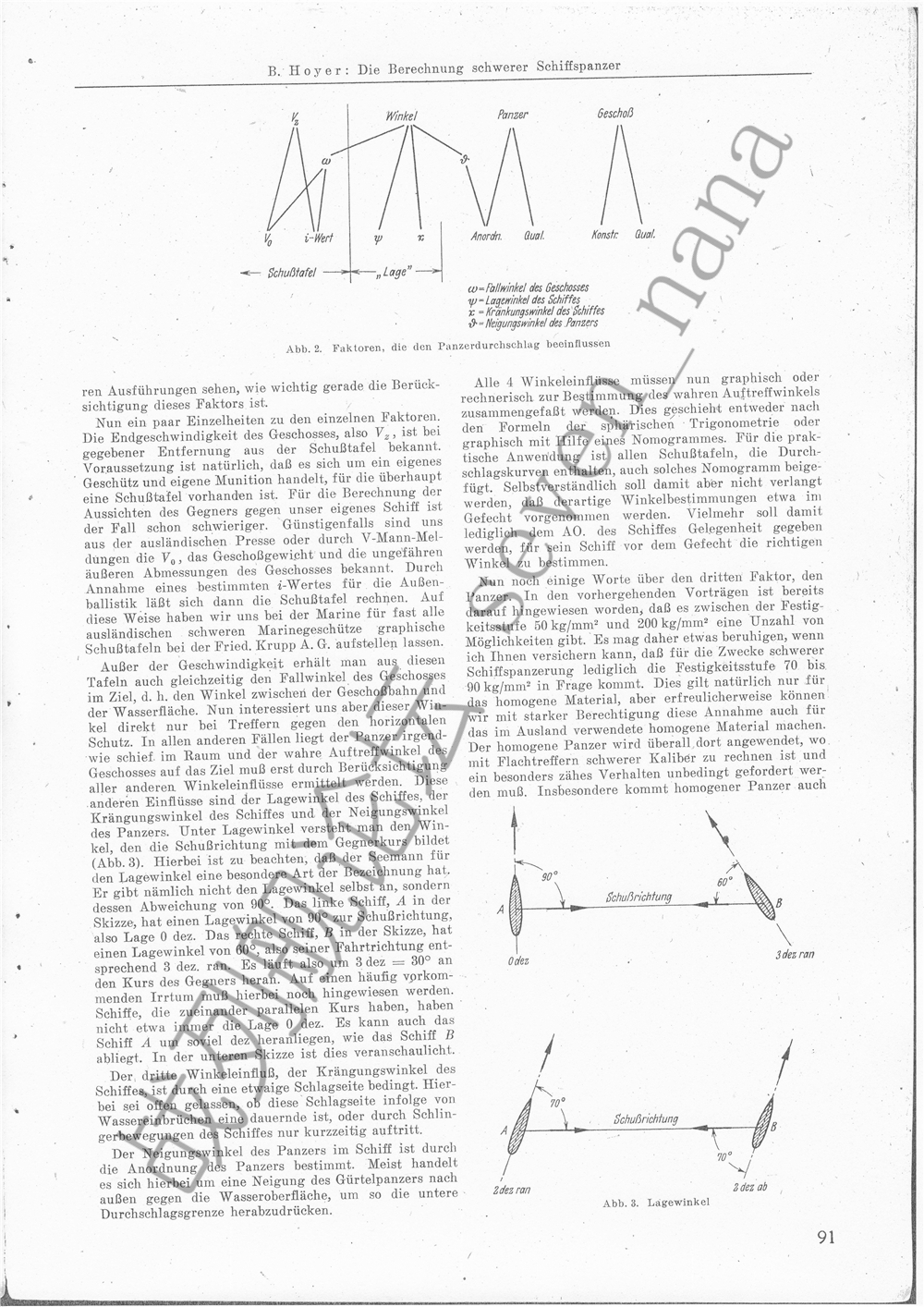

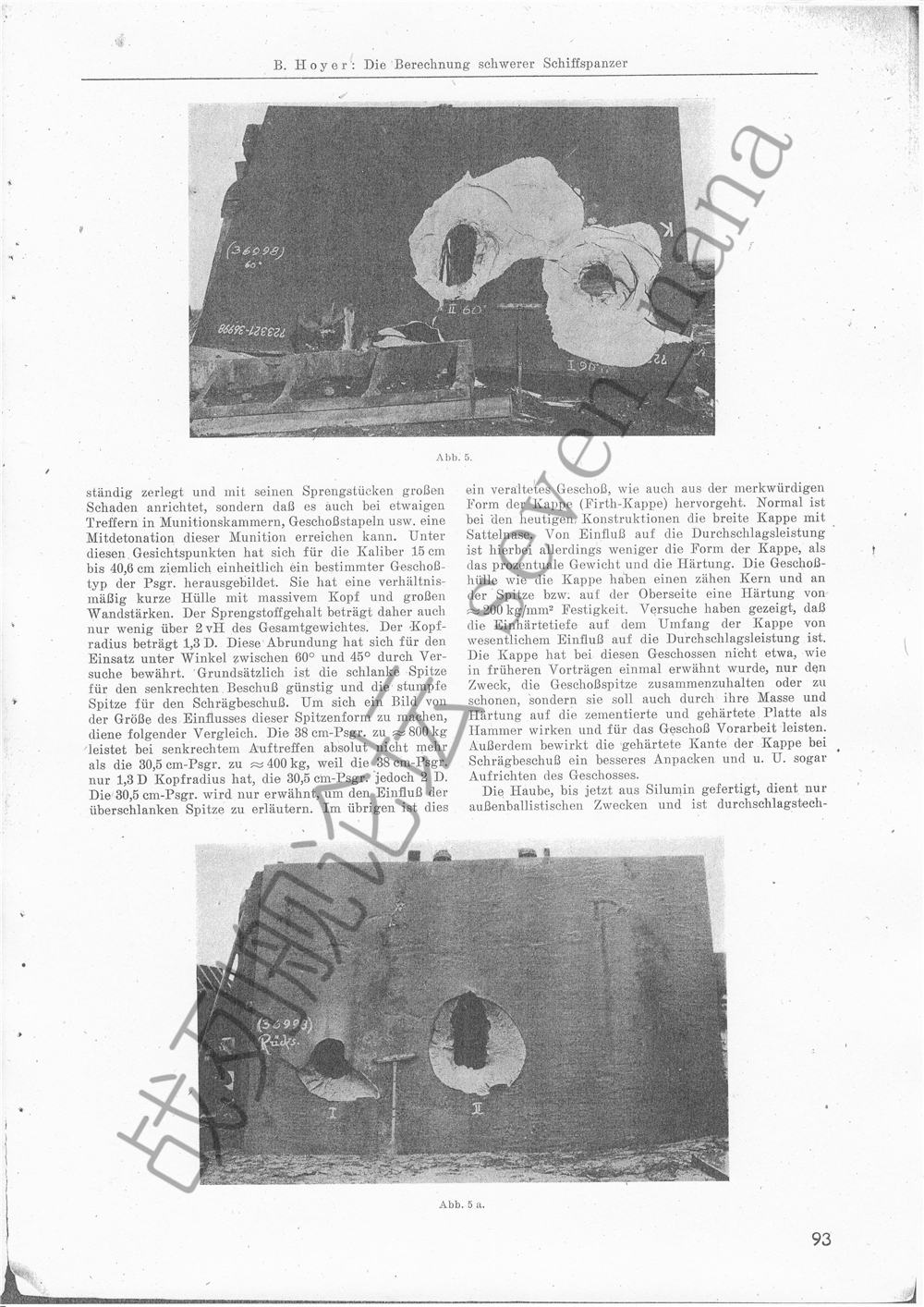

穿甲弹射击均质装甲后所拍摄的照片:

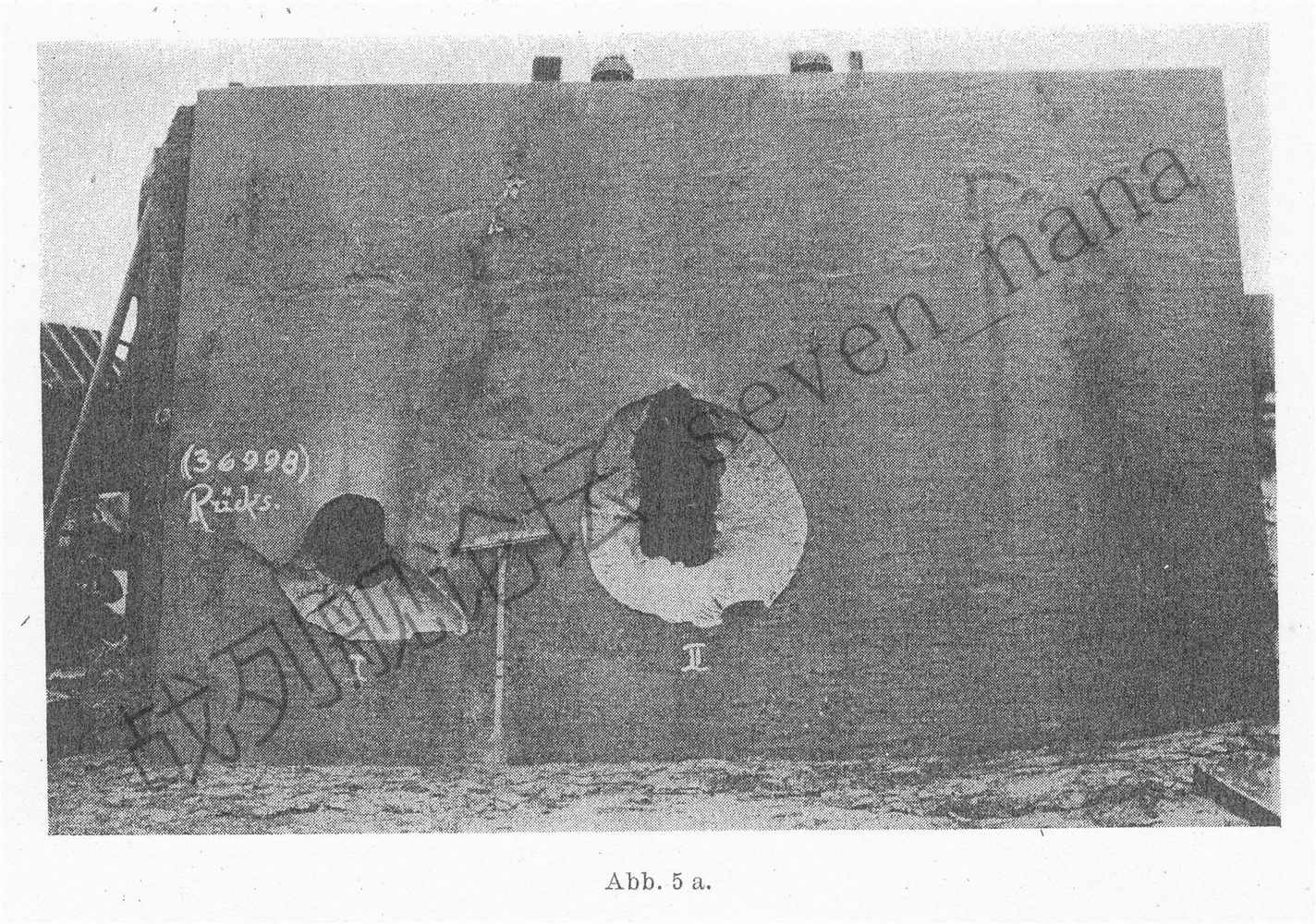

除了均质装甲之外,渗碳硬化装甲也是战舰上常用的装甲类型。在经过渗碳硬化处理之后,这种装甲的正面表层部分达到了很高的硬度,因此有可能对炮弹造成相当程度的破坏。而这种装甲的背面则与均质装甲颇为类似,抗拉强度同在70-90kg/mm²的范围内。渗碳硬化装甲的情况要比均质装甲更为复杂,在不同的情况下其装甲表面和背面会产生不同类型的破坏情况。

穿甲弹击穿渗碳硬化装甲后所拍摄的照片:

这张是正面

这张是背面

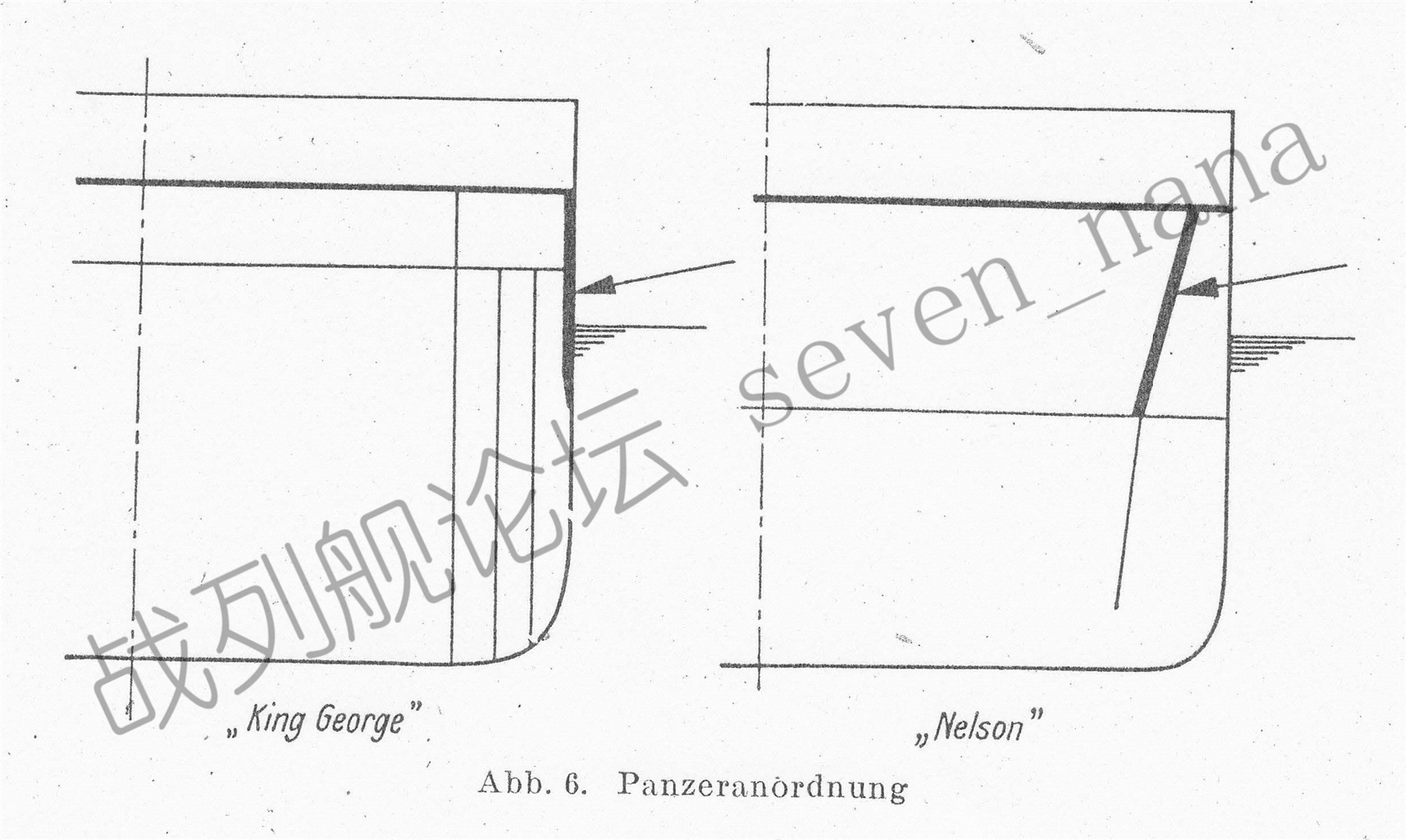

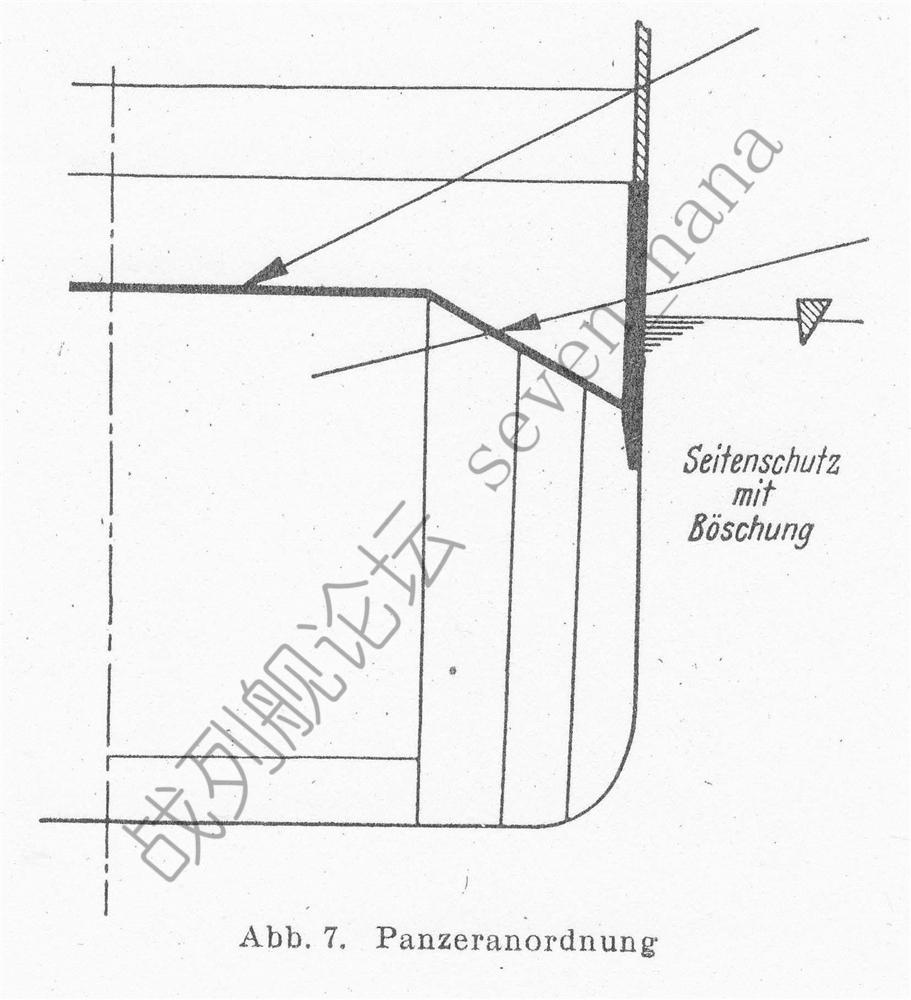

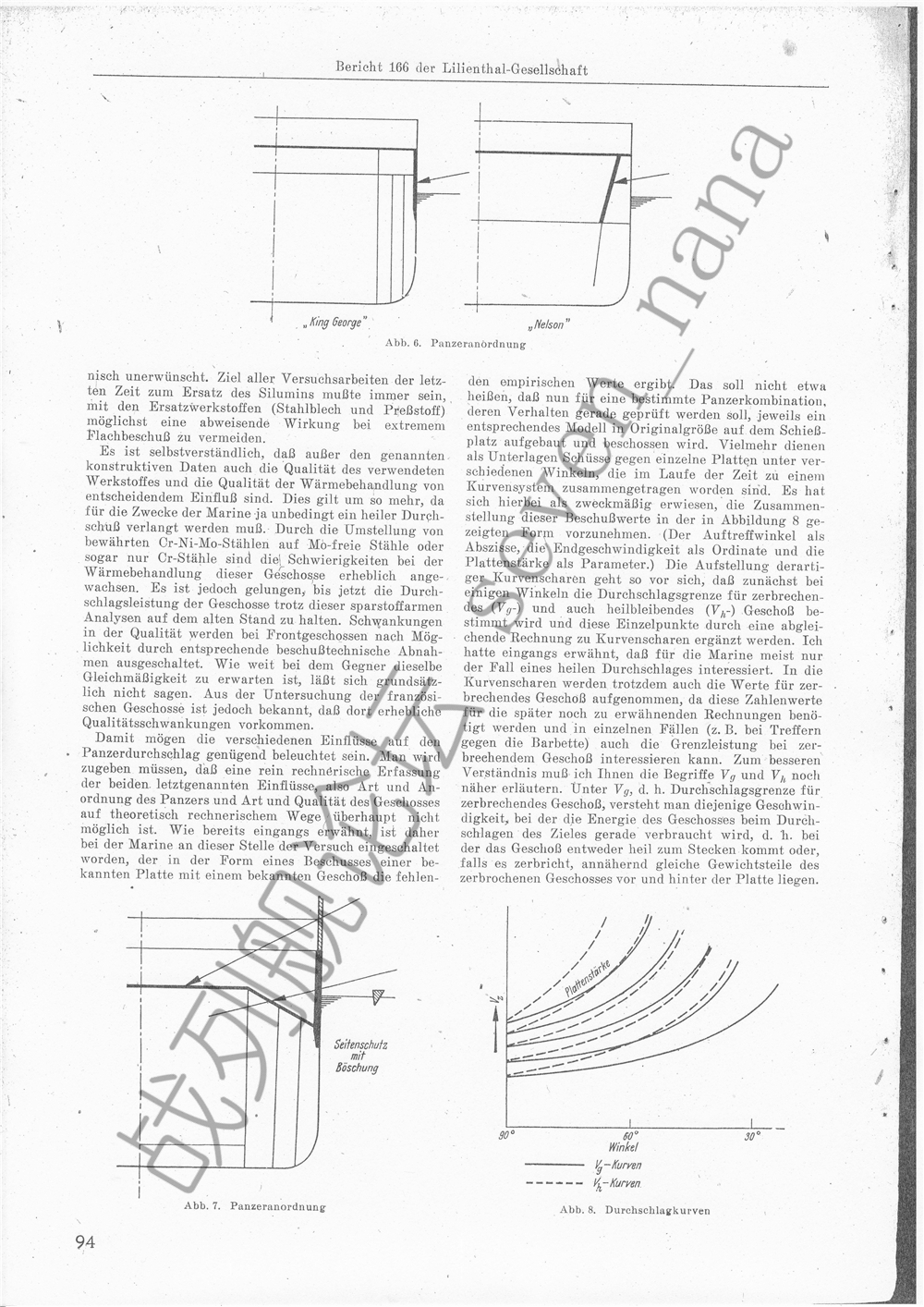

装甲的布置方式

下图展示的是两种英国战列舰上的装甲布局(只是草图),左侧的是英王乔治五世级,采用的是看似最为普通的方形装甲盒结构,右侧的则是纳尔逊级,采用了内置的倾斜装甲带结构,这种布局能够增大敌方炮弹的入射角度,产生对本方有利的效果。

下图展示的是德国战舰常用的装甲布局,其舷侧装甲后方还设有一道倾斜的穹甲。这种布局的优点在于,当敌方炮弹击穿舷侧装甲后,倾斜的穹甲能够提供额外的防护作用,并能抵挡装甲破损后四散的碎块,且还能起到限制进水的效果。

炮弹

炮弹必须具备完整穿透敌舰装甲,并在其内部爆炸的能力,而其装药又必须具备足够的爆炸能量来使弹体解体并形成大量碎块,从而达到杀伤破坏作用。出于这个原因,德国海军为其15cm至40.6cm口径的火炮发展出了一套较为统一的穿甲弹形制:弹体本身较短,弹头部硕大且具备很大的壁厚,而装药系数则仅仅略超过2%。弹头的曲率半径为1.3倍弹径(此处存疑,据我所知只有L4.4系列的穿甲弹才是1.3倍),试验表明,这种弹型在60度到45度(即英美定义下的30到45度的)入射角下依然能够有效发挥作用。

总的来说,在对抗垂直的装甲时,尖锐的弹头形状更为有利,而在对抗倾斜的装甲时,则是钝重的弹头形状更为有利。举一个极端的例子,尽管老式的30.5cm穿甲弹的弹重仅有405kg,而新式的38cm穿甲弹的弹重则达到了800kg,但在射击垂直的装甲时(即入射角为0度),两者的表现并无多大差别(这个说法存疑,或许是指30.5cm射击老式KC而38cm弹射击KC n/A的结果),因为后者的弹头曲率半径是1.3倍,而前者则达到了2倍(也就是说前者的弹头要尖得多),不过在其他条件下,后者的表现要比前者优越得多,毕竟前者只是一种落伍的老式炮弹而后者则是最新式的炮弹。此处提及这种30.5cm穿甲弹目的,仅仅是为了说明尖锐的弹头在极端条件下所能起到的作用。

关于被帽:目前惯用的是带有马鞍状突起的较为宽大平缓的结构设计,不过相比重量和热处理情况而言,被帽的形状并不会对穿甲结果造成太大影响。被帽和弹体都经过专门的热处理,其尖端部分的抗拉强度可达200kg/mm²。被帽的作用不仅仅是保护弹体头部,凭借着其重量与硬度,它还能像一柄大锤一样在装甲板表面砸出一个凹坑,以便后续的弹体部分继续穿入装甲,此外在倾斜入射的情况下,被帽甚至还能起到扶正弹体的作用。

关于风帽:目前我们是使用硅铝合金来制造风帽的,风帽的作用仅仅在于提升外弹道性能,于穿甲方面并无任何助益。

穿甲计算方式

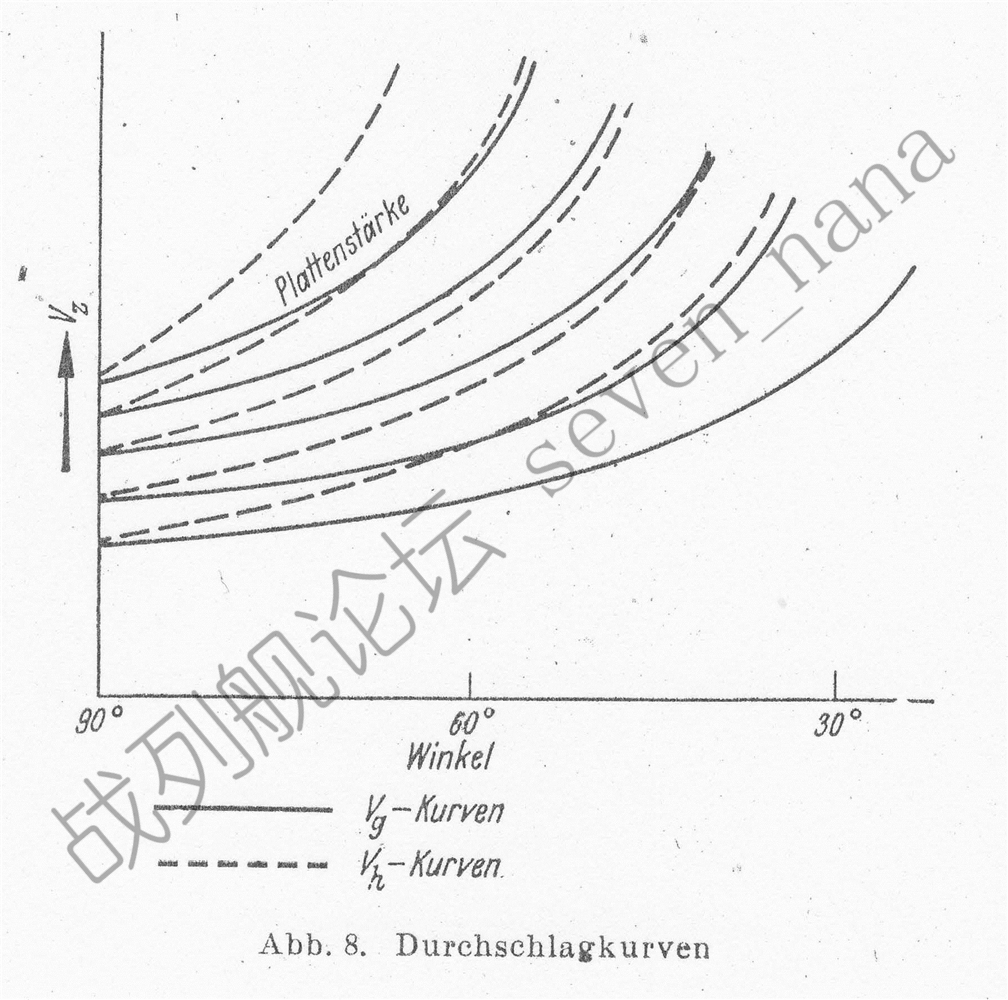

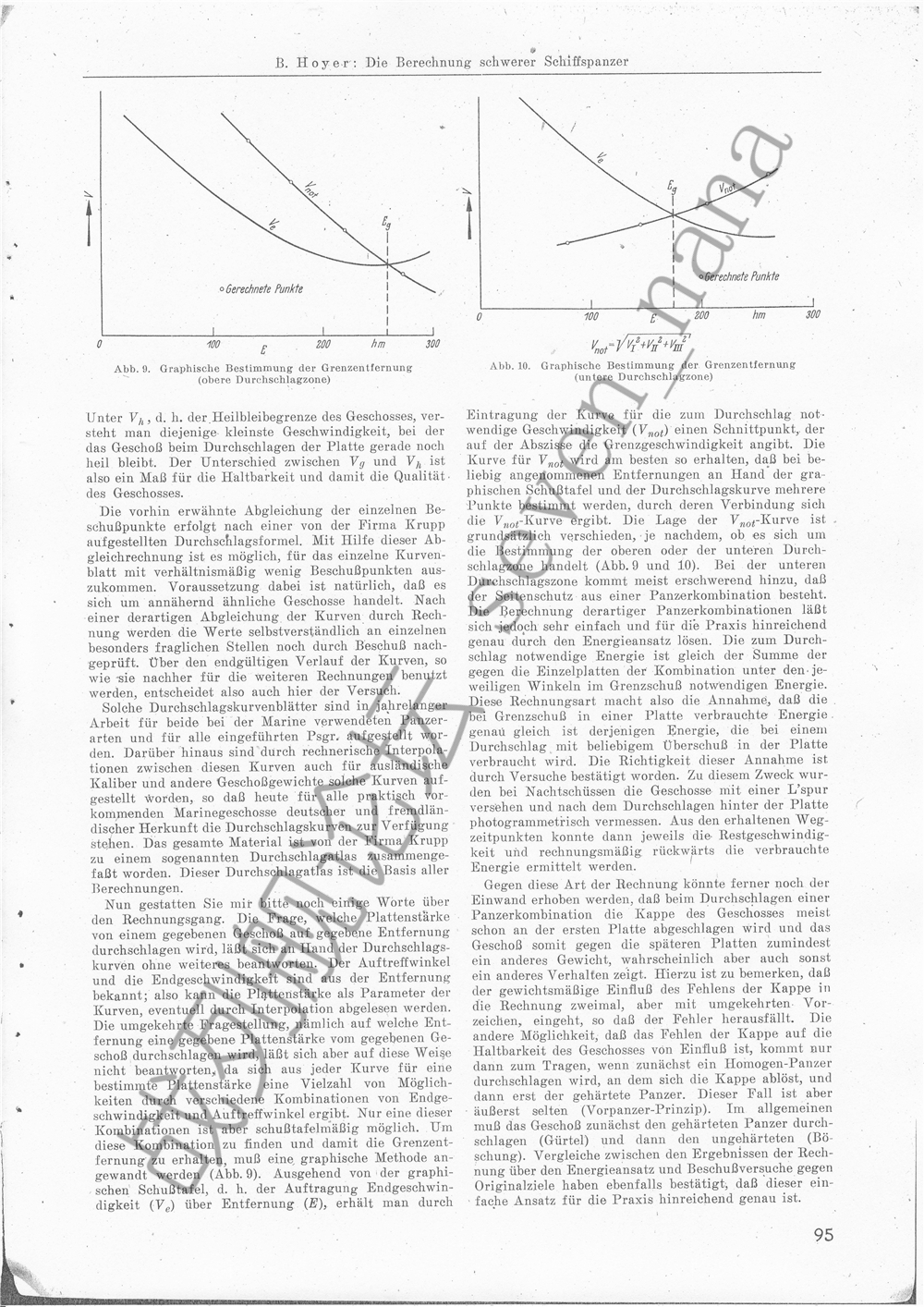

由于纯理论的穿甲计算公式无法有效还原装甲与炮弹的性能对穿甲结果造成的影响,因此海军使用了实测方式取得了特定类型的炮弹在射击特定类型的装甲板时的经验数值,并由此总结出了下图中这种形式的穿深曲线。德国海军为本国火炮制作了详细的穿深曲线,此外还结合了他们所掌握的资料,对英法火炮的穿甲性能进行了估算,并给出了对应的穿深曲线。

在这套穿深曲线中,横轴为炮弹入射角度(图中表示的是弹道切线与装甲板之间的夹角,即图中的90度相当于法线角0度);纵轴为炮弹入射速度;装甲厚度则是参数。这套曲线是由两组不同定义的穿深曲线共同构成的,一组是不完整穿透曲线(Vg),另一组是完整穿透曲线(Vh)。不完整穿透的定义是当弹体能量在穿甲过程中已经消耗殆尽,导致弹体嵌入装甲未能达成完整穿透,抑或弹体发生破损且碎块落在装甲板前后两侧。而完整穿透的定义则是炮弹穿透装甲且其弹体保持完整。破损穿透的定义与英国的穿孔(Penetration)或美国陆军的完整穿透(Army Criterion Complete Penetration)较为类似,而完整穿透的定义则要比英国的穿透(Preforation)或美国海军的完整穿透(Navy Criterion Complete Penetration)更为严格。对于海军来说,完整穿透具有重要的意义,因为只有在达成完整穿透后,炮弹才能在敌舰内部有效起爆。不过这套曲线中依然包含了破损穿透曲线,这一方面是出于计算方面的需要,另一方面则是因为在部分特殊情况,例如击中炮座的状况下,即便是以破损状态击穿装甲也是有一定意义的。

穿甲曲线的实际意义,就是可以解答炮弹能够在多少距离上击穿多厚的装甲。首先我们可以通过射表取得该型炮弹在给定距离上的着速和落角,然后将这两个参数代入穿深曲线,查得对应的穿深数据。

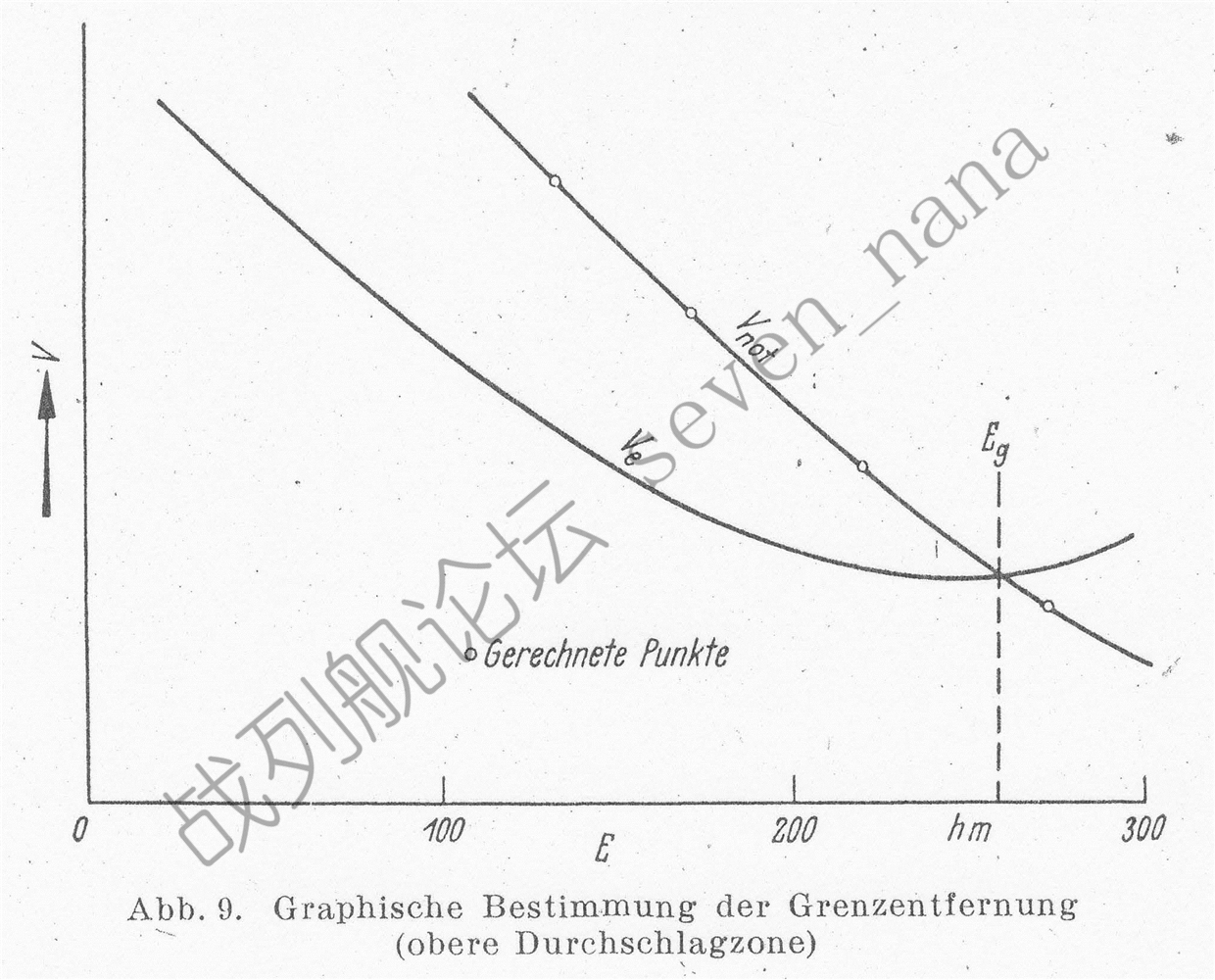

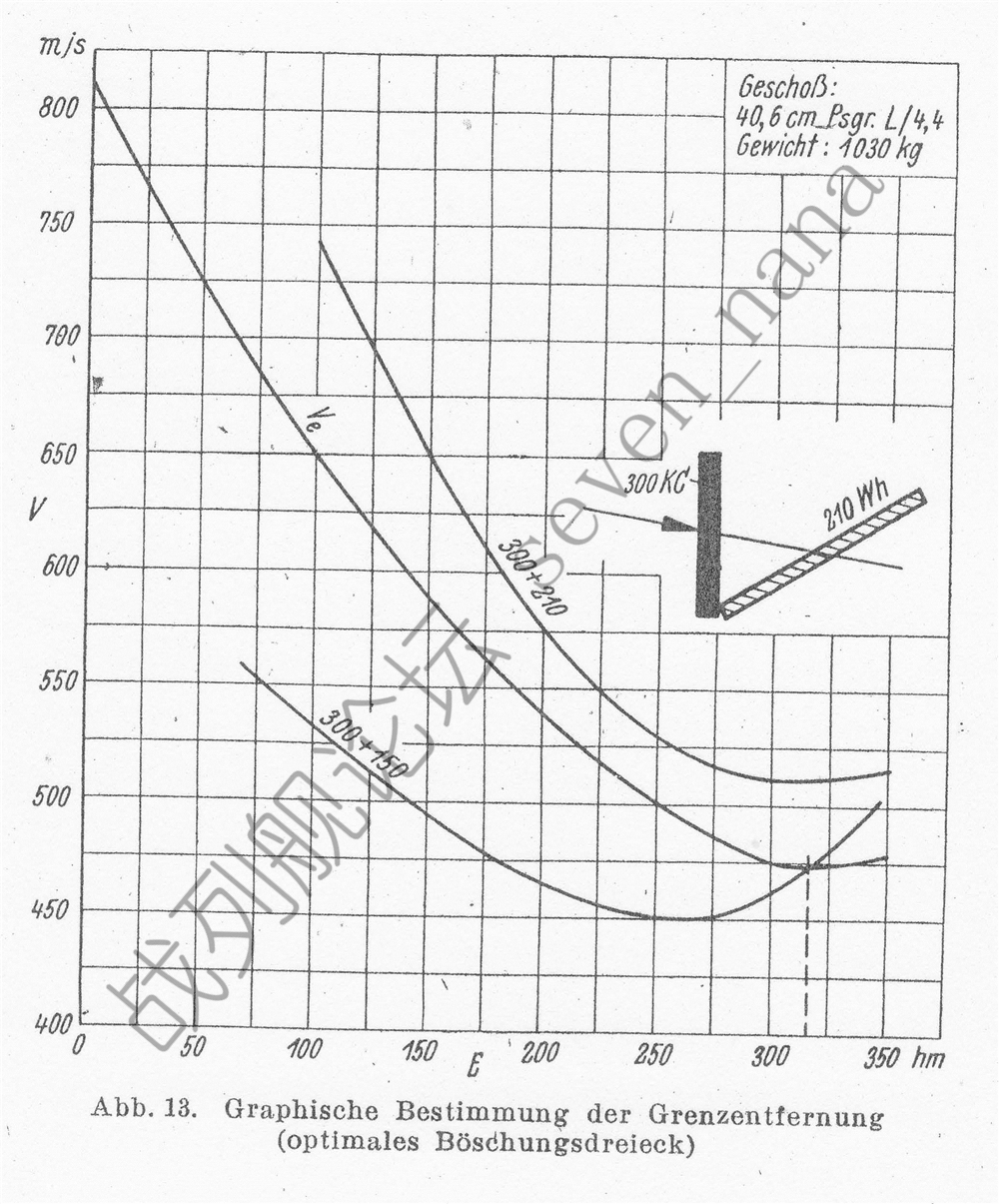

若是推算给定厚度的装甲会在多少距离上被炮弹击穿,则需要就该型炮弹在各距离上的实际着速以及各距离上穿透该厚度的装甲所需的速度进行对比。当这两个速度相等时,便意味着该型炮弹能在该距离上击穿该厚度的装甲。在具体进行计算时,我们会使用到如下形式的曲线来求得其可击穿距离(Ve=炮弹着速,Vnot=击穿装甲所需的速度,Eg=炮弹能够击穿装甲的临界点)。

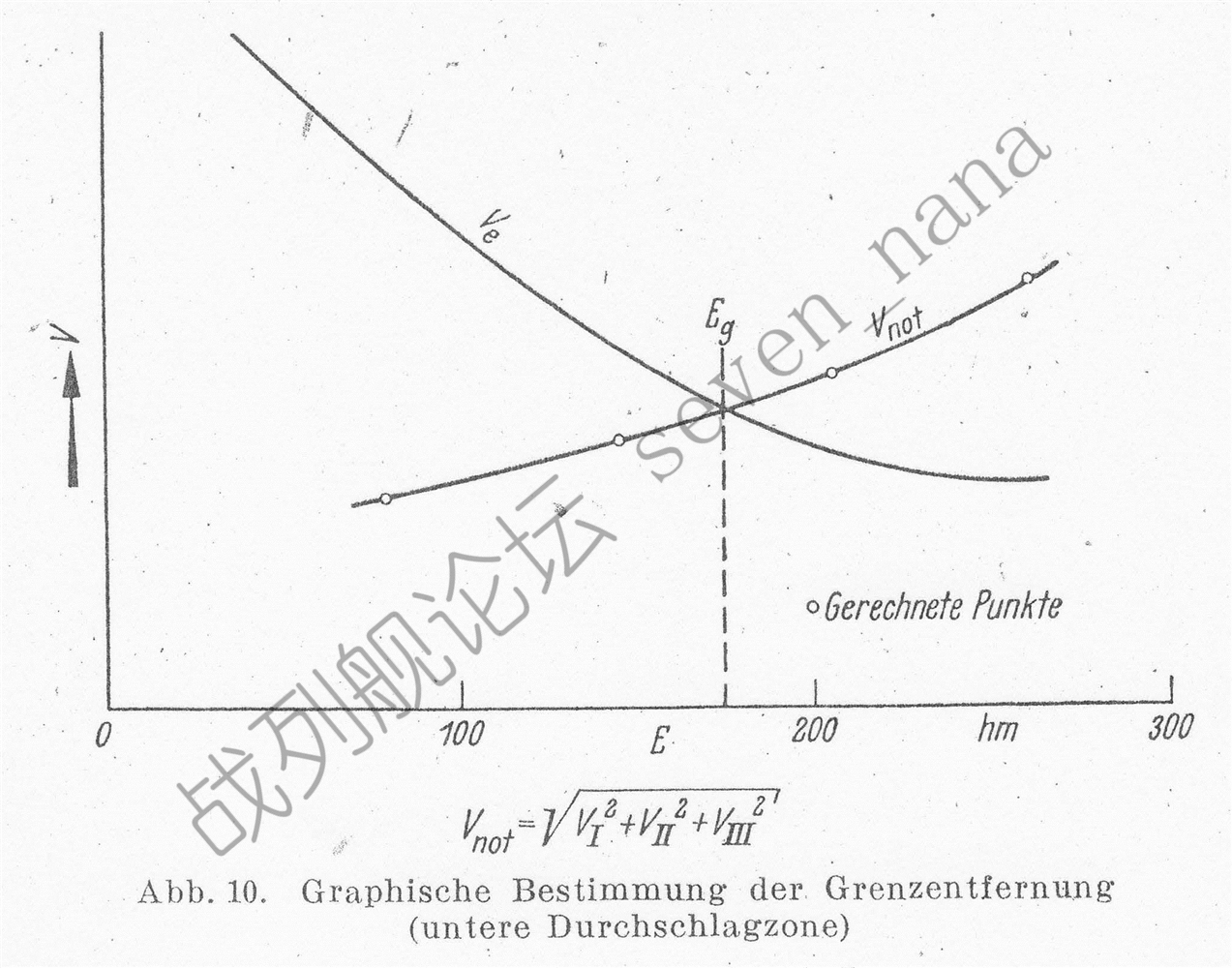

至于双层装甲布局,我们则会使用到如下形式的曲线来求得其可击穿距离。在具体计算时,如果击穿第一层装甲所需的速度为V1,击穿第二层装甲所需的速度为V2,则总速度Vnot = √(V1²+V2²)

需要说明的是,上述的计算方式是存在争议的。在对抗双层装甲体系时,当炮弹穿透第一层装甲后,其被帽很有可能会被剥落,此时弹体质量显然是会发生变化的,此外其入射角度也有可能会发生变化。除此之外,失去被帽后弹体便失去了一层保护,因此若是在对抗由外层均质装甲和内层硬化装甲构成的体系时,会变得相当不利。不过由于在德国海军的体系中,通常都是外层硬化装甲,内层均质装甲,因此不会存在这个问题。除了以上所提及的这些因素之外,被帽形状与弹头形状的不同也会导致穿甲结果出现差异。不过由于当时的德国研究人员们还没有办法对这些因素进行准确的量化计算,且如入射角度变化之类的因素本就存在随机性,难以进行量化,因此他们使用了这种最为简单且保守的计算方式。

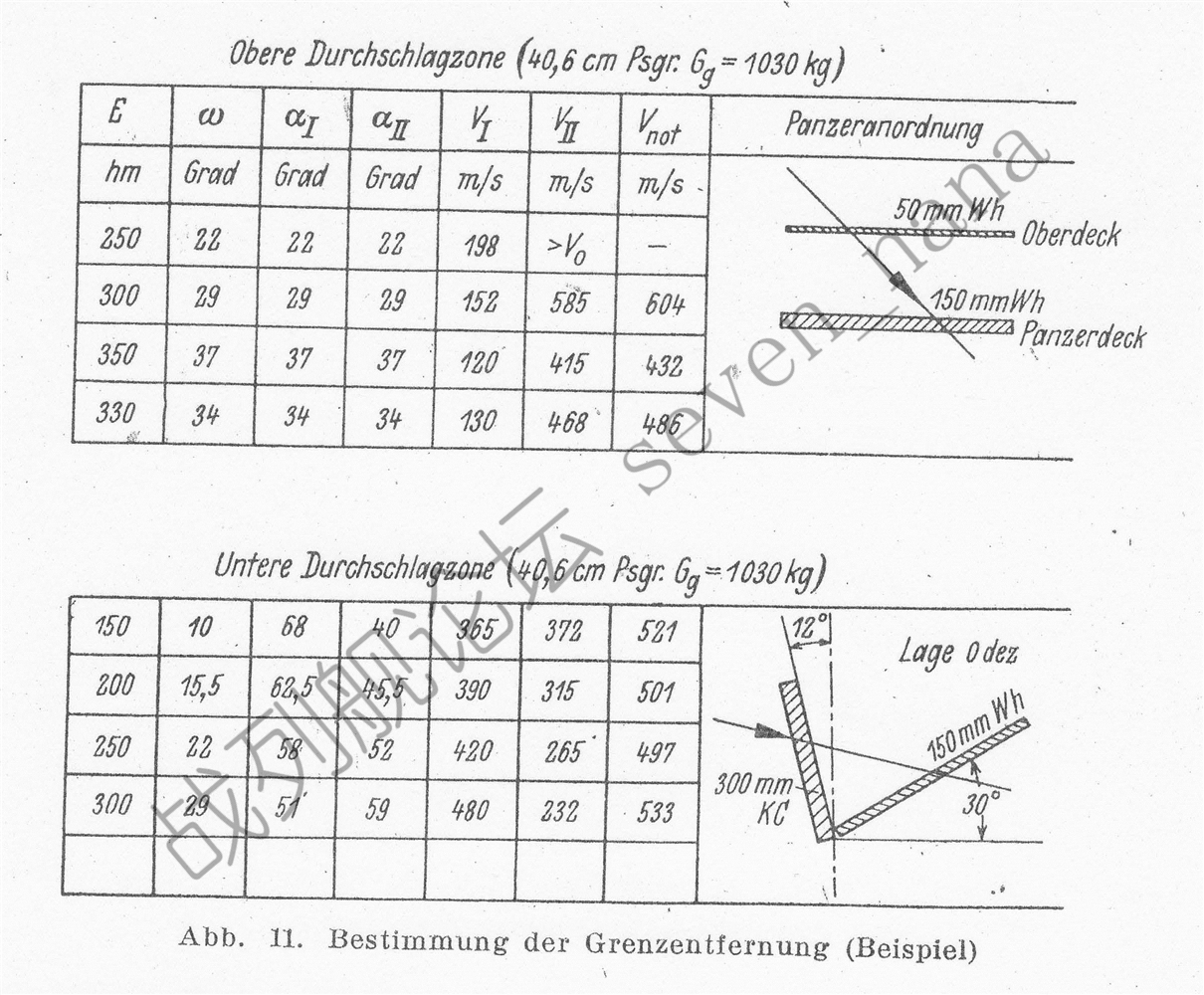

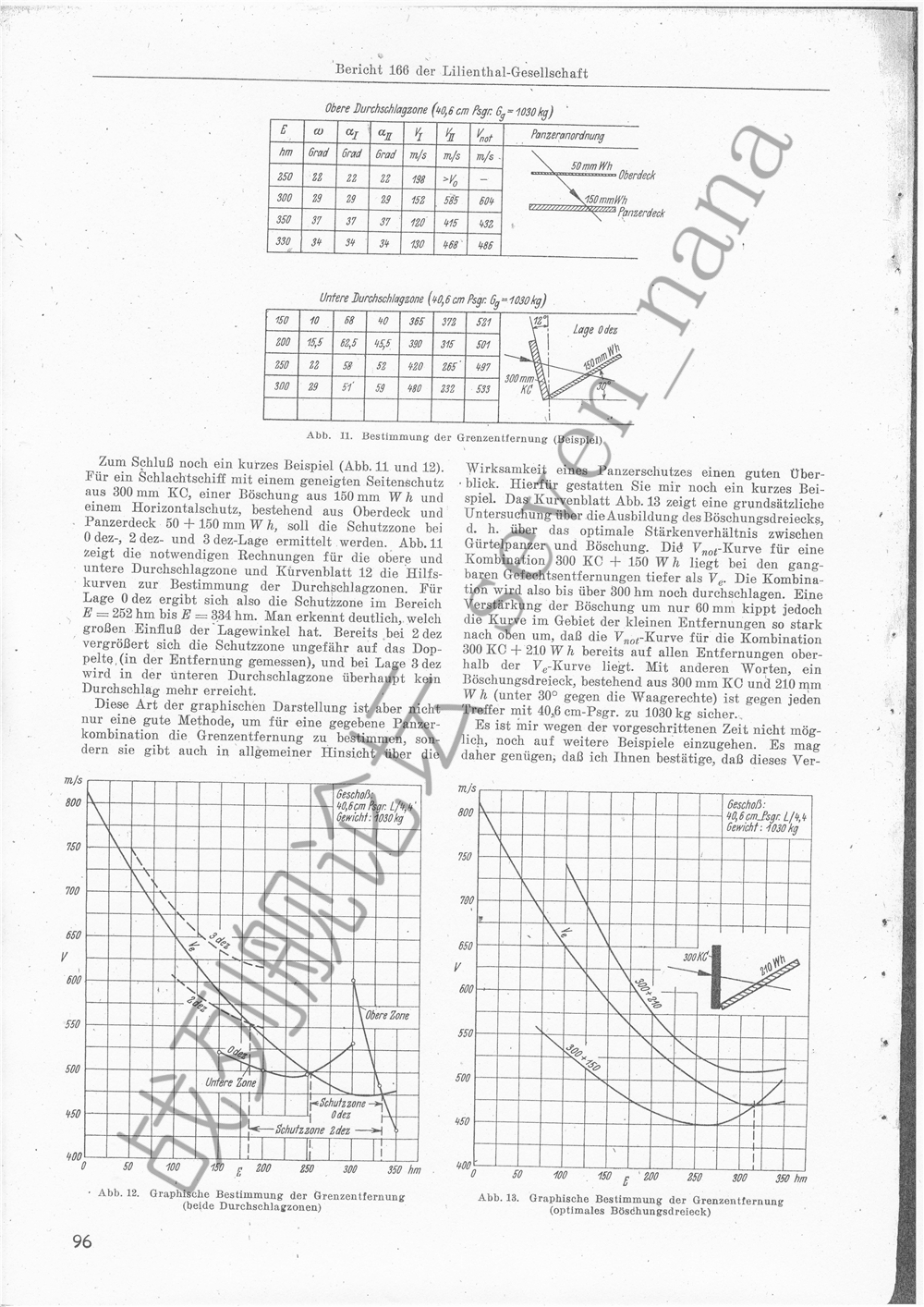

免疫区的计算范例

这组范例能够有效演示免疫区计算的具体步骤。参考样本的装甲布局如下:垂直防护方面,主装甲带由300mm的表面硬化装甲构成,其倾角为12度(相对于垂直面),其后方则是由150mm的均质装甲构成的穹甲,其倾角为30度(相对于水平面);水平防护方面,上层水平装甲厚度为50mm,而下层水平装甲的厚度则为150mm。

此处将会计算这艘战舰在0度、20度、以及30度航向夹角下对40.6cm SK C/34型火炮的免疫区。

下图上半部分展示的是远侧可击穿距离(免疫区上限)的计算过程,下半部分展示的是近侧可击穿距离(免疫区下限)的计算过程。

表格解析

远侧可击穿距离(免疫区上限)

| 距离 | 落角 | 入射角1 | 入射角2 | 击穿速度1 | 击穿速度2 | 总击穿速度 | | 25km | 22 | 22 | 22 | 198 | >初速 | - | | 30km | 29 | 29 | 29 | 152 | 585 | 604 | | 35km | 37 | 37 | 37 | 120 | 415 | 432 | | 33km | 34 | 34 | 34 | 130 | 468 | 486 |

近侧可击穿距离(免疫区下限)

| 距离 | 落角 | 入射角1 | 入射角2 | 击穿速度1 | 击穿速度2 | 总击穿速度 | | 15km | 10 | 68 | 40 | 365 | 372 | 521 | | 20km | 15.5 | 62.5 | 45.5 | 390 | 315 | 501 | | 25km | 22 | 58 | 52 | 420 | 265 | 497 | | 30km | 29 | 51 | 59 | 480 | 232 | 533 |

注释:其实原论文中25km处和30km处的入射角1算错了,实际应分别为56度和49度,因此其后续的击穿速度也都算错了,不过由于此论文的主要目的是展示其计算方法,因此这些小错误并无大妨。

名词解析:

入射角1 = 击中第一层装甲时的入射角

入射角2 = 击中第二层装甲时的入射角

此处的入射角均指炮弹与装甲板之间的夹角,因此当炮弹落角为10度时,其对抗水平装甲时的入射角即为10度,对抗12度倾斜的装甲时的入射角 = 90 - 12 - 10 = 68度,对抗30度倾斜的穹甲时的入射角 = 30 + 10 = 40度。

击穿速度1 = 击穿第一层装甲所需的最小速度

击穿速度2 = 击穿第二层装甲所需的最小速度

总计穿速度 = 击穿两层装甲所需的最小速度

下图展示的是通过计算得出的免疫区距离:

Ve=炮弹着速,Obere Zone=击穿水平防护所需着速,Untere Zone=击穿垂直防护所需着速(这个数字与航向角有关,航向角越大,所需着速越大,0dez代表0度航向角下的情况,2dez代表20度航向角下的情况,3dez代表30度航向角下的情况),Schutzzone=免疫区(同样也取决于航向角,因此会有0度航向角下的免疫区、20度角下的免疫区,等等)。

通过这张图表可以看出,在航向夹角为0度(0 dez)时,这艘战舰面对40.6cm SK C/34型火炮的免疫区为25.2 - 33.4km,然而航向夹角增加到20度(2 dez)时,近侧可击穿距离(免疫区下限)会大幅降低,使免疫区变为18.4 - 33.4km,至于航向夹角增加到30度(3 dez)时,则是在任何距离上都无法被击穿舷侧防护,因而免疫区也就会变为0 - 33.4km。之所以会出现这样的现象,主要是由于航向夹角增大后,炮弹击中穹甲的入射角会大幅增大,导致炮弹几乎必然发生跳弹,难以击穿装甲。

装甲布局有效性的对比

除了对免疫区进行计算之外,我们还可以运用穿深曲线来计算某种装甲布局在给定条件下是否能够满足防护要求。此处将以40.6cm SK C/34型火炮作为参考样本,分别来衡量两组不同的装甲布局所能提供的防护效果。第一组布局是由300mm的表面硬化装甲与150mm的均质装甲构成的,第二组布局则是由300mm的表面硬化装甲与210mm的均质装甲构成的,两组布局中的表面硬化装甲均为垂直布置,而均质装甲均带有30度倾角(相对于水平面)。

下图展示的是这两组布局在各自距离上的击穿所需着速与炮弹的实际着速的对比

通过这张图可以看出,第一组布局的近侧可击穿距离(免疫区下限)为31.6km,而第二组布局则是在任何距离上都无法被击穿。可以看到,尽管我们仅仅是将内侧倾斜装甲的厚度增加了60mm,但得到的结果却会有如此之大的差异。

通过以上内容我们可以看出,B. Hoyer显然是对免疫区理论有着相当深的理解的,并且也能将这套理论运用到实际设计中去,针对特定类型的火炮计算出对应的免疫区,或针对特定类型的火炮给出具备合理免疫区的装甲布局设计。

原始文件

本文并非逐字对译,精通德文的童鞋可自行参考原始文件中的解说。

|