本帖最后由 seven_nana 于 2023-2-1 13:31 编辑

日德兰纪念系列 - 军舰建造篇 - 第三章 - 费舍尔与无畏舰革命

本帖内容未经允许不得转载

主要参考资料:

Sir John Fisher's Naval Revolution, 作者Nicholas A. Lambert

In Defence of Naval Supremacy: Finance, Technology, and British Naval Policy, 1889-1914,作者Jon Tetsuro Sumida

The Papers of Admiral Sir John Fisher, Volume I & II(Publications of the Navy Records Society, Vol. 102 & 106),编辑P. K. Kemp

Warrior to Dreadnought: Warship Design and Development 1860-1905,作者D. K. Brown

The Grand Fleet: Warship Design and Development 1906-1922,作者D. K. Brown

British Battleships of World War One,作者R. A. Burt

The British Battleship 1906-1946,作者Norman Friedman

The Kaiser's Battlefleet: German Capital Ships 1871-1918,作者Aidan Dodson

German Battlecruisers of World War One: Their Design, Construction and Operations,作者Gary Staff

From Ironclads to Dreadnoughts: The Development of the German Navy 1864-1918,作者Dirk Nottelmann

在第一章 - 英国海军的两强标准中,我们对前无畏舰时代的英国海军的军舰建造情况,做出了简明扼要的介绍:为了应对法俄两国的威胁,英国海军在1889-1905年间,建造了大量的军舰,但英国海军的军费也有了很大幅度的上涨。在第二章 - 威廉二世、提尔皮茨、舰队法中,我们则介绍了德国海军的快速崛起的过程:在威廉二世的支持下,在提尔皮茨的运筹帷幄下,自1898年起,德国海军开启了快速扩张的进程。在本章中,我们将把时间线推进至1905年前后,介绍著名的无畏舰革命。

一、无畏舰革命的历史背景

在介绍无畏舰革命的具体情况之前,首先我们有必要来介绍一下其背景信息。

1、英国海军的军费之所以会大幅上涨,主要是由于战列舰的高昂造价以及装甲巡洋舰的快速飙升的造价导致的。根据Nicholas A. Lambert的说法(Sir John Fisher's Naval Revolution, P.32):

In the eight years between the passage of the Naval Defense Act in 1889 and the advent of the armored cruiser in 1896, the Royal Navy had spent £18.8 million on new battleships and just £7.3 million on first-class cruisers. Over the next eight years, between 1897 and 1904, expenditure on construction rose to £29.6 million for battleships and £26.9 million for armored cruisers. The cost, moreover, was not limited to the price of the warships. The dimensions of these vessels (it will be recalled that the hull of an armored cruiser was larger than that of a battleship) compelled the Royal Navy to spend considerable sums on rebuilding all its dockyards to accommodate them. In the eight years prior to 1896, total spending on naval works came to £5.1 million, whereas over the second period expenditure on naval works totaled £24.8 million.

在1889年,即从海军防务法案通过的那一年,到1896年,即英国海军计划开始建造装甲巡洋舰之前,这8年间,英国海军在战列舰建造上花费了1,880万英镑,但在一等巡洋舰建造上只花了730万英镑。在接下来的8年间,即1897到1904年间,建造战列舰的费用上涨到了2,960万英镑,而建造装甲巡洋舰的费用则达到了2,690万英镑。并且,这种军费飙升的情况,并不仅限于军舰本身的造价——由于装甲巡洋舰的尺寸要比战列舰还要更大,因此英国海军还花费了很多钱,对现有的海军船厂进行了改建,以便容纳这些军舰——在1896年之前的8年间,英国海军在基础设施方面的花费总共是510万英镑;但在接下来的8年间,他们在基础设施上总共花费了2,480万英镑。

2、另一方面,除了法俄这两个传统对手之外,快速崛起的美、德、日等国,也被英国海军视为了潜在威胁。为了应对这些威胁,在20世纪初时,他们想要进一步提高军费,以扩充英国海军的实力。这也是海军军费上涨的一个重要原因。根据Nicholas A. Lambert的说法(Sir John Fisher's Naval Revolution, P.32-34):

At the end of December 1900...The new first lord...Earl of Selborne...replied to the chancellor that “Leaving out of account the rapidly increasing navies of Germany, Japan and the U.S.,” he explained, “we must keep at least equal to France and Russia combined.” He added, “I am inclined to think that we shall be liable to be blackmailed by our ‘friends’ if we give ourselves no margin.” The first lord of the Admiralty’s idea of restoring the “margin” was put before the Cabinet on 17 January 1901...Selborne’s costly request, however, received short shrift from the Cabinet...In October 1902, the Cabinet inexplicably endorsed the Admiralty’s policy of equality plus a margin. Selborne was authorized to build up during the next five years a margin above the two power standard of six battleships and fourteen armored cruisers.

在1900年12月底时,新上任的海军大臣,第二代塞尔伯恩伯爵,对财政大臣表示:“即便不考虑德国、日本以及美国海军正在快速崛起的事实,我国海军的实力,至少也必须要与法俄两国之和相当”。他还表示:“我倾向于认为,如果我们不给自己留出余地的话,那我们就有可能遭到那些所谓的友好国家的胁迫”。这位海军大臣,实际上就是想恢复“两强有余”。在1901年1月17日时,他向内阁提出了这个提议,但并未得到理会。然而至1902年10月时,内阁又令人费解地同意了海军部的“两强有余”,他们准许海军部在接下来的5年内,在满足两强标准的前提下,额外建造6艘战列舰和14艘装甲巡洋舰。

3、然而,塞尔伯恩伯爵自己也清楚的认识到,海军军费是不可能无限制上涨的。因此,他选择提拔费舍尔来担任第一海务大臣,从而帮助他实现降低海军军费的目标。根据Jon Tetsuro Sumida的说法(In Defence of Naval Supremacy: Finance, Technology, and British Naval Policy, 1889-1914, P.24-27):

In February 1903, Selborne warned the Admiralty that they were “very near their possible maximum”...In January 1904, Selborne conceded the necessity of reducing the size of the increase in the estimate by striking six small vessels from the proposed building program. This did not satisfy the Exchequer. “However reluctant we may be to face the fact,” he insisted to the Cabinet on 28 April 1904, “the time has come when we must frankly admit that the financial resources of the United Kingdom are inadequate to do all that we should desire in the matter of Imperial defence.” Selborne was to be allowed an increase of more than £1 million in the navy estimate of 1904-05 over the previous year, but he was forced to agree to an unspecified large decrease in the estimate for 1905-06...When Lord Walter Kerr, the First Naval Lord, gave notice of his retirement in 1904, Selborne sought a replacement who he believed would be capable of coming up with the convincing measures of economy that were by now desperately required. He chose Admiral Sir John Arbuthnot Fisher.

1903年2月时,塞尔伯恩伯爵向海军部的同僚们警告道:“军费几乎已经上涨到极限了”。在1904年1月时,塞尔伯恩伯爵做出了让步,从造舰计划中砍掉了6艘小型军舰。然而,这并不能让财政大臣满意,后者(奥斯丁·张伯伦)在1904年4月28日的内阁会议上表示:“无论我们有多么不愿意承认,现实就是,我们必须坦诚的面对,英国的财政资源,已经不足以支持我们在帝国防务方面的设想了”。其结果是,内阁允许1904-05财年的海军军费,比上一年增加100多万英镑;但海军大臣必须同意,在1905-06财年,他们必须大幅降低预算(但具体金额并未确定)。后来,当第一海务大臣沃尔特·克尔勋爵,申请在1904年退役后,塞尔伯恩伯爵选择了约翰·费舍尔上将,来接替这个岗位。在这位海军大臣看来,费舍尔能够帮助他实现降低预算的任务。

4、费舍尔所提出的改革方案,主要包括以下四个方面:改革人事制度、退役老旧军舰、调整舰队部署、建造新式军舰。根据Jon Tetsuro Sumida的说法(In Defence of Naval Supremacy: Finance, Technology, and British Naval Policy, 1889-1914, P.27-28):

Fisher then proposed that great economies and increases in fighting efficiency could be achieved through administrative reform, the redistribution and concentration of the fleet, the sale of obsolete warships, changes in the manning of the active fleet, and the reconstitution of the naval reserve. Spending on non-essential items was to be drastically cut. Many warships that had been deployed on distant foreign stations were to be brought back to home waters, and ineffective units that had been serving abroad or languishing in reserve were to be sold for scrap. The concentration of the fleet at home would serve strategic requirements and allow the Admiralty to reduce or eliminate expensive dockyard establishments that had been maintained abroad. The sale of warships was to raise cash that could be spent for naval purposes, lower expenditure on repairs, and free port facilities for use by more modern units. This would in turn reduce requirements for additional naval works, and provide personnel that could be used to shorten the length of commissions in the interest of morale and to recast the reserve in such a way that the manning requirements of the fleet would be satisfied with fewer numbers.

费舍尔提议,可以通过行政改革、重新调整并集中部署舰队、出售过时的军舰、调整现役军舰的舰员安排、以及改组海军预备役制度,来实现降低经费并提高战斗效能的目的。非必要性的项目,将被大幅削减。许多原本部署在海外地区的军舰,都会返回本土水域。而那些在海外地区服役,或处在预备役状态下的落伍的军舰,则会被出售拆解。将舰队集中至本土区域,能更好地满足英国的战略需求,并降低海外基地的开支。而出售落伍的军舰,则能为海军筹措经费、减少维修开支、并将船厂设施腾出来供新式军舰使用。这样一来,海军就不会迫切需要建设新的船厂了。另一方面,那些旧军舰的舰员,则可以重新派遣至新建造的军舰,或者安排至预备役军舰上服役。通过这一系列的手段,舰队的人员安排,也变得更合理了。

The centerpiece of Fisher’s program, however, was to be the introduction of new model capital ships of unprecedented speed and fire power, which were to be built at a cost that Britain could afford through the exploitation of the latest technical developments.

费舍尔的改革方案的核心部分,则是新式主力舰的建造计划:这些军舰会采用最新的科技发展成果,拥有前所未有的火力和航速,但造价却能控制在英国能够负担得起的范围内。

结论:为了维持自身的海上霸权,并对潜在的敌人构成足够的实力优势,英国海军需要建造大量的军舰,但这会导致高昂的海军军费。至1904年时,由于英国的财政状况恶化,海军不得不设法削减军费。费舍尔之所以会成为第一海务大臣,并着手对英国海军进行改革,就是基于这个历史大背景的。

二、海军的必需品

在上任之前,费舍尔已经对改革方案做了许多思考,并撰写了不少文章。上任之后,他将自己撰写的文章,整理为一套叫做【海军的必需品】的文集,供他的同僚传阅。其中就有不少内容,涉及到了他所设想的新式军舰。

海军的必需品中,有关军舰设计及火炮配置的内容

以下内容,节选翻译自费舍尔所撰写的“海军的必需品”文集,内容有删减。

战斗舰艇的作战特征

所有人都同意,战列舰目前还是要继续建造的。相比于装甲巡洋舰,战列舰的特性差异,主要是具有更强大的火炮和装甲;而装甲巡洋舰则拥有更高的航速,但在火炮和防护方面则不如战列舰。没有人能说得清,装甲巡洋舰与战列舰之间的分界线到底是什么,就像没有人能说得清,小猫到底是什么时候变成大猫的!

无论对于哪种军舰来说,第一要紧的属性,都是航速,这是毫无疑问的。这项属性就像风帆海军时代的上风位置那样重要。具备了速度优势之后,你就可以选择适当的时机进行交战。有些人认为,战列舰不需要航速,但他们错了。无论是从战略上看,还是从战术上看,战列舰都需要具备高航速。

在战略上,高航速能让战列舰队尽快抵达关键水域。在战术上,具备高航速的一方具备交战距离的选择权,并且也可以在需要调整舰队部署的时候,尽快完成队形变化,例如快速完成战列线的航向调整。我绝对没有故意夸大高航速的战略和战术价值!另外,具备更高的最大航速,意味着其经济航速也会更高,这在战争中也是十分重要的。在谈及军舰的具体细节时,我们会继续仔细谈这个话题。

对于战列舰和装甲巡洋舰的火炮与装甲这个话题,统一口径的火炮所能带来的优势,实在是太大了。除非面对的是最为冥顽不明的家伙,否则没有必要具体阐述其优势。

我们设想了两种类型的战列舰:一种搭载有16门10英寸火炮,另一种搭载有8门12英寸火炮。其中,10英寸火炮是新设计的,基本可以认为是速射炮。每个搭载这种火炮的炮塔下方,都有独立的发射药库和炮弹库。由于这些炮塔的安装位置很高,因此可以在任何天气情况下使用。装甲巡洋舰的火炮配置与之类似,只不过口径是9.2英寸。

在防护方面,每座炮塔及其弹药库都有单独的装甲保护,而舷侧装甲带则会覆盖到主甲板的位置。这些军舰还有一个重要的特征:她们的弹药库布置都很合理,且舰上的水密隔舱也真的能起到水密作用,因为水密舱壁上没有任何形式的开孔。这些军舰,不会因为被1枚水雷击中,就在2分钟内沉入水中。

新式战列舰的航速将会达到21节,装甲巡洋舰的航速将会达到25.5节,驱逐舰的航速则会达到36节。潜艇我们会另行讨论,其特征会与之前的设计截然不同。

除了上述四类舰艇之外,我们就不需要其他类型的作战舰艇了。大型商船,是最好的侦察船。在退役海军军官的指挥下,加装了马克沁机枪、挂上英国海军军旗的小型商船,也可以胜任殖民地的镇压任务。如果外交部愿意为这些军舰出资,那就再好不过了。

如果有人觉得这种做法过于夸张的话,那么事实上,在无线电通讯技术出现之后,我们的确也没必要为了这些任务,在海外长期部署那么多军舰了。如果真的有需要的话,可以给该区域的海军司令部拍电报,英国军舰会快速赶去支援的。

在英国海军中,最降低士气、最浪费金钱、最低效无用的军舰,就是那一大堆又小又乱的、被称为“蜗牛级”和“乌龟级”的军舰了。这些军舰既跑不快,又不能打,但却因为殖民地的镇压任务需求,而不得不花大价钱维持在那里。任何类型的军舰,但凡是没有战斗价值的,都不应该保留在海军的现役军舰的名单上。

另外,在新的作战体系下,除了25.5节航速的装甲巡洋舰之外,其他类型的巡洋舰,都是毫无作用的。一艘新式的装甲巡洋舰,可以一艘接一艘地逐个消灭那些中等大小的巡洋舰。

我们只想要四种类型的舰艇:21节航速的战列舰、25.5节航速的装甲巡洋舰、36节航速的驱逐舰、14节水面航速的潜艇。

注释:可能还需要针对近岸区域的特殊舰艇。

海军战略决定军舰类型及设计,军舰设计决定战术,战术决定具体武备

军舰设计

在谈及军舰设计的重要问题时,我们首先要做到不要先入为主,不要认为现有的军舰都是合理的,都是必须要建造的。随后,我们应该从战略角度考虑这些军舰的价值,尤其是旧时代的那种同级军舰之间的对抗,如今是否还有价值。

战列舰

首先,我们先来谈一谈战列舰。旧时代的战列舰,其唯一的存在意义,就是只有战列舰才能击沉对方的战列舰。这就意味着,拥有着数量最大、质量最好的战列舰队的国家,可以派舰队去盯住敌方舰队,或者对敌方港口进行围堵。此后,运输船队只需要有少数几艘战列舰的护航,就能前往海外进行远征作战了。而通商船队,也可以得到战列舰或巡洋舰的保护,从而使得海上交通线得以维持畅通。在这些例子中,战列舰都能够保护其他军舰,免遭战列舰以外的其他军舰的伤害。因此可以说,海军实力就是取决于战列舰的。只有借助战列舰,才能夺取海权,并守住海权。战列舰之所以能统治大海,是因为只有战列舰才能击败战列舰。

在此情况下,战列舰就成为了海军实力与海上霸权的象征。不过,尽管各国依然在建造战列舰,但随着造船技术和子系统技术的不断进步,其他类型的军舰现在也能够击沉战列舰了。

有鉴于此,我们现在很有必要重新评估一下,战列舰到底还能不能用来掌控海权?现如今,造价低廉的鱼雷舰艇也能够击沉战列舰,并阻止战列舰保护其他军舰了。在此情况下,如果单纯为了对抗敌方的战列舰而建造战列舰,那就好比是培养不会抓老鼠的基尔肯尼猫一样。尽管这些战列舰和这些猫都很能打,但这并没有什么实际意义。

假设有两个国家,(A)拥有一支战列舰队,(B)没有战列舰队,但拥有具备高航速的装甲巡洋舰和大量的鱼雷舰艇。在这种情况下,(A)的战列舰队有什么用呢?这支舰队能对(B)造成什么伤害?在这种情况下,(B)是会想要获得少量的战列舰?还是会想要获得更多的装甲巡洋舰?(A)会不会愿意用一些战列舰,去换取一些装甲巡洋舰?在这个假设下,双方都不想要战列舰,由此能够推断出,战列舰并无太大的价值。

基于此,可以引出一个新问题:战列舰和装甲巡洋舰到底有什么区别?这两者的本质区别是,战列舰牺牲了航速,换取了更强的武备和防护。由于战列舰的航速不占优势,因此其他军舰才能追上战列舰,或逃脱战列舰的追赶。这就是战列舰与装甲巡洋舰的真正的区别。

不过,由于在目前的情况下,其他国家还未停止建造战列舰,因此根据我们的经验,现在还没有到完全放弃战列舰的时候。

装甲巡洋舰

接下来,我们再来谈一谈装甲巡洋舰。旧时代的巡防舰,其实就是巡洋舰。巡防舰的木质船壳,要比战列舰薄得多,因此其防护水准很差,无法参与战列线决战。然而,由于当时的火炮射程也很近,因此尽管巡防舰的防护很差,但依然能够对敌方的战列舰队进行抵近侦察,而不用担心自身的安危。事实上,除非敌方派出巡防舰来追逐我方的巡防舰,否则她完全可以毫发无损地绕敌方舰队转一圈,并记录下敌方舰队中的军舰数量。除了侦察职能之外,巡防舰还能执行通商破坏的任务。

现如今的装甲巡洋舰,在没有被敌方的装甲巡洋舰追逐的情况下,也能靠近敌方的战列舰队,并对其进行侦察。但由于现在的火炮射程变远了,而目视侦察距离却并不会比以前更远,因此现在的装甲巡洋舰是需要一定程度的装甲防护的。对于装甲巡洋舰来说,安全保障依然是来自于高航速的,而装甲防护则是为了便于其进行抵近侦察。

基于以上情况,我们可以发现,从前的风帆战列舰所能起到的作用,现如今的战列舰未必能做到;但从前的巡防舰所能起到的作用,现如今的装甲巡洋舰都能做到。

那么问题来了,那些缺乏装甲防护,或者航速不足的巡洋舰,会是什么情况呢?如果没有装甲防护,那么巡洋舰就无法进行抵近侦察了。如果连航速优势都没有,那么这种巡洋舰就缺乏安全保障了。换句话说,没有装甲防护、不具备高航速的巡洋舰,是完全没有任何价值的。

对于军舰来说,除非拥有最强的火力和防护,否则就必须要拥有高航速,不然就没有任何的战斗价值。对于从装甲巡洋舰到鱼雷舰艇之间的任何军舰来说,这条准则都是适用的。

雷击舰艇

对于这种舰艇类型来说,高航速是至关重要的,除此之外就不需要给出太多评论了。

由于这种军舰的存在,战列舰将无法再发挥出历史上的作用。受此影响,沿着固定航线航行的航速缓慢的船队,可能会遭到攻击;与海外基地之间的交通路线,将变得不再安全;而封锁行动的开展难度,也将变得更高。在此情况下,在海外地区开展军事行动,将会变得非常困难。

潜艇

这种舰艇类型,目前还未发展成熟,但假以时日,潜艇应能在日间交战环境下,对常规的雷击舰艇起到补充作用。

火炮配置

从战略角度分析完这些军舰的价值之后,我们再来看看,其火炮配置应如何满足战术上的需求。

战列舰的火炮配置

战列舰是如何作战的?主要是依靠其搭载的火炮。但由于航速较快的那支舰队,能选择自己所想要的交战距离,因此他们会享有炮术上的优势。而远距离上的炮击精度,则完全取决于日常训练的水准。由于英国舰队有充足的机会和条件去进行训练,因此能在非常远、非常困难的距离上取得炮术优势。

在可以预见的未来,我们的战列舰都会与敌方的战列舰进行交战,因此她们既需要具备航速优势,从而能选择合适的交战距离,同时也应具备充足的防护,以便在中等距离上也能抵挡敌方的炮火。这就意味着,留给火炮的重量是有限的,因此需要有效利用这些重量,从而使军舰得以在预想的交战距离上,发挥出最强大的火力。

那么问题来了,如何在远距离上,取得最大的破坏效果呢?对应的影响因素,主要有以下几方面:

(1)取得命中,这本身取决于:(a)火炮具备低伸的弹道,(b)有效的火控手段

(2)提高单发伤害,这本身取决于:(a)炮弹在对应距离上的剩余动能,(b)炮弹的装药量

(3)射速,这本身取决于:(a)火炮的装填速度,(b)军舰搭载的火炮数量

以上这些因素中,1a、2a、2b是大口径火炮的优势领域,而3a、3b则是口径较小的火炮的优势领域。但尽管后者的搭载量更大、装填速度也更快,但其实际射速却会受到1b的限制。由于大口径火炮的单发威力更大,且在远距离上,口径较小的火炮也无法完全发挥出优势,因此大口径火炮显然要更占优势。

接下来,我们有必要讨论统一口径火炮和多种口径火炮混搭的话题。采用统一的火炮口径,意味着军舰配备的火炮及炮座型号变得更为简单,相应的弹药储备和火炮零部件储备也都更为简单,因此其优势是不言而喻的。除了主炮之外,我们只需要配备用于对抗鱼雷舰艇的小口径速射炮就可以了。另外,火炮的布局,也是很重要的话题。在大口径火炮正在射击的情况下,这些小口径火炮不应受到前者的炮口暴风的影响。如果前者会干扰到后者的话,那么敌方可能就会在双方舰队正在决战之时,派出鱼雷舰艇对我方进行雷击。

综上所述,我们在主炮口径选择上拥有三种选项:

(1)12英寸与9.2英寸混搭

(2)全10英寸或全19.2英寸

(3)全12英寸

这些选项中,全12英寸无疑是最适合新式战列舰的火炮选择。

装甲巡洋舰的火炮配置

速度是装甲巡洋舰最关键的指标,其余指标都是次要性的。在具备足够的航速后,剩余的富余吨位才能用于提高火力与防护。装甲的作用是确保巡洋舰能接近敌方舰队进行侦察,那么火炮该如何选择呢?12英寸?10英寸?还是9.2英寸?这个问题,自然取决于装甲巡洋舰通常所需面对的敌人——即同类军舰。在面对敌方的装甲巡洋舰时,9.2英寸的威力是足够的,10英寸的威力优势并不足以抵消其在重量上付出的代价,而12英寸的口径则过大了。

雷击舰艇的火炮配置

对于雷击舰艇来说,最重要的指标是高航速。因此这种舰艇的吨位,将主要用于增加舰体长度,从而为动力设备提供充足的空间。至于火炮,在能够凭借单发炮弹击沉或打瘫驱逐舰的前提下,火炮口径应越小越好。

结论:在费舍尔看来,战列舰的战斗价值,已经不如风帆时代那么高了,但他尚无法说服其他海军高层停止建造战列舰。另一方面,装甲巡洋舰和鱼雷舰艇,则备受费舍尔的重视。至于那些为了殖民地任务而存在的老旧的舰艇,则属于费舍尔所说的没有战斗价值的军舰,应该被出售拆解,从而为新式军舰提供建造资金。基于此,费舍尔大幅精简了海军所需建造的军舰类型。

三、设计委员会

在提出改革方案后,费舍尔又向海军大臣建议,设立一个专门的设计委员会(Committee on Designs),来具体研究新式军舰的设计问题。

在撰写海军的必需品时,费舍尔考虑过配备10英寸火炮的战列舰,同时认为装甲巡洋舰应该配备9.2英寸火炮。但至设计委员会的阶段,这两种军舰的火炮口径选择,都是12英寸。根据Norman Friedman(The British Battleship 1906-1946, P.63)和D. K. Brown(The Grand Fleet: Warship Design and Development 1906-1922, P.55)的说法:

By 1904, Fisher was advocating a battleship armed with sixteen 10in guns. Later in the year his associate and friend Captain Bacon convinced him that 12in guns now fired so rapidly that they could be substituted...By the time Fisher wrote the first volume of ‘Naval Necessities’ in October 1904, he was thinking of an ‘all-big-gun’ armoured cruiser with sixteen 9.2in, still with a 6in belt. Shortly afterwards he was persuaded that the arguments which led to an all-12in armament in the Dreadnought also applied to the armoured cruiser and the design of Invincible was changed to eight 12in guns, but retaining the 6in belt. The reasons for this decision are not recorded.

1904年时,费舍尔提议要建造一种配备有16门10英寸火炮的战列舰,至1905年时,在他的同僚及友人,雷金纳德·培根上校的影响下,费舍尔开始相信,12英寸火炮如今也拥有足够高的射速了,因此不需要使用10英寸火炮了。另外,在1904年时,费舍尔所设想的装甲巡洋舰,会配备16门9.2英寸火炮,装甲带厚度则为6英寸。后来,他转而认为,装甲巡洋舰也应该像战列舰那样,配备12英寸火炮,但在火炮口径提升的同时,装甲厚度却仍然停留在了6英寸的水准上。然而,这个决策背后的原因,并无相关纪录可循。

设计委员会的报告

以下内容,节选翻译自设计委员会所提交的报告,内容有删减。

舰种规划

I. 战列舰:21节航速、配备尽可能多的12英寸主炮、除主炮和反雷击火炮之外不配备其他火炮、适当的装甲防护、舰体尺寸应结合现有的船厂设施的情况。

II. 装甲巡洋舰:25节航速、在不影响航速的情况下配备尽可能多的12英寸主炮、除主炮和反雷击火炮之外不配备其他火炮、装甲防护与米诺陶级相当、舰体尺寸应结合现有的船厂设施的情况。

III. 雷击舰艇:第一种是排水量约600吨,能在战时载荷及正常的天气环境下,达到33节航速的远洋驱逐舰;第二种是排水量不超过250吨,能达到26节航速的近岸驱逐舰;第三种是能在战时载荷及正常的天气环境下,达到36节航速的实验性质的大型驱逐舰(这三种军舰,分别发展成了部族级、蟋蟀级、以及敏捷号,详见第四章 - 英德造舰竞赛)。

战列舰

战列舰设计的关键指标是火炮和航速,外加适当的防护。无论是理论观点还是实战经验,其结论都很明确——战列舰的火炮口径应统一,且全都应该是最大口径的火炮。而高于敌舰的航速,则能迫使他们与我们交战。

战列舰的设计,体现的是集中布置火炮的理念。海军部委员会已经决定,要为其配备12英寸火炮,并要求最大航速应能达到21节。除了12英寸火炮之外,反雷击火炮当然还是需要配备的,但只需要配备小口径的速射炮就够了。这种军舰的核心特征,是将大量火炮集中到一艘舰体上。此举能缩短战列线的长度,并且还能将绝对优势的火力集中于敌方编队中的某一个部分,从而大大提高我方战列线的威力。

装甲巡洋舰

装甲巡洋舰设计的关键指标是速度,搭配以适当的火力和防护。装甲巡洋舰的设计,体现的是高速火力平台的理念。

这种新式装甲巡洋舰,将会把所有其他类型的巡洋舰全部淘汰。凭借着25节的最大航速与12英寸的火炮,排除我们设想中的新式战列舰和新式驱逐舰,其余所有的水面舰艇,都会被这种装甲巡洋舰轻易消灭——无法对抗新式战列舰,是因为后者具有更强的武备和防护;无法对抗新式驱逐舰,是因为后者的航速远高于巡洋舰。

除了消灭巡洋舰之外,这种新式装甲巡洋舰还有一个任务,那就是对逃跑中的敌方战列舰队展开追击,并用12英寸火炮对其造成杀伤,迫使其陷入绝境。

设计委员会对各个设计方案的研究

以下内容,是设计委员会对各个战列舰和装甲巡洋舰设计方案所作出的研究。

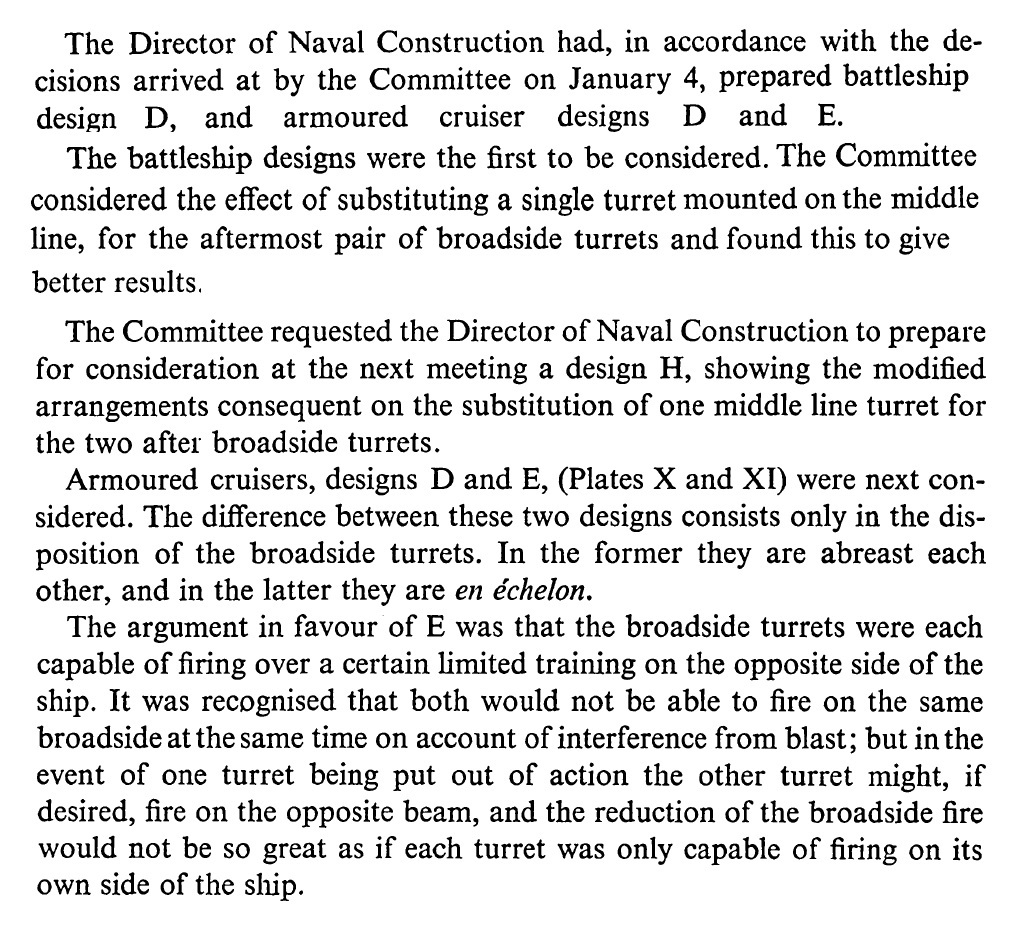

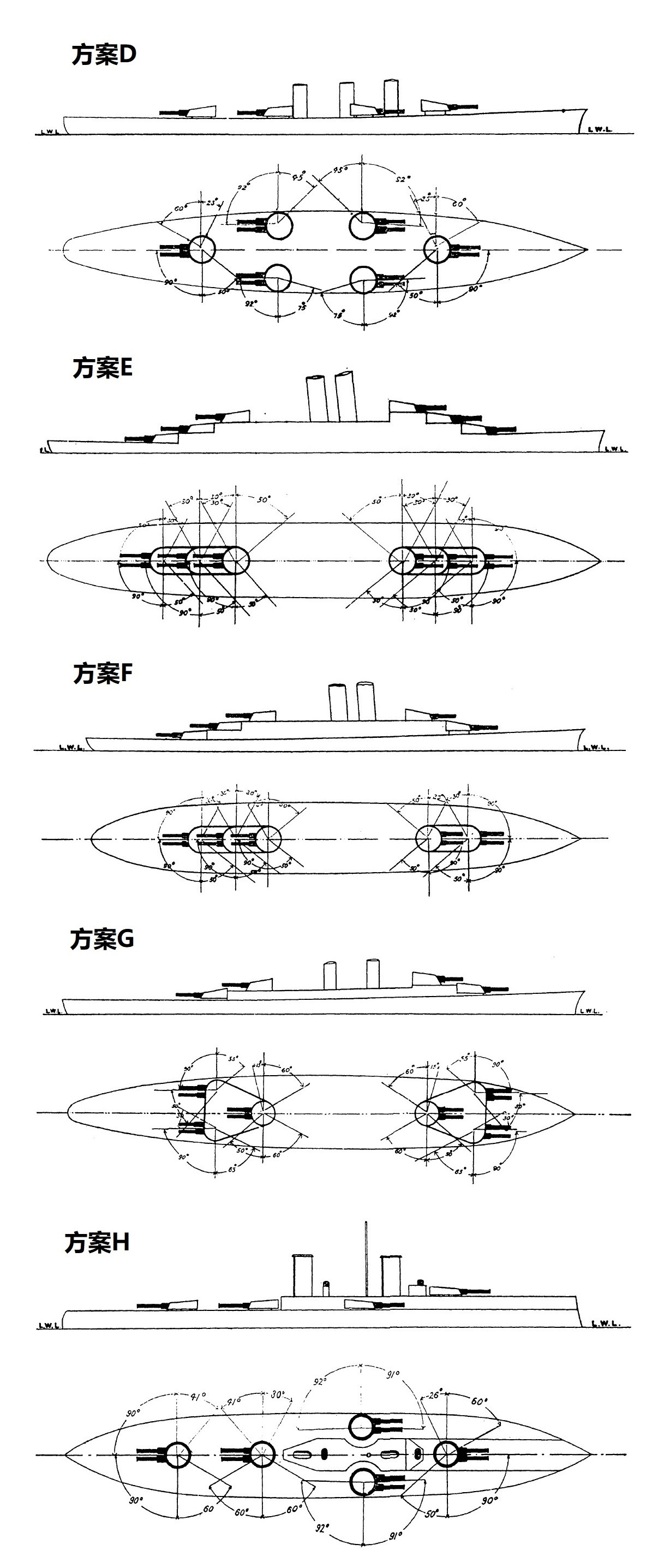

各个战列舰设计方案的炮塔布局

各方案的排水量如下:方案D 19,000吨,方案E 21,000吨,方案F 19,000吨,方案G 21,000吨,方案H 17,850吨。

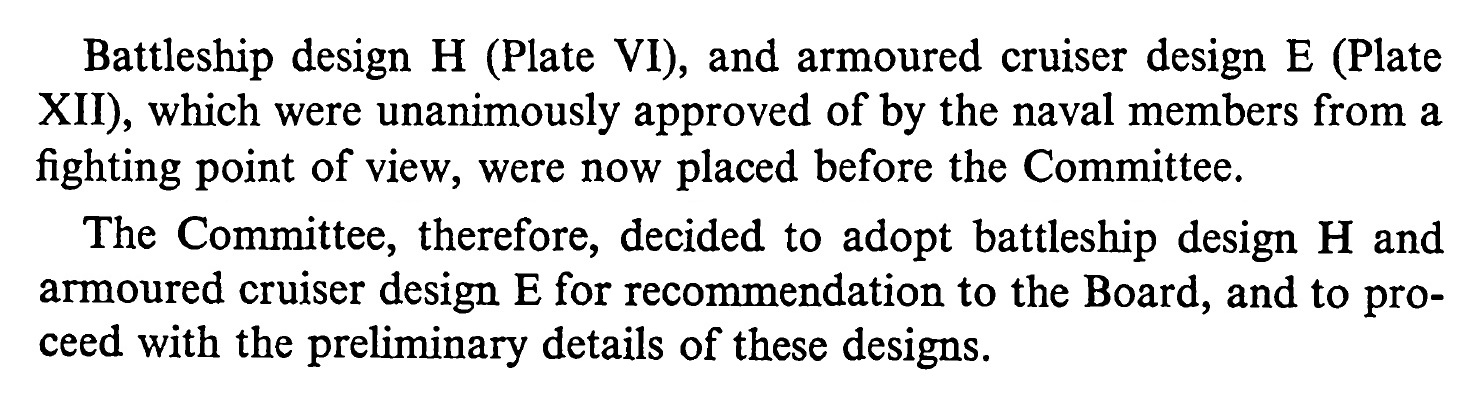

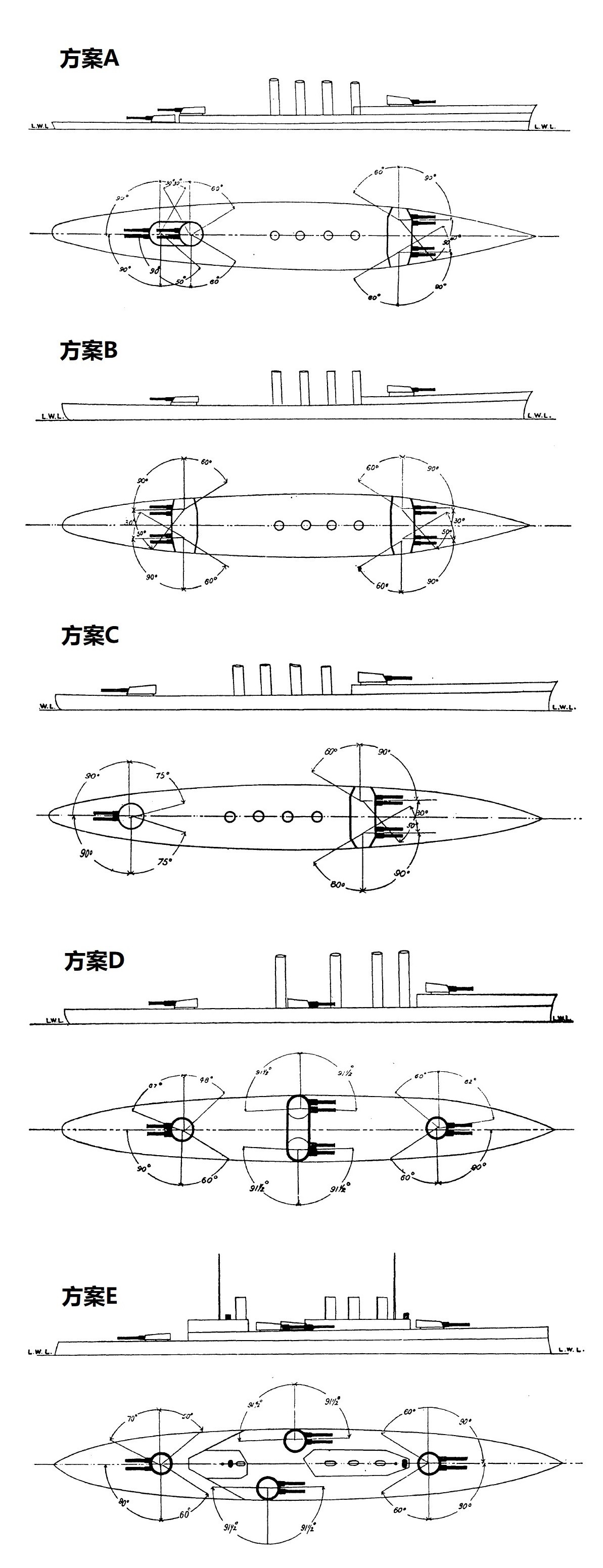

各个装甲巡洋舰设计方案的炮塔布局

各方案的排水量如下:方案A 17,000吨,方案B 17,200吨,方案C 15,600吨,方案D 16,950吨,方案E 16,950吨。

战列舰方案E和方案F:

这两个方案,主要是根据海峡舰队司令亚瑟·威尔逊(Arthur Wilson)的建议而拟定的。他指出,理论和实践均能够证明,舰队作战最后都会发展为舷侧战斗,因此战列舰设计的最优解,是所有火炮均能向左右两舷射击的设计。除此之外,他还提出了一个论点:速度优势是非常必要的,我们可以通过速度优势来迫使敌人进行决战,同时也能利用速度优势抢占有利位置,并将火力集中于敌方舰队中的特定部分。

我们已经确立了战列舰设计的基本观念,即战列舰应搭载口径尽可能大、且数量尽可能多的火炮。接下来需要考虑的问题是,各门12英寸火炮互相之间产生的干扰问题。对此,本委员会发现,12英寸火炮的炮口暴风,在这个问题上会造成很大的影响。对于方案E和方案F,在追击或被追击的作战环境下,受到背负位置的炮塔的炮口暴风的干扰,其舰艏与舰艉两端的位置最低的那两座炮塔,是基本无法使用的。我们认为,只有在正对着舷侧射击,或向其左右各30度范围内射击时,炮口暴风才不会干扰到所有的炮塔。在此范围以外时,舰艏和舰艉均只有1座炮塔能使用。因此,在向正前或正后方向射击时,方案E与方案F的布局并不会比现有的战列舰(舰艏与舰艉各一座主炮塔)更优秀,且即便在向舷侧射击时,这两种布局的射击角度也十分受限。

除此之外,这两个方案还存在另一个严重的问题:由于火炮集中布置在舰艏与舰艉两端,因此这些炮塔与炮座构成了一组非常显眼的目标,很容易被敌方炮火击中。在远距离上,尽管炮塔和炮座不会被击穿,但如果炮弹在瞄准镜罩附近爆炸时,很可能会对瞄准镜及炮手造成伤害,甚至可能会对火炮本身造成伤害。

装甲巡洋舰方案A:

这个方案总共搭载了8门12英寸火炮,之所以采用这种布局,主要是基于两点需求:第一,在追击作战时,希望能有4门火炮可向正前方开火;第二,在参与战列线决战时,希望能有6门火炮能向舷侧射击。在研究过程中,本委员会发现,我们基于炮口暴风问题而对战列舰方案E、方案F所提出的反对意见,同样也适用于装甲巡洋舰方案A。另外,该方案的舰艉炮塔群,同样存在目标很大,容易被击中的问题。由于以上原因,本委员会不推荐上述任何一种布局。

战列舰方案G、装甲巡洋舰方案B和方案C:

我们发现,之前三个方案中所存在的问题,在这三个方案中同样存在。由于炮口暴风的影响,这些方案中仍然存在火力发挥受到火炮指向角度限制的问题。并且,在向舷侧射击时,这三个方案所提供的火力还要弱于先前的三个方案。另外,对于装甲巡洋舰的舰艏炮塔的布局问题,本委员会完全认同正前方火力对装甲巡洋舰很重要的观点,但无法认同将两座12英寸炮塔并排布置于舰艏位置的布局。我们之所以反对这种布局,主要是出于炮口暴风及航海特性方面的考量。有鉴于此,我们不会再考虑以上这些方案。

战列舰方案D、装甲巡洋舰方案D和方案E:

从火炮布局的角度看,这些方案都是可以接受的。这几个方案,各炮塔之间都很少会互相干扰。另外,由于各炮塔之间距离较远,且每个炮塔本身的体积也比较小,因此更不容易被命中。另外,这几个设计的舷侧火力发挥也比较强,其中,战列舰方案D能发挥8门火炮的火力,而装甲巡洋舰方案D能发挥6门火炮的火力。至于装甲巡洋舰E,由于其舯部的两座炮塔是斜向布置的,能在约30度范围内,向另一舷射击,因此在部分情况下,能发挥8门火炮的火力。但考虑到炮口暴风带来的影响,两座舯部炮塔同时向一侧射击的可能性是很低的,其真正的意义在于,如果有一座炮塔受损,那么另一座炮塔可以向该侧射击,从而在一定程度上代替那座炮塔。而从追击战的角度看,战列舰方案和装甲巡洋舰方案的表现都是类似的,其位于舷侧的炮塔,都能向前方或后方开火。

与先前研究的那些战列舰方案相比,方案D有一个很大的优点:在火炮搭载数量相同的情况下,其吨位降低了2,000吨左右。

基于以上情况,本委员会要求造舰局长完善战列舰方案D和装甲巡洋舰方案D和方案E的细节,并在后者完善设计之后,再度对其进行了研究。

对于战列舰方案D,本委员会认为,如果将靠后的那一对舷侧布置的炮塔,改为一座沿中线布置的炮塔,结果会更为理想。因此,本委员会要求造舰局长,根据前述的炮塔调整方案,用一座中线炮塔取代两座舷侧炮塔,从而形成方案H。

对于装甲巡洋舰方案D和方案E,这两个方案的唯一区别,就是舷侧炮塔布置方式不同:前者是并排布置的,后者是斜向布置的。方案E的优点在于,在特定角度下,其两座炮塔能同时向同一舷侧射击。即便考虑到炮口暴风干扰,导致两座炮塔无法同时开火的因素,至少在其中一座炮塔受损时,另一座能继续发挥火力,因此不至于导致全舰火力输出下降。

最终建议:

综上所述,基于战斗角度的观点,设计委员会中的职业军官成员,一致赞成选择战列舰方案H和装甲巡洋舰方案E。因此,设计委员会决定,向海军部委员会推荐战列舰方案H和装甲巡洋舰方案E,并建议开始这些军舰的初步设计。

设计委员会对炮塔布局的探讨

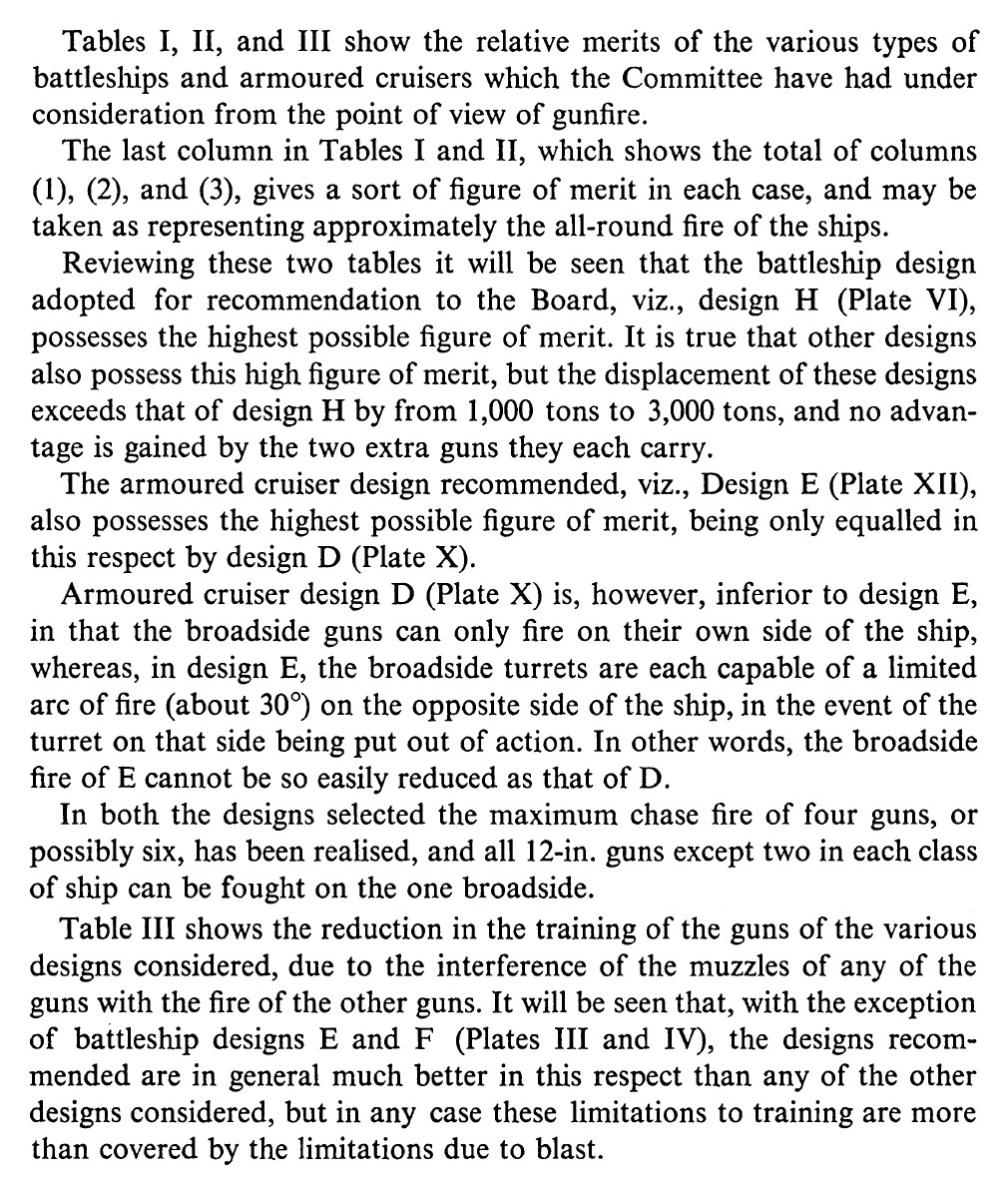

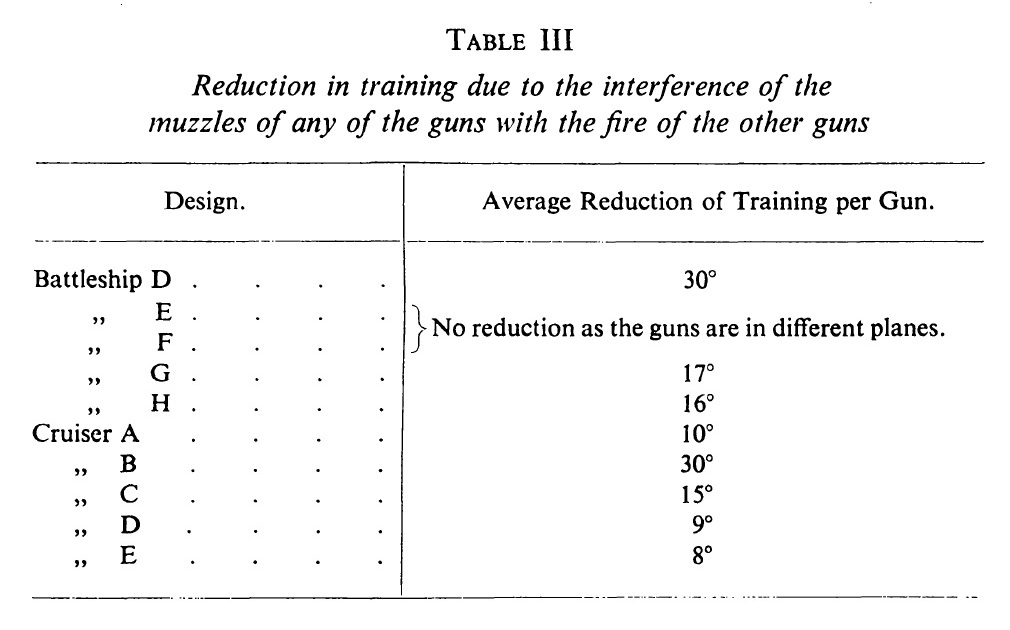

表I - 战列舰设计方案在不同射击方向上的可用火炮数量

| 设计方案 | 12英寸火炮数量(门) | 舷侧方向火力(门) | 斜前或斜后方向火力(门) | 正前或正后方向火力(门) | 前三列合计(门) | | D | 12 | 8 | 6 | 4 | 18 | | E | 12 | 12 | 4 | 2 | 18 | | F | 10 | 10 | 4 | 2 | 16 | | G | 12 | 8 | 6 | 4 | 18 | | H | 10 | 8 | 6 | 4 | 18 |

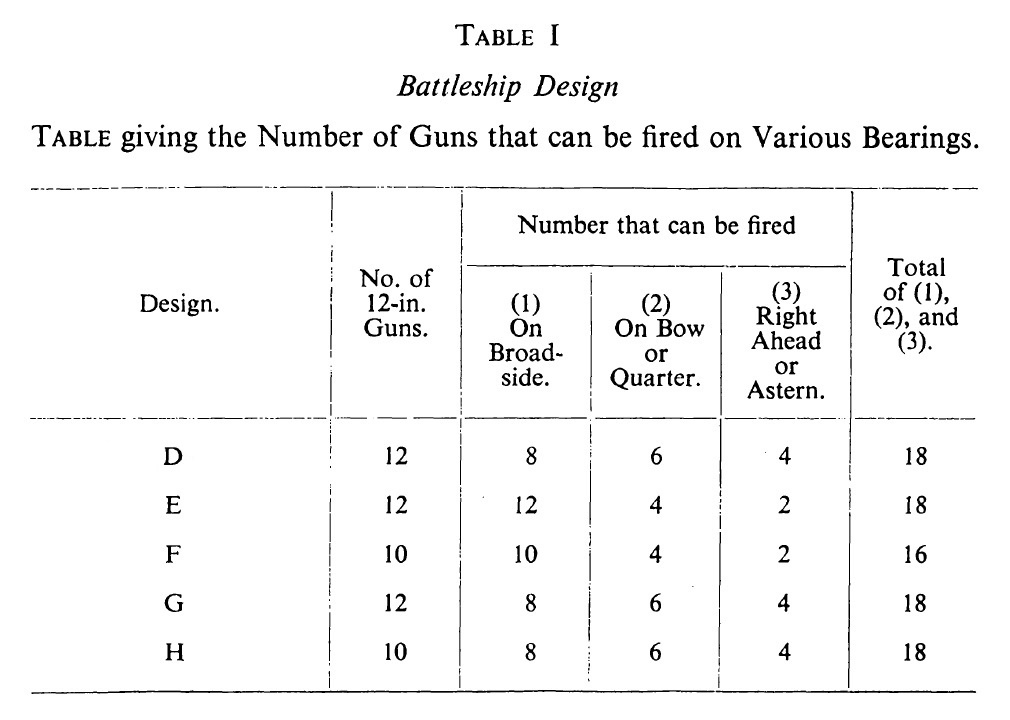

表II - 装甲巡洋舰设计方案在不同射击方向上的可用火炮数量

| 设计方案 | 12英寸火炮数量(门) | 舷侧方向火力(门) | 斜前或斜后方向火力(门) | 正前或正后方向火力(门) | 前三列合计(门) | | A | 8 | 6 | 4 | 4/2 | 13 | | B | 8 | 4 | 4 | 4 | 12 | | C | 6 | 4 | 4 | 4/2 | 11 | | D | 8 | 6 | 6 | 4 | 16 | | E | 8 | 6 | 6 | 4 | 16 |

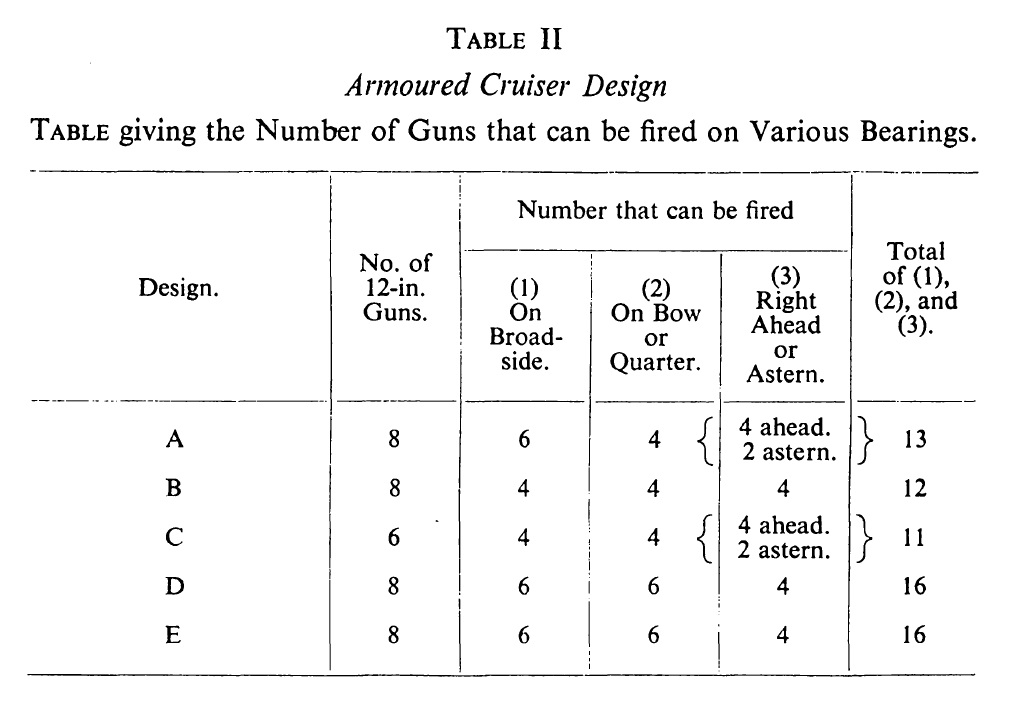

表III - 不同炮塔的炮口指向互相干扰导致的射界减少问题(平均值)

| 设计方案 | 战列舰 | 装甲巡洋舰 | | D | E | F | G | H | A | B | C | D | E | | 射界减少角度(平均值) | 30° | - | - | 17° | 16° | 10° | 30° | 15° | 9° | 8° |

通过表I、表II、表III,我们可以从火力发挥的角度,对本委员会目前正在研究的战列舰及装甲巡洋舰的设计案进行比较。

表I和表II中的最后一列,给出了舷侧方向、斜前或斜后方向、以及正前或正后方向上的可用火炮数量的合计值。从某种角度上说,这组数值可以反映出各个设计案的全向火力发挥能力。

通过这两张表,我们可以看出,对于战列舰,我们向海军部委员会推荐的方案H,具备最高的全向火力数值。其他的几个方案,尽管有些也具备最高的全向火力数值,但与方案H相比,那些方案的吨位多出1,000到3,000吨,且还多搭载了2门火炮。而对于装甲巡洋舰,我们向海军部委员会的方案E,同样具备最高的全向火力数值,仅有方案D的数值与之相同。但由于方案D的舷侧炮塔仅能向单侧开火,而方案E的舷侧炮塔,如果某一侧的炮塔无法使用时,另一侧的炮塔能在有限的角度范围(大约30度)内向该侧开火,即方案E的舷侧火力具有更强的生存力,因此方案D是逊色于方案E的。

我们所选中的这两个方案,均能在正前或正后方向上发挥4门火炮的火力、甚至有望发挥6门火炮的火力。且在舷侧方向上,这两个方案都只有2门火炮无法发挥火力。

表III中,给出了不同炮塔的炮口指向互相干扰导致的射界减少的数值。可以看到,在这方面,战列舰的方案E与方案F,要优于我们推荐的方案H,但其余几个方案则显著逊于方案H。需要说明的是,这里所给出的射界减少的数值,并不是指因炮口暴风导致的射界减少的数值。

用蒸汽轮机取代往复式蒸汽机

除了采用全重炮布局之外,用蒸汽轮机取代往复式蒸汽机,则是这些军舰的另一项革命性的改变。根据R. A. Burt(British Battleships of World War One, P.31 & P.49)和D. K. Brown(Warrior to Dreadnought: Warship Design and Development 1860-1905, P.190)的说法:

The first four designs all had reciprocating engines, turbines appearing in designs after this, with comparisons of both turbines and reciprocating machinery in the same basic layouts...Durston, the E-in-C, pressed strongly for the use of turbines which would give a direct saving of 300 tons in weight and, with consequential reductions elsewhere, an overall saving of about 1000 tons...In January and February 1905, comparative trials were carried out between the Gem-class cruisers Amethyst (turbines) and Sapphire (reciprocating), and the River-class destroyers Eden (turbines) and Waveney (reciprocating). Throughout the trials it was seen that the most satisfactory results came from the ships with turbine propulsion...The completed vessels were all fitted with Parsons direct drive turbines.

这些新式军舰设计的早期方案(战列舰方案D、E、F、G,装甲巡洋舰方案A、B、C、D),都是配备往复式蒸汽机的。在后期的方案中,则在同样的布局下,对蒸汽轮机和往复式蒸汽机进行了对比。当时的轮机总监,德斯顿轮机少将(Albert John Durston),强烈建议用蒸汽轮机取代往复式蒸汽机,因为前者的重量要比后者轻300吨(对于无畏号而言),加上其他方面的重量差异,总共可达1000吨左右。在1905年1月至2月间,英国海军就宝石级巡洋舰的紫水晶号(配备蒸汽轮机)和蓝宝石号(配备往复式蒸汽机)以及河流级驱逐舰的伊甸号(配备蒸汽轮机)和韦弗尼号(配备往复式蒸汽机)进行了对比测试。在测试过程中,配备蒸汽轮机的军舰,整体表现非常优秀。实际建造的无畏号战列舰和无敌级装甲巡洋舰,都配备了帕森斯式直接驱动蒸汽轮机。

结论:在费舍尔撰写完“海军的必需品”,至设计委员会成立之间的那段时间,他的观点显然又发生了变化,于是装甲巡洋舰的火炮方案,从9.2英寸升级成了12英寸。除了这个差异之外,其他关键指标,基本都延续了“海军的必需品”中的设想。设计委员会所做的,就是在给定的关键指标的基础上,评估造舰局所给出的不同设计方案,并甄选出他们认为最优秀的方案,即战列舰方案H和装甲巡洋舰方案E。与此同时,这些设计的动力系统,也从原先的往复式蒸汽机,变更为蒸汽轮机。在此基础上,这两个方案被发展成了无畏号战列舰和无敌级装甲巡洋舰。以上所介绍的内容,就是费舍尔的无畏舰革命的来龙去脉了。

四、为全重炮设计正名

无畏号和无敌级这两型革命性的军舰,既赢得了许多赞美,同时也收到了不少批评。尤其是对于其全重炮设计,出现了许多批评的声音。

针对火炮问题的批评声音,当时担任第三海务大臣的亨利·杰克逊少将(Henry Jackson,日德兰海战时的第一海务大臣)和当时担任军械局长的约翰·杰里科上校(John Jellicoe,日德兰海战时的大舰队总司令),分别撰文予以了回应。

第三海务大臣及军械局长针对火炮问题所撰写的文章

以下内容,节选自亨利·杰克逊少将和约翰·杰里科上校所撰写的文章,内容有删减。

亨利·杰克逊少将对火炮问题的回应

综述:

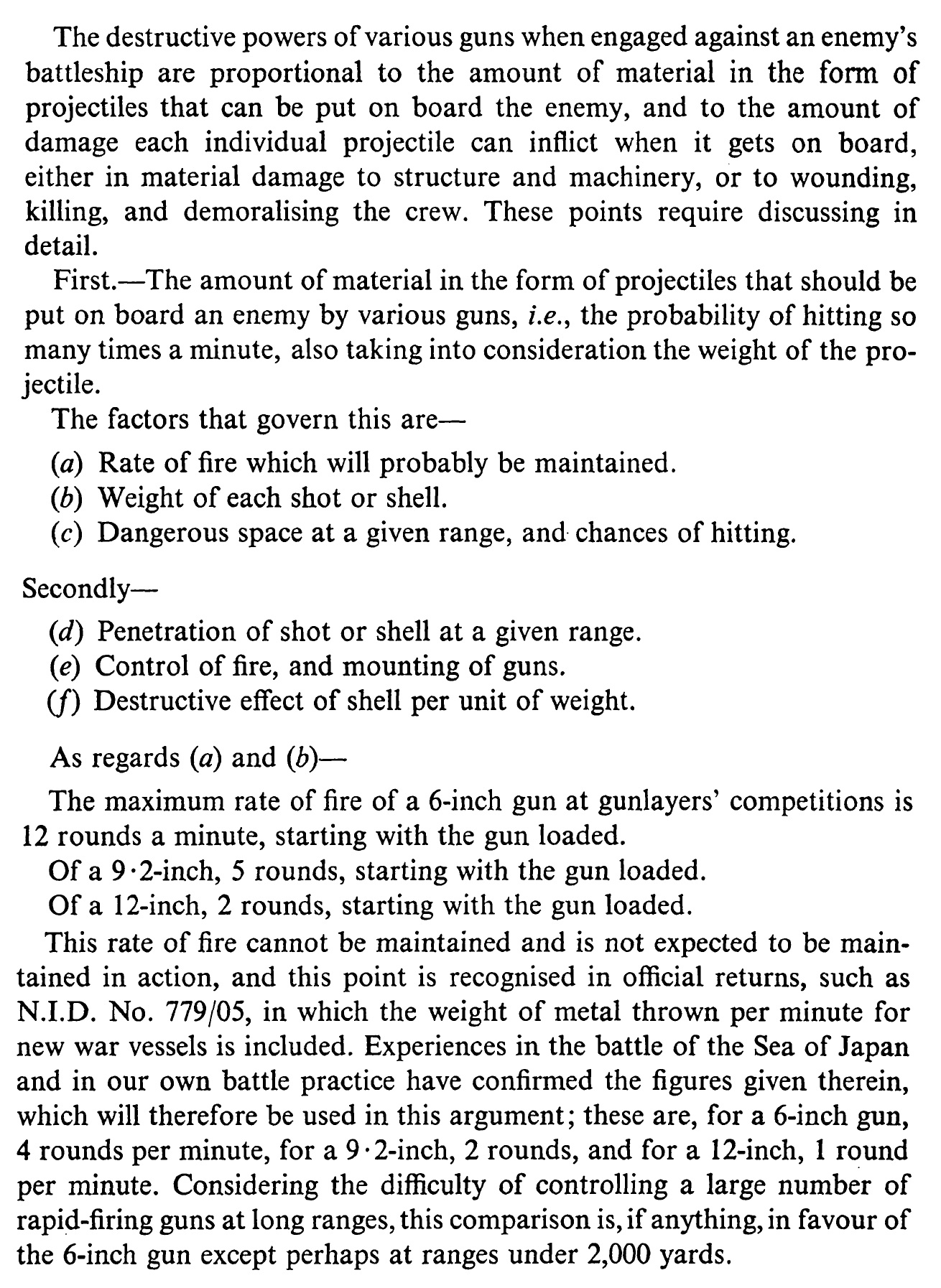

使用火炮对付敌方战列舰时,其所能造成的伤害,是与以下两个因素有关的:其一,是有多少炮弹能击中敌舰,其二,是这些炮弹能造成多大的伤害(既包括对舰体结构或动力系统造成损伤,也包括造成人员伤亡或士气打击)。

如果将这个话题具体展开,那么我们需要讨论的是:(a)火炮的持续射速,(b)每发炮弹的重量,(c)炮弹在对应射程上的危险界及命中率,(d)炮弹在对应射程上的穿透力,(e)火炮的搭载数量及火控水平,(f)单位重量的炮弹所能造成的伤害大小。

射速:

6英寸、9.2英寸、12英寸火炮的射速分别如下:

| 火炮类型 | 6英寸火炮 | 9.2英寸火炮 | 12英寸火炮 | | 炮术竞赛环境下的射速 | 12发/分 | 5发/分 | 2发/分 | | 实战环境下的射速 | 4发/分 | 2发/分 | 1发/分 |

上表中的两组数据中,炮术竞赛时的射速数据,是无法持续保持下去的,也不可能在实战环境中实现。实战环境下的射速数据,则是基于战斗炮术训练时的数据,以及日俄战争中的实战经验的。在下文中,我们会基于这组数据展开分析。在实战环境下,除非交战距离小于2,000码,否则6英寸火炮的射速优势是很难发挥出来的,因为在远距离上,高射速会增加火控的难度。

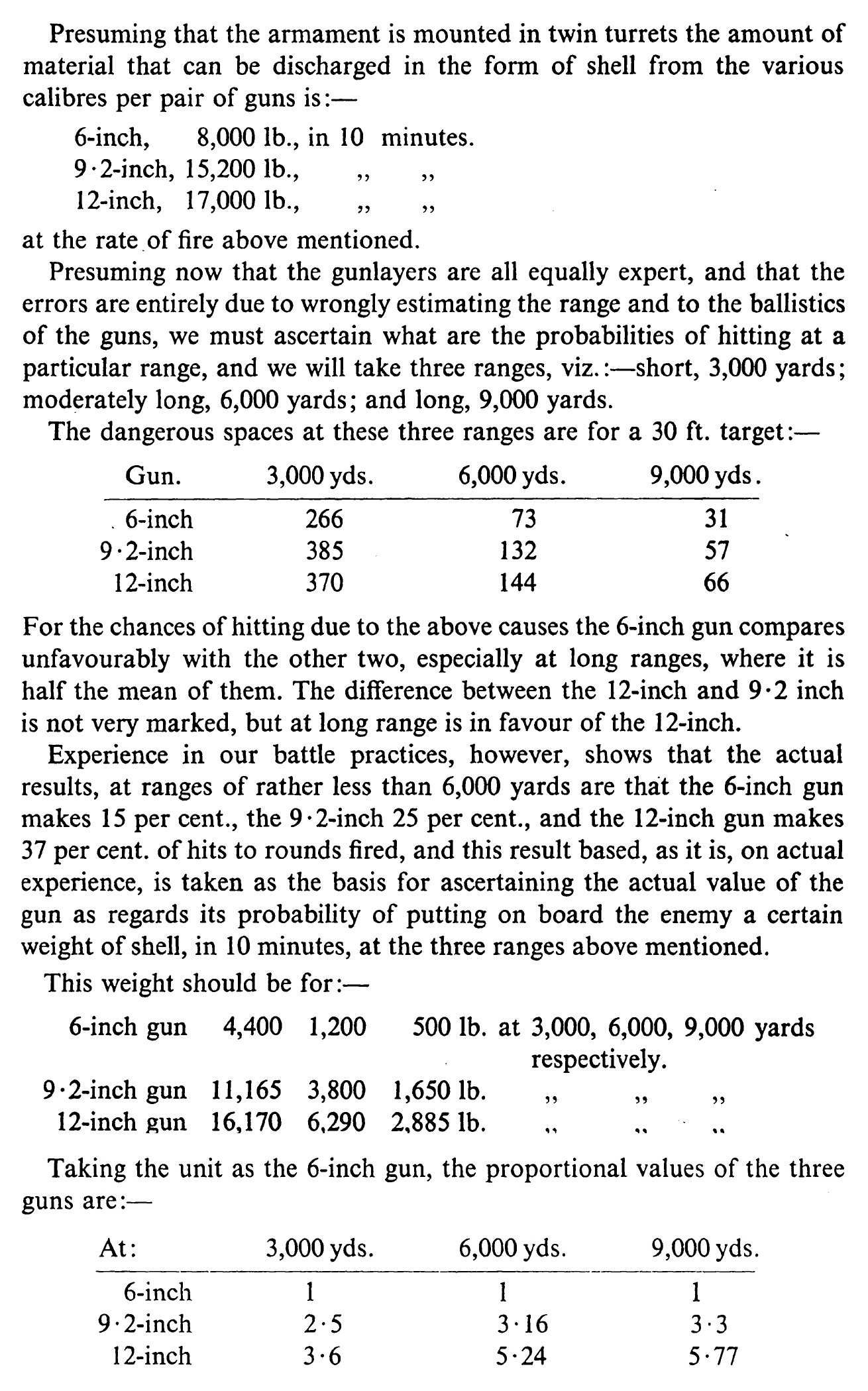

投射量:

假设这些火炮都是安装在双联装炮塔上的,那么在上述的射速数据下,其10分钟投射量分别如下:

| 火炮类型 | 6英寸火炮(双联装炮塔) | 9.2英寸火炮(双联装炮塔) | 12英寸火炮(双联装炮塔) | | 10分钟投射量 | 8,000磅 | 15,200磅 | 17,000磅 |

危险界:

这些火炮在3,000码、6,000码、9,000码下,面对30英尺高的目标时的危险界分别如下:

| 火炮类型/危险界 | 6英寸火炮 | 9.2英寸火炮 | 12英寸火炮 | | 3,000码 | 266码 | 385码 | 370码 | | 6,000码 | 73码 | 132码 | 144码 | | 9,000码 | 31码 | 57码 | 66码 |

可以看到,6英寸火炮的危险界是不如9.2英寸及12英寸火炮的,尤其是在远距离上,前者只有后两者的一半左右。9.2英寸火炮和12英寸火炮的差距则不太明显,但在远距离上,依然是12英寸火炮占优势。

如果我们假设,这些火炮的瞄准手都拥有高水准,且炮术上的误差纯粹是由于距离估计错误和火炮弹道误差导致的,那么6英寸火炮在危险界上的差距,显然是不利于其提高命中率的。

命中率:

根据我们在战斗炮术训练中取得的成绩,在不到6,000码的距离上,这三类火炮取得的命中率分别如下:

| 火炮类型 | 6英寸火炮 | 9.2英寸火炮 | 12英寸火炮 | | 战斗炮术训练中取得的命中率 | 15% | 25% | 37% |

由于这些数据是基于实际经验的,因此在下文中,我们会参考这组数据展开分析。

命中敌舰的弹药重量:

基于上述的数据,在10分钟时间内,这些火炮能打出的命中弹的总重量分别如下:

| 火炮类型/命中量 | 6英寸火炮(双联装炮塔) | 9.2英寸火炮(双联装炮塔) | 12英寸火炮(双联装炮塔) | | 3,000码 | 4,400磅 | 11,165磅 | 16,170磅 | | 6,000码 | 1,200磅 | 3,800磅 | 6,290磅 | | 9,000码 | 500磅 | 1,650磅 | 2,885磅 |

如果以6英寸火炮的命中量作为基准的话,那么其余两种口径火炮的相对命中量分别如下:

| 火炮类型/相对命中量 | 6英寸火炮(双联装炮塔) | 9.2英寸火炮(双联装炮塔) | 12英寸火炮(双联装炮塔) | | 3,000码 | 1 | 2.5 | 3.6 | | 6,000码 | 1 | 3.16 | 5.24 | | 9,000码 | 1 | 3.3 | 5.77 |

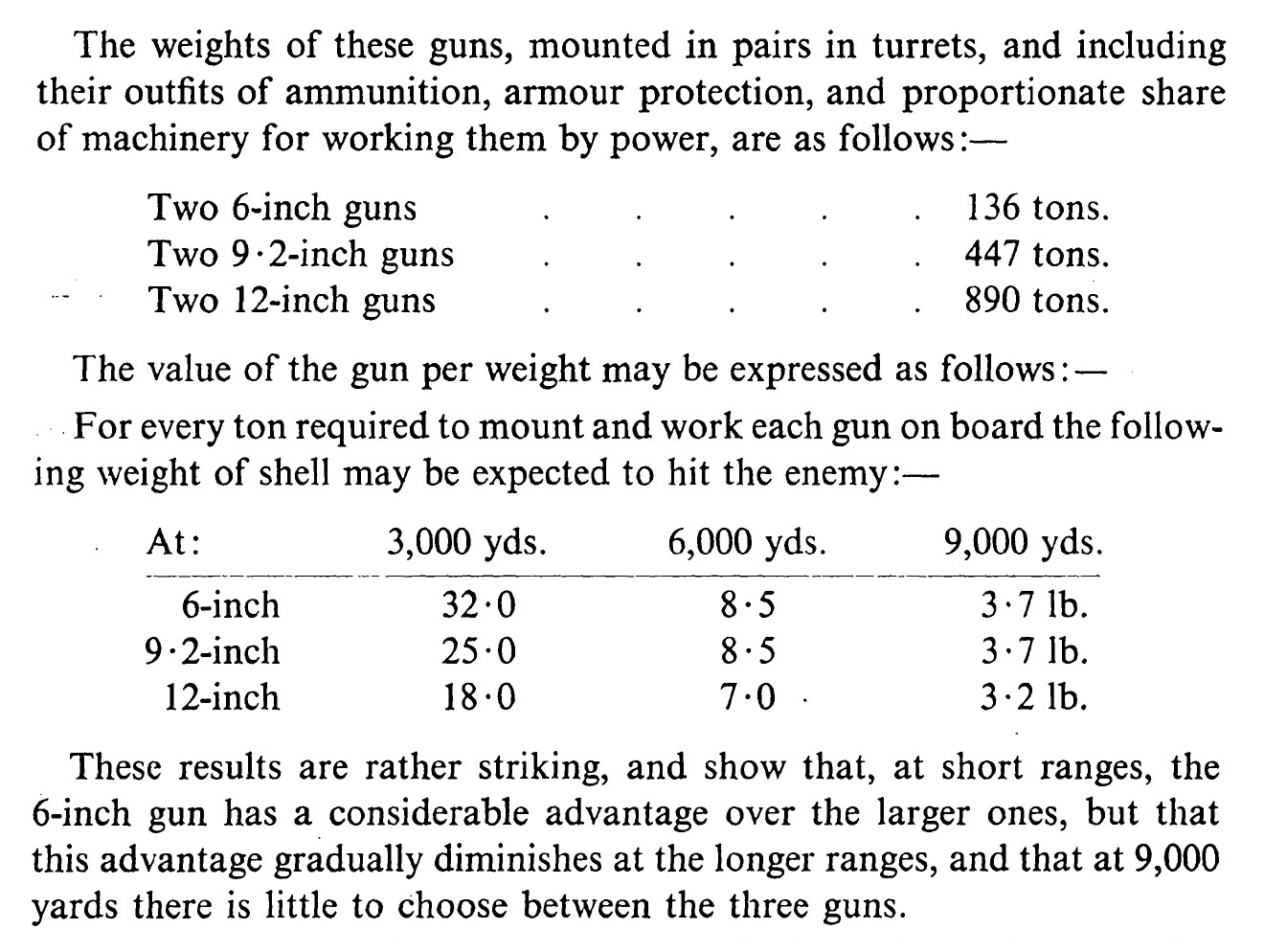

炮塔重量:

这些双联装火炮的炮塔重量(包括装甲、弹药、机械)分别如下:

| 火炮类型 | 6英寸火炮(双联装炮塔) | 9.2英寸火炮(双联装炮塔) | 12英寸火炮(双联装炮塔) | | 炮塔重量 | 136吨 | 447吨 | 890吨 |

单位炮塔重量的命中量:

结合以上数据,这些火炮的单位炮塔重量下的命中量分别如下:

| 火炮类型/单位炮塔重量的命中量 | 6英寸火炮(双联装炮塔) | 9.2英寸火炮(双联装炮塔) | 12英寸火炮(双联装炮塔) | | 3,000码 | 32磅 | 25磅 | 18磅 | | 6,000码 | 8.5磅 | 8.5磅 | 7磅 | | 9,000码 | 3.7磅 | 3.7磅 | 3.2磅 |

这种数据是颇为让人震惊的,在近距离上,6英寸火炮的单位炮塔重量的命中量,显然要比其他两种火炮高得多。但随着距离增长,这种优势会显著下滑,至9,000码时,三种火炮就基本没有差别了。

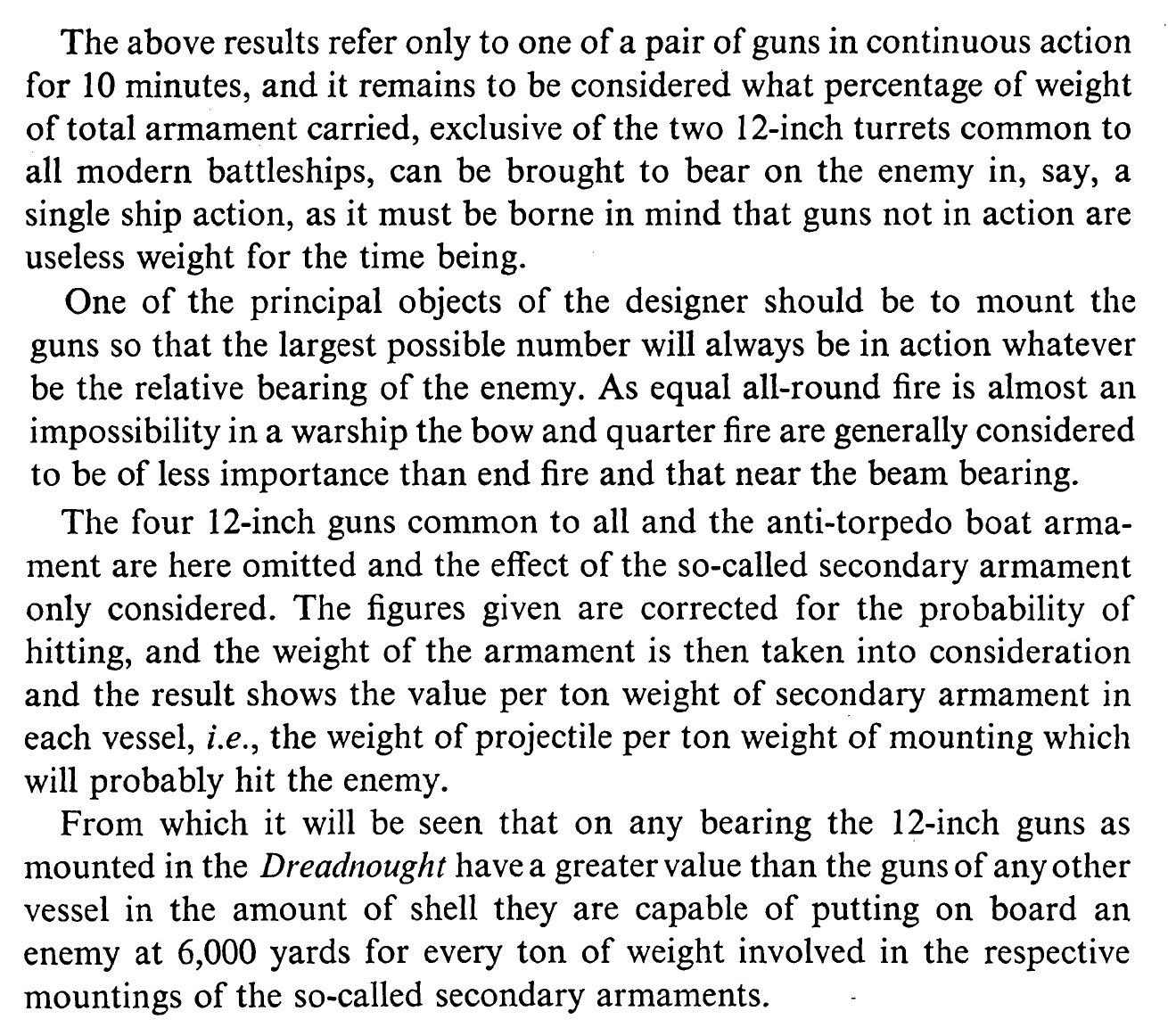

火炮布局带来的影响:

上述的数据,只是单座炮塔持续射击10分钟后所能取得的命中量。接下来我们需要考虑的是,排除所有现代战列舰上都具备的2座主炮塔(舰艏舰艉各一座)之外,其余的火炮,有多少能在单舰对单舰的交战中实际投入战斗。毕竟,无法参与交战的火炮,是没有实际意义的。

军舰设计的一项基本原则是,无论敌舰处在什么方位,能够指向敌舰并投入战斗的火炮数量,都是多多益善的。由于全向均衡的火力布局是很难实现的,因此一般来说,舷侧方向的火力,以及斜前或斜后方向的火力是最重要的,而正前或正后方向的火力则相对没那么重要。

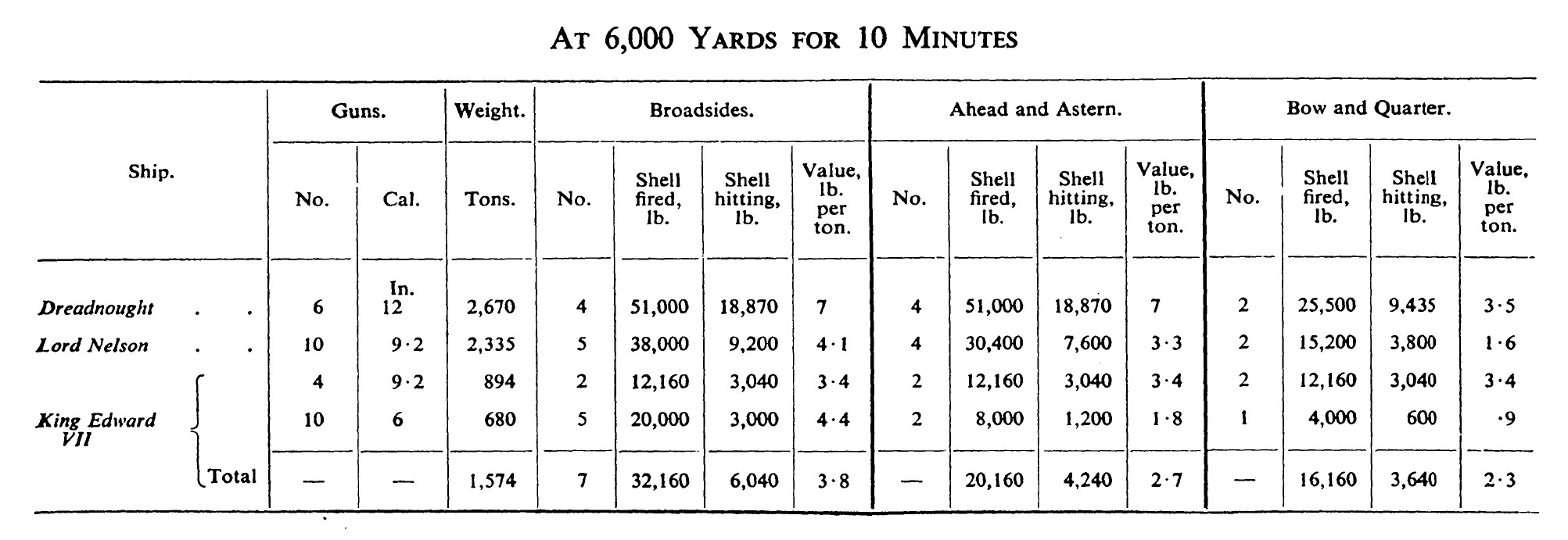

下表中列出的,是排除了所有现代战列舰都具备的4门主炮、以及反雷击火炮后,各型战列舰上剩余的火炮的情况(对无畏号来说是剩余的6门主炮,对其他战列舰来说是其副炮和中间口径火炮)。这些数据已经考虑到了不同火炮的命中率,同时在结合了不同火炮的重量之后,给出了单位重量下,不同火炮所能取得的命中量。

排除4门主炮及反雷击火炮后,各型战列舰在6,000码距离上射击10分钟所能取得的命中量

| 舰型 | 火炮 | 舷侧方向火力 | 斜前或斜后方向火力 | 正前或正后方向火力 | | 口径(英寸) | 数量(门) | 重量(吨) | 数量(门) | 投射量(磅) | 命中量(磅) | 单位重量命中量 | 数量(门) | 投射量(磅) | 命中量(磅) | 单位重量命中量 | 数量(门) | 投射量(磅) | 命中量(磅) | 单位重量命中量 | | 无畏号 | 12 | 6 | 2,670 | 4 | 51,000 | 18,870 | 7 | 4 | 51,000 | 18,870 | 7 | 2 | 25,500 | 9,435 | 3.5 | | 纳尔逊勋爵 | 9.2 | 10 | 2,335 | 5 | 38,000 | 9,200 | 4.1 | 4 | 30,400 | 7,600 | 3.3 | 2 | 15,200 | 3,800 | 1.6 | | 爱德华七世 | 9.2 | 4 | 894 | 2 | 12,160 | 3,040 | 3.4 | 2 | 12,160 | 3,040 | 3.4 | 2 | 12,160 | 3,040 | 3.4 | | 6 | 10 | 680 | 5 | 20,000 | 3,000 | 4.4 | 2 | 8,000 | 1,200 | 1.8 | 1 | 4,000 | 600 | 0.9 | | 合计 | 14 | 1,574 | 7 | 32,160 | 6,040 | 3.8 | 4 | 20,160 | 4,240 | 2.7 | 3 | 16,160 | 3,640 | 2.3 |

基于以上数据,我们可以看出,无论是指向什么方位,无畏号所配备的12英寸火炮,在6,000码距离/10分钟射击的条件下所取得的单位火炮重量的命中量,都要高于其他的战列舰设计。

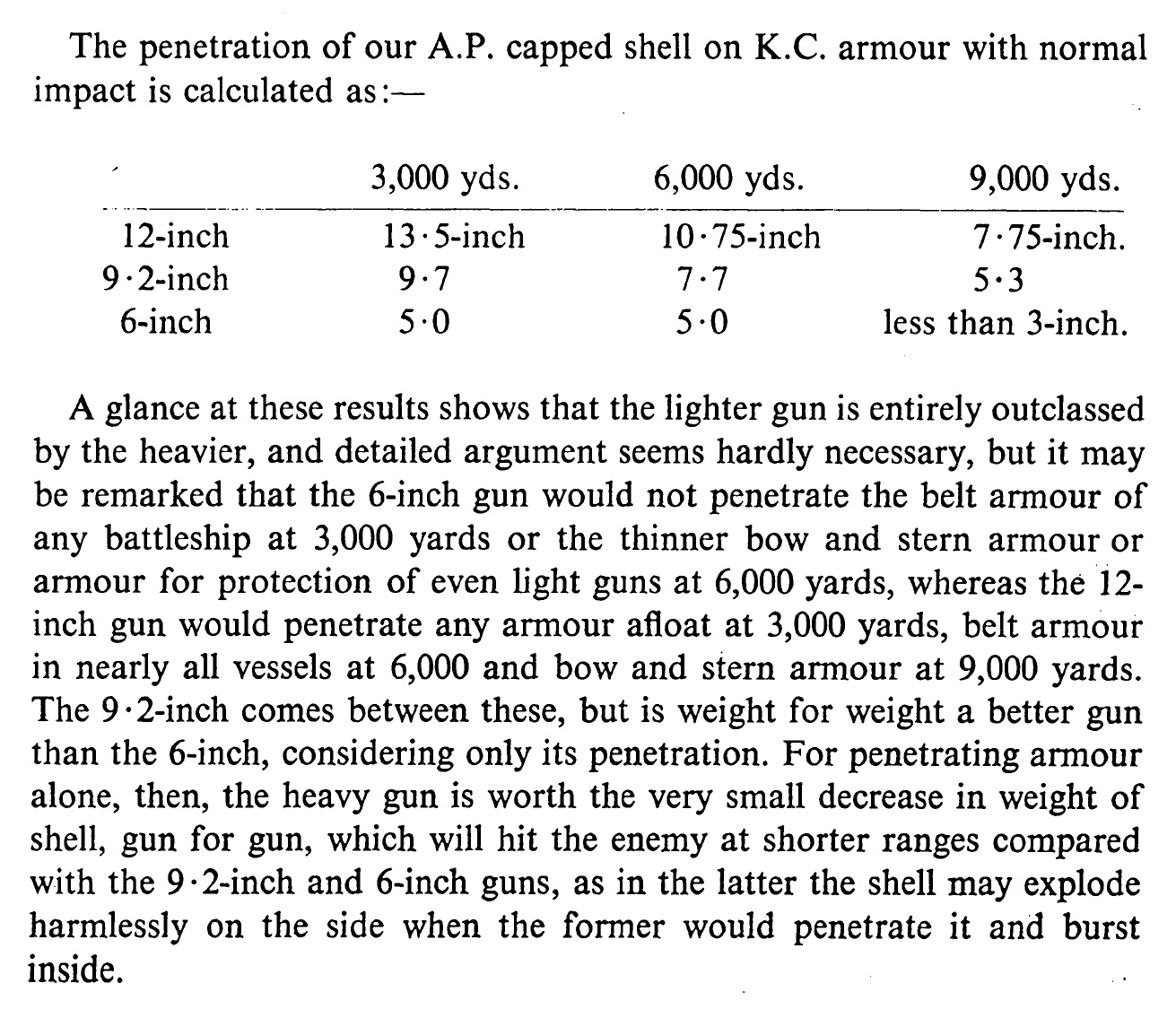

炮弹的穿透力:

在垂直命中的情况下,英国被帽穿甲弹对抗克虏伯硬化装甲的穿透能力如下:

| 火炮类型/穿透能力 | 6英寸火炮 | 9.2英寸火炮 | 12英寸火炮 | | 3,000码 | 5英寸 | 9.7英寸 | 13.5英寸 | | 6,000码 | 5英寸 | 7.7英寸 | 10.75英寸 | | 9,000码 | <3英寸 | 5.3英寸 | 7.75英寸 |

可以看到,口径较小的火炮,在穿透力上要远逊于大口径火炮。6英寸火炮既无法击穿舰艏或舰艉装甲带,也无法击穿炮廓装甲带。而12英寸火炮则能在3,000码距离上击穿军舰上的任何一处装甲,在6,000码距离上击穿绝大部分军舰的主装甲带,在9,000码距离上击穿舰艏与舰艉装甲带。9.2英寸火炮的穿透力介于这两者之间,但如果只考虑穿透力的话,那么其单位重量下的性能要优于6英寸火炮。尽管在近距离上,单位炮塔重量的大口径火炮,在命中量上逊色于中口径火炮,但从穿透力的角度考虑,这点代价完全是值得的。因为前者发射的炮弹能在穿透装甲后爆炸,而后者发射的炮弹却可能会在击中装甲时爆炸。

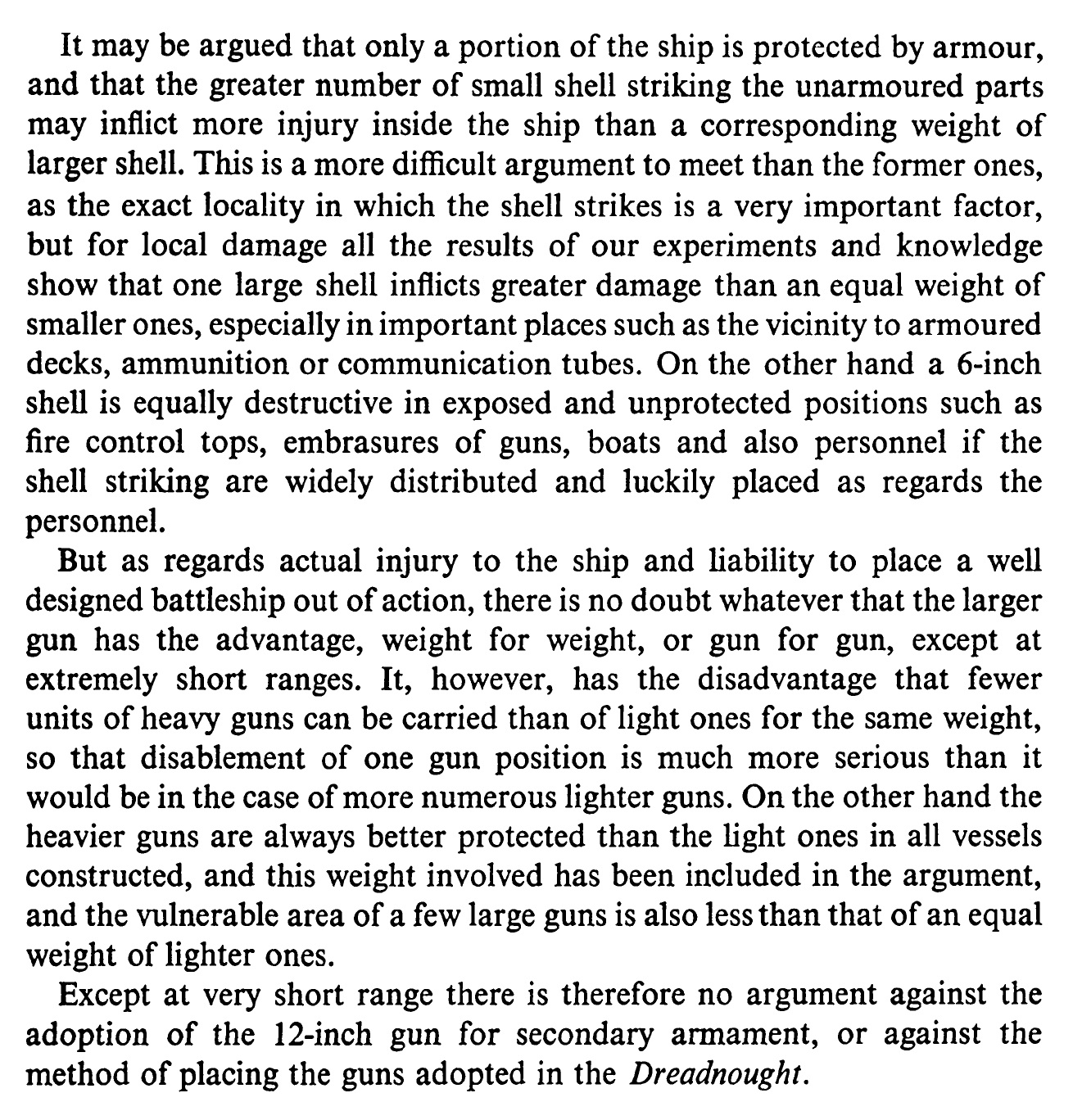

炮弹对无防护区域的破坏力:

军舰上只有一部分区域有装甲,因此有人认为,如果有大量的中口径炮弹击中无防护区域,那么其造成的破坏可能要大于总重量相同,但数量较少的大口径炮弹。这个话题是比较难回答的,因为具体命中位置的不同,会造成很大的区别。但根据我们的经验,一发大口径炮弹所能造成的伤害,要大于同等重量的多发中口径炮弹,尤其是在命中关键部位,如装甲甲板、弹药库、通讯管道等区域时,就更是如此了。不过,对于暴露在外、且毫无防护的区域,如火控桅楼、舰载小艇、舰上人员等,6英寸炮弹还是能造成严重的伤害的。

整体来说,如果想要击伤甚至打瘫一艘设计良好的战列舰,那么除非交战距离非常近,否则都是大口径火炮更具有破坏力。然而,在相同的重量下,大口径火炮的搭载量要低于中口径火炮。因此如果有一座大口径炮塔被毁,那么就会损失很多火力;而如果一门中口径火炮被毁,火力损失就不会那么严重。但是,由于大口径炮塔的防护水准也要高于中口径火炮(对应的装甲重量差距已经包含在上述的数据分析中了),且大口径炮塔的总被弹面积也要小于中口径火炮,因此其生存力是要更高的。

换句话说,排除非常近的交战距离,在其他环境下,无畏号所采用的全重炮设计的火力表现,都要比中口径副炮更为优秀。

约翰·杰里科上校对火炮问题的回应

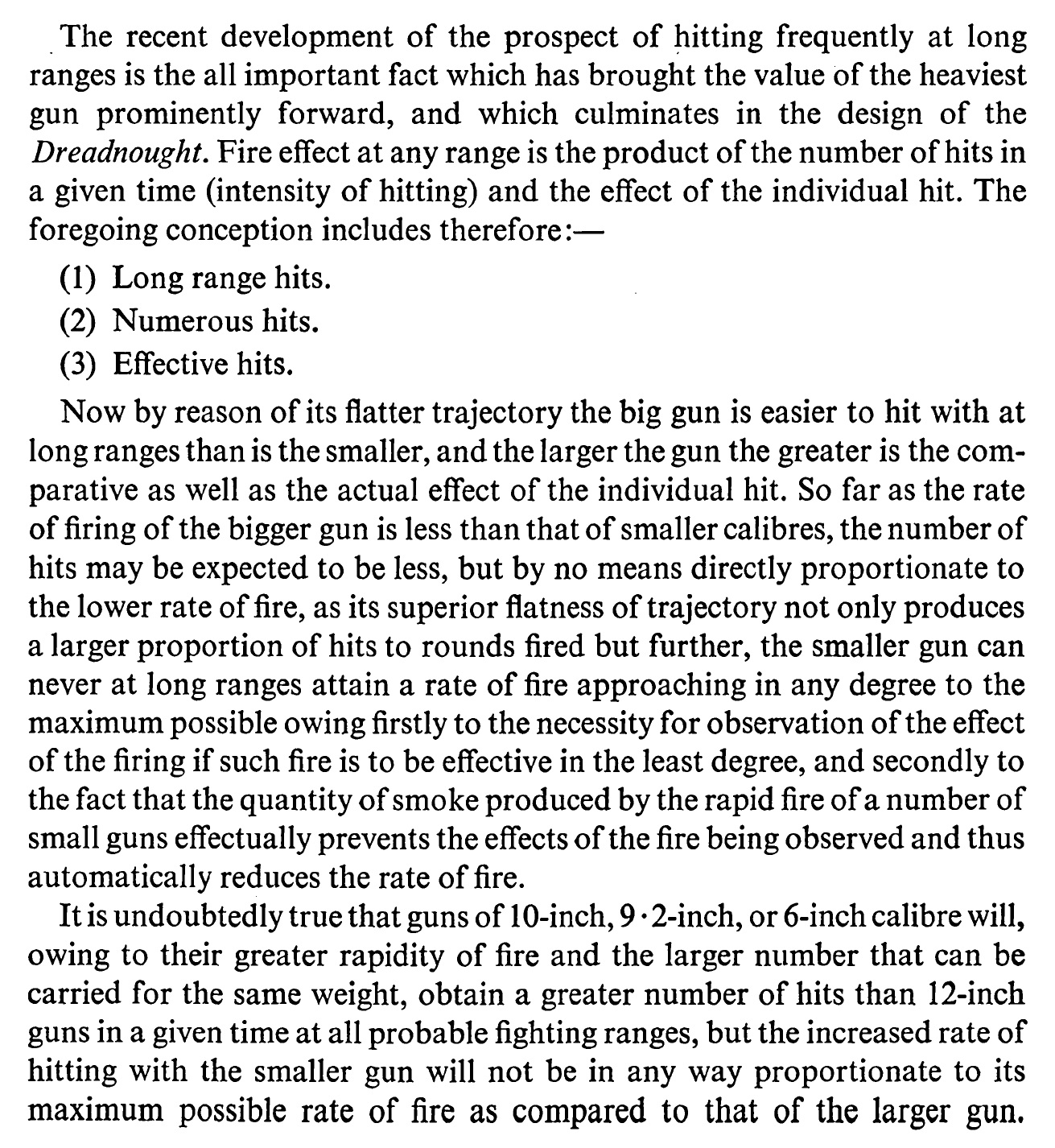

炮术与命中:

我们之所以要采用大口径火炮,是与近年来的远程炮术发展有关的,无畏号就是其发展成果。无论交战距离如何,火力效果,都是取决于命中数量和单发炮弹威力这两个因素的。我们目前所追求的,是在远距离上取得命中,取得很多的命中,取得有效的命中。

由于大口径火炮的弹道更为平直,因此在远距离上,会比中口径炮弹更容易打出命中弹。另一方面,由于中口径火炮的射速更高,因此其取得的命中弹会多一些,但命中数的多寡与射速的高低,并不是呈正比的。这背后的原因,其一是大口径火炮的弹道更为低伸,其二是炮口烟雾会妨碍中口径火炮打出最高射速,其三是远距离射击时需要采用校射技术,因此也会限制中口径火炮的射速。

10英寸、9.2英寸、以及6英寸火炮,在射速上都要高于12英寸火炮;并且在单位重量下,也能够搭载更多的火炮;因此在单位时间内,这些火炮所能取得的命中数,也会高于12英寸火炮。但这些火炮所能取得的命中数与其最大射速,同样不是呈正比的。

穿甲能力:

上述内容,谈论的都是取得命中。接下来,我们来聊一聊取得命中后的破坏力。首先我们来看一看,炮弹击中大厚度装甲时的情况。

战列舰的舰体核心区域,通常具备8-12英寸厚的装甲。目前的技术水平,已经允许我们在7,000码或更远的距离上开展效力射;但目前的炮弹,尚无法在此等距离上击穿12英寸厚度的装甲;而10英寸厚度的装甲,是能够被12英寸Mark IX, Mark X型火炮击穿的(可畏级、邓肯级、爱德华七世级配备的是Mark IX型火炮,纳尔逊勋爵级、无畏号、无敌级配备的是Mark X型火炮);至于8英寸厚度的装甲,则能够被12英寸Mark VIII, Mark IX, Mark X型火炮(威严级和克诺珀斯级配备的是Mark VIII型火炮)、9.2英寸Mark XI型火炮(配备于纳尔逊勋爵级和米诺陶级)、以及日本海军的鹿岛号和香取号战列舰上的10英寸火炮击穿。

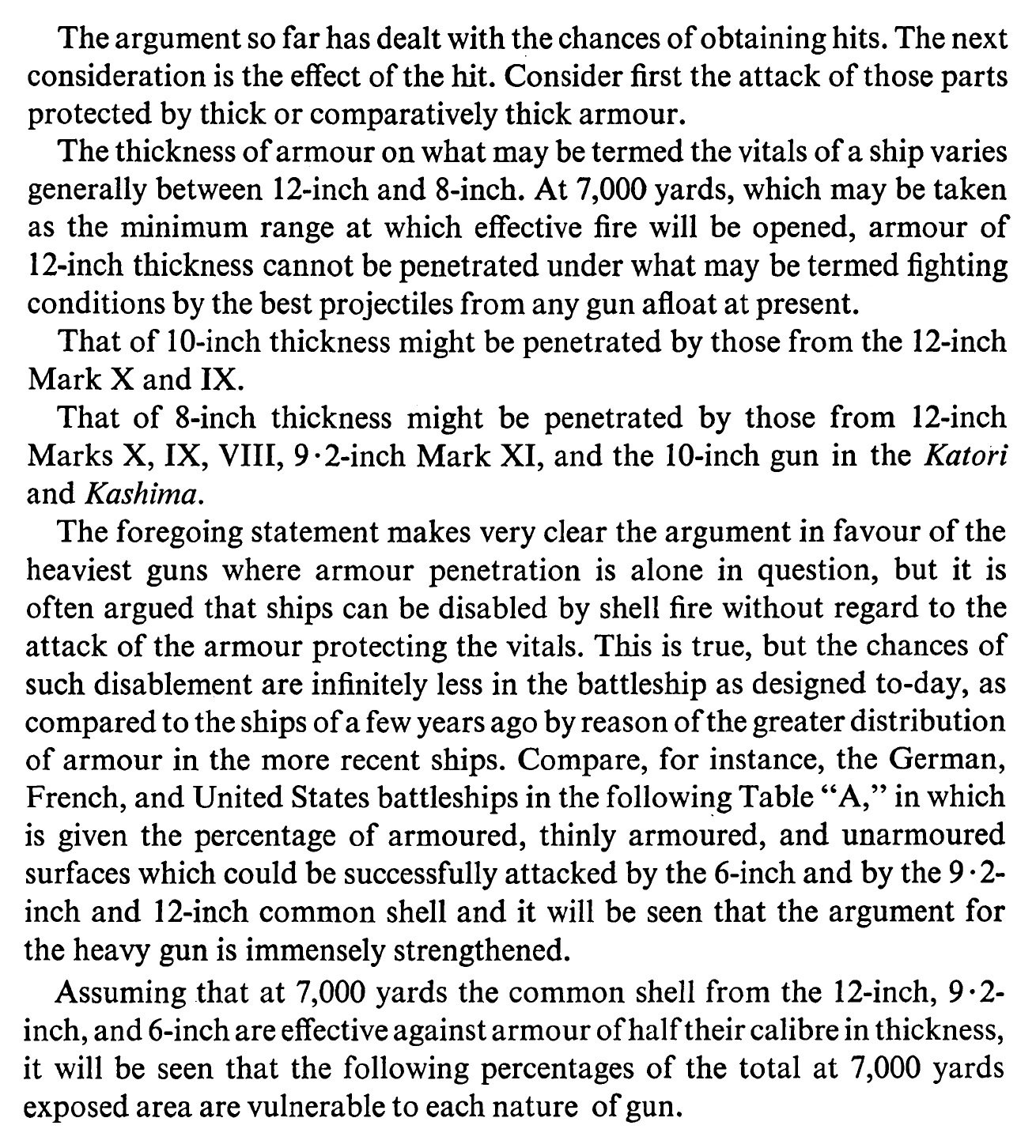

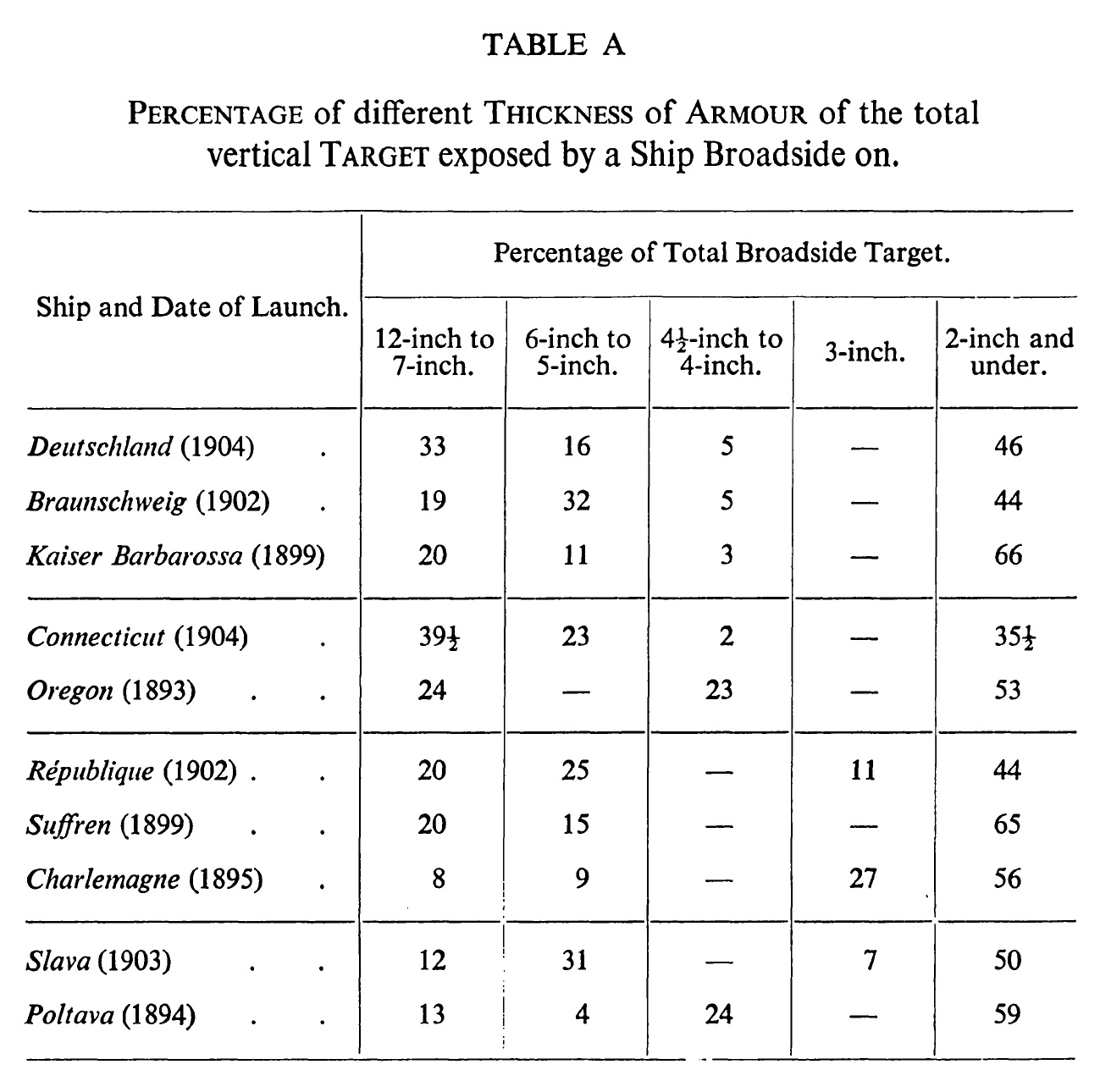

基于以上情况,我们可以看到,如果只考虑穿甲能力的话,那么大口径火炮无疑是占尽优势的。但也有人表示,即便不打穿厚重的装甲,也是有可能打瘫战列舰的。如果面对的是老式战列舰,的确是有可能打出这种战果的,但由于现如今的新锐战列舰,拥有覆盖面更广的装甲防护,因此取得这种战果的可能性是非常低的。在表A中,就列出了德国、美国、法国、俄国的战列舰上,重装甲区域、轻装甲区域、无装甲区域的各自比例;而表B中,则列出了在7,000码距离上,能够被12英寸、9.2英寸、6英寸通常弹击穿的区域的比例(假设通常弹能够在该距离上击穿相当于自身弹径一半厚度的装甲)。

表A - 双方军舰正对的情况下,舰体侧面不同厚度装甲所占的面积比例

| 舰型及下水时间 | 7-12英寸装甲的占比 | 5-6英寸装甲的占比 | 4-4.5英寸装甲的占比 | 3英寸装甲的占比 | 2英寸以下厚度区域的占比 | | 德意志(1904) | 33% | 16% | 5% | - | 46% | | 布伦瑞克(1902) | 19% | 32% | 5% | - | 44% | | 巴巴罗萨(1899) | 20% | 11% | 3% | - | 66% | | 康涅狄格(1904) | 39.5% | 23% | 2% | - | 35.5% | | 俄勒冈(1893) | 24% | - | 23% | - | 53% | | 共和国(1902) | 20% | 25% | - | 11% | 44% | | 絮弗伦(1899) | 20% | 15% | - | - | 65% | | 查理曼(1895) | 8% | 9% | - | 27% | 56% | | 光荣(1903) | 12% | 31% | - | 7% | 50% | | 波尔塔瓦(1894) | 13% | 4% | 24% | - | 59% |

表B - 双方军舰正对的情况下,在7,000码距离上,舰体侧面能够被不同口径火炮击穿的面积比例

| 舰型及下水时间 | 能够被12英寸通常弹击穿的区域占比 | 能够被9.2英寸通常弹击穿的区域占比 | 能够被6英寸通常弹击穿的区域占比 | | 德意志(1904) | 67% | 51% | 46% | | 布伦瑞克(1902) | 81% | 49% | 44% | | 巴巴罗萨(1899) | 80% | 69% | 66% | | 康涅狄格(1904) | 60.5% | 37.5% | 35.5% | | 俄勒冈(1893) | 76% | 76% | 53% | | 共和国(1902) | 80% | 55% | 55% | | 絮弗伦(1899) | 80% | 65% | 65% | | 查理曼(1895) | 92% | 81% | 81% | | 光荣(1903) | 88% | 57% | 57% | | 波尔塔瓦(1894) | 87% | 83% | 59% |

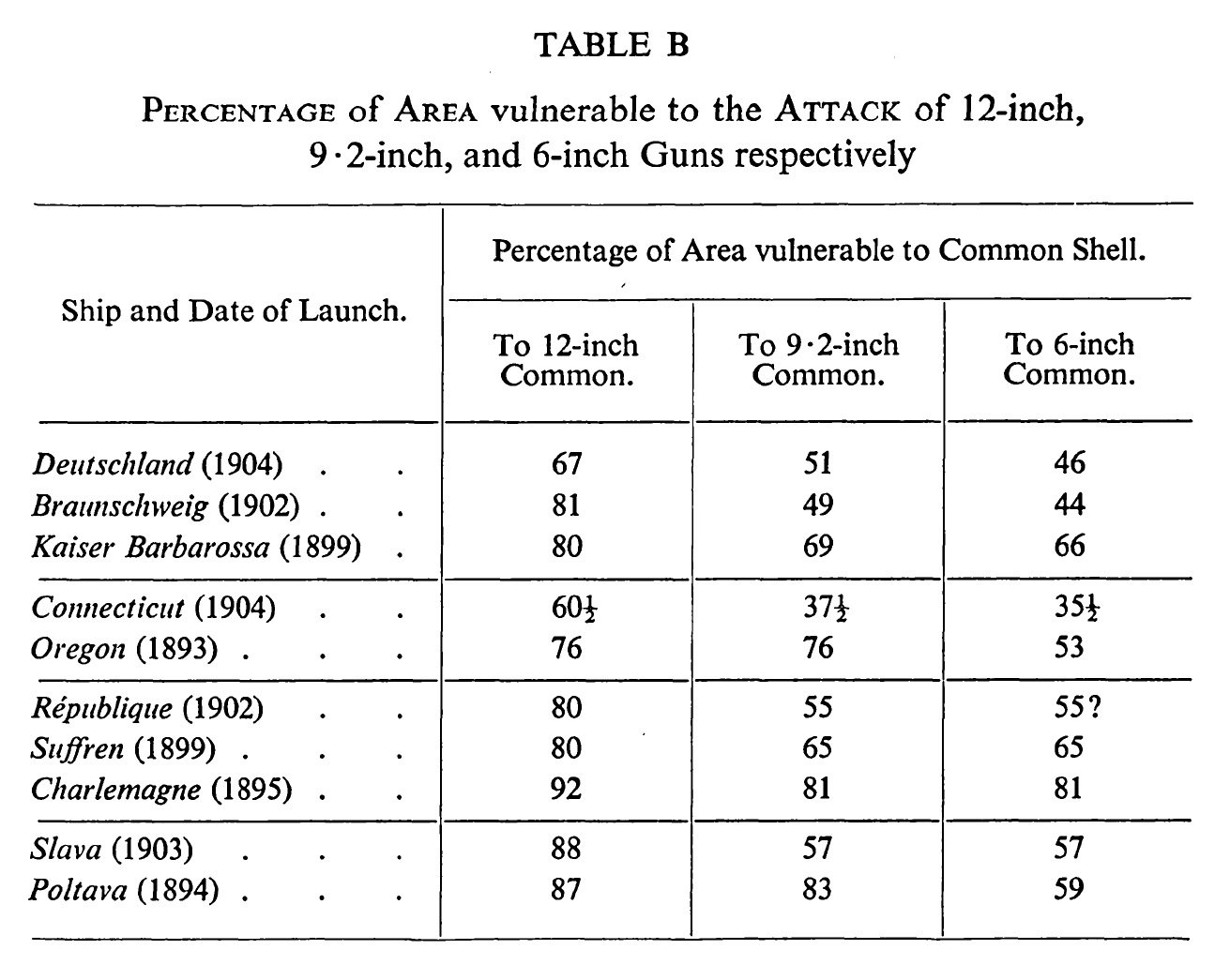

爆炸威力:

接下来,我们再来看看这些通常弹的爆炸威力。这些炮弹的装药量分别如下:

| 火炮类型 | 6英寸火炮 | 9.2英寸火炮 | 12英寸火炮 | | 通常弹的装药量 | 9.25磅 | 30磅 | 81磅 |

实验表明,炮弹的爆炸威力,大致与其装药量的平方呈正比;因此,当这些炮弹穿入舰体内部后,1发12英寸通常弹的破坏力相当于8发9.2英寸通常弹,或70发6英寸通常弹,而1发9.2英寸通常弹的破坏力相当于10发6英寸通常弹。

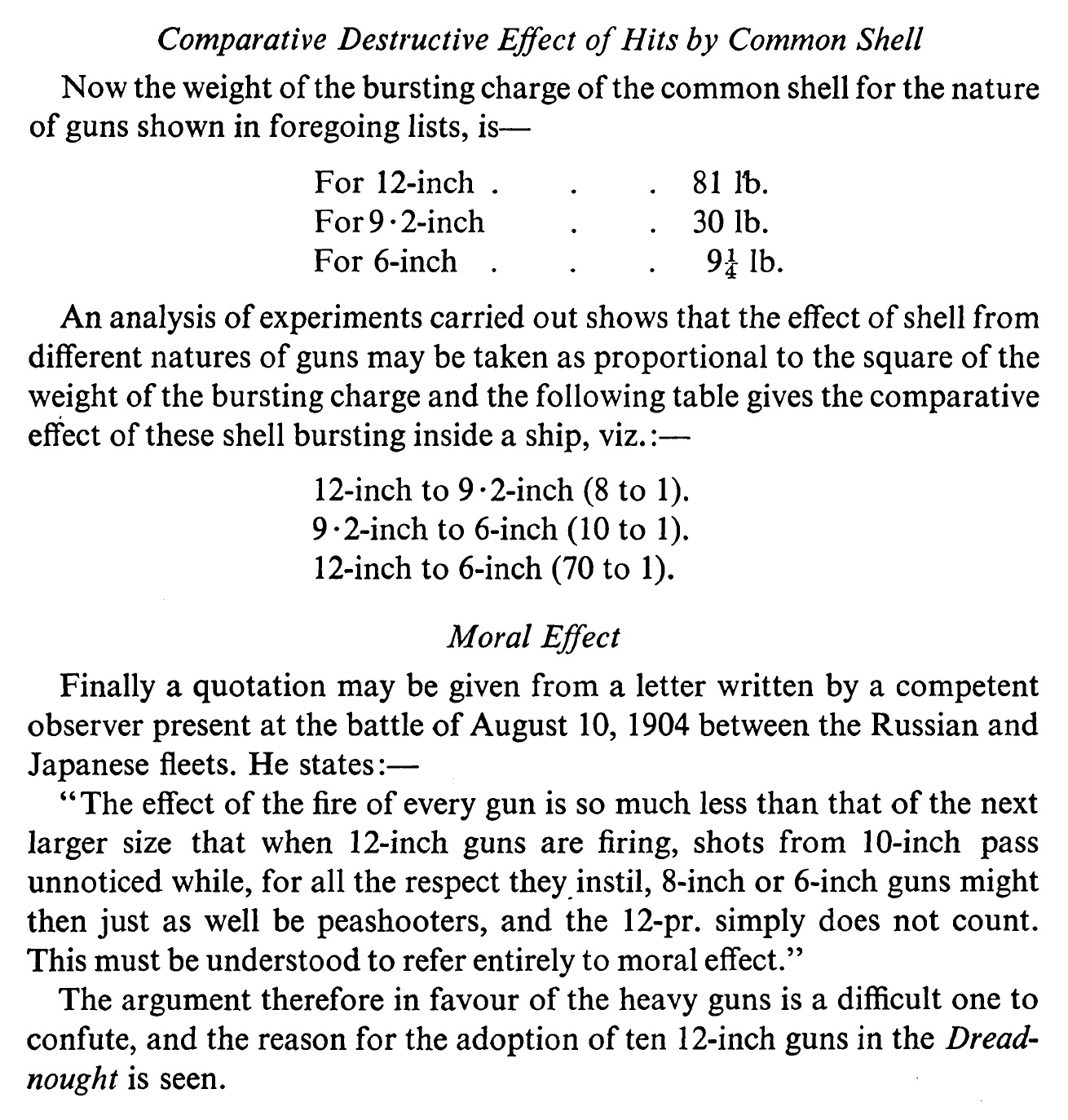

士气打击效果:

最后,我们再来这些炮弹的士气打击效果。这里我们会引用英国武官在日俄战争的黄海海战中观察到的情况:

口径增大之后,对士气的打击效果也会明显增长。在面对12英寸炮弹的攻击时,我们就不会注意到10英寸炮弹了;而8英寸或6英寸炮弹,几乎就和玩具枪没什么区别了;至于12磅火炮,则根本就不能做数了。

综上所述,12英寸火炮的优势是显而易见的,而无畏号采用全12英寸火炮设计,是有充分依据的。

结论:基于上述内容,我们可以归纳无畏舰采用全重炮设计的逻辑:首先,随着战列舰的装甲防护范围的扩大,中口径的速射炮已经不再能对敌舰造成有效打击了;为了解决这个问题,就需要配备口径更大的火炮,在此情况下,先是出现了中间口径火炮,紧接着又出现了全重炮设计。其次,远距离炮术的发展,同样也是对大口径火炮更为有利的;交战距离越远,中口径火炮的射速优势就越难以发挥出来,而大口径火炮的命中率优势则会凸显出来。换句话说,采用全重炮设计后,既符合甲弹对抗上的需求,也符合火控炮术上的需求,因此可以说是必然的发展趋势。 |