|

|

楼主 |

发表于 2018-5-1 00:24

|

显示全部楼层

本帖最后由 seven_nana 于 2022-5-29 09:56 编辑

日德兰纪念系列 - 鱼雷水雷篇 - 第三章 - 运用战术及实战案例

本帖内容未经允许不得转载

主要参考资料:

Jutland: An Analysis of the Fighting,作者John Campbell

各类英国海军官方手册

各类德国海军官方手册

在第一章 - 构造、性能、投放方式中,我们介绍了鱼雷的构造、性能、以及投放方式,而在第二章 - 火控设备与方法中,我们又介绍了鱼雷的火控方法,那么接下来,自然就到了战术运用的话题了。

一、鱼雷的运用战术

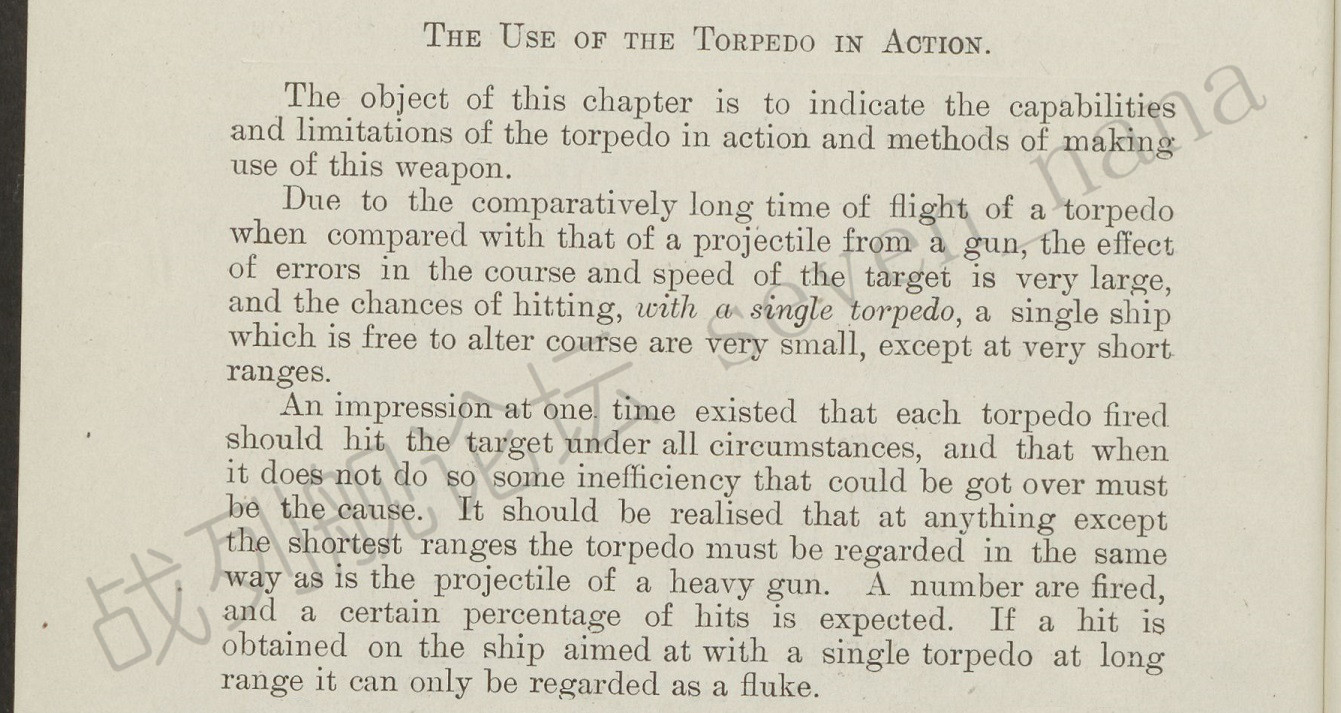

本段文字的目的,是指出鱼雷在实战中所能发挥出的能力、这种武器的运用方法、以及它们所带有的局限性。

相比于火炮发射的炮弹,鱼雷的航行时间较长,因此敌舰的航行和航速参数造成的火控误差,会显得尤为显著。正因如此,想依靠单枚鱼雷击中单艘敌舰的概率,是非常之低的;考虑到敌舰的机动规避后,就更是如此了,因而只有在极近的距离上,才有较大的几率能够击中目标。

曾经,我们认为鱼雷是必然会命中目标的,如果它们没有命中目标,则一定是出现了什么差错所导致的。然而后来我们认识到,鱼雷与火炮发射的炮弹一样,除非是在极仅距离,否则它们都是存在一个命中率问题的。如果单枚鱼雷在远距离上击中了敌舰,那也只不过是侥幸罢了。

关于鱼雷火控误差问题的具体说明

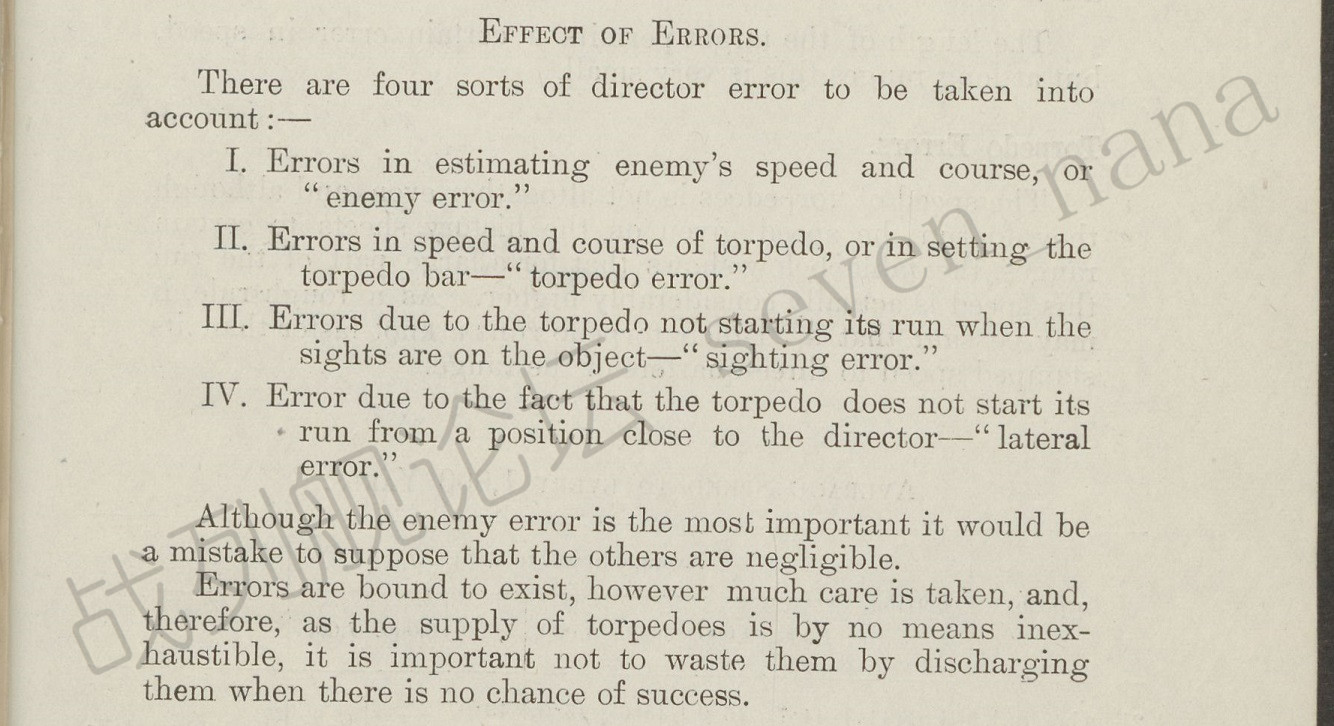

会导致鱼雷火控误差的因素,可分为以下四类:

一、由于敌舰航向及航速估计错误而导致的误差,即“敌舰误差”。

二、由于鱼雷本身的航向或航速偏差,或鱼雷杆设定错误导致的误差,即“鱼雷误差”。

三、由于鱼雷没有在瞄准具对准目标时及时发射而导致的误差,即“瞄准具误差”。

四、由于鱼雷发射位置与鱼雷指挥仪的位置差异导致的误差,即“横向误差”。

在上述四种误差中,敌舰误差无疑是最为容易导致误差的因素,但若是认为其他四个因素可以忽略不计,那也是不正确的。

无论我们如何仔细,误差终究是客观存在的。且由于鱼雷供应数量是有限的,因而在难以击中目标的情况下,我们不应贸然浪费鱼雷。

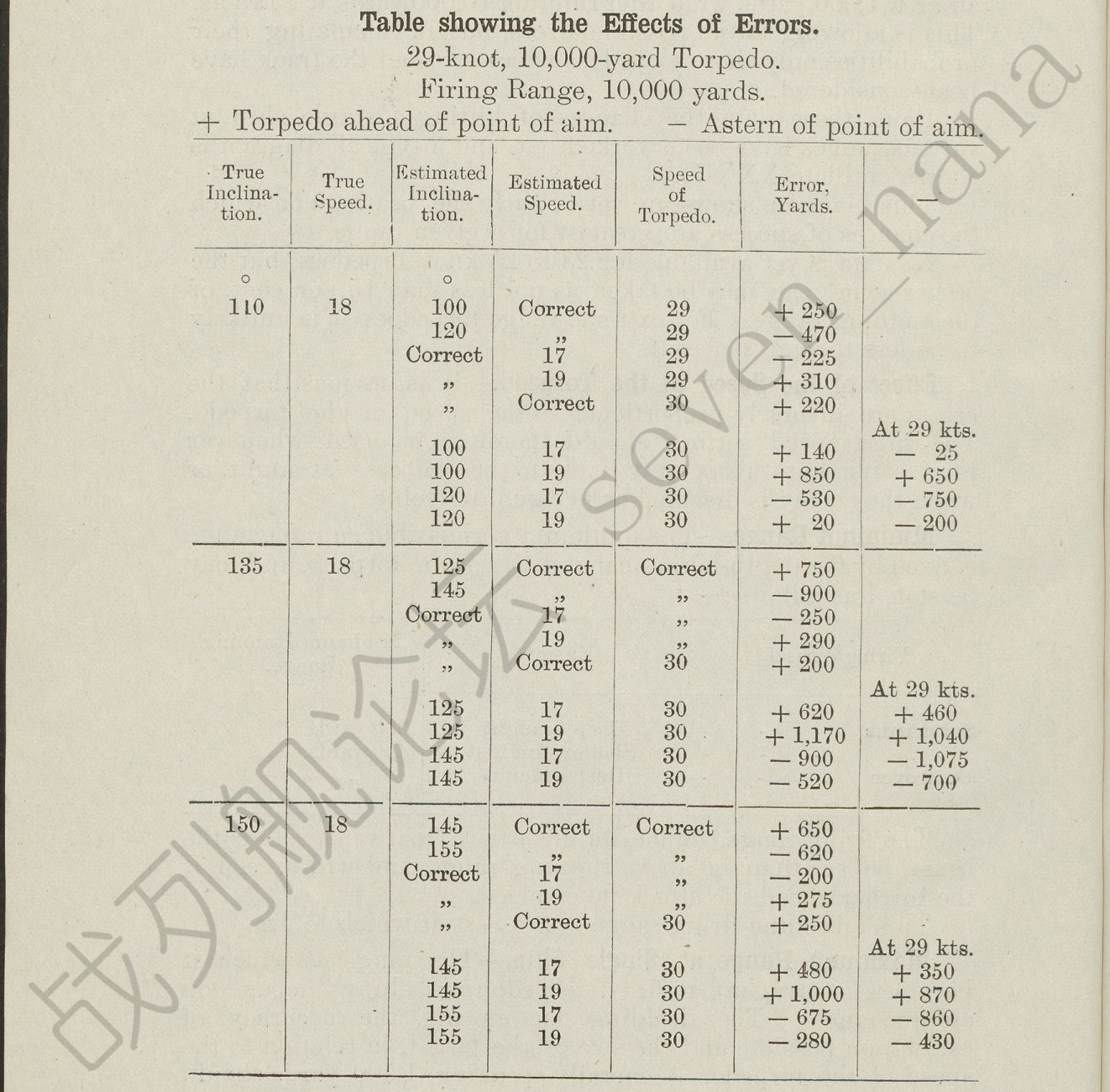

10,000码/29节设定的鱼雷,在10,000码距离上发射时,可能出现的误差

| 敌舰真实斜度 | 敌舰真实航速 | 瞄准设定斜度 | 瞄准设定航速 | 鱼雷实际航速 | 误差 | | 110度 | 18节 | 100度 | 17节 | 29节 | -25码 | | 30节 | +140码 | | 18节 | 29节 | +250码 | | 19节 | 29节 | +650码 | | 30节 | +850码 | | 110度 | 17节 | 29节 | -225码 | | 18节 | 30节 | +220码 | | 19节 | 29节 | +310码 | | 120度 | 17节 | 29节 | -750码 | | 30节 | -530码 | | 18节 | 29节 | -470码 | | 19节 | 29节 | -200码 | | 30节 | +20码 | | 135度 | 18节 | 125度 | 17节 | 29节 | +460码 | | 30节 | +620码 | | 18节 | 29节 | +750码 | | 19节 | 29节 | +1,040码 | | 30节 | +1,170码 | | 135度 | 17节 | 29节 | -250码 | | 18节 | 30节 | +200码 | | 19节 | 29节 | +290码 | | 145度 | 17节 | 29节 | -1,075码 | | 30节 | -900码 | | 18节 | 29节 | -900码 | | 19节 | 29节 | -700码 | | 30节 | -520码 | | 150度 | 18节 | 145度 | 17节 | 29节 | +350码 | | 30节 | +480码 | | 18节 | 29节 | +650码 | | 19节 | 29节 | +870码 | | 30节 | +1,000码 | | 150度 | 17节 | 29节 | -250码 | | 18节 | 30节 | +250码 | | 19节 | 29节 | +275码 | | 155度 | 17节 | 29节 | -860码 | | 30节 | -675码 | | 18节 | 29节 | -620码 | | 19节 | 29节 | -430码 | | 30节 | -280码 |

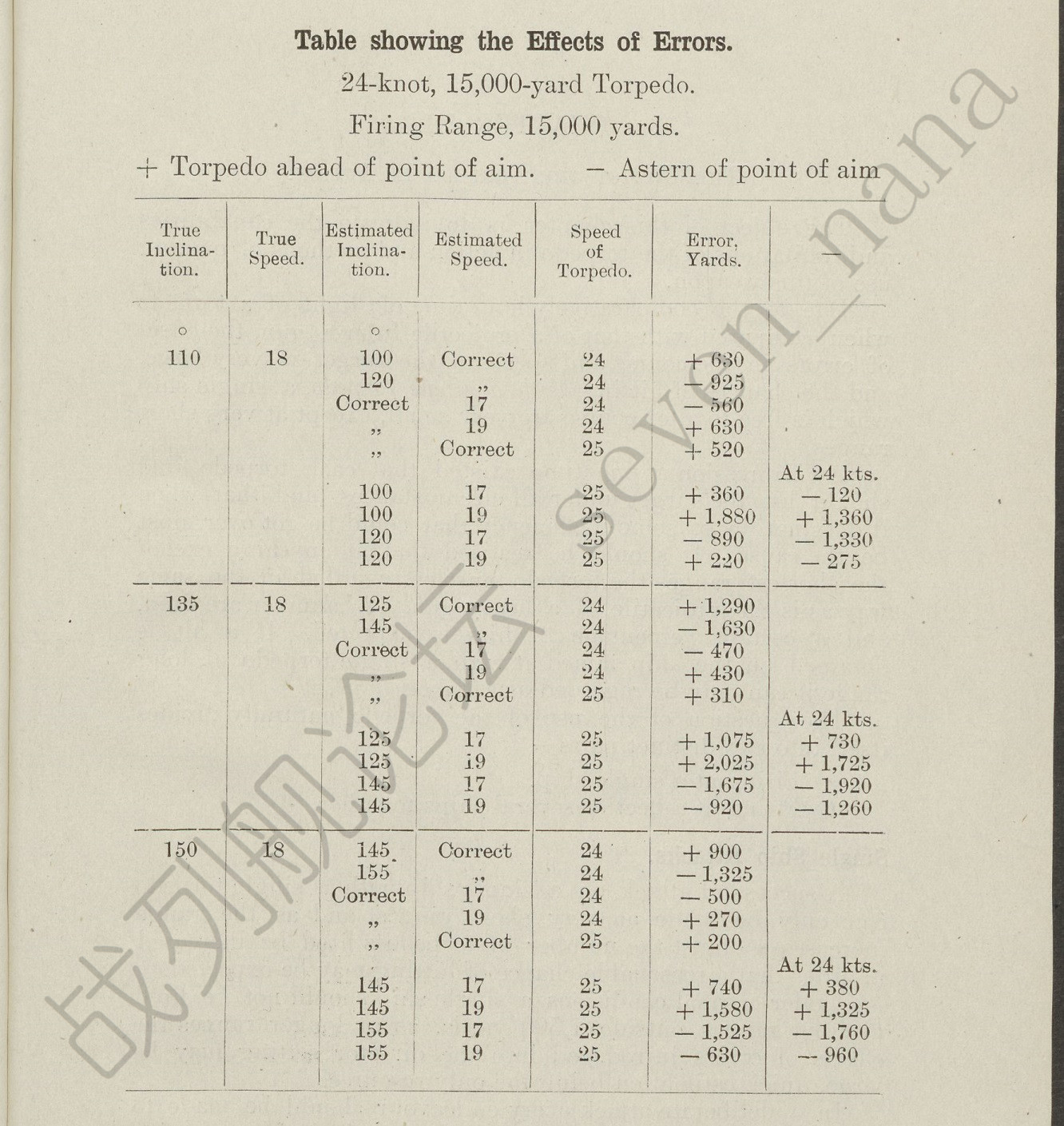

15,000码/24节设定的鱼雷,在15,000码距离上发射时,可能出现的误差

| 敌舰真实斜度 | 敌舰真实航速 | 瞄准设定斜度 | 瞄准设定航速 | 鱼雷实际航速 | 误差 | | 110度 | 18节 | 100度 | 17节 | 24节 | -120码 | | 25节 | +360码 | | 18节 | 24节 | +630码 | | 19节 | 24节 | +1,360码 | | 25节 | +1,880码 | | 110度 | 17节 | 24节 | -560码 | | 18节 | 25节 | +520码 | | 19节 | 24节 | +630码 | | 120度 | 17节 | 24节 | -1,330码 | | 25节 | -890码 | | 18节 | 24节 | -925码 | | 19节 | 24节 | -275码 | | 25节 | +220码 | | 135度 | 18节 | 125度 | 17节 | 24节 | +730码 | | 25节 | +1,075码 | | 18节 | 24节 | +1,290码 | | 19节 | 24节 | +1,725码 | | 25节 | +2,025码 | | 135度 | 17节 | 24节 | -470码 | | 18节 | 25节 | +310码 | | 19节 | 24节 | +430码 | | 145度 | 17节 | 24节 | -1,920码 | | 25节 | -1,675码 | | 18节 | 24节 | -1,630码 | | 19节 | 24节 | -1,260码 | | 25节 | -920码 | | 150度 | 18节 | 145度 | 17节 | 24节 | +380码 | | 25节 | +740码 | | 18节 | 24节 | +900码 | | 19节 | 24节 | +1,325码 | | 25节 | +1,580码 | | 150度 | 17节 | 24节 | -500码 | | 18节 | 25节 | +200码 | | 19节 | 24节 | +270码 | | 155度 | 17节 | 24节 | -1,760码 | | 25节 | -1,525码 | | 18节 | 24节 | -1,325码 | | 19节 | 24节 | -960码 | | 25节 | -630码 |

一艘超无畏型战列舰的长度约为600英尺,假设瞄准点为该舰中部,则偏差超过300码时,鱼雷就不可能命中目标了。由此可见,在远距离上,只要火控参数中的敌舰航向航速稍有偏差,便不可能击中敌舰了。

雷击战术的分类

鱼雷的使用方法,可以分为以下两个大类:

(a)向单舰发起雷击,以下简称单舰雷击。

(b)向一个舰队或多艘聚在一起的军舰发起雷击,以下简称群体雷击。

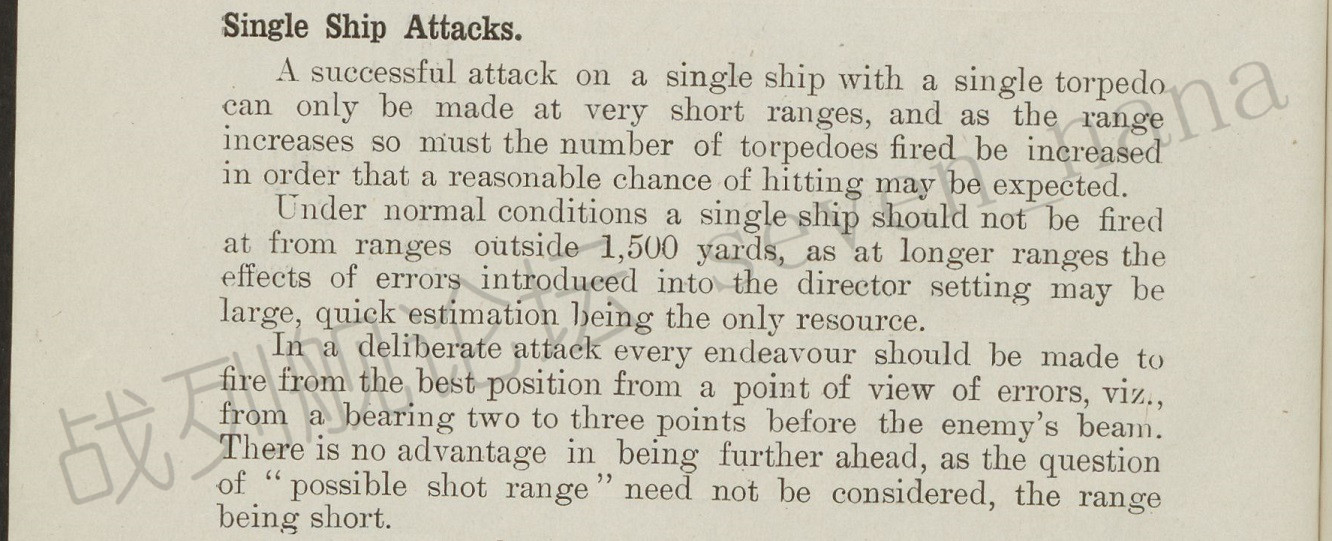

单舰雷击战术

只有在极近的距离上,由单舰发起的单枚鱼雷攻击,才有可能获得成功。为了保证命中率,在距离增加的情况下,有必要同时增加鱼雷的发射数量。

在普通环境下,单舰不应在超过1,500码的距离上展开雷击,其原因在于,鱼雷指挥仪的瞄准参数来自于目测估计,而目测估计在较远距离上的误差是比较大的。

在发起有计划准备的攻击时,应尽可能占据最能有效避免火控参数误差的位置,即敌舰舰艏侧面2-3个罗经点(1个罗经点=11.25度)的位置。不过,由于单舰雷击的距离很近,因此没必要通过占据更为靠前的位置,来提升极限开火距离。

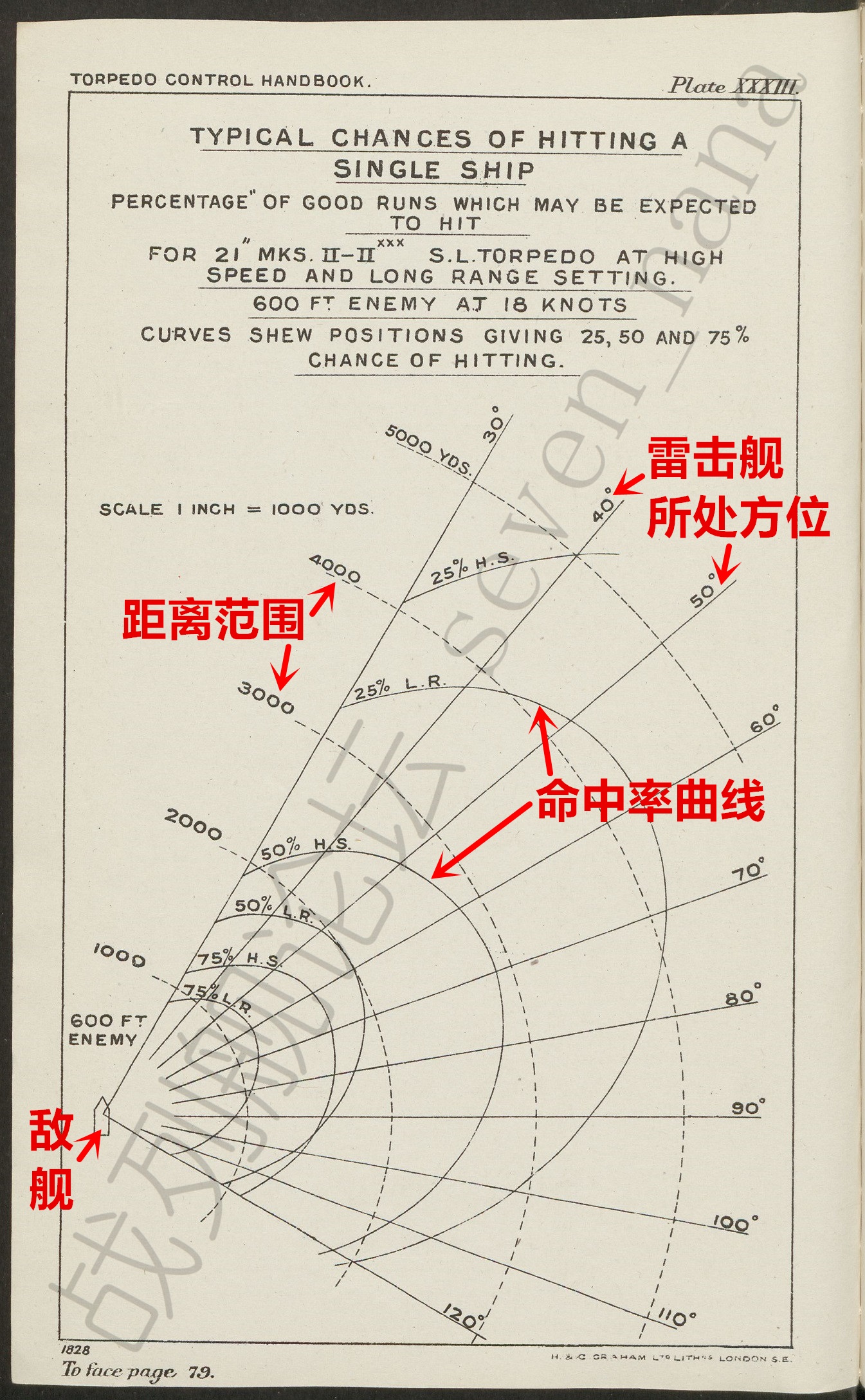

单舰雷击的典型命中率示意图 - 使用21英寸Mark II - Mark II***型鱼雷,以高速(H.S.)和远程(L.R.)两种设定,射击长度600英尺、航速18节的敌舰

从图中可以看到,在4,000码左右的距离范围上,雷击命中率便只有25%左右了。此外还能看到,在敌舰舰艏60度方位上发射鱼雷时,命中率最高。

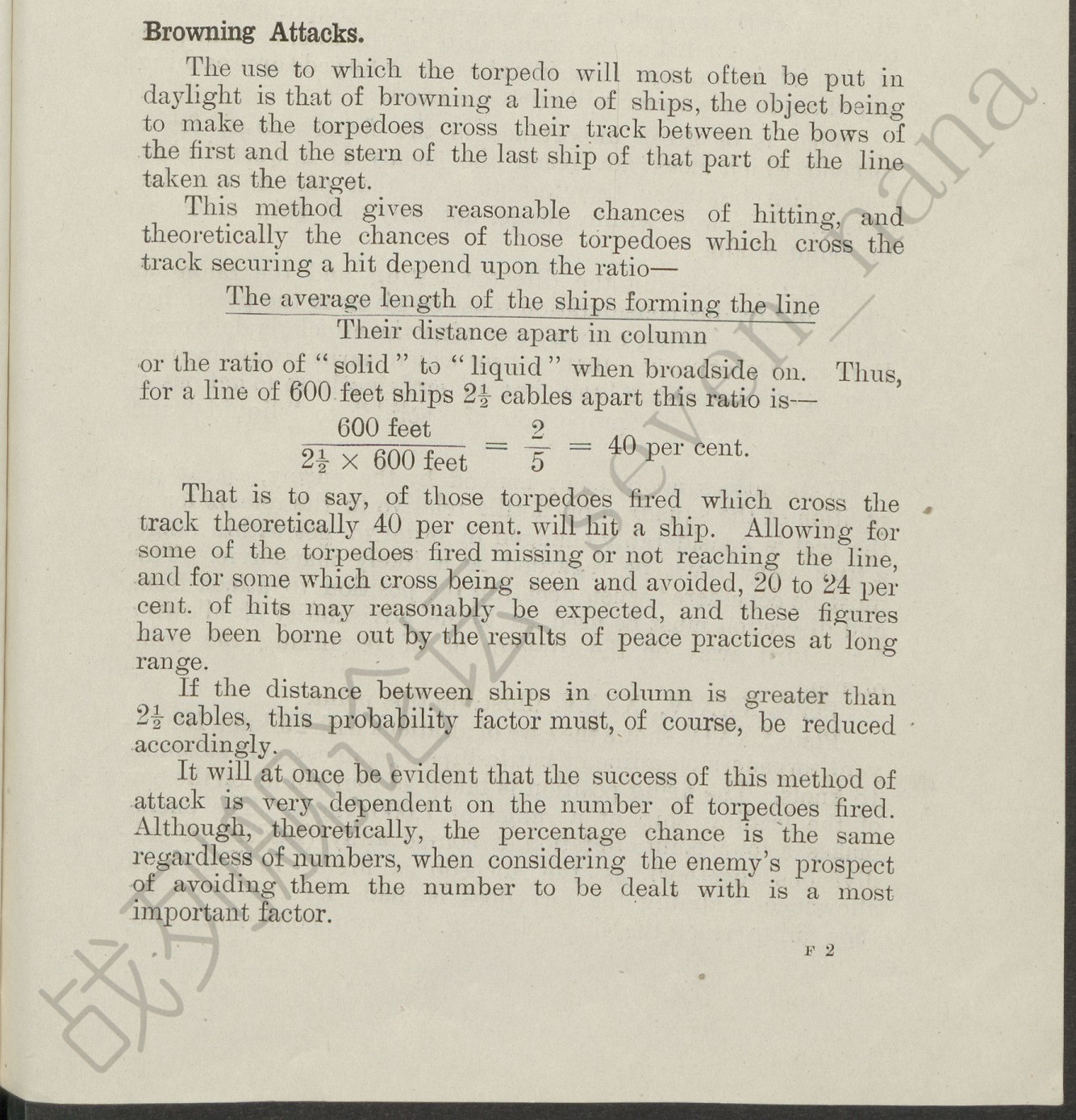

群体雷击战术

在日间作战中,最为常用的雷击战术,便是群体雷击了。群体雷击的本质,是以敌舰编队作为目标,其目的是使鱼雷航迹与敌舰编队先导舰至殿后舰之间的连线发生交叉。通过使用这种手法,能够有效提升雷击的命中率。

群体雷击的理论命中率 = 敌舰编队中的各舰平均长度/各舰之间的编队间距(指两艘军舰的舰桥之间的距离)

换句话说,就是敌舰编队总长度中,军舰的长度与海水的长度的比例。

因此,在于军舰长度为600英尺,编队间距为2.5链(1链=600英尺)的情况下:

群体雷击的理论命中率 = 600英尺/(2.5x600英尺) = 2/5 = 40%

也就是说,理论上来讲,凡是其航迹能够与敌舰编队相交的鱼雷,都有40%的概率能够击中敌舰。考虑到有些鱼雷可能会偏离敌舰编队,另一些未能抵达敌舰编队,还有一些因被敌舰目视发现而被躲开了,那么还是能够达到20-24%左右的命中率。这些数据,已经在和平时期的远程雷击训练中得到了证实。

如果敌舰编队的间距大于2.5链,那么这个命中率自然也会相应的下降。

尽管从理论上来说,这种雷击手法打出的命中率,与鱼雷的发射数量并无关系,但考虑到敌舰会试图进行机动规避的因素,实际上还是发射数量越多,命中率才会越高。

群体雷击战术的细节详解

当我们以一长条军舰编队作为目标时,鱼雷的航向就并不那么重要了——因为目标从单舰换成了编队,因而编队连线与射击舰形成的夹角,或者说编队中处于鱼雷射程之内的那些军舰与射击舰形成的夹角,是相当之大的,只要鱼雷航线不偏离这个夹角所形成的区域,便有机会击中敌舰了。

在这种情况下,鱼雷的射程是否足够的问题,才是更为重要的——如果鱼雷射程不足以抵达敌舰编队,那么这枚鱼雷便被白白浪费掉了。由于这个缘故,在鱼雷火控流程中,不应只考虑作为瞄准点的那艘敌舰是否在射程范围内,而是要设法将整个敌舰编队都纳入射程范围内。

在设定指挥仪火控参数,并决定在何等距离上开火时,我们必须要考虑到敌舰可能会在我方发射鱼雷后调整航线的问题。需要注意的是,如果敌舰编队在面临来自斜前方的雷击时发起同时转向(turn together),但却未能及时离开鱼雷射程范围的话,其被击中的概率,是要高于不转向时的概率的(因为这样做的话,舰体投影变大了);反之,如果敌舰编队在面临来自斜后方的雷击时发起同时转向(turn together),但却未能及时离开鱼雷射程范围的话,其被击中的概率,是要低于不转向时的概率的(因为这样做的话,舰体投影变小了)。

如果发起雷击的意图过于明显,例如某个中队明显脱离了其余部队,并试图拉近距离的话,则很可能会被敌方识破意图。在这种情况下,我们必须要考虑到,敌方编队可能会做出机动规避。因而在选择雷击阵位时,我们必须要将以上因素考虑在内,并审慎判断是否要在设定指挥仪火控参数时预先考虑到敌舰可能会机动规避的问题,或者在瞄准点的选择上做出调整。

29节/10,000码设定的鱼雷,雷击敌舰编队时可能遇到的场景

下图中的敌舰编队,编队间隔为2.5链(1链=600英尺),编队航速为18节。我方射击阵位,处于敌方编队中先导舰的舰艏方向4个罗经点(1个罗经点=11.25度)处,距离后者7,000码。当我方发射鱼雷时,敌舰编队采取了以2舰为一组的驶离鱼雷的转向机动(1、3、5、7、9、11号舰同时转向,2、4、6、8、10、12号舰跟着前一艘舰顺次转向),转向幅度为4个罗经点。

如果在瞄准时并未考虑敌舰机动规避的可能性(左半边的图),则鱼雷航线会落在敌舰编队的后方。如果在瞄准时预先设定为敌舰会做出2个罗经点的机动规避(右半边的图),则鱼雷航线会从5号和6号敌舰之间穿过(换句话说,如果鱼雷发射数量够多的话,是有机会命中的)。

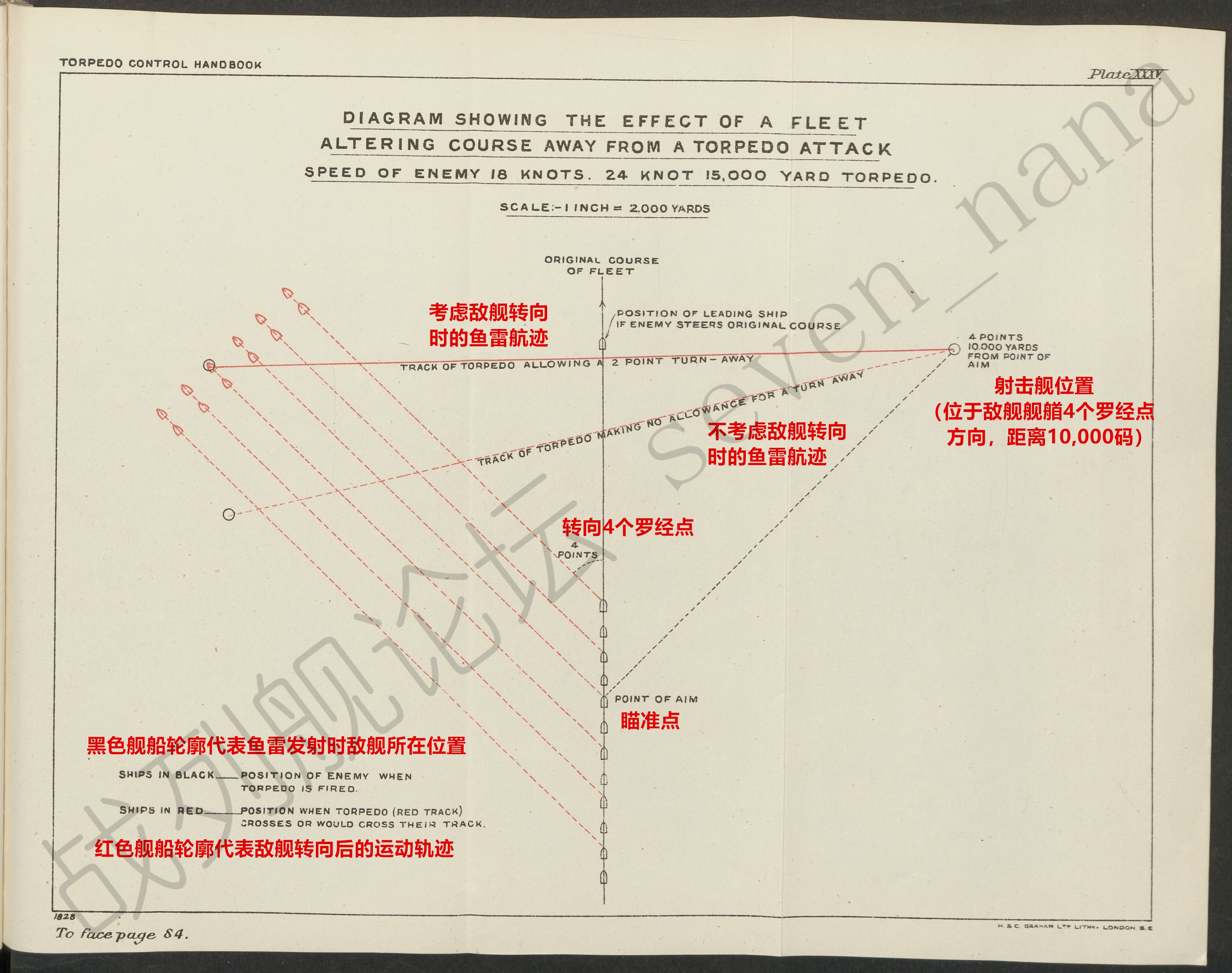

24节/15,000码设定的鱼雷,雷击敌舰编队时可能遇到的场景

下图中的敌舰编队,编队间隔为2.5链,编队航速为18节。我方射击阵位,处于瞄准点(敌方编队中的5号舰)的舰艏方向4个罗经点处,距离后者10,000码。当我方发射鱼雷时,敌舰编队采取了以2舰为一组的驶离鱼雷的转向机动(1、3、5、7、9、11号舰同时转向,2、4、6、8、10、12号舰跟着前一艘舰顺次转向),转向幅度为4个罗经点。

如果在瞄准时并未考虑敌舰机动规避的可能性(红色虚线鱼雷轨迹),则鱼雷航线会落在敌舰编队的后方。如果在瞄准时预先设定为敌舰会做出2个罗经点的机动规避(红色实线鱼雷轨迹),则鱼雷会击中敌方编队中的7号舰。

在以上两个案例中,在瞄准时预先设定为敌舰会做出2个罗经点的机动规避的情况下,如果敌舰实际并未作出机动规避,则鱼雷航线依旧会与敌舰编队相交(在第一个案例中会击中1号舰,在第二个案例中会从1号舰后方穿过)。换句话说,如果我们选择预设2个罗经点的机动规避(即将敌舰的斜度少算2个罗经点),那么只要敌舰的实际航线选择,处在原定航线和4个罗经点的驶离鱼雷的机动规避之间,那么他们便逃不出我方鱼雷的攻击范围。

群体雷击时的阵位及瞄准点选择

一般来说,在敌舰编队中被视为攻击目标的那部分中,应选择位于最中间的那艘敌舰作为瞄准点。如果敌舰可能会进行转向规避,则应选择更靠前的军舰作为瞄准点。

此外,从上述两个案例来看,在选择瞄准点时,还应考虑以下两个因素:

(1)即便在敌舰的航向航速参数存在一定误差的情况下,鱼雷航线也依旧会与敌舰编队相交。

(2)即便敌舰做出驶离鱼雷的机动规避,鱼雷的射程也依旧足以支持鱼雷航线与敌舰编队相交。

换句话说,像上述两个案例的情况中那样,在斜前方4个罗经点/7,000码距离上发射10,000码射程的鱼雷,或在斜前方4个罗经点/10,000码距离上发射15,000码射程的鱼雷,可说是理想的选择。

大致来说,在敌舰舰艏3-6个罗经点的方位,且敌舰距离在鱼雷最大射程的75%的情况下,都可说是比较好的射击阵位。

如果射击阵位在敌舰舰艏7个罗经点以后的方位,则鱼雷的开火距离(敌我双方在发射鱼雷瞬间时的距离)会小于鱼雷的实际行驶距离,这种情况下是比较不利的。

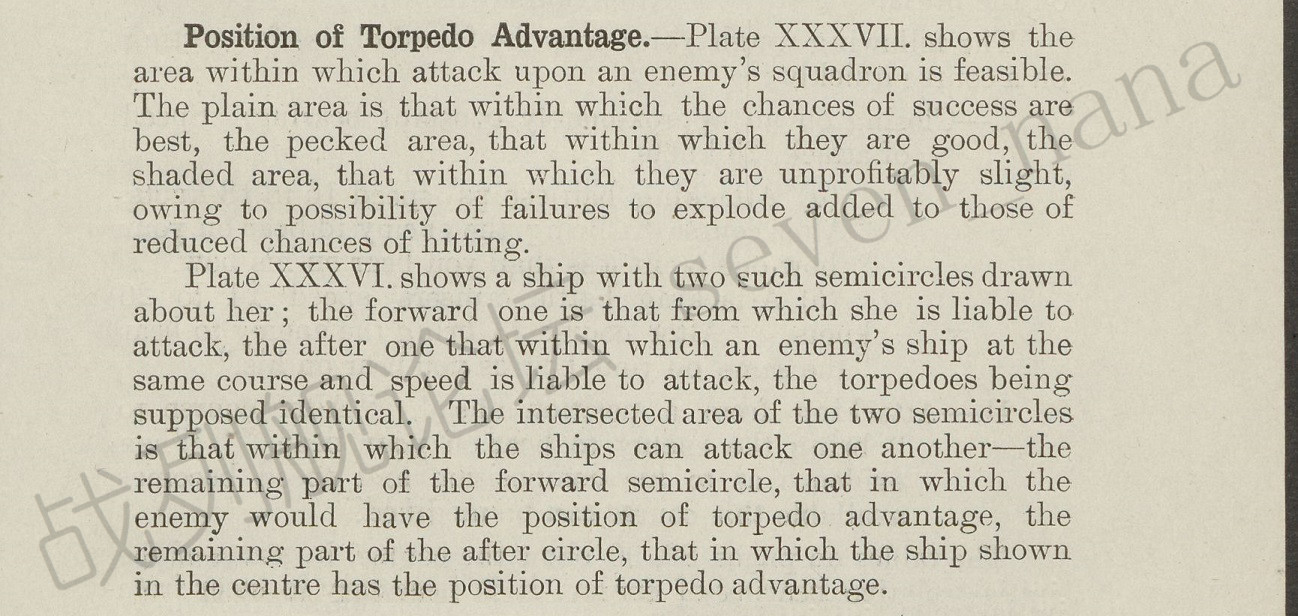

占据雷击优势区域

发起雷击的最佳阵位

下图中给出了发起雷击的最佳阵位。图中的扇形区域表示能够发起雷击的距离范围,其中,在空白区域内发起群体雷击,能获得最佳效果;在虚线区域内发起群体雷击,能收获普通效果;在实线区域内发起群体雷击,只能收获较差的效果;而敌舰附近的很小一片交叉线区域,则是适合发起单舰雷击的区域。由此图可见,在发起群体雷击时,最佳阵位同样是敌舰舰艏斜前方的位置。

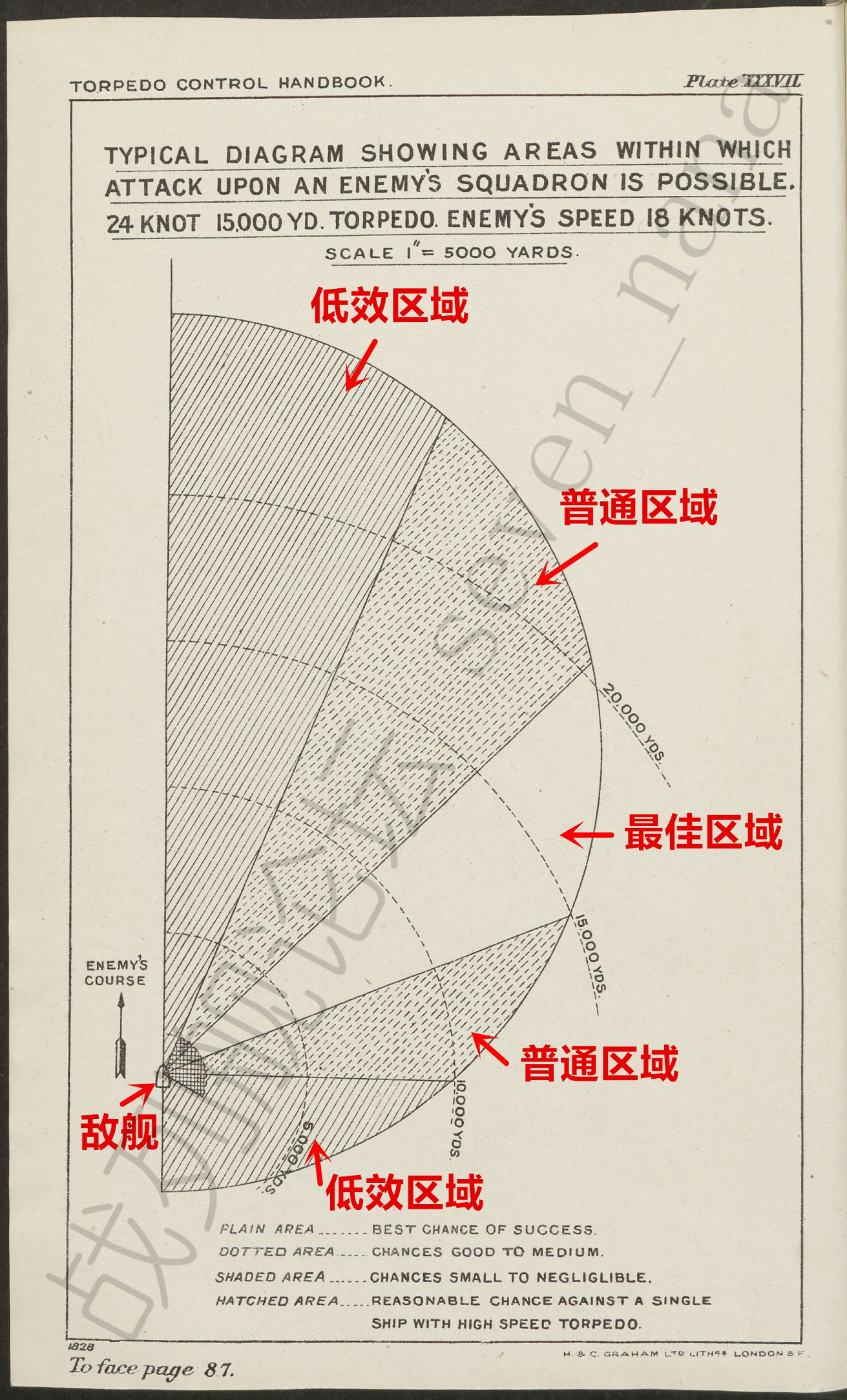

雷击威胁区域

下图中,本方军舰的斜前方和斜后方各有一艘敌方军舰,三艘军舰的航速均为18节,配备的鱼雷均采用了15,000码/24节的设定。

围绕着这三艘军舰,又有三个半圆——上方那个半圆,代表任何在此范围内的敌舰,都能对我舰构成鱼雷威胁;中间那个半圆,是我方鱼雷的射程范围;下方那个半圆,代表任何在此范围内的敌舰,都能被我舰鱼雷威胁。

上下两个半圆所重叠的区域,即中间那片斜线区域,代表任何在此范围内的敌舰,都能对我舰构成鱼雷威胁,但也会被我舰鱼雷威胁,即双方互相构成威胁的区域;而非重叠区域,则分别代表敌舰单方面对我舰构成威胁的区域,以及我舰单方面对敌舰构成威胁的区域。

二、鱼雷的实战运用案例

日德兰海战,是第一次世界大战期间规模最大的海上战斗,而鱼雷则在这场海战中发挥了重大的作用,因而这场海战十分适合作为研读鱼雷实战运用的案例。除此之外,在多格尔沙洲海战中,德国海军也使用了鱼雷。接下来我们具体聊一聊这两场海战中的鱼雷战。

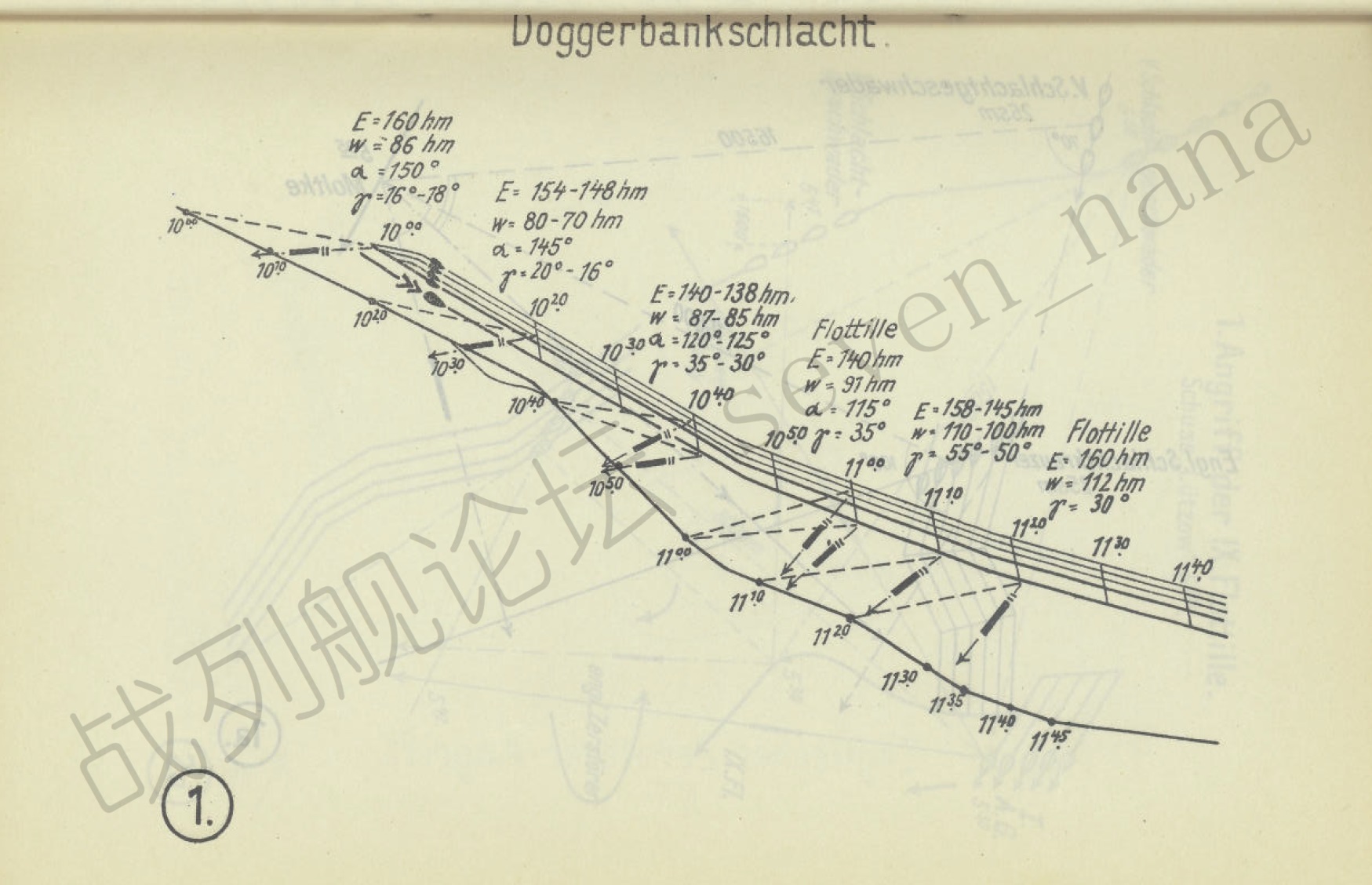

多格尔沙洲海战

关于多格尔沙洲海战的介绍,极少提及鱼雷战的环节,但实际上,德国海军在此战中是有发射过鱼雷的。从下图中可以看出,由于德国舰队的位置在英国舰队的斜前方,因此尽管实际开火距离在13.8-16km之间,但实际行驶距离则在7-11.2km之间,并未超出德国鱼雷的极限行驶距离。不过,这些鱼雷并未取得任何命中。此战是非常典型的追逐战中的鱼雷运用案例,充分体现了这种交战环境下,逃跑方可以在超远距离上发射鱼雷,而追击方则无法用鱼雷还手的态势。

日德兰海战

在日德兰海战中,交战双方的主力舰、轻巡洋舰、驱逐舰,都曾向对方发射过鱼雷,并且还覆盖了从前卫战,到主力决战,乃至夜战的各个阶段,因此鱼雷战相关的素材是非常丰富的。

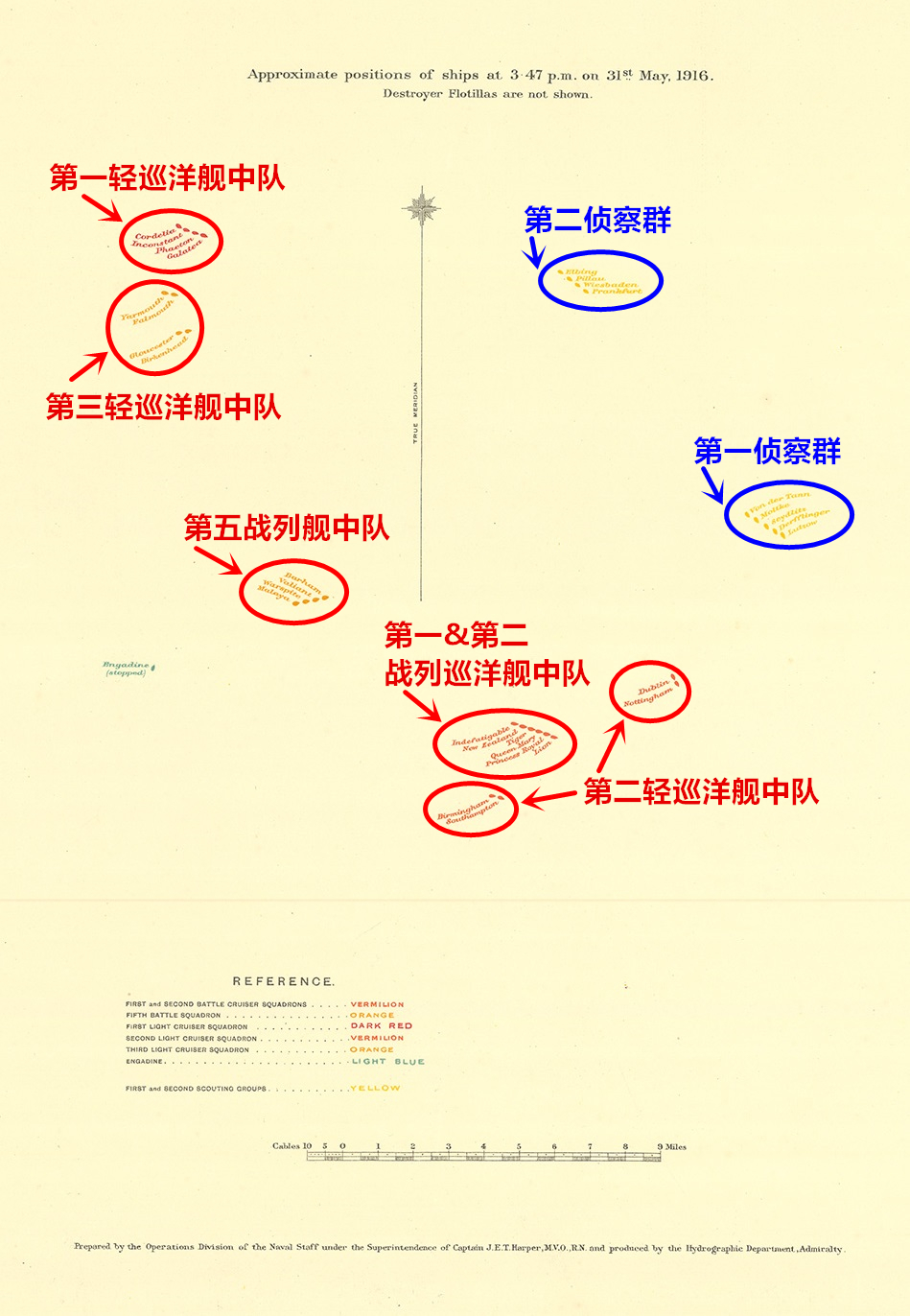

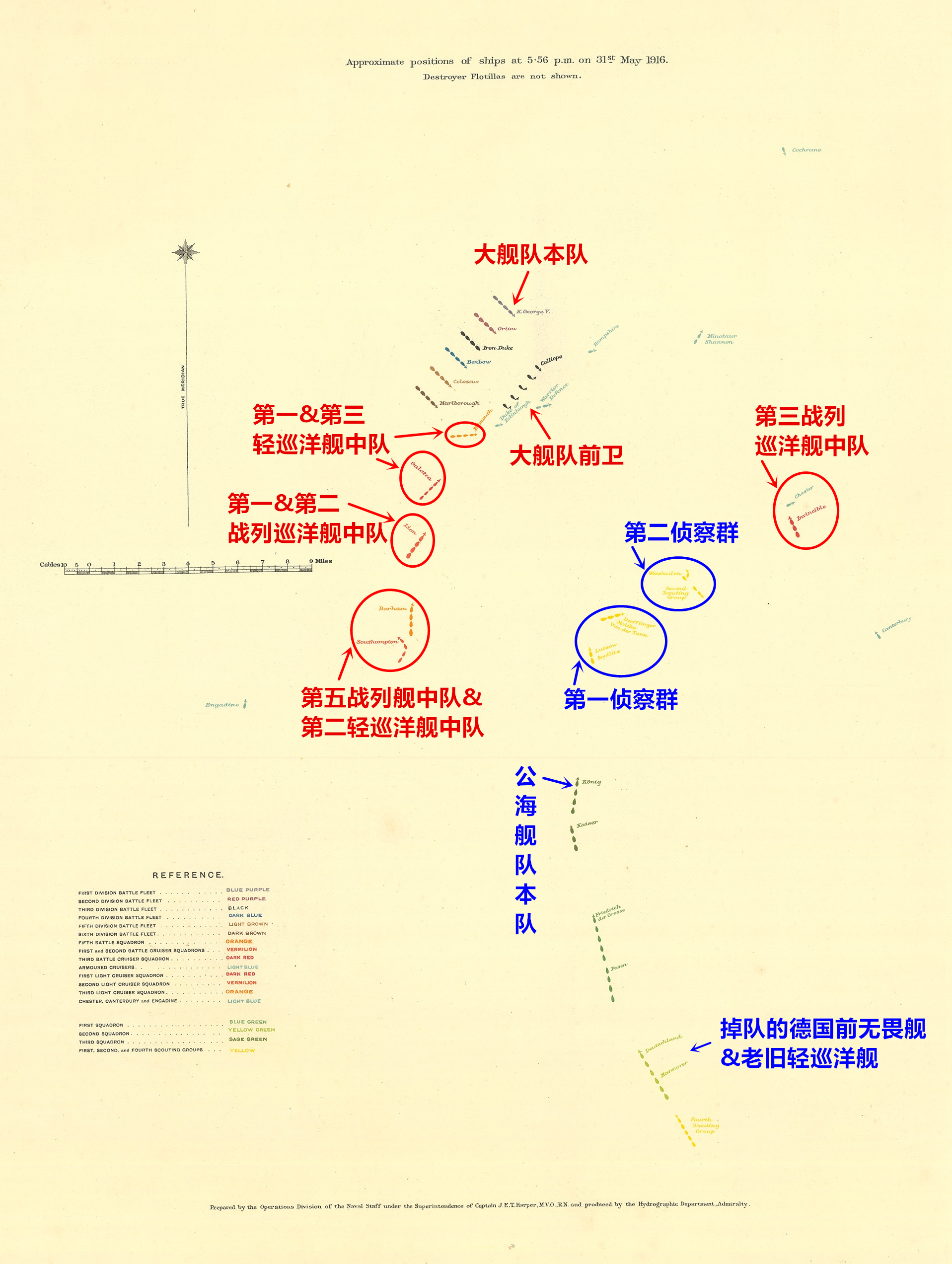

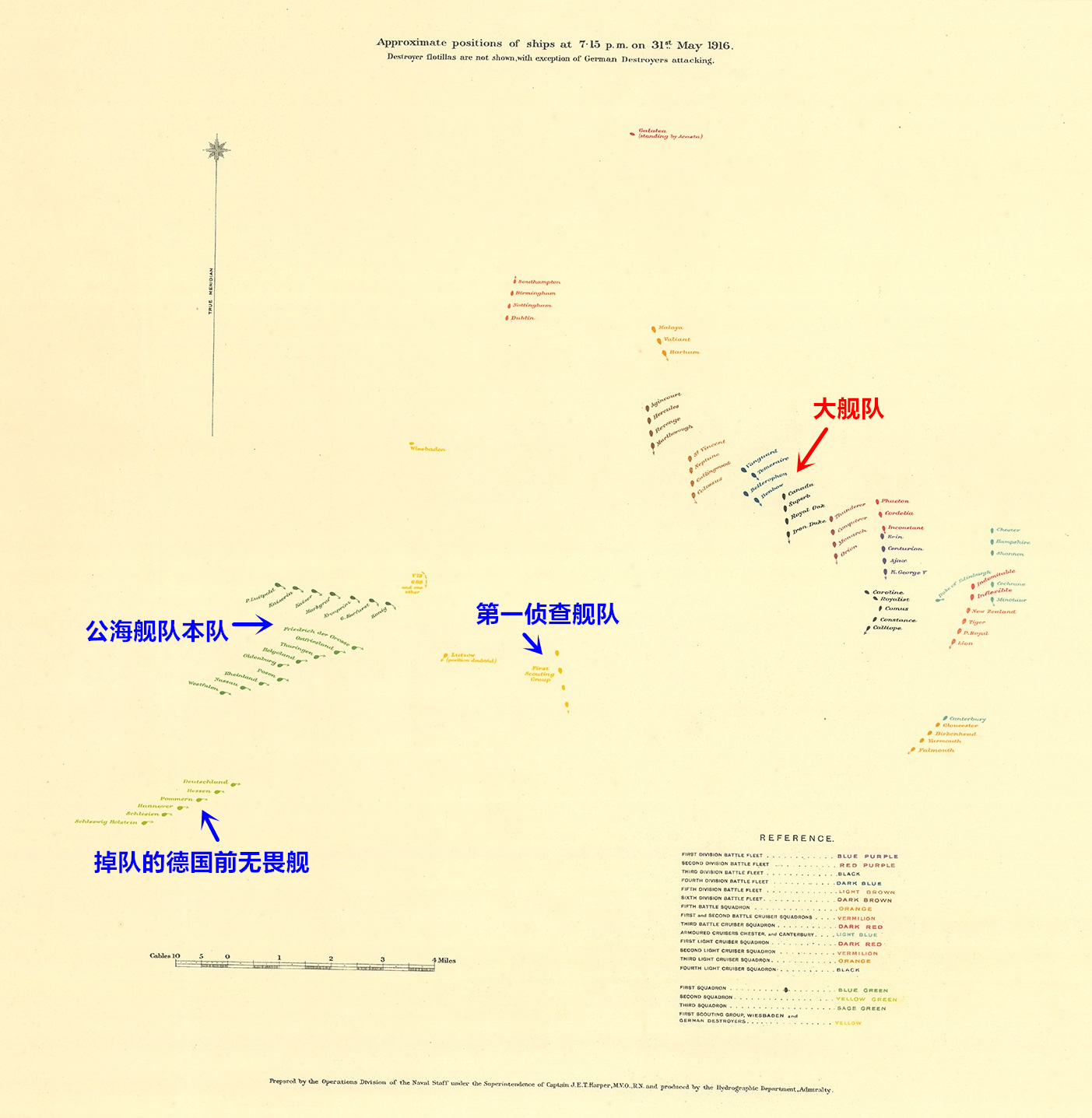

双方态势 - 15时47分

下图中,展示了双方的战列巡洋舰即将开始交战之时,英德两国舰队所在的位置与态势。可以看到,英国第1、第2战列巡洋舰中队(合计6艘战列巡洋舰)与德国第1侦察群(5艘战列巡洋舰)即将开始厮杀,英国第2轻巡洋舰中队(4艘轻巡洋舰)在前方进行侦察,而第5战列舰中队(4艘战列舰)则因故落在了后方。至于最早发生接触的英国第1、第3轻巡洋舰中队(合计8艘轻巡洋舰)与德国第2侦察群(4艘轻巡洋舰),则落在了更后面。

图中没有画出的,是双方的驱逐舰部队——贝蒂麾下的驱逐舰部队中,第9、10、13驱逐舰中队(合计1艘轻巡洋舰、18艘驱逐舰)正在伴随第1、第2战列巡洋舰中队,第1驱逐舰中队(1艘侦察巡洋舰、9艘驱逐舰)正在伴随第5战列舰中队;而希佩尔麾下的驱逐舰部队中,旗舰(1艘轻巡洋舰)和第9驱逐舰中队(11艘驱逐舰)正在伴随第1侦察群,第2、6驱逐舰中队(合计19艘驱逐舰)正在伴随第2侦察群。

此后,双方共同南下,希佩尔将贝蒂引诱向了公海舰队所在的方位。

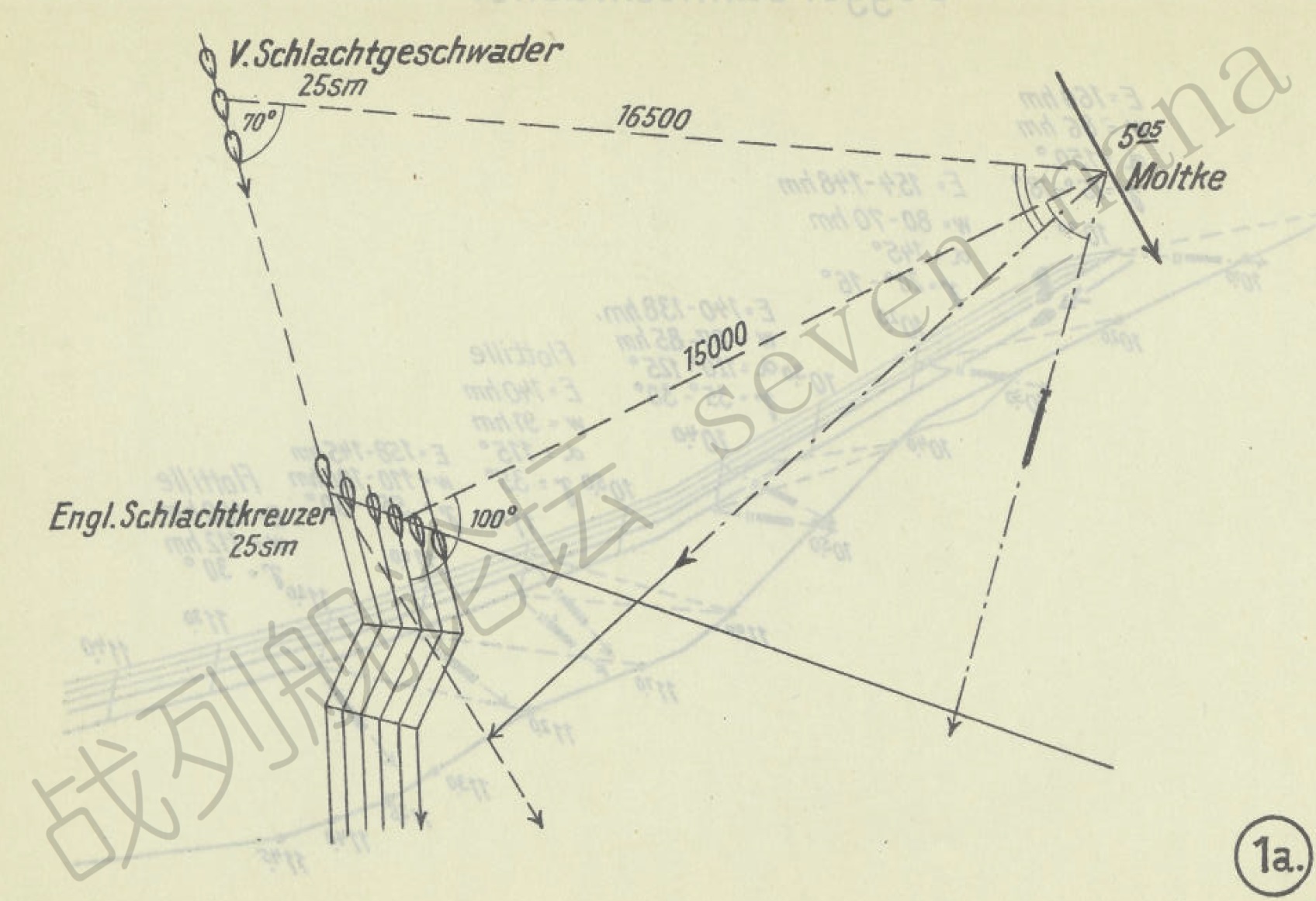

毛奇号雷击英国战列巡洋舰

整场海战中,最早发动雷击的,是毛奇(SMS Moltke)号战列巡洋舰,在16时05分前后,她向英国战列巡洋舰编队发起了雷击。

毛奇号雷击英国战列巡洋舰 - 态势示意图

注释:图中标注的是德国时间,相比英国时间早1个小时,下同。

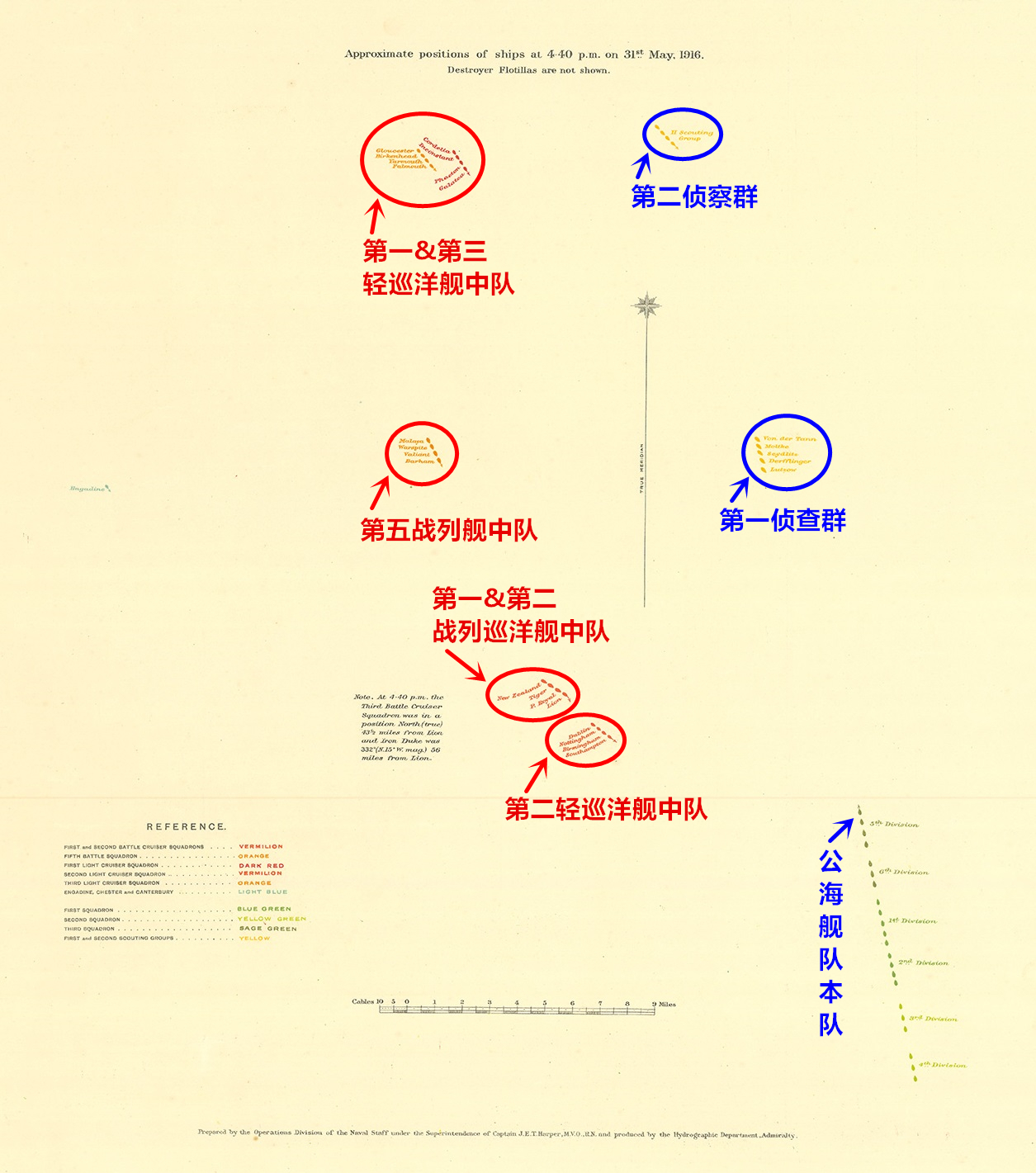

双方态势 - 16时40分

下图中,展示了英国战列巡洋舰队发现德国公海舰队之时,双方舰队所在的位置与态势。可以看到,德国公海舰队的本队,核心力量是由两个新锐战列舰中队构成的(合计16艘战列舰),此外还有一个老旧战列舰中队(6艘前无畏舰)和一个侦察群(5艘较老的轻巡洋舰)步履蹒跚地掉在了后头。

图中没有画出的,是公海舰队本队的驱逐舰部队——包括旗舰(1艘轻巡洋舰)及第1、3、5、7驱逐舰中队(合计31艘驱逐舰)。

此后,贝蒂掉头北上,并逐渐将德国舰队引诱向了大舰队所在的方位。

贝蒂队掉头之前,英德两国轻型舰艇发起的雷击

在贝蒂队即将与舍尔队发生遭遇之时,双方的驱逐舰交战开始了——德国驱逐舰的目标是向英国战列巡洋舰发起雷击;而英国驱逐舰的目标则是向德国战列巡洋舰发起雷击。除了试图雷击对方主力舰外,双方驱逐舰还进行了近距离格斗,以求击沉对方,从而保护自家的主力舰。在此过程中,英舰发射的鱼雷击沉了V29号驱逐舰,英舰炮火则打瘫了V27号驱逐舰。在转移了船员后,V26号驱逐舰开炮击沉击沉了V27号驱逐舰。另一方面,涅斯托耳(HMS Nestor)号与游牧民(HMS Nomad)号驱逐舰,则由于冲的过于靠前,而被德舰炮火打瘫,并最终双双沉没。

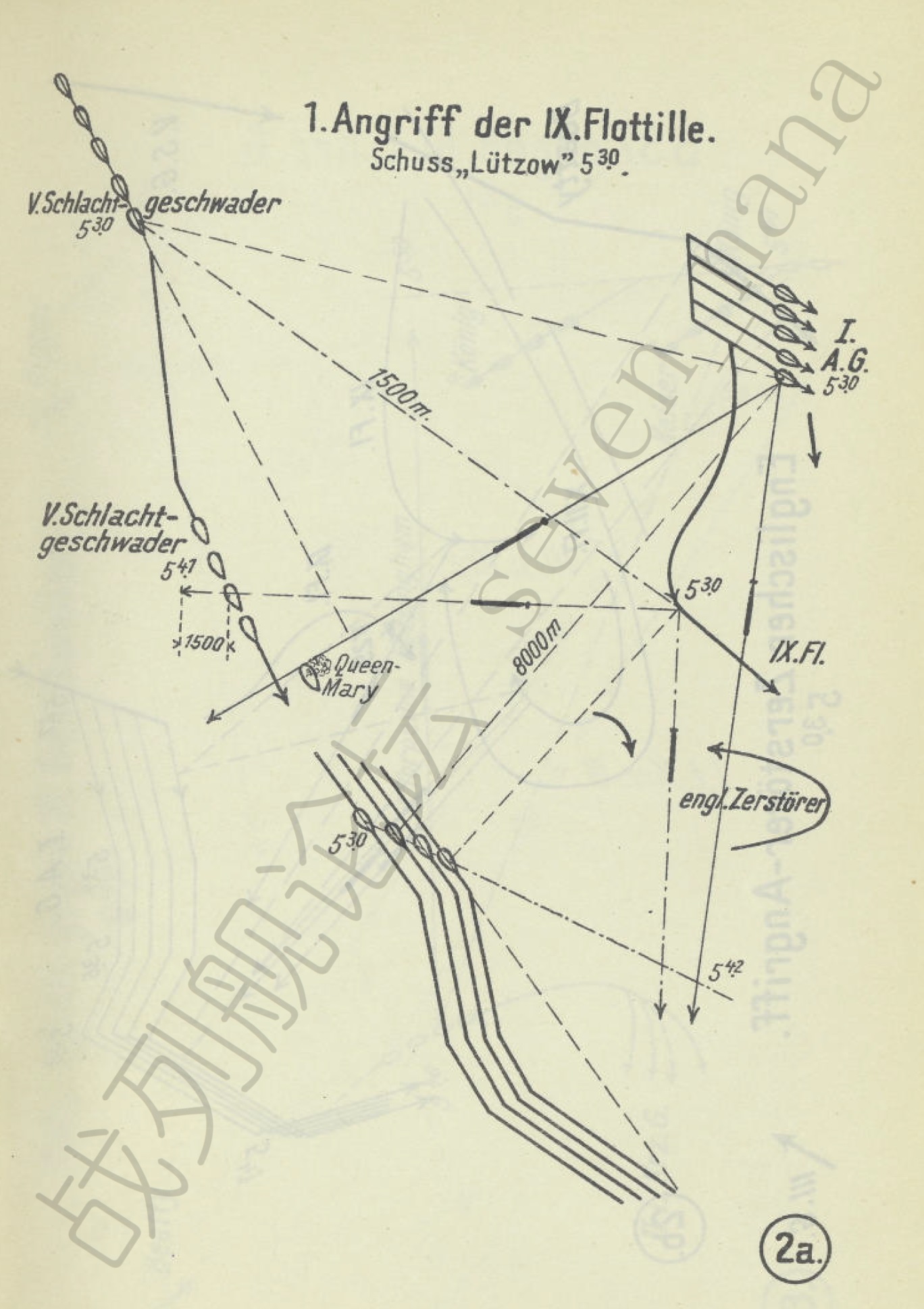

德国驱逐舰雷击英国战列巡洋舰 - 态势示意图

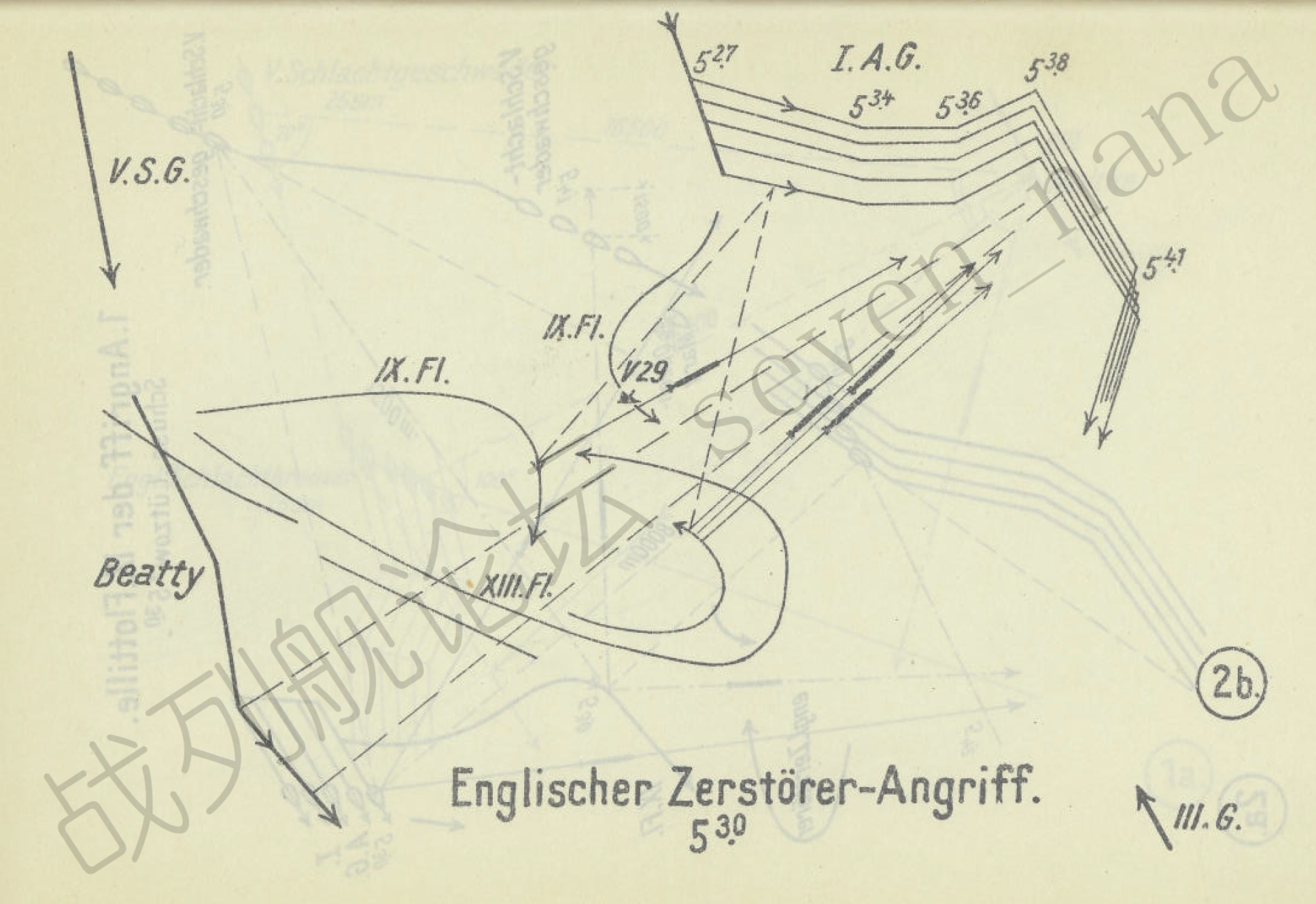

英国驱逐舰雷击德国战列巡洋舰 - 态势示意图

贝蒂队掉头之后,英国轻型舰艇发起的雷击

贝蒂发出掉头命令后,第2轻巡洋舰中队下属的诺丁汉(HMS Nottingham)号轻巡洋舰,在超远距离上向德国战列舰发射了1枚超远程模式(17,500码射程)设定的鱼雷。与此同时,有1枚英国驱逐舰发射的鱼雷,击中了塞德里茨(SMS Seydlitz)号战列巡洋舰。

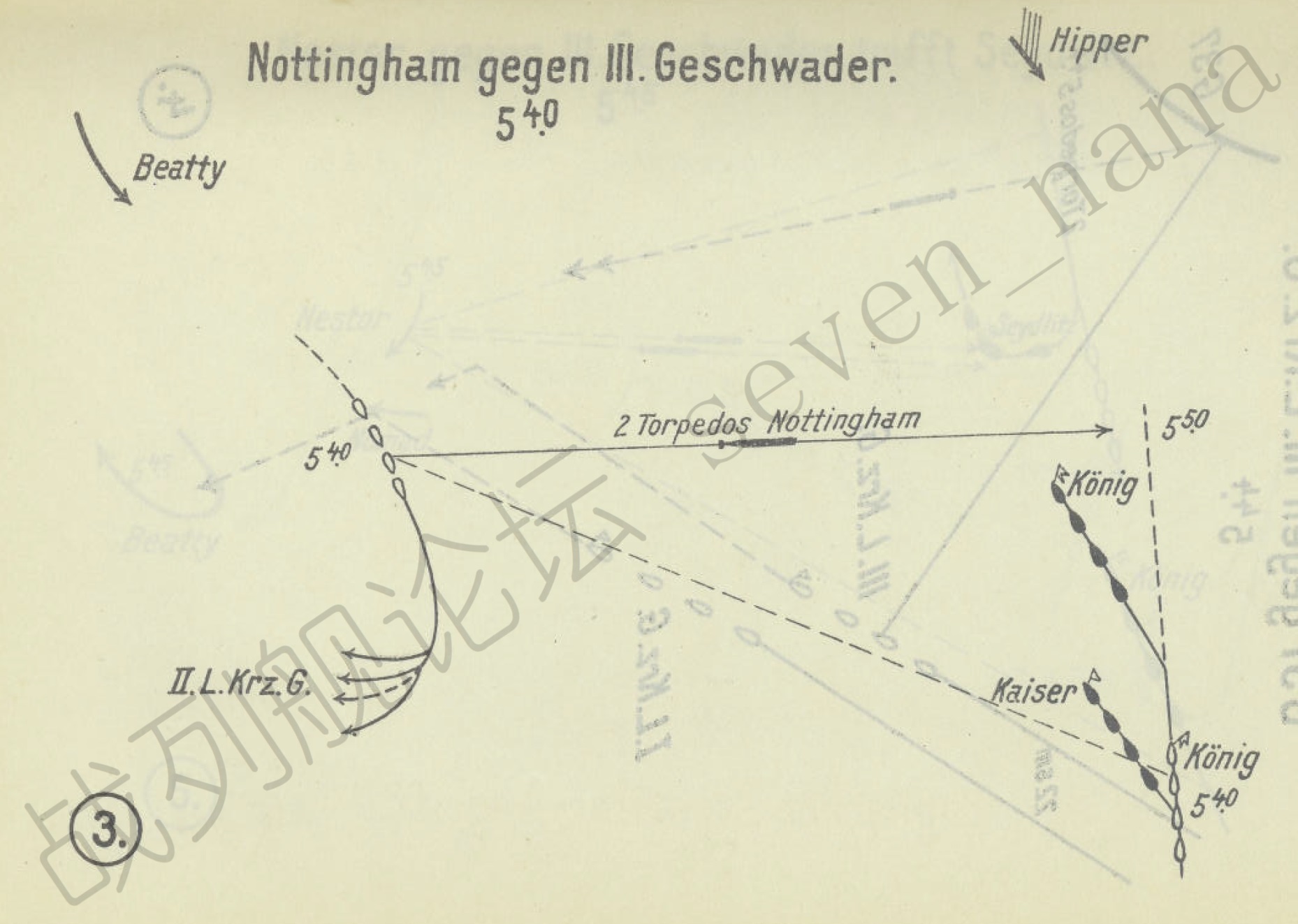

诺丁汉号雷击德国第3战列舰中队 - 态势示意图

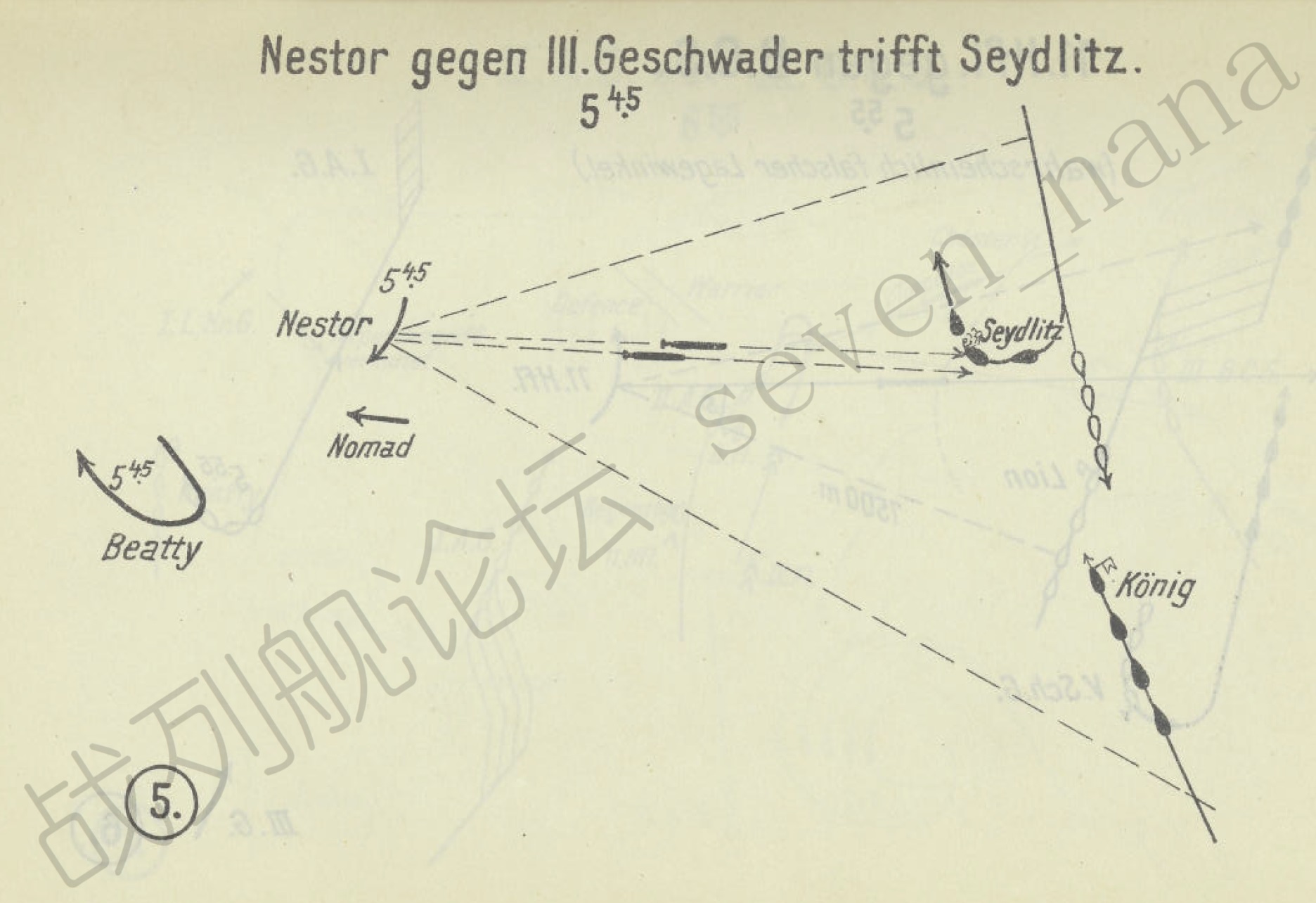

英国驱逐舰雷击德国战列巡洋舰 - 态势示意图

注释:德国人误认为涅斯托耳(HMS Nestor)号驱逐舰发射的鱼雷击中了塞德里茨(SMS Seydlitz)号战列巡洋舰;但实际上,那枚鱼雷应该是由攻城雷(HMS Petard)号或湍流(HMS Turbulent)号驱逐舰发射的。

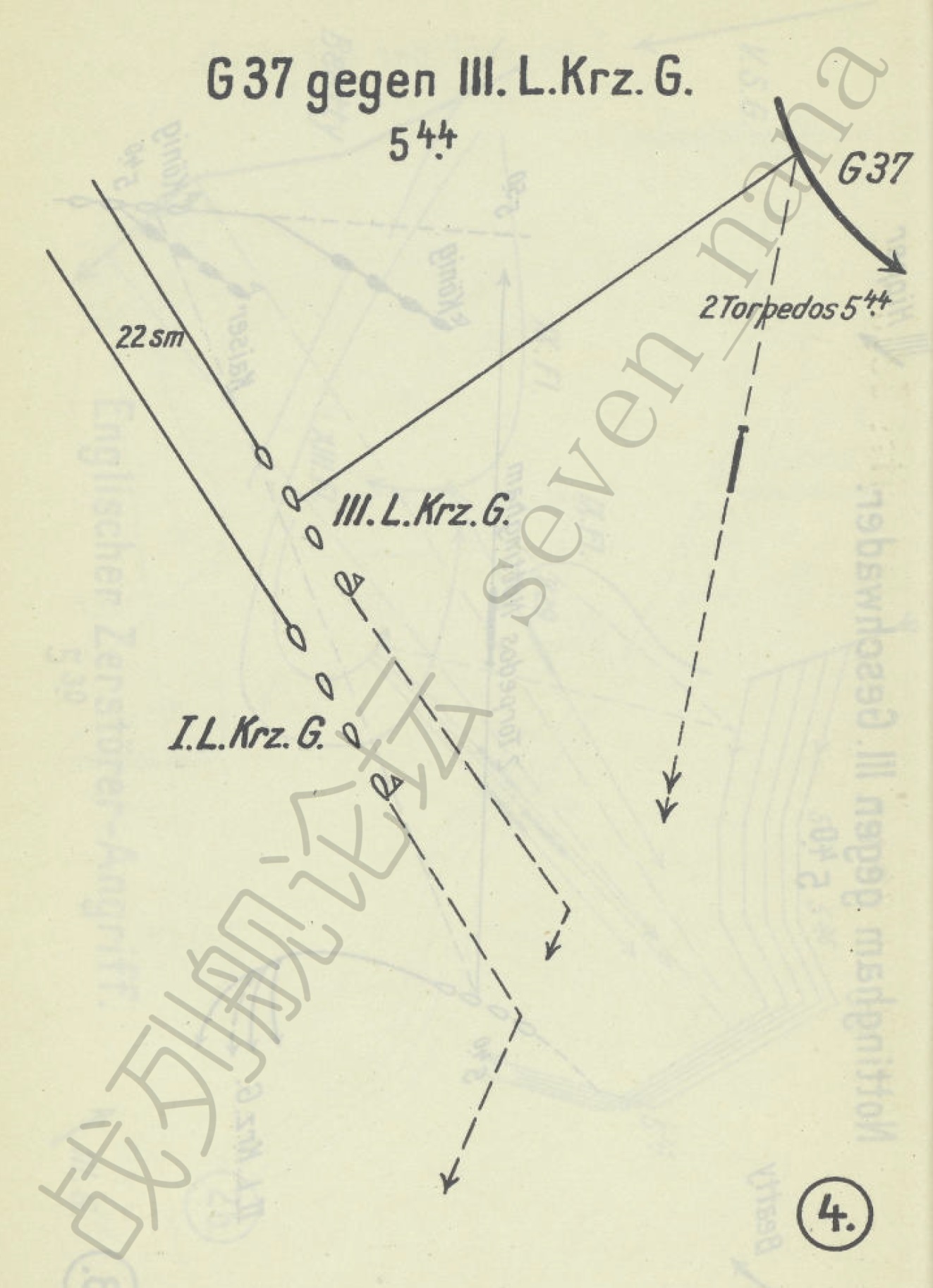

G37号雷击英国第3轻巡洋舰中队

16时44分时,在稍北一些的地方,德国第6驱逐舰中队下属的G37号驱逐舰向英国第3轻巡洋舰中队发起了雷击。

G37号雷击英国第3轻巡洋舰中队 - 态势示意图

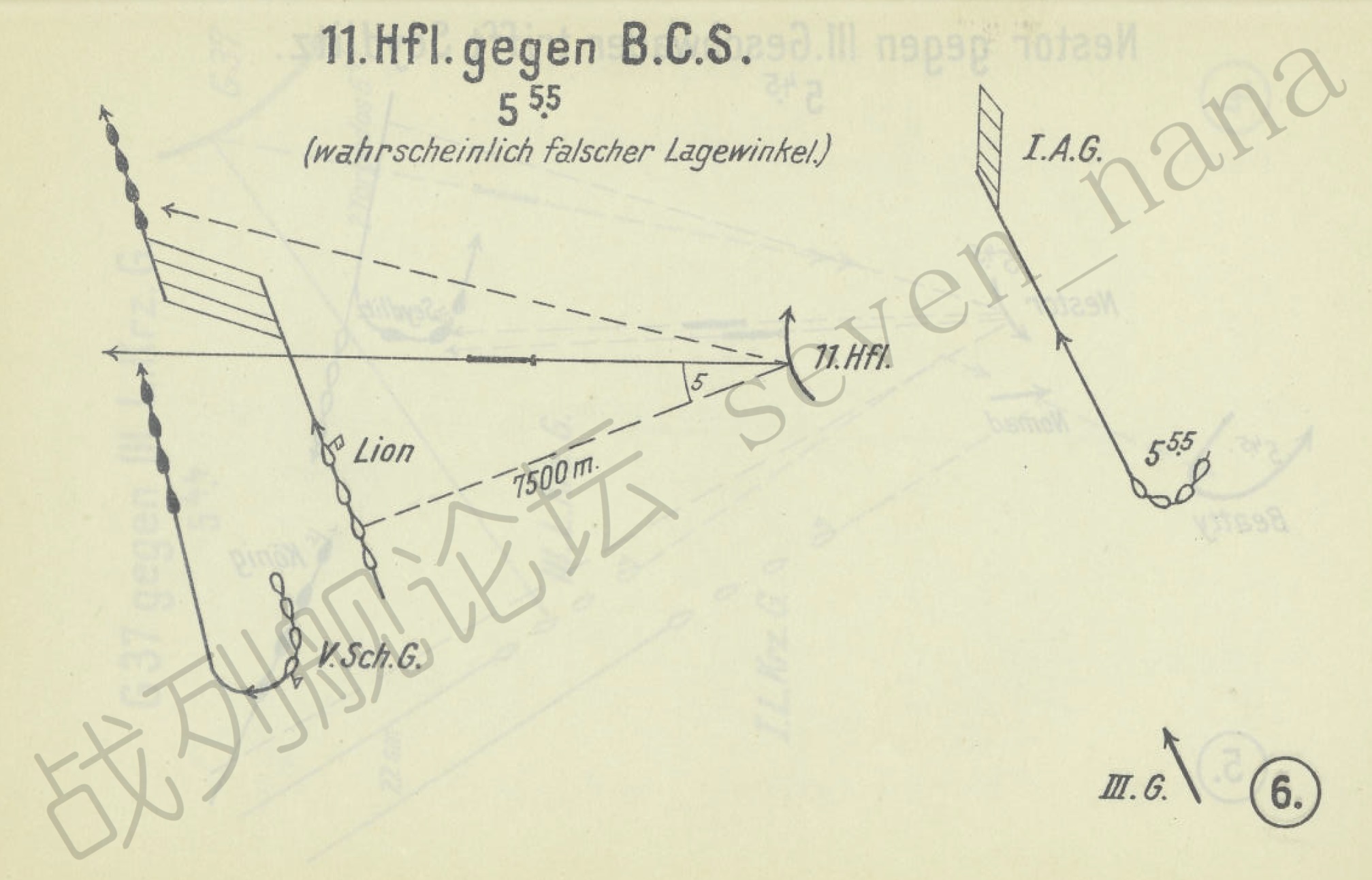

德国第11驱逐舰半中队雷击英国战列巡洋舰

当贝蒂完成转向后,德国第6驱逐舰中队下属的第11驱逐舰半中队,又在16时55分前后,向英国战列巡洋舰发起了雷击。

德国第11驱逐舰半中队雷击英国战列巡洋舰 - 态势示意图

双方态势 - 17时56分

下图中,展示了英国战列巡洋舰队即将与英国大舰队汇合之时,英德两国舰队所在的位置与态势。可以看到,大舰队本队共有三个战列舰中队(合计24艘战列舰),并拥有两个巡洋舰中队和一个轻巡洋舰中队作为前卫(合计8艘装甲巡洋舰、5艘轻巡洋舰)。此外,在大舰队前方,还有一支由胡德少将指挥的第3战列巡洋舰中队(3艘战列巡洋舰、外加临时配属的2艘轻巡洋舰)。

图中没有画出的,是大舰队的附属驱逐舰部队(合计1艘轻巡洋舰、50艘驱逐舰)。

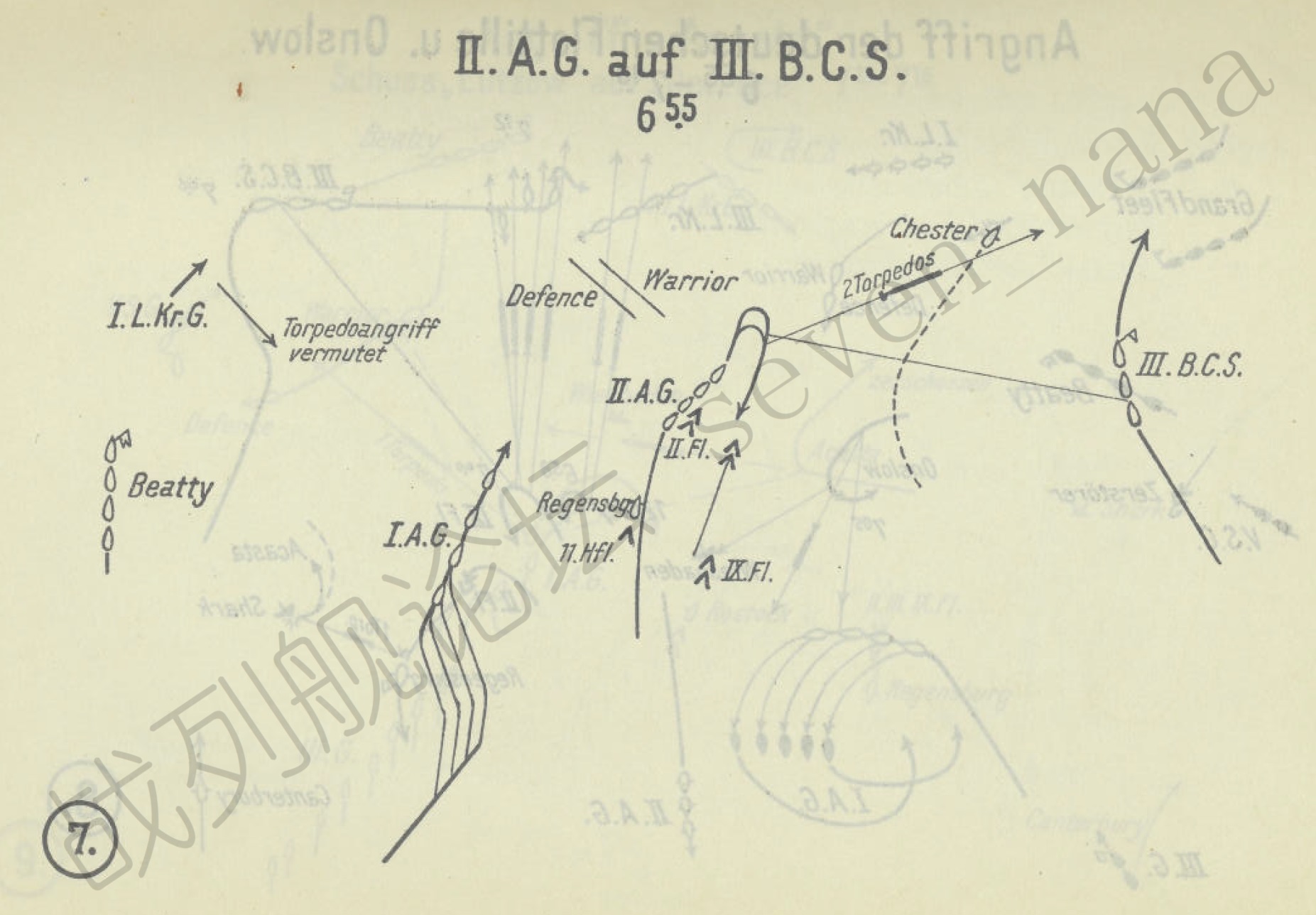

T头前夕的混战

在大舰队形成T头之前,英德双方的前卫部队已提前展开了混战,包括但不限于:

1)德国第2侦察群的轻巡洋舰,遭到了胡德队的战列巡洋舰的痛击,其中威斯巴登(SMS Wiesbaden)号轻巡洋舰被12英寸炮弹击中;而德国第2侦察群的其余轻巡洋舰,则用火炮和鱼雷进行了还击,其炮火重创了切斯特(HMS Chester)号轻巡洋舰。

2)德国第2驱逐舰中队、第6驱逐舰中队下属的第12驱逐舰半中队、以及第9驱逐舰中队,对英舰进行了雷击,其中S54号驱逐舰发射的鱼雷,击中了鲨鱼(HMS Shark)号驱逐舰,后者同时还被多发炮弹击中,最终于19时左右沉没。

3)德国第1侦察群的吕佐夫(SMS Lützow)号战列巡洋舰,向作为大舰队前卫的英国装甲巡洋舰进行了雷击。

4)昂斯洛(HMS Onslow)号驱逐舰,先后对德国战列巡洋舰和轻巡洋舰进行了雷击,并击中了威斯巴登(SMS Wiesbaden)号轻巡洋舰,后者最终于次日凌晨沉没。

5)阿卡斯塔(HMS Acasta)号驱逐舰,向已经被12英寸炮弹和21英寸鱼雷击中的威斯巴登(SMS Wiesbaden)号轻巡洋舰进行了鱼雷补刀,但并未命中。

德国第2侦察群雷击胡德队 - 态势示意图

英德双方驱逐舰发起的鱼雷混战 - 态势示意图

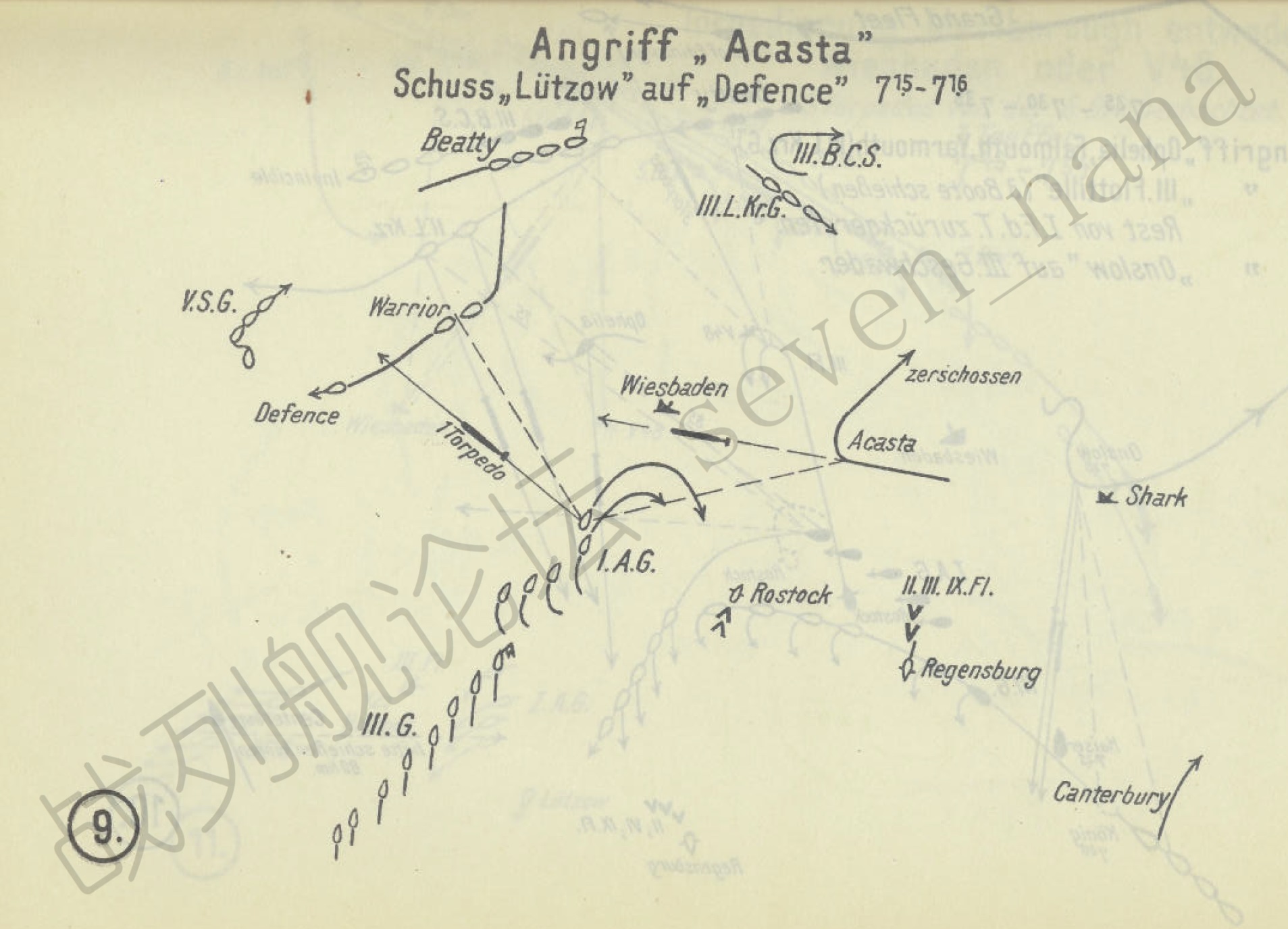

吕佐夫号雷击英国装甲巡洋舰、阿卡斯塔号雷击威斯巴登号 - 态势示意图

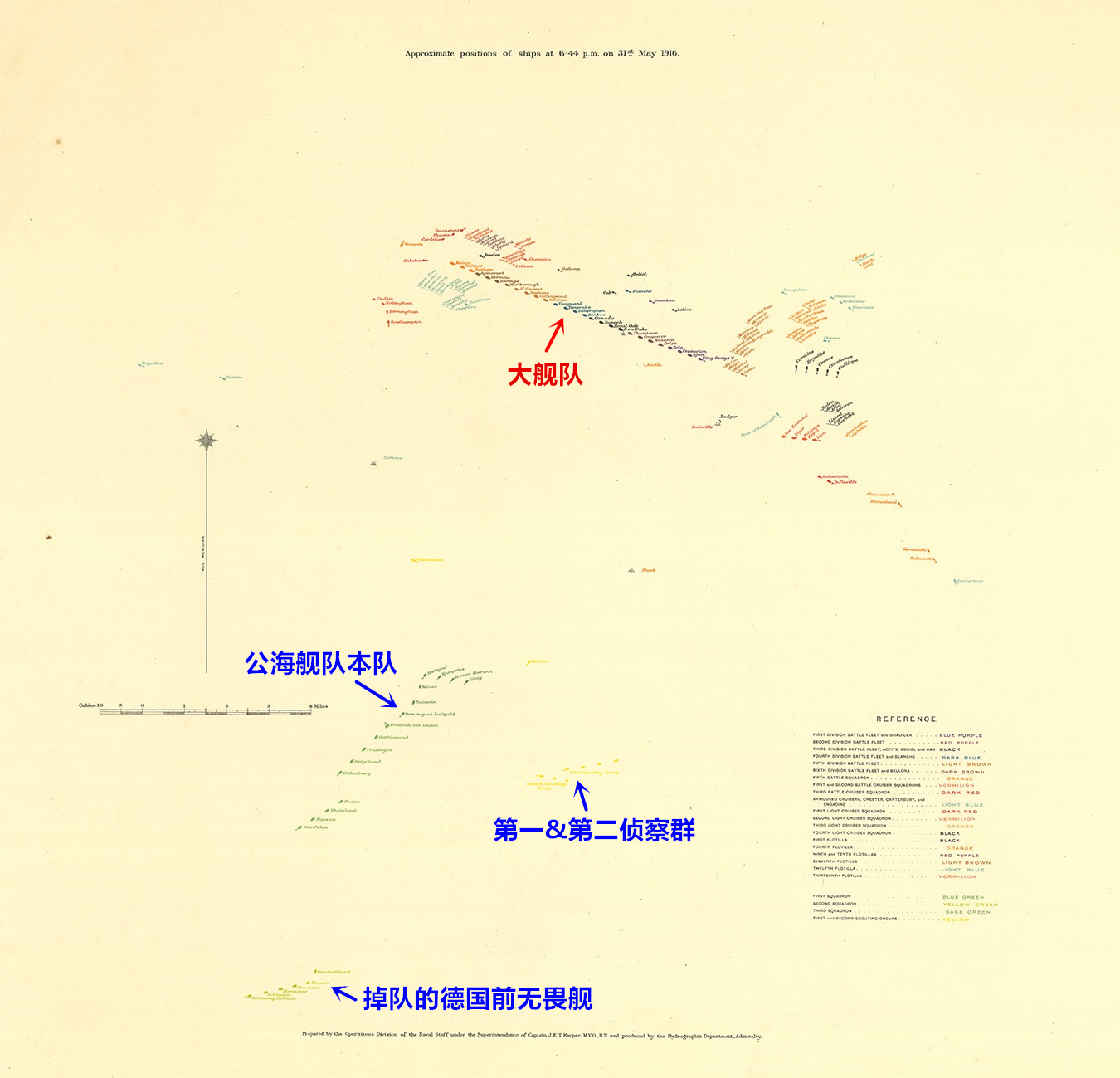

双方态势 - 18时44分

下图中,展示了英国舰队展开为战列线,并对德国舰队形成T头优势之时,双方舰队所在的位置与态势。可以看到,在此局面下,公海舰队完全无法与大舰队抗衡,撤退是唯一的选择。

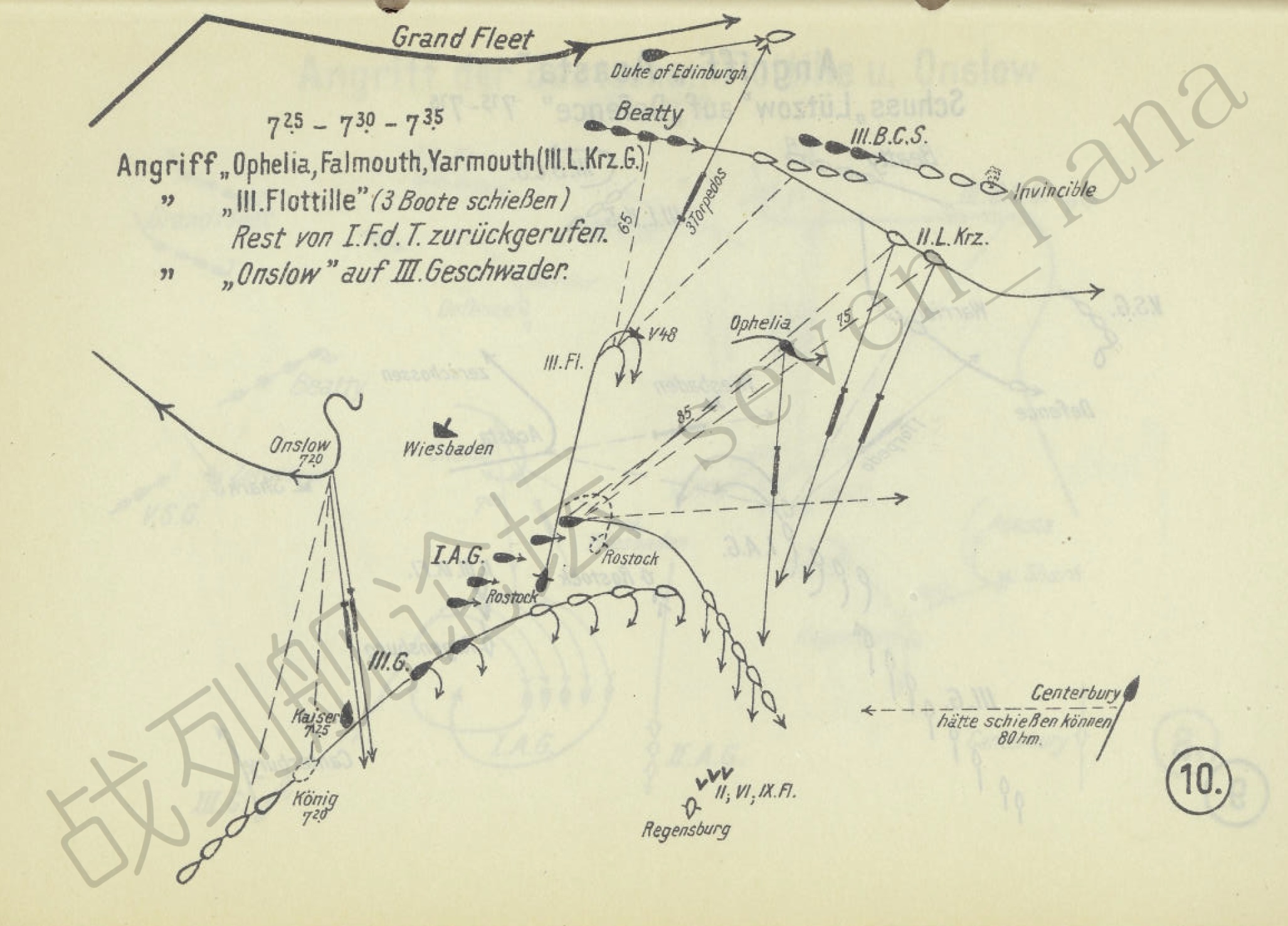

德舰撤退时的混战

在公海舰队撤退之时,双方轻型舰艇都互相向对方主力舰发射了鱼雷,大致情况如下:

1)昂斯洛(HMS Onslow)号驱逐舰向德国战列舰发起了雷击;奥菲莉娅(HMS Ophelia)号驱逐舰、法尔茅斯(HMS Falmouth)号和雅茅斯(HMS Yarmouth)号轻巡洋舰,向德国战列巡洋舰发起了雷击。

2)德国第3驱逐舰中队向英国战列巡洋舰发起了雷击。

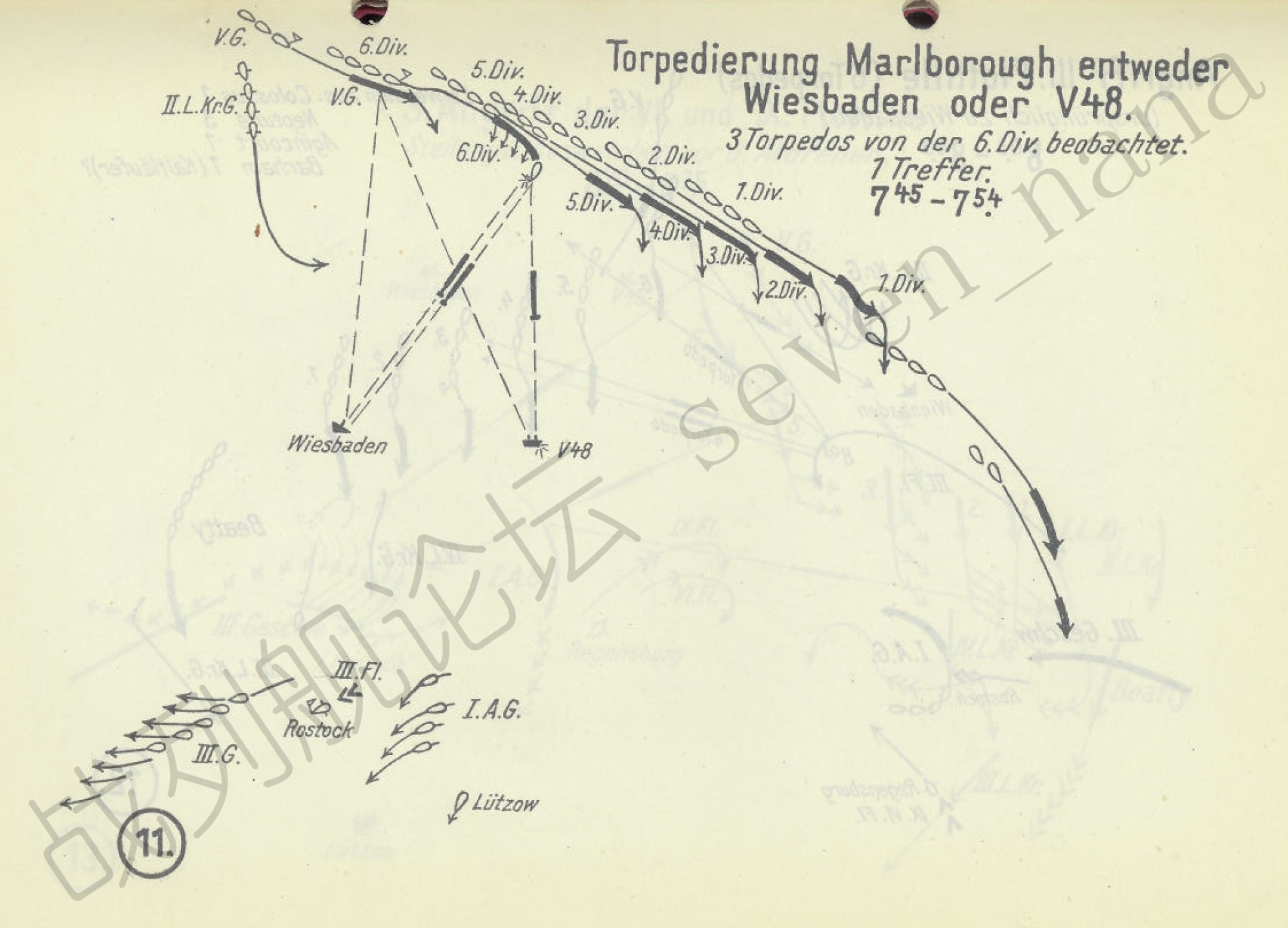

3)威斯巴登(SMS Wiesbaden)号轻巡洋舰与V48号驱逐舰向英国战列舰发起了雷击,前者发射的鱼雷击中了马尔伯勒(HMS Marlborough)号战列舰,而后者则被英国驱逐舰的炮火击沉。

英德双方互相雷击对方主力舰 - 态势示意图

威斯巴登号轻巡洋舰和V48号驱逐舰雷击英国战列舰 - 态势示意图

双方态势 - 19时15分

下图中,展示了英国舰队对德国舰队形成第二次T头优势之时,双方舰队所在的位置与态势。可以看到,尽管在第二次T头时,英方的战列线已经解散,但依旧占据了拦截位置,挡在了德舰的返航路线上。在此情况下,舍尔不得不再度做出撤退的决定。

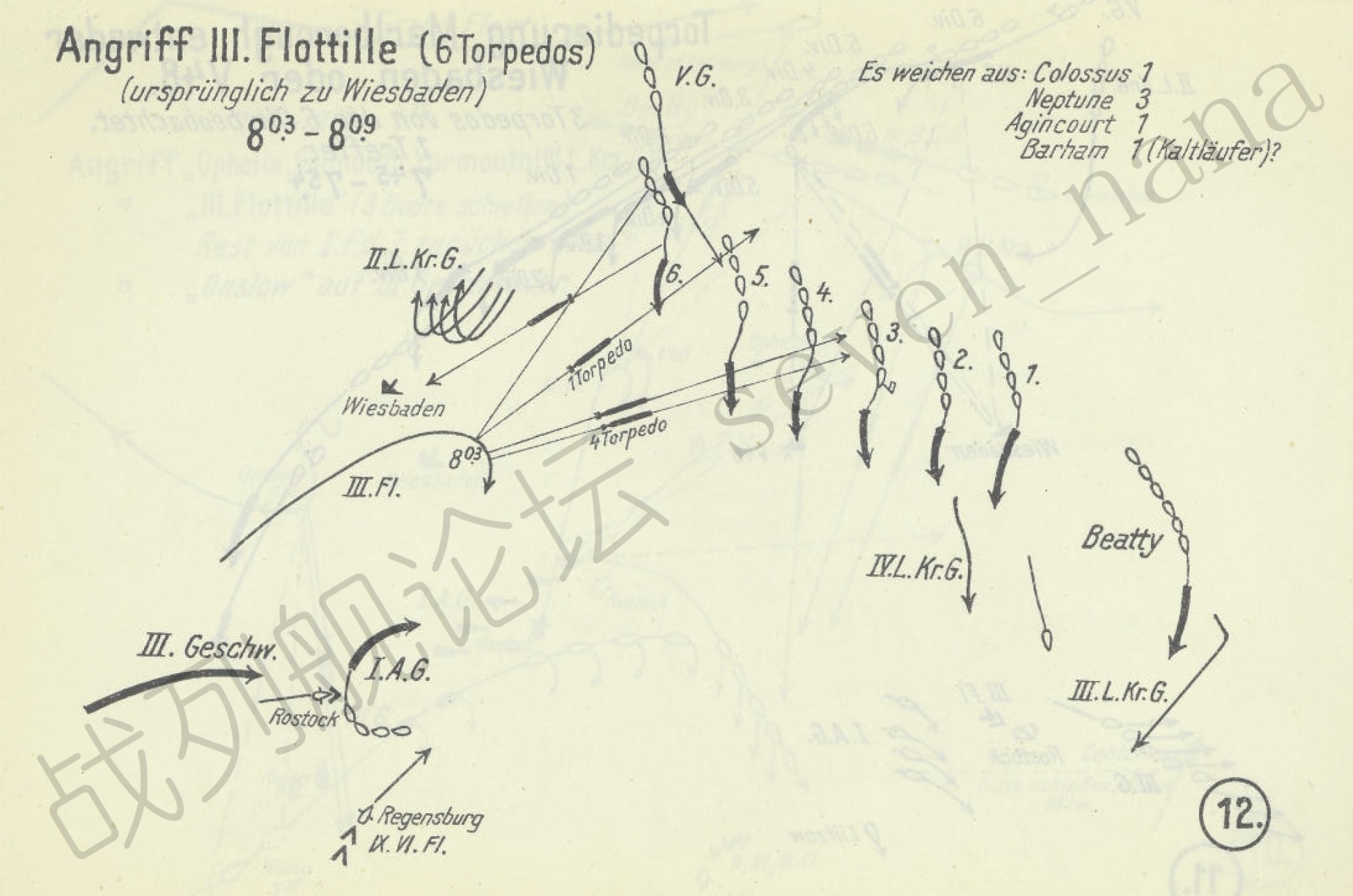

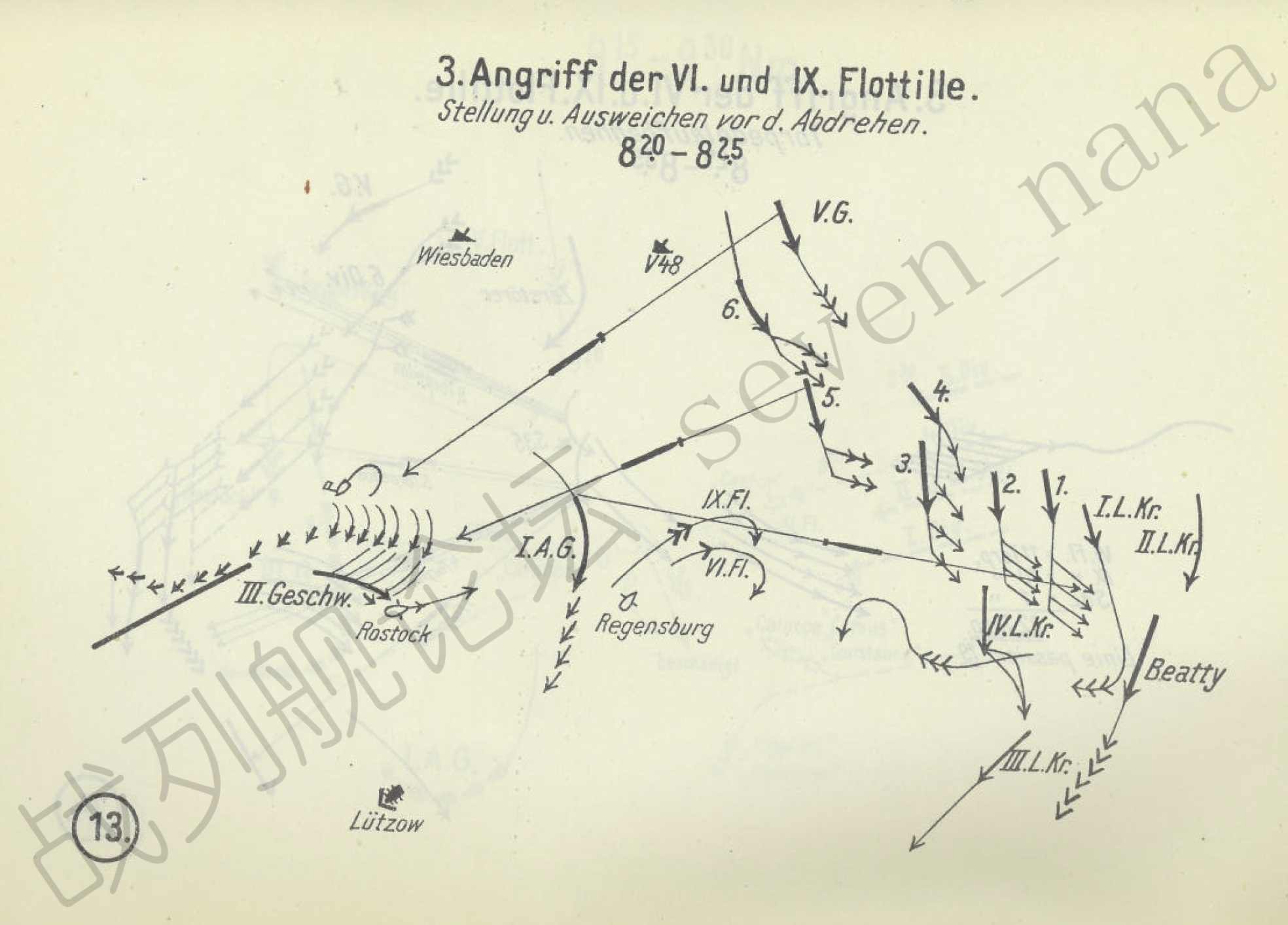

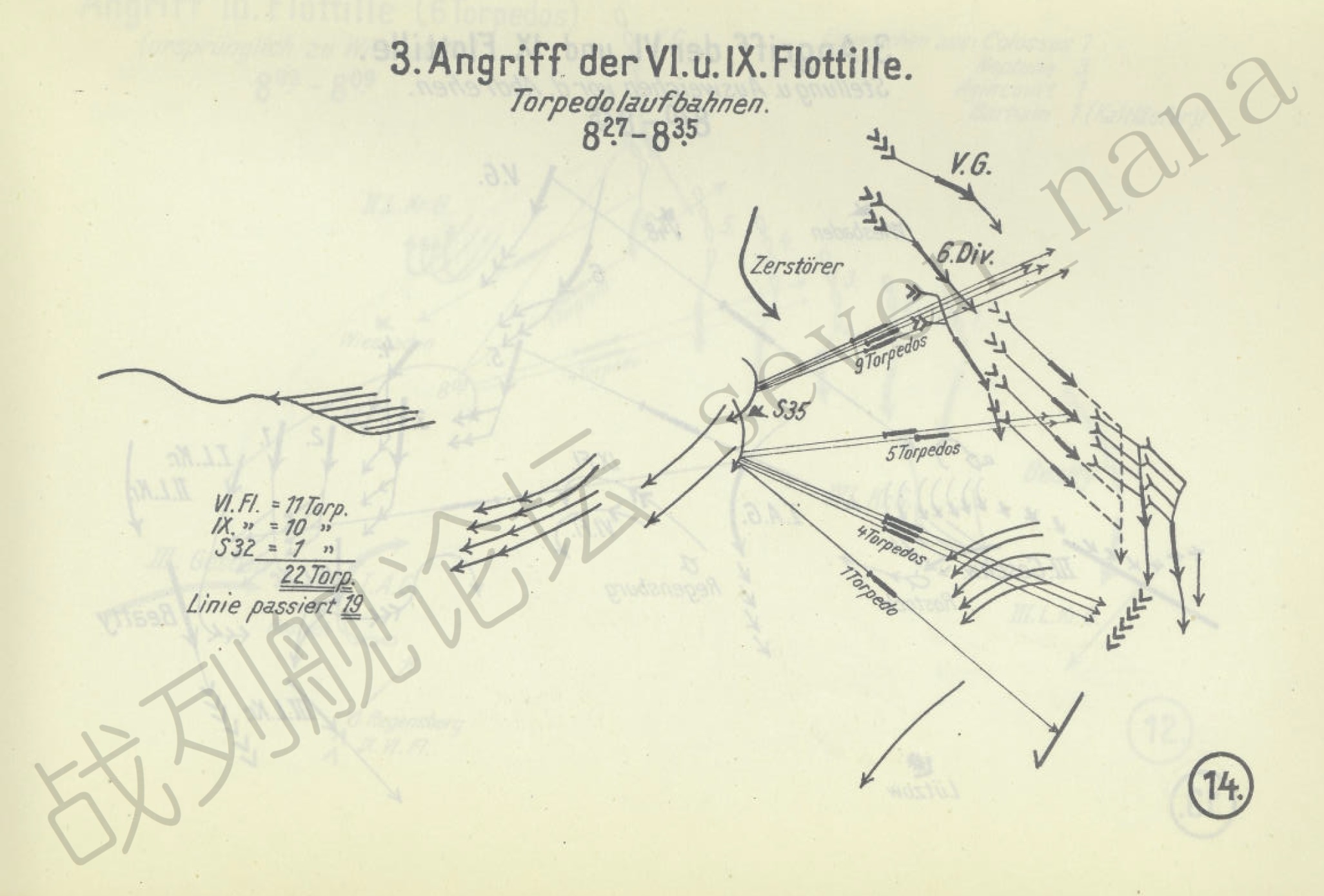

德舰再度撤退时的混战

为了掩护战列舰们顺利撤退,德国第3、6、9驱逐舰中队向英国战列舰发起了雷击。尽管德国人发射了大量鱼雷,但无一命中英国军舰。在此期间,S35号驱逐舰被铁公爵(HMS Iron Duke)号战列舰的炮火击沉。另一方面,也有部分英国军舰,向德国军舰发起了零星的雷击。

德国第3驱逐舰中队雷击英国战列舰 - 态势示意图

德国第6、9驱逐舰中队雷击英国战列舰 - 态势示意图

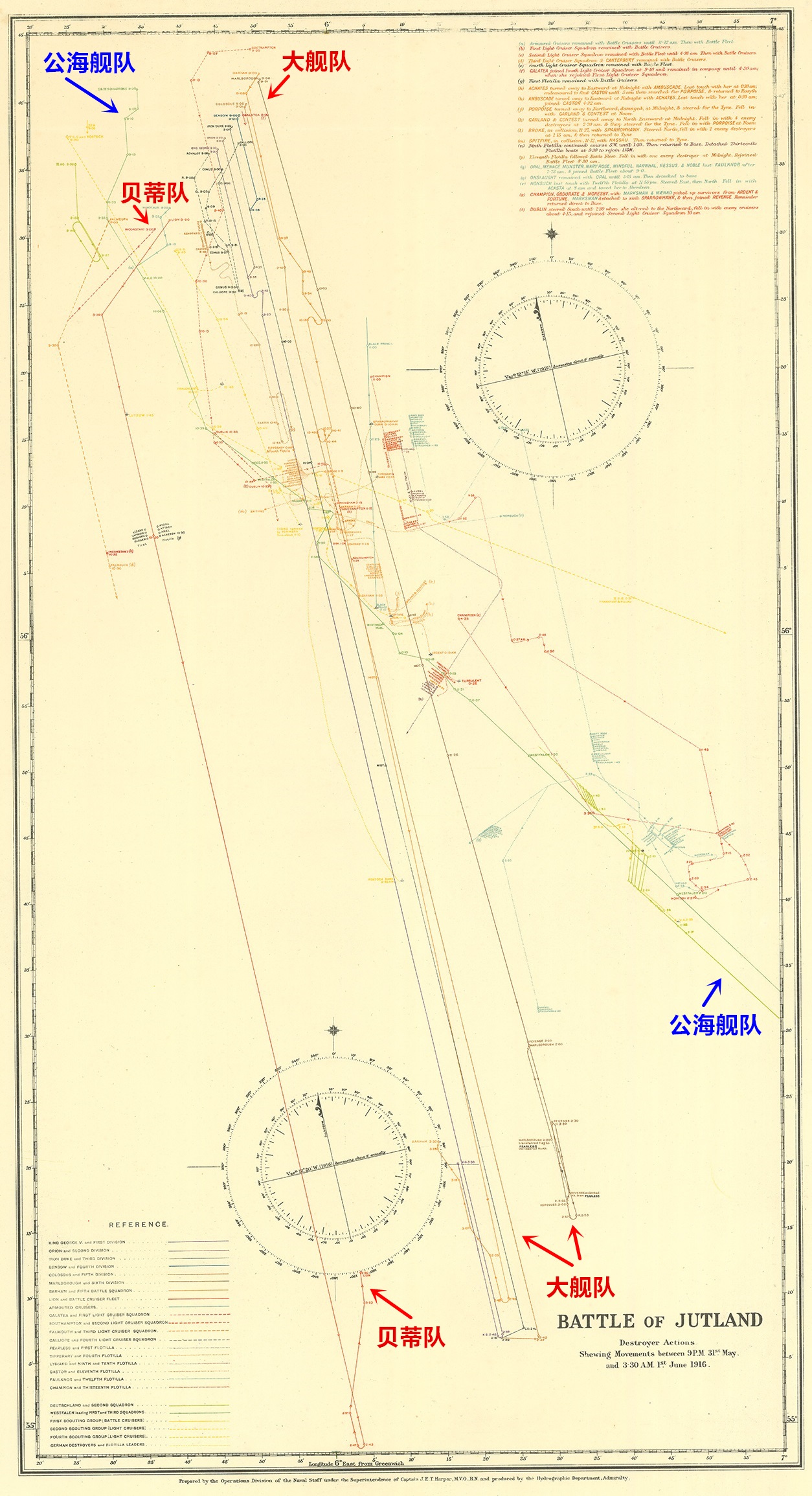

双方动向 - 21时至次日3时30分

下图中,展示了英德两国舰队在夜战阶段中的位置与态势。可以看到,公海舰队从大舰队的尾部穿了过去,并与跟随在大舰队后方的英国驱逐舰群进行了多次交锋。但在德舰突破英舰封锁之时,贝蒂和杰里科却毫无反应,一直保持了直线航线。

夜间混战

整个夜战阶段,英国方面的主力舰几乎毫无作为,但部分轻巡洋舰和驱逐舰部队则与德国舰队有所接触,还向德国主力舰发起了颇为成功的雷击。整场夜战的大致情况如下:

1)9时50分左右,德国第7驱逐舰中队从后方接近了英国第4驱逐舰中队,前者在发射完鱼雷后很快就脱离了战斗,由于这些鱼雷并未命中目标,因此双方均无损伤。

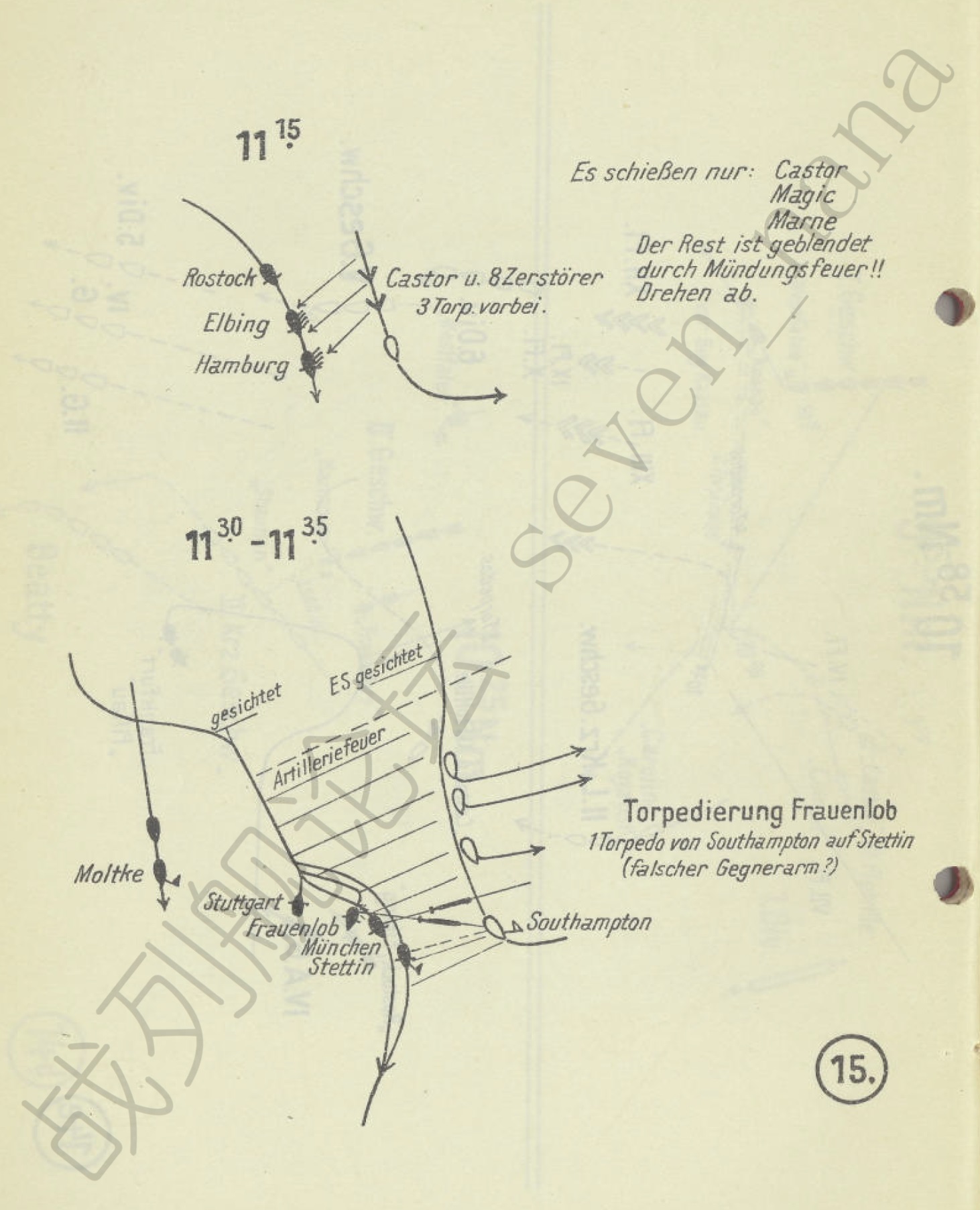

2)10时过后,卡斯托耳(HMS Castor)号轻巡洋舰及其所率领的第11驱逐舰中队,与汉堡(SMS Hamburg)号、罗斯托克(SMS Rostock)号、以及埃尔宾(SMS Elbing)号轻巡洋舰遭遇,双方进行了火炮和鱼雷对决。

3)10时30分前后,英国第2轻巡洋舰中队,与斯德丁(SMS Stettin)号、慕尼黑(SMS München)号、弗劳恩洛布(SMS Frauenlob)号、以及斯图加特(SMS Stuttgart)号轻巡洋舰遭遇,双方进行了火炮和鱼雷对决,其中南安普顿(HMS Southampton)号发射的鱼雷,击沉了弗劳恩洛布(SMS Frauenlob)号,但自身也被德方炮火重创。

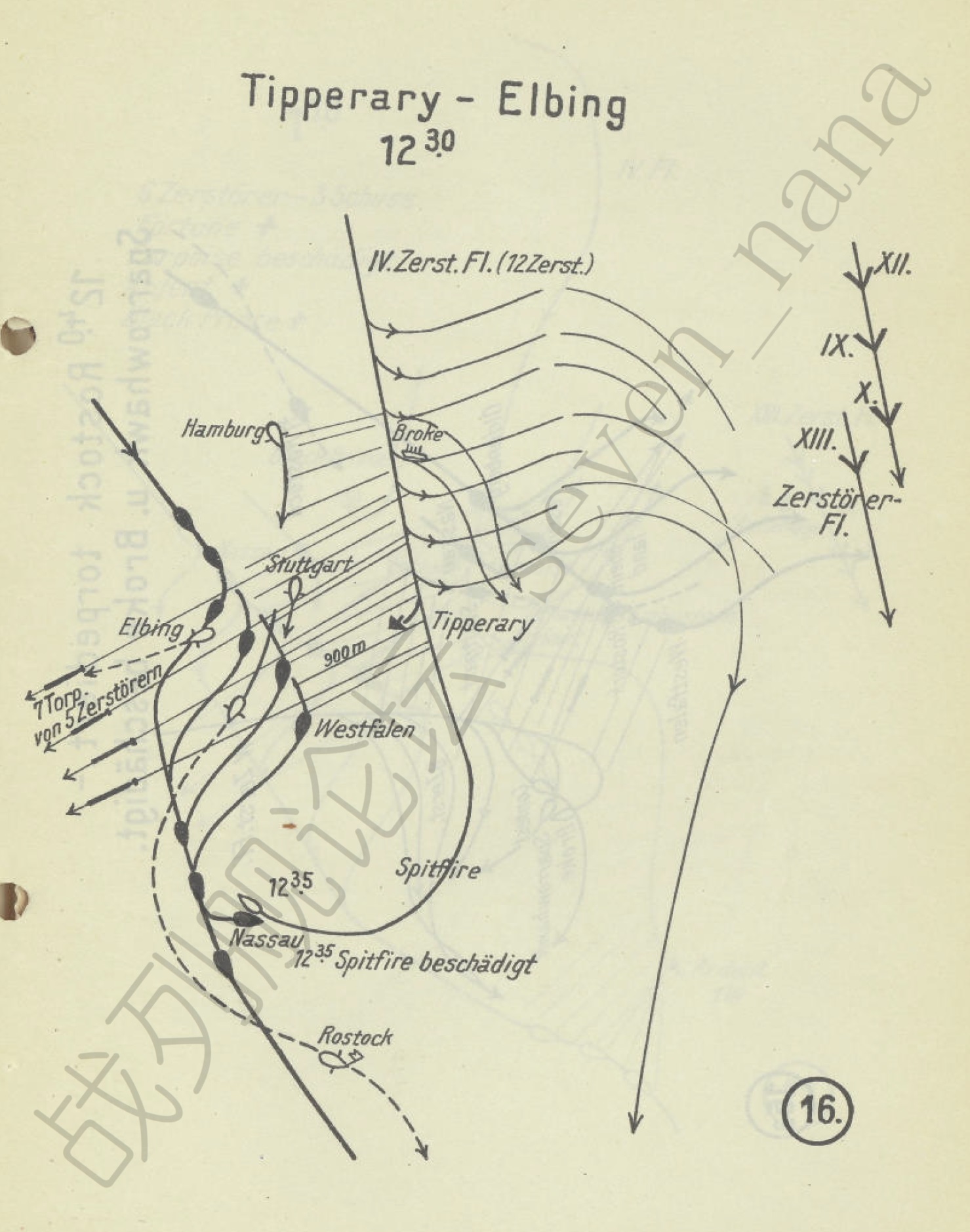

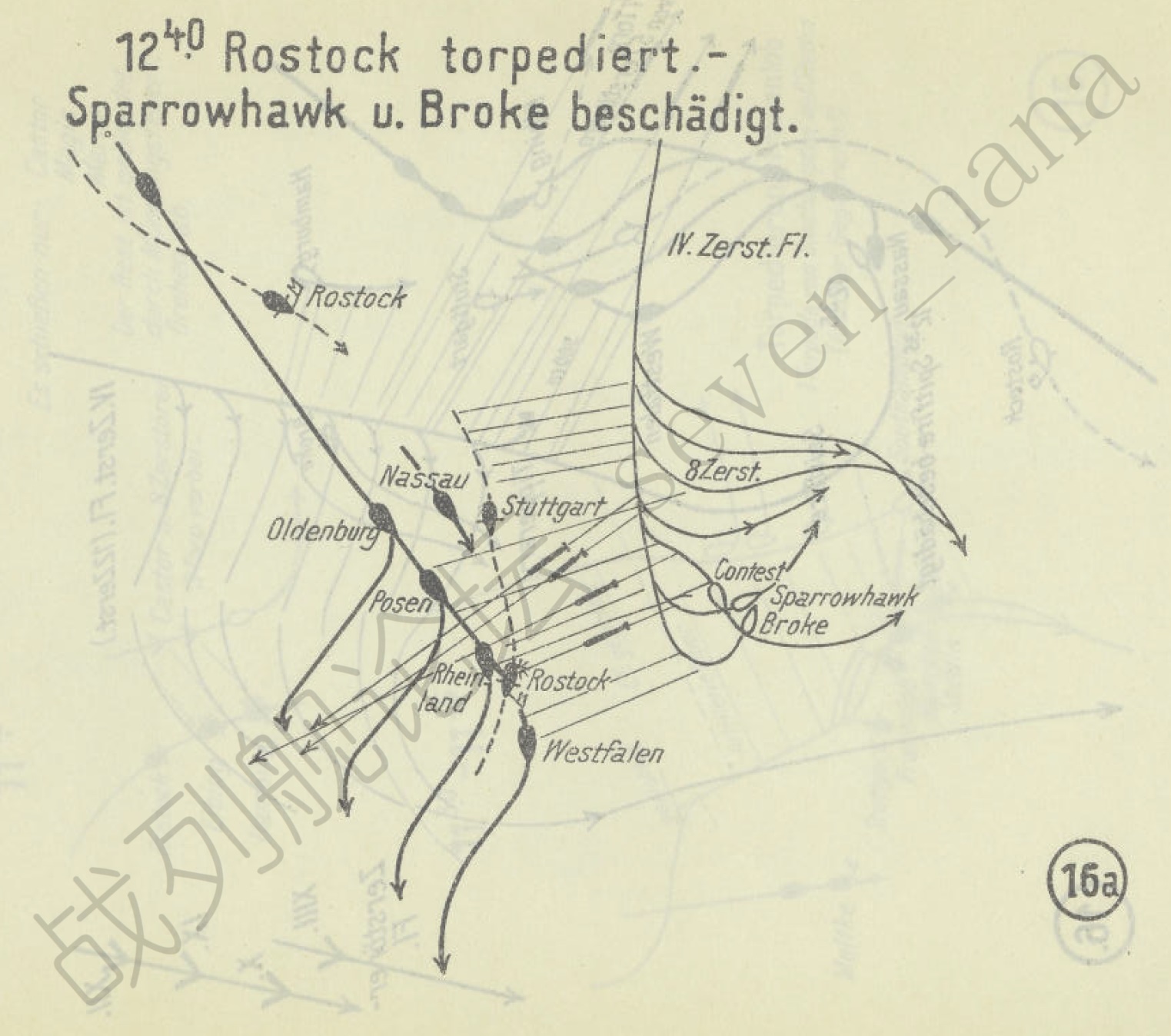

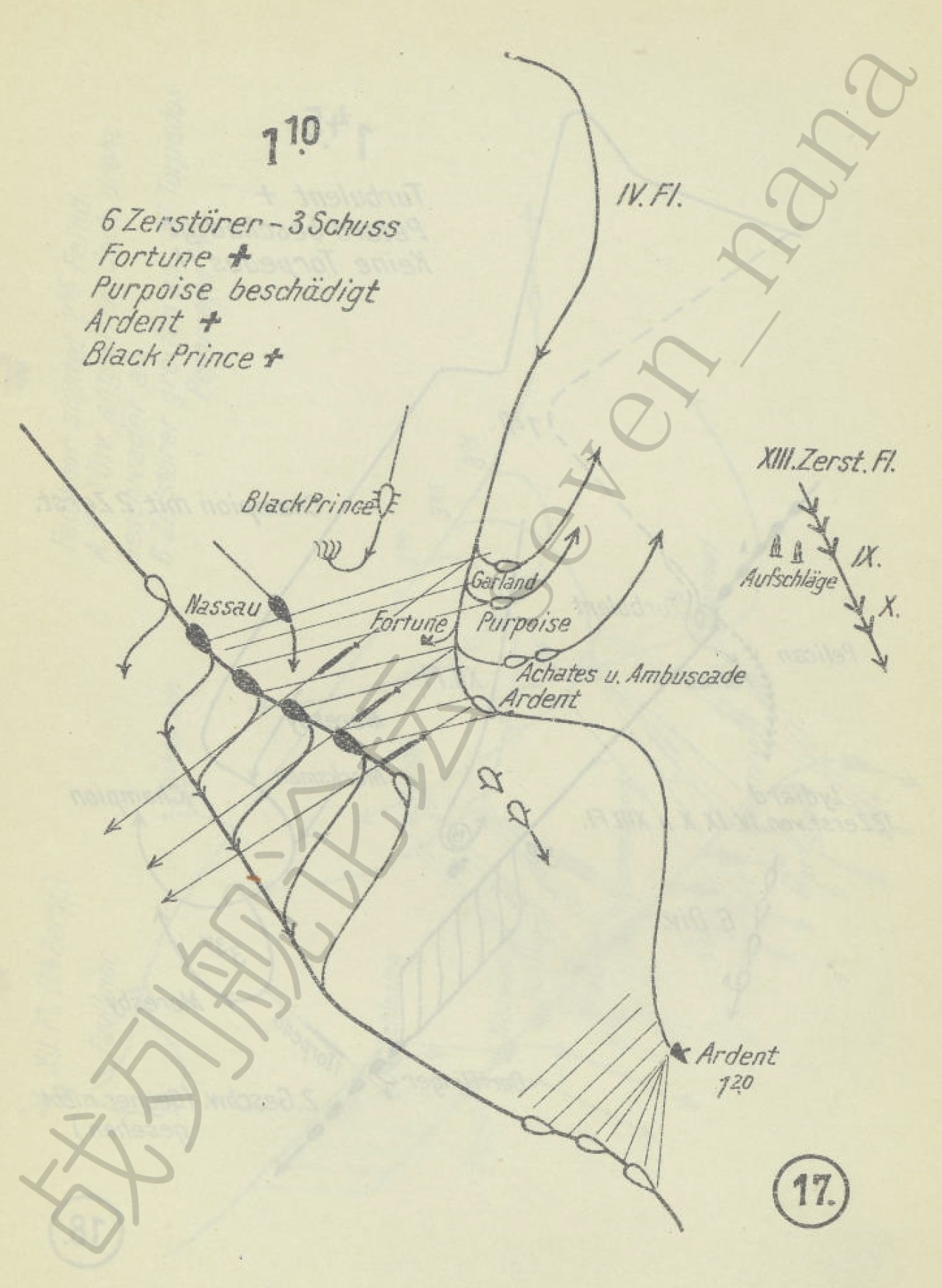

4)11时30分前后,英国第4驱逐舰中队突然撞见了德国公海舰队的主力,与威斯特法伦(SMS Westfalen)号等多艘战列舰、以及埃尔宾(SMS Elbing)号等多艘轻巡洋舰发生了交火。面对敌主力,这支小小的驱逐舰中队自然完全不是对手,受到了较大的损伤——蒂珀雷里(HMS Tipperary)号驱逐领舰被德舰炮火重创,最终沉没;布洛克(HMS Broke)号驱逐领舰被德舰炮火击伤,在混乱中撞上了本方的雀鹰(HMS Sparrowhawk)号驱逐舰,前者幸存了下来,而后者则在坚持了一阵子后,最终弃舰沉没;命运女神(HMS Fortune)号和热心(HMS Ardent)号驱逐舰相继被德舰炮火击沉;喷火(HMS Spitfire)号驱逐舰遭到了拿骚(SMS Nassau)号战列舰的主炮轰击和撞击,深受重创,但顽强的幸存了下来;鼠海豚(HMS Porpoise)号驱逐舰的1枚待用鱼雷被炮弹击中,气罐发生爆炸,导致其蒸汽管道被切断,因此动力系统受到了严重影响。尽管损伤惨重,但这些英国驱逐舰也对德国舰队造成了不小的打击——面对英舰的雷击,德舰纷纷转向规避,波森(SMS Posen)号战列舰在混乱中撞上了本方的埃尔宾(SMS Elbing)号轻巡洋舰,最终导致后者被迫弃舰沉没;而罗斯托克(SMS Rostock)号轻巡洋舰则被英国鱼雷击中,出现大幅度进水,后来虽然坚持了数个小时,但最终仍旧弃舰沉没了。在这场战斗即将结束之时,黑王子(HMS Black Prince)号装甲巡洋舰闯入了战场,随后在德国舰队的集火射击下殉爆沉没了。

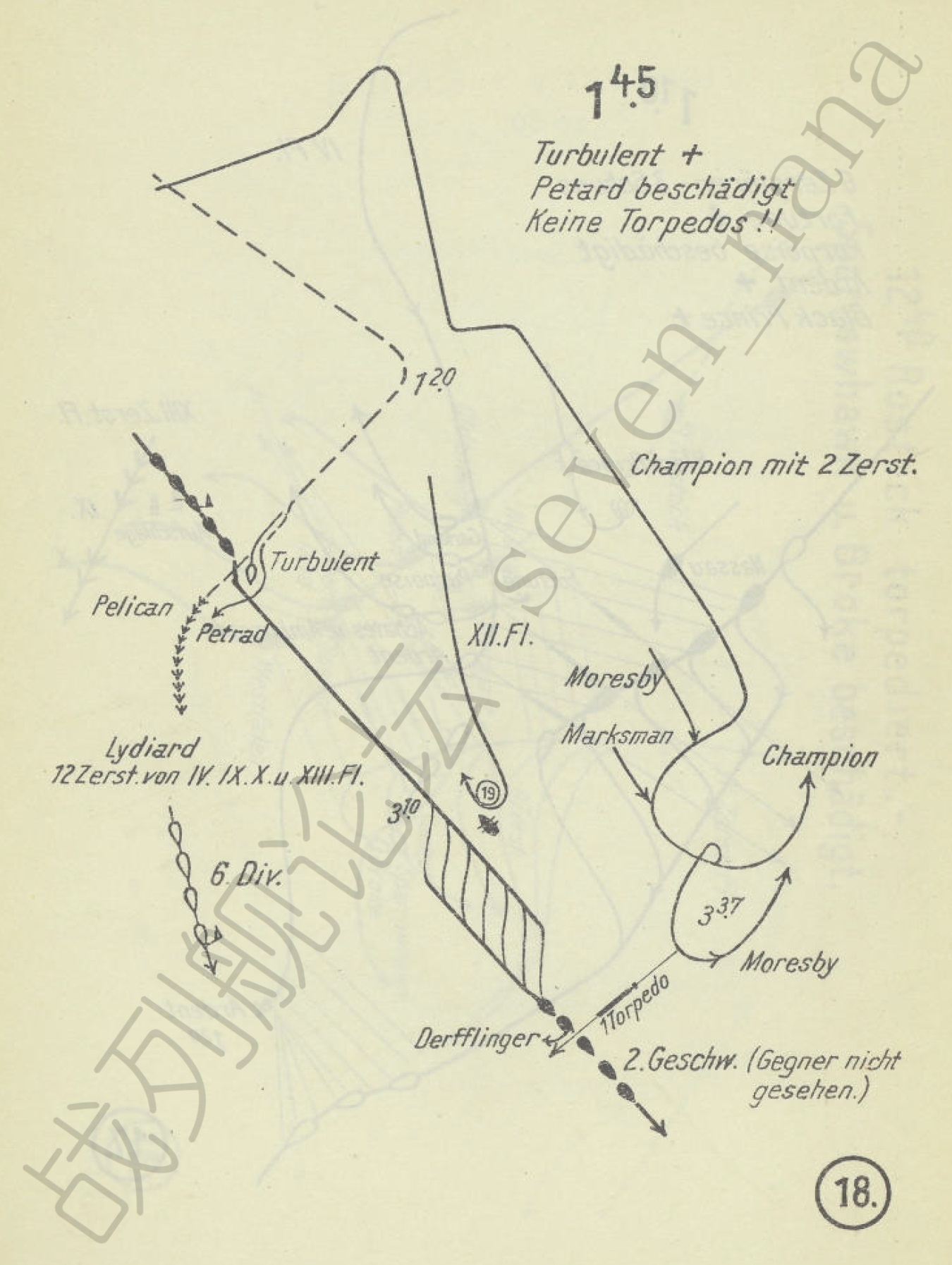

5)0时30分前后,英国第9、10、13驱逐舰中队,与德国公海舰队发生了近距离遭遇,其结果是,湍流(HMS Turbulent)号驱逐舰被德国战列舰集火击沉;攻城雷(HMS Petard)号驱逐舰被重创,但幸存了下来。

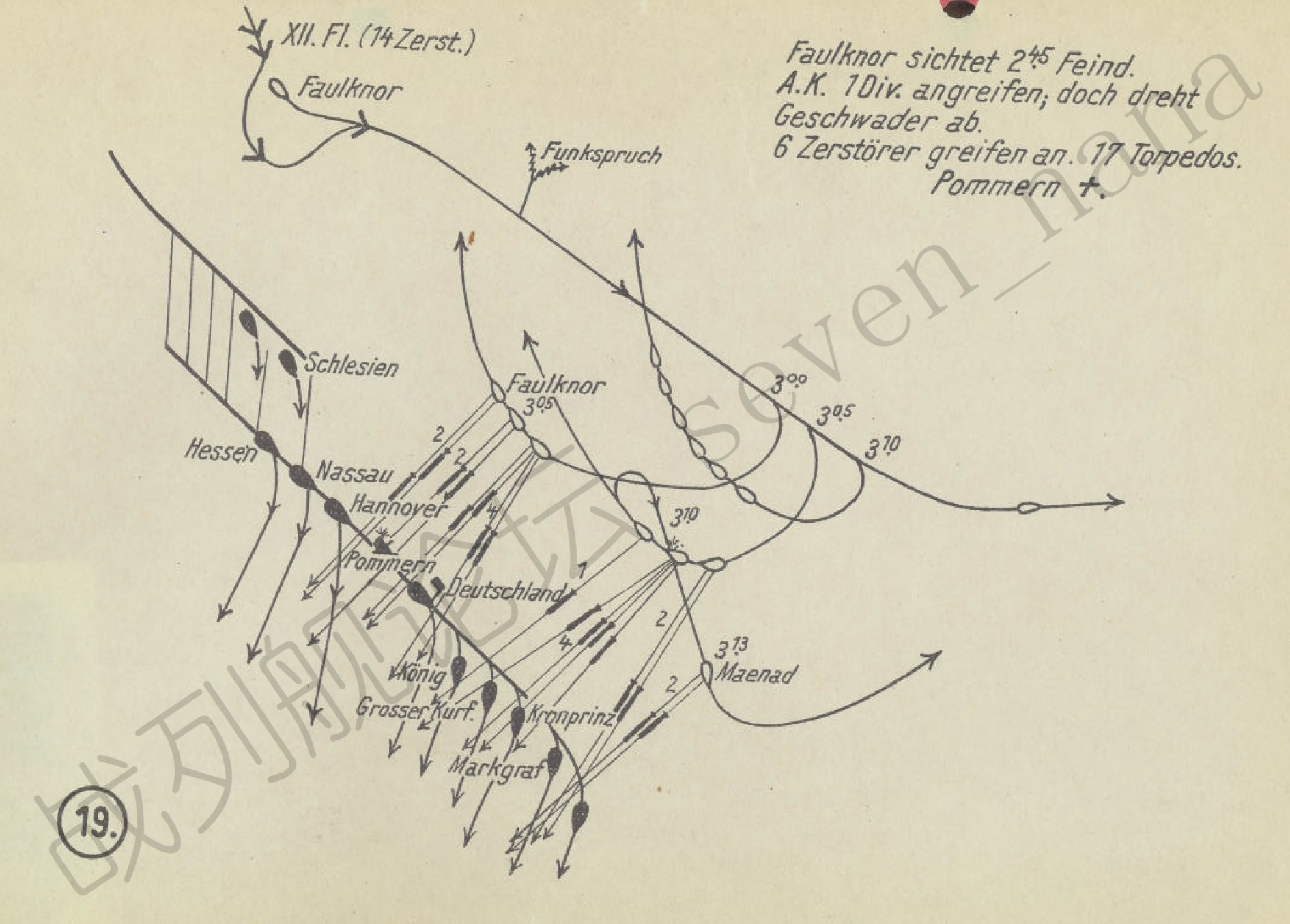

6)在连续击破了英国第4、9、10、13驱逐舰中队的阻拦后,公海舰队主力最终于次日1时45分前后,撞上了英国第12驱逐舰中队——这场战斗中,英国人较早发现了德舰,因而采用了主动进攻的姿态;而德舰则要到英舰射出鱼雷后才发现对方,尽管也及时作出了紧急规避机动,但波美拉尼亚(SMS Pommern)号前无畏舰还是被英国鱼雷击中了,并发生了殉爆事故,导致该舰当场沉没。

7)在第12驱逐舰中队向公海舰队主力发起攻击后,第13驱逐舰中队也加入了进来,发射了数枚鱼雷,但并未取得战果,这便是日德兰海战中双方最后的交火了。V4号驱逐舰在这场战斗中沉没,其原因不明,有可能是触雷沉没的,也有可能是被鱼雷击沉的。

英国第11驱逐舰中队和第2轻巡洋舰中队,与德国轻巡洋舰之间的两次交战 - 态势示意图

英国第4驱逐舰中队与公海舰队主力之间的交战 - 态势示意图

英国第4驱逐舰中队及黑王子号装甲巡洋舰,与公海舰队主力之间的交战 - 态势示意图

英国第9、10、13驱逐舰中队与公海舰队主力之间的交战 - 态势示意图

英国第12驱逐舰中队与公海舰队主力之间的交战 - 态势示意图

此后,德舰终于完全突破了英国舰队的封锁,成功脱离了险境;而杰里科与贝蒂则还在做着次日继续歼灭德舰的美梦,对当时的实际状况几乎毫无所知——直到他收到了海军部的电报,获悉了德国舰队的真实位置,他才发现,原来德国人早已脱离了他的控制,此时再行追赶已然来不及了。此后,双方各自返回了自家基地。这场有史以来规模最大的以战列舰为主力的海战,就这样虎头蛇尾地落下了帷幕。

事后总结

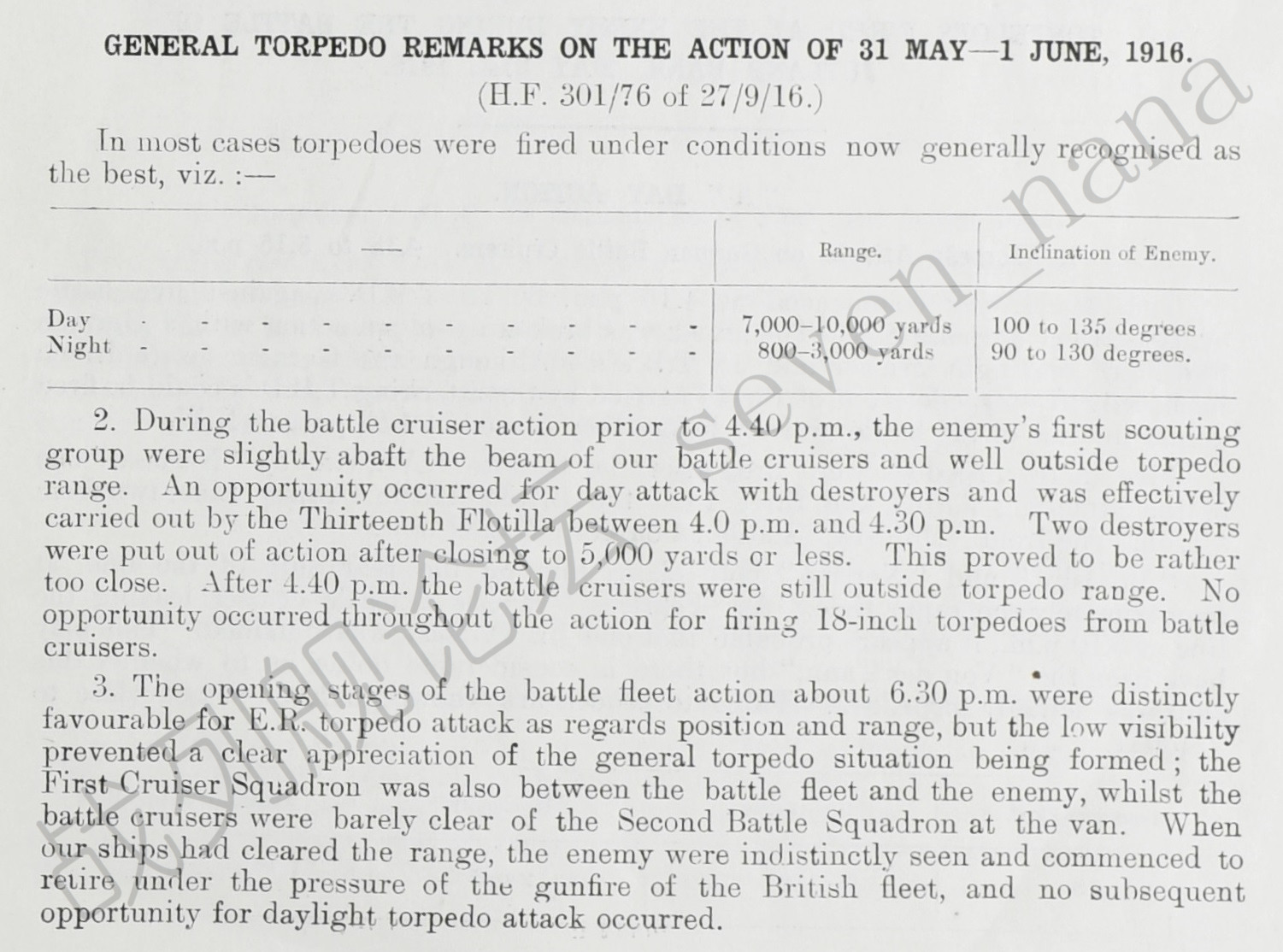

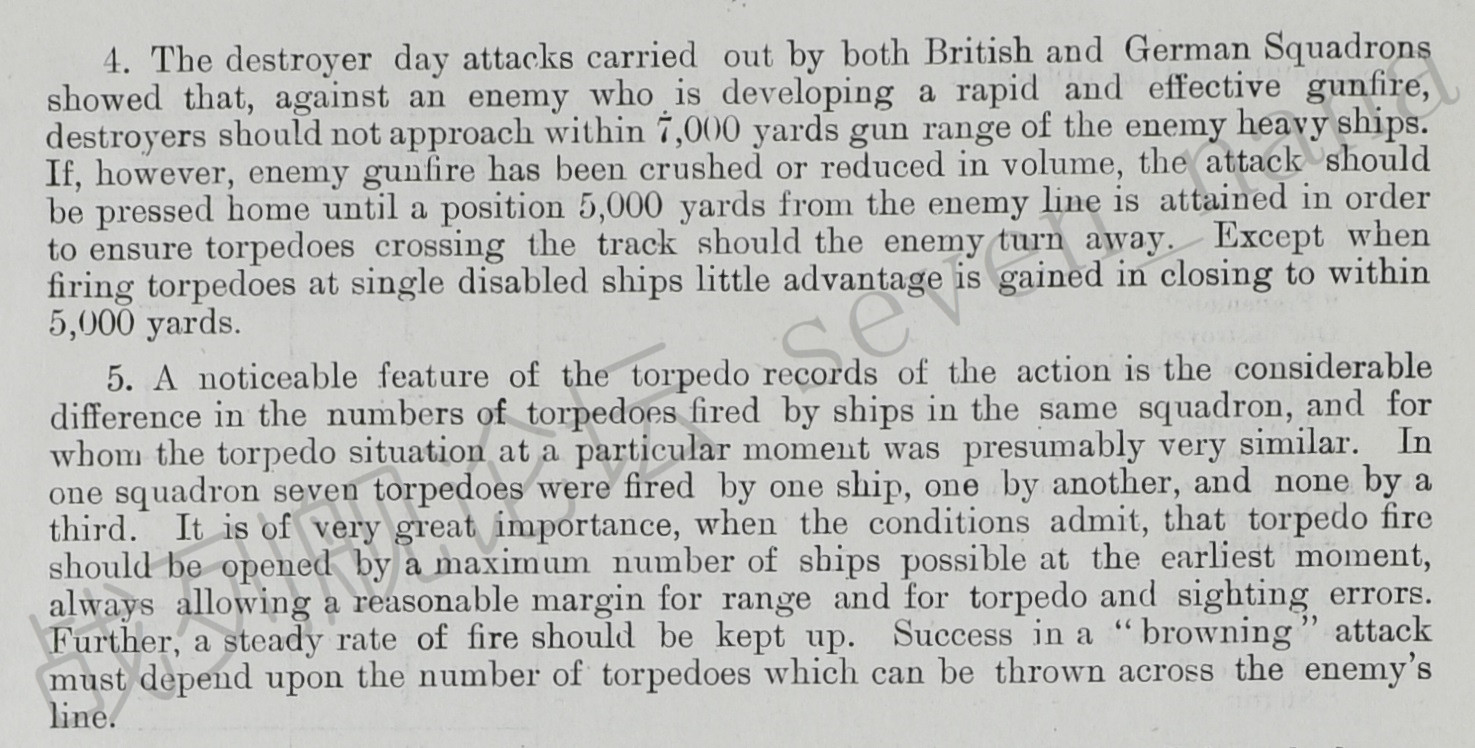

对于日德兰海战中的鱼雷战,英国海军的官方总结如下:

1)在日间雷击中,绝大部分鱼雷都是在7,000 - 10,000码距离、敌舰斜度100 - 135度(射击舰大致位于敌舰舰艏方向4-7个罗经点处)的条件下发射的;而在夜间雷击中,绝大部分鱼雷都是在800 - 3,000码距离、敌舰斜度90 - 130度(射击舰大致位于敌舰舰艏方向4-8个罗经点处)的条件下发射的。

2)前卫战阶段中,截止至16时40分前(即贝蒂发出掉头命令前),敌第1侦察群位于我战列巡洋舰侧面略微靠后的方位,且距离远远超出鱼雷射程。在这个阶段,发起驱逐舰日间雷击是可行的,因此第13驱逐舰中队在16时至16时30分这段时间内,向德舰发起了攻击;其中有2艘驱逐舰冲到了距离敌舰5,000码以内的距离,并被打瘫了——这个距离确实有点太近了。16时40分之后,战列巡洋舰之间的距离仍旧在鱼雷最大射程以外。此外,在整场海战中,都没有出现过可以发射18英寸鱼雷的机会。

3)18时30分左右,战列舰对决开始,这个阶段的态势,无论是从距离上,还是方位上,都非常有利于使用超远程模式(17,500码射程)设定的鱼雷。然而,由于能见度受限,因而难以形成清晰的雷击态势判断。此外,第1巡洋舰中队夹在了本方战列线和敌舰之间,而战列巡洋舰也才刚刚驶过战列线,跑到了第2战列舰中队的前方,这两个因素也都妨碍了视线。这些军舰驶离后,视线固然豁然开朗,但敌舰也在我方炮火打击下迅速撤退了,因而并未获得发起日间雷击的机会。

4)根据英德双方所展开的驱逐舰日间雷击来看,在攻击具备迅猛有效的反雷击炮火的敌舰时,驱逐舰不应接近到距离敌主力舰7,000码以内的区域。不过,如果敌舰火力已经减弱、或已被打哑火,则应靠近到距离敌舰5,000码的距离,如此一来,即便敌舰转向规避,鱼雷也依然可以与敌战列线发生交叉。另外,除非是向单艘被打瘫的军舰发起雷击,否则驱逐舰没有必要靠近到距离敌舰5,000码以内。

5)从此战的雷击记录来看,有一个现象值得注意:即便是隶属同一个中队、且在具体交战态势上相当接近的军舰,其发射的鱼雷数量依旧会存在很大差异。例如在某个中队里,一艘军舰发射了7枚鱼雷,另一艘只发射了1枚,还有一艘干脆连1枚都没发射。在条件允许的情况下,应当尽早地组织起最大数量的军舰发起鱼雷攻击,以便有效缓解距离和瞄准误差带来的困难。此外,我们还需要维持稳定的发射频率——群体雷击能否获得成功,与我们发射的鱼雷数量是存在必然关系的。

双方的鱼雷消耗量与命中率

对于英德双方的鱼雷消耗量与命中率,我们有两方面的资料可以参考——首先自然是英德双方的官方档案,其次还有John Campbell的著作《Jutland: An Analysis of the Fighting》。

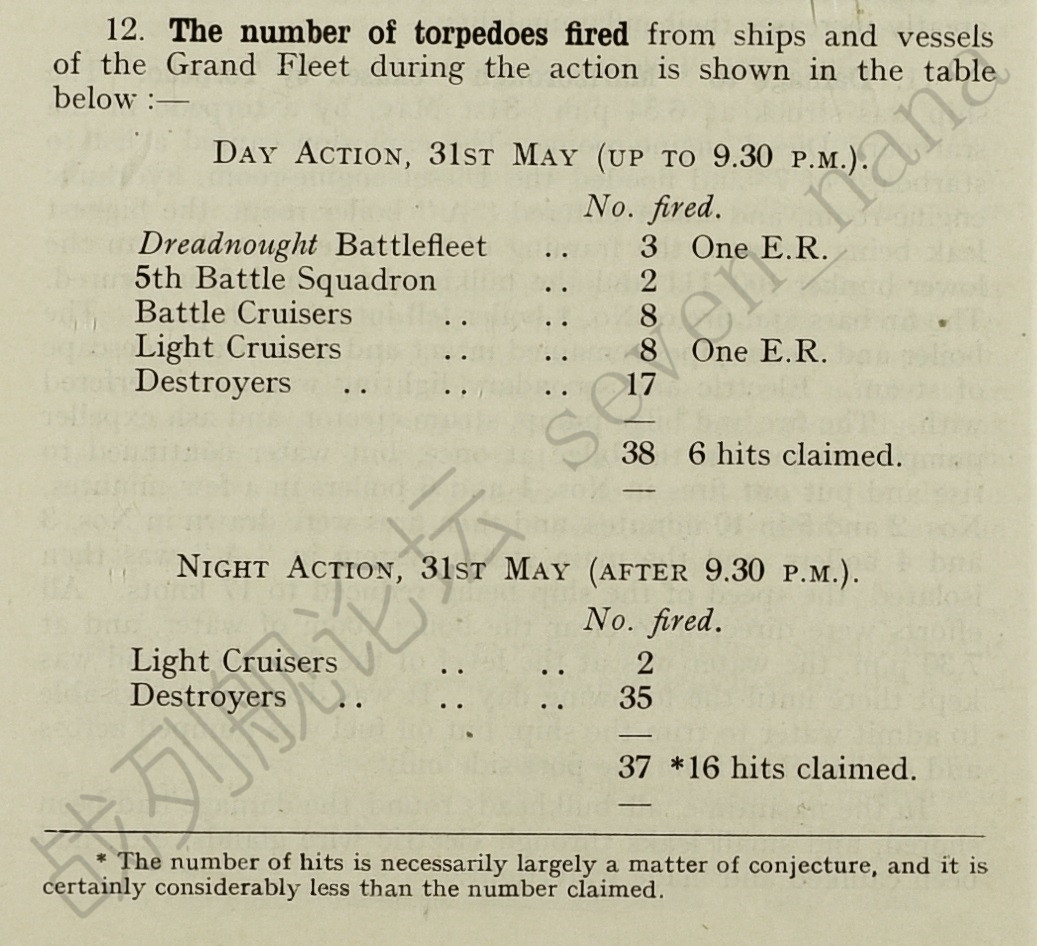

英国海军的鱼雷消耗量 - 官方数据

根据英国海军官方数据,英舰在日间交战中总共发射了38枚鱼雷,其中战列舰发射了5枚、战列巡洋舰发射了8枚、轻巡洋舰发射了8枚、驱逐舰发射了17枚;而在夜间交战中则发射了37枚鱼雷,其中轻巡洋舰发射了2枚、驱逐舰发射了35枚;英舰合计发射了75枚鱼雷。

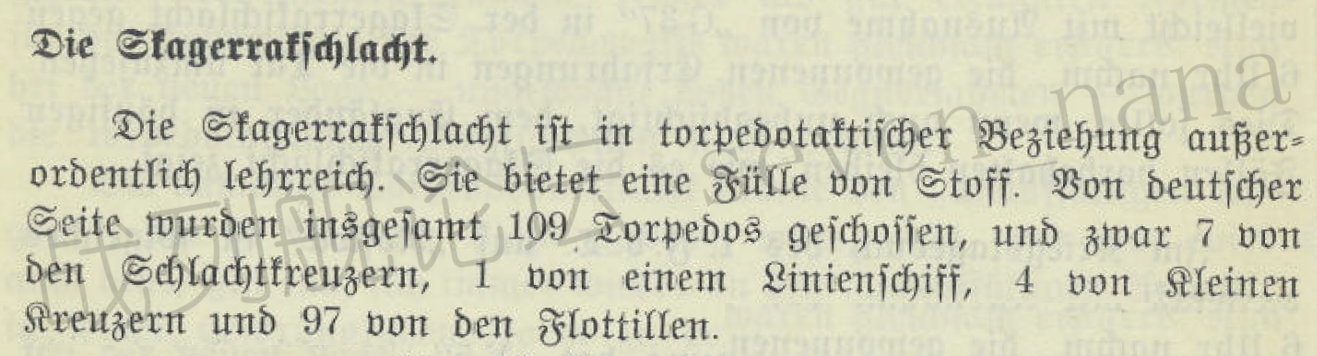

德国海军的鱼雷消耗量 - 官方数据

根据德国海军官方数据,德舰总共发射了109枚鱼雷,其中战列舰发射了1枚、战列巡洋舰发射了7枚、轻巡洋舰发射了4枚、驱逐舰发射了97枚。

双方的鱼雷消耗量与命中数 - Campbell数据

根据Campbell数据,英舰在日间交战中发射了54枚鱼雷,其中战列舰发射了5枚、战列巡洋舰发射了8枚、轻巡洋舰发射了8枚、驱逐舰发射了33枚;而在夜间交战中则发射了40枚鱼雷,其中轻巡洋舰发射了2枚、驱逐舰发射了38枚;英舰合计发射了94枚鱼雷。这组数据与英国官方数据存在较大差异,主要原因是英国方面损失了多艘驱逐舰,官方数据中可能没有记录这些驱逐舰的鱼雷消耗量,而Campbell则进行了估计。

英舰发射的鱼雷中,共有6枚击中了德舰。日间交战中有3枚鱼雷击中了德舰,分别是V29号驱逐舰、塞德里茨(SMS Seydlitz)号战列巡洋舰、以及威斯巴登(SMS Wiesbaden)号轻巡洋舰;而夜间交战中同样有3枚鱼雷击中了德舰,分别是弗劳恩洛布(SMS Frauenlob)号轻巡洋舰、罗斯托克(SMS Rostock)号轻巡洋舰、以及波美拉尼亚(SMS Pommern)号前无畏舰。这6枚鱼雷中,击中弗劳恩洛布(SMS Frauenlob)号轻巡洋舰的那枚是由轻巡洋舰发射的,其余都是由驱逐舰发射的。

根据Campbell数据,德舰在日间交战中发射了90枚鱼雷,其中战列舰发射了1枚、战列巡洋舰发射了7枚、轻巡洋舰发射了4枚、驱逐舰发射了78枚;而在夜间交战中则发射了22枚鱼雷,其中轻巡洋舰发射了3枚、驱逐舰发射了19枚;德舰合计发射了112枚鱼雷。这组数据与官方数据的差异不大。

德舰发射的鱼雷中,共有2枚或3枚击中了英舰。日间交战中有2枚鱼雷击中了英舰,分别是鲨鱼(HMS Shark)号驱逐舰和马尔伯勒(HMS Marlborough)号战列舰;而夜间交战中,可能有1枚鱼雷击中了湍流(HMS Turbulent)号驱逐舰。这2枚或3枚鱼雷中,击中马尔伯勒(HMS Marlborough)号战列舰战列舰的那枚是由轻巡洋舰发射的,其余是由驱逐舰发射的。

命中率计算

英舰日间雷击命中率 = 3/54 = 5.55%,其中主力舰的命中率 = 0%,轻巡洋舰的命中率 = 0%,驱逐舰的命中率 = 3/33 = 9.09%;英舰夜间雷击命中率 = 3/40 = 7.5%,其中主力舰未发射鱼雷,轻巡洋舰的命中率 = 1/2 = 50%,驱逐舰的命中率 = 2/38 = 5.26%。

德舰日间雷击命中率 = 2/90 = 2.22%,其中主力舰的命中率 = 0%,轻巡洋舰的命中率 = 1/4 = 25%,驱逐舰的命中率 = 1/78 = 1.41%;德舰夜间雷击命中率可能 = 0%,也可能 = 1/22 = 4.54%;其中主力舰未发射鱼雷,轻巡洋舰的命中率 = 0/3 = 0%,驱逐舰的命中率可能 = 0%,也可能 = 1/19 = 5.26%。

德舰雷击命中率低下的原因探讨

根据上述数据可以看出,德舰的鱼雷攻击命中率明显低于英舰,这背后的原因有很多。

在战术层面上,双方发动鱼雷攻击的条件有所不同:日间交战中,部分英国驱逐舰实施了抵近雷击,而德国驱逐舰的雷击距离大多较远;夜间交战中,英国驱逐舰不仅与德国轻型舰艇进行了交战,还对对德国主力舰队实施雷击,而德国驱逐舰只获得了与英国轻型舰艇交锋的机会。这些差异自然对雷击命中率造成了影响。

在技术层面上,德国鱼雷的航行尾迹较明显,较容易被肉眼观察到,而英国鱼雷的航行尾迹则不太明显,较难被肉眼观察到。由于这个原因,英舰有较多机会施展以单舰为单位,在近距离上规避鱼雷的机动。

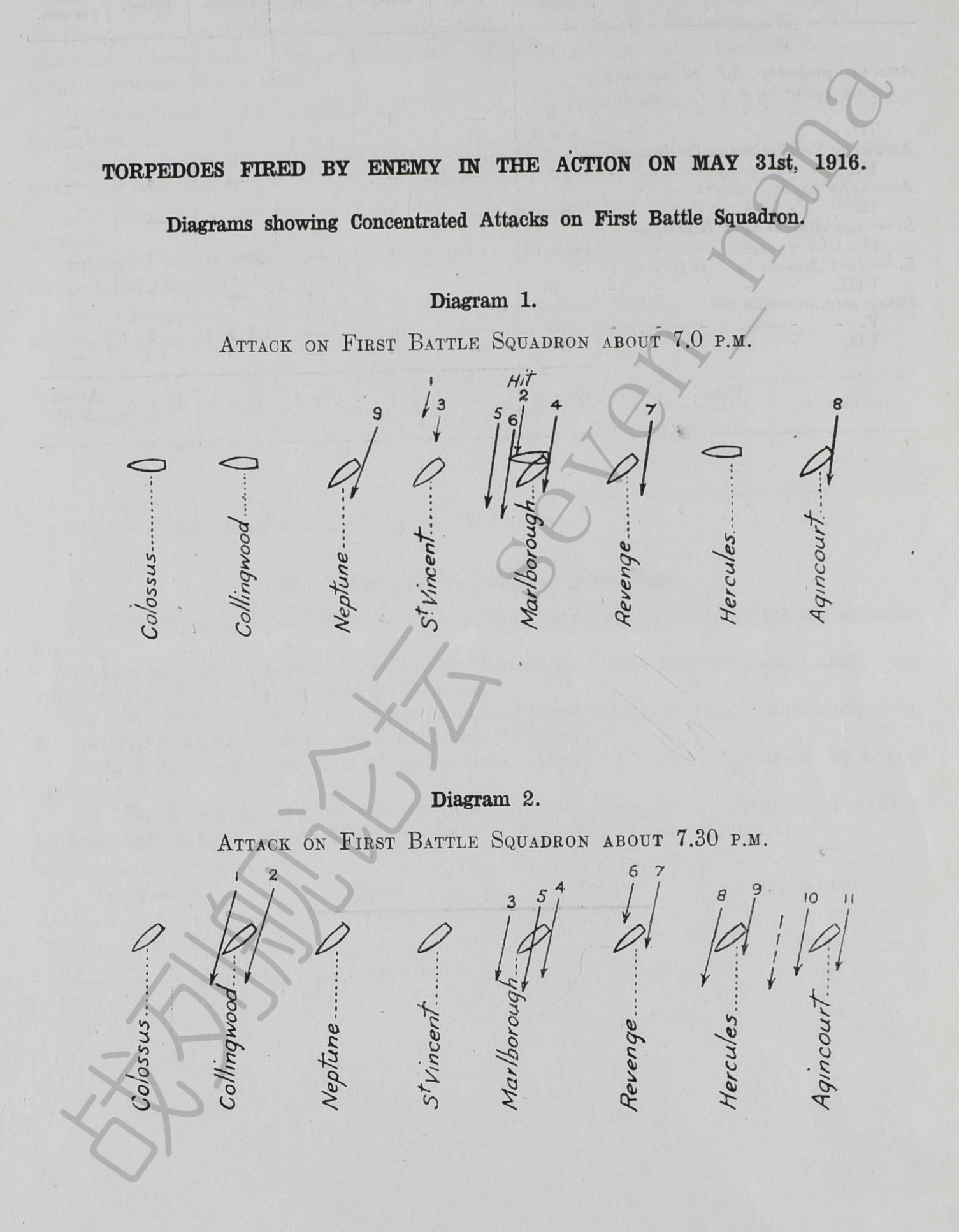

英国军舰规避德国鱼雷的示意图

以下图为例,在两次T头时,英国海军第1战列舰中队都遭遇了大规模的鱼雷攻击,但除了马尔伯勒(HMS Marlborough)号中了一雷外,其余鱼雷均被英舰成功规避。

神教点评

通过本章的内容,我们对鱼雷的运用战术及实战案例做了较为详尽的介绍,接下来我们来思考两个问题:

相比炮战战术,鱼雷战术有什么主要区别?

答案是,鱼雷战术对位置的要求非常高。

对于炮战来说,能见度和风向这两个环境因素,会对战斗结果造成明显的影响。但双方的相对位置,对炮战的影响并不太大——上风位置与下风位置,固然是有一些区别,但其差异并不是绝对的。

但对于鱼雷运用来说,双方的相对位置,就非常重要了——无论是英国官方教材里的谆谆教诲,还是英国驱逐舰指挥官们的实际行动,都明明白白地告诉了我们,鱼雷的最佳运用战位,是敌舰舰艏前方3-6个罗经点、或者4-7个罗经点的位置。

之所以存在这样的差异,主要在于炮弹和鱼雷的飞行/航行速度的不同——大口径舰炮炮弹能够全程以超音速飞行,其速度是军舰航速的数十倍;而鱼雷的航速最多也不过就是军舰航速的两倍左右,且在追求长射程的模式下,其航速并不比军舰航速快多少。由于这个缘故,炮弹只需花十几秒到几十秒的时间,便能飞抵目标所在区域,而鱼雷则需要花上几分钟甚至十几分钟的时间,才能航行到目标所在的区域——换句话说,在炮弹飞行过程中,敌舰运动所带来的距离变化,是很小的;而在鱼雷航行过程中,敌舰运动所带来的距离变化,是非常显著的。正因如此,雷击发起者才需要占领靠前的位置,并利用敌舰的运动,来缩短鱼雷在击中敌舰前所需行驶的距离。

鱼雷的存在意义是什么?除了能击沉敌舰之外,它们还有没有其他的作用?

我的观点是,鱼雷能够起到战术性的威慑作用,是弱势舰队手中最有效的均衡器(用来让战斗天平偏向已方的东西)。

以日德兰海战中的主力对决为例,舍尔两次落入杰里科布下的陷阱,但两次均能顺利逃脱。这一方面要归功于德舰在编队机动方面训练有素,另一方面也有归功于驱逐舰们所发起的雷击,对杰里科起到的威慑作用,使得后者不敢追击,只能保守地选择暂时退避、静候时机。

在一战环境下,冒着敌舰炮火继续拉近距离,是一种很常见的战术;但冒着被雷击的威胁继续拉近距离,就谈不上是明智之举了——做出机动规避,才是更常见的做法。换句话说,鱼雷实际上是一种弱者的自卫武器,能够迫使强者不敢过于靠近,让弱者也具备了选择“战或不战”的权力。

事实上,在一战时期,弱势舰队只需要掌握转向并发射鱼雷这一招,就足以让强势舰队叫苦不迭——转向退避的敌舰,能在鱼雷开火距离上获得巨大的优势,而追击军舰的鱼雷开火距离却会大大缩短,只能依靠舰炮来进行还击,这无疑是不利于追击方的。 |

|