|

|

楼主 |

发表于 2018-4-14 22:28

|

显示全部楼层

本帖最后由 seven_nana 于 2022-10-16 14:08 编辑

鱼雷和水雷这两种武器,都是以打击舰船的水下部分为目的而设计的,它们能有效破坏舰船的水密性,造成大量进水,因而具备相当强力的破坏效果。这两钟武器的主要差别在于,现代意义上的鱼雷,具备依靠自身动力进行长距离航行的能力,而水雷则是固定或漂浮在海中的,不具备航行能力,或仅具备短距离航行的能力。

第一部分 - 鱼雷的构造、性能、投放方式

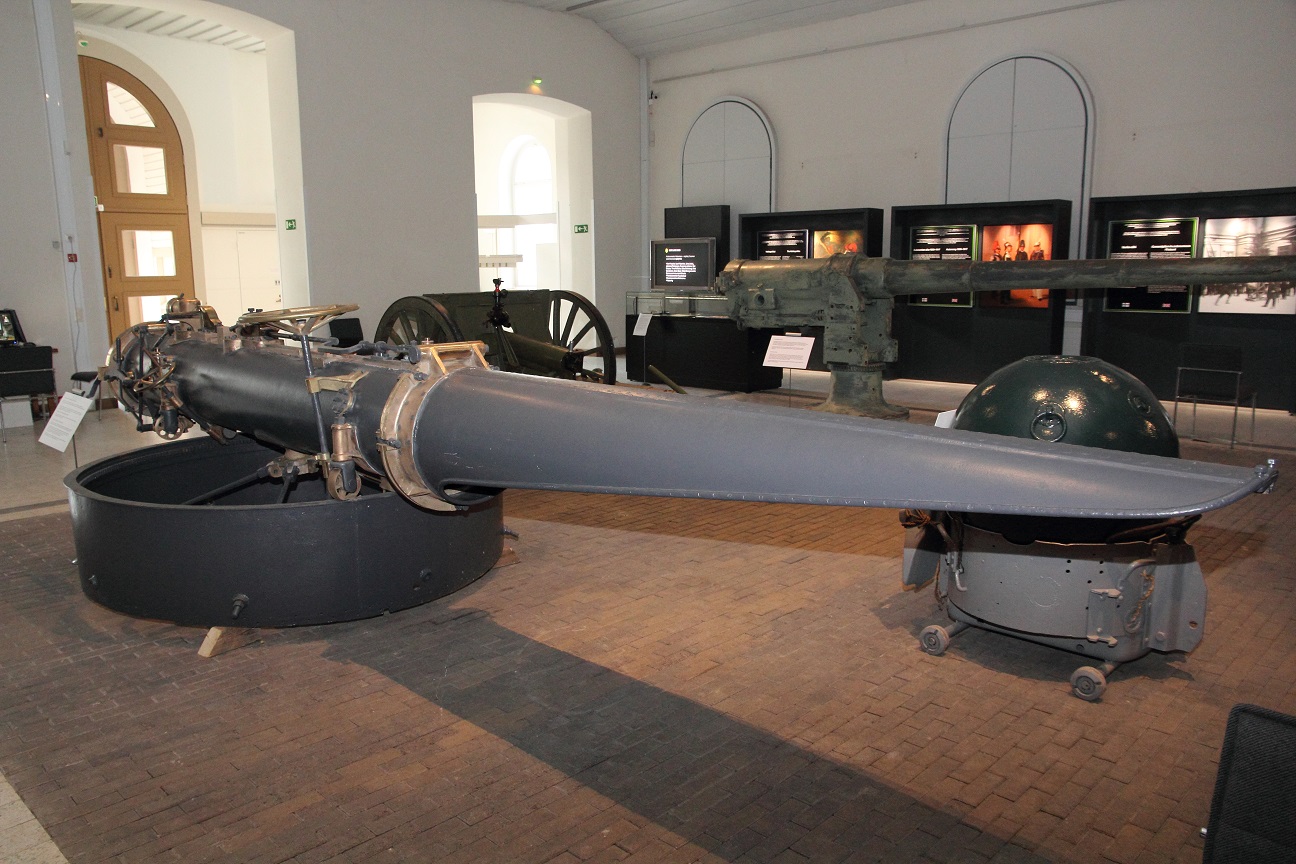

1866年时,英国人罗伯特·怀特黑德(Robert Whitehead),设计出了最早的现代意义上的自航式鱼雷,并根据自己的姓氏,将其命名为白头鱼雷(Whitehead Torpedo,Whitehead的字面意思是白头)。此后,德国人路易·施瓦茨科普夫(Louis Schwartzkopff)山寨了白头鱼雷的设计,并根据自己的姓氏,将其山寨产品命名为黑头鱼雷(Schwartzkopff Torpedo,Schwartzkopff的字面意思是黑头)。至19世纪末期时,白头和黑头这两种鱼雷,不仅仅分别得到了英德两国海军的采纳,还成功占据了较大的国际市场份额,例如当时的美国海军,就同时装备了白头和黑头两种鱼雷。

由于黑头鱼雷是山寨自白头鱼雷的,因而其构造和设计与白头鱼雷并无多大差别——两者之间的最大差异,在于黑头鱼雷的壳体采用青铜制造,而白头鱼雷的壳体采用钢材制造,但后来也出现了采用青铜制造壳体的白头鱼雷。

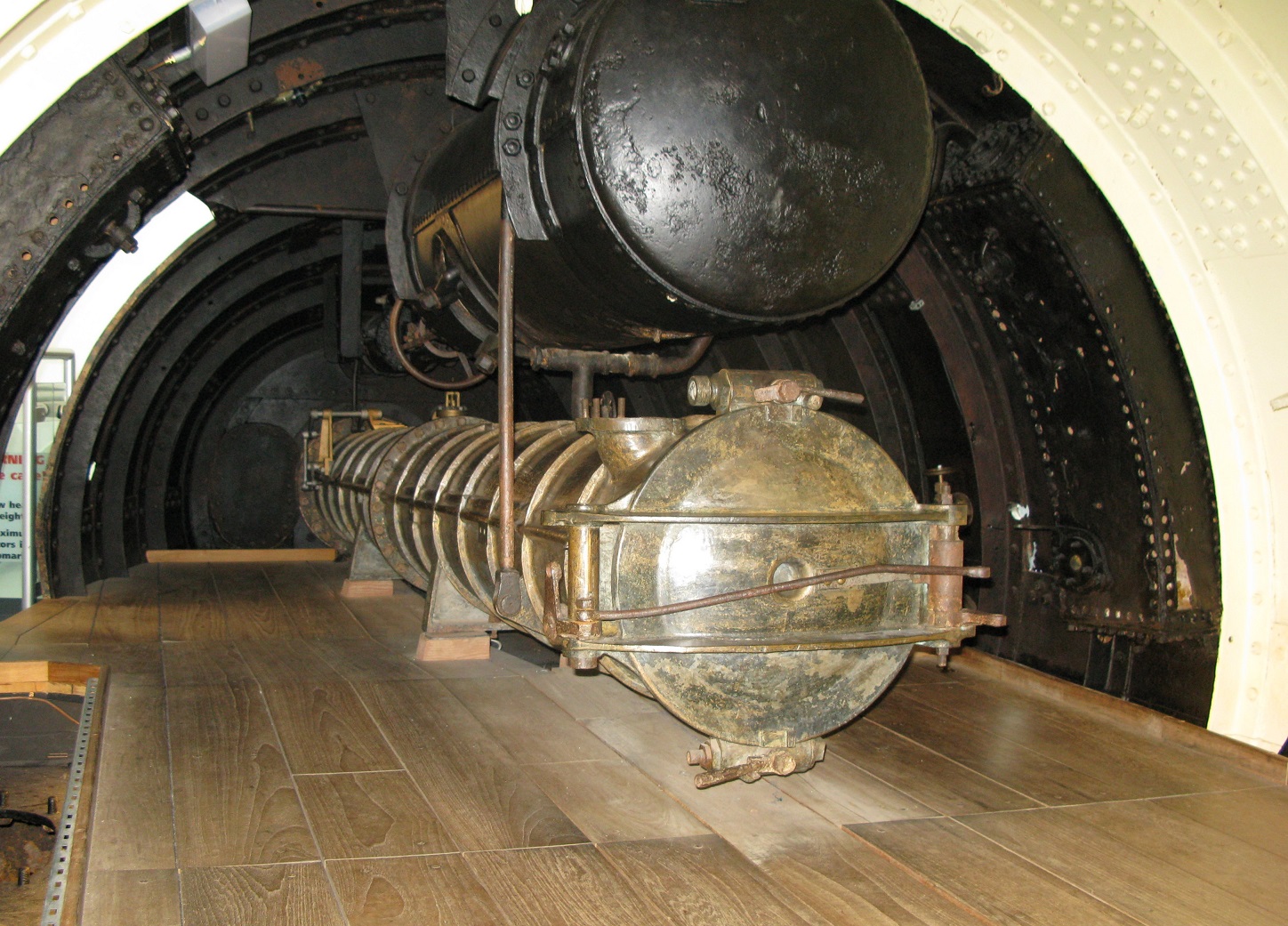

博物馆中所藏的早期白头鱼雷

根据鱼雷外壳的颜色来看,其头部应当是用青铜制造的,其余部分则是用钢材制造的。

博物馆中所藏的早期黑头鱼雷

根据鱼雷外壳的颜色来看,其应当是用青铜制造的。

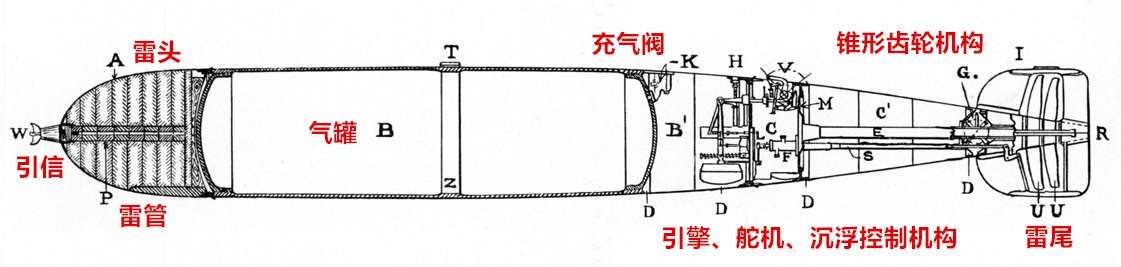

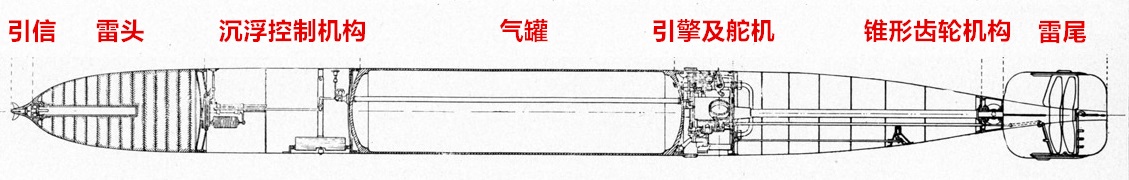

世纪之交时的白头鱼雷及黑头鱼雷的具体构造

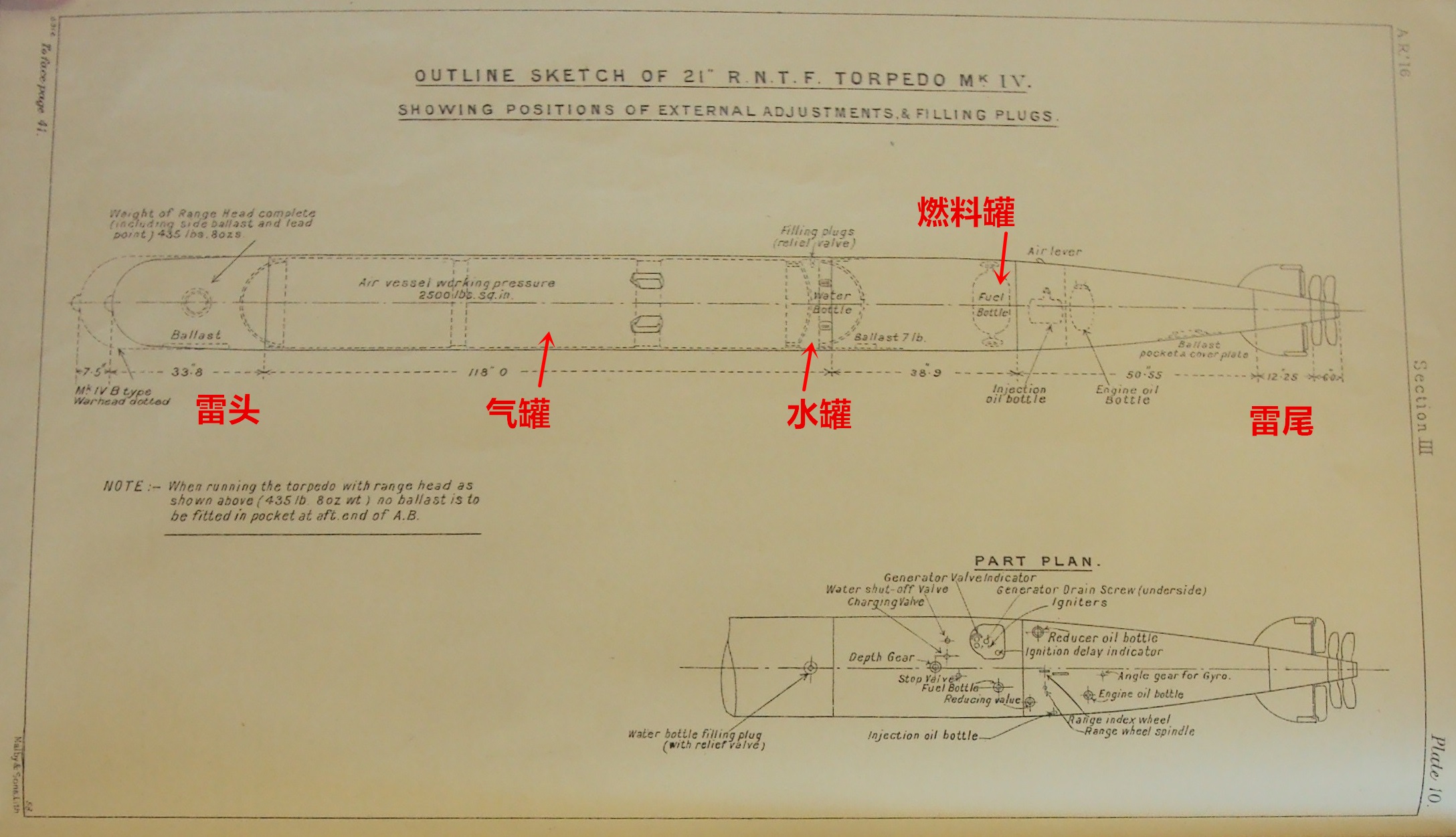

基于美国海军所编写的The Whitehead Torpedo U.S.N., 1898及The Schwartzkopff Torpedo U.S.N., 1903这两份手册,我们得以一窥世纪之交时的白头鱼雷及黑头鱼雷的构造。两者的构造大体类似,均可分为雷头、气罐、雷体后段、雷尾这四大部分。

雷头,具体可分为战雷头和训练雷头两种。战雷头是实战中使用的,安装了炸药和引信;而训练雷头则是训练中使用的,并未安装炸药和引信。

气罐,位于雷体中段,其内部储存有高压空气,作用是为鱼雷提供动力来源。白头鱼雷和黑头鱼雷都是可以反复使用的,因而鱼雷内部还设有与气罐配套的充气阀。

雷体后段,指的是位于气罐和雷尾之间的区域,此处安装有引擎、舵机等机构。

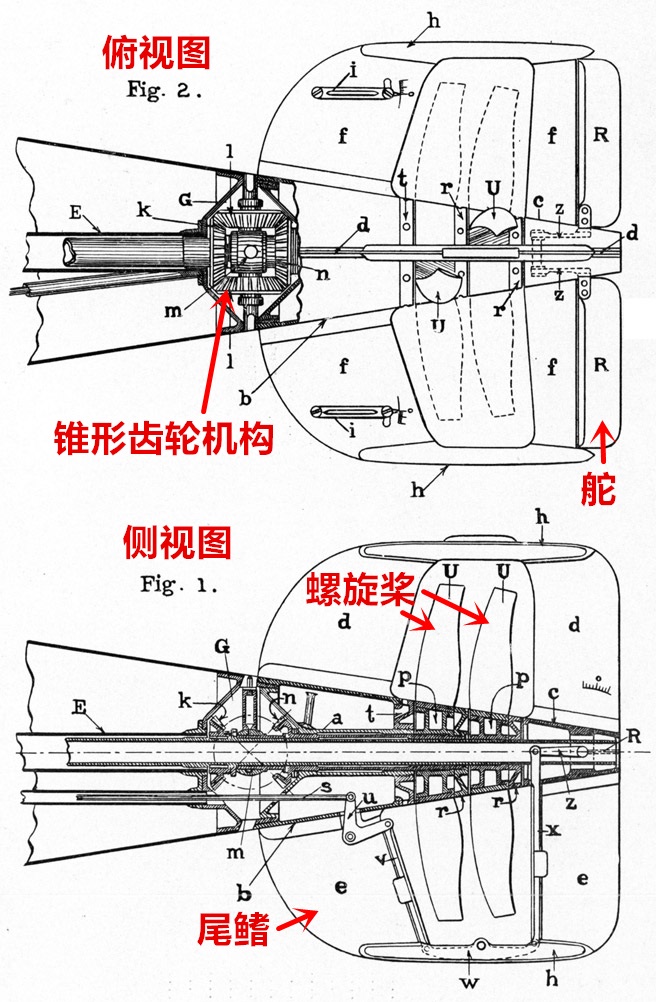

雷尾,即鱼雷的尾部,此处安装有螺旋桨、舵、尾鳍,此外还安装有一套锥形齿轮机构,用于使两组螺旋桨按照相反的方向进行旋转。

除此之外,为了有效控制鱼雷,雷体内还设有一些控制机构,例如沉浮控制机构。这些机构通常都安装在气罐的前方或后方。

世纪之交时的白头鱼雷的大体构造图

世纪之交时的黑头鱼雷的大体构造图

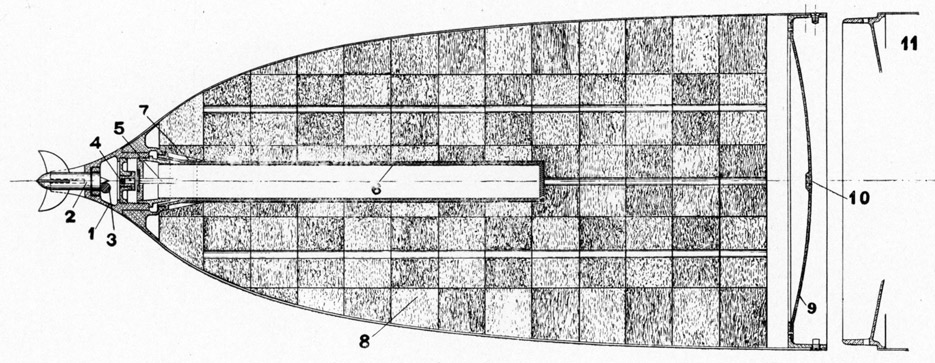

黑头鱼雷的雷头部分的具体结构图

此为战雷头,其尖端安装有机械式触发引信,内部配有雷管,并填充了大量炸药。

此为训练雷头,其尖端安装有一个用来占据引信和雷管位置的适配器,内部填充的则是淡水(用来起到配重作用)。

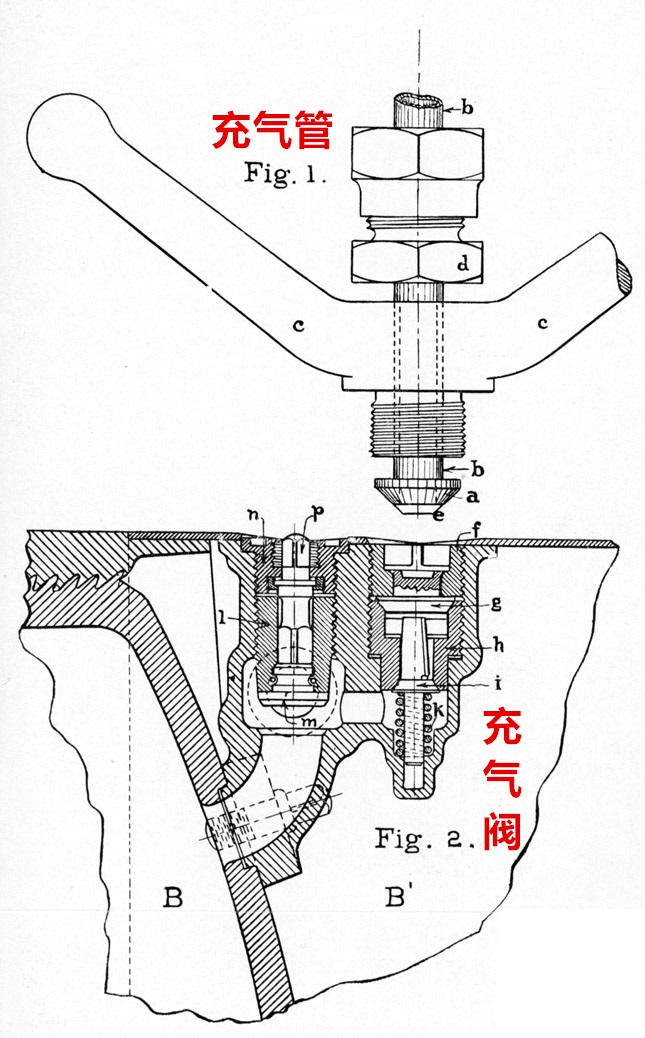

白头鱼雷的充气阀的具体结构图

当时的鱼雷,使用气罐内储存的高压空气作为动力来源。气罐后方设有充气阀,相关人员可使用充气设备对气罐进行充气。在训练中发射出去的鱼雷,可以在回收之后重新充气,以达到反复利用、降低训练成本的目的。

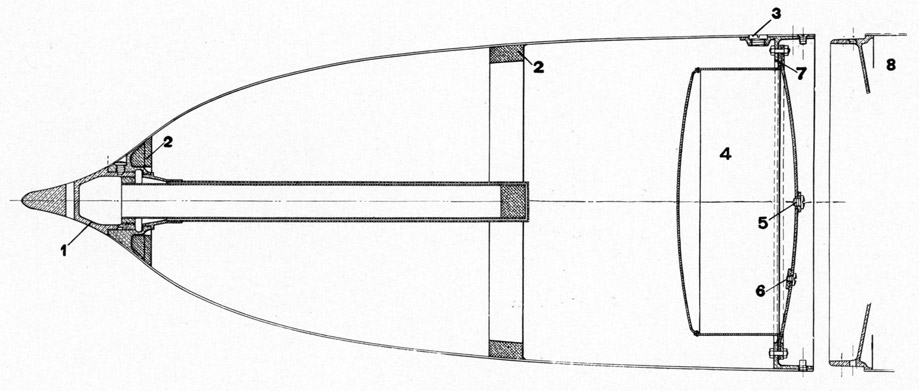

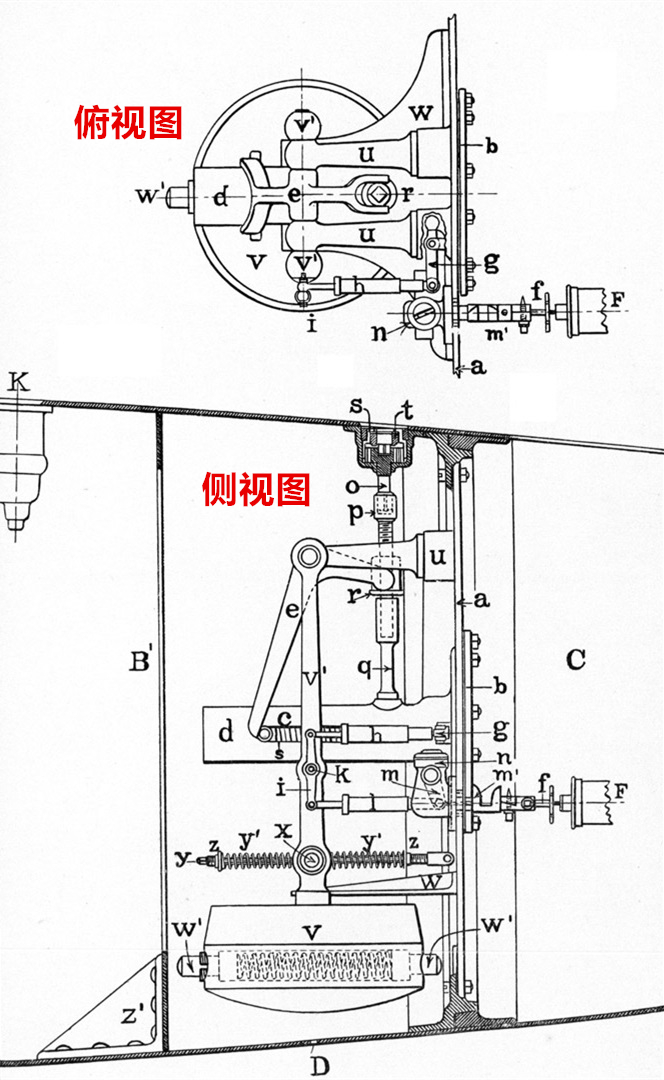

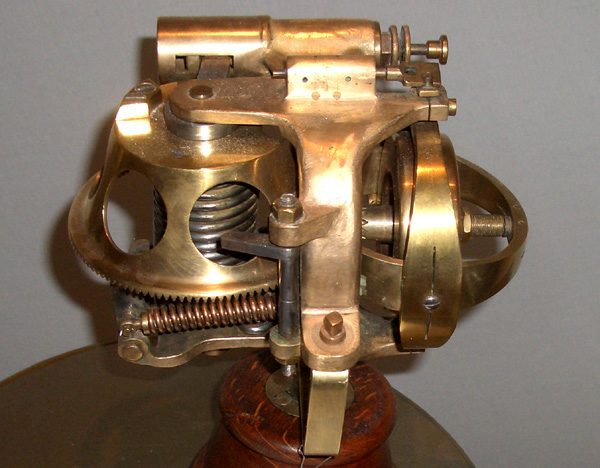

白头鱼雷的沉浮控制机构的具体结构图

白头鱼雷(以及黑头鱼雷)上的沉浮控制机构,是基于钟摆及水压调节控制原理(Pendulum-and-hydrostat control)的。该机构能够使鱼雷按照设定的深度进行航行。其具体控制原理,简单来说,就是由于水压与深度相关,因此可以根据水压来判断鱼雷深度,进而对鱼雷的入水深度进行控制;而钟摆的作用,则是用来避免鱼雷一会沉一会浮的。

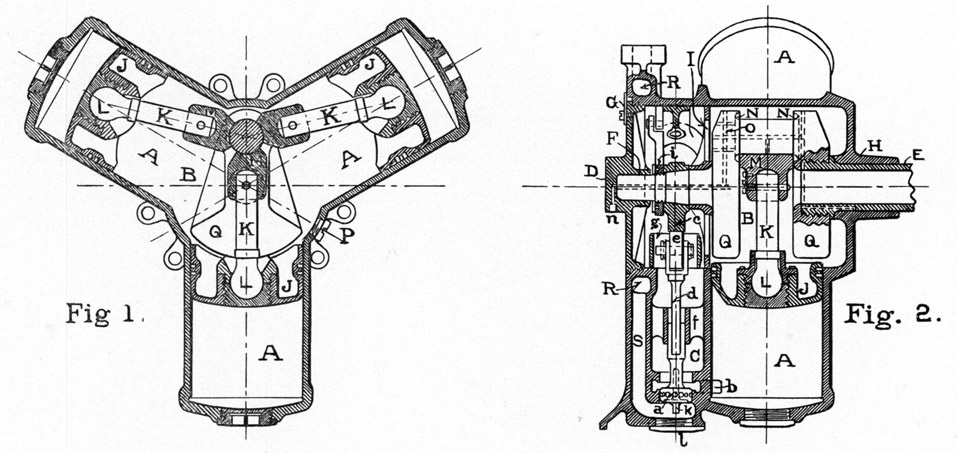

白头鱼雷的引擎的具体结构图

白头鱼雷(以及黑头鱼雷)采用的是活塞式的引擎,其结构与汽车上的活塞引擎颇有类似之处,高压空气进入活塞后,推动活塞向前运动,进而带动曲柄连杆机构,使驱动轴发生旋转。

白头鱼雷的舵机的具体结构图

舵机的作用是控制雷尾上的舵(这个舵不是用来转向的,而是用来控制鱼雷沉浮的,当时的鱼雷不具备转向功能)。

白头鱼雷的雷尾的具体结构图

雷尾上安装有螺旋桨、舵、尾鳍、以及用于使两组螺旋桨按照相反的方向进行旋转的锥形齿轮机构。

鱼雷设计构造的进化

在19世纪末至大战前夕的十余年间,鱼雷的设计构造,在两个方面出现了明显的变化:

一、新增了陀螺仪

早期的白头/黑头鱼雷不具备航向控制功能,因而在航行了一段距离后,往往会跑偏,导致其有效射程不过数百米而已。从19世纪末开始,通过引入陀螺仪控制机构,新型鱼雷具备了控制航向的功能,能够按照预设航向准确航行。此外,在大战前夕,各国还在陀螺仪的基础上,开发出了让鱼雷离轴发射的能力,使鱼雷能够在发射后自行调整至预设的航向。

陀螺仪的引入,扫清了鱼雷射程提升上的障碍。

陀螺仪控制机构的照片

二、鱼雷的动力来源得到了改善

鱼雷的动力,从冷动力鱼雷,升级为热动力鱼雷(Heater Torpedo),后来又进一步升级为湿-热动力鱼雷(Wet-Heater Torpedo)。

早期的白头/黑头鱼雷,是单纯依靠压缩空气作为动力来源的,因而被称之为冷动力鱼雷(Cold Running Torpedo)。

20世纪初年,热动力鱼雷(Heater Torpedo)出现了——所谓的热动力鱼雷,就是在气罐之外,还安装有一个燃料罐;将压缩空气与燃料混合并点燃后,能够使鱼雷的动力得到大幅提升。

随后,在热动力鱼雷的基础上,又发展出了湿-热动力鱼雷(Wet-Heater Torpedo),即在气罐和燃料罐之外,又加装了一个水罐的鱼雷;通过对点燃的压缩空气/燃料混合气体进行喷水,能进一步提高鱼雷的动力。

通过引入热动力和湿-热动力技术,鱼雷的动力射程得到了大幅提升。例如,1905年前后的18英寸冷动力鱼雷,最大射程通常为3,000码左右;而1910年前后的18英寸湿-热动力鱼雷,最大射程可达到6,000 - 7,000码;至于1914年前后的21英寸湿-热动力鱼雷,最大射程更是可以达到10,000码。

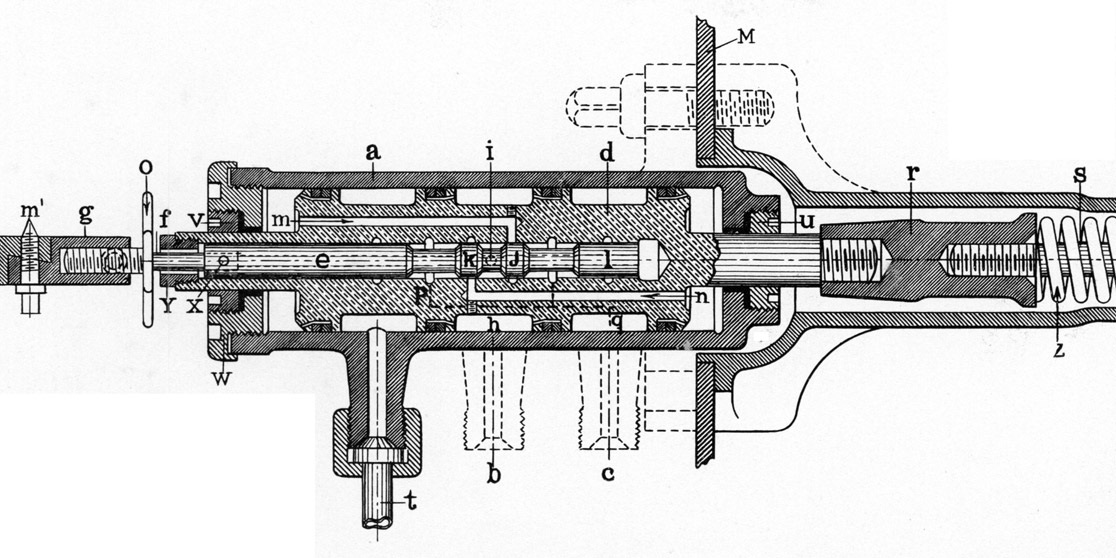

一战时期的英国湿-热动力鱼雷的结构图

请注意,该型鱼雷采用了将舵置于螺旋桨前方的设计,如此能够提高鱼雷的操控性。

英德两国鱼雷的性能参数

在白头鱼雷出现后,英国海军购买了其生产许可证,并由其国营兵工厂(Royal Laboratory、Royal Gun Factory、以及Royal Navy Torpedo Factory)负责设计和生产鱼雷。另外,还有一家叫做Greenwood and Batley的私营企业也会根据国营兵工厂的设计规格,为英国海军生产鱼雷。除此之外,英国海军有时也会直接向白头公司购买鱼雷;销售给英国海军的白头鱼雷,通常是由其麾下的韦茅斯工厂(Weymouth Factory)制造的,因而也被称之为韦茅斯鱼雷(Weymouth Torpedo)。至1906年时,在海军部的授意下,维克斯和阿姆斯特朗这两家军火公司合伙买下了白头公司;此后,韦茅斯工厂也开始根据国营兵工厂的设计规格,为英国海军生产鱼雷了。

至于德国海军,他们最初是直接购买白头鱼雷和黑头鱼雷的,但自1891年起,他们建立了自己的国营鱼雷厂(Torpedo Werkstatte),并由其负责鱼雷的设计和生产工作。

英德两国的国营兵工厂所设计和生产的鱼雷,大体上依旧沿用了白头/黑头鱼雷的结构,但在细节设计上有所调整(例如英国人后来采用了自己新设计的沉浮控制机构,并引入了将舵置于螺旋桨前方的设计)。

及至第一次世界大战时,英德双方所使用的鱼雷,基本都采用了湿-热动力和陀螺仪控制机构。

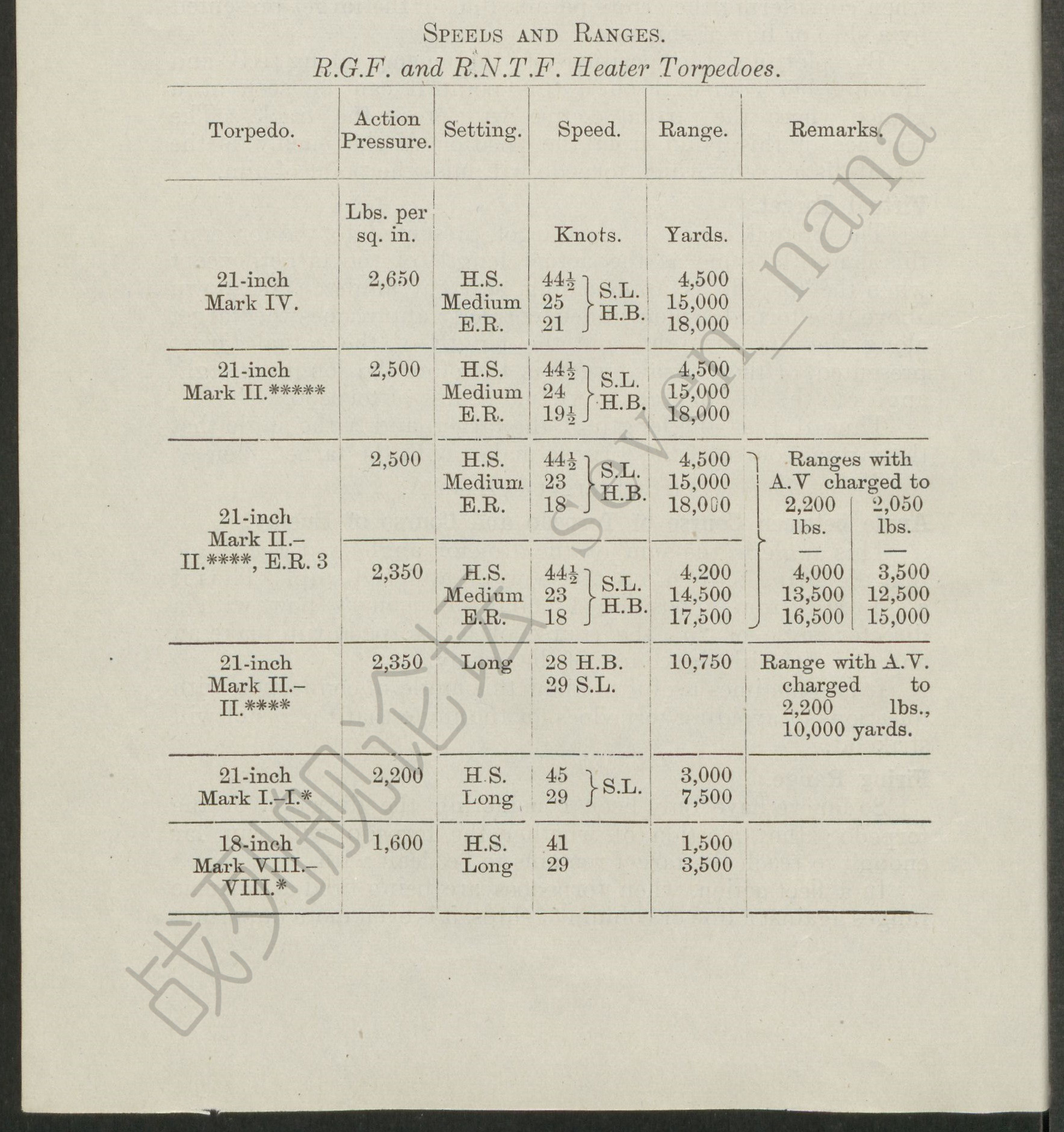

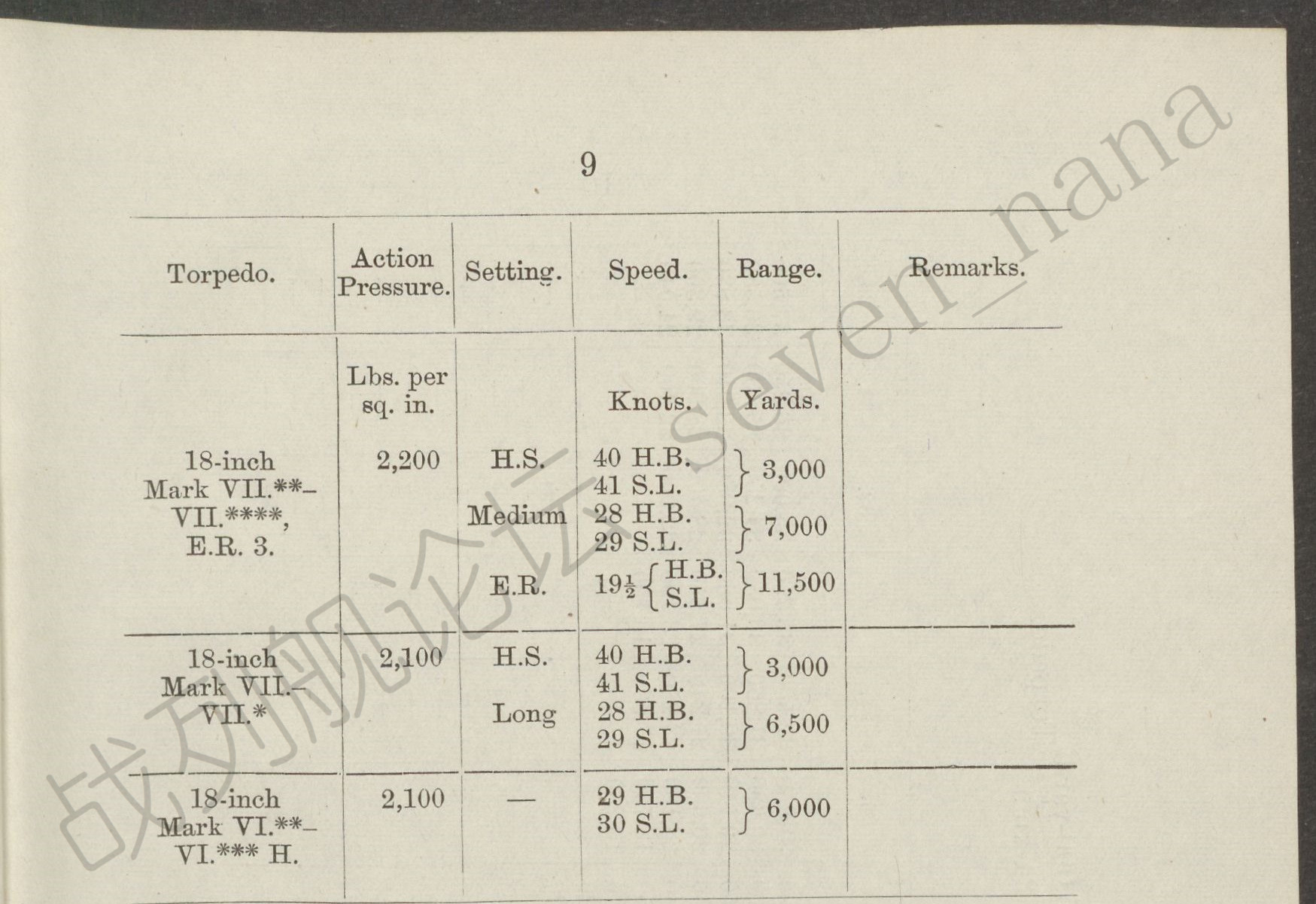

一战时期的英国鱼雷性能参数表

一战时期的英国鱼雷,有18英寸和21英寸两种口径,其性能参数如下:

18英寸鱼雷

无畏号、柏勒洛丰级、圣文森特级、尼普顿号战列舰,无敌级、不倦级战列巡洋舰,少数老式轻巡洋舰,少数老式驱逐舰,以及大多数潜艇,装备的是18英寸鱼雷。

| 型号 | 气罐压力 | 设定 | 航速 | 对应射程 | | Mark VI**型 - Mark VI***(H版本) | 2,100磅/平方英寸 | - | 29-30节 | 6,000码 | | Mark VII型 - Mark VII*型 | 2,100磅/平方英寸 | 高速 | 40-41节 | 3,000码 | | 远程 | 28-29节 | 6,500码 | | Mark VII**型 - Mark VII****型(ER3版本) | 2,200磅/平方英寸 | 高速 | 40-41节 | 3,000码 | | 中速 | 28-29节 | 7,000码 | | 超远程 | 19.5节 | 11,500码 | | Mark VIII型 - Mark VIII*型 | 1,600磅/平方英寸 | 高速 | 41节 | 1,500码 | | 远程 | 29节 | 3,500码 |

Mark VI型(H版本)是较为老式的型号,Mark VII型是日德兰海战时最为常见的型号,Mark VIII型则是潜艇专用的型号,这些鱼雷均为湿-热动力鱼雷。

21英寸鱼雷

巨像级、俄里翁级、乔治五世级、铁公爵级、伊丽莎白女王级、复仇级战列舰,狮级、玛丽王后号、虎号、声望级、勇敢级、胡德号战列巡洋舰,绝大多数轻巡洋舰和驱逐舰,以及少数潜艇,装备的是21英寸鱼雷。

| 型号 | 气罐压力 | 设定 | 航速 | 对应射程 | | Mark I型 - Mark I*型 | 2,200磅/平方英寸 | 高速 | 45节 | 3,000码 | | 远程 | 29节 | 7,500码 | | Mark II型 - Mark II****型 | 2,350磅/平方英寸 | 远程 | 28-29节 | 10,750码 | | Mark II型 - MarkII****型(ER3版本) | 2,350磅/平方英寸 | 高速 | 44.5节 | 4,200码 | | 中速 | 23节 | 14,500码 | | 超远程 | 18节 | 17,500码 | | 2,500磅/平方英寸 | 高速 | 44.5节 | 4,500码 | | 中速 | 23节 | 15,000码 | | 超远程 | 18节 | 18,000码 | | Mark II*****型 | 2,500磅/平方英寸 | 高速 | 44.5节 | 4,500码 | | 中速 | 24节 | 15,000码 | | 超远程 | 19.5节 | 18,000码 | | Mark IV型 | 2,650磅/平方英寸 | 高速 | 44.5节 | 4,500码 | | 中速 | 25节 | 15,000码 | | 超远程 | 21节 | 18,000码 |

Mark I型仅用于一些老式驱逐舰,Mark II型是日德兰海战时最为常见的型号,Mark IV型则是日德兰海战后才开始装备部队的新式鱼雷,这些鱼雷均为湿-热动力鱼雷。

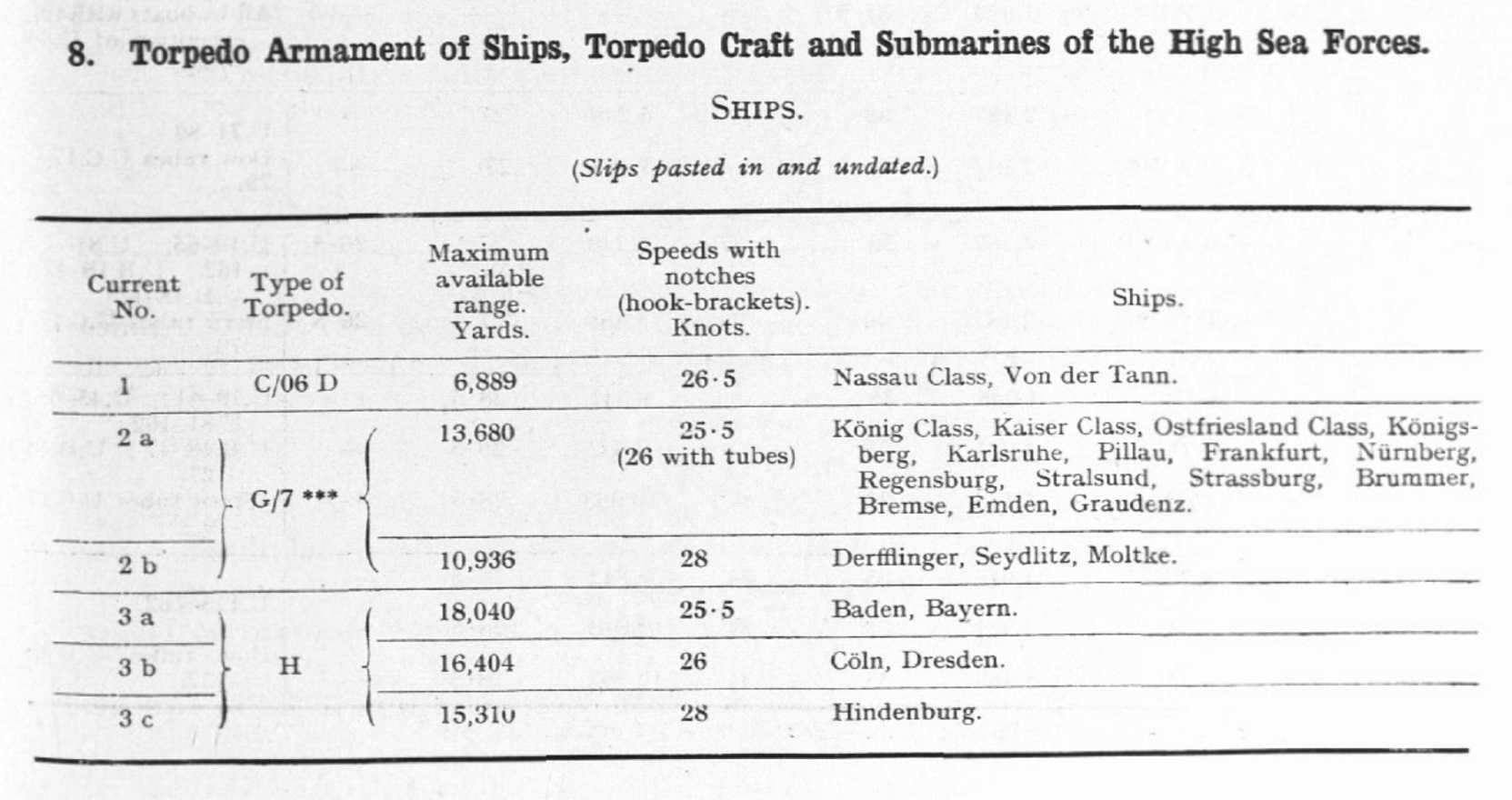

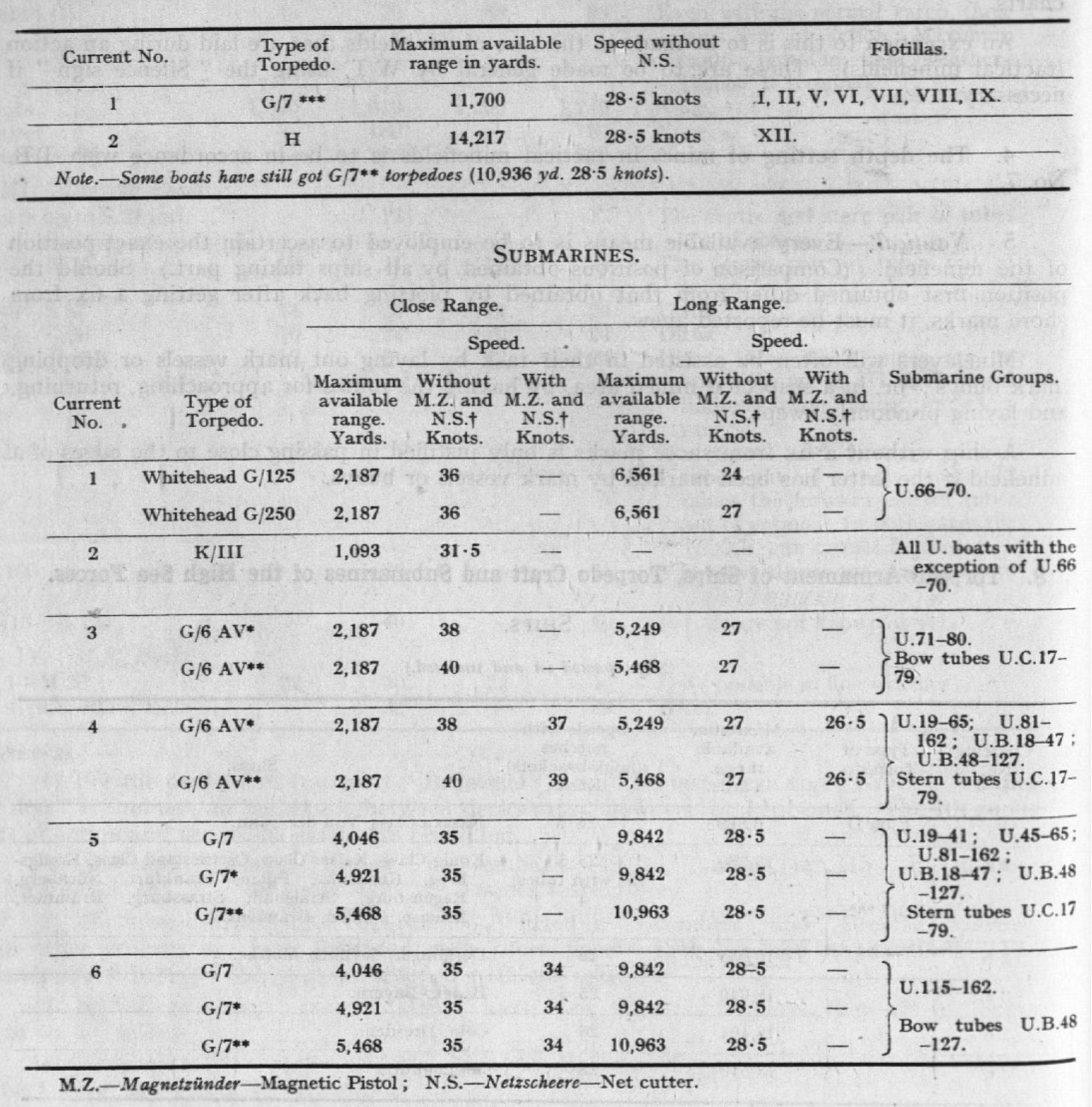

一战时期的德国鱼雷性能参数表

一战时期的德国鱼雷,有45cm、50cm、60cm三种口径,其性能参数如下:

45cm鱼雷

拿骚级战列舰,冯·德·坦恩号战列巡洋舰,少数轻巡洋舰、驱逐舰、潜艇,装备的是45cm鱼雷。

| 型号 | 搭载舰型 | 航速 | 对应射程 | | C/06D | 战列舰/战列巡洋舰 | 26.5节 | 6,300米 |

C/06D是6米长的湿-热动力鱼雷。

50cm鱼雷

赫尔格兰级、皇帝级、国王级战列舰,毛奇级、塞德里茨号、德尔弗林格号战列巡洋舰,大多数轻巡洋舰、驱逐舰、潜艇,装备的是50cm鱼雷。

| 型号 | 搭载舰型 | 航速 | 对应射程 | | G/6AV* | 潜艇 | 38节 | 2,000米 | | 27节 | 4,800米 | | G/6AV** | 潜艇 | 40节 | 2,000米 | | 27节 | 5,000米 | | G/7 | 潜艇 | 35节 | 3,700米 | | 28.5节 | 9,000米 | | G/7* | 潜艇 | 35节 | 4,500米 | | 28.5节 | 9,000米 | | G/7** | 潜艇 | 35节 | 5,000米 | | 28.5节 | 10,025米 | | G/7*** | 战列舰 | 25.5节 | 12,500米 | | 战列巡洋舰 | 28节 | 10,000米 | | 轻巡洋舰 | 25.5-26节 | 12,500米 | | 驱逐舰 | 28.5节 | 10,700米 |

G/6AV是6米长的热动力鱼雷,G/7是7米长的湿-热动力鱼雷。

60cm鱼雷

巴伐利亚级战列舰,吕佐夫号、兴登堡号战列巡洋舰,科隆级轻巡洋舰,S113型驱逐舰,装备的是60cm鱼雷。

| 型号 | 搭载舰型 | 航速 | 对应射程 | | H/8 | 战列舰 | 25.5节 | 16,500米 | | 战列巡洋舰 | 28节 | 14,000米 | | 轻巡洋舰 | 26节 | 15,000米 | | 驱逐舰 | 28.5节 | 13,000米 |

H/8是8米长的湿-热动力鱼雷,这是一战时期尺寸最大、射程最远的鱼雷。

鱼雷的投放方式

为了将搭载的鱼雷发射出去,舰艇上需要配备鱼雷发射设备。在一战时期,较为常见的鱼雷发射设备,可分为鱼雷抛射架和鱼雷发射管两大类。

鱼雷发射管,又可细分为水上发射管和水下发射管两类。水上发射管,是安装在水线以上区域的鱼雷发射管,其优点是布置起来比较灵活,既可以安装在露天甲板上,也可以安装在舰体内部舱室中,缺点则是万一被敌方炮火击中,鱼雷的雷头和气罐可能会发生爆炸,对军舰造成损害。水下发射管,是指安装在水线以下,或能在水下工作的鱼雷发射管,其优点是很难被敌方炮弹击中,因而能够很好的保护鱼雷,避免雷头和气罐等部分因被炮弹或弹片击中而发生爆炸。然而,由于水下发射管需要占据较大的空间,因而会对水密舱室的设计带来一定挑战——其所在舱室若是受到损伤,很可能会导致较大程度的进水。此外,在使用水下发射管发射鱼雷时,发射前需要先对发射管内进行注水,发射过后还要将发射管内的水排出,因而其操作流程较为繁琐。再者,在高航速下,水流会对水下发射管造成极大的压力,因此在高航速下,水下发射管的使用是受限的。总的来说,与水上发射管相比,使用水下发射管,所受到的限制无疑要更多一些。

在具体的军舰设计上,鱼雷抛射架,通常仅用于小吨位的雷击舰艇,如鱼雷快艇。而鱼雷发射管,则常见于中大吨位的军舰,以及潜艇。其中,驱逐舰及以下吨位的军舰,通常只使用水上发射管;而巡洋舰和战列舰,则是既有使用水上发射管,也有使用水下发射管的;至于潜艇,其搭载的通常都是水下发射管。

鱼雷抛射架的照片

水上发射管的照片

水下发射管的照片

第二部分 - 水雷的构造、性能、投放方式

水雷是一种非常古老的武器,其历史几乎与火炮一样久远,早在明朝时期的文献中就有所记载。进入19世纪后,水雷的制造水平有了较大的提升,并在克里米亚战争、美国内战等数次战争中发挥了一定的作用。至19世纪末期时,水雷已经成为了海军武器库中一种不可或缺的装备。

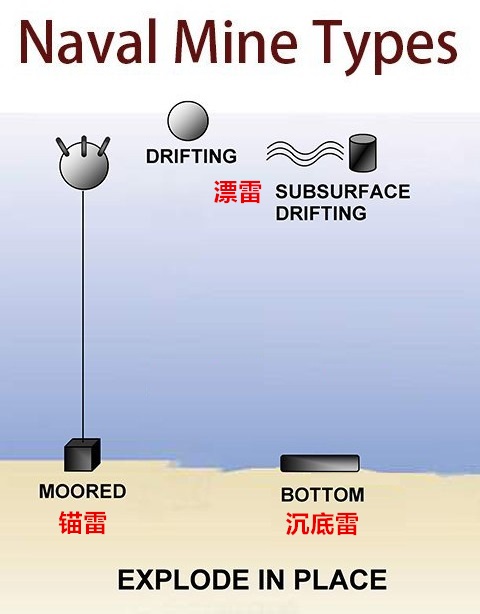

各种不同类型的水雷

水雷的类型颇多,因而在具体介绍之前,有必要首先对其做一下分类。

根据工作方式的不同,水雷可分为遥控水雷(Controlled Mine)、触发水雷(Contact mine)、以及感应水雷(Influence Mine)三种。遥控水雷,是由岸上人员通过起爆线来引爆的;而触发水雷和感应水雷,则是凭借水雷上安装的引信来引爆的。

根据其在水中的位置,水雷可分为锚雷(Moored Mine)、漂雷(Drifting Mine)、沉底雷(Bottom Mine)三种。它们之间的区别在于,锚雷带有一个底座,雷体本身是通过链条系留在底座上的,将水雷投入水中后,底座会沉入水底,雷体本身则会潜伏于水面以下;漂雷没有底座,依靠自身浮力浮在水面上、或通过某种控制机制潜伏于水面以下;而沉底雷则是雷体本身就直接沉在海床上的。

锚雷、漂雷、以及沉底雷的区别

锚雷

在一战时期,最为常见的水雷,便是锚雷了。由于锚雷需要通过链条系留在底座上,其布雷范围会受到链条长度的影响,因而只适用于水深不太大的地区(链条长度通常在几十到一两百米之间)。当时的锚雷,既有遥控类的,也有触发类的,此外还有少量感应类的。

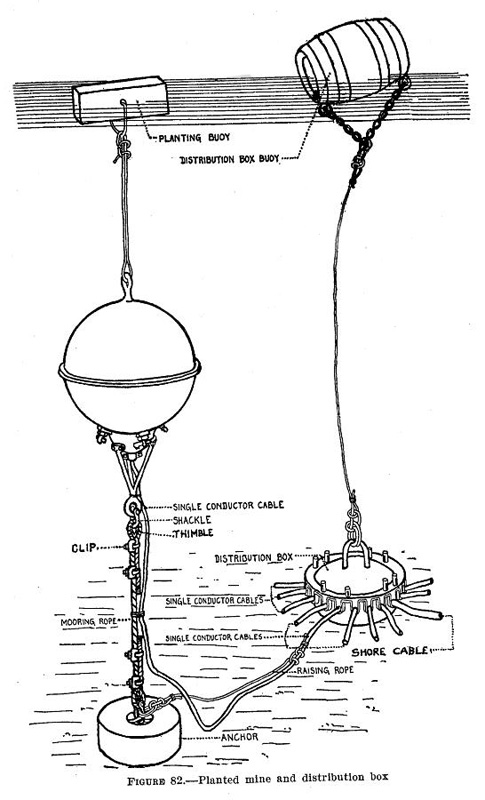

遥控锚雷

遥控锚雷,是出现时间最早的水雷。这种水雷是由岸上的操作人员来控制的。早在18世纪后期时,遥控锚雷就已经被普遍用于港口防御了。在一战时期,这种水雷仍旧是港口防御方面不可或缺的重要武器。

触发锚雷

在一战时期,最为常见的水雷,是触发锚雷。根据其引信结构的不同,触发锚雷又可细分为机械触发(Inertia)引信和化学触发(Hertz Horn)引信两种类型。

在大战爆发时,英国海军装备的锚雷,都是采用机械触发引信的;而德国海军则广泛装备了采用化学触发引信的锚雷。因此,德国海军所装备的水雷,在技术水准上要优于英国海军所装备的水雷。大战爆发后,英国人又陆续捞到了一些配备化学触发引信的德国锚雷。由于实战结果证明,化学触发引信要优于机械触发引信,因而在1916年时,英国人也开始研制装备化学触发引信的水雷了。

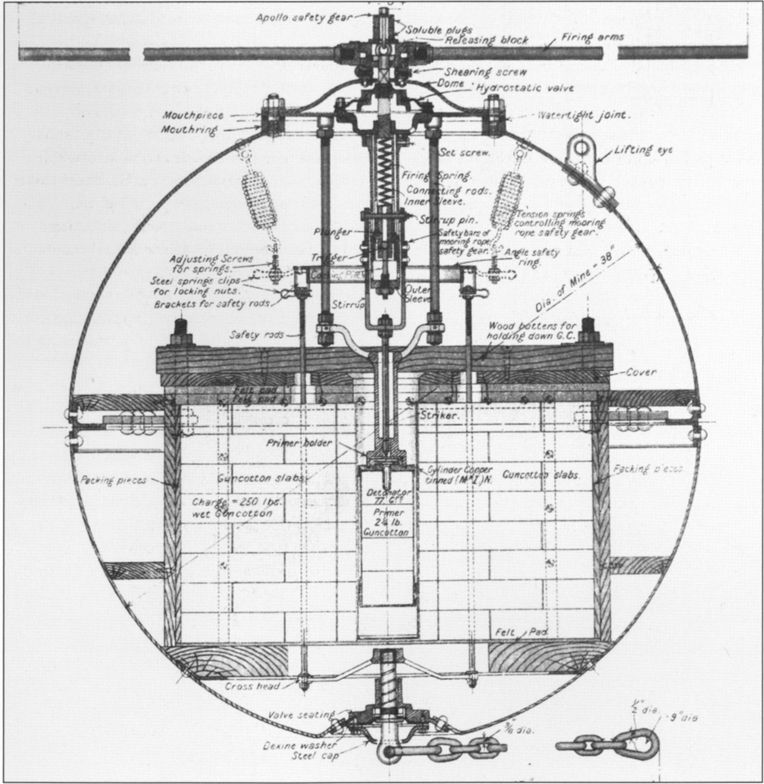

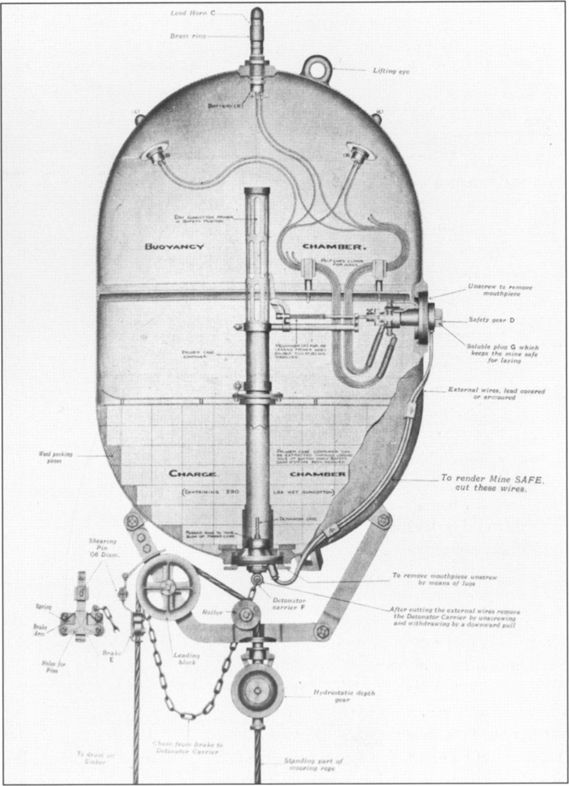

英国海军的Mark III型水雷

下图中展示的,是英国海军在一战时期广泛装备的Mark III型水雷。其顶端安装有两根杆子(一竖一横两根,见下图),那便是机械触发引信的外露部分。如果有外部物体触碰到这种杆子,且受力超过60磅,则会触发引信,引爆水雷。

德国海军的E型水雷

下图中展示的,是德国海军的水面舰艇使用的水雷,叫做Einheitsmine,意为标准水雷,它采用的是化学触发引信。

除了E型水雷之外,德国海军还研发了供潜艇使用的水雷,具体分为UE和UC两个型号。UE是通过水平管道投放的,UC是通过垂直管道投放的。

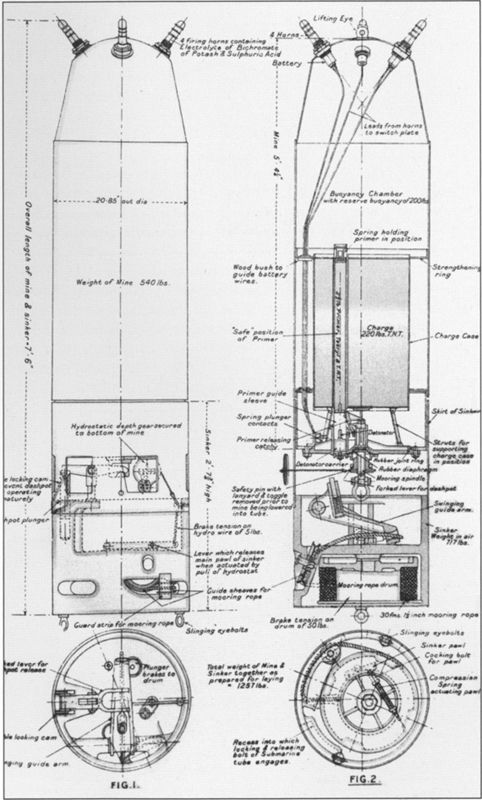

英国海军的S IV型水雷

最早采用化学触发引信的英国水雷,叫做S IV型水雷。这种水雷是供潜艇使用的,需借助鱼雷发射管来投放。下图中,位于水雷顶端的凸起物体,就是化学触发引信。

英国海军的S V型水雷

由于S IV型水雷的尺寸受到了鱼雷发射管直径的限制,因而存在一些缺点。英国人后来又研制了一种通过专门的水雷投放管道来投放的潜艇用水雷,并将其命名为S V型。

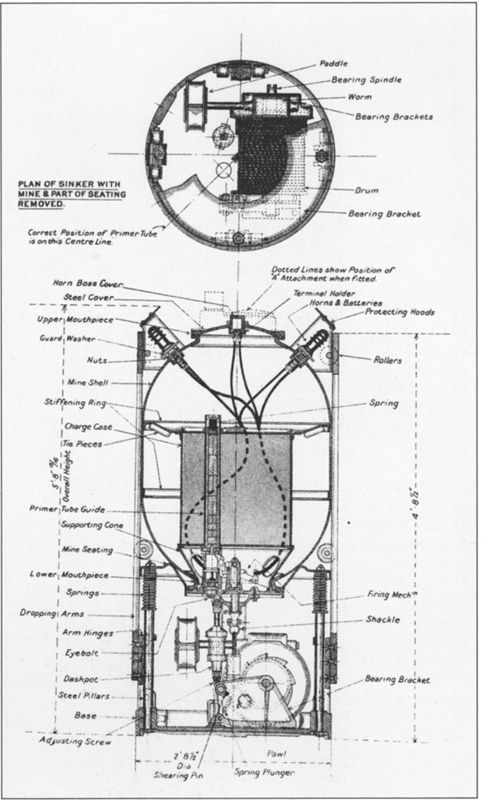

英国海军的H II型水雷

这是由水面舰艇投放的,采用化学触发引信的英国水雷。

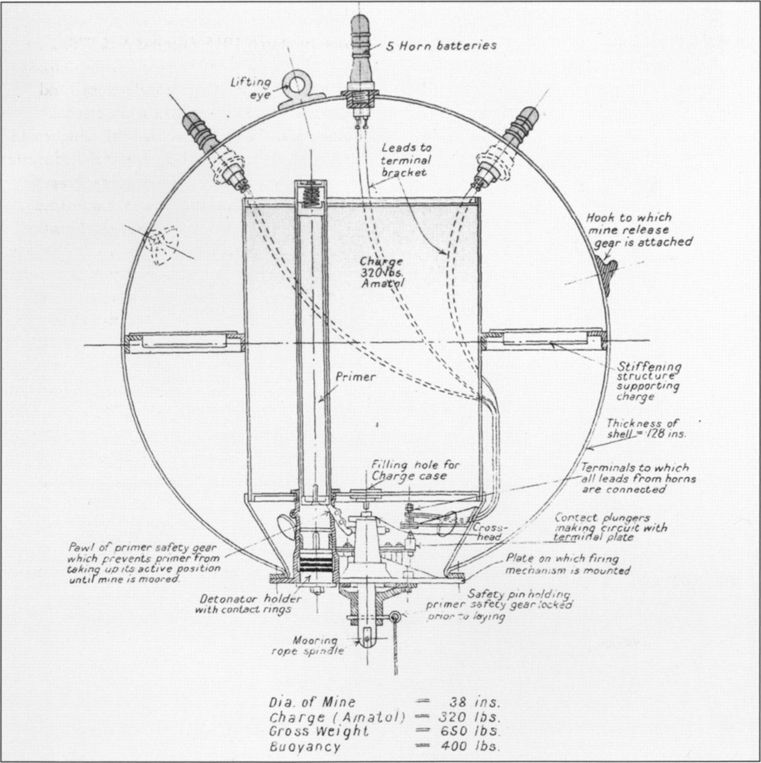

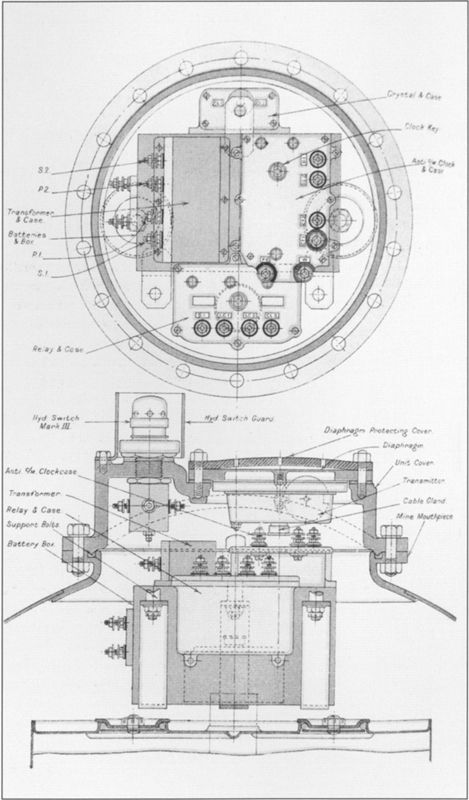

感应锚雷

在大战末期,英国海军还研发出了供水雷使用的声学感应引信。这种引信能够探测舰体震动所发出的声响,并以此为根据引爆水雷。下图中给出的,是一种叫做A附件(‘A’ Attachment)的改装套件,可将H II型化学触发引信水雷,改装成声学感应引信水雷。

漂雷

与锚雷相比,漂雷没有底座和系留链条,因而在使用上不会受到水深的限制,在远洋环境下也能够使用。

最为简单的漂雷,是用锚雷改装而成的。只需在前者的基础上,去掉其底座部分,并加装一个自沉装置,便成为一款漂雷了。自沉装置能够让水雷在规定时间后自行沉入海底,以避免其对日后的航运造成影响。

除了这种简单的改装漂雷之外,还有一些特殊构造的漂雷,比如链式漂雷(Connected Mine)和潜水漂雷(Oscillating Mine)。

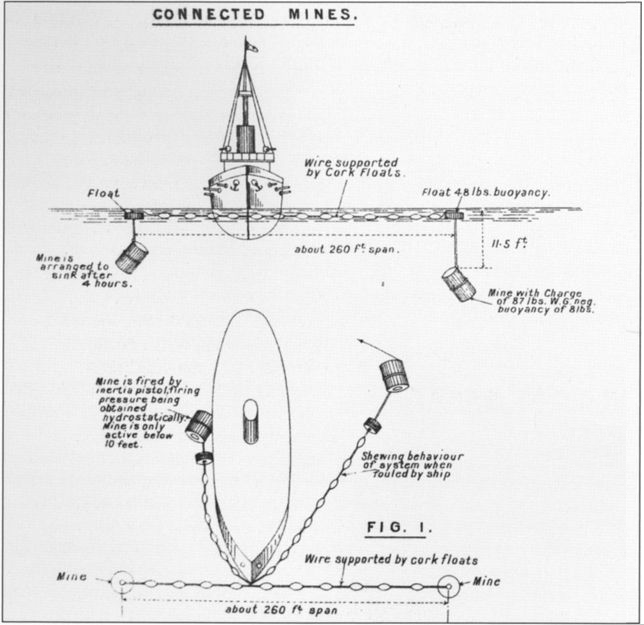

链式漂雷

所谓的链式漂雷,实际上就是将两枚漂雷用链条连接起来构成的。这根链条漂浮在距离水面非常近的位置,当军舰的舰艏部位触碰到链条后,两枚水雷会在链条的带动下,逐渐向军舰靠拢,最终与舰体侧面相撞并爆炸。这种水雷是由日本人发明的,但一战时期英德双方都没有装备这种水雷。

Leon型潜水漂雷

瑞典人发明了一种叫做Leon Oscillating Mine的水雷。这种水雷需借助鱼雷发射管来投放,其结构相当独特,内置有压载水舱和水压探测器,且其底部还设有一组螺旋桨。在发射出去后,海水会进入压载水舱,从而使水雷下沉。当水雷下沉到预设深度后,螺旋桨会启动,使水雷上浮,从而达到让水雷潜在水中,但又不至于潜得太深的目标。英国海军购买了一批Leon型潜水漂雷,其设计固然十分先进,但可靠性则非常差,据神仆号布雷驱逐舰报告,10枚这种水雷中,有1枚能正常工作就算不错了。

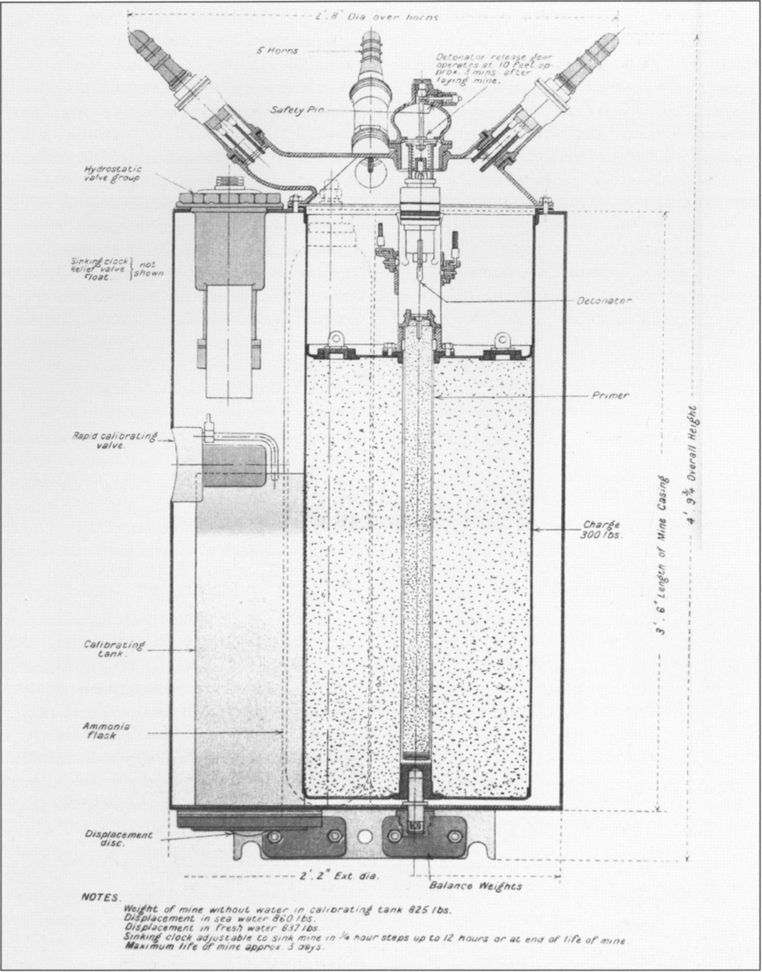

Vernon型潜水漂雷

由于Leon型潜水漂雷的可靠性非常差,因而英国海军又研制出了Vernon型潜水漂雷。这两者的工作原理有所不同,前者是借助雷体内储存的压缩空气来驱动螺旋桨,以达到控制沉浮的功能;而后者则是借助雷体内储存的液态氨来控制压载水舱,从而达到控制沉浮的功能。

沉底雷

与锚雷和漂雷相比,沉底雷的运用范围较为受限,只适用于浅水区域。沉底雷的优点在于,其重量可以做的非常大,因而能够具备很高的装药量。沉底雷一般都使用感应引信。

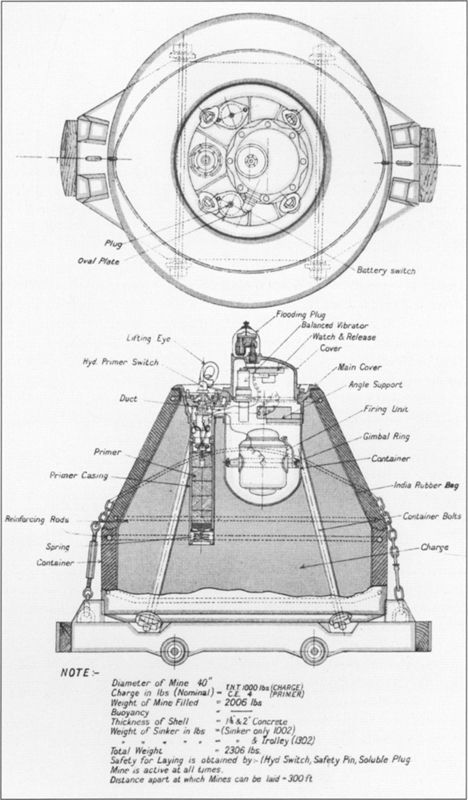

英国海军的Mark I M型水雷

这是一种配备磁性感应引信的沉底雷。这种引信能够侦测磁场的变化,并以此为根据引爆水雷。

各型英国水雷的性能参数

| 水雷型号 | Mark III型 | S IV型 | S V型 | H II型 | H II型(安装A附件) | Leon型 | Vernon型 | Mark I M型 | | 水雷类型 | 锚雷 | 锚雷 | 锚雷 | 锚雷 | 锚雷 | 漂雷 | 漂雷 | 沉底雷 | | 引信类型 | 机械触发 | 化学触发 | 化学触发 | 化学触发 | 声学感应 | 机械/化学触发双引信 | 化学触发引信 | 磁性感应 | | 投放方式 | 水面舰艇投放 | 潜艇投放 | 潜艇投放 | 水面舰艇投放 | 水面舰艇投放 | 水面舰艇/潜艇皆可投放 | 水面舰艇投放 | 水面舰艇投放 | | 装药量 | 250磅火棉 | 220磅TNT | 250磅Amatol | 320磅Amatol | 320磅Amatol | 250磅Amatol | 300磅Amatol | 1,000磅TNT |

各型德国水雷的性能参数

| 水雷型号 | E 150型 | UE 150型 | UC 120型 | UC 200型 | | 水雷类型 | 锚雷 | 锚雷 | 锚雷 | 锚雷 | | 引信类型 | 化学触发 | 化学触发 | 化学触发 | 化学触发 | | 投放方式 | 水面舰艇投放 | 潜艇投放 | 潜艇投放 | 潜艇投放 | | 装药量 | 150千克TNT | 150千克TNT | 120千克TNT | 200千克TNT |

水雷的投放方式

在第一次世界大战时,大部分水雷都是通过水面舰艇投放的,少部分则是通过潜艇投放的,空投水雷则要到间战时期才逐渐发展起来。水面舰艇在投放水雷时,通常都会用到布雷轨道;而潜艇则会使用鱼雷发射管或专门的水雷投放管道,来投放经过专门设计的潜艇用水雷。

水面舰艇上的水雷投放装置

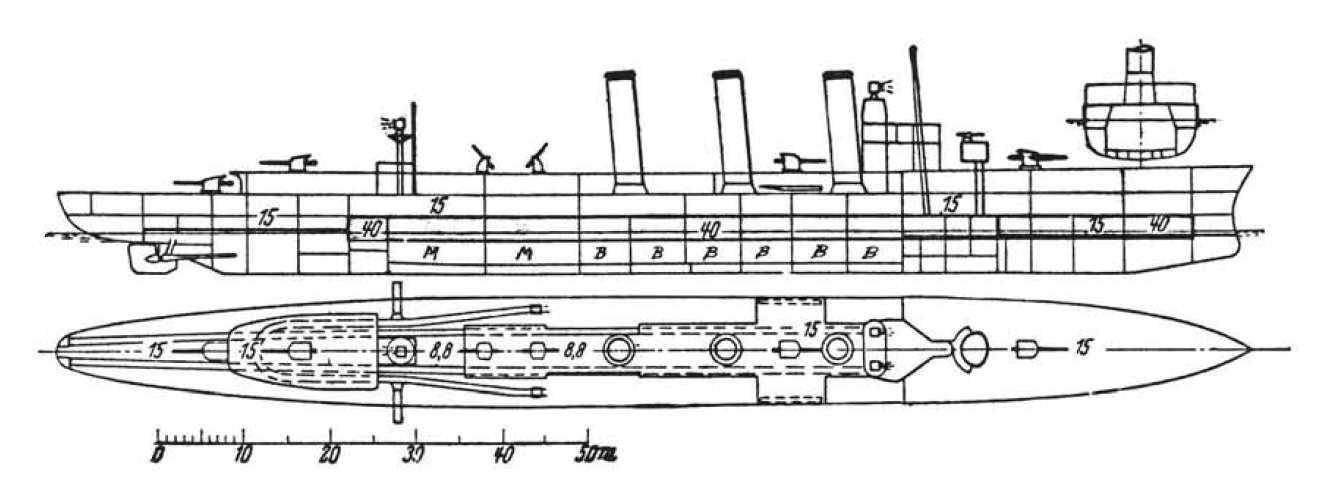

下图中展示的,是德国海军的布鲁默(Brummer)级布雷巡洋舰,从俯视图中可以看到,其甲板后方设有布雷用的轨道。

潜艇上的水雷投放装置

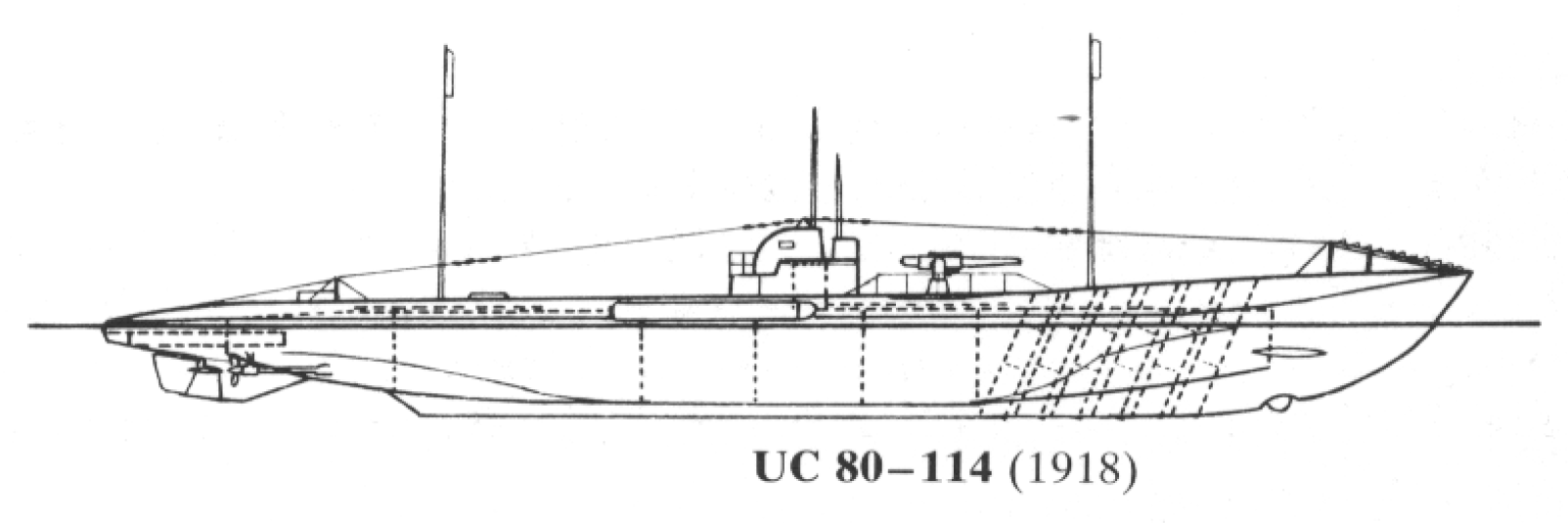

下图中展示的,是德国海军的UC III型布雷潜艇,这些潜艇的艇艏处安装有水雷投放管道,可用来投放水雷。

神教点评

基于上述资料,我们可以得出以下几个两个结论:

一、英德两国所装备的鱼雷,在性能参数上并不存在很大的差异,双方基本是旗鼓相当的。

二、英德两国所装备的水雷,则存在较大的差异——在大战初期,英国海军装备的都是机械触发引信水雷,而德国海军已经普遍装备了化学触发引信水雷,后者的性能更优。不过随着战争进程推进,英国海军的水雷性能也得到了较大提升。 |

|