|

|

本帖最后由 seven_nana 于 2017-6-22 19:35 编辑

本帖内容未经允许不得转载

原始文件的版权性质为英国皇家版权(Crown copyright)

本文的参考资料是英国海军的官方报告,SUPP 6/481。

概述

战列舰主炮的主力弹种,一般来说可以分为穿甲弹,半穿甲弹,以及高爆弹。

在一战时期时,英国海军的选择是APC(被帽穿甲弹)和CPC(被帽半穿甲弹);但在经历了战后对巴登号的打靶试验后,英国人发现CPC无法有效穿透舷侧装甲,因此之后便将穿甲弹作为对舰射击时的绝对主力弹种了;关于英国海军各弹种的介绍,可参考:皇家海军的各种炮弹类型。

在二战时期,英美日法这四个国家的大口径舰炮,均是以穿甲弹作为对舰射击的绝对主力弹种的,而德意两国则同时配备穿甲弹和半穿甲弹;详情可参考:二战时期各国海军的对舰炮弹种类与用途。

到二战末期时,英国方面仍在继续为16英寸Mark IV型火炮研究合适的炮弹类型,但此时由于交战距离的增加,导致穿甲弹也未必能有效穿透目标的舷侧装甲了,因此除了APC(被帽穿甲弹)之外,他们还考虑为其搭配一款CPBC(风帽半穿甲弹,无被帽)。

注释:按照英国人在这个时期的设计思路,在目标无法免疫自家的APC时,应该使用APC来对抗目标,而在目标能够免疫自家的APC时,应该使用CPBC洗甲板/打水下。由于CPBC在具备大装药量的同时还保留了一定的穿甲能力,因此很有机会穿透德国和美国战列舰上的露天甲板装甲,将其主水平装甲以上的区域洗成炼狱。

由于受到炮塔结构的限制,这款炮弹的长度被限制在78英寸(作为参考,美制16英寸2,700磅穿甲弹的弹长是72英寸),为了增加装药量,CPBC都是按照78英寸弹长设计的;CPBC的弹重与APC一致,弹道特性也应保持一致。

半穿甲弹的设计

对于CPBC,英国人共考虑过三种设计,其中2,393磅弹是最初的设计,但其水中弹特性不佳;2,375磅弹是改良设计,其弹尖平头部分直径在0.7倍弹径左右,具备良好的水中弹特性;又由于2,375磅弹的装填系数偏小,因此还设想过一种2,240磅弹,这种弹的弹壁较薄,从而可以将装填系数做得更大。

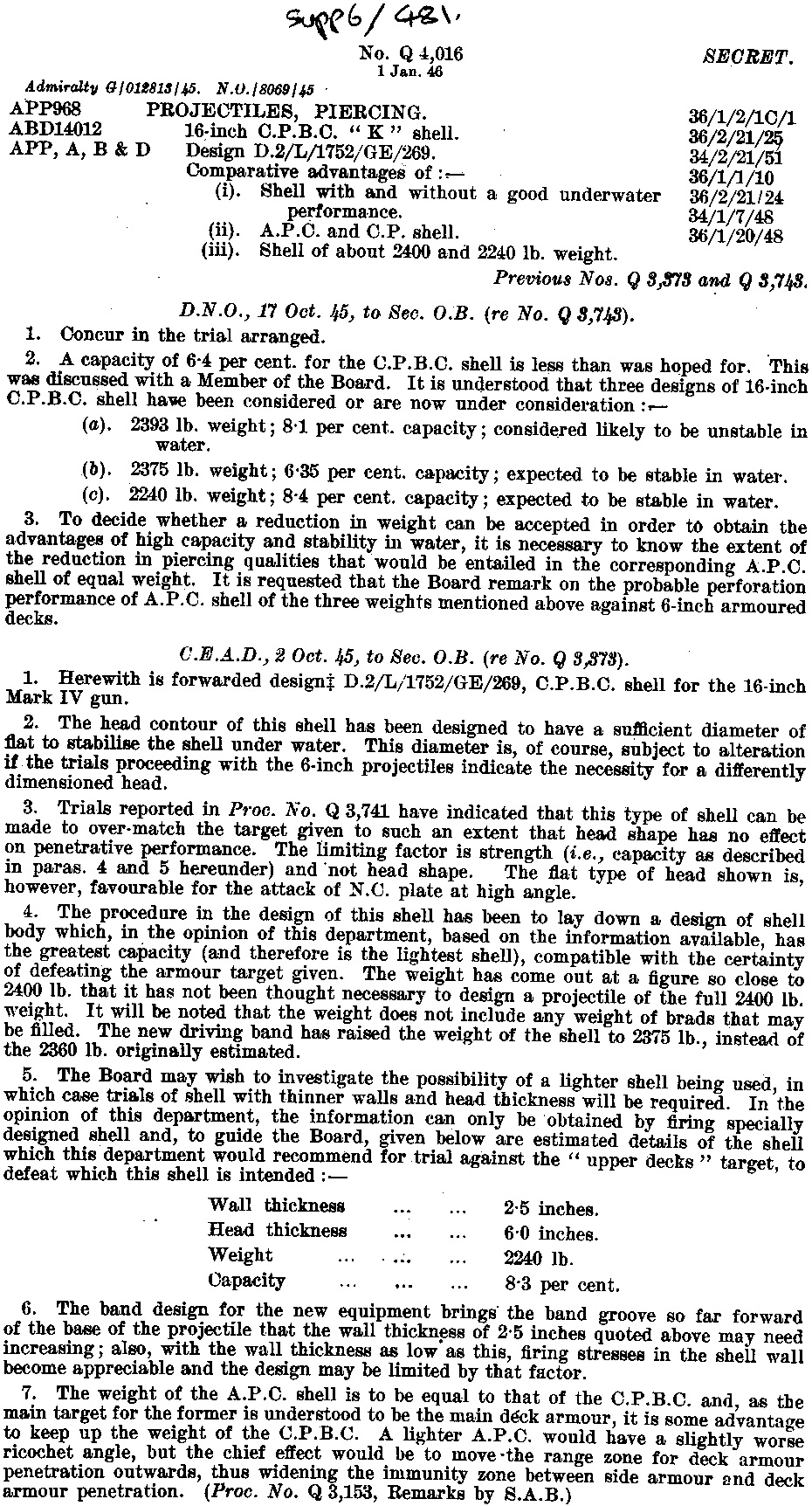

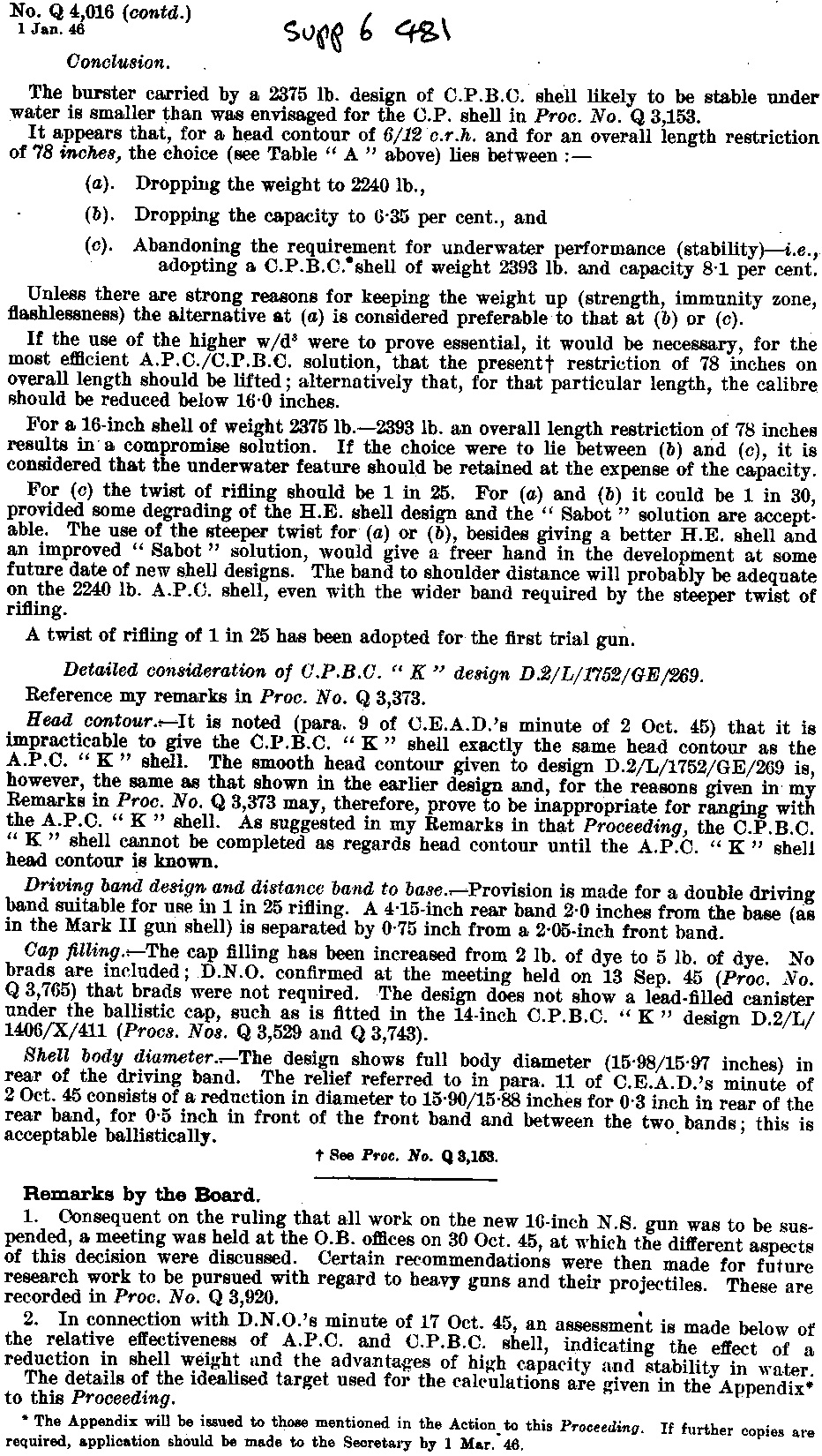

这些炮弹的具体参数如下:

| 弹重 | 弹重系数 | 装药量 | 装填系数 | 水中弹特性 | 弹长 | 平头部分直径 | | 2,393磅 | 0.585 | 194磅 | 8.1% | 无 | 78英寸 | 0.44倍弹径 | | 2,375磅 | 0.58 | 151磅 | 6.35% | 有 | 78英寸 | 0.71倍弹径 | | 2,240磅 | 0.547 | 186磅 | 8.4% | 有 | 78英寸 | 0.71倍弹径 |

注释:弹尖平头部分直径与水中弹功能有直接关联,平头弹型能够获得良好的水中弹特性。

穿甲弹的设计

对于APC,英国人同样考虑过三种设计,他们认为在炮口动能大致相当的情况下,2,375磅弹和2,240磅弹对抗垂直装甲的能力是大致相当的,但轻弹设计不利于提高水平穿深,会让目标的免疫区上限变大,不过最大射程也会有所增加。

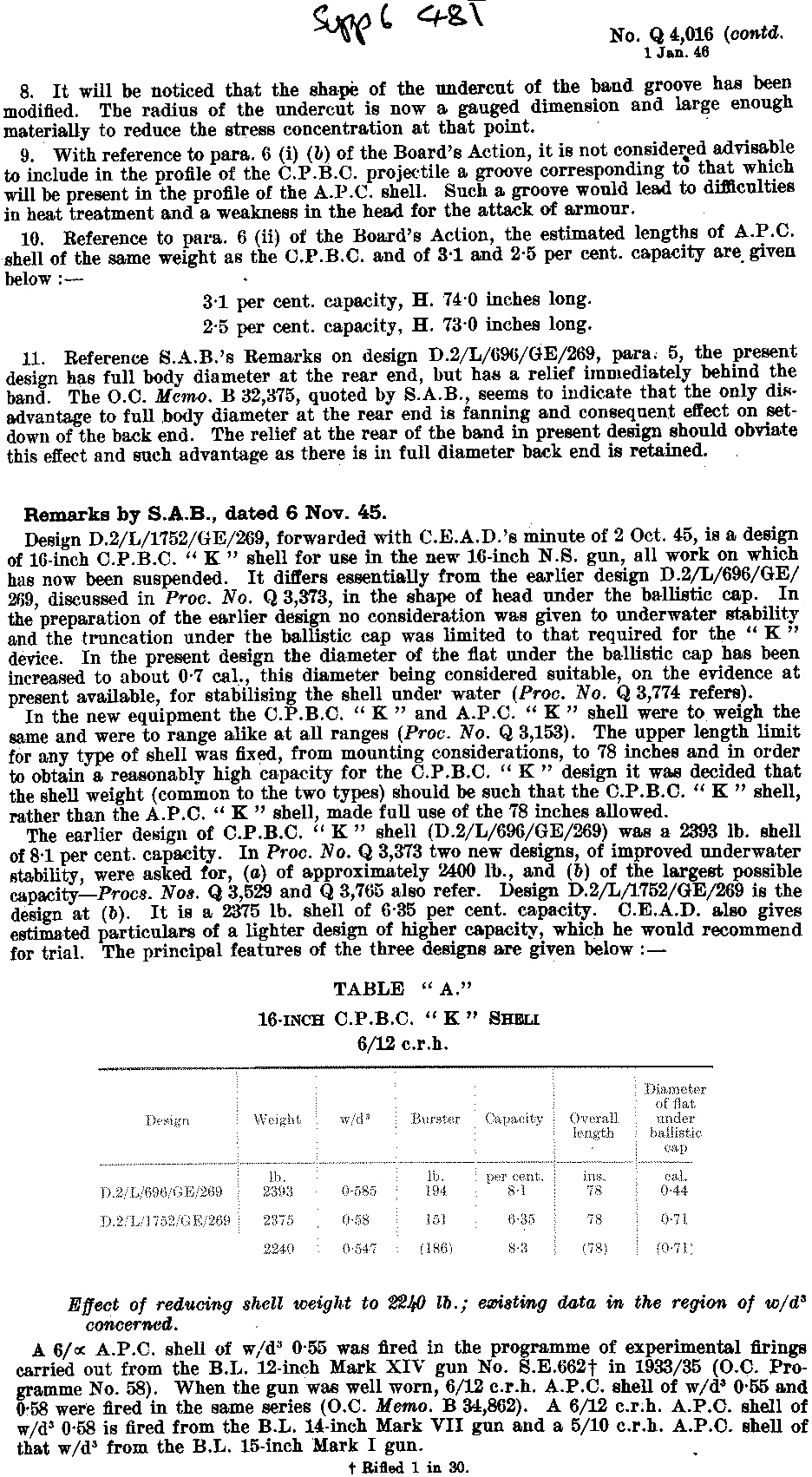

这些炮弹的具体参数如下:

| 弹重 | 弹重系数 | 装药量 | 装填系数 | 初速 | 炮口动能 | | 2,393磅 | 0.585 | 59磅 | 2.5% | 2,590英尺/秒 | 338.2兆焦 | | 2,375磅 | 0.58 | 60磅 | 2.5% | 2,600英尺/秒 | 338.3兆焦 | | 2,240磅 | 0.547 | 56磅 | 2.5% | 2,660英尺/秒 | 333.9兆焦 |

注释:从以上数据来看,这款火炮的炮口动能是相当大的,比16英寸Mark II, III(新炮308.5兆焦)和16英寸Mark I(新炮294.9兆焦)都要大;虽然不如美国16/50 Mark 7(355.6兆焦),但显著大于美国16/45 Mark 6(301兆焦),与德国40.6cm SK C/34(337.9兆焦)相当,其威力相当可观。

水中弹的意义

假设目标舰宽125英尺,主装甲带为12英寸厚的表面硬化装甲,高度为16英尺(水线上下各8英尺),水下区域相当于有2英寸厚的均质装甲保护,高度同样为16英尺(水线下8英尺至22英尺),水平装甲为6英寸厚的均质装甲

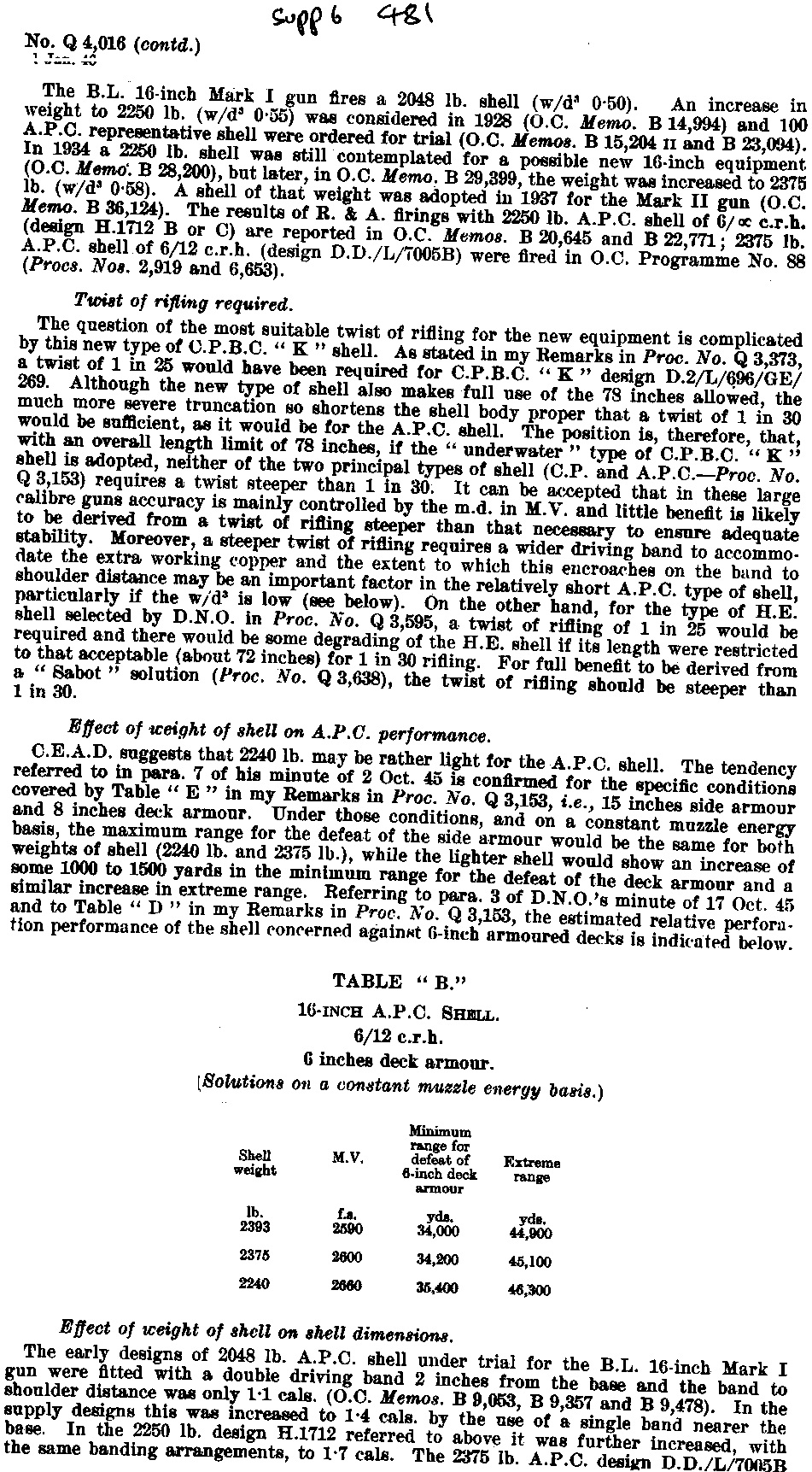

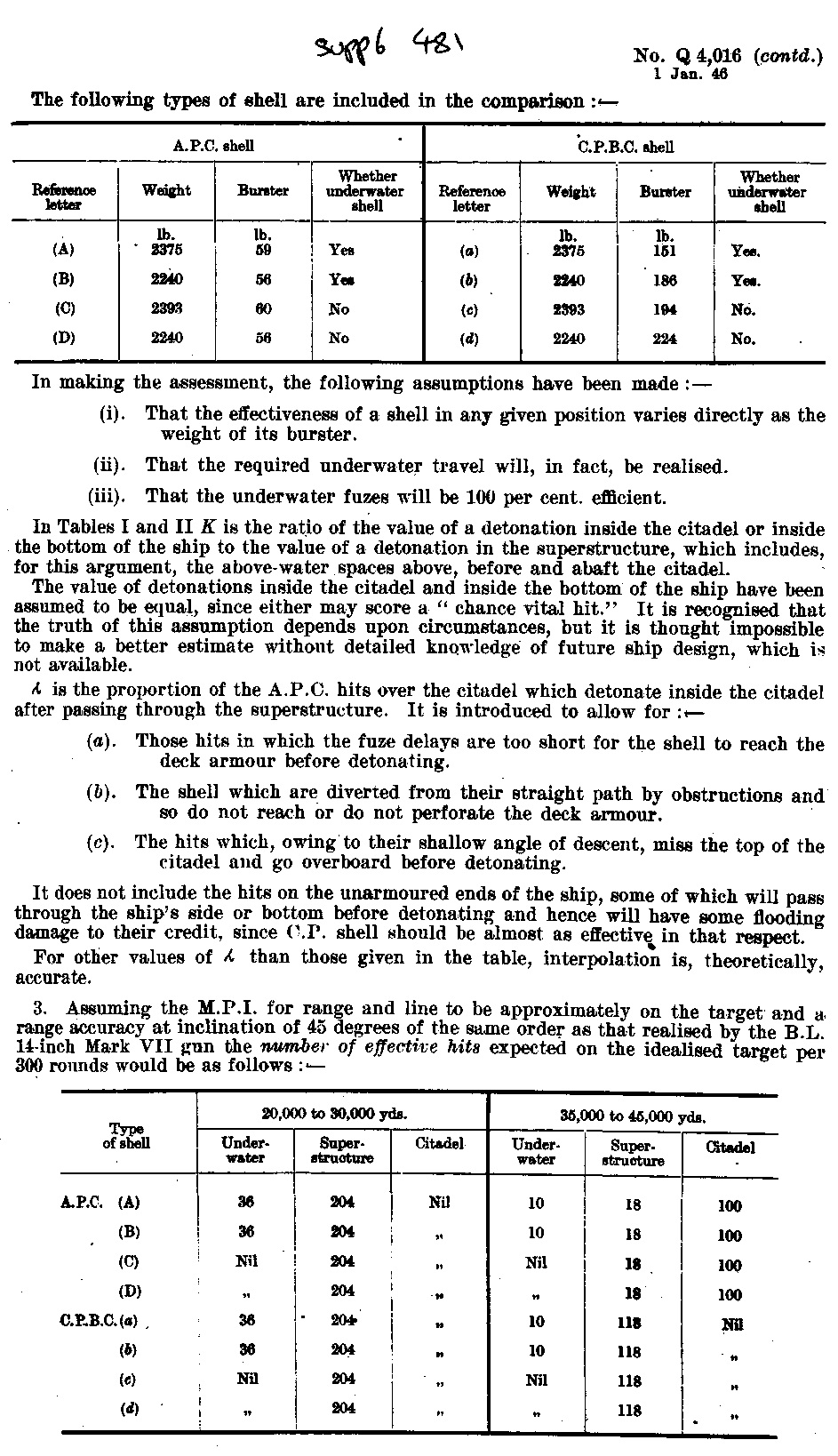

当MPI与目标重合时,炮弹在不同距离上击中并有效穿透各区域的概率如下:

| 击中并穿透2英寸水下装甲 | 击中并穿透12英寸主装甲带 | 击中并穿透6英寸水平装甲 | | 距离 | 90度夹角 | 45度夹角 | 90度夹角 | 45度夹角 | 90度夹角 | 45度夹角 | | 15,000码 | 27% | 27% | 15.5% | 0% | 0% | 0% | | 20,000码 | 17% | 17% | 10% | 0% | 0% | 0% | | 25,000码 | 11% | 11% | 6.5% | 0% | 0% | 0% | | 30,000码 | 8% | 8% | 4.5% | 0% | 0% | 0% | | 35,000码 | 5% | 5% | 3% | 0% | 27.5% | 37.5% | | 40,000码 | 3% | 3% | 0% | 0% | 24% | 33% | | 45,000码 | 2% | 2% | 0% | 0% | 21.5% | 29% |

注释:

1)在中距离上,打出有效水中弹的概率要比击中并穿透主装甲带的概率高不少,尤其是在双方存在一定夹角,且距离较近的情况下,由于无法穿透对方的主装和水平装甲,因此水中弹就成了最主要的杀招。

2)在远距离上,由于弹道变得弯曲,因此打出水中弹的概率会大幅降低,同时击中并穿透水平装甲的概率会大幅上升,此时水中弹的意义便会逐渐消失。

洗甲板的意义

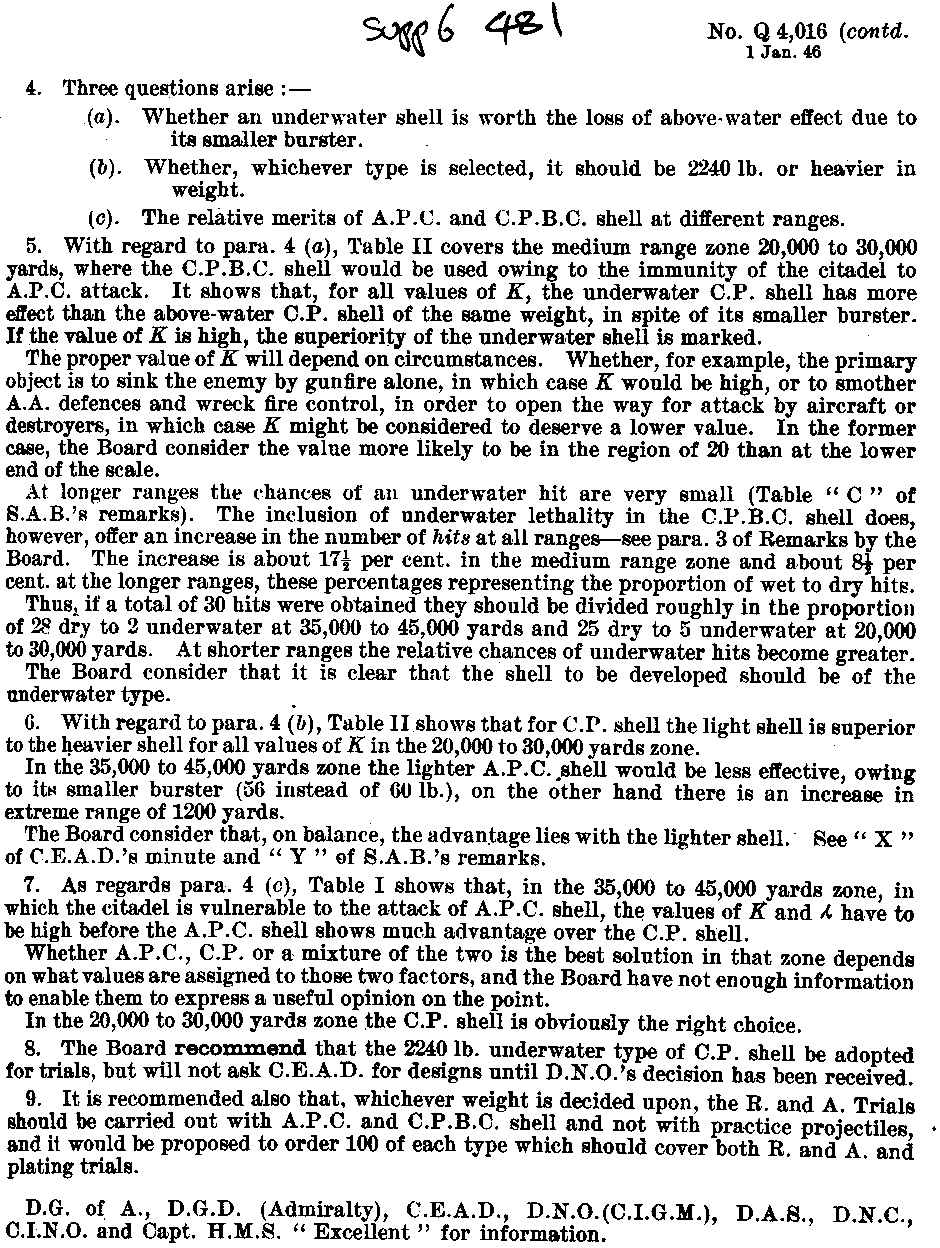

假设目标舰可在20,000码 ~ 30,000码间免疫已方穿甲弹

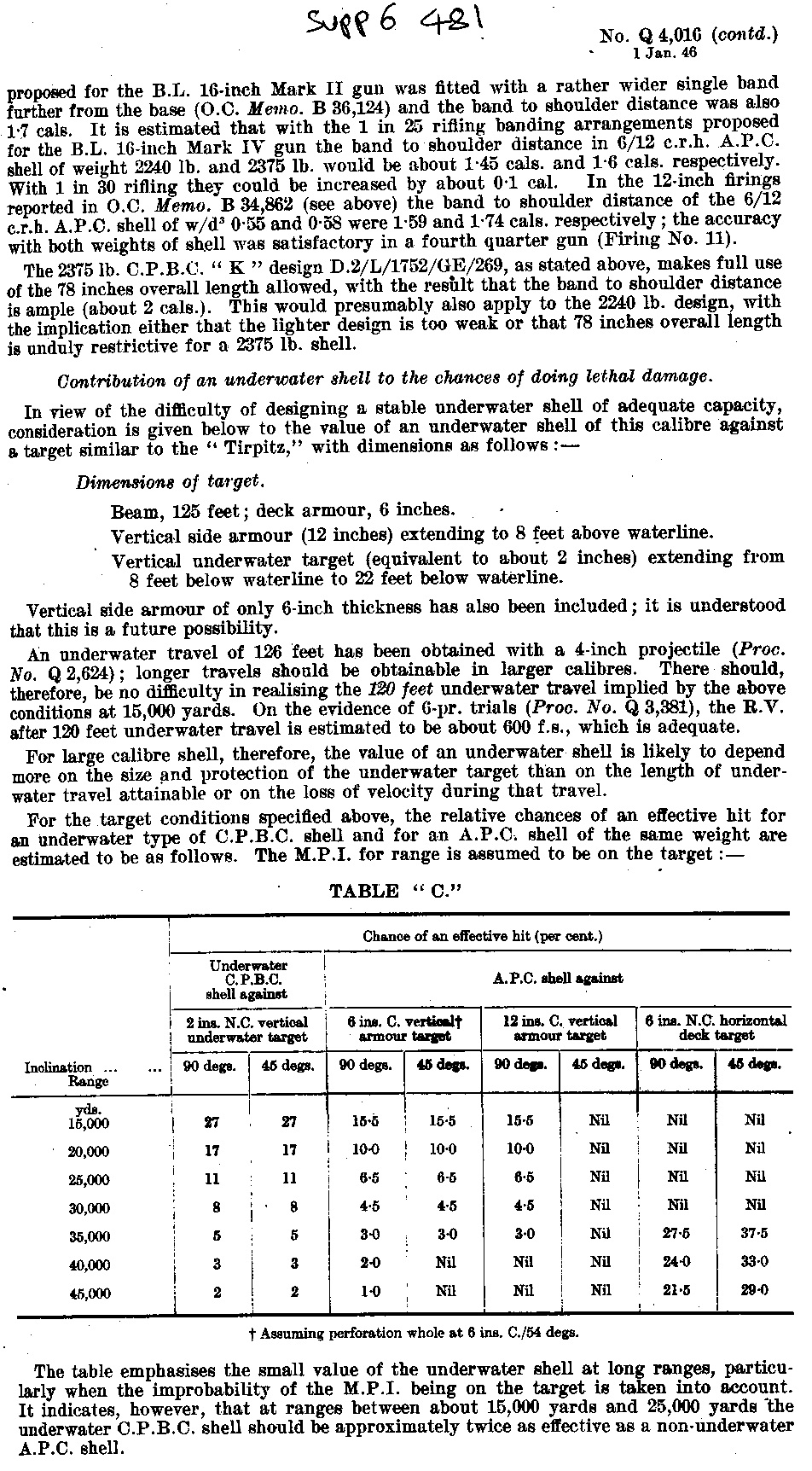

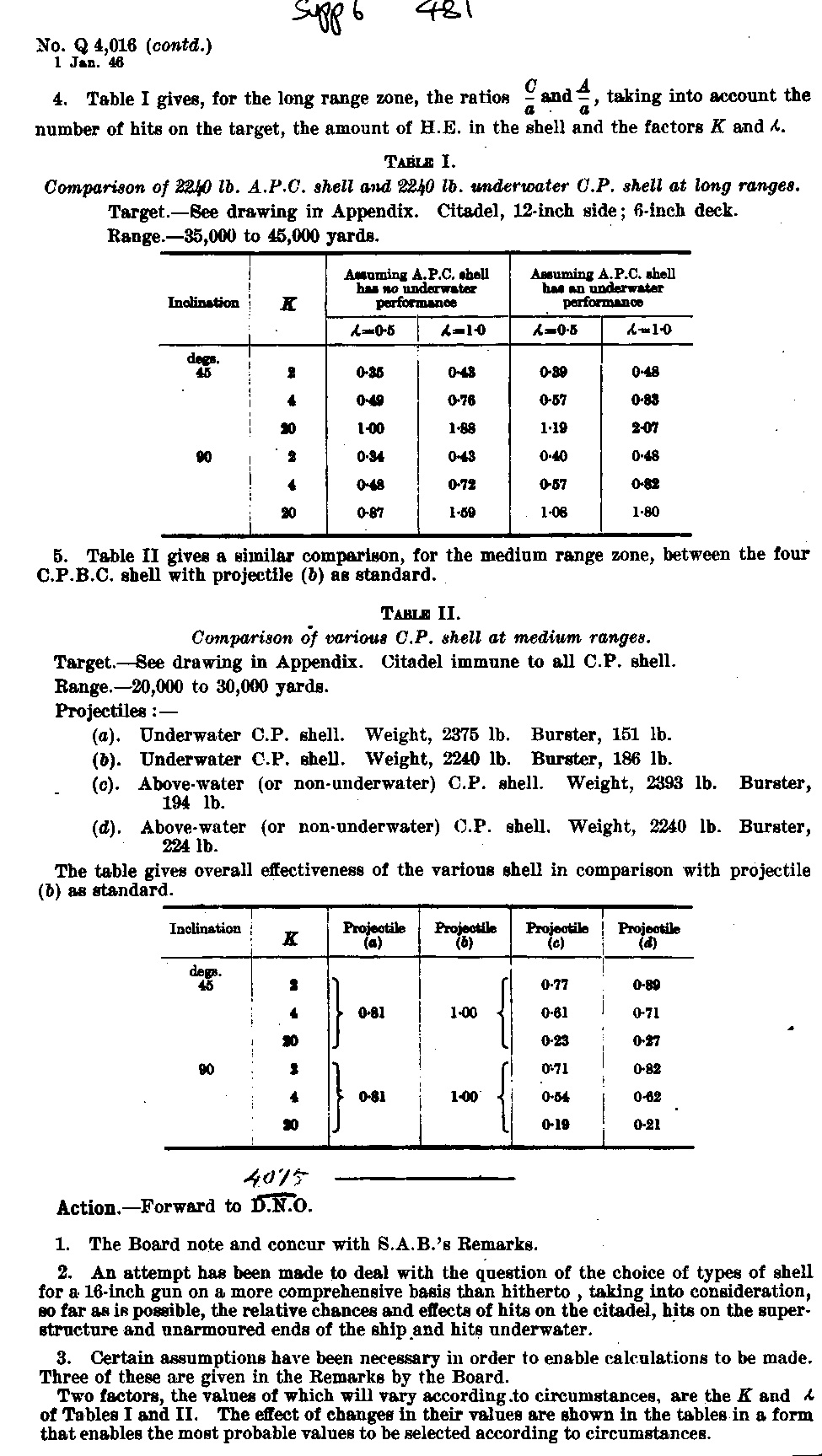

当MPI与目标重合时,如果各发射300发APC和CPBC,则两者在不同距离上的有效命中数如下:

| 20,000码 ~ 30,000码 | 35,000码 ~ 45,000码 | | 弹种 | 水中弹 | 洗甲板 | 核心舱 | 水中弹 | 洗甲板 | 核心舱 | | APC | 36 | 204 | 0 | 10 | 18 | 100 | | CPBC | 36 | 204 | 0 | 10 | 118 | 0 |

注释:

1)在20,000码 ~ 30,000码的距离上,由于APC无法打进核心舱,因此也只能起到洗甲板的效果,此时由于其装药量明显小于CPBC,因此CPBC的效能要比APC高得多。

2)在35,000码 ~ 45,000码的距离上,由于APC和CPBC的弹道特性一致,因此打进核心舱的概率和洗甲板的概率之和是相等的,区别在于APC有较大概率能够打穿水平装甲进入核心舱,而CPBC则会直接洗甲板。

结论

经过论证,英国人得出了以下结论:在20,000码 ~ 30,000码的距离上,由于穿甲弹无法有效穿透目标的装甲防护,因此采用CPBC洗甲板是上选;而在35,000码以上距离时,可以用穿甲弹攻击对方的水平防护;至于20,000码以下距离,原报告中没提,但其意图显然很明确,就是用穿甲弹攻击对方的垂直防护。

另外出于简化射表的考虑,英国人倾向于为APC和CPBC设定相同的弹重;由于2,240磅CPBC的装药量更大,因此尽管2,240磅APC的水平穿甲能力不佳,且装药量也较小,但该报告仍然推荐以2,240磅作为APC和CPBC的标准弹重,可以看出这个时期英国人的思想是非常倾向于洗甲板的。

原始报告

|

|