本帖最后由 seven_nana 于 2016-3-31 11:21 编辑

大型化的驱逐舰与小型化的巡洋舰 - 设计与用途的探讨

本帖内容未经允许不得转载

主要资料来源:

Warships After Washington: The Development of the Five Major Fleets, 1922-1930 by John Jordan

U.S. Destroyers - An Illustrated Design History by Norman Friedman

British Destroyers: From Earliest Days to the Second World War by Norman Friedman

British Destroyers and Frigates - The Second World War and After by Norman Friedman

British Cruisers: Two World Wars and After by Norman Friedman

Nelson to Vanguard: Warship Design and Development, 1923-1945 by D. K. Brown

The Design and Construction of British Warships, 1939-1945 by D. K. Brown

Sumner-Gearing-Class Destroyers: Their Design, Weapons, and Equipment by Robert F. Sumrall

German Cruisers of World War II by M. J. Whitley

German Destroyers of World War II by M. J. Whitley

German Light Cruisers of World War II by Gerhard Koop & Klaus-Peter Schmolke

German Destroyers of World War II by Gerhard Koop & Klaus-Peter Schmolke

German Warships 1815-1945 by Erich Gröner

French Cruisers 1922-1956 by John Jordan & Jean Moulin

French Destroyers 1922-1956 by John Jordan & Jean Moulin

Gli Incrociatori Italiani by Giorgio Giorgerini & Augusto Nani

Naval Weapons of World War One by Norman Friedman

Naval Weapons of World War Two by John Campbell

引言

Of all the damnable follies ever perpetrated, nothing compares with the small cruiser!(这种小型巡洋舰,简直是愚蠢到了极点了!)

——1912年3月5日,费希尔海军上将向时任海军大臣(First Lord of the Admiralty)的丘吉尔去信时如此写到,当时他正在鼓吹自己所偏爱的超敏捷(Super-Swift)型超级驱逐舰,而反对海军打算建造的林仙(Arethusa)级小型巡洋舰。

第一部分:鲜为人知的起源

海权,是一种代价昂贵的力量。伟大光荣的大英帝国之所以能在群雄并起的时代里称霸大洋数百年,是因为建造并维持海军,是一件耗费不菲的任务,是那些需要建设并维持大陆军的欧洲大陆国家所难以承受的任务。想要挑战英国的海上霸权,就必须要击败他们的舰队,而若想击败他们的舰队,就必须建造自己的舰队,建造一艘艘用大笔国帑换来的战列舰和巡防舰。

然而诞生于1866年的自航式鱼雷,却在某种程度上成为了一种颠覆性的力量,搭载着这种武器的Torpedo-boat(雷击舰),就如同近一个世纪后诞生的反舰导弹与导弹艇的组合一样,大幅降低了挑战海上霸权所需的门槛——这种以小克大、以弱胜强的手段,简直就是圣经中大卫依靠投石索击败歌利亚的故事的现实翻版。从前需要大型军舰才能办到的任务,如今只需要一艘小小的轻型舰艇就可以做到了。法国海军的新学派(Jeune École)思想,便是在这样的技术基础下得以发展壮大的。

在这样的背景下,Destroyer(驱逐舰)便应运而生了。Destroyer这个词,是Torpedo-boat Destroyer(雷击舰驱逐舰)的缩写,换而言之,Destroyer这种舰种,其最初的目的是用于反制对方的Torpedo-boat(雷击舰)。然而随着技术的发展,驱逐舰逐渐替代了其反制的目标,转而成为了以鱼雷作为主要武器,以雷击敌方军舰作为主要目的的舰种,并逐渐从只能在英吉利海峡这样的狭海内活动的近海型军舰,发展成了具有一定远航能力的轻型军舰。

在这个技术迅速发展的时代,一个注定要在军舰发展史上留下深刻痕迹的先驱式人物——费希尔爵士,正逐渐步向他职业生涯的顶峰。及至世纪之交时,在地中海舰队司令的任上,费希尔爵士成功地发展出了将驱逐舰编入主力舰队担任屏护力量的做法。而在其踏入海军部,官拜第一海务大臣(First Sea Lord )后,这位革新者又提出了建造36节高速驱逐舰的计划——与无畏号战列舰、无敌级战列巡洋舰等一样,这艘军舰也体现出了费希尔爵士对于速度的追求,并获得了一个与其特性非常匹配的舰名:敏捷(HMS Swift)号。这艘在海军头号人物关注下诞生的军舰,堪称是超级驱逐舰的鼻祖,然而与其历史地位并不相称的是,她的服役生涯却是命途多舛、颇为坎坷。

在其服役之初,这艘军舰得到的评价还是比较正面的。根据其首任舰长杜梅里克上校(John Dumaresq,就是发明了同名火控设备的那位)的观点,尽管这艘军舰既不适合担当雷击职能,也不适合执行驱逐舰的传统任务——消灭敌方的雷击舰,然而若是用作侦查用途,还是颇有可为的。在这位舰长眼中,其较大的舰型为设置观察哨和无线电设备提供了较好的基础,而航速、适航能力、以及加速性能上的优势,也为承担侦查任务提供了良好的基础。杜梅里克上校指出,若是将这类军舰与战列巡洋舰编组,会是对后者的良好补充——当执行武装侦查任务的时候,战列巡洋舰的火炮能够在敌方的屏护舰艇中凿开一个缺口,此时超级驱逐舰便可直插敌军本队,并通过无线电设备将敌情汇报给己方指挥官。

然而,海军中的其他一些人士却并不看好这种军舰。而当费舍尔于1910年退休后,这种军舰也就失去了其最有利的支持者。在1911年时,第三海务大臣(Third Sea Lord,又名Controller,负责装备与物资采购)认为没有必要继续建造这种类型的军舰,因而她成了一艘没有同型舰或后继舰的孤舰。而由于其吨位较大的特征,敏捷号最后被编入了驱逐舰队,承担驱逐舰队指挥官的座舰的职能。随后,皇家海军又建造了一系列较为大型的驱逐舰来承担这一职能,因而在皇家海军中,此类军舰便逐渐发展成了驱逐领舰(Destroyer Leader/Flotilla Leader)。

与此同时,由于德国海军也逐渐发展出了使用驱逐舰伴随主力舰队的战术,因而皇家海军迫切需要一种能够在舰队交战中反制德国驱逐舰的军舰。本文引言中的情况,便发生于这个时期。当时担任造舰总监(Director of Naval Construction)的瓦茨(Philip Watts)爵士,设计了一种快速的轻型巡洋舰,其成果便是后来的林仙(Arethusa)级小型巡洋舰。在此之后,英国海军又建造了两批与其类似的小型巡洋舰,这些军舰的舰名以C和D字母打头,因而分别被称为C级和D级,并作为舰队护卫力量一直服役到间战、甚至二战时期。

至此,在皇家海军中,大型驱逐舰和小型巡洋舰的任务,已经基本确定了——前者主要负责领导驱逐舰,而后者则主要作为舰队护卫力量使用。这一基本原则,将一直延续到二战时期。

第二部分 - 逐渐绽放的光芒

将超级驱逐舰用于执行侦查任务的这种构思,尽管并未被英国海军接受,然而却在异国他乡绽放出了光芒,开出了数朵不一样的花朵,并最终枝繁叶茂,发展出了完整的进化体系。

意大利海军的侦查巡洋舰

在皇家海军一统七海的时代,若要说还有谁能在军舰设计理念的推成出新上与英国人一较高下的话,那就非意大利人莫属了。

地中海,是一片海况相对较为平缓、面积并不十分广袤的海域,可谓是小型高速舰艇的最佳舞台——海况较好,因而相对较小的船型也依然能够满足航海性能上的需求;面积不大,因而小型舰艇相对较低的续航能力也依然在能够接受的范围之内;再加上这种舰艇在速度与造价上的优势,使得其成为了意大利海军的天然选择。

1909年时,意大利海军开工建造了一艘用于担任侦查任务的小型巡洋舰——Quarto号。随后,他们又建造了数艘较为类似的军舰。这种类型的军舰,被意大利海军称之为Esploratori(侦查舰)。

随后,意大利海军又以驱逐舰的舰型为基础,开发出了一种叫做Esploratori Leggeri(轻型侦查舰)的舰型,其吨位介于驱逐舰和小型巡洋舰之间,同样能够较为有效的执行侦查任务。在一战和间战时期,意大利海军建造了十余艘此类军舰,其中最为著名的,当属航海家(Navigatori)级。由于其吨位和火力明显胜过同时期的驱逐舰,因而也有人将她们称作是超级驱逐舰。

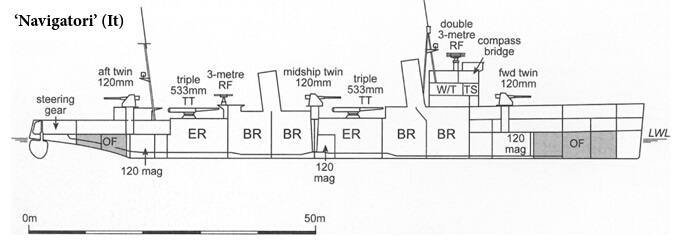

航海家级的示意图

佣兵队长级

对于间战时期的意大利海军来说,法国海军是其最主要的假想敌。在1920年代,法国海军建造了大量的超级驱逐舰,在吨位和武备上将意大利海军的航海家级逐渐甩到了身后。在这样的情况下,意大利海军研发出了一种新的后继型号,其名称被定为Grandi Esploratori(大型侦查舰),实际上就是一种小型的巡洋舰(小型是相对于同期的万吨巡洋舰而言,比起一战时期的意大利侦查巡洋舰来说,吨位上已经有所提升了)。

具体来说,意大利海军所建造的舰型,是阿尔贝托·迪·朱萨诺(Alberto da Giussano)级与路易吉·卡多纳(Luigi Cadorna)级。这两级军舰,又可统称为佣兵队长级。

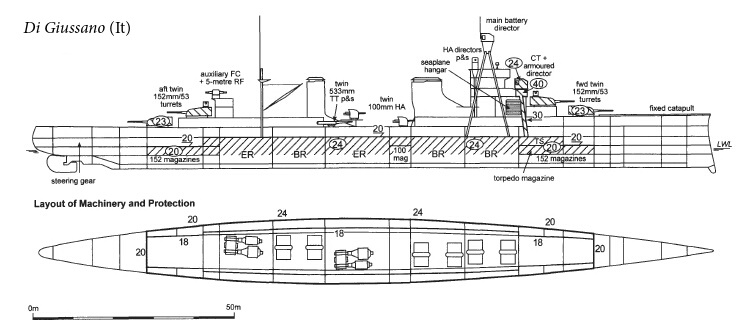

阿尔贝托·迪·朱萨诺级的示意图

航海家级与佣兵队长级的主要参数诸元:

| 舰型/参数诸元 | 航海家 | 阿尔贝托·迪·朱萨诺 | 路易吉·卡多纳 | | 舰体尺寸(长x宽) | 107.3米x10.2米 | 169.3米x15.5米 | 169.3米x15.5米 | | 排水量(标准/满载) | 1,930公吨/2,621公吨 | 5,191公吨/6,954公吨 | 5,316公吨/7,113公吨 | | 动力系统 | 蒸汽锅炉x4/蒸汽轮机x2 | 蒸汽锅炉x6/蒸汽轮机x2 | 蒸汽锅炉x6/蒸汽轮机x2 | | 动力输出(设计值) | 50,000轴马力 | 95,000轴马力 | 95,000轴马力 | | 最大航速(设计值) | 38节 | 36.5-37节 | 36.5节 | | 燃油搭载量 | 640公吨 | 1,250公吨 | 1,230公吨 | | 续航能力 | 不明 | 不明 | 不明 | | 主炮 | 6门120mm/50倍径火炮(3座联装) | 8门152mm/53倍径火炮(4座联装) | 8门152mm/53倍径火炮(4座联装) | | 副炮 | - | 6门120mm/47倍径火炮(3座联装) | 6门120mm/47倍径火炮(3座联装) | | 鱼雷 | 6根533mm鱼雷发射管(2座三联装) | 4根533mm鱼雷发射管(2座联装) | 4根533mm鱼雷发射管(2座联装) | | 垂直防护 | - | 24mm(外置装甲带)+ 18mm(内部纵舱壁) | 24mm(外置装甲带)+ 18mm(内部纵舱壁) | | 水平防护 | - | 20mm(装甲甲板) | 20mm(装甲甲板) |

罗马统帅级

时间继续向前推进,来到1930年代的中后期。此时的意大利海军,尽管在规模上是世界第五大海军,然而实质上却是一支被局限在地中海内的近海海军罢了。长久以来,意大利人都有建立大洋海军的梦想,而这个梦想,在1930年代的中后期,正在慢慢地破茧而出。伴随着建设大洋海军的计划,意大利人规划了一整套包含战列舰、航空母舰、巡洋舰、以及其他各类辅助舰种的庞大造舰计划。这其中用于承担侦查任务的,是一种被定义为Esploratori Oceanici(大洋侦查舰)的小型无防护巡洋舰——罗马统帅(Capitani Romani)级。而另一种职能较为类似、但舰体相对较小的设计,则成了外贸推销产品,成为了我们所熟知的塔什干(Tashkent)号超级驱逐舰。

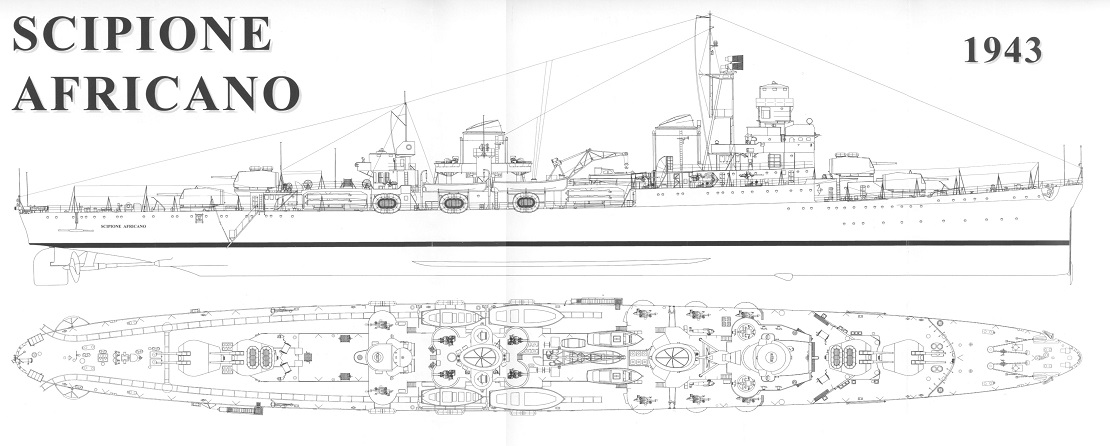

罗马统帅级的示意图

罗马统帅级与塔什干号的主要参数诸元:

| 舰型/参数诸元 | 罗马统帅级 | 塔什干号 | | 舰体尺寸(长x宽) | 142.9米x14.4米 | 139.7米x13.7米 | | 排水量(标准/满载) | 3,745公吨/5,420公吨 | 2,836公吨/4,175公吨 | | 动力系统 | 蒸汽锅炉x4/蒸汽轮机x2 | 蒸汽锅炉x4/蒸汽轮机x2 | | 动力输出(设计值) | 110,000轴马力 | 110,000轴马力 | | 最大航速(设计值) | 40节 | 见注释 | | 燃油搭载量 | 1,400公吨 | 不明 | | 续航能力 | 4,252海里/18节或3,155海里/25节或1,671海里/33节 | 不明 | | 主炮 | 8门135mm/45倍径火炮(4座联装) | 6门130mm/50倍径火炮(3座联装) | | 鱼雷 | 8根533mm鱼雷发射管(2座四联装) | 9根533mm鱼雷发射管(3座三联装) | | 垂直防护 | - | - | | 水平防护 | - | - |

注释:我无法确定塔什干号的最大设计航速,不过结合其舰型、动力、以及试航表现来看,应在40节以上。

法国海军的超级驱逐舰

在19世纪后期,法国海军的建军思路受到了新学派(Jeune École)思想的较大影响,相比其传统对手英国,法国人更为重视雷击舰等轻型舰艇的建造。当时光转入20世纪后,随着英德之间竞争的不断加剧与英法之间的结盟,法国人将更多的资源投入到了陆军的建设上,在海军军备发展上落在了英德两国的后头。

当第一次世界大战结束后,法国海军的舰队规模已经远远落在了英国的后头,同时也被自20世纪初期开始迅速壮大的美国海军甩在了身后。在这样的情况下,法国人踏上了华盛顿海军会议的谈判桌——由于其现有的舰队规模较小,因而法国人最终获得的主力舰吨位规模并不能与其国际地位相称。在主力舰吨位受限的情况下,法国人只能选择发展不被条约限制的军舰——例如巡洋舰、驱逐舰、潜水艇。而由于法国海军最主要的潜在对手,此时已经变成了意大利海军,法国海军最有可能在地中海上进行作战,因而在这样的情况下,法国海军选择了优先发展驱逐舰级别的轻型舰只的策略,并根据职能,将其细分为Contre-torpilleur(反雷击舰)与Torpilleur d'Escadre(舰队型雷击舰)两种。

Torpilleur d'Escadre(舰队型雷击舰)的职能有两个,其首要职能是用鱼雷攻击敌方战列线,而次要职能则是用鱼雷和火炮阻碍敌军轻型舰只对我方战列线的鱼雷攻击,换而言之,其职能实际上是与其他国家海军的驱逐舰相当的。

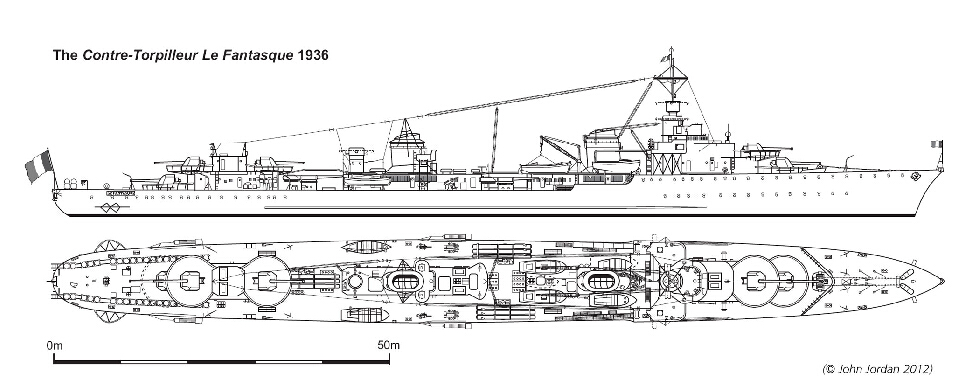

Contre-torpilleur(反雷击舰)的职能则有三个,其首要职能是侦查与侧翼掩护,次要职能是保护我方战列线免遭敌方轻型舰只攻击,对敌方战列线发动雷击则是其最次要的职能。此类军舰的诞生,主要是受到了意大利海军的Esploratori Leggeri(轻型侦查舰)的影响。由于其吨位更大,在舰体结构、航海性能、以及武器装备等各个方面都明显胜过同期的驱逐舰,能够对后者进行有效压制,因而也可以视作是更为大型化的驱逐舰——即超级驱逐舰。

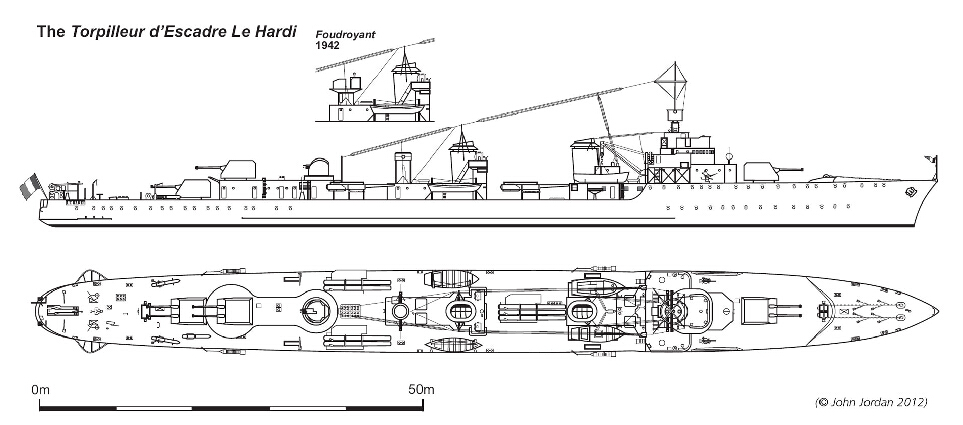

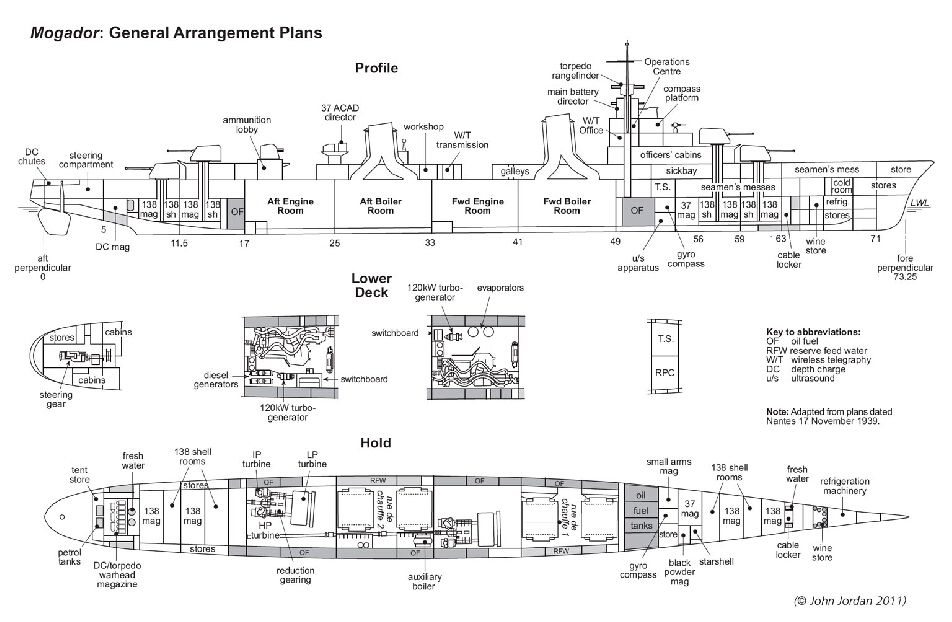

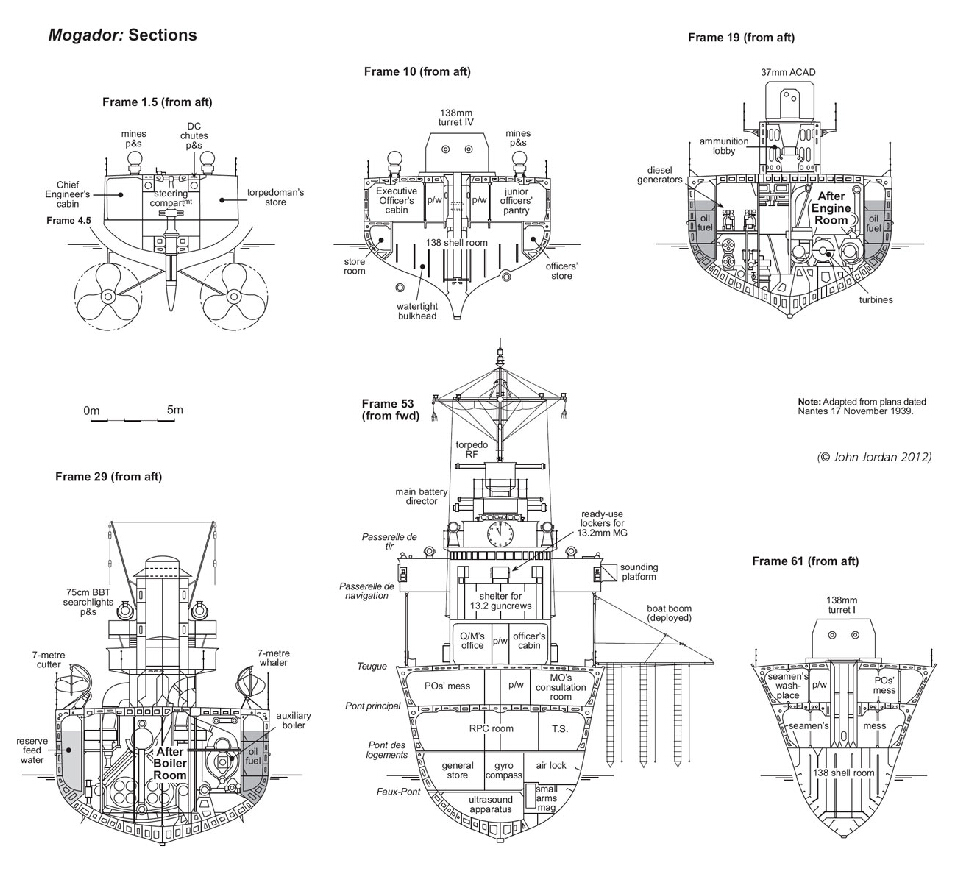

在整个间战时期,法国海军共建造了3级、共38艘的Torpilleur d'Escadre(舰队型雷击舰),其中设计最为先进的是大胆(Le Hardi)级;而Contre-torpilleur(反雷击舰)则总共建造了6级、共32艘,其中设计最为先进的是莫加多尔(Mogador)级,此外空想(Le Fantasque)级也较为著名。

空想级的示意图

莫加多尔级的示意图

大胆级的示意图

空想级、莫加多尔级、以及大胆级的主要参数诸元:

| 舰型/参数诸元 | 空想级 | 莫加多尔级 | 大胆级 | | 舰体尺寸(长x宽) | 117.2米x11.1米 | 137.5米x12.6米 | 117.2米x11.1米 | | 排水量(标准/满载) | 2,570长吨/3,417公吨 | 2,880长吨/4,026公吨 | 1,772长吨/2,577公吨 | | 动力系统 | 蒸汽锅炉x4/蒸汽轮机x2 | 蒸汽锅炉x4/蒸汽轮机x2 | 蒸汽锅炉x4/蒸汽轮机x2 | | 动力输出(设计值) | 74,000CV | 92,000CV | 58,000CV | | 最大航速(设计值) | 37节 | 39节 | 37节 | | 燃油搭载量 | 580公吨 | 710公吨 | 470公吨 | | 续航能力 | 2,900海里/15节或900海里/35节 | 3,350海里/15节或1,100海里/35节 | 3,100海里/10节或1,000海里/35节 | | 主炮 | 5门138mm/50倍径火炮(5座单装) | 8门138mm/50倍径火炮(4座联装) | 6门130mm/45倍径火炮(3座联装) | | 鱼雷 | 9根550mm鱼雷发射管(3座三联装) | 10根550mm鱼雷发射管(2座三联装、2座联装) | 7根550mm鱼雷发射管(1座三联装、2座联装) | | 垂直防护 | - | - | - | | 水平防护 | - | - | - |

注释:CV是法国海军所使用的一种单位,1CV=0.98632轴马力。

从实际表现来看,空想级无疑是法国驱逐舰中最为成功的设计。至于莫加多尔级与大胆级,尽管她们所装备的自动化程度较高的封闭式联装炮塔代表着发展趋势所在,然而由于法国人采用的装填系统设计过于复杂,可靠性不佳,因而这些军舰的火炮在实战中的表现只能用多灾多难来形容。

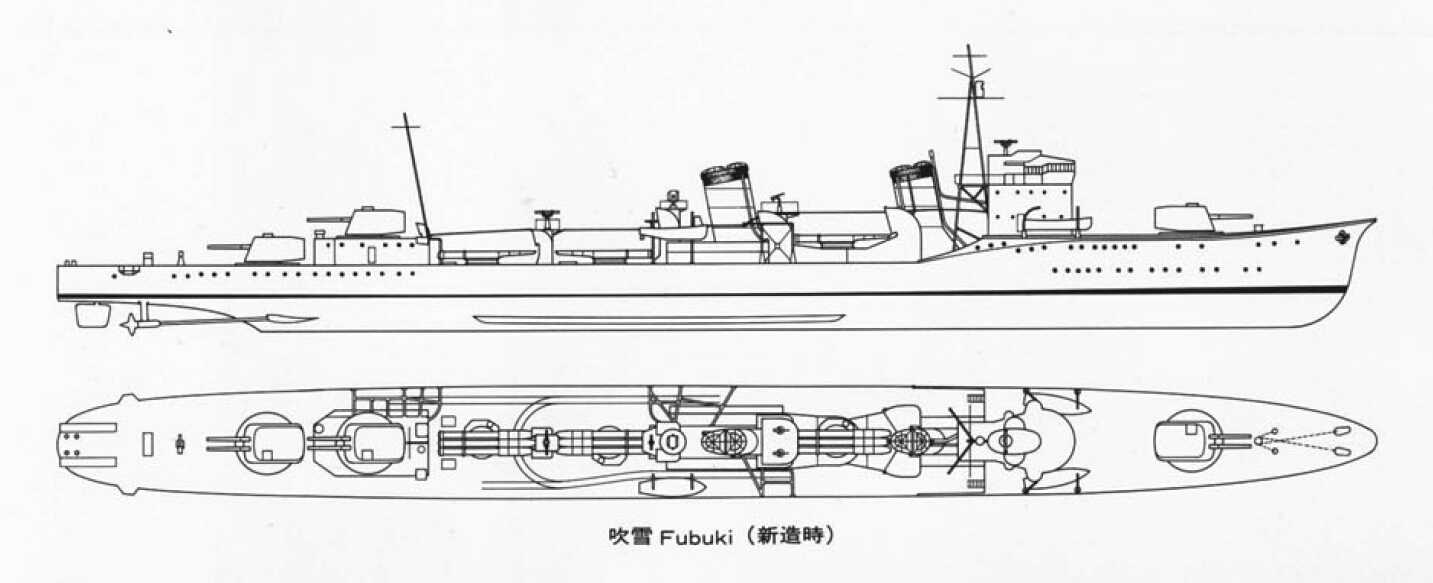

德国海军的大型驱逐舰与侦查巡洋舰

除了法意两国之外,德国也是较为热衷于发展大型驱逐舰的国家,事实上,德国人建造大型驱逐舰的时间,还要比法国人更早一些。然而德国人发展大型驱逐舰的动机,却并不是像法意那样有侦查职能上的需要,而是基于对更强武备的追求。

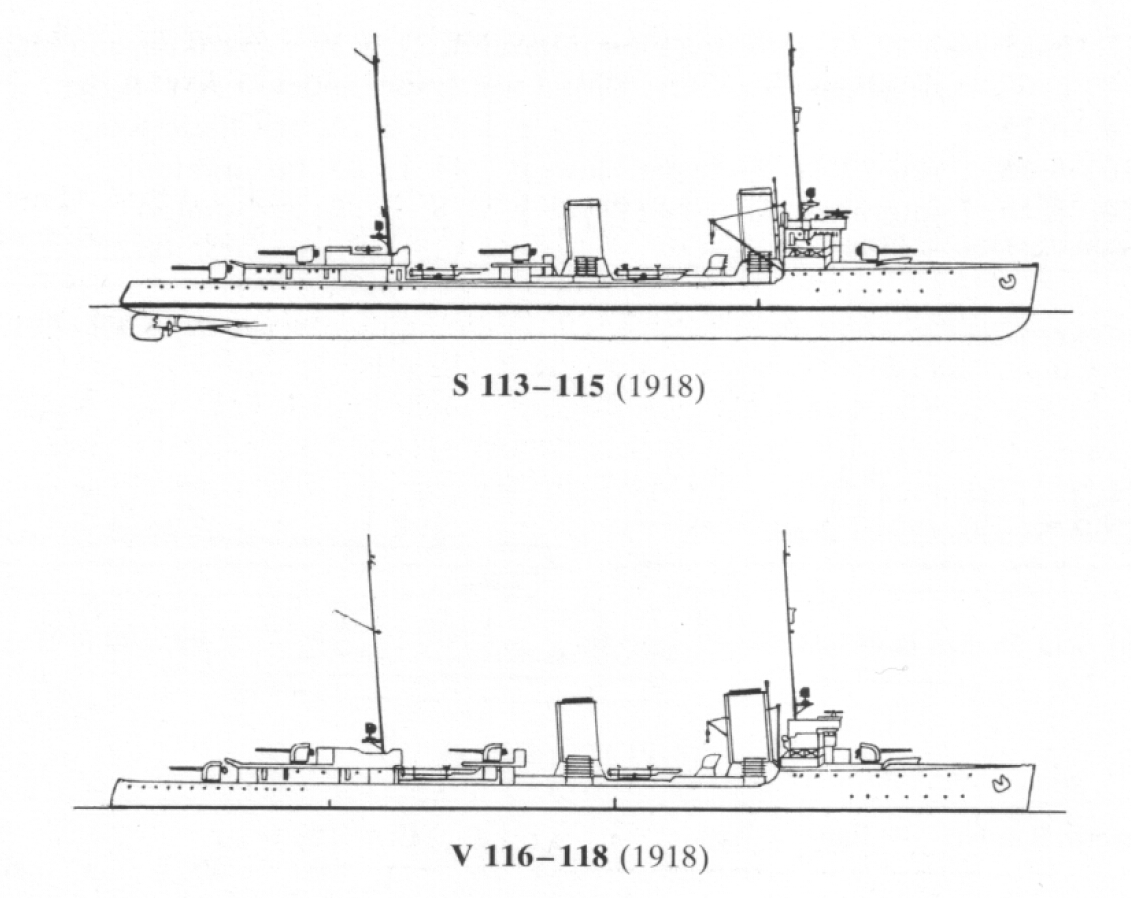

在一战临近尾声之时,德国人开工建造了S113号与V116号驱逐舰——这两艘军舰在吨位和武备上明显胜过原先的德国驱逐舰,其搭载的150mm火炮与600mm鱼雷,冠绝一战时期所有的驱逐舰。

S113号与V116号的示意图

间战及二战时期的发展

根据凡尔赛条约的条款,德国海军所能建造的驱逐舰,在吨位上不得超过600吨。然而由于技术上的发展,此等吨位已经完全不能满足驱逐舰的发展需求了(间战时期的驱逐舰吨位通常在1,500到2,000吨),因此当时的德国人实际选择建造的是雷击舰(但依然大大超标了,达到了900余吨)。

重新武装之后,德国海军的设计师们又发展出了一系列新的大型驱逐舰,这些军舰也都显著大于同时期的大部分驱逐舰,具备相当强力的武备。德国海军实际建造的大型驱逐舰,主要可分为1934型与其小改款1934A型、1936型、以及1936A型与其小改款1936A (Mob)、以及1936B型这四种主要类型。

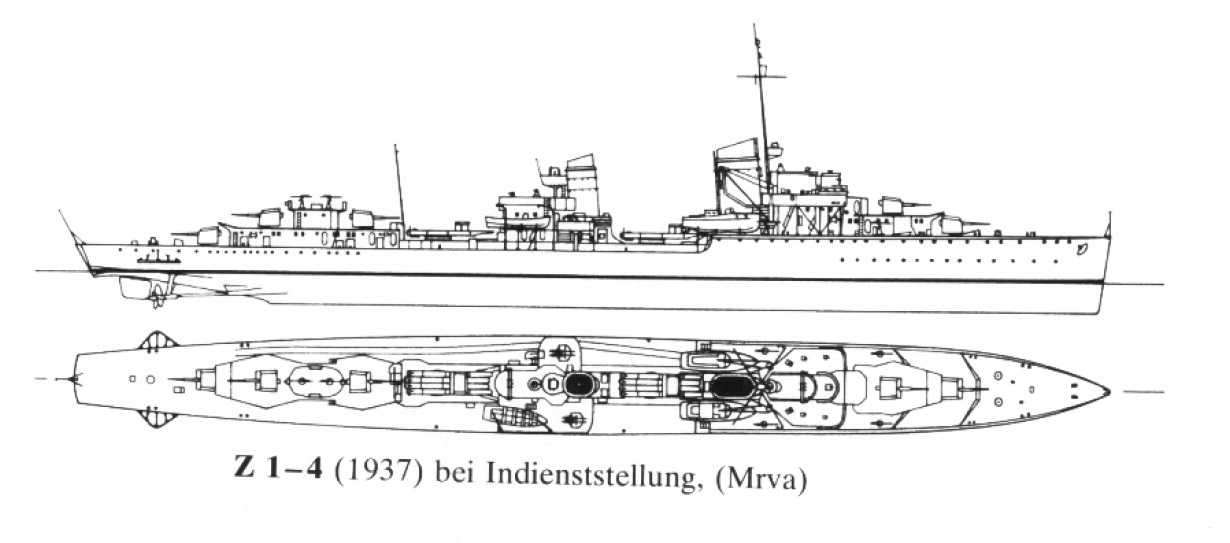

1934型

1934型是德国海军在大规模重新武装后所设计的最早的驱逐舰,她们是结合当时德国海军的主要潜在对手(法国与波兰)与预想作战海域(北海与波罗的海)来设计的,突出速度与武备,但是对航海性能及续航能力没有太大要求。

1934型的示意图

1934A型是1934型的小改款,主要是在舰型设计做出了小范围调整。

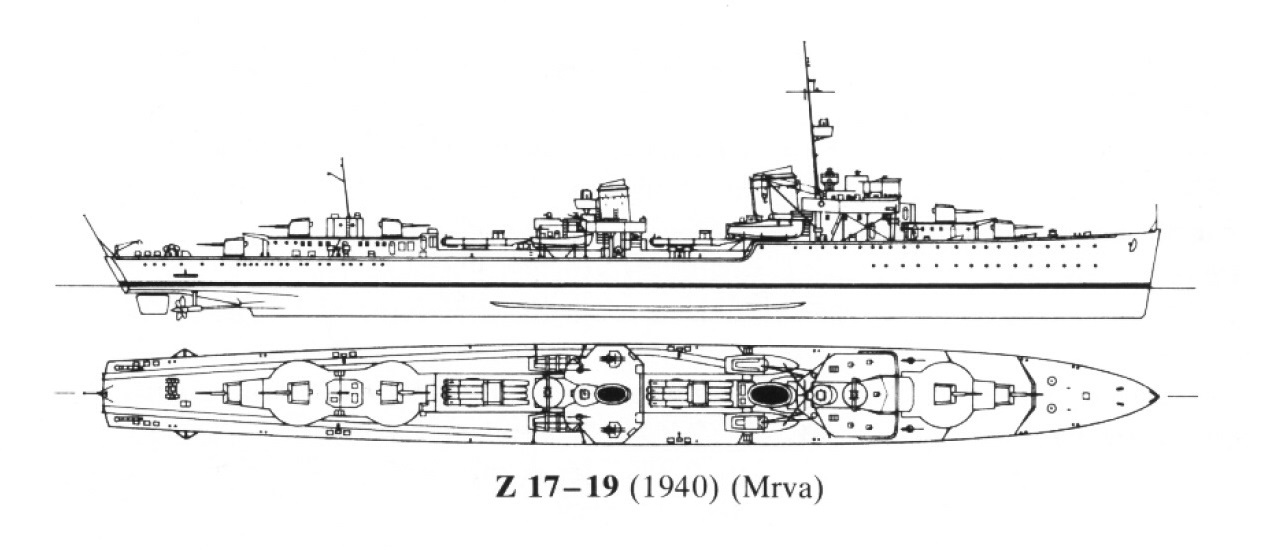

1936型

由于设计经验上的不足,1934型在许多方面都不太成功,因而德国海军很快拿出了具备诸多改进特性(特别是在航海性能方面)的1936型。

1936型的示意图

1936A型

在1936型之后,德国海军最初计划建造的是适合在大西洋上独立作战(即不需要大型军舰支援)的驱逐舰(1937型),然而到1938年时,又改成了希望能建造同时具备远洋破交和舰队护卫功能的军舰,因此在这样的情况下,提出了加强武备、改善航海性能及续航能力的需求。然而由于在速度、续航里程、武备、以及吨位这些互相矛盾的要求之间难以形成有效的平衡,因而最后雷德尔授意推迟1937型的建造,改为建造以1936年型为基础,主炮换装为150mm火炮的1936A型。

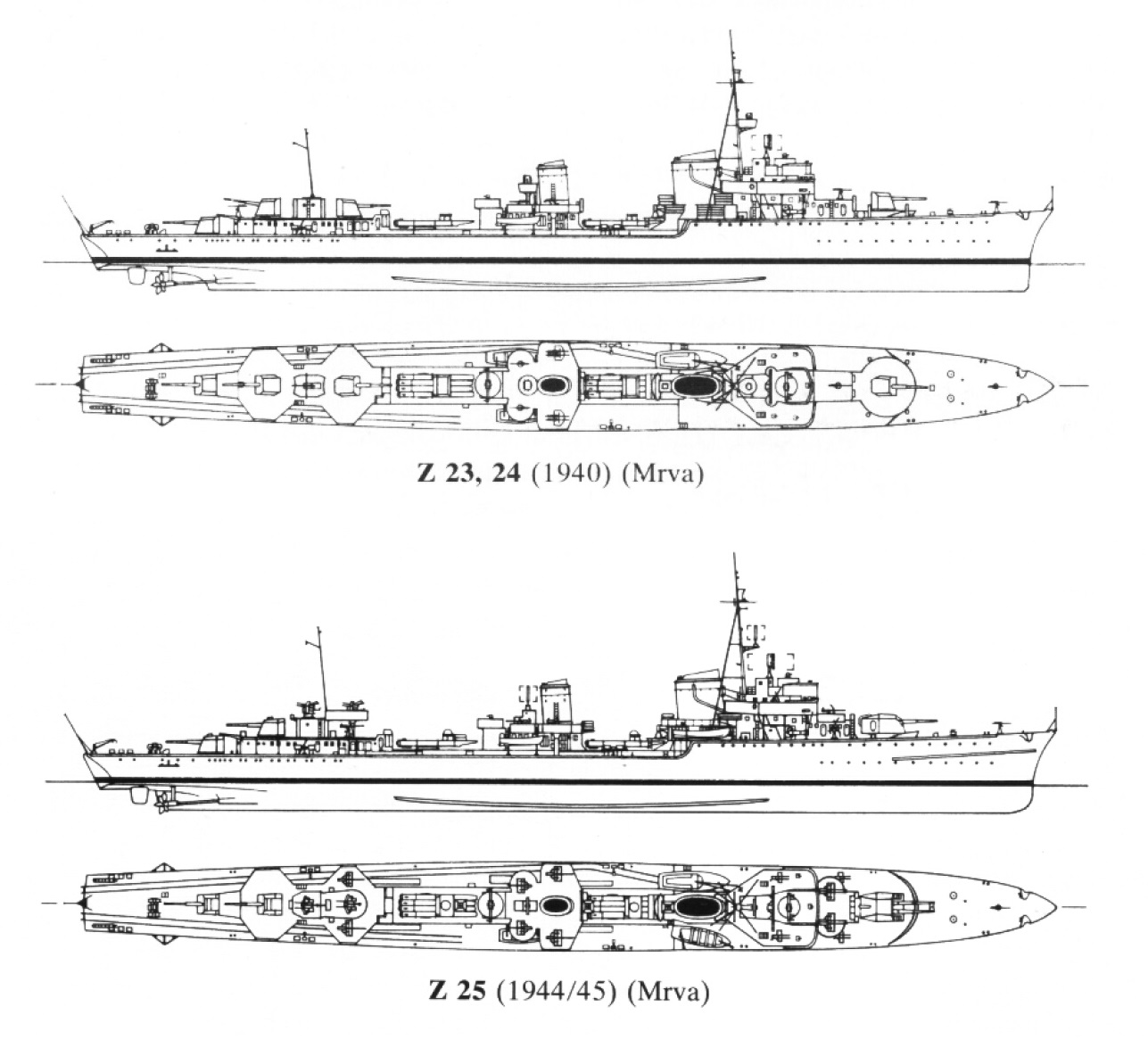

1936A型的示意图

请注意,1936A型驱逐舰的火炮配置,是按5门150mm火炮(舰艏1个联装炮塔,中后部3座单装炮塔)设计的,然而由于联装炮塔的制造出现了延误,因而有部分舰只最初只搭载了4门150mm火炮,图中的Z23与Z24号便是这种情况。

在1937型失败后,德国海军又设计了1938A型与1938B型这两种驱逐舰。1938A型后来发展成了Spähkreuzer(侦查巡洋舰),而1938B型的发展则由于战争的爆发而宣告终止,因此德国人最后又只得继续生产1936A型的小改款——1936A (Mob)型。

按驱逐舰级别的标准,150mm火炮无疑具备非常强大的威力,然而由于其弹重过大(45.3kg),又不具备动力装填设备,完全需要依靠人力完成装填,因而对于驱逐舰上的装填人员提出了非常大的挑战。而双联装炮座的出现则进一步加剧了一线官兵对这种火炮的反感——它太重了,使得1936A型本就不太理想的航海性能变得更差劲了,简直就是雪上加霜。

1936B型

德国海军在二战时期实际建成的最后一级驱逐舰,是1938B型(1936C型开工了但未能建成)。该型实际上就是为了解决150mm火炮的不足,而在1936A型的基础上将火炮换装为128mm的设计。

1936B型的示意图

1934型、1936型、1936A型、以及1936B型的主要参数诸元:

| 舰型/参数诸元 | 1934 (Z1) | 1936 (Z17) | 1936A (Z23) | 1936B (Z35) | | 舰体尺寸(长x宽) | 119米x11.3米 | 123米x11.8米 | 127米x12米 | 127米x12米 | | 排水量(标准/满载) | 2,223长吨/3,156长吨 | 2,411长吨/3,415长吨 | 2,603长吨/3,605长吨 | 2,519长吨/3,524长吨 | | 动力系统 | 蒸汽锅炉x6/蒸汽轮机x2 | 蒸汽锅炉x6/蒸汽轮机x2 | 蒸汽锅炉x6/蒸汽轮机x2 | 蒸汽锅炉x6/蒸汽轮机x2 | | 动力输出(设计值) | 70,000轴马力 | 70,000轴马力 | 70,000轴马力 | 70,000轴马力 | | 最大航速(设计值) | 36节 | 36节 | 36节 | 36节 | | 燃油搭载量 | 715公吨 | 739公吨 | 791公吨 | 835公吨 | | 续航能力 | 1,825海里/19节 | 2,050海里/19节 | 2,500海里/19节 | 2,600海里/19节 | | 主炮 | 5门128mm/45倍径火炮(5座单装) | 5门128mm/45倍径火炮(5座单装) | 5门150mm/48倍径火炮(1座联装,3座单装) | 5门128mm/45倍径火炮(5座单装) | | 鱼雷 | 8根533mm鱼雷发射管(2座四联装) | 8根533mm鱼雷发射管(2座四联装) | 8根533mm鱼雷发射管(2座四联装) | 8根533mm鱼雷发射管(2座四联装) | | 垂直防护 | - | - | - | - | | 水平防护 | - | - | - | - |

Spähkreuzer(侦查巡洋舰)

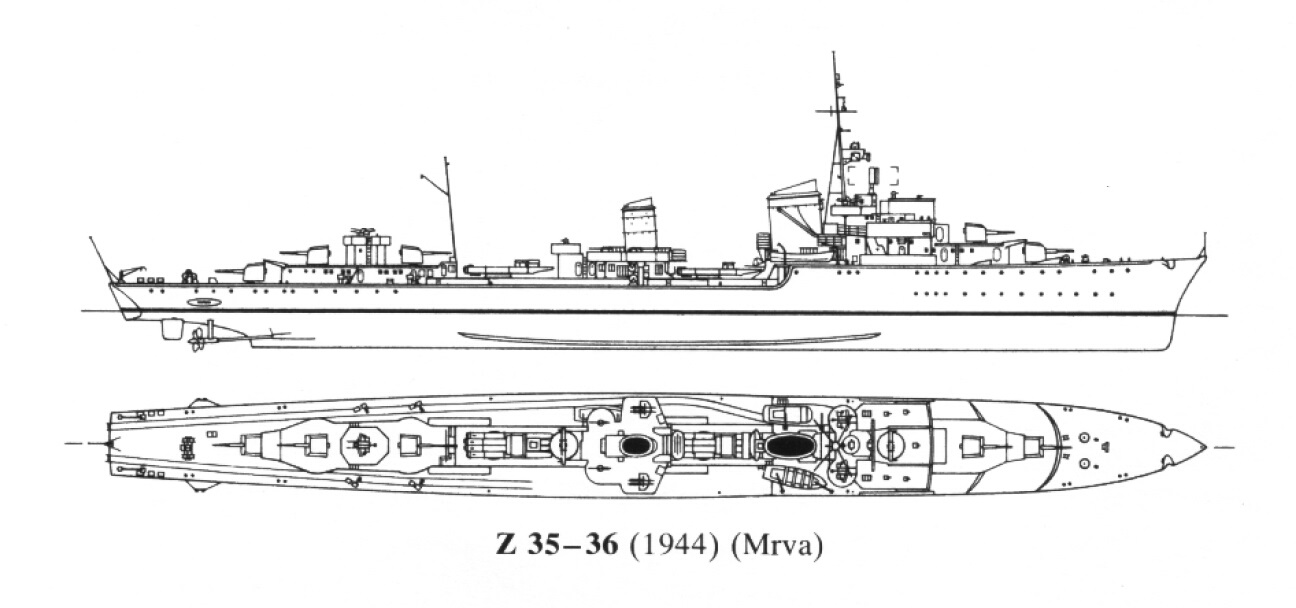

所谓的Spähkreuzer(侦查巡洋舰),实际上是一种驱逐舰与巡洋舰的混合体,如前面所说,是从1938A型的基础上发展而来的。尽管晚了若干年,但德国人最终也与法意两国形成了一致,将侦查任务赋予了这种介于驱逐舰与巡洋舰之间的舰型。

SP38型的示意图

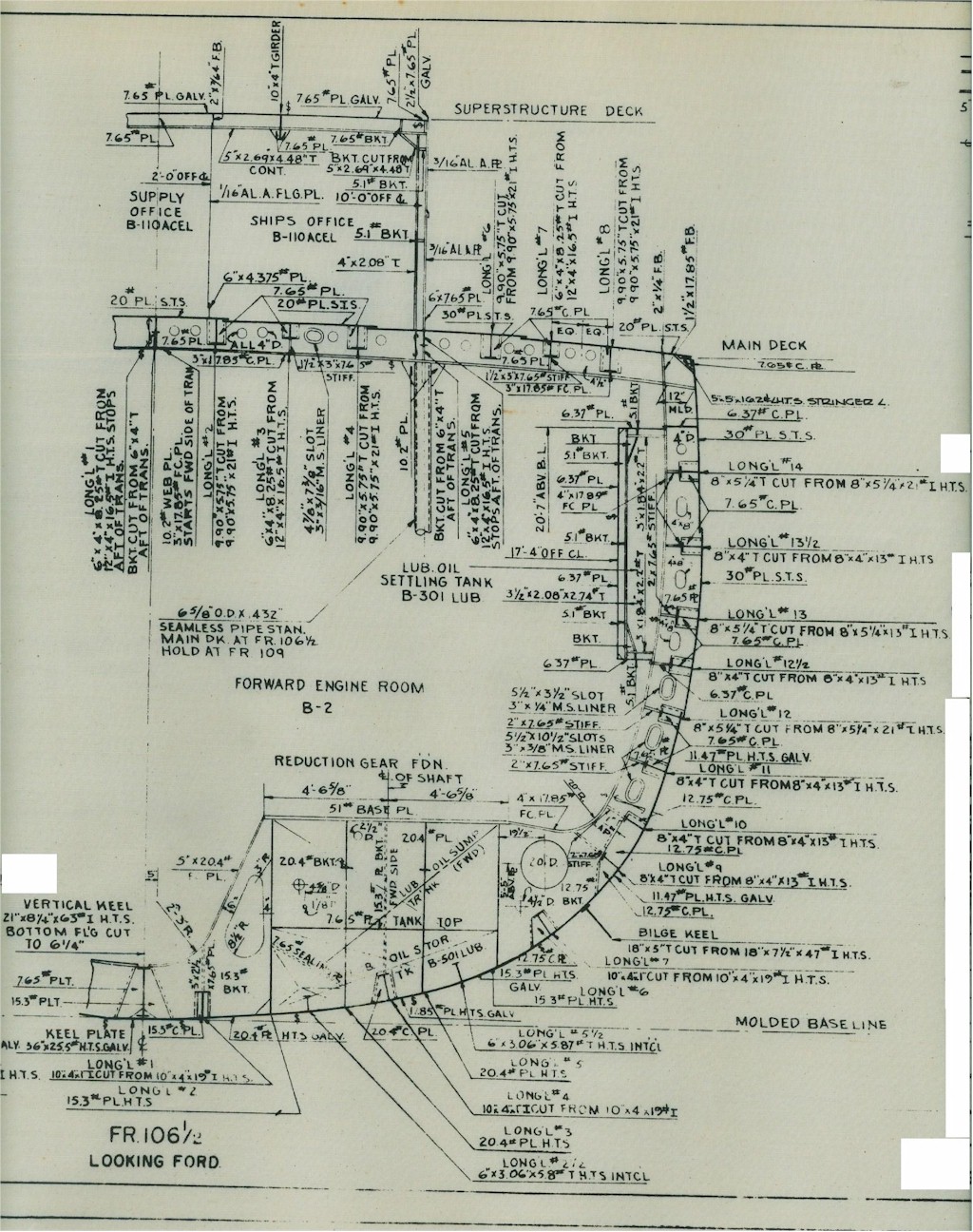

请注意看右上角的横剖图,15mm厚度的内置纵舱壁与10mm厚度的甲板,一同构成了一个具备轻度防护水准的内置装甲盒。

SP38型的主要参数诸元:

| 舰型/参数诸元 | SP38 | | 舰体尺寸(长x宽) | 152.2米x14.6米 | | 排水量(标准/满载) | 4,662长吨/5,713长吨 | | 动力系统 | 蒸汽锅炉x4/蒸汽轮机x2(外侧两轴)/柴油机x4(中间单轴) | | 动力输出(设计值) | 77,500轴马力(蒸汽轮机,双轴)+ 14,500马力(柴油机,单轴) | | 最大航速(设计值) | 35.5节 | | 燃油搭载量 | 有争议 | | 续航能力 | 7,000海里/19节 | | 主炮 | 6门150mm/48倍径火炮(3座联装) | | 副炮 | 2门88mm/76倍径火炮(1座联装) | | 鱼雷 | 10根533mm鱼雷发射管(2座五联装) | | 垂直防护 | 18mm(内置纵舱壁) | | 水平防护 | 10mm(主甲板) |

注释:关于SP38型侦查巡洋舰的燃油搭载量,我所见到的资料中均没有对柴油和重油进行区分,且数量明显偏低(我见到的有600公吨、820公吨、850公吨三种数字);结合同样采用蒸汽轮机-柴油机动力系统的莱比锡级与M级来看,这些数字可能只是柴油或重油中某一种的重量,而不是两者的总重量。

日本海军的大型驱逐舰

与德国人情况类似的还有日本人——他们在间战时期所发展出的特型驱逐舰,也是源自于对更强战斗力的追求。根据华盛顿条约中的限额,日本海军的主力舰吨位只相当于英美两国的6成,这使得日本海军在其假想的对美作战中处于非常不利的位置。为了改善这种不利局面,日本海军在巡洋舰、驱逐舰、潜水艇等不受条约限制的辅助舰种上下了很大功夫。其中的典型例子,便是妙高级/高雄级巡洋舰与特型驱逐舰。

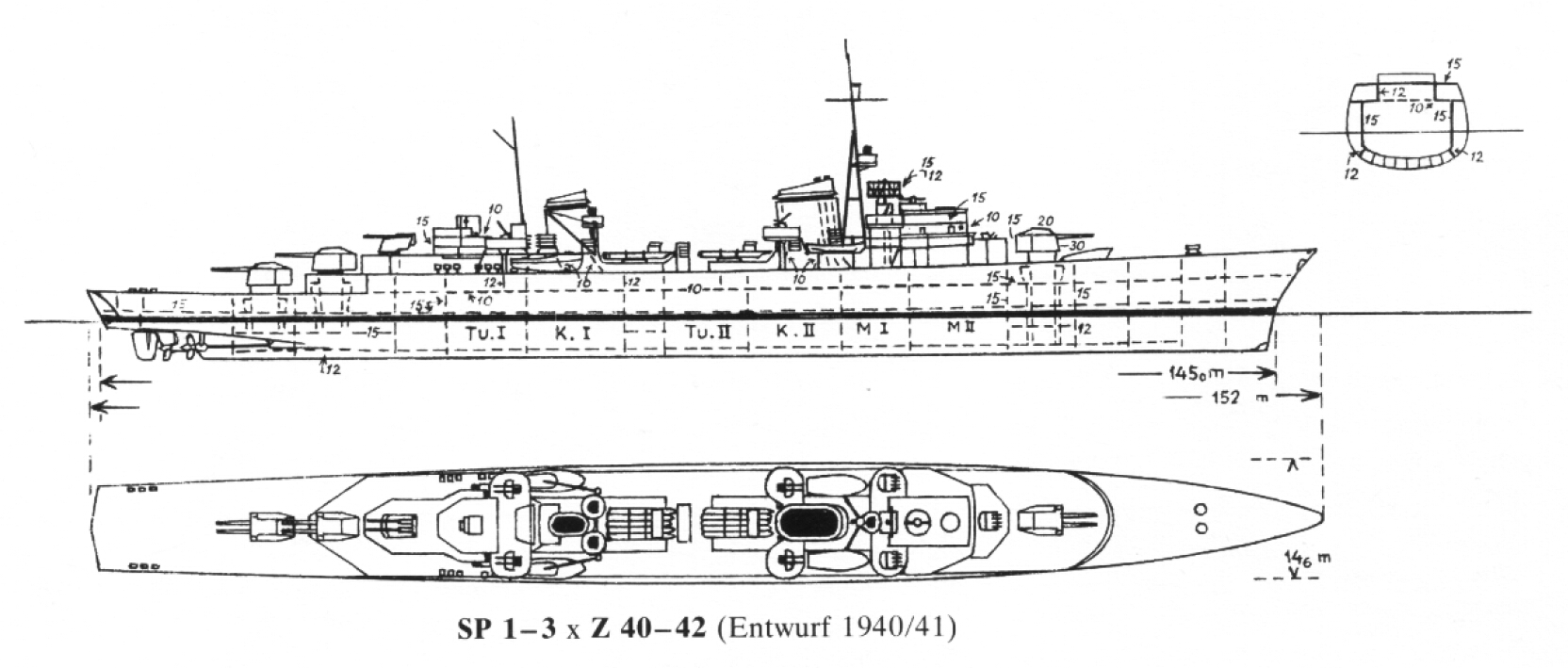

吹雪级

著名设计师藤本喜久雄所设计的吹雪级驱逐舰,采用了全新设计的舰体,并搭载了空前强大的武备——6门127mm火炮与9跟610mm鱼雷发射管。由于其设计迥异于此前的日本驱逐舰,故而又被称为特型驱逐舰。在其诞生之初,吹雪级的性能明显胜过英美两国的驱逐舰,也正是因为吹雪级的强大,促使了伦敦条约上对于驱逐舰的单舰吨位的限制。

吹雪级的示意图

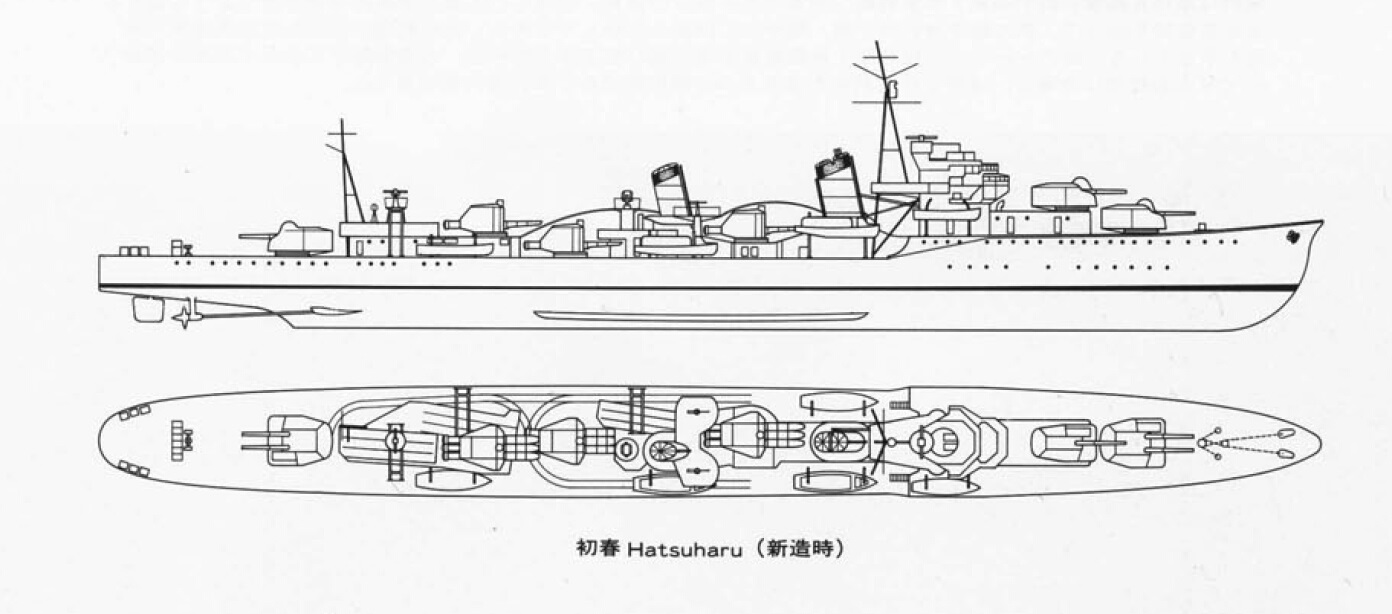

初春级

在伦敦条约之后,日本海军被迫在吨位受限的情况下建造了一些驱逐舰(初春级及其后继型号),但这些设计都过于追求武备,上层结构重量过大,存在复原性不佳的弊端,因而并不太成功。

初春级的示意图

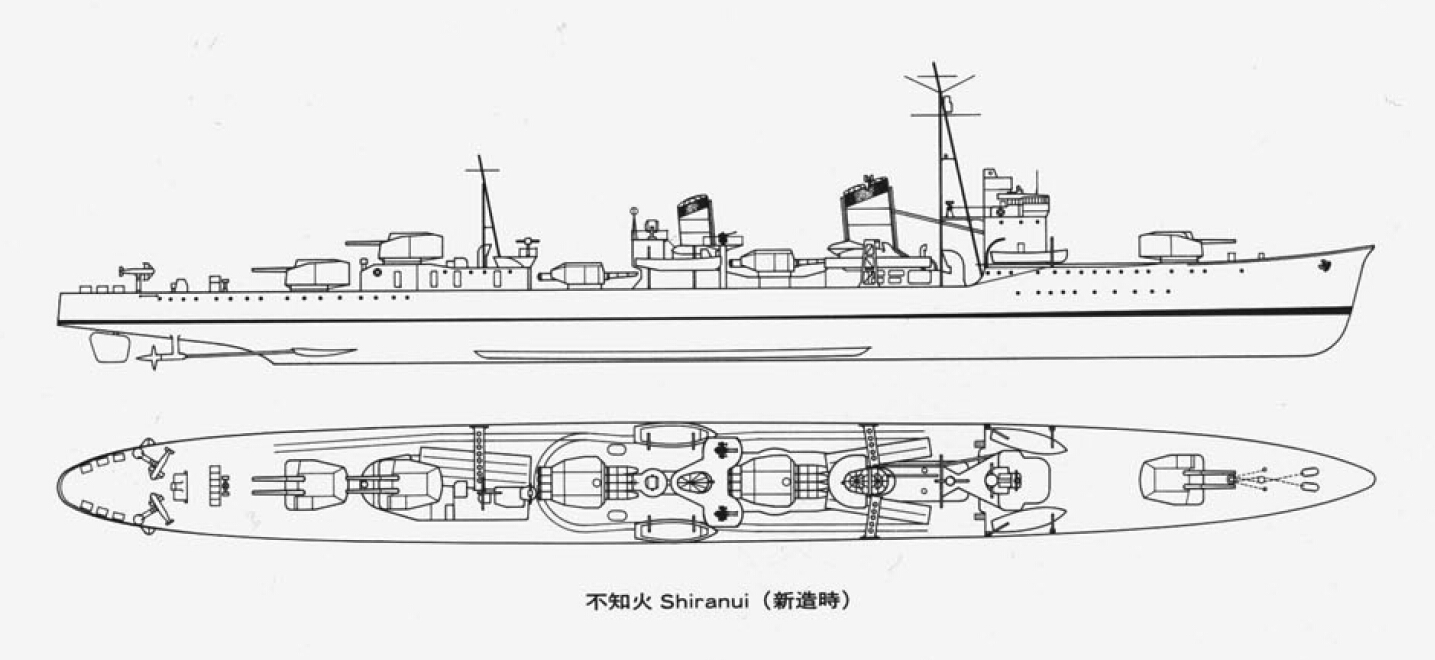

阳炎级

在日本退出华盛顿-伦敦条约体系后,他们拿出了一种更为大型化的设计——阳炎级(又称甲型驱逐舰)。相比吹雪级,其性能又有了进一步的提升。

阳炎级的示意图

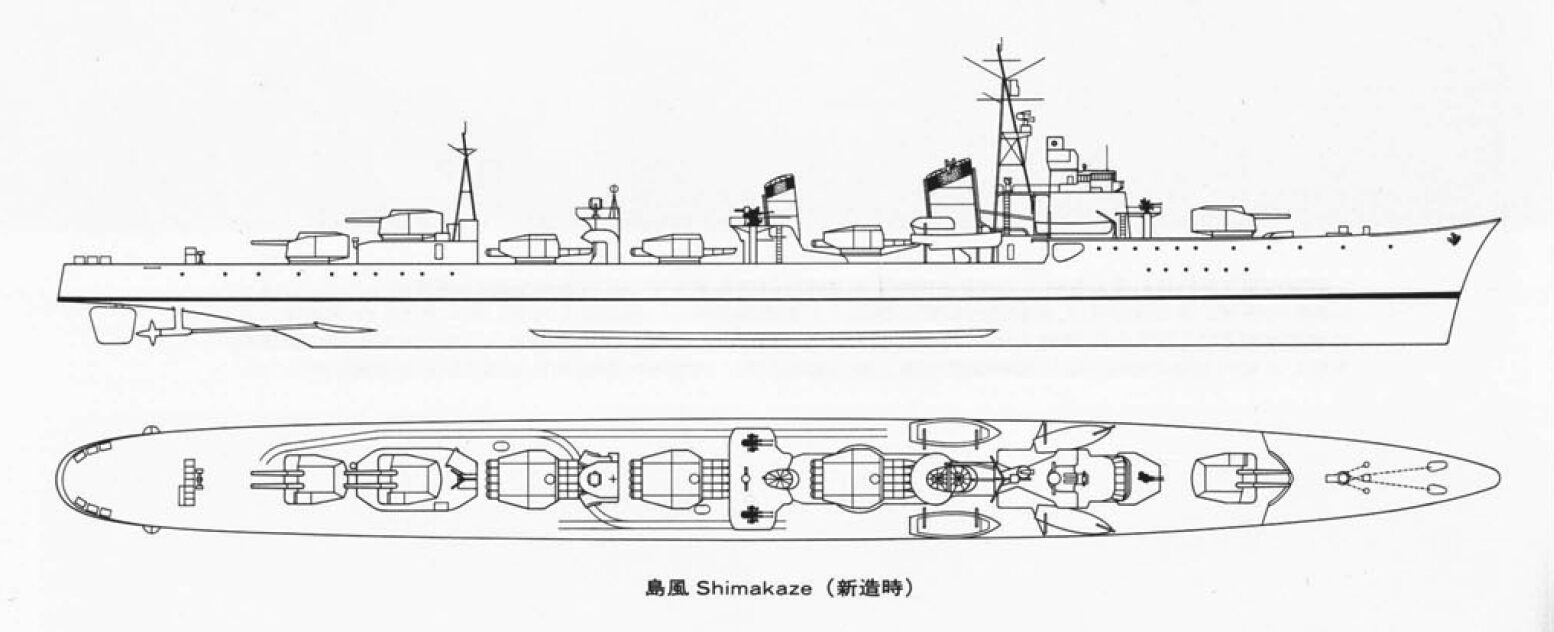

岛风号

日本海军雷击型驱逐舰的终极发展形态,是带有一定实验性质的岛风号(又称丙型驱逐舰)。日本海军认为,驱逐舰需要具备10节以上的航速优势,才能对敌方主力舰进行有效雷击,因而根据对美国海军新式战列舰的性能判断(28节航速),为该舰配备了新式的高温高压锅炉,使其动力输出达到了75,000轴马力。除此之外,其鱼雷配备也达到了3座五联装,合计15管的空前水准(单舷数量世界第一,但总数只是第二,美国在间战时期建造过两舷各装备8管533mm鱼雷的驱逐舰)。

岛风号的示意图

以雷击为主要任务导向的驱逐舰,发展到岛风号这种级别,基本已经达到了二战时期技术水准所能允许的上限了。

吹雪级、初春级、阳炎级、以及岛风号的主要参数诸元:

| 舰型/参数诸元 | 吹雪级 | 初春级 | 阳炎级 | 岛风号 | | 舰体尺寸(长x宽) | 118米x10.4米 | 109.5米x10米 | 118.5米x10.8米 | 129.5米x11.2米 | | 排水量(标准) | 1,680吨 | 1,400吨 | 2,000吨 | 2,567吨 | | 动力系统 | 蒸汽锅炉x4/蒸汽轮机x2 | 蒸汽锅炉x3/蒸汽轮机x2 | 蒸汽锅炉x3/蒸汽轮机x2 | 蒸汽锅炉x3/蒸汽轮机x2 | | 动力输出(设计值) | 50,000轴马力 | 42,000轴马力 | 52,000轴马力 | 75,000轴马力 | | 最大航速(设计值) | 38节 | 36.5节 | 35节 | 39节 | | 燃油搭载量 | 475吨 | 465吨 | 622吨 | 635吨 | | 续航能力 | 4,500海里/14节 | 4,000海里/14节 | 5,000海里/18节 | 6,000海里/18节 | | 主炮 | 6门127mm/50倍径火炮(3座联装) | 5门127mm/50倍径火炮(2座联装、1座单装) | 6门127mm/50倍径火炮(3座联装) | 6门127mm/50倍径火炮(3座联装) | | 鱼雷 | 9根610mm鱼雷发射管(3座三联装) | 9根610mm鱼雷发射管(3座三联装) | 8根610mm鱼雷发射管(2座四联装) | 15根610mm鱼雷发射管(3座五联装) | | 垂直防护 | - | - | - | - | | 水平防护 | - | - | - | - |

第三部分 - 帝国余晖下的皇家海军

对于欧洲的各个列强来说,旷日持久的第一次世界大战,是一场十足的灾难。在硝烟散尽后,已有四个帝国土崩瓦解(德意志帝国、俄罗斯帝国、奥匈帝国、奥斯曼帝国)。国境线被重新划分,殖民地被重新分配,败者如德国,被迫签下条件苛刻的凡尔赛条约,而胜者如英国,却也付出了惨重的代价。帝国的殖民体系根基已经有所动摇,帝国的整体国力也已经不复往昔,间战时期的英国,虽然看似仍旧是日不落帝国,然而实际却只是往日辉煌所留下的阴影(A shadow of its former glory)罢了。在这样的背景下,皇军海军不得不依靠并不充裕的资源,去努力达成其所担负的并不轻松的任务——保护大英帝国的海上利益。

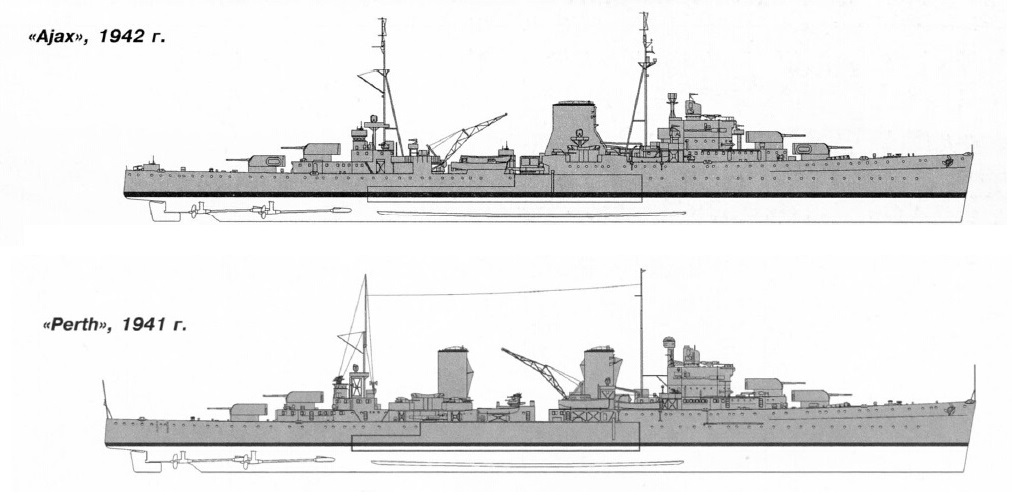

舰队型巡洋舰

在条约巡洋舰的装甲防护中,我们已经讲过,作为一个庞大的殖民帝国,连接本土与各个殖民地的海上通商路线,可谓是大英帝国的命脉所在。若是能掐断海上交通,便相当于掐断了大英帝国的命脉,因而英国海军需要大量的巡洋舰来保护其通商线路。在间战时期,英国海军中的普遍观点是他们需要70艘巡洋舰,其中45艘用来执行通商保护职能,其余25艘用于执行舰队护卫任务。然而根据伦敦条约中的条款,整个帝国麾下的海军(含皇家海军及各自治领的海军)合计只能保有146,800长吨的重巡洋舰和192,200长吨的轻巡洋舰。其中重巡洋舰的吨位配额已经全部用完,合计建造了15艘;而轻巡洋舰的吨位配额尽管还有大量富余,但若想依靠这些吨位凑齐剩余的55艘,却也是相当困难的一件事——事实上,当时英国人已经做好了将巡洋舰队的理想规模从70艘降低至50艘的思想准备了。

从职能分工的角度,15艘装备8英寸火炮的重巡洋舰无疑更适合担任通商保护职能,而计划建造的装备6英寸火炮的轻巡洋舰则更适合担任舰队护卫职能——然而由于重巡洋舰的数量有限,轻巡洋舰也可能会用于在低危险度航线上执行通商保护任务。

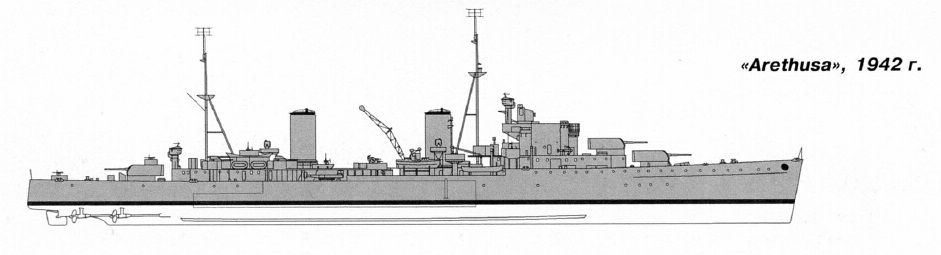

在这样的背景下,英国人开工建造了利安德(Leander)级与改利安德级轻巡洋舰。然而在部分海军军官的眼里,以舰队型巡洋舰的标准来说,利安德级还是有些过大了,因而就巡洋舰的吨位大小问题出现了一些争论。一部分军官认为,只有吨位大于6,000吨的巡洋舰,才能在无需加油的情况下伴随舰队在远东地区进行作战;而另一部分军官则认为,6,000到7,000吨级的巡洋舰体型偏大,机动性不足,不适合承担舰队任务。争论过后,原本持前一种观点的第三海务大臣(负责装备与物资采购),出人意料地转变了观点——毕竟在总吨位已被限定的情况下,更小的吨位意味着更多的数量,且同时还意味着较低的单舰造价,因此海军设计师们又开始研究起了更为小型的巡洋舰。不知是否是巧合,其最终成果与20多年前的初代小型巡洋舰一样,同样也被命名为林仙(Arethusa)级。

利安德级(上)与改利安德级(下)的示意图

林仙级的示意图

利安德级、改利安德级、以及林仙级的主要参数诸元:

| 舰型/参数诸元 | 利安德级 | 改利安德级 | 林仙级 | | 舰体尺寸(长x宽) | 169米x16.8米 | 171.3米x17.3米 | 154.2米x15.5米 | | 排水量(标准/满载) | 7,448长吨/9,452长吨 | 7,197长吨/9,330长吨 | 5,419长吨/6,896长吨 | | 动力系统 | 蒸汽锅炉x6/蒸汽轮机x4 | 蒸汽锅炉x6/蒸汽轮机x4 | 蒸汽锅炉x4/蒸汽轮机x4 | | 动力输出(设计值) | 72,000轴马力 | 72,000轴马力 | 64,000轴马力 | | 最大航速(设计值) | 32.5节(标排)/31节(满载) | 32.5节(标排)/31节(满载) | 32.25节(标排)/30.75节(满载) | | 燃油搭载量 | 1,745长吨 | 1,837长吨 | 1,127长吨 | | 续航能力 | 8,000海里/12节 | 7,000海里/16节 | 6,500海里/16节 | | 主炮 | 8门152mm/50倍径火炮(4座联装) | 8门152mm/50倍径火炮(4座联装) | 6门152mm/50倍径火炮(3座联装) | | 副炮 | 4门102mm/45倍径火炮(4座单装) | 4门102mm/45倍径火炮(4座单装) | 4门102mm/45倍径火炮(4座单装) | | 鱼雷 | 8根533mm鱼雷发射管(2座四联装) | 8根533mm鱼雷发射管(2座四联装) | 6根533mm鱼雷发射管(2座三联装) | | 垂直防护 | 弹药库89mm/动力舱76mm | 弹药库89mm/动力舱76mm | 弹药库76mm/动力舱57mm | | 水平防护 | 弹药库51mm/动力舱32mm | 弹药库51mm/动力舱32mm | 弹药库51mm/动力舱25mm |

炮战驱逐舰与多用途巡洋舰

从郡级到约克,再从利安德到林仙,英国条约巡洋舰的发展,一直是在往更小的舰型方向发展的。这背后的原因,主要是对巡洋舰规模的需求与海军经费的紧缺这两个因素的结合,迫使英国人在单舰吨位上做出了妥协。在伦敦条约签订后,英国人成功限制住了重巡洋舰的建造,并开始建造价格较能承受的舰队型巡洋舰。然而从东方传来的消息,却打破了英国人的如意算盘——日本动工建造的最上级轻巡洋舰,尽管名义吨位仅为8,450吨,然而却装备了15门155mm火炮和12根610mm鱼雷发射管的组合,在火力上大大超越了英国的林仙级。因而英国也不得不予以应对,开始建造自家的大型轻巡洋舰——南安普顿级。这样一来,由于总吨位限制不变,而单舰吨位却有所上升,因而能够建造的巡洋舰总数量便减少了。难道连50艘巡洋舰的规模,也是奢望吗?

在这样的窘境之下,海军设计师们又开始了进一步的研究——他们拿出了7个设计草案,分别以字母P、Q、R、S、T、U、V命名,其中P到U这6个草案是装备6英寸火炮的小型巡洋舰方案,而V则是在伦敦条约框架下的驱逐领舰吨位限定(1,850长吨)内设计的,装备4.7英寸火炮的驱逐舰方案,因而也被称为V Leader(V是设计代号,Leader指占用驱逐领舰的吨位额度)。当这些草案被呈现出来后,自然又是引起了一番争论——本土舰队司令(William Boyle)表示出了对V方案的偏爱,然而地中海舰队司令(William Fisher)则反对V方案,认为她无论是作为巡洋舰还是驱逐舰,都是失格的。后者想要的是一种能够同时提供反驱逐舰功能和防空功能的军舰,他的首选方案是装备4.7英寸高平两用炮的军舰;如果无法实现的话,他也能够接受4.7-5.5英寸主炮与4英寸高炮的混搭方案;至于6英寸火炮,则因为射速较低的关系被排除在外了。而另一位未来的重要人物——时任地中海舰队驱逐舰队司令(Rear Admiral, Mediterranean Fleet Destroyer Flotillas)的坎宁安(Andrew B. Cunningham)也表达了他对小型巡洋舰的支持。

由于吨位上的限制,从P到U的这6个巡洋舰方案都是不太均衡的设计,各有各的缺陷。而V方案则由于其无需占用巡洋舰吨位的特性而颇受青睐,这种舰型的存在能够部分解决条约框架下巡洋舰数量不足的窘境——一方面,他们可以承担起部分原属于巡洋舰的职能,而另一方面,这种舰型的存在也可让海军部将精力集中于建造大型巡洋舰,以便更好地应对日本海军的最上级巡洋舰。

而从运用的角度,这种新舰则需要具备多功能的特性——她们既需要能作为舰队巡洋舰来使用,也需要能驱逐舰队的旗舰(Flagship of Rear Admiral, Destroyer)来使用。

作为舰队型巡洋舰来说,她们需要具备以下特性:

1)较小的排水量,以便能够形成规模。

2)足够的适航能力,以便能够伴随舰队。

3)尽可能强的火炮。

4)较好的速度与机动性能。

而作为驱逐舰队旗舰,则需要在发起鱼雷突击时担任先锋,因此需要具备以下特性:

1)足够的炮战能力和防护性能。

2)航速不得低于新型驱逐舰。

3)足够的机动性能。

4)足够的指挥空间。

5)较小的投影面积(投影面积小,则夜战时不易被发现)。

另一方面,军工部门在开发高炮两用炮的环节上达成了突破——在30年代中期,英国海军开发出了两种侧重各不相同的中口径高平两用炮,一种是4.5英寸口径,另一种则是5.25英寸口径。两者的最大区别在于,前者更注重对空射击,追求射速,因而选择了能够能够人工装填的最大重量的定装炮弹;而后者更为注重对海射击,试图在兼顾对空能力的情况下追求单发威力,因而选择了能够人工装填的最大重量的分装炮弹。

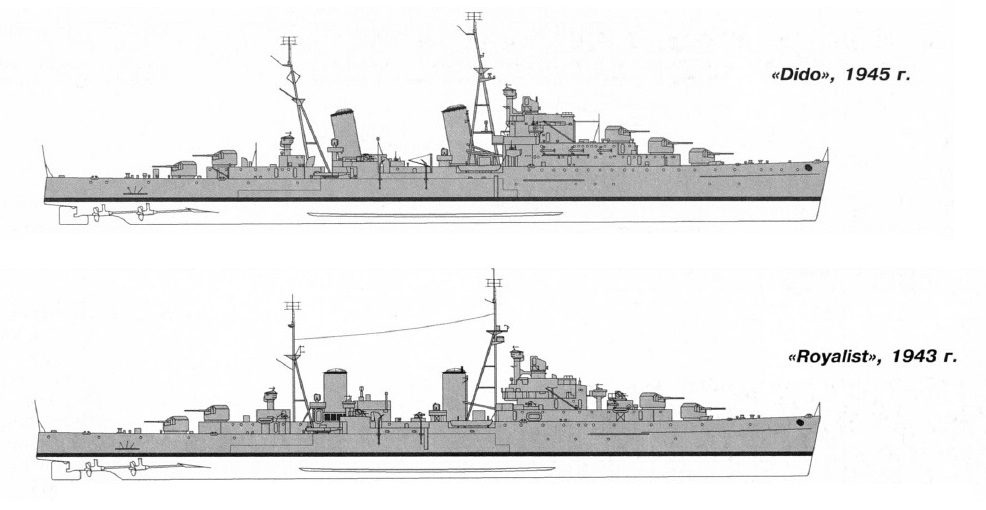

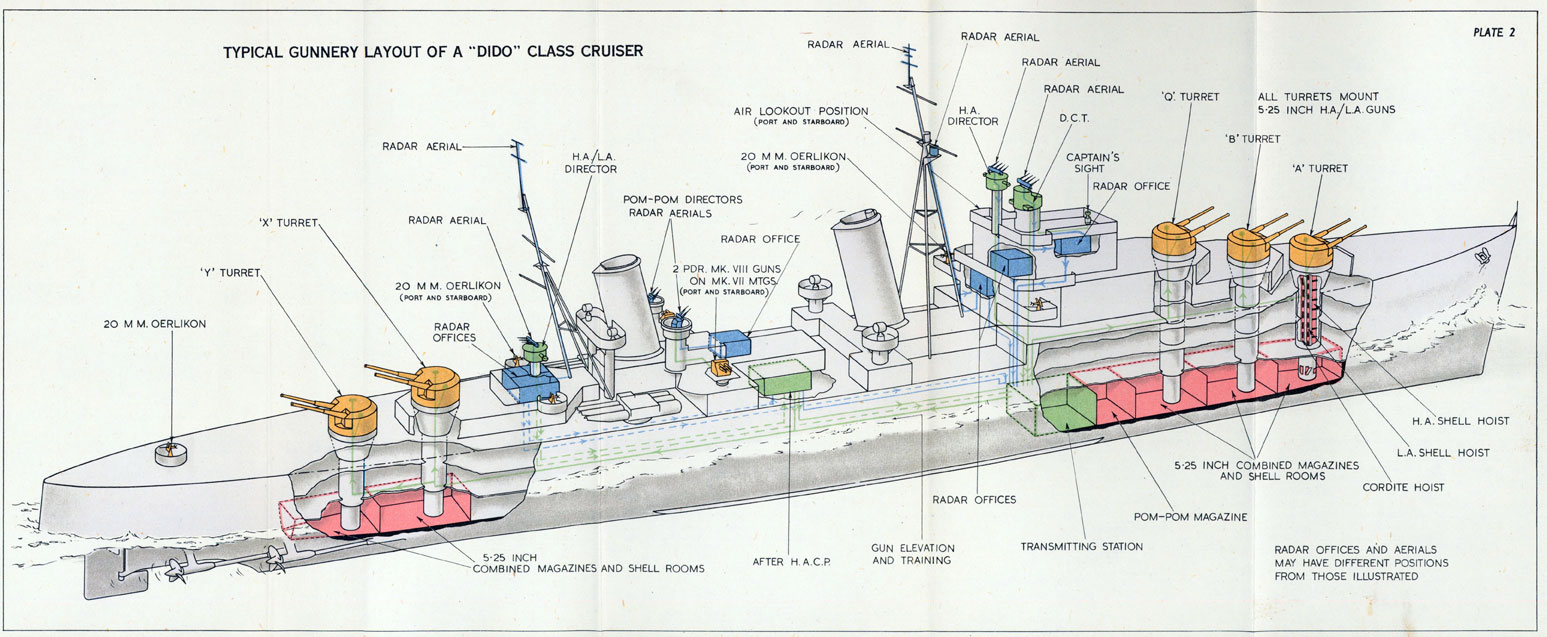

由于V领舰方案无法作为驱逐舰队旗舰来使用,因而第一海务大臣(Ernle Chatfield)最终做出了同时发展两种舰型设计的决定——正所谓花开两朵,各表一枝,V方案最终发展成了部族(Tribal)级驱逐舰,而巡洋舰方案则是以林仙级的舰体为基础,搭配了新研发的5.25英寸高平两用炮,成为了狄多(Dido)级多用途巡洋舰。

由于5.25英寸火炮优先供给英国乔治五世级战列舰,因而有部分狄多级并未搭载5.25英寸高平两用炮,而是搭载了4.5英寸高平两用炮。

而该级的最后几艘,则以取消1座5.25英寸高平两用炮为代价,加装了更多的防空机关炮,成为了改狄多级。

狄多级(上)与改狄多级(下)的示意图

部族级的示意图

狄多级、改狄多级、以及部族级的主要参数诸元:

| 舰型/参数诸元 | 狄多级 | 改狄多级 | 部族级 | | 舰体尺寸(长x宽) | 156米x15.4米 | 156米x15.4米 | 114.9米x11.1米 | | 排水量(标准/满载) | 5,521长吨/6,836长吨 | 5,770长吨/- | 1,882长吨/2,532长吨 | | 动力系统 | 蒸汽锅炉x4/蒸汽轮机x4 | 蒸汽锅炉x4/蒸汽轮机x4 | 蒸汽锅炉x3/蒸汽轮机x2 | | 动力输出(设计值) | 62,000轴马力 | 62,000轴马力 | 44,000轴马力 | | 最大航速(设计值) | 32.25节(标排)/30.75节(满载) | 32.25节(标排)/30.75节(满载) | 36.5节(标排)/ 32.75节(满载) | | 燃油搭载量 | 1,105长吨 | 1,110长吨 | 521长吨 | | 续航能力 | 5,500海里/16节 | 5,500海里/16节 | 5,200海里/15节 | | 主炮 | 10门133mm/50倍径火炮(5座联装) | 8门133mm/50倍径火炮(4座联装) | 8门120mm/45倍径火炮(4座联装) | | 鱼雷 | 6根533mm鱼雷发射管(2座三联装) | 6根533mm鱼雷发射管(2座三联装) | 4根533mm鱼雷发射管(1座四联装) | | 垂直防护 | 弹药库76mm/动力舱76mm | 弹药库76mm/动力舱76mm | - | | 水平防护 | 弹药库51mm/动力舱25mm | 弹药库51mm/动力舱25mm | - |

第四部分 - 职能用途的转变

皇家海军的战前驱逐舰设计

在部族级之前,间战时期的英国驱逐舰,标准排水量大多徘徊在1,200-1,400长吨的范围内,即便是驱逐领舰也只达到了1,500长吨左右。而在1930年代末期出现的部族级,可谓是英国海军版的超级驱逐舰,她不仅仅在吨位上大大超过了之前的英国驱逐舰,在设计上也打破了英国驱逐舰的习惯性模式。然而由于其在鱼雷武器上的先天不足,因而并不能完全代替原有的驱逐舰设计,那么此后的英国驱逐舰设计,又该往什么方向发展呢?

以下这段文字(British Destroyers and Frigates, Friedman, P.36),便反映出了英国海军设计师们的困惑:

If the destroyer was mainly a large torpedo boat, her guns were intended only to help her fight through cruisers or destroyers screening the enemy capital ships, her targets.

如果驱逐舰主要是作为一种大型雷击舰来使用的话,那么其火炮武器的作用,就是在敌方的巡洋舰与驱逐舰等护卫舰只面前杀开一条血路,以便对其真正的目标——敌方的主力舰,发起攻击。(换句话说,在这种情况下,火炮只是辅助武器,而鱼雷才是主要武器)

However, if her main role was to protect the battleships from the enemy’s torpedo force, then guns became far more important.

然而,如果驱逐舰的主要职能是保护己方的主力舰免遭对方雷击部队攻击的话,那么其火炮系统的重要性则会明显提高。

Would a fleet action begin with a melee in which the destroyers on both sides simply destroyed each other?

在这样的情况下,舰队之间的交战,会不会以双方驱逐舰之间的近身肉搏开场呢?会不会使得双方的驱逐舰同归于尽呢?

在当时的皇家海军中,甚至有观点认为舰队护卫与鱼雷攻击这两种任务之间的矛盾是如此之明显,因而提出建造两种不同类型的驱逐舰:一种是用于发起雷击,而另一种则用于抵御对方的雷击。看起来,驱逐舰的未来似乎将走出两条并行发展的线路——一条是具有重雷装的传统驱逐舰,另一条是部族级这样的重炮装的驱逐舰。

然而部族级之所以能装备8门4.7英寸火炮,除了采用大型舰体和减少鱼雷发射管之外,最主要的因素是其采用了双联装的炮座。既然如此,新的驱逐舰设计上为何一定要固守传统的单装炮座呢?为何就不能采用双联装炮座呢?

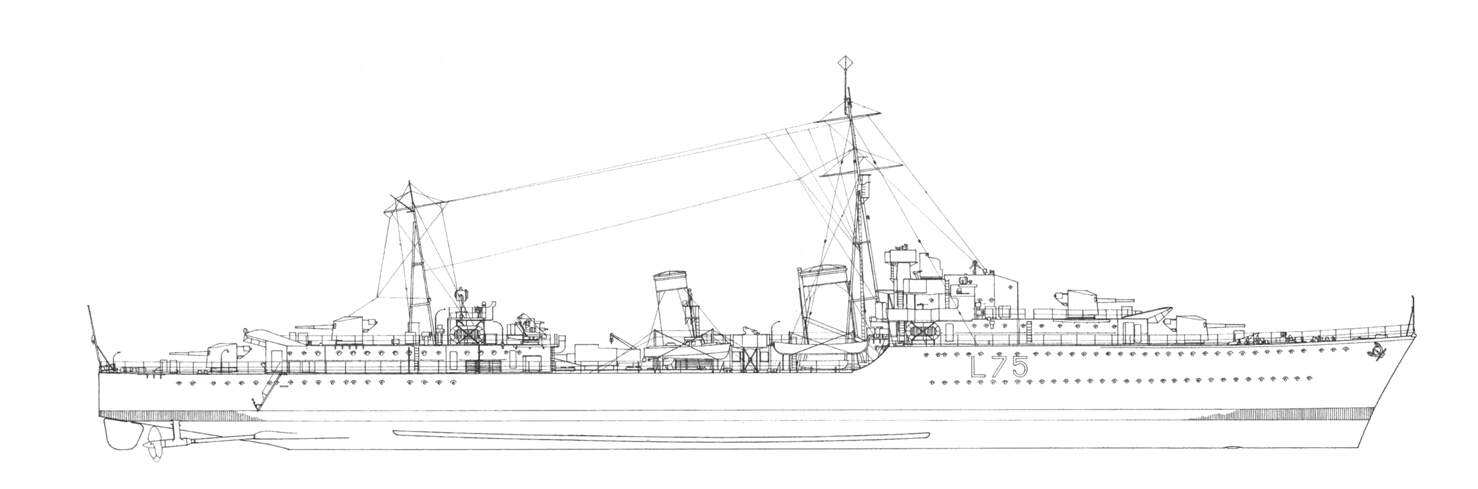

J/K/N级

经过一番研究之后,英国海军设计师最终拿出的一个火炮与鱼雷兼备的泛用型设计——具备6门4.7英寸火炮与10根21英寸鱼雷发射管。这种兼顾双重职能的设计,成功取代了重雷装的传统驱逐舰与重炮装的部族级,成为了皇家海军的标准型驱逐舰。除了武备之外,该设计在船体和动力方面也有较大革新——该舰采用了纵向构架的船体设计,并将锅炉数量减少到了2台,这两个特性在后续的驱逐舰设计上得到了延续。这种设计被重复了3个批次(每个批次8艘,组成一个Destroyer Flotilla),第一批次称为J级、第二批次称为K级、第三批次称为N级,统称为J/K/N级。

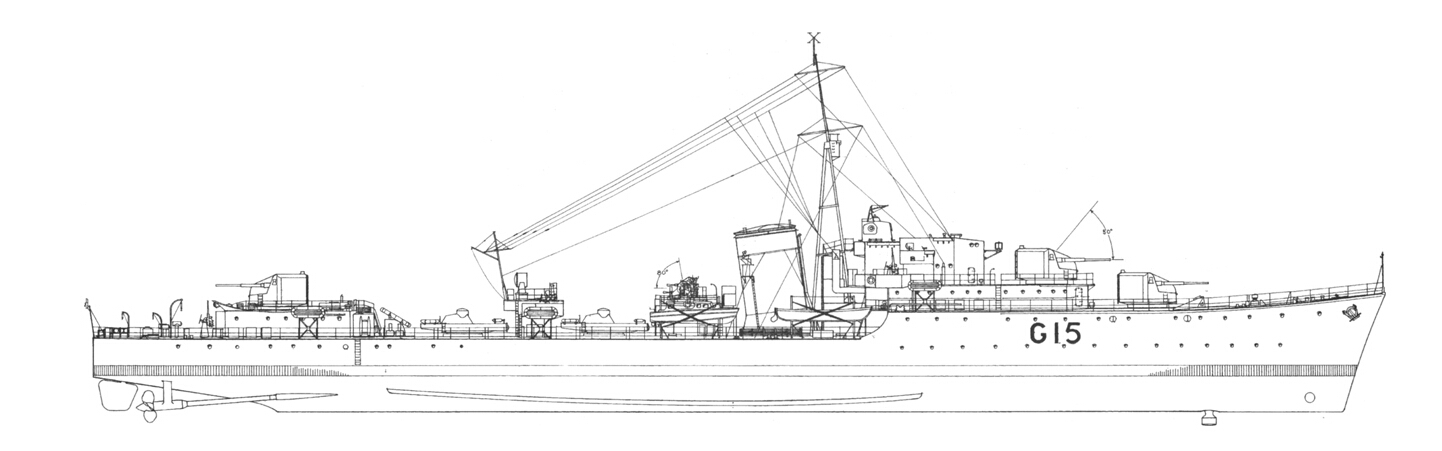

J/K/N级的示意图

图中呈现的是1941年时的状态:为了强化其防空能力,后部的5联装鱼雷发射管被一门4英寸高射炮取代了。

L/M级

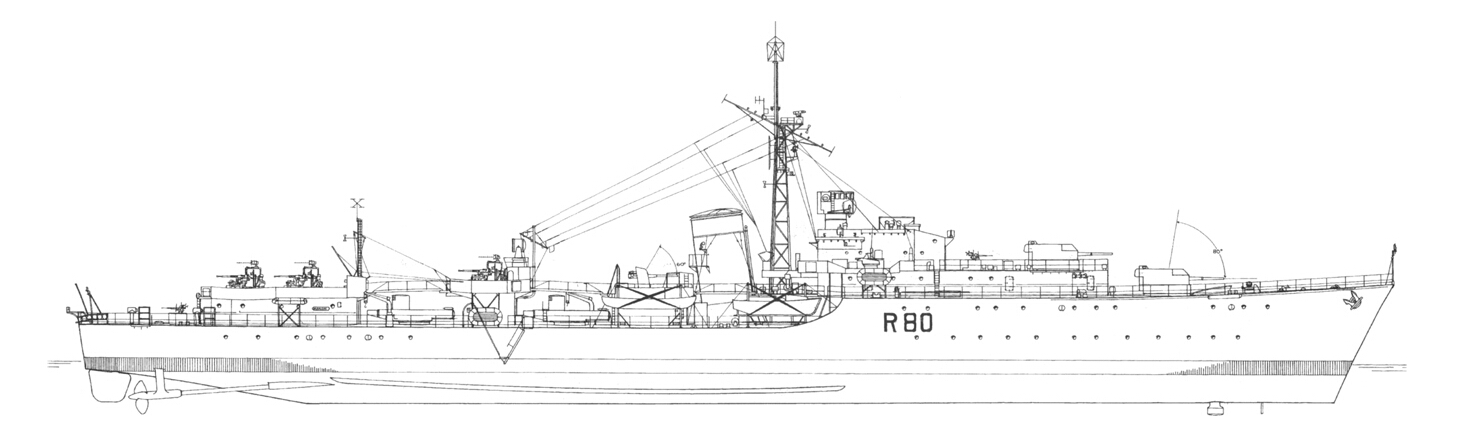

得陇望蜀,可说是人类的共性。在获得了双联装炮座之后,海军方面又提出,何不将其设计为封闭式结构呢?在搭配了62磅重的新式4.7英寸炮弹与带有直通弹药库的供弹系统的封闭式炮座后,这种新设计的炮战火力又上升到了一个新的台阶。这种设计被重复了2个批次,第一批次称为L级、第二批次称为M级,统称为L/M级。

L/M级的示意图

J/K/N级与L/M级的主要参数诸元:

| 舰型/参数诸元 | J/K/N级 | L/M级 | | 舰体尺寸(长x宽) | 108.7米x10.9米 | 110.5米x11.2米 | | 排水量(标准/满载) | 1,707长吨/2,326长吨 | 1,948长吨/2,642长吨 | | 动力系统 | 蒸汽锅炉x2/蒸汽轮机x2 | 蒸汽锅炉x2/蒸汽轮机x2 | | 动力输出(设计值) | 40,000轴马力 | 48,000轴马力 | | 最大航速(设计值) | 36节(标排)/ 31.5节(满载) | 36节(标排)/ 32节(满载) | | 燃油搭载量 | 490长吨 | 568长吨 | | 续航能力 | 5,100海里/15节 | 5,400海里/15节 | | 主炮 | 6门120mm/45倍径火炮(3座联装) | 6门120mm/50倍径火炮(3座联装) | | 鱼雷 | 10根533mm鱼雷发射管(2座五联装) | 8根533mm鱼雷发射管(2座四联装) | | 垂直防护 | - | - | | 水平防护 | - | - |

皇家海军的防空型驱逐舰

在驱逐舰的设计领域,英国海军在间战时期所犯的最大的错误,是未能及时认识到高平两用炮的重要性。

一份1936年时的海军部备忘录,向我们阐明了英国人当时的思维模式(British Destroyers and Frigates, Friedman, P.29):

No consideration of HA fire can be countenanced which might prejudice LA fire until such time as aircraft threaten the successful accomplishment of the destroyer's main object - which is delivery of a torpedo attack.

驱逐舰的主要任务是发动雷击——这是一项已被证明行之有效的职能,而对空射击能力又有可能妨碍到对海射击能力,因此除非飞机所造成的威胁超过了驱逐舰本身任务(发动雷击)的重要性,否则我们是不会支持这种做法的。

在J级与K级相继开工建造之时,欧洲大陆的政治环境已是风云变幻;而当L级与M级陆续开工后,第二次世界大战也打响了,海军造舰迅速进入战时状态——在审时度势后,海军方面在结构较为简单、造价相对较低的J/K/N级为基础,建造了一大批被统称为战时应急型的驱逐舰(War Emergency Programme destroyers)。由于英国海军未能开发出适用于驱逐舰的高平两用炮(详见附录1中的“炮座形式的选择”部分),而他们的中小口径火炮体系又非常复杂(4英寸、4.5英寸、采用50磅弹的老式4.7英寸、采用62磅弹的新式4.7英寸、5.25英寸,共计5大类,除了最后一种外全都能装到驱逐舰上),因而这些驱逐舰简直就是有什么炮就装什么炮,毫无章法可言了。

战斗级

战争中的经验,很快证明了高平两用火炮的意义,因此在接下来的驱逐舰设计上,英国人为其配备了2座联装4.5英寸高平两用炮。这种防空驱逐舰设计,被英国人命名为战斗(Battle)级,具体又可根据计划年份区分为1942年型和1943年型两种。

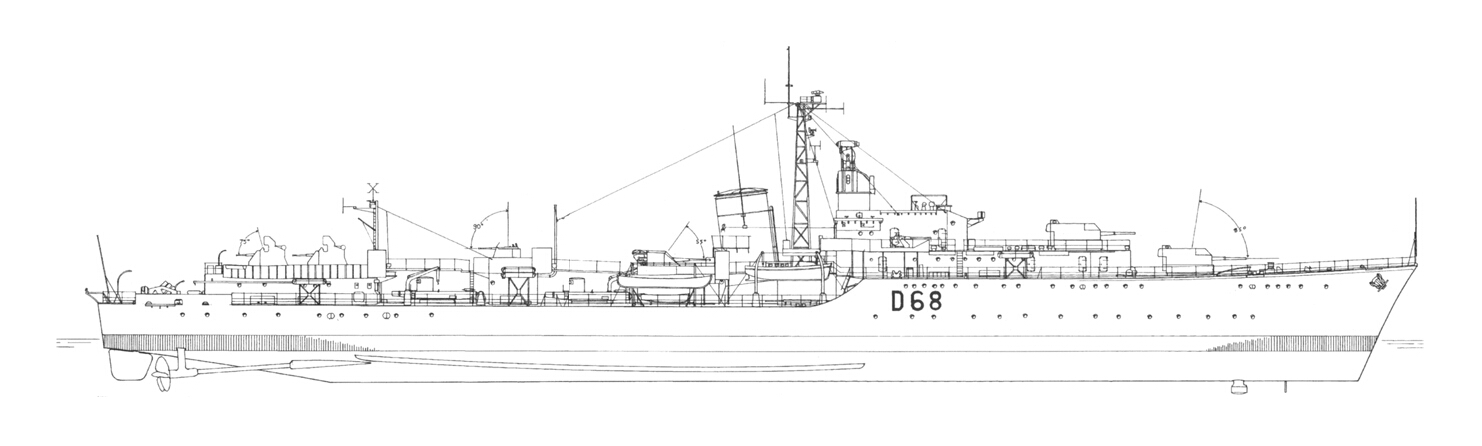

战斗级(1942年型)的示意图

请注意,该舰的主炮都位于前甲板,而船体中后部则安装了4座联装40mm博福斯炮,其炮座被称为Hazemeyer,是一种自带火控系统的炮座设计。此外烟囱后方还安装了1门4英寸单装炮,专门被设计用来发射照明弹。

战斗级(1943年型)的示意图

相比1942年型,1943年型最大的两个区别是:1、4.5英寸单装炮取代了4英寸单装炮,除了能发射照明弹外,也能参与到对海射击中;2、美制Mark 37型指挥仪取代了英制Mark VI型指挥仪。

此外,Hazemeyer炮座也已被STAAG(Stabilised Tachometric Anti-Aircraft Gun,带速率式火控系统和稳定系统的防空炮)炮座和Mark V型炮座取代。STAAG是一种比Hazemeyer更先进的自带火控系统的设计,而Mark V则是不带火控系统的普通炮座设计。原定设计是安装3座STAAG,然而由于STAAG产量有限,因而最后只安装了2座,而在2座鱼雷发射管之间的位置安装的是不带火控系统、因而结构简单较易生产的Mark V型炮座。作为补偿,1943年型还安装了2座单装博福斯(舰桥两侧各1座),因此总炮数仍旧维持8门不变。

武器级

由于战斗级的吨位较大,有部分相对较小的船台无法建造这种军舰,因而英国人又设计了一种中间型(即吨位相对较小的)的驱逐舰,并将其命名为武器(Weapon)级。由于该舰吨位较小,无法装载战斗级的联装4.5英寸高平两用炮,因而关于武备的问题曾有过多种提案:单装4.5英寸、联装4英寸、或者6联装博福斯。最终英国人选择了安装3座联装4英寸火炮。不过在建造过程中,其设计用途有所有改变,因而武备上也进行了调整,在最终完工时成为了舰队反潜舰。

武器级的设计亮点不多,最大的可书之处,大概要数其引入了交替式的动力系统布局。

武器级的示意图

作为反潜舰,该级具备相当强力的反潜装备,其声呐罩设计与同期的其他英国驱逐舰有所不同,能够改善声呐在高速航行状态下的探测效能,且其反潜武器也更强力(武器级装备了2座乌贼,战斗级和大胆级只装备了1座)。

然而在防空火力上,该级就要弱上不少了,实际建成的状态下,其仅装备了2座联装4英寸火炮,且博福斯炮的数量也要比战斗级少2门,仅安装了2座STAAG炮座(位于后甲板)和2座单装博福斯(舰桥两侧各1座)。

大胆级

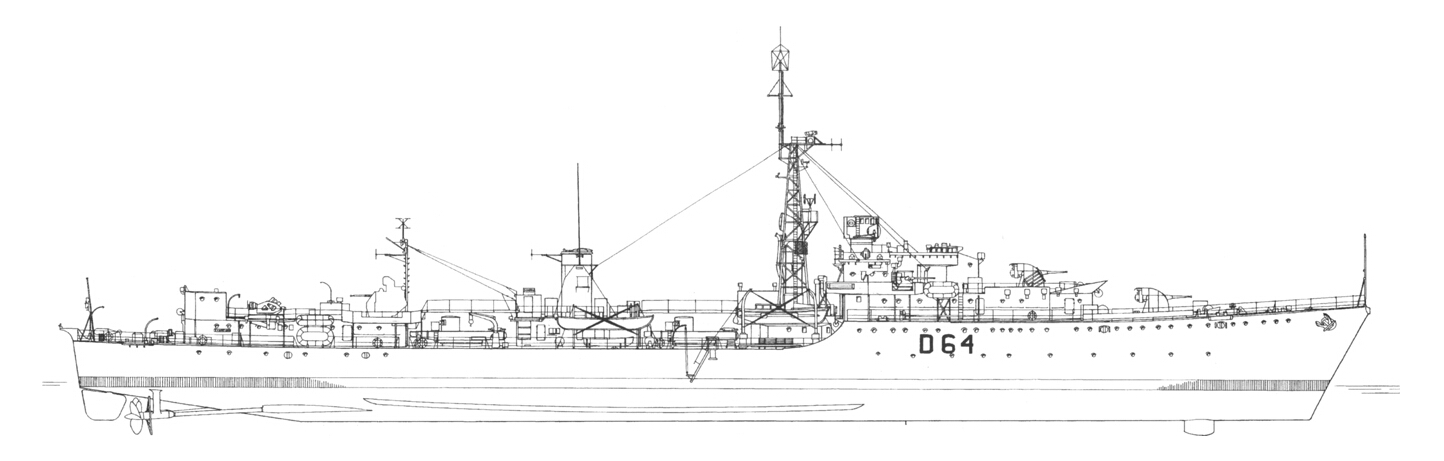

英国海军在战时所设计的最后一级驱逐舰,是大胆(Daring)级,有时候她们也被视为战斗级的延伸发展,因而被称之为战斗级(1944年型)。

大胆级的示意图

相比战斗级,大胆级在武备上的主要区别在于:1、在后甲板处增加了一座联装4.5英寸高平两用炮;2、博福斯炮的布局有所变化,舰桥两侧改为各1座STAAG,2座鱼雷发射管之间仍旧是1座Mark V型炮座。

此外,大胆级还引入了全焊接舰体结构与交流供电系统。

在“Nelson to Vanguard”一书中,皇家海军公务猿D. K. Brown无不讽刺地写道:

At last the RN had a modern destroyer with a longitudinally framed, welded hull, efficient and compact machinery, AC electrics and an effective dual-purpose armament. These 'innovations' were introduced a decade later than in the USN.

皇家海军终于拥有了具备纵向构架(自J/K/N级开始)的全焊接船体(大胆级)、高效而紧凑的动力系统(自J/K/N级开始)、交流电(大胆级)、以及有效的高平两用火炮(自战斗级开始)。而这些所谓的创新,早在10年前便已被美国海军实现了。

战斗级、武器级、以及大胆级的主要参数诸元:

| 舰型/参数诸元 | 战斗级(1942年型) | 战斗级(1943年型) | 武器级 | 大胆级 | | 舰体尺寸(长x宽) | 115.5米x12.3米 | 115.5米x12.3米 | 111.3米x11.6米 | 118.9米x13.1米 | | 排水量(标准/满载) | 2,322长吨/3,153长吨 | 2,380长吨/3,400长吨 | 1,965长吨/2,702长吨 | 2,610长吨/3,352长吨 | | 动力系统 | 蒸汽锅炉x2/蒸汽轮机x2 | 蒸汽锅炉x2/蒸汽轮机x2 | 蒸汽锅炉x2/蒸汽轮机x2 | 蒸汽锅炉x2/蒸汽轮机x2 | | 动力输出(设计值) | 50,000轴马力 | 50,000轴马力 | 40,000轴马力 | 54,000轴马力 | | 最大航速(设计值) | 35.75节(标排)/ 31.25节(满载) | 30节(满载) | 34节(标排)/ 30节(满载) | 34.75节(标排)/ 31节(满载) | | 燃油搭载量 | 699长吨 | 598长吨 | 620长吨 | 590长吨 | | 续航能力 | 4,400海里/20节 | 不明 | 5,000海里/20节 | 4,400海里/20节 | | 主炮 | 4门114mm/45倍径火炮(2座联装) | 5门114mm/45倍径火炮(2座联装、1座单装) | 4门102mm/45倍径火炮(2座联装) | 6门114mm/45倍径火炮(3座联装) | | 鱼雷 | 8根533mm鱼雷发射管(2座四联装) | 10根533mm鱼雷发射管(2座五联装) | 8根533mm鱼雷发射管(2座四联装) | 10根533mm鱼雷发射管(2座五联装) | | 垂直防护 | - | - | - | - | | 水平防护 | - | - | - | - |

美国海军的泛用型驱逐舰

作为一支新兴的海上力量,美国海军尽管有着强大工业实力作为后盾,但在人员能力和战略战术思想上,一开始是远不及称霸大洋数百年的英国的。至第一次世界大战时,随着美国的参战,美国海军得到了与皇家舰队一同训练和作战的机会,其军官团队得到了快速的成长。而到了间战时期,这些人大多已位居显要职位,会对海军造舰策略形成举足轻重的影响。

由于成长背景的缘故,这一批军官中的大部分人,对驱逐舰运用方式的认识还停留在日德兰式的舰队决战体系,他们非常看重鱼雷的作用。

...One of the major forces operating within the navy was a widespread belief that torpedoes were the primary destroyer weapons——that guns were secondary and should be pared away if necessary to improve the torpedo armament.

...其中的一个主导因素,是一个在海军中被广泛认同的观念——鱼雷才是驱逐舰的主要武器,而火炮则是处于次要地位的,如果有必要的话,可以予以削减,从而强化鱼雷兵装。(U.S. Destroyers, Friedman, P.86)

而另一些人,则基于美国海军当时的战略环境,提出了火炮也非常重要的观点,例如当时的海军作战部长(CNO,Chief of Naval Operation)便如此总结道:

The most probable campaign of war which will confront this nation will include an overseas operation, conducted at a distance from home waters...in all probability many operations of such a campaign will be conducted before the fleet battle, if it ever eventualizes, takes place...the enemy fleet would normally be secure in well-defended home bases from which it would emerge only at will, while our own fleet would be more constantly at sea, exposed to torpedo attack, and at a greater distance from adequate docking and repair facilities. Under these circumstances the enemy might assign relatively greater weight to the torpedo armament of its destroyers, but we cannot afford to minimize the gun armament of our own, upon which largely depend its chances of survival, its power to defend our own major ships, and its ability to drive in a torpedo attack upon the enemy...the CNO cannot recommend any design of destroyer which subordinates the gun to the torpedo...He wants our destroyers to have an even better chance of sinking enemy destroyers than they have of destroying our own craft.

这个国家最有可能面对的战争,是一场海外战争,是一场在远离本土的水域展开的战争。在这种情况下,许多交战过程很可能会发生在战列舰决战之前(如果这种决战真的发生的话)。敌方的舰队通常会呆在具有良好保护的本土基地内,只在其打算出战时才会出海。我们的舰队则会更多地飘在海上,暴露在鱼雷攻击的威胁下,而有效的修整与修理设备则处在千里之外。在这样的情况下,敌方为其驱逐舰配备的鱼雷兵装或许是比较强,但我们却承担不起(为了增强鱼雷兵装而)将火炮数量压缩到最低程度的代价,因为驱逐舰本身的安危、其为主力舰提供反雷击屏护的能力、以及向敌方发起鱼雷突击的能力,都取决于其装备的火炮。海军作战部长不会认同任何以牺牲火炮为代价强化雷装的驱逐舰设计,他希望我们的驱逐舰能具备在炮战中压倒敌方的能力。(U.S. Destroyers, Friedman, P.87)

如此看来,1930年代的美国海军与皇家海军一样,也在纠结火炮与鱼雷孰轻孰重的问题。

相比英国海军,美国海军在驱逐舰领域最大的优势是技术发展水准:早在1930年代初,海军军械部门便结合了原有的5"/25炮与5'/51炮的各自优点,开发出了后来享誉全球的5"/38 Mark 12型高平两用炮,并配备到了其在间战时期所建造的每一艘驱逐舰上。此外,与火炮配套的火控设备也得到了相应的发展,从早期的Mark 33型指挥仪逐渐发展到了同样享誉全球的Mark 37型指挥仪。

然而技术上的领先,并不足以改变整个局面,观念上的落后同样会妨碍舰型设计的发展与进步。对于新兴的航空威胁,海军中的那些较为保守的军官并未对其形成充分的认识——在他们心目中,防空性能的地位既不如炮战也不如雷击。尽管当时军械部门已经在5"/25火炮的基础上发展出了5"/38高平两用炮,然而当海军总委员会(General Board)获悉安装高平两用炮,可能需要以牺牲火炮或鱼雷发射管数量为代价时(因为高平两用炮更占用空间),他们做出了以下答复:

Due to its small size and great maneuverability, a destroyer is not a likely target for high-altitude bombers, and direct gunfire defense for it against these bombers would not be necessary. Against dive bombers the machine gun is a better defense. The AA fire of the 5-inch guns would however be useful in breaking up passing flights of enemy bombers or torpedo planes, in giving warning of and designating enemy aircraft, and in assisting in the defense of larger vessels against air attack...the DP feature...is desirable, but its value is not sufficiently great to warrant its installation at the cost of reduction in number of either tubes or guns.

由于驱逐舰的舰体较小、机动性较高,因而不太可能成为水平轰炸机的目标,故无需为其配备用于对抗水平轰炸机的防空炮火。而在面对俯冲轰炸机时,机关枪将能提供更好的防护效果。5英寸防空火炮的作用,是能够破坏敌方轰炸机或鱼雷机的队形、(通过炮火)向已方军舰进行警告和目标指示、以及为大编队提供防空火力支援。高平两用的特性是好的,但是其价值还没有大到值得为其牺牲火炮或鱼雷发射管的数量的地步。(U.S. Destroyers, Friedman, P.87)

最终拯救了美国海军的驱逐舰设计,并成就了后来的弗莱彻级等成功设计的,是海军作战部长管辖下的战争计划部门(The War Plans Division of the Office of Chief of Naval Operation),在其递交给海军作战部长的一份基于美日两国交战背景下的对驱逐舰用途的研究报告(A study of the employment of destroyers in the event of a war with Orange)中,他们提到(U.S. Destroyers, Friedman, P.92):

由于华盛顿条约体系的存在,美日两国的主力舰吨位被限制在5:3的比例,蓝方(美国)拥有15艘战列舰,而橙方(日本)只拥有9艘战列舰。这15比9的比例差距是如此之大,因而如果采用经典的海上决战模式,其结果几乎是从一开始就能够预判得出的——按照兰开斯特方程,15比9的比例相当于2.77比1的战斗力比例,美方占压倒性优势。而由于日方无法通过建造战列舰来打破这种劣势局面,因而其势必会采取其他方式,如鱼雷、炸弹、水雷等手段来削弱美军(这正是日本人采取的战术——渐减作战)。如果能将美方的战列舰削弱至12艘,那么战斗力比例就会下降至1.77比1,日方的胜算就会提高许多(日本人的期望是将军舰数量提升到美国的7成,以便有效对抗被削弱了美方)。相比于装备坚甲重炮的主力舰,飞机或辅助布雷舰的造价几乎可以忽略不计,且也根本无法通过条约来限制——根本没法核查数量。而驱逐舰和潜艇尽管受条约限制,但建造速度很快,也能在开战后迅速扩军。这些威胁实在不得不防。

除此之外,日方巡洋舰部队,也是对美方驱逐舰运用的一个挑战——由于日方巡洋舰战力不俗,很可能会在日间作战中挡住美方驱逐舰向日方主力舰发动雷击的路线,因此他们认为白昼交战环境下使用驱逐舰可能并不是明智的选择。

基于这样的考量,这份研究报告的作者得出的结论是:驱逐舰的主要职能是保护主力舰队免遭日方可能发动的各类非常规攻击的伤害(作者按:至理名言,字字金玉)。因此,驱逐舰需要具备以下的几项特征:

1)尽可能多的高平两用火炮。这种火炮能够有效对抗日方的鱼雷机,且在岛屿争夺战中也可让驱逐舰为登陆部队提供防空支援,而不必让更大型的军舰暴露在这种已受到攻击的环境下。

2)在有利的环境下(近距离、低能见度)进行雷击的能力。

3)反潜设备,例如深水炸弹。

4)最好能有扫雷能力。

从1937财年的Sims级开始,美国海军在驱逐舰设计上正式贯彻了上述的设计思想。由此,其驱逐舰设计随着战前的一系列小步快跑式改进的设计,逐渐走上了正轨。

间战时期的美国驱逐舰发展情况

在第一次世界大战中,为了对抗德国人的潜艇,美国海军建造了为数众多的驱逐舰(著名的平甲板型)。在一战结束后,美国海军的驱逐舰数量已经飞升至世界第一的位置。然而由于战后的孤立主义,美国海军在很长的一段时间内再未建造任何新的驱逐舰,直到限制了驱逐舰吨位的伦敦条约签订后,美国人才开始逐步退役老式的平甲板驱逐舰,并将新建驱逐舰的计划提了起来。

在间战时期,美国海军一共发展了10级驱逐舰与2级驱逐领舰,其主要演化进程及特征总结如下:

驱逐舰:Farragut(引入5"/38 Mark 12型火炮与Mark 33型指挥仪,配备5门5"/38火炮及2座四联装鱼雷发射管)->Mahan(引入高温高压锅炉、鱼雷发射管增至3座四联管)->Dunlap(Mahan的小改款,引入封闭式炮座的5"/38炮)->Gridley/Bagley(主炮减少至4门,鱼雷发射管增至4座四联装)->Benham(Bagley的小改款)->Sims(基于第二次伦敦条约框架,吨位放大,鱼雷发射管改为3座四联装,引入Mark 37型指挥仪)->Benson/Greaves(主炮恢复至5门,鱼雷发射管改为2座五联装,动力设备改为交替式布局)。

驱逐领舰:Porter(引入双联装5"/38 Mark 12型火炮与Mark 35型指挥仪,配备8门5"/38火炮及2座四联装鱼雷发射管)->Somers(鱼雷发射管增至3座四联管)。

注释:两级驱逐领舰的5"/38炮都只具备对海射击功能,因而其指挥仪也与其他舰不同。最早的单装5"/38炮是采用开放式炮座的,至Dunlap才引入了单装形式的封闭式炮座,但由于重量的关系,战前的这些驱逐舰上是混装开放式炮座和封闭式炮座的。

弗莱彻级

弗莱彻级的设计,是从1939年开始的。在其设计之初,海军总委员会(General Board)提出了以下的问题(U.S. Destroyers, Friedman, P.112):

Since destroyers are primarily torpedo vessels——for use chiefly against enemy battle line——do not the latest type destroyers carry too few torpedoes?

既然驱逐舰是一种以鱼雷作为主要武器,主要用于对抗敌方战列舰编队的军舰,最近的这些驱逐舰所携带的鱼雷,难道不是太少了吗?

Since destroyers, primarily torpedo vessels, are unarmored and extremely vulnerable, have they not grown so large as to present targets unfavorable for survival in torpedo attack?

作为一种以鱼雷作为主要武器的舰种,驱逐舰并无装甲防护、极易受损。既然如此,这个舰种难道不是已经变得过于大型、大到不利于在发起鱼雷攻击的过程中幸存下来了吗?

To what degree has the premise of meeting opposing destroyers with gunfire resulted in destroyers becoming unduly large targets?

在驱逐舰变得过于大型化的进程中,通过火炮来对抗敌方驱逐舰的这个设想,到底起到了多大的影响?

DDs 409 et seq. are of some 1,625 tons standard displacement——rising to 2,300 tons full load displacement. If minimum target is essential, in what particular area must reductions be made to reduce the standard displacement to 1,500 tons?

DD-409(Sims级)等舰的标准排水量相当大,已经达到了标准排水量1,625长吨,满载排水量2,300长吨。如果尽可能缩小舰型是一个关键因素的话,到底应该在哪一个环节上进行削减,以将标准排水量降低到1,500长吨的水准呢?

幸好,这些试图缩小驱逐舰、将其继续当做雷击舰使用的开历史倒车的思想,没有得到认同和执行。

这一次,战争计划部门(The War Plans Division of the Office of Chief of Naval Operation)又一次扮演了拯救美国海军驱逐舰设计的角色,他们提出了以下的具体建议(Sumner-Gearing-Class Destroyers, Sumrall, P.23):1,800吨排水量、5门5英寸火炮、10根鱼雷发射管、加强反潜武备、38节最大速度、6,000海里续航能力。

这些建议形成了弗莱彻级的设计基础,其依旧维持了综合强调防空、炮战、雷击、以及反潜的泛用型设计思想,并通过装甲化舰体(动力舱两侧由0.75英寸的STS保护,顶部则由0.5英寸的STS保护)的方式强化了生存力,解决了大型化舰体带来的易被击中的问题——若不是因为弗莱彻级有着较大的舰体,她也不可能在战争进程中加装那么多武器设备,也就不会像历史上那样成功了,锱铢必较的设计,是没有前途的。

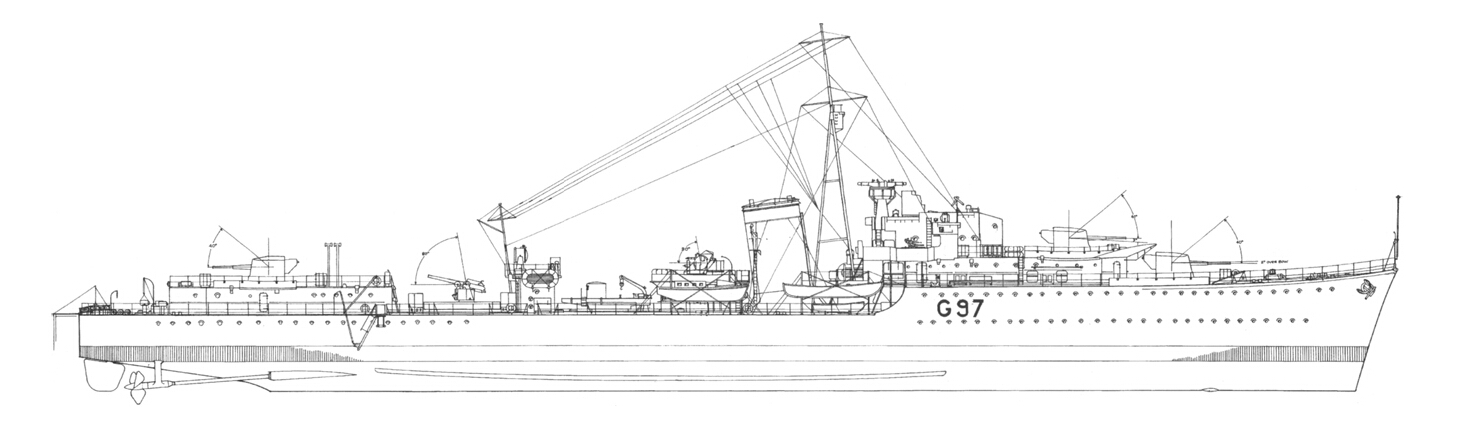

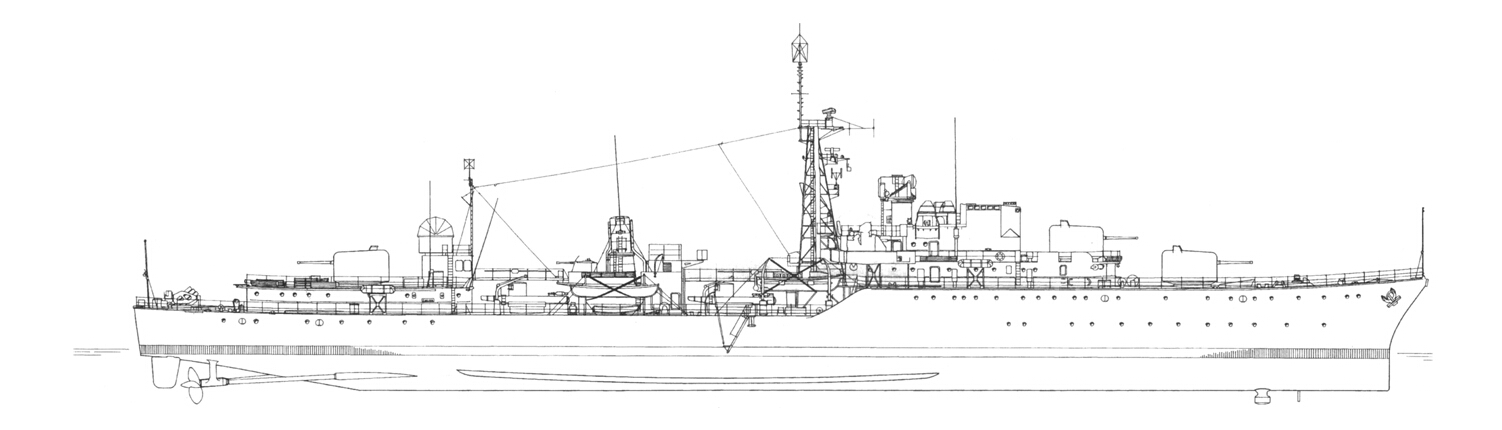

弗莱彻级的示意图

萨姆纳级

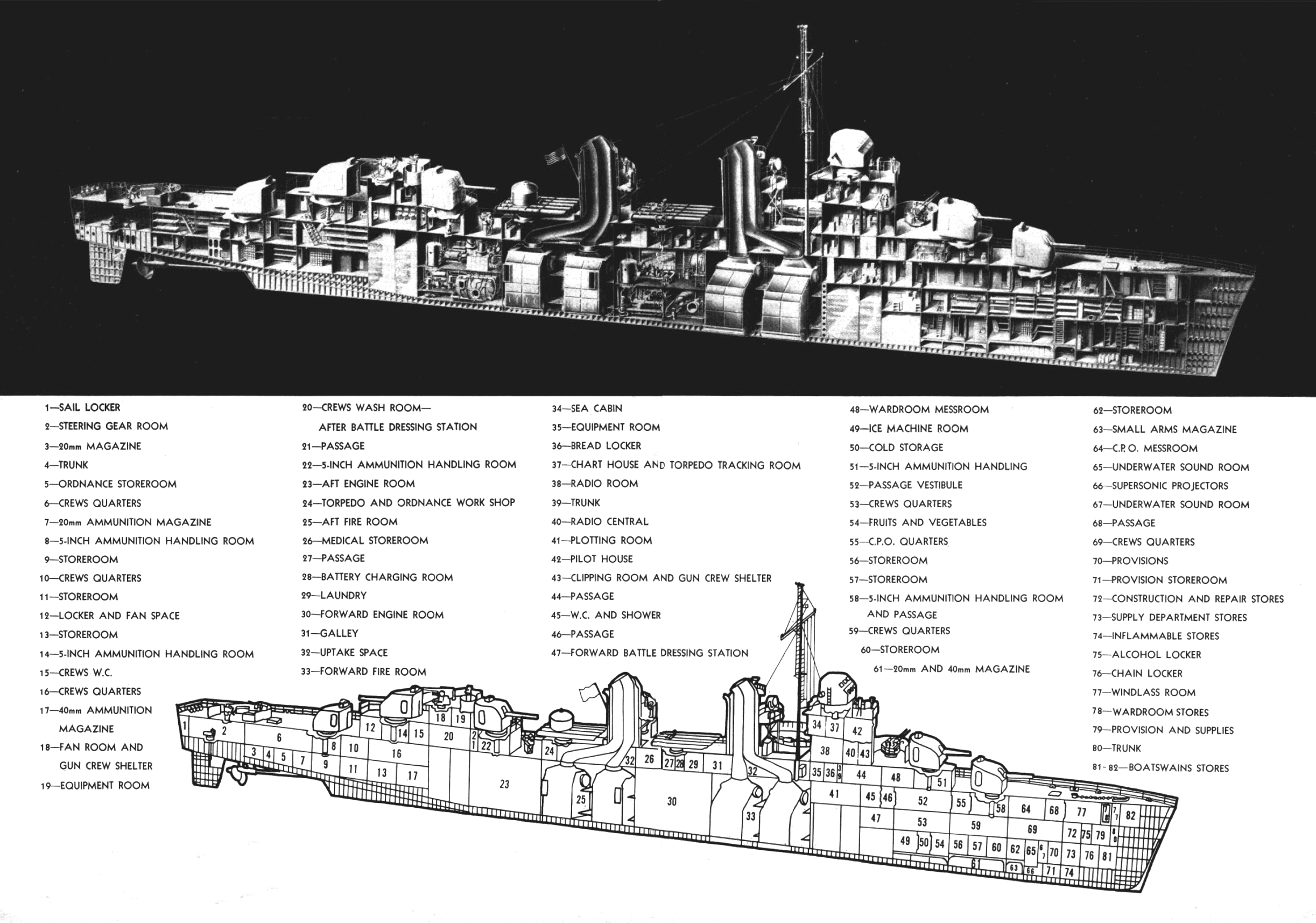

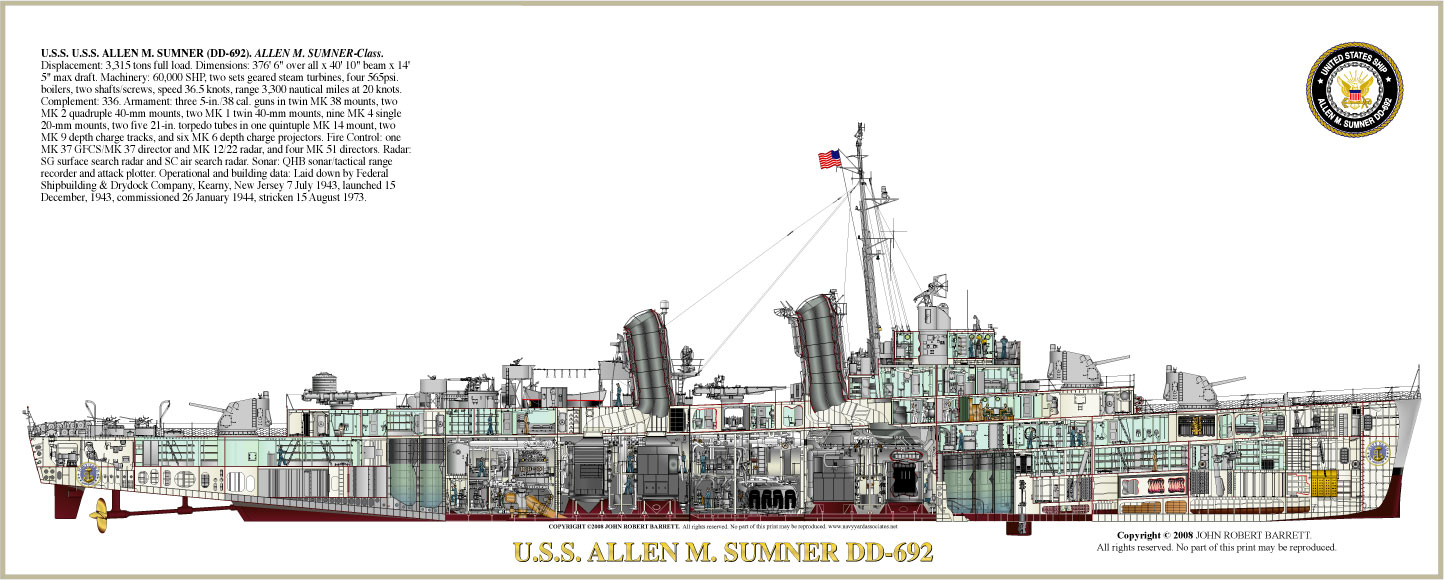

在弗莱彻级之后,美国海军又在其基础上改良了各方面配置,建造了其后续型号——萨姆纳(Allen M. Sumner)级。

在采用了双联装5"/38火炮的设计后,上层结构的拥挤程度有所缓解,因而得以为其配备了更多的中近程防空火炮。

萨姆纳级的示意图

请注意,萨姆纳级上的声呐罩体积相当大,这是为了安装新型的QGA声呐而准备的(弗莱彻级安装的是QC声呐)。

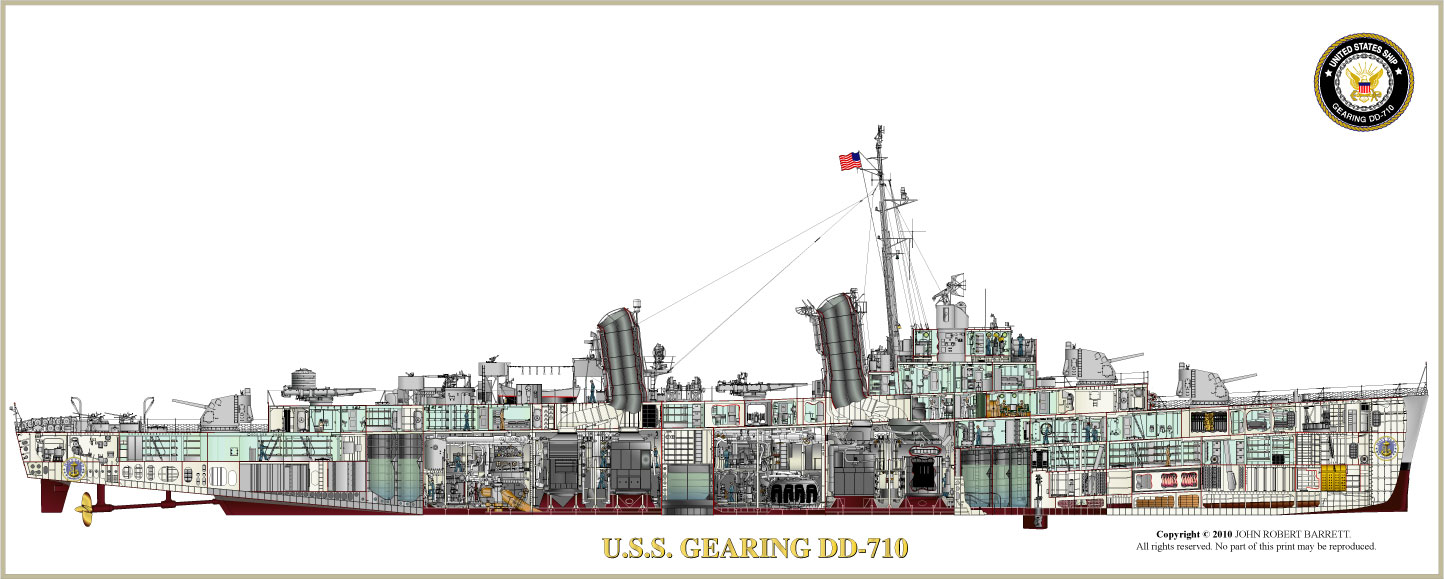

基林级

而由于美国驱逐舰在战争中暴露出了续航力较小的问题,因而设计师们又在萨姆纳级的基础上进行了修改,将其舰体加长了14英尺(4.3米),这便是美国海军驱逐舰在二战时的最终发展型号——基林(Gearing)级。

基林级的示意图

| 舰型/参数诸元 | 弗莱彻级 | 萨姆纳级 | 基林级 | | 舰体尺寸(长x宽) | 114.7米x12.1米 | 114.7米x12.5米 | 119米x12.5米 | | 排水量(标准/满载) | 2,325长吨/2,924长吨 | 2,610长吨/3,218长吨 | 2,616长吨/3,460长吨 | | 动力系统 | 蒸汽锅炉x4/蒸汽轮机x2 | 蒸汽锅炉x4/蒸汽轮机x2 | 蒸汽锅炉x4/蒸汽轮机x2 | | 动力输出(设计值) | 60,000轴马力 | 60,000轴马力 | 60,000轴马力 | | 最大航速(设计值) | 38节 | 36节 | 36.8节 | | 燃油搭载量 | 491长吨 | 538长吨 | 708长吨 | | 续航能力 | 4,490海里/15节 | 4,220海里/15节 | 5,690海里/15节 | | 主炮 | 5门127mm/38倍径火炮(5座单装) | 6门127mm/38倍径火炮(3座联装) | 6门127mm/38倍径火炮(3座联装) | | 鱼雷 | 10根533mm鱼雷发射管(2座五联装) | 10根533mm鱼雷发射管(2座五联装) | 10根533mm鱼雷发射管(2座五联装) | | 垂直防护 | 19mm(STS船壳) | 19mm(STS船壳) | 19mm(STS船壳) | | 水平防护 | 13mm(STS甲板) | 13mm(STS甲板) | 13mm(STS甲板) |

这三型逐渐改良的设计,一同构成了二战及冷战初期的美国海军驱逐舰部队主力,有部分舰甚至一直服役到了21世纪。

轴心国的防空型驱逐舰

与盟军那边的情况类似,轴心国侧也是位于太平洋区域的日本更重视防空驱逐舰的发展,较早地规划设计并建造了秋月级防空驱逐舰,而位于欧洲的德国和意大利则并没有那么重视防空问题,直到开战后才逐渐开始研发防空型驱逐舰,且最终也并未能将其建成。

日本海军

在日本海军驱逐舰的发展谱系中,秋月级(又称乙型驱逐舰)是一个异类。与那些追求雷击能力的设计不同,秋月级是作为机动部队(航母编队)的直卫舰来设计的、强调防空能力的军舰——在其初期设计中,连鱼雷都没有配备。

尽管该级的设计在中途发生了变更,增设了一座鱼雷发射管而变成了驱逐舰,但实际运用中仍旧是作为舰队防空力量来使用的。该舰装备有日本海军最好的大口径防空火炮与对空火控系统,是日本海军最好的防空型军舰,但由于缺乏有效的火控雷达与中近程防空武器的缘故,其在整体防空性能上距离美国的弗莱彻级还是存在一定差距的。

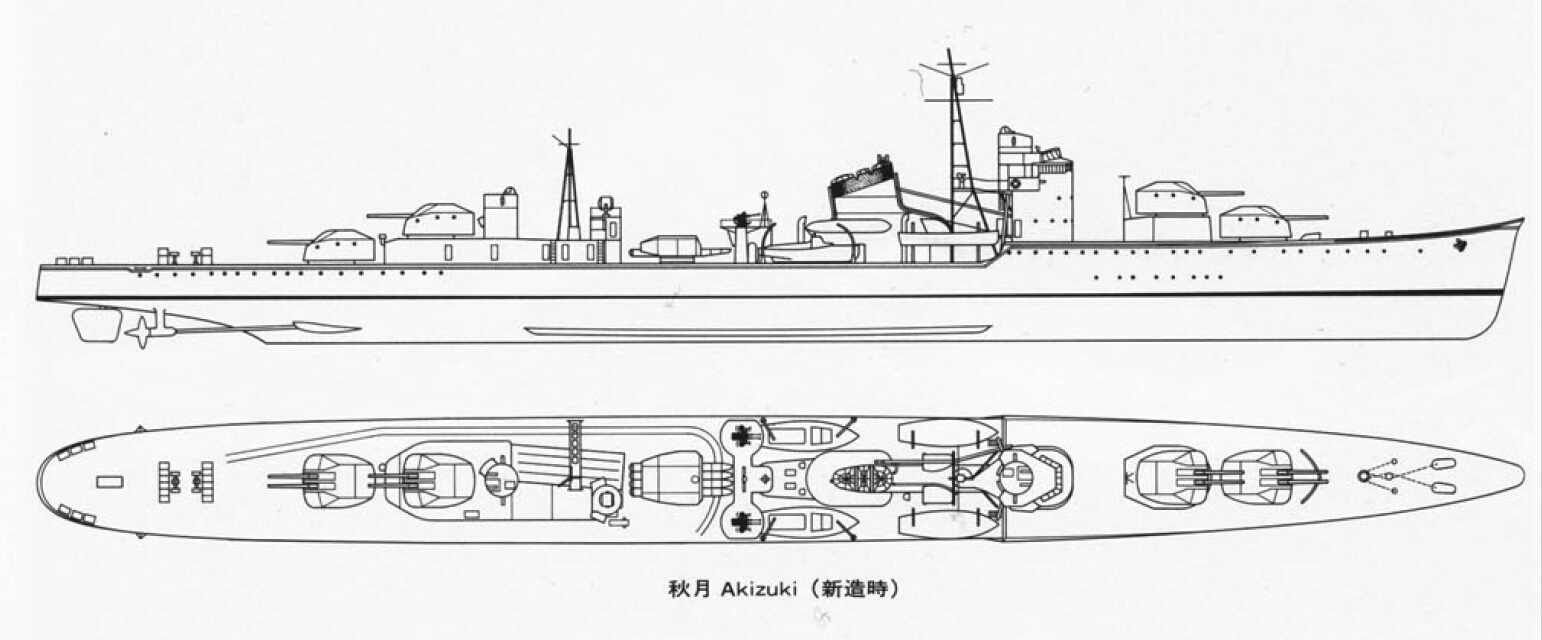

秋月级的示意图

秋月级的主要参数诸元:

| 舰型/参数诸元 | 秋月级 | | 舰体尺寸(长x宽) | 134.2米x11.6米 | | 排水量(标准) | 2,701吨 | | 动力系统 | 蒸汽锅炉x3/蒸汽轮机x2 | | 动力输出(设计值) | 52,000轴马力 | | 最大航速(设计值) | 33节 | | 燃油搭载量 | 1,080吨 | | 续航能力 | 8,000海里/18节 | | 主炮 | 8门100mm/65倍径火炮(4座联装) | | 鱼雷 | 4根610mm鱼雷发射管(1座四联装) | | 垂直防护 | - | | 水平防护 | - |

德国海军

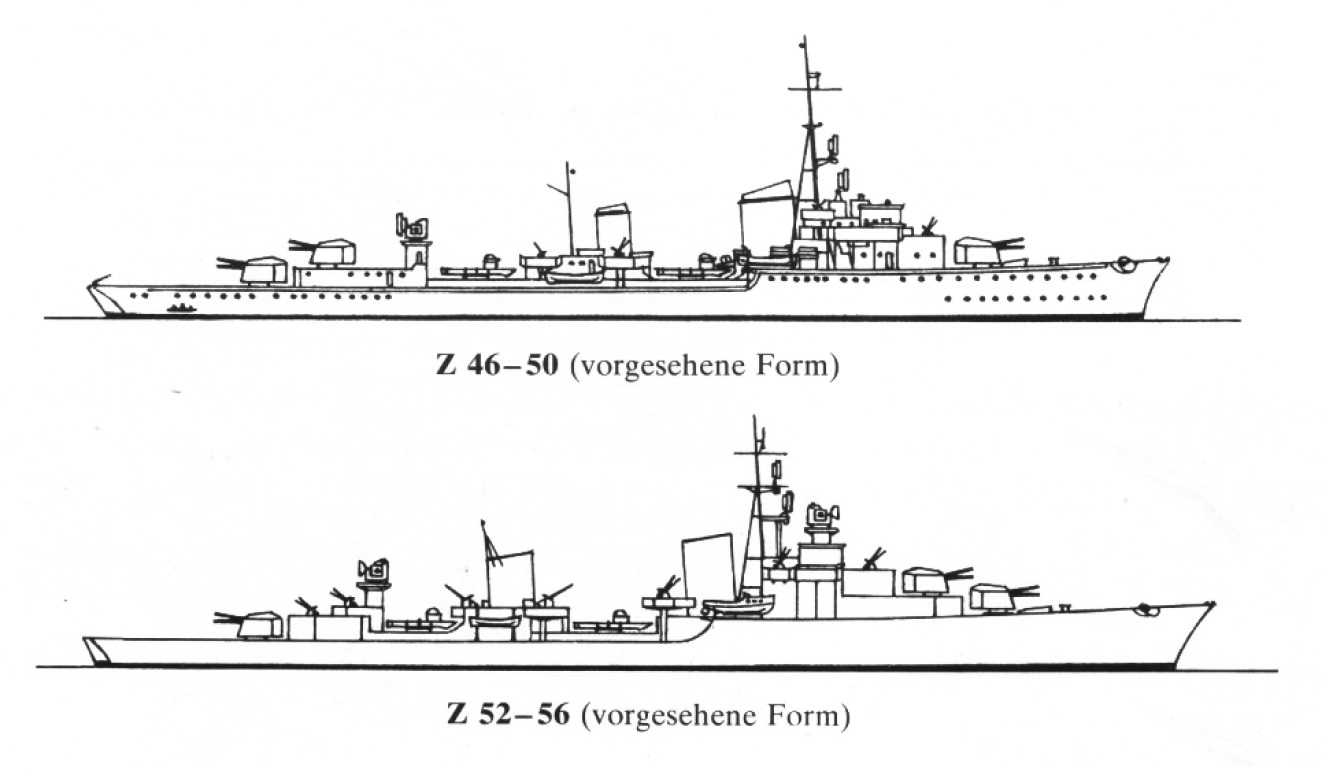

在二战打响之后,德国海军认识到了其驱逐舰存在防空能力不足的问题,因而一方面着手研发新型的防空火炮,一方面也将防空型驱逐舰的设计提上了议程。

伴随着128mm高平两用炮(12.7cm SK/C 41)的研发,德国海军的设计师在1936A型的基础上,将火炮武器换成了3座128mm联装高平两用炮,为其匹配了新的火控系统,并将原先的37mm手拉机替换成了37mm机关炮,成为了1936C型。

与此同时,在Spähkreuzer(侦查巡洋舰)项目下马之后,其部分设计基础被保留了下来,在缩小了舰体尺寸后,又重新成为了驱逐舰,并被命名为1941型。但由于OKM(海军最高司令部)认为该设计不如1936C型,因而这种设计并未付诸建造。

德国海军最后一型开工建造了的驱逐舰设计,是1942型。该级采用了柴油机动力设计,并有A、B、C三个设计,而最终被采纳的是C设计,故称之为1942C型。除了128mm高平两用炮外,该型设计还引入了最新的55mm(3座单装)与30mm机关炮(14门,7座联装),替代了原先的37mm与20mm机关炮。

在1942C型之后,德国海军的驱逐舰计划,至少在设计板上仍在继续,又出现了1943、1944、1945这三种设计。然而这些设计与同期的其他德国舰船设计一样,都已经脱离了实际情况,不值得一提了。最终,德国在战败前并未能建造出自己的防空驱逐舰,留下的只有图纸,以及Z46与Z47被炸坏的船壳了。

注释:12.7cm SK/C 41(又名12.7cm KM41)所配套的LDrh LM41炮座,最大仰角只有52度,因而其对空射击能力是非常有限的。

1936C型(上)及1942C型(下)的示意图

1936C型与1942C型的主要参数诸元:

| 舰型/参数诸元 | 1936C | 1942C | | 舰体尺寸(长x宽) | 126.2米x12.2米 | 126米x12.6米 | | 排水量(标准/满载) | 2,636长吨/3,683长吨 | 2,818长吨/3,703长吨 | | 动力系统 | 蒸汽锅炉x6/蒸汽轮机x2 | 柴油机x8 | | 动力输出(设计值) | 70,000轴马力 | 76,000马力 | | 最大航速(设计值) | 37.5节 | 37.5节 | | 燃油搭载量 | 822公吨 | 640公吨 | | 续航能力 | 2,500海里/19节 | 6,800海里/19节 | | 主炮 | 6门128mm/45倍径火炮(3座联装) | 6门128mm/45倍径火炮(3座联装) | | 鱼雷 | 8根533mm鱼雷发射管(2座四联装) | 8根533mm鱼雷发射管(2座四联装) | | 垂直防护 | - | - | | 水平防护 | - | - |

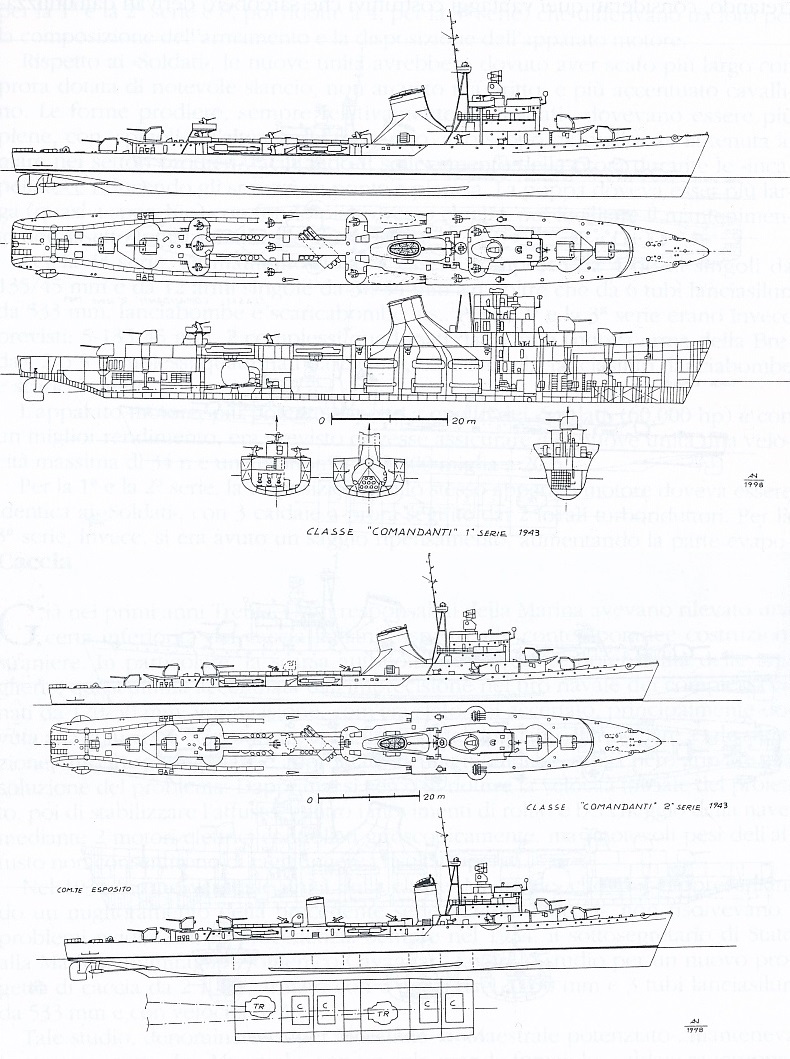

意大利海军

与德国海军类似,意大利海军也根据战争中的经验,提出了防空型驱逐舰的设计要求。这种新设计被命名为指挥官(Comandanti)级,其吨位相比之前的意大利驱逐舰有了较大幅度的提升,加装了Gufo(猫头鹰)雷达,并用新研发的135mm高平两用炮替代了原先的120mm火炮,此外还装备了12门37mm机关炮,近防能力也得到了较大提升。

该级的设计可细分为三种批次,第一批次装备了4座135mm单装火炮,第二批次则改为5座135mm单装火炮,至于第三批次则是将动力系统改成了交替式布局。

指挥官级的示意图

指挥官级的主要参数诸元:

| 舰型/参数诸元 | 指挥官级 | | 舰体尺寸(长x宽) | 120.7米x12.3米 | | 排水量(标准/满载) | 2,100公吨/2,946公吨 | | 动力系统 | 蒸汽锅炉x3/蒸汽轮机x2 | | 动力输出(设计值) | 60,000轴马力 | | 最大航速(设计值) | 35节 | | 燃油搭载量 | 720吨 | | 续航能力 | 3,300海里/20节 | | 主炮 | 4门或5门135mm/45倍径火炮(4座或5座单装) | | 鱼雷 | 6根533mm鱼雷发射管(2座三联装) | | 垂直防护 | - | | 水平防护 | - |

附录1 - 火炮系统的发展

炮座形式的选择

在整个间战时期,尽管各国大多都意识到了防空武器的重要性,也都各自开发了不少大口径的高炮或高平两用炮,然而为什么只有美国海军的5英寸高平两用炮普遍装备到了驱逐舰级别的军舰,而其他国家的驱逐舰却基本都是以平射火炮作为主炮的呢?尤其是在1930年代后期同时开发了4.5英寸与5.25英寸这两种高平两用炮的英国,为何其驱逐舰依旧装备的是平射火炮呢?

一个笼统的回答是,他们对于驱逐舰防空的重视度不足。但具体到英国人,他们除了观念问题(参见上文“皇家海军的防空型驱逐舰”部分)之外,在技术上也存在一个问题——炮座形式的选择。

传统上,英国海军的中小口径火炮所匹配的炮座,大致可分为P(Pedestal,台座式)与CP(Centre Pivot,中轴式)两种。这两种炮座形式,可以统称为甲板式炮座。

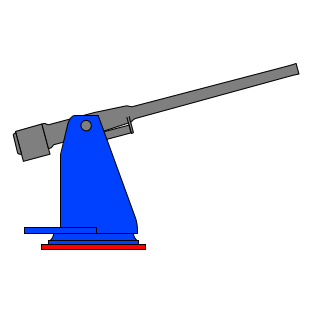

Pedestal(台座式)炮座的典型结构

红色部分为固定结构(即台座),蓝色部分为旋转结构(炮架及旋转平台)。

Centre Pivot(中轴式)炮座结构图

红色部分为固定结构(即中轴),蓝色部分为旋转结构(炮架及旋转平台)。

早期的英国驱逐舰,其主炮都是采用Pedestal式的炮座的,到了间战时期,则完成了向Centre Pivot式的转变过程。

在1931年时,英国海军成立了一个海军防空火炮委员会(Naval Anti-Aircraft Gunnery Committee),至1932年时,该委员会提出了反对发展驱逐舰级别高平两用炮的建议——这个建议,是基于驱逐舰火炮必须采用甲板式炮座的前提下的。

采用甲板式炮座,与发展高平两用炮之间存在什么样的矛盾吗?让我们先来看看典型的英国驱逐舰上的Centre Pivot炮座吧。

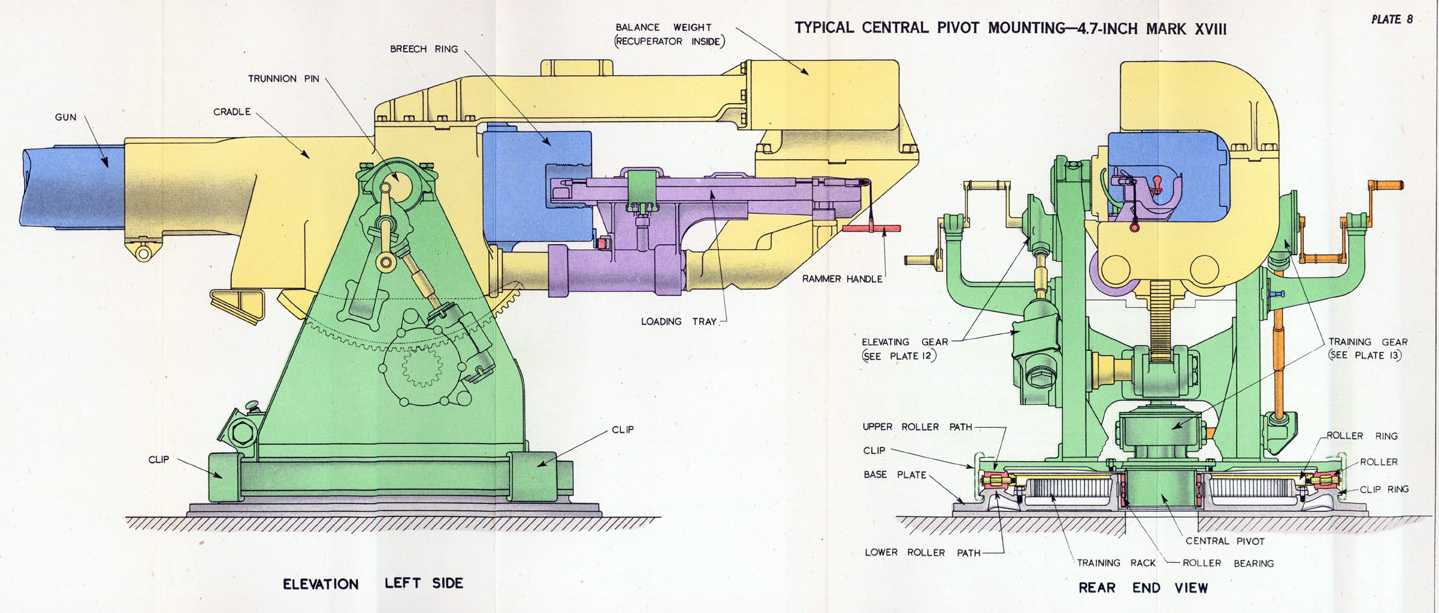

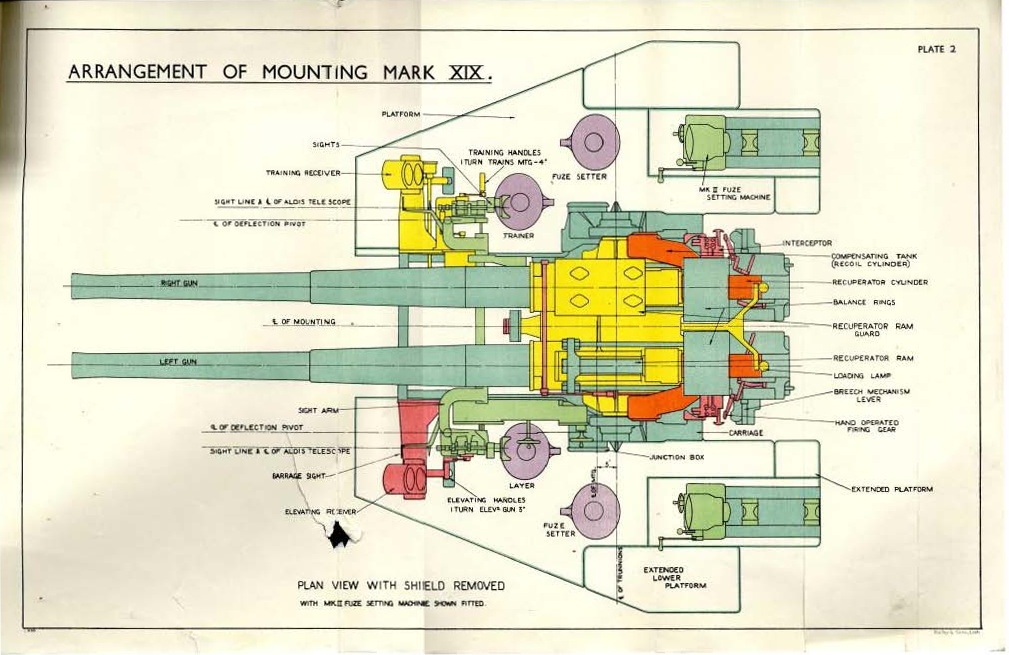

英国4.7英寸火炮(Mark CP XVIII型单装炮座)

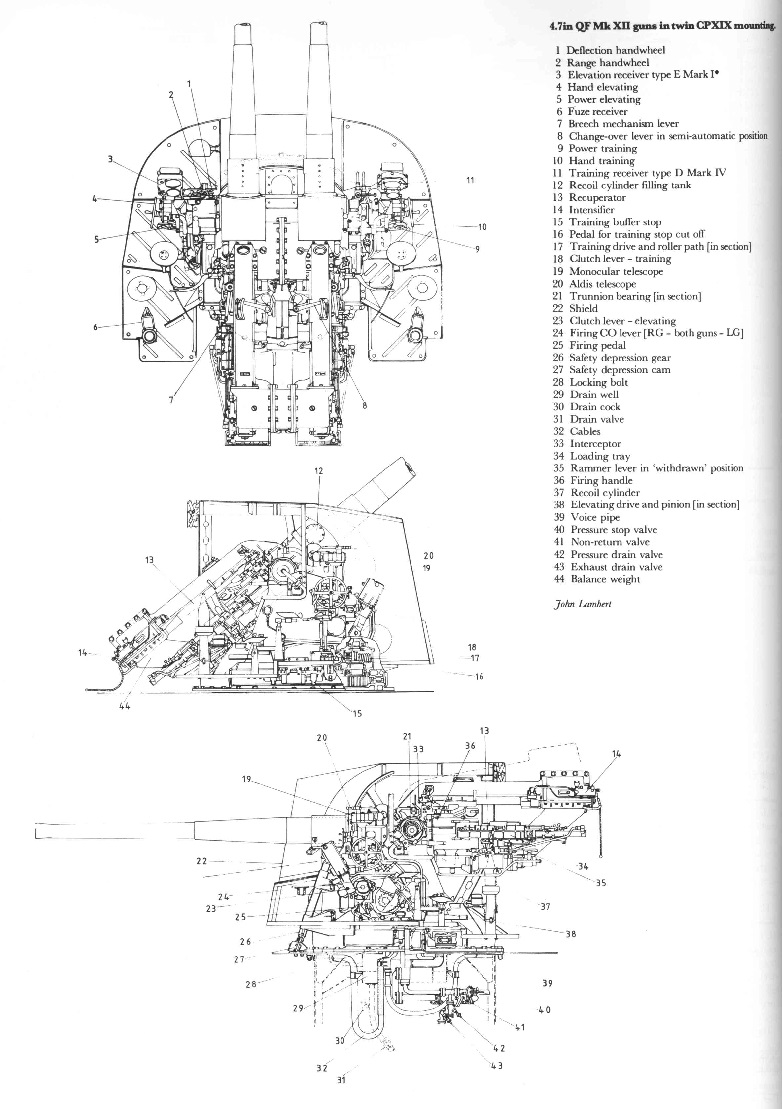

英国4.7英寸火炮(Mark CP XIX型联装炮座)

火炮的最大仰角,会受到炮耳高度的限制。从第二张图中我们可以看到,在最大仰角的状态下,炮尾已经十分贴近地板了,甚至还因此采取了削掉炮尾平衡块的下半部分,以便增加仰角的措施。采用这种炮座的情况下,如果需要以此为基础发展出高平两用炮座,那么炮耳的高度就必须继续加高,以保障大仰角射击时炮尾不至于在后座过程中砸到甲板。由于高平两用炮通常都是高初速的大威力火炮,后座距离通常较长,因此需要预留的后座空间较大,在需要大仰角射击的情况下,这又会进一步抬高炮耳的高度。然而当炮耳的高度超过一定程度后,站在甲板上的人员,便很难在平射状态下为其供弹了(因为平射状态下炮尾位置太高,需要把炮弹举得很高),因此炮耳的高度是不能无限制上升的。

因为以上的原因,间战时期的英国4.7英寸火炮,最大仰角通常在30到40度。在不对炮座结构做出大范围改动的情况下,即便在采取耳轴后移等修改措施后,最大也只能提升到55度。这便导致了大威力高平两用炮与驱逐舰无法兼容的问题。

解决的办法有两种:

1)将炮座做成下陷形式,让火炮在大仰角射击时,炮尾后座能够不受甲板的限制,如此炮耳的高度就不必设置的太高,平射状态下便也能有效进行装填了。然而这么做会扩大甲板开口,降低甲板强度。

2)让装填人员站在一个随炮座旋转、且高于甲板的平台上(相当于抬高了装填手的位置)。然而这么做导致炮座结构复杂化(美国5"/38 Mark 12型火炮便采用了这种设计)。

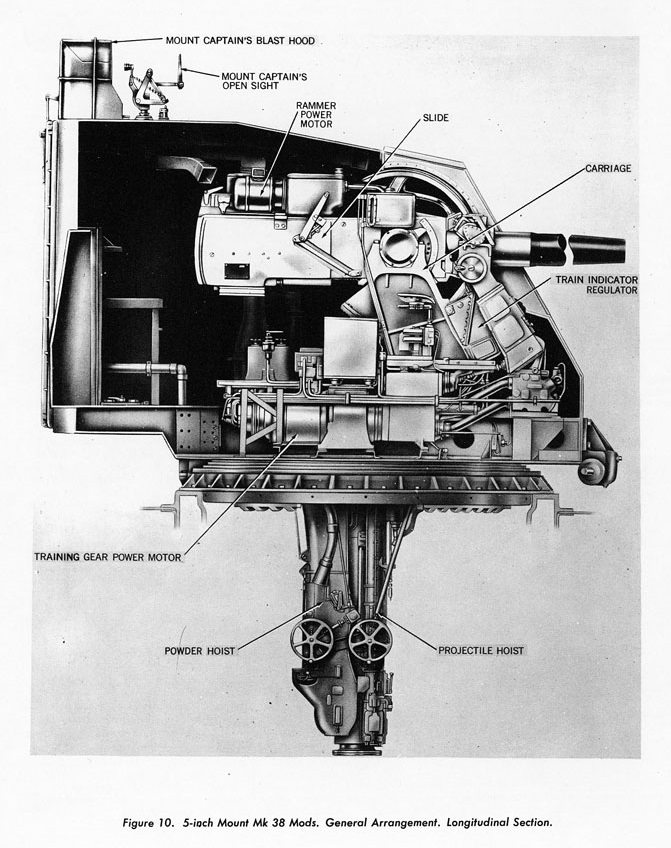

美国驱逐舰上的5"/38 Mark 12型火炮(Mark 38型联装炮座)

请注意看,炮座后方有一个高于甲板的平台,装填人员就是站在这个位置的,平射状态时站着便能装填,高射状态时则可以蹲下来装填。

此外,由于实验表明新研发的62磅重的4.7英寸炮弹,在仰角超过50度时需要依赖动力装填,因此采用高平两用炮座便意味着结构的复杂化(皇军在长10cm高射炮上采用了靠火炮后座压缩的弹簧完成弹药装填的设计,英国人或许没想到这种办法)。

由于英国人既不愿意在甲板上开个大洞,又不愿意采用较为复杂的炮座形式,因而开发驱逐舰级别的高平两用炮的事情就这么耽搁了下来。当时的军械总监(Director of Ordnance)更是表示,这些实验证明了只有4英寸才是适合于在驱逐舰上使用的高炮口径(4英寸可以人力装填,且已有甲板式的高炮炮架)。4英寸炮或许也能对驱逐舰目标造成伤害,然而在没有被击沉之前,仍有可能会发射鱼雷,因此对海射击的威力确实是不得不考虑的问题,而4英寸火炮的威力实在是弱了一些。就在这样的情况下,英国人错过了发展驱逐舰级高平两用炮的最佳时机。

英国4英寸高射炮(Mark XIX型联装炮座) - 侧面视角

英国4英寸高射炮(Mark XIX型联装炮座) - 俯瞰视角

英国4英寸高射炮(Mark XIX型联装炮座) - 侧面视角

作为高射炮来说,这种4英寸火炮还是比较成功的——尽管在性能上比不过美国5"/38 Mark 12型,然而由于其重量和造价均比较低,能够广泛装备至战时急造的小型护航舰艇上,因而实质上这种火炮才是二战时英国海军最为主要的中远程防空武器。然而为了满足高仰角要求,其炮耳位置较高,而炮弹又是采取的定装形式,弹重并不轻(高爆弹全重28.8kg,半穿甲弹全重30.3kg),因而在平射状态下状态还是有些吃力的。再加上4英寸炮弹在威力上的先天不足,这种火炮的对舰射击性能并不理想。

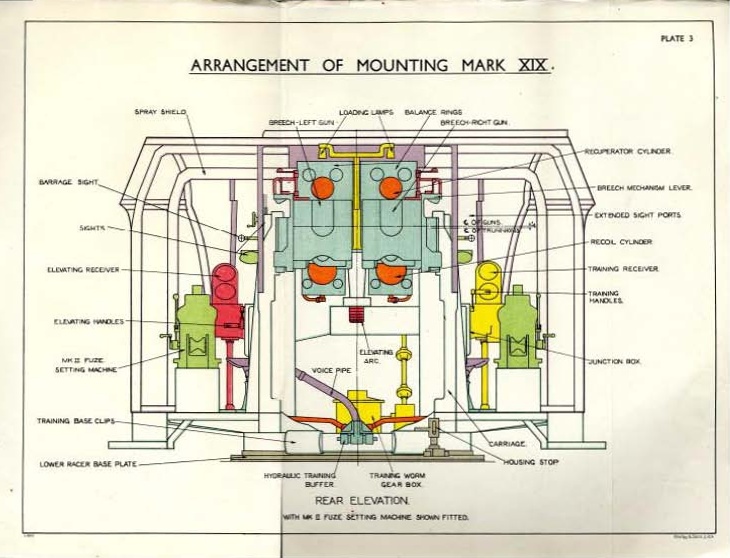

英国海军在间战时期所开发出的最为先进的驱逐舰炮座设计,是L/M级上的联装封闭式炮座。

L/M级驱逐舰上的4.7" QF Mark XI型火炮(Mark XX型联装炮座)

这种炮座的结构相比老式驱逐舰炮座已经有了很大程度的进步,自带贯通甲板的供弹系统,弹药可以藉由提升井,从弹药库直接输送至炮座。然而由于配备的是后座距离较大的大威力火炮,但炮座大小及重量上却又受到了限制,导致没有采用上面所提到的那两种解决办法,因此其俯仰角只有-10°/50°;再加上其需依靠人力操作来完成火炮俯仰的特性(旋回是液压马达驱动的),因此并不具备有效的高射能力。

事实上,英国人并不是没有高平两用炮——相反,他们已经在间战时期研制出了4.5英寸与5.25英寸这两种口径的高平两用炮,并安装到了新建造的战列舰、航空母舰、多用途巡洋舰、以及部分经过改装的老式主力舰上。其中航空母舰及老式主力舰上安装的4.5英寸高平两用炮颇为成功,然而由于其座圈直径较大,采用了半埋入式的安装方式(英国人称之为BD,Between Deck,甲板贯通式),因而最初被认为不适合驱逐舰级别的军舰。

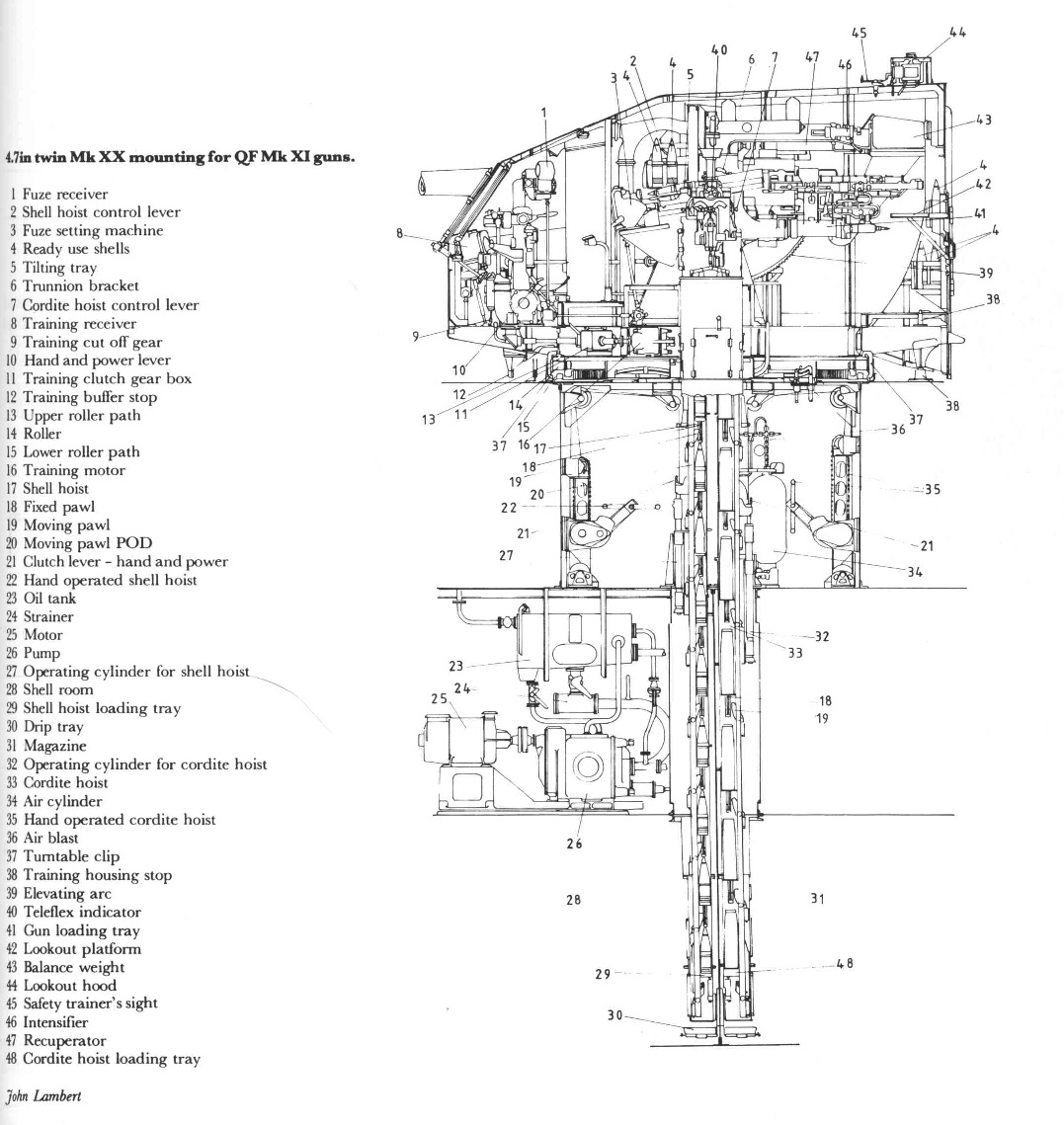

当二战打响之后,挪威战役及敦刻尔克战役中的经验教训,使英国人迅速认识到了他们先前所犯的错误。在经过了一系列的不成功的尝试之后,他们终于在4.5英寸BD炮座的基础上,开发出了可供驱逐舰使用的高平两用炮座,并装备到了战斗(Battle)级驱逐舰上。

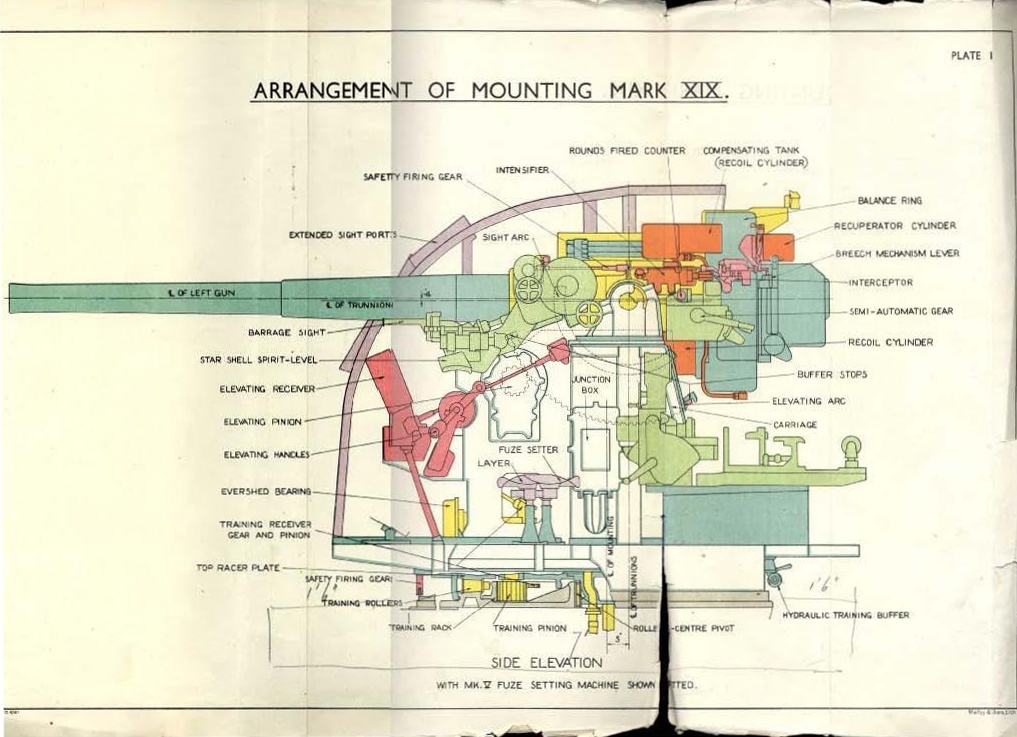

战斗级驱逐舰上的4.5" QF Mark III型火炮(RP10 Mark IV型联装炮座)

请注意,这种炮座在旋转平台以下还有很大一部分结构,因此就需要在甲板上开一个较大直径的口子,以便安放炮座。陷在甲板以下的,用于容纳炮座下半部分的区域,英语中称之为Gun Pit或者Gunwell。

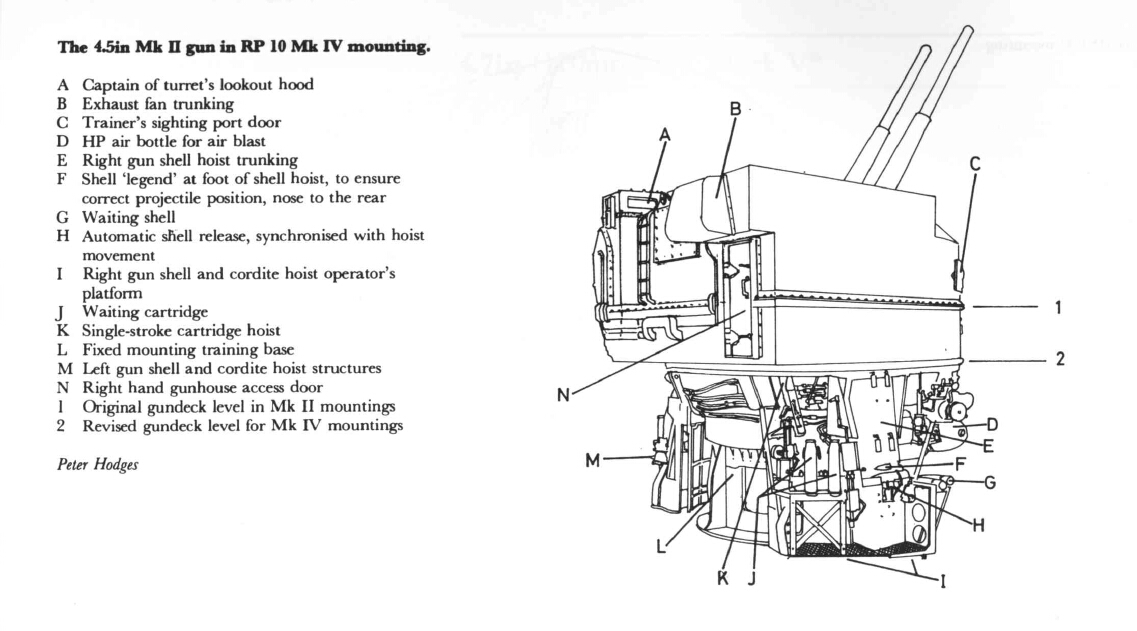

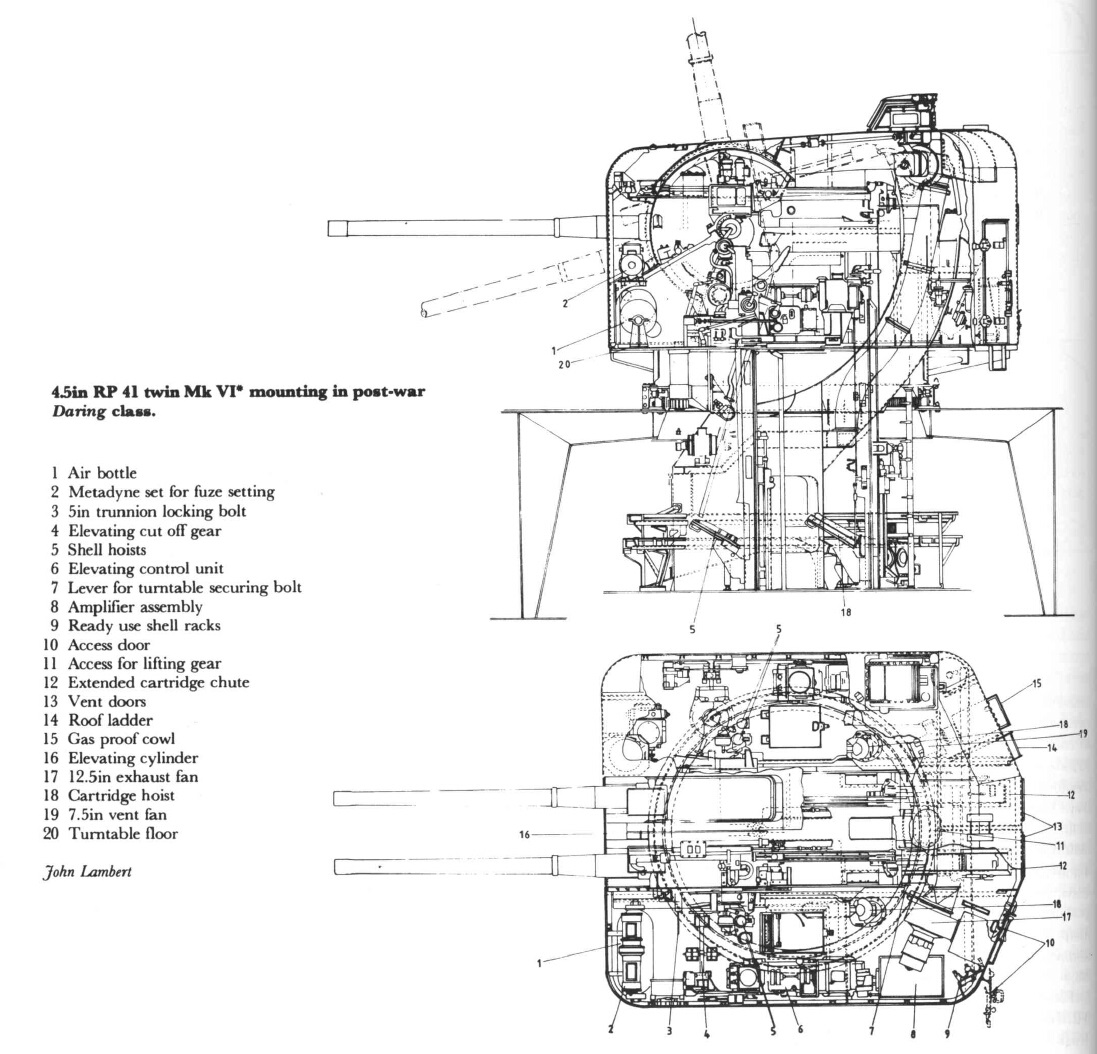

英国海军4.5英寸高平两用炮在战争时期的最终发展形态,是大胆(Daring)级的主炮。

大胆级驱逐舰上的4.5" QF Mark V型火炮(RP10 Mark VI型联装炮座)

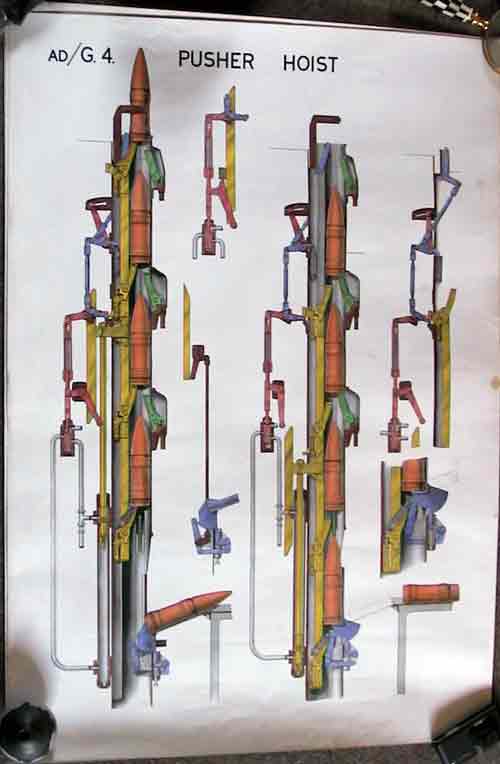

供弹方式的选择

除了炮座形式之外,另一个影响火炮系统性能的关键问题,是采用何种供弹系统与其匹配。

神教认为,火炮的供弹形式,大致上可以分为炮座-供弹分离式设计与炮座-供弹一体式设计两种大类。

分离式供弹

对于炮座与供弹系统互相分离的设计,神教称之为分离式供弹。

采用此类供弹模式的火炮,炮座附近通常会有一个备用炮弹箱(Ready Locker),装填手可以从中取出备用的炮弹,来进行装填作业。

英国驱逐舰上的4.7英寸火炮(Mark CP XXII型单装炮座)

照片右侧有一名装填手,正从备用炮弹箱中取出炮弹,而另一人则正在将炮弹搬运至炮座的路上。

如果备用炮弹箱中的炮弹打光了,又该怎么办呢?那就需要将弹药库中储存的炮弹传递到装填手手中了。办法通常有两种,第一种办法机械化程度比较高,是从附近的弹药提升井(Ammunition Hoist)中取弹,第二种办法则是纯手工作业,靠人链中继的办法直接从弹药库搬运。

弹药提升井的结构示意图

弹药提升井一般都是专门针对某一种口径的炮弹专门设计的,通常只能传递这种口径的炮弹,而不能传递其他口径的炮弹。最为常见的弹药提升井是Dredger Hoist。

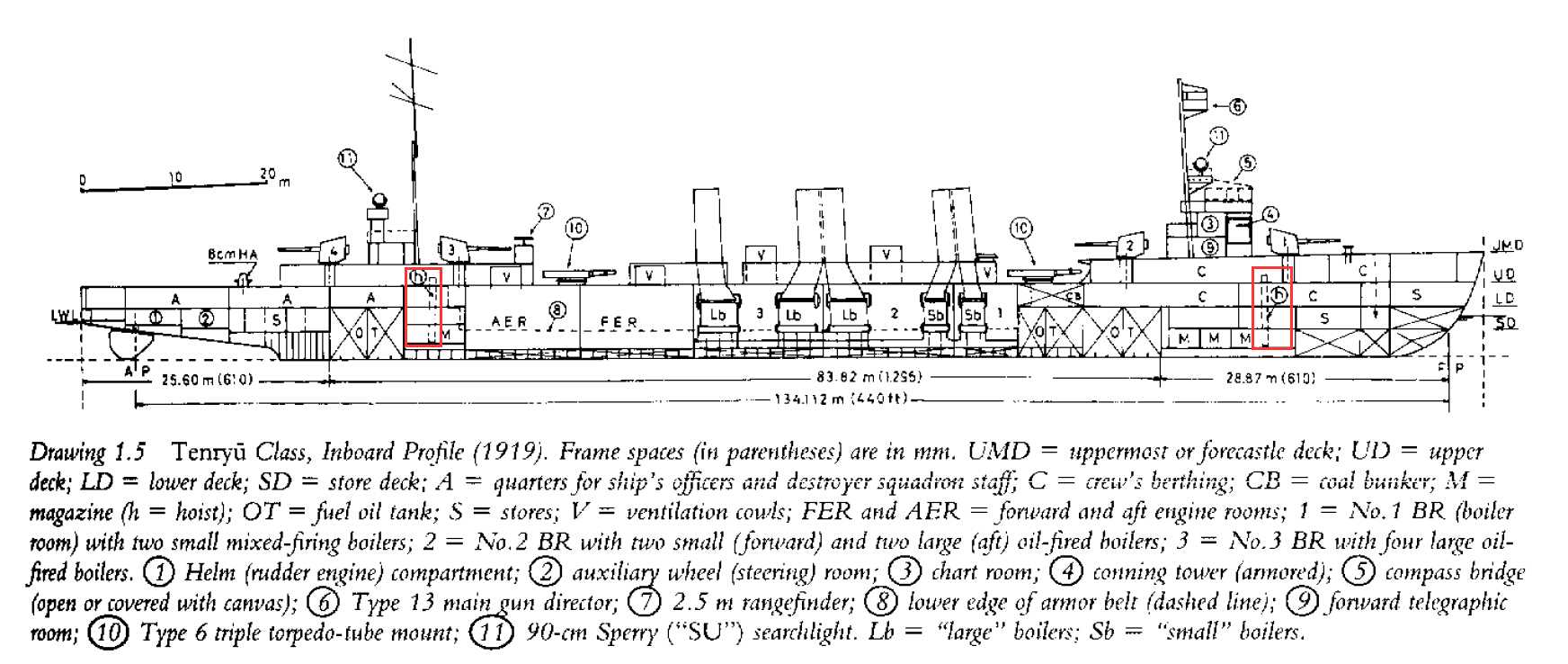

下面以两艘一战设计水准的轻巡洋舰为例,讲解甲板式炮座的供弹流程。

天龙级轻巡洋舰的供弹系统

红框部分即为弹药提升井,负责将炮弹从弹药库提升至露天甲板层,随后装填手人力搬运弹药进行装填。1号和3号炮塔距离提升井较近,尚比较省力,而2号和4号炮塔距离提升井较远,搬运起来就比较费力了。

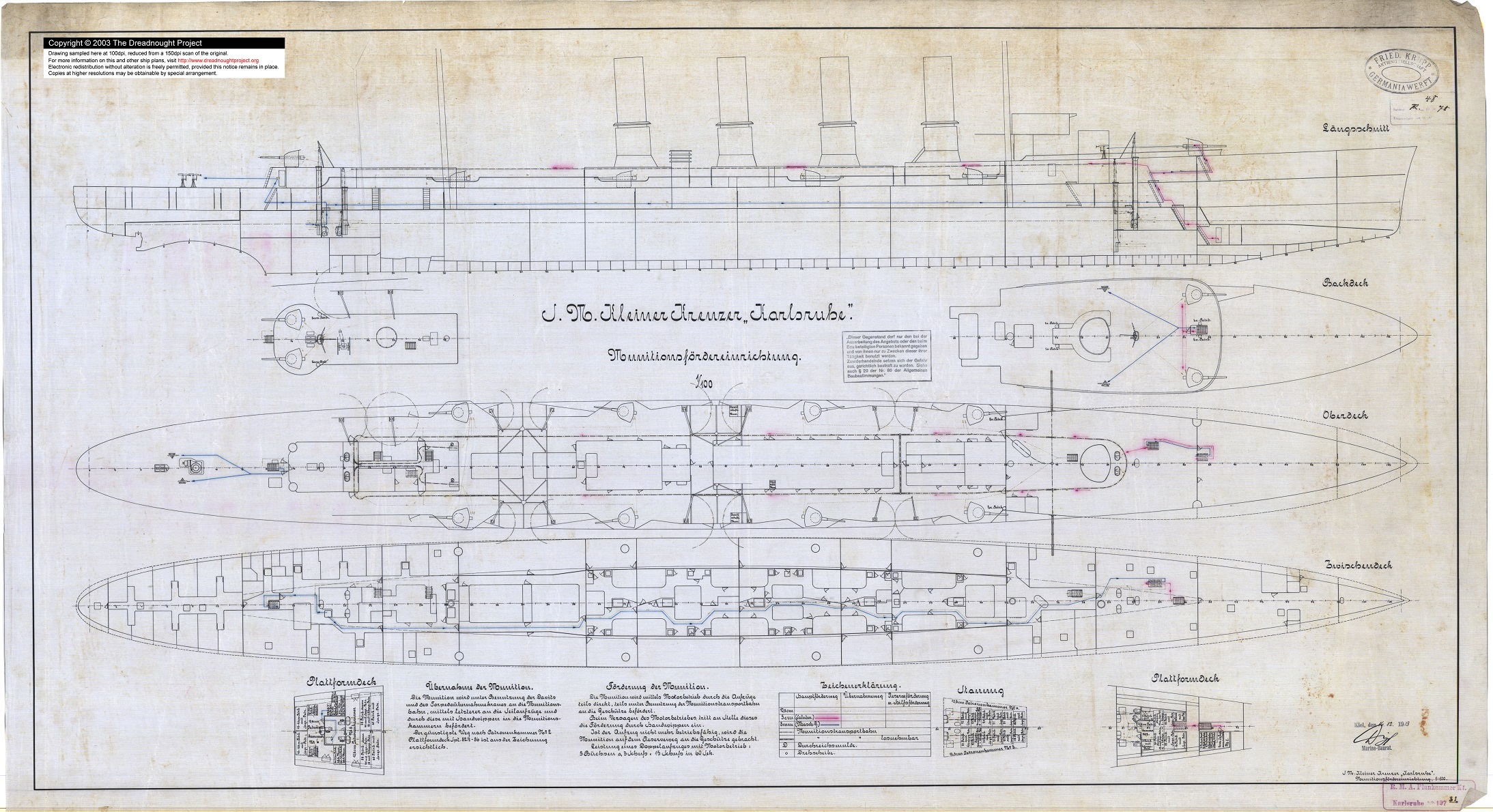

卡尔斯鲁厄级轻巡洋舰的供弹系统

请点击放大看,有三种不同颜色的弹药供应路线,褐色为105mm炮弹的供应路线,红色为50mm炮弹的供应路线,蓝色为机枪弹的供应路线。由于弹药提升井位于首尾两端,因而给舰体中部的8门105mm火炮供应弹药时,就得靠人力中继的办法,将弹药从首尾两处的弹药提升处搬运到炮座附近了。至于50mm炮弹和机枪弹这种重量较小的弹药,就纯粹是靠人力中继来搬运了,而没有专门的弹药提升井。

这种看起来颇为落后的供弹方式,实际上却是运用范围最广的设计,许多条约及二战时期的巡洋舰,其大口径高炮的弹药供应也依然是采取这种半靠弹药提升井,半靠人力中继的办法实现的。至于驱逐舰,有些甚至连弹药提升井都没有,纯粹就靠人力搬运。

一体式供弹

对于炮座本身自带供弹设备的设计,神教称之为一体式供弹。一体式供弹又可细分为中继式供弹与直通式供弹两种。

中继式供弹

对于弹药从弹药库输送至炮座的过程中,需要进行一次中继的设计,神教称之为中继式供弹。

在中小口径火炮上,这个中继的过程通常都是由人力搬运来实现的,其炮座下方的甲板上通常会设有弹药中继室和备用炮弹库。由于炮座本身并不带有直接连通至弹药库的提升装置,因而当备用炮弹打光之后,仍需要从弹药库提取弹药。在部分设计中,从弹药库到弹药中继室这一段是需要人力搬运弹药的;而在另一些设计中,则设有从弹药库连通至中继室的弹药提升井。

此外,在弹药中继室内发生的换装过程,也可分为人力换装与机械换装两种。在一些采用此类供弹设计的大口径火炮炮座上,换装的过程就是依靠机械设备完成的。

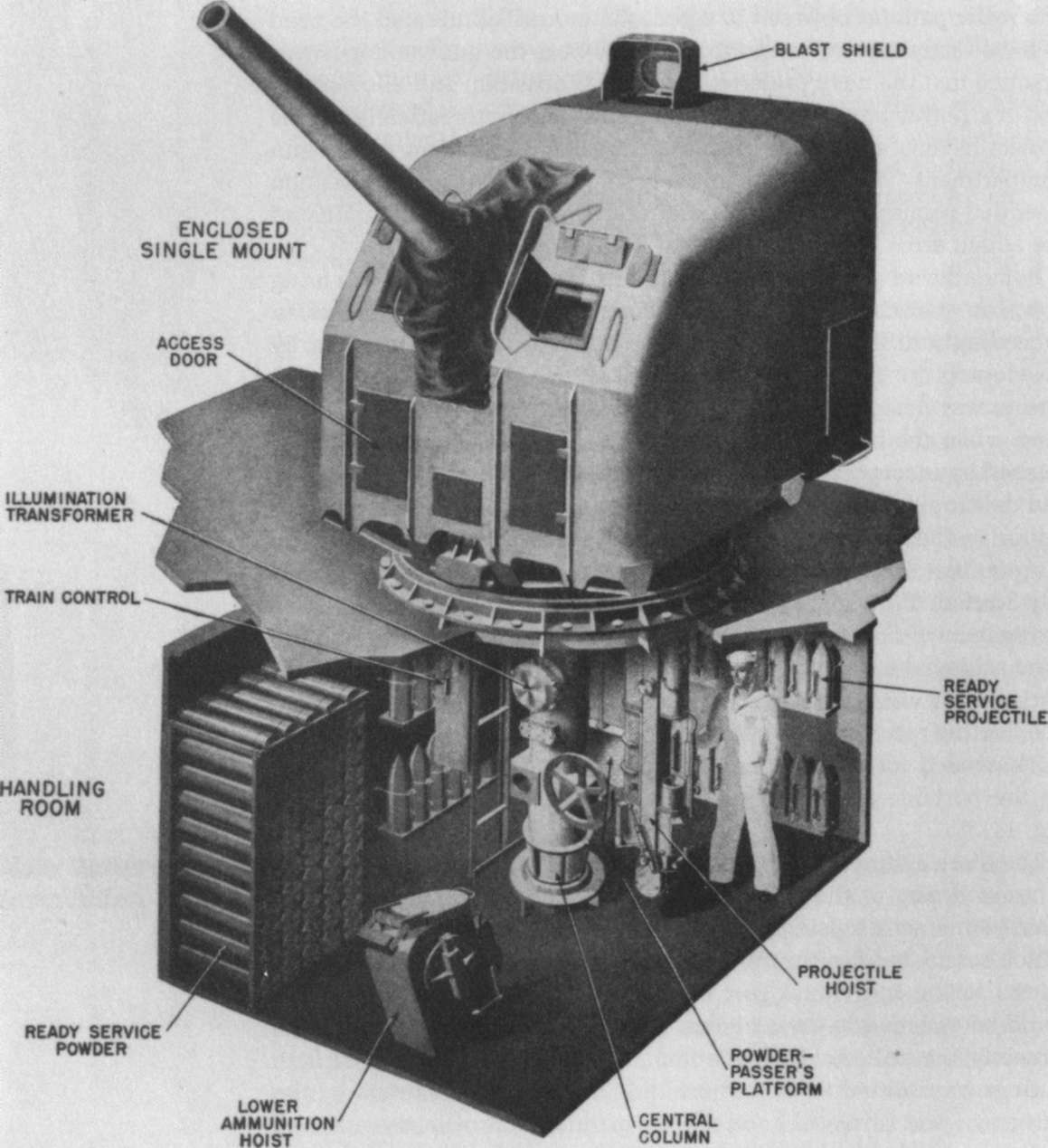

美国5"/38 Mark 12型火炮(Mark 30型单装炮座)

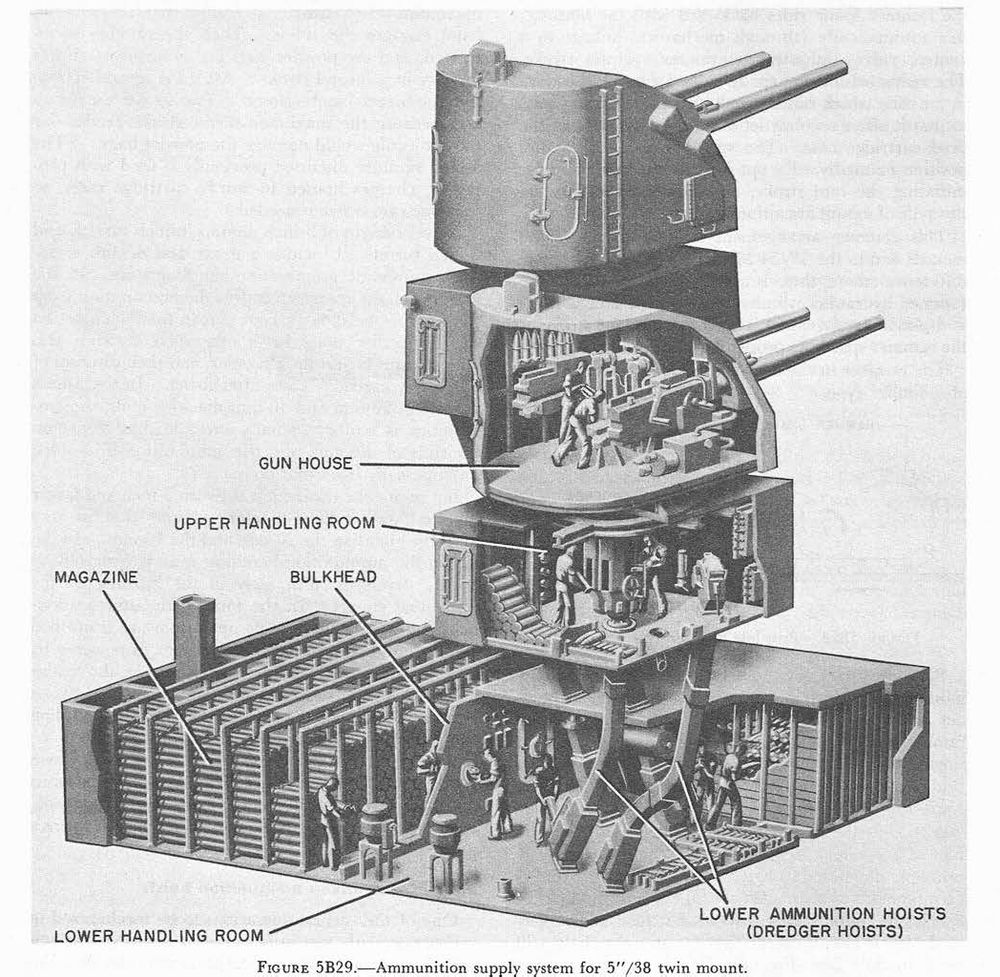

炮座下方的舱室即为换装室(Handling Room),其中设有备用炮弹(Ready Service Projectile)、备用发射药(Ready Service Powder)、连通至弹药库的弹药提升井(Lower Ammunition Hoist)等设备。

采用这种中继式供弹设计的最大好处,是换装室以下的供弹系统不必随炮座旋转,因此结构上会简单不少。

请注意,并非所有的美国5/38高平两用炮炮都采用这种带有换装室的炮座设计,也有部分型号是采用分离式供弹的设计。

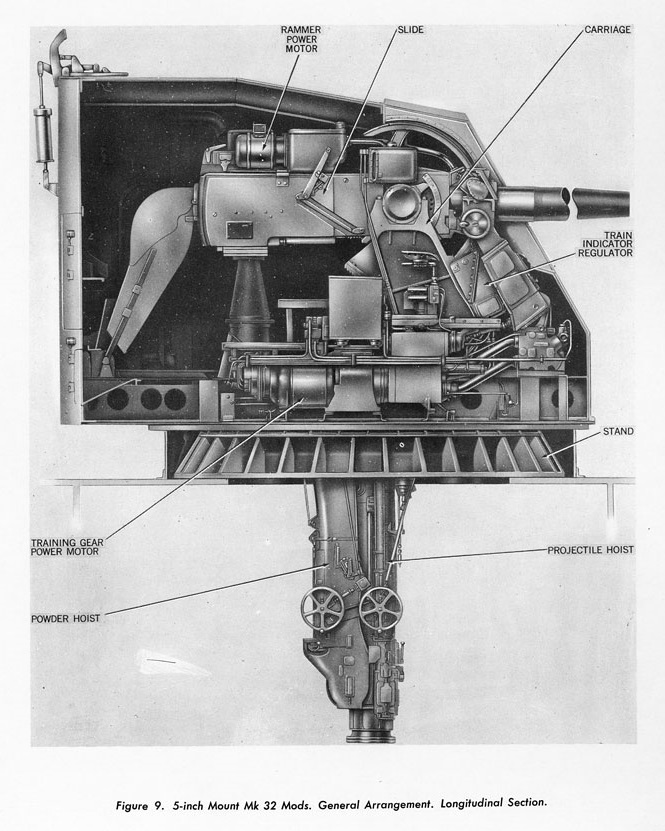

美国巡洋舰上的5"/38 Mark 12型火炮(Mark 32型联装炮座)

美国巡洋舰的高平两用炮供弹路径

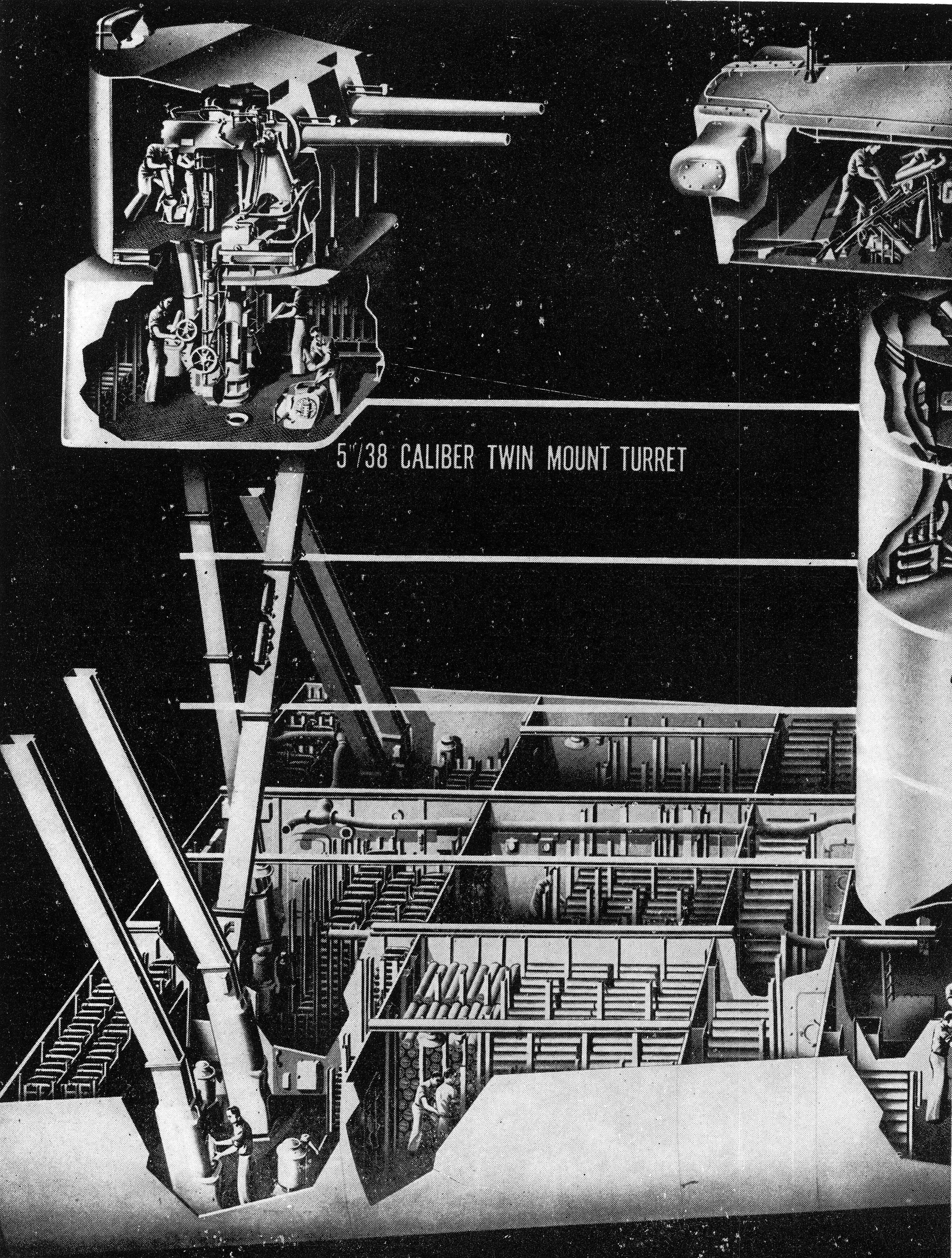

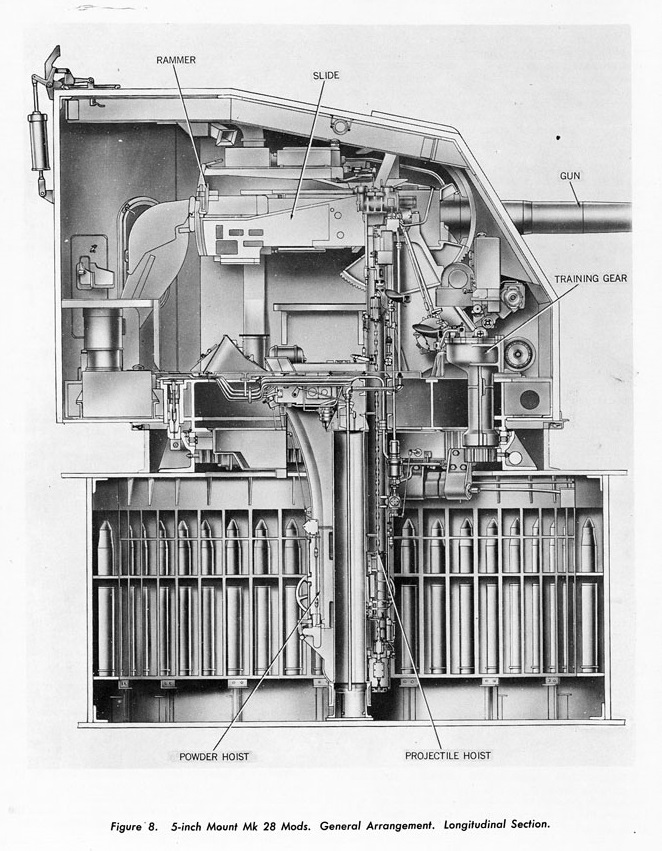

美国战列舰上的5"/38 Mark 12型火炮(Mark 28型联装炮座)

美国战列舰的高平两用炮供弹路径

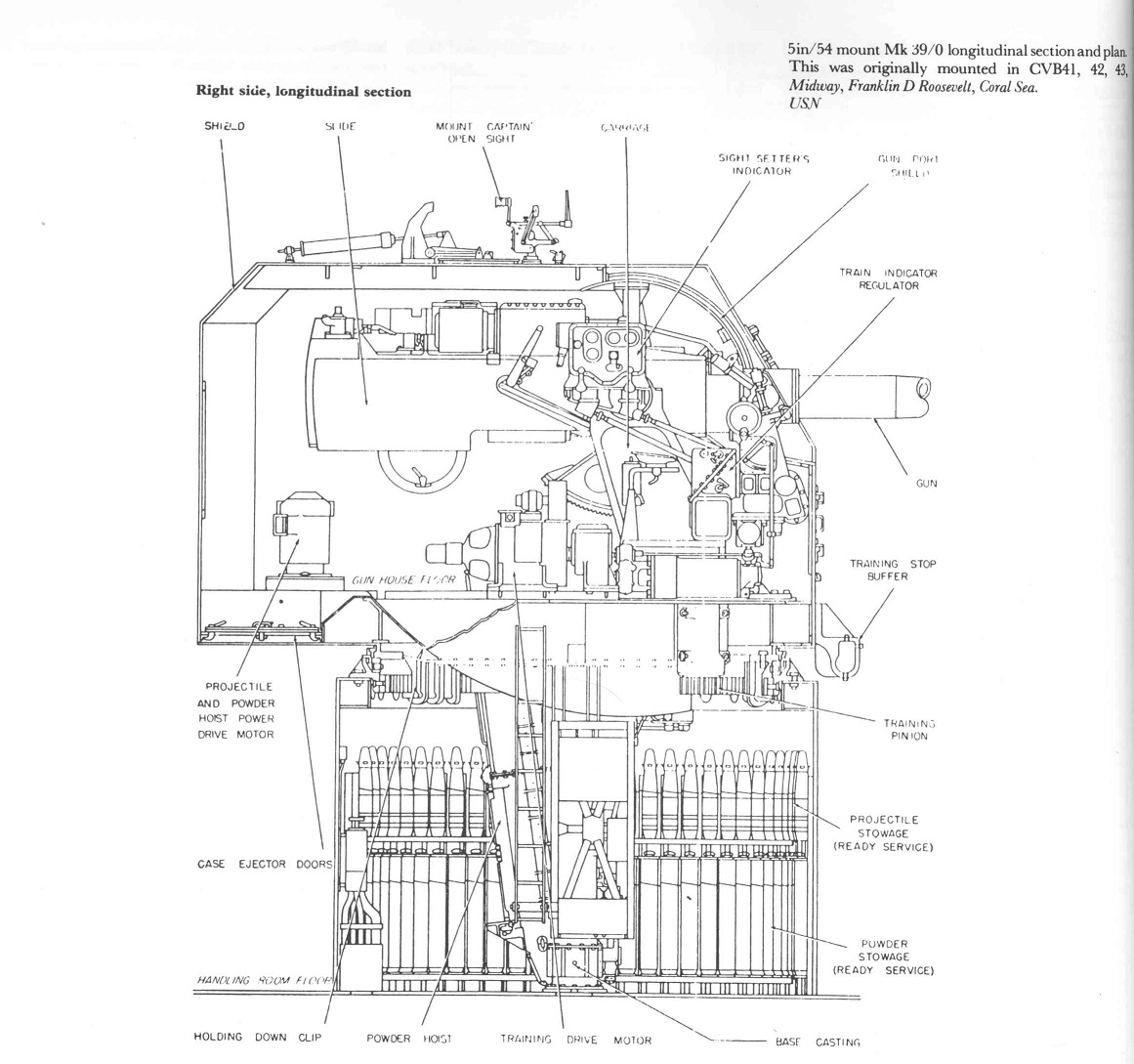

中途岛级航空母舰上的5"/54 Mark 16型火炮(Mark 39型单装炮座)

直通式供弹

对于供弹系统直接连通至弹药库的炮座设计,神教称之为直通式供弹。

采用这种设计的炮座,其供弹系统连接了供需两端(弹药库和炮座),需要随炮座部分旋转,因此具备最高的自动化程度,代价则是结构最复杂、重量最大、造价最高。

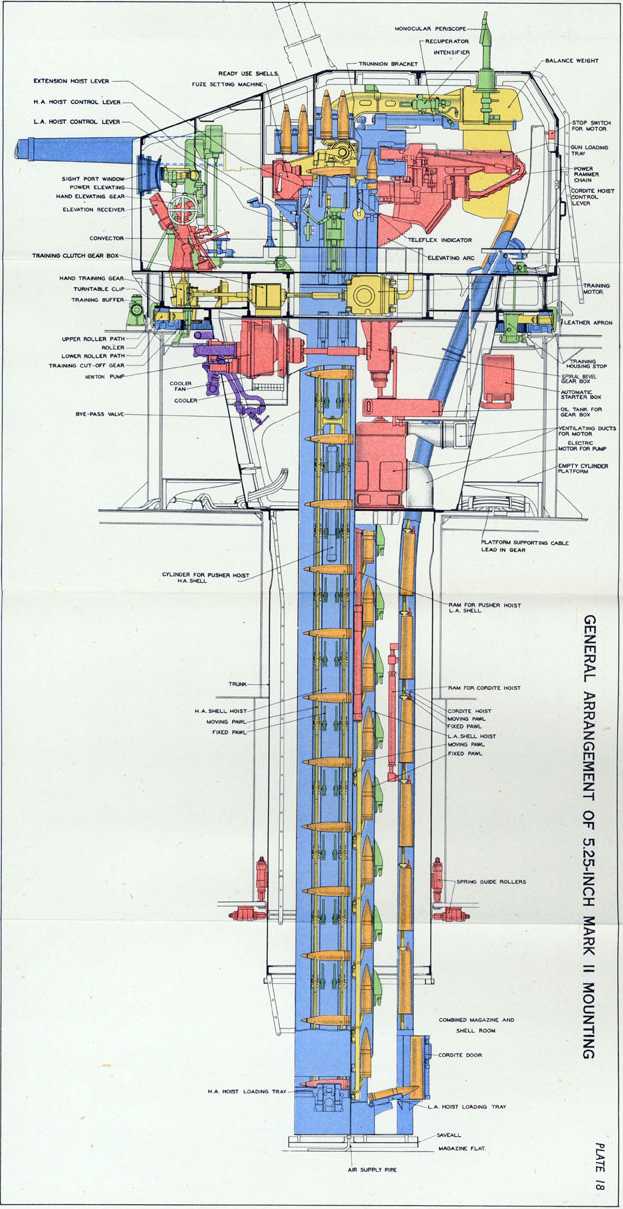

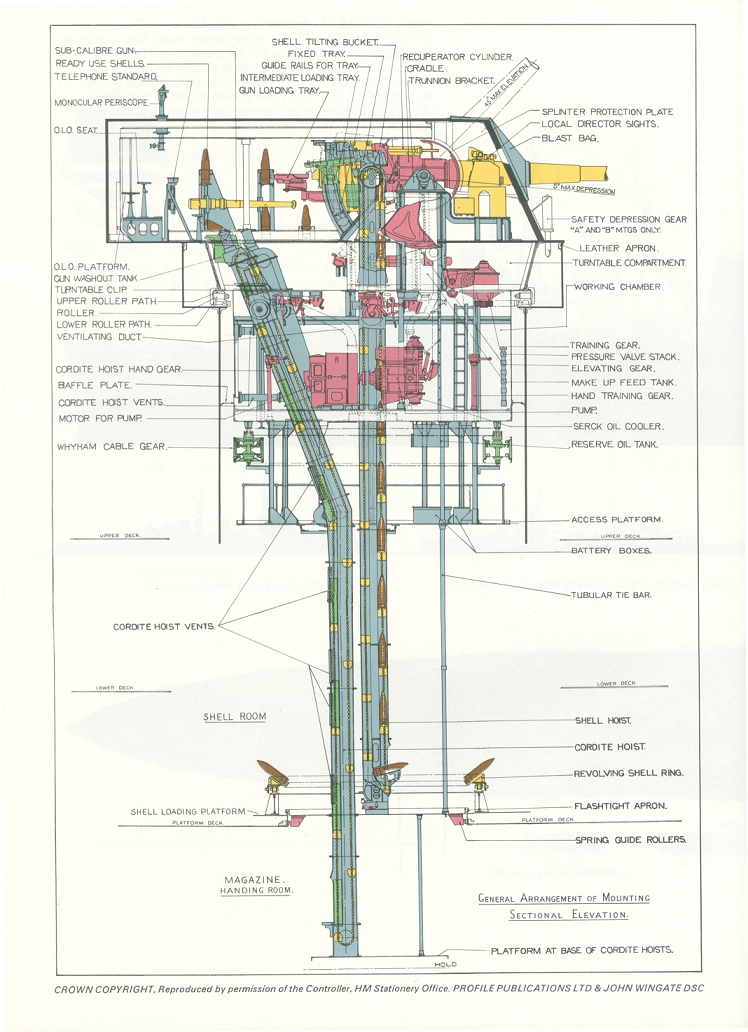

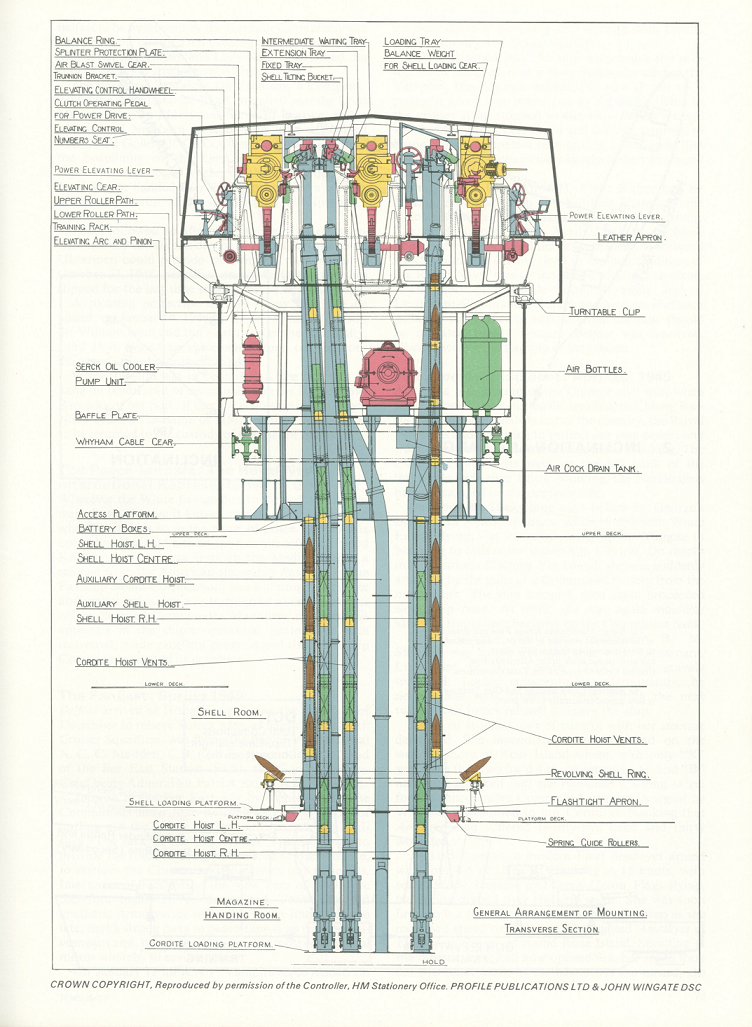

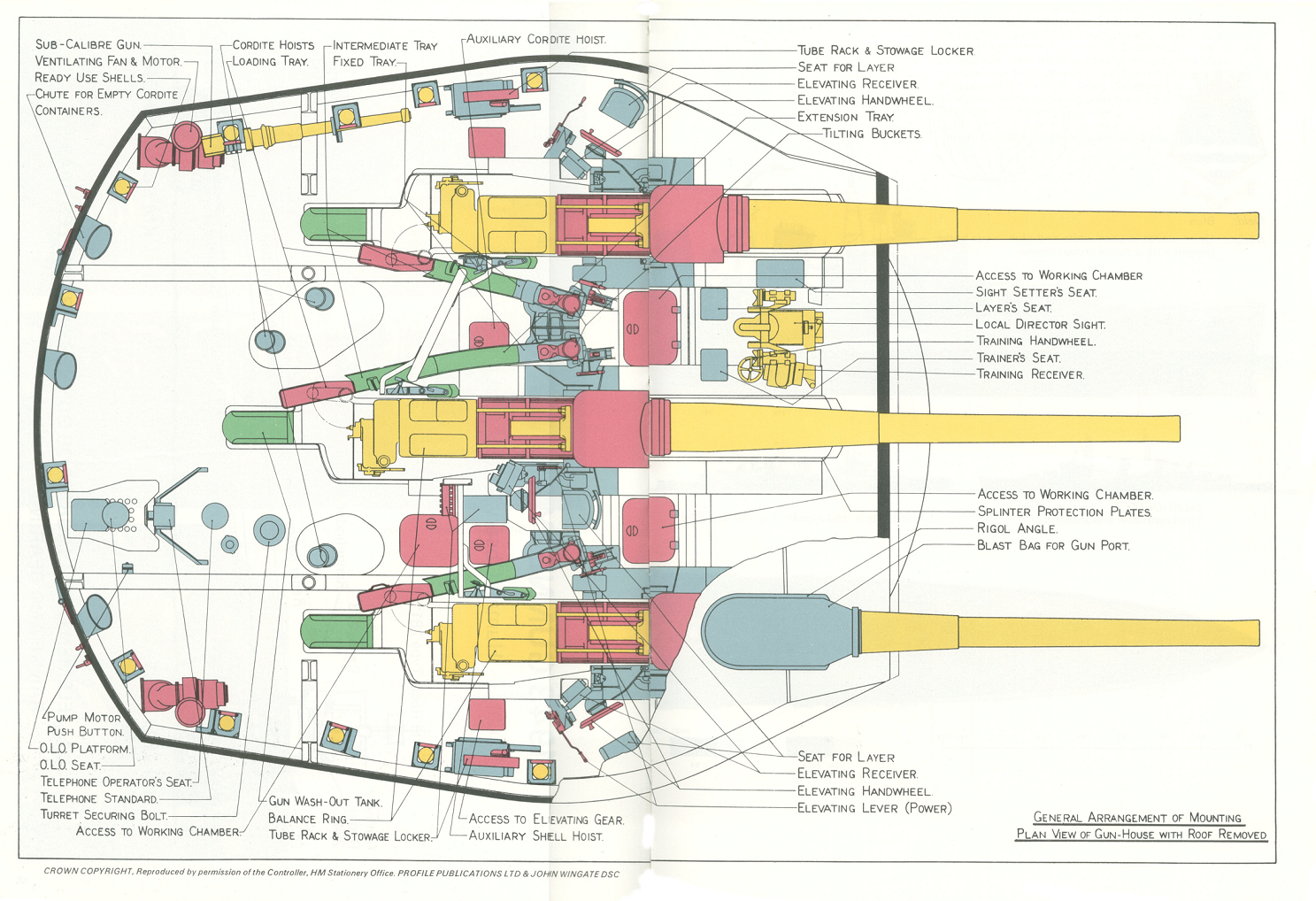

狄多级巡洋舰上的5.25" QF Mark I型火炮(Mark II型联装炮座)

请注意,英国5.25寸火炮高平两用炮的炮座有2种型号,Mark I及其改进型号RP10 Mark I*是供战列舰用作副炮的,采用的是炮座下方带有换装室的结构;而Mark II及其改进型号RP10 Mark II则是供巡洋舰用作主炮的,采用的是直通弹药库的供弹系统。

爱丁堡级巡洋舰上的6" BL Mark XXIII型火炮(Mark XXIII型三联装炮座) - 侧面视角

爱丁堡级巡洋舰上的6" BL Mark XXIII型火炮(Mark XXIII型三联装炮座) - 正面视角

爱丁堡级巡洋舰上的6" BL Mark XXIII型火炮(Mark XXIII型三联装炮座) - 俯瞰视角

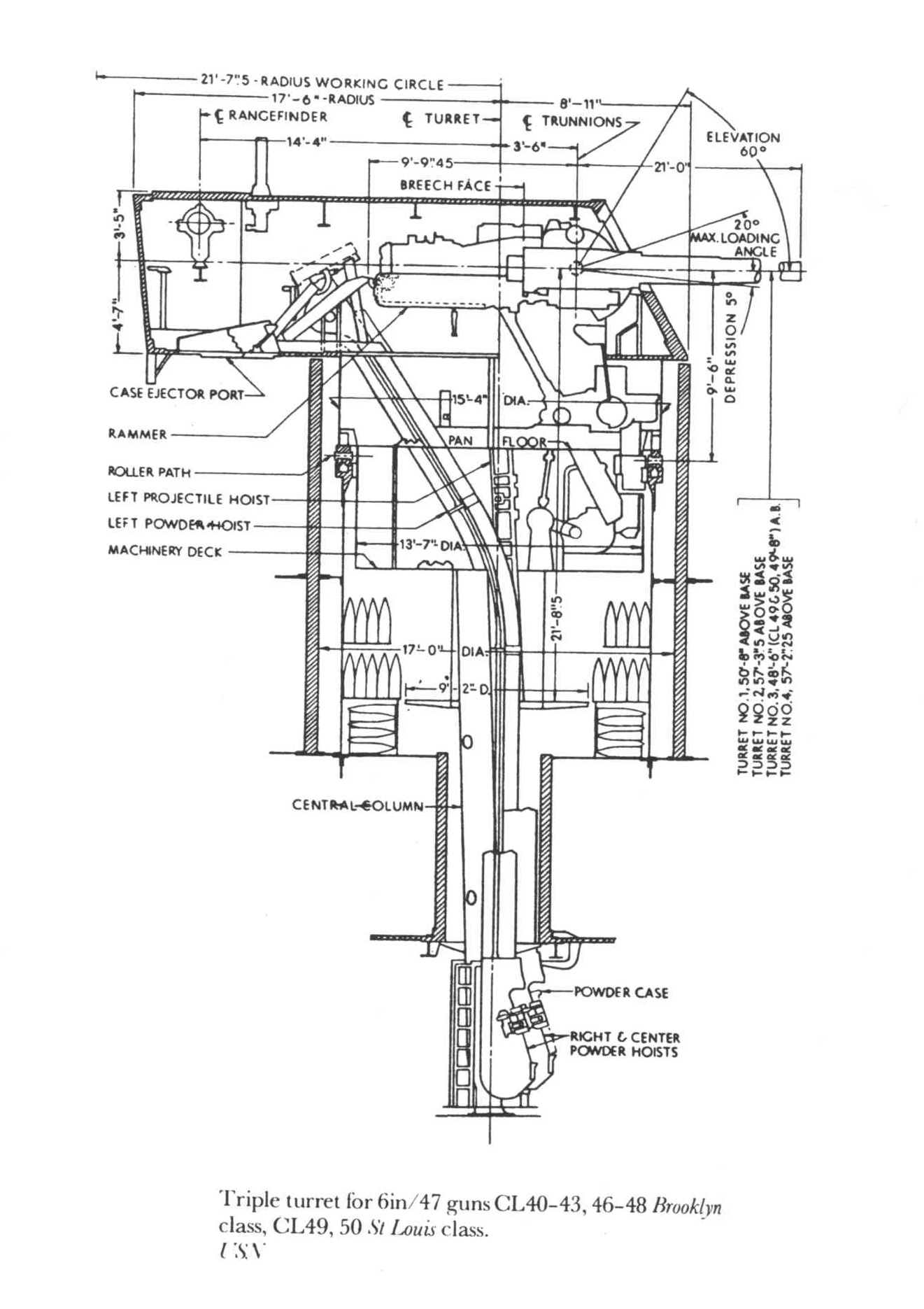

布鲁克林级巡洋舰上的6"/47 Mark 16型火炮(三联装炮座)

英美两国中口径火炮性能对比

| 火炮型号 | 弹重 | 初速 | 每分钟射速 | 对海性能 | 对空性能 | | 美国5"/38 Mark 12 | 25kg | 792m/s | 15-22 | 中等 | 很好 | | 美国5"/54 Mark 16 | 31.5kg | 808m/s | 15-18 | 较好 | 很好 | | 美国6"/47 Mark 16 | 59kg | 762m/s | 8-10 | 很好 | 不具备 | | 英国4" Mark XVI | 15.9kg | 811m/s | 15-20 | 较差 | 较好 | | 英国4.5" Mark I | 25kg | 746m/s | 12-20 | 中等 | 较好 | | 英国4.7" Mark IX | 22.7kg | 808m/s | 7-12 | 中等 | 较差 | | 英国4.7" Mark XI | 28.1kg | 774m/s | 6-10 | 中等 | 较差 | | 英国5.25" Mark I | 36.3kg | 792m/s | 7-8 | 较好 | 中等 | | 英国6" Mark XXIII | 50.8kg | 841m/s | 6-8 | 很好 | 不具备 |

整套火炮与火控体系

火控相关话题不是我所擅长的范围,此处只做简单介绍。

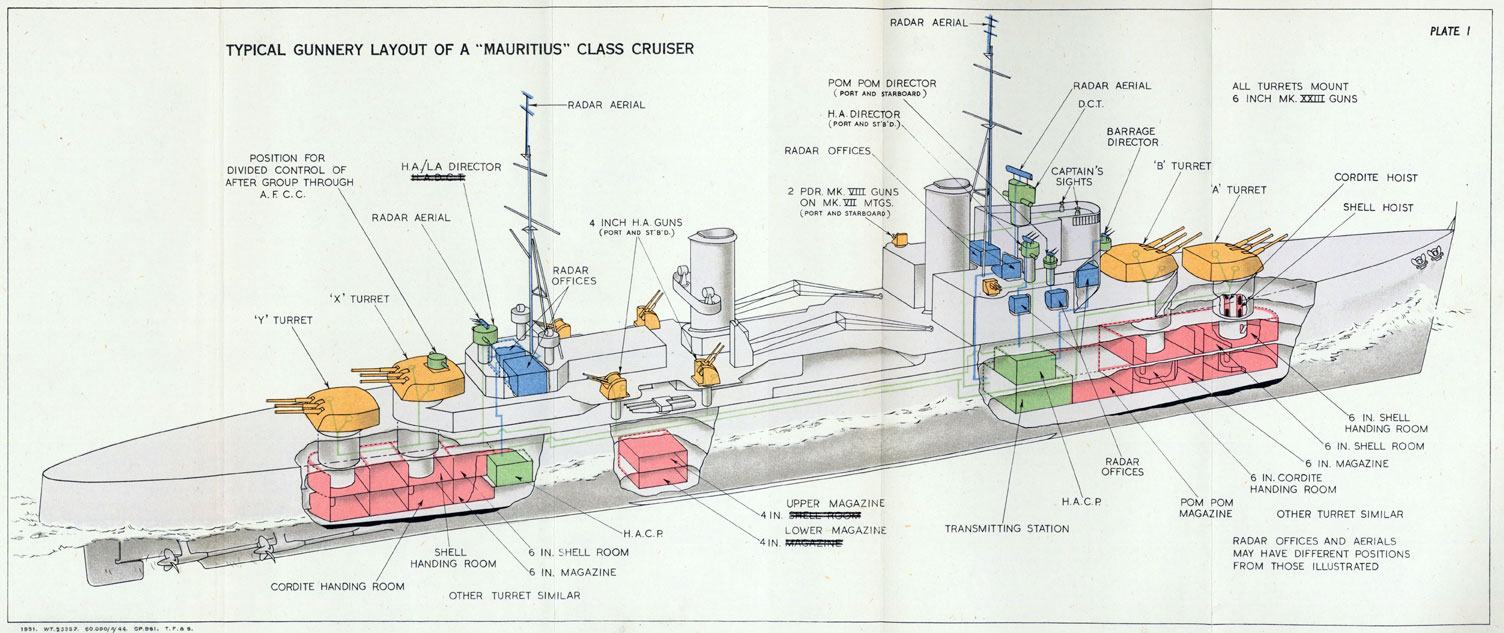

英国驱逐舰的火炮与火控体系

蓝色:雷达相关(雷达天线与雷达操作室),绿色:火控相关(指挥仪与计算机),黄色:火炮,红色:弹药供应相关(弹药库与弹药提升井)

狄多级巡洋舰的火炮与火控体系

蓝色:雷达相关(雷达天线与雷达操作室),绿色:火控相关(指挥仪与计算机),黄色:火炮,红色:弹药供应相关(弹药库与弹药提升井)

斐济级巡洋舰的火炮与火控体系

蓝色:雷达相关(雷达天线与雷达操作室),绿色:火控相关(指挥仪与计算机),黄色:火炮,红色:弹药供应相关(弹药库与弹药提升井)

附录2:反潜设备的发展

除了高平两用炮之外,反潜设备也是驱逐舰装备上的一个重要环节。从第一次世界大战时期的深水炸弹,到第二次世界大战时期的声呐引导的投射型反潜弹药,再到至今仍被广泛运用的高科技装备——自寻的反潜鱼雷,反潜战相关的几乎所有重大技术突破,都是由两次世界大战中承受着较大反潜压力的英美两国发明的。

在第一次世界大战开始之前,几乎没有什么人考虑过该如何对抗潜艇这个问题,于是当战争爆发,潜艇的威力开始显现后,出现了许多不成熟的尝试——例如用滑膛炮发射的超口径炸弹、用大口径短身管火炮发射的反潜炮弹、甚至是人力投掷的炸弹,然而这些设想都不甚成功。而深水炸弹,则是第一种被广泛证明为有效的反潜武器。

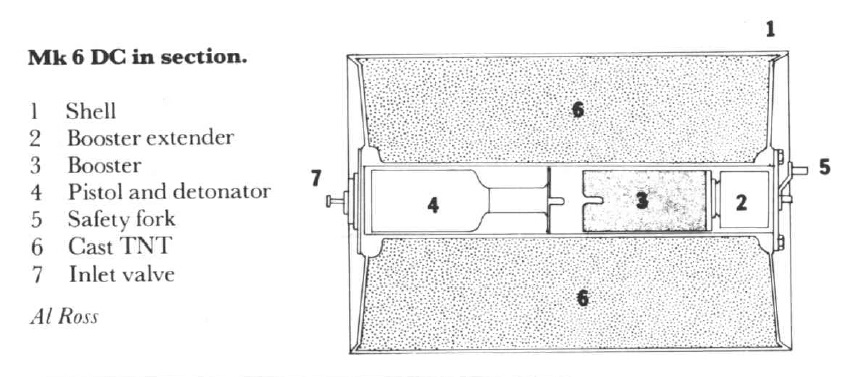

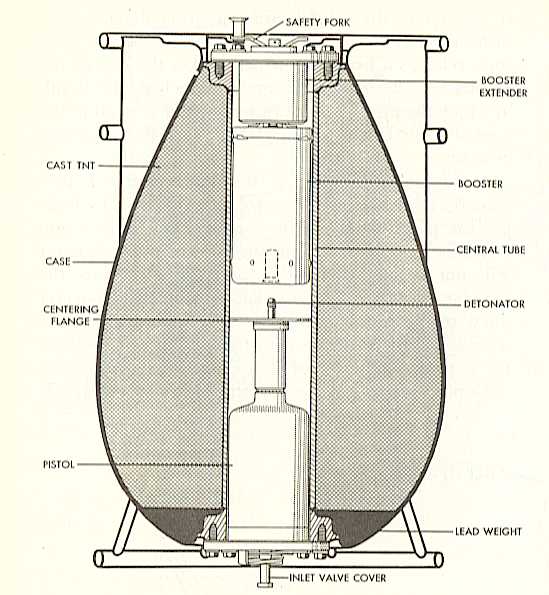

深水炸弹及其投放装置

从其诞生之日起,直到第二次世界大战中期,深水炸弹一直都是最为有效的反潜手段。这种武器的原理甚为简单——反潜军舰从已知的潜艇位置上方驶过,投下深水炸弹,而炸弹则在一定的深度上爆炸,对潜艇的耐压壳造成破坏,或逼迫其浮上水面。

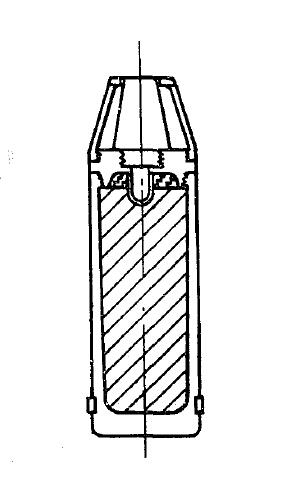

深水炸弹的基本结构

世界上最早的深水炸弹,是英国人于1916年时发明的。

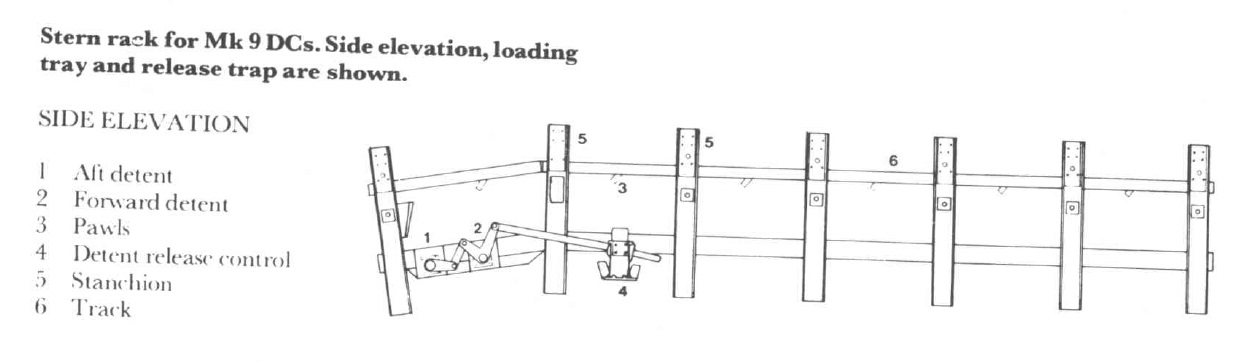

深水炸弹导轨的基本结构

然而英国人并未发明快速投放这种武器的办法,只能一枚一枚地沿着甲板向水中投放。而后来成为标准反潜装备的深水炸弹导轨,则是美国人于1918年时发明的。

一战时期的深水炸弹与投放导轨

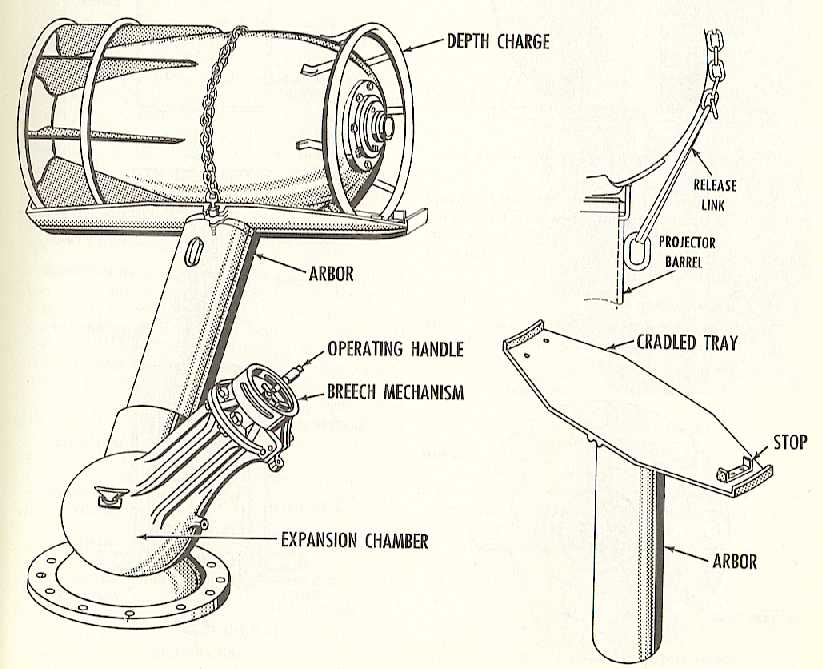

Thornycroft式深水炸弹投掷器

最初的深水炸弹,都是沿军舰行驶方向投放的,因而只能形成一片矩形的杀伤范围,其覆盖宽度相对较小,如果目标潜艇做出机动的话,很容易被其躲过。在这种情况下,英国Thornycroft(桑尼克罗夫特)公司于1917年开发出了一种能向船体侧面投掷深水炸弹的装备——Thornycroft(桑尼克罗夫特)式深水炸弹投掷器。

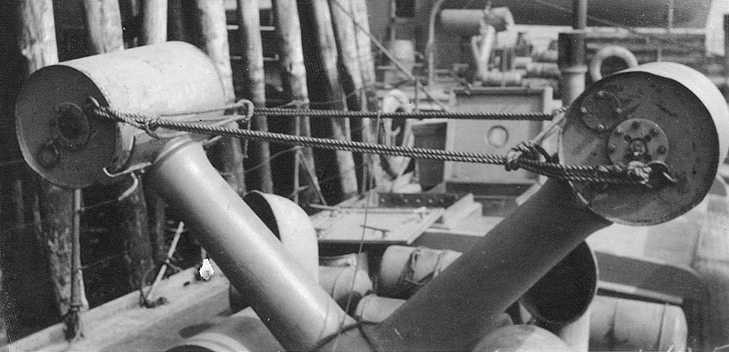

Y炮

英国人在生产Thornycroft式深水炸弹投掷器时遇到了一些困难,因此英国人向美国人进行了求助,美国人在经过一番研究之后则认为英国人的这种设计过于复杂,不适合大批量生产。由于美国人当时正在研制无后坐力炮,因此有人提议将这种原理运用到投掷深水炸弹上,于是在1918年时,著名的Y炮诞生了。

这种投掷器采用了无后坐力炮的原理,可同时向左右两方各投掷1枚深水炸弹,因其外形酷似字母Y,遂得名Y炮。

Y炮投掷深水炸弹的瞬间

一战末期及间战时期的标准反潜战术

一战末期及间战时期的标准反潜装备,便是深水炸弹投放导轨与深水炸弹投掷器的组合了。

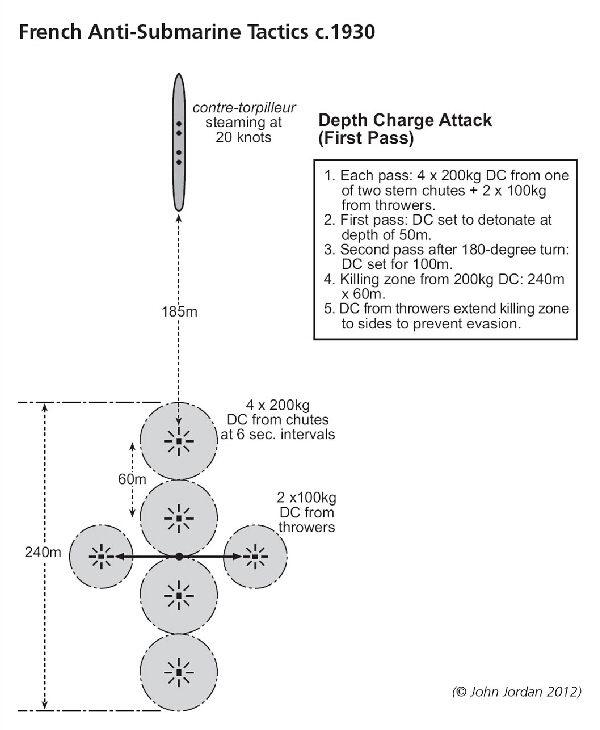

上图为1930年代的法国海军标准反潜战术,每轮攻击中由导轨投掷4枚、投掷器投掷2枚,按照一定间距投放,形成一个覆盖面。

K炮

尽管Y炮的结构要比Thornycroft式深水炸弹投掷器简单不少,然而受其设计所限,Y炮只能安装在舰体中轴,在空间利用上并不理想,因此并未完全取代后者。

至1941年时,美国人又开发出了一种能够布置在舰体侧面的投掷器,因其外形酷似字母K,遂得名K炮。

Mark 9型深水炸弹

与此同时,美国人还开发出了一种采用水滴状外形、并带有安定尾翼的深水炸弹(Mark 9型),其下沉速度更快,水中运动轨迹更为稳定,能够更好地对抗潜艇。

炮射反潜弹药

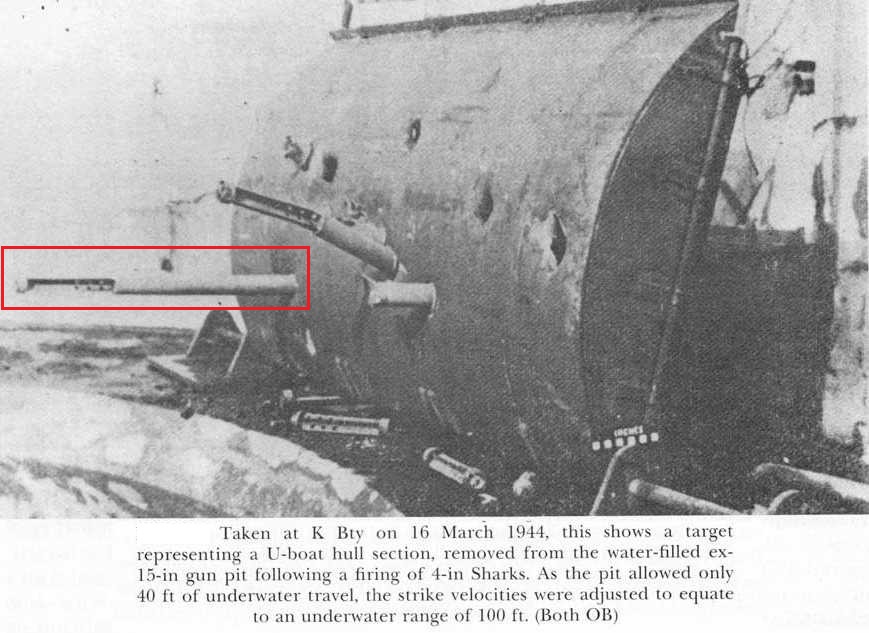

除了深水炸弹之外,另一种较早诞生的反潜武器是炮射反潜炮弹。早在第一次世界大战时,英国人就尝试过使用中大口径的榴弹炮发射炮弹来反潜。

英国4英寸反潜炮弹(红框内)

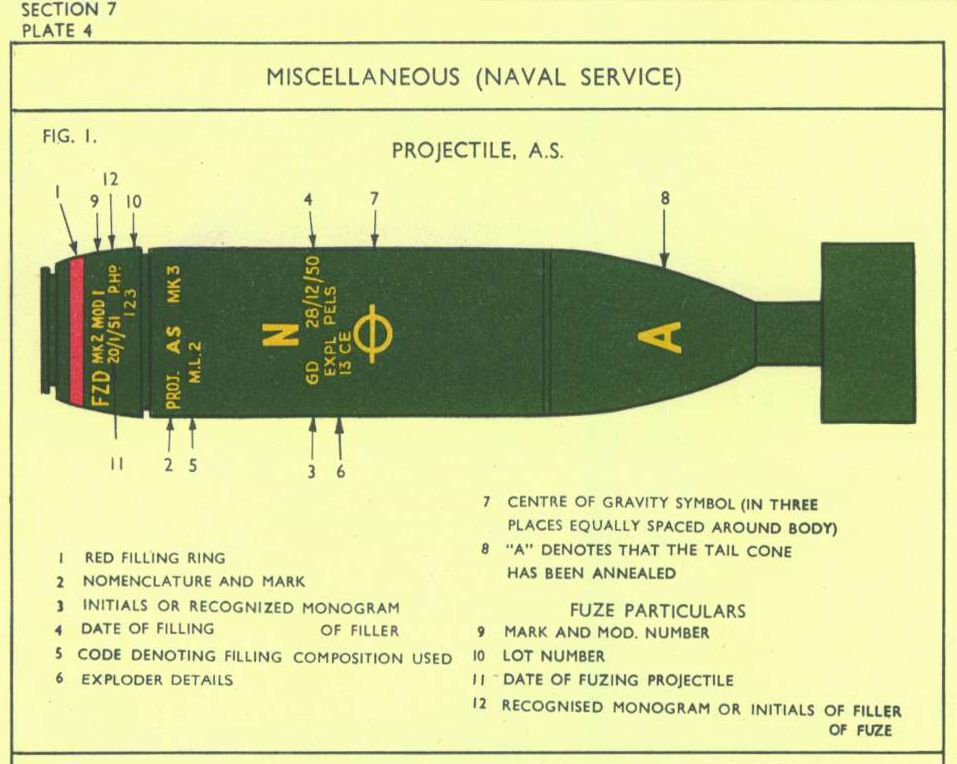

到了二战时期,英国人又为其大量护航舰艇上装备的4英寸火炮,设计了一种反潜弹药。其弹型非常长,尾部采用了稳定翼设计,设计来对付上浮状态或较浅深度的潜艇。

日本127mm反潜炮弹

日本人也在二战时期研究过反潜炮弹,然而其设计相对比较简单,就是个入水后弹道不易受影响的平头弹型,可以看做是穿甲弹水中弹道研究成果的衍生物。

英国与日本的反潜炮弹相关参数

| 型号 | 弹体长度 | 弹重 | 装药量 | | 英国102mm反潜弹(Shark) | 1871mm | 43.6kg | 10.9kg | | 日本127mm反潜弹 | 437mm | 21kg | 4kg |

声呐设备

想要对抗潜艇,除了需要有效的武器之外,可靠的侦测系统也是十分必要的。众所周知,声呐是最为重要的水下探测设备,那么声呐是由谁发明的呢?

其实这种设备,最初并不叫做声呐,而是用其研发机构的名称来为其命名的,叫做ASDIC(Anti-Submarine Detection Investigation Committee,反潜侦测调查委员会)。这种设备是由英国人于1917年时初步研发成功的。

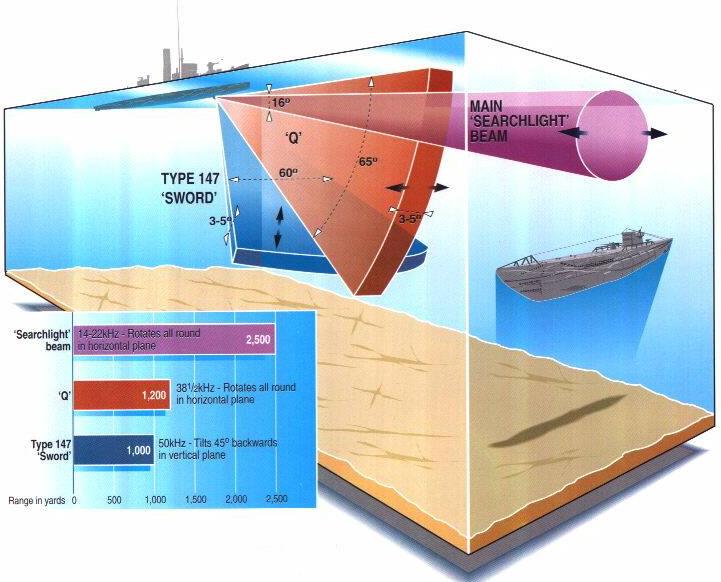

发展至二战时期,英国海军舰艇上装备的声呐,主要是由探照灯式的主声呐,与附属的辅助声呐共同构成的。探照灯声呐,顾名思义,其探测波束就像是探照灯所照出的光线,主要用作目标侦测之用。然而由于其具有一定局限性,故容易丢失目标,因而英国人又为其配备了辅助声呐。

在二战中后期,英国海军最主要的探照灯式声呐是144型,而最主要的辅助声呐则是Q装置和147型。二战早期的英国声呐,只有距离记录装置而无方位记录装置,而144型则引入了方位记录装置,使得早期侦测的难度得以大幅降低。不仅如此,144型声呐还具备一定的自动化功能,可将攻击潜艇所需的拦截航向自动传送到方位仪表上,供舰长参考,因此还大大降低了舰长的工作负担,使其能专注于操舰。而Q装置与147型,则分别是起到强化追踪和探深作用的。Q装置的探测波束是扇形的,其在水平面上的覆盖角度较小,然而在垂直面上的覆盖角度则很大,有利于在近距离上追踪潜艇(探照灯式声呐容易丢失目标)。而147型的探测波束则与Q装置恰好相反,其在垂直面上的覆盖角度较小,然而在水平面上的覆盖角度很大,能够有效测定目标的深度(准确的深度数据能有效提升反潜武器的杀伤概率)。由于147型的探测波束就像挥舞刀剑形成的剑光,因此也被称为“Sword”(剑)。

144型声呐、Q装置、以及147型声呐的组合

主声呐的最大探测距离为2,500码、Q装置的最大探测距离是1,200码、而147型声呐的最大探测距离是1,000码。

前向投射型反潜武器 - 迫击炮式

二战初期的标准反潜武器,依旧是深水炸弹,其具备结构简单、可靠耐用的特性,然而也存在一个不可忽视的缺陷——当时的声呐在近距离上会丢失目标(即便有Q装置,在过于近的距离上还是会丢失目标,因为目标潜艇与本舰在垂直面上的夹角太大了,已经在声呐探测范围以外了),因此在发动攻击前的一小段时间内,反潜舰是不知道目标潜艇的动向的。如果目标潜艇此时做出机动,那么投下的深水炸弹很有可能就会偏离目标。

既然如此,该如何解决这个问题呢?答案是向前方投射反潜武器,在声呐能侦查到目标的范围内进行打击。

刺猬

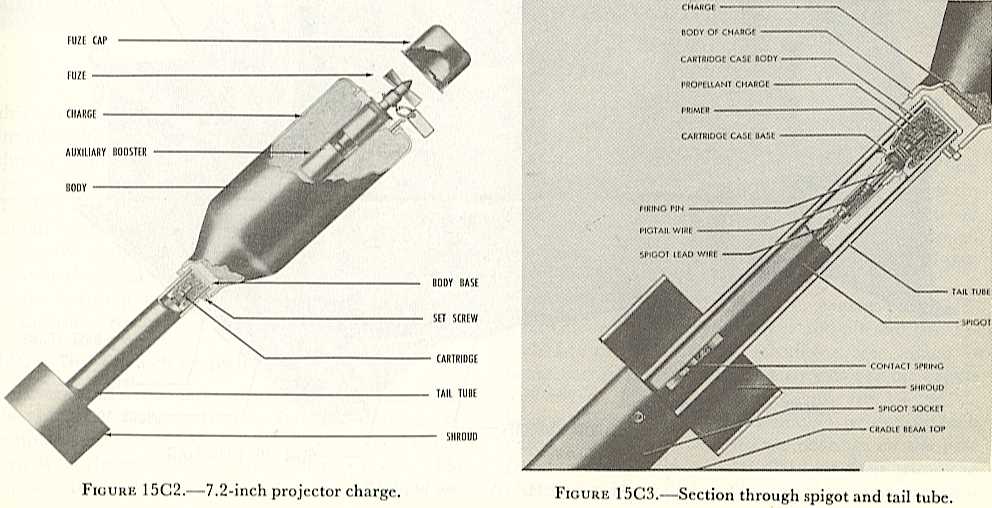

在这样的情况下,英国人开发出了一种采用插杆式迫击炮(炮弹尾部是一根中空的管子,管子前方是发射药,再前方则是战斗部,发射时将其插在杆状的发射器上,靠火药力量发射)原理的武器,并将其命名为Hedgehog(刺猬)。

刺猬的弹体结构

刺猬的发射装置

这种武器采用24联装形式,发射时会形成一个直径120英尺的圆形散布范围。尽管其配套的弹药只能靠触发起爆,没有命中目标便不会发挥作用,但也正因如此,在没有击中目标的情况下就不会出现爆炸声——这意味着不会干扰声呐。至于其较小的弹重带来的较小的装药量,则并不是什么大问题——在直接命中下,足够击穿潜艇的耐压壳了。

在前面提到的147型声呐出现前,反潜军舰是无法准确得知目标潜艇的下潜深度的,而由于刺猬弹采用触发引信模式,因而在缺乏深度信息的情况下也能有效发挥作用(当然了如果有深度信息会更准确)。

刺猬弹的发射照片(2组齐射)

尽管刺猬的杀伤效能优于传统的深水炸弹,然而一线官兵们并不太喜欢这种武器——当深水炸弹爆炸时,船员们能听到水底传来的沉闷的爆炸声,而不断爆炸的深水炸弹,即便不能将对方击伤击沉,也有可能逼迫其浮上水面,而这些都能起到鼓舞士气的作用。刺猬弹则不然,如果没有击中目标,那么便不会有爆炸声传来,即便有爆炸声传来,船员们也无法见到目标上浮——被刺猬弹击中的目标直接就沉没了。

乌贼

由于对刺猬不太满意,英国人又开发了一种威力更大的前向投射型武器——这一次他们采用了身管迫击炮的原理,组成了一种三联装发射器,并将其命名为Squid(乌贼)。这种武器与147型声呐的组合,是皇家海军在二战时期所拥有的效能最高的反潜武器。

乌贼的弹药

乌贼的发射装置

这种武器发射时会形成一个边长为120英尺的三角形散布范围(三角形的每个顶点上一发弹药)。配套的弹药口径为12英寸(305mm),重量高达177kg(装药量94kg),并能根据147型声呐给出的参数设定爆炸深度。由于其下沉深度更快,更擅长对付潜深较大的潜艇,且具备深水炸弹式的士气鼓舞效果,因而相比刺猬弹更受欢迎。

乌贼弹的发射照片

乌贼弹的再装填

注意位于发射器后方的弹药库及发射器两旁的供弹药滑车移动的导轨。

地狱边境

乌贼这种武器,有一个大缺点——由于其弹重太大,又没有机械装填装置,因此海上再装填比较困难。 为了解决这个问题,英国人开发了一种叫做Limbo(地狱边境)的,带有机械装填装置的后继型号,这也是英国海军的这种迫击炮式的前射反潜武器的终极发展形态。

地狱边境的发射装置

前向投射型反潜武器 - 火箭弹式

英国海军对于刺猬这种武器并不是十分热衷,美国海军则颇为欣赏这种武器,然而由于其是基于迫击炮原理的,故而会产生后坐力,不利于在小型船只上安装。

捕鼠夹

为了解决这个问题,美国人开发了一种类似于刺猬,但采用火箭推进原理发射的武器,并将其命名为Mousetrap(捕鼠架),不过该设计只有4联装,因此反潜效果比不上刺猬。

捕鼠夹的弹药及发射装置

阿尔法武器

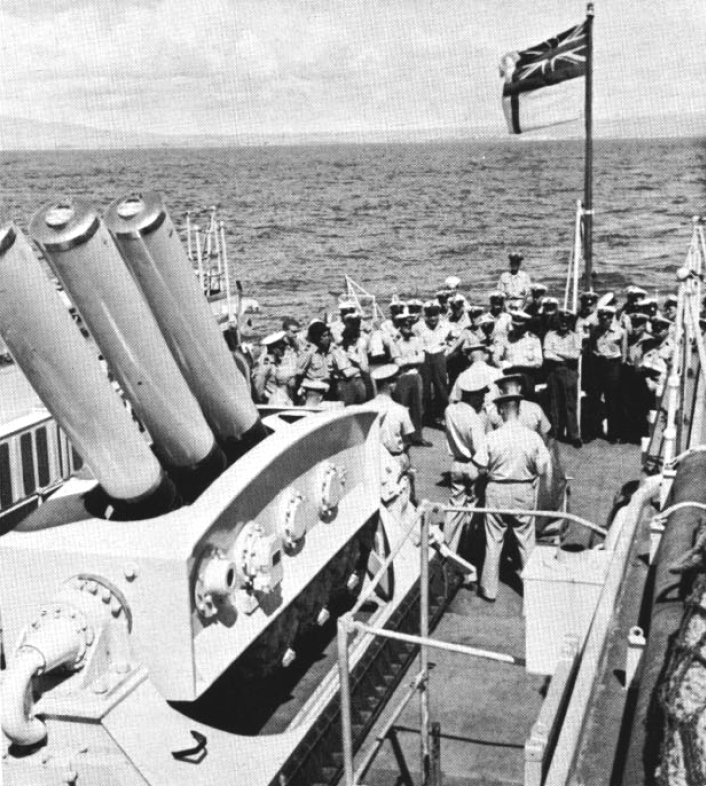

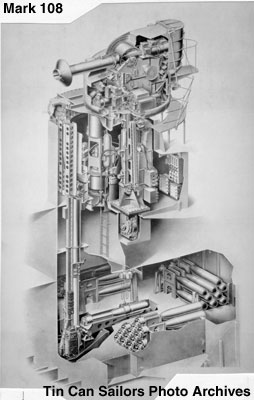

二战结束以后,美国人对火箭推进式的前向投射型反潜武器进行了进一步研究,开发出了一种大威力的高级型号——Weapon Alfa(阿尔法武器),其发射装置的型号则为Mark 108型。

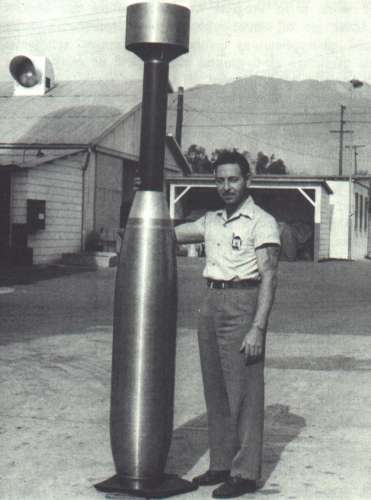

阿尔法武器的照片

这种火箭弹的弹径高达12.75英寸(324mm),战斗部重量113kg。

Mark 108发射装置(位于舰桥前方、5英寸联装炮后方)

Mark 108发射装置的结构图

可以看到,这种发射装置是一种带有机械状态功能的高度自动化的设计。

相比乌贼,阿尔法武器的优点,是具有火炮式的俯仰旋回设备,其不仅具备更大的攻击范围(乌贼只能向前方发射),而且还能调整射程(乌贼的射程是固定的),因而发射灵活性更强。

自寻的反潜鱼雷

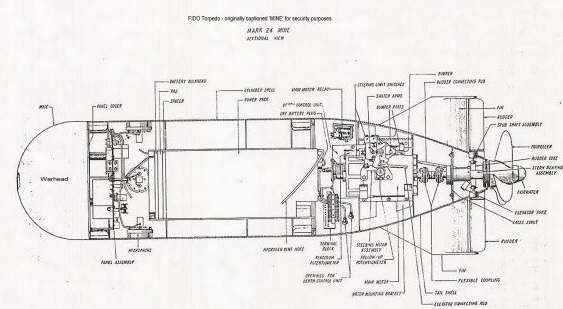

Mark 24型鱼雷

世界上第一种自寻的反潜鱼雷,是美国人研发的Mark 24型(又名Fido),由飞机携带投放。

Mark 32型鱼雷

二战结束以后,美国人又在其基础上发展出了可供水面舰艇使用的版本——Mark 32型。

从照片中可以看到,Mark 32型不是采用鱼雷发射管投放的,而是像深水炸弹那样从舰体侧面抛入水中的。

这两种鱼雷,堪称是现代的324mm轻型反潜鱼雷的鼻祖。

反潜导弹

给自寻的反潜鱼雷加上火箭助推器后,就成了反潜导弹。最早的反潜导弹,是美国人在二战结束后研发的RAT(Rocket Assisted Torpedo,火箭助推鱼雷),其发射装置的型号为Mark 110型。

RAT

Mark 110型发射装置

安装在5英寸联装火炮上,与其随动的发射箱,就是用于发射RAT的Mark 110型发射装置。

现代西方海军所采用的ASROC(Anti-Submarine Rocket,反潜火箭),便是这种武器的后续发展型号。

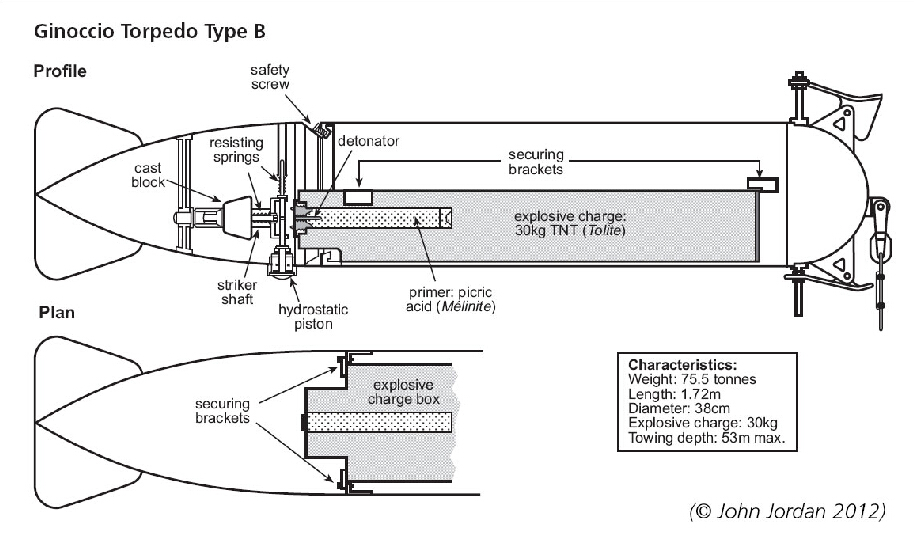

脑洞设计

脑洞很大的意大利人,在一战时期设计了一种古怪的武器——Ginocchio(拖曳式反潜鱼雷)。使用时将其拖曳在舰艇后方,并通过调节舰艇速度来控制其入水深度。如果深度正好,航向也正确、那么这种鱼雷就有可能撞上敌方潜艇,此时鱼雷上的触发引信就会引爆装药,击沉潜艇。由于鱼雷的入水深度难以精确控制,操作时过于依赖经验,因此这种武器的有效性是需要打个问号的。

拖曳式反潜鱼雷

配图是法国海军的山寨版本。

二战时期反潜武器的毁伤概率

以下为英国海军统计的反潜武器毁伤概率(均为单轮攻击)。

| 武器类型 | 深水炸弹 | 刺猬弹 | 乌贼弹 | | 毁伤概率(1943-1944年) | 5% | 15% | 20% | | 毁伤概率(1945年) | 7.5% | 26.3% | 40.3% |

附录3:防护设计

驱逐舰的防护水准

都说驱逐舰是没有装甲的,那么除了装甲之外有没有其他的防护手段呢?驱逐舰又能负担得起何等程度的防护呢?

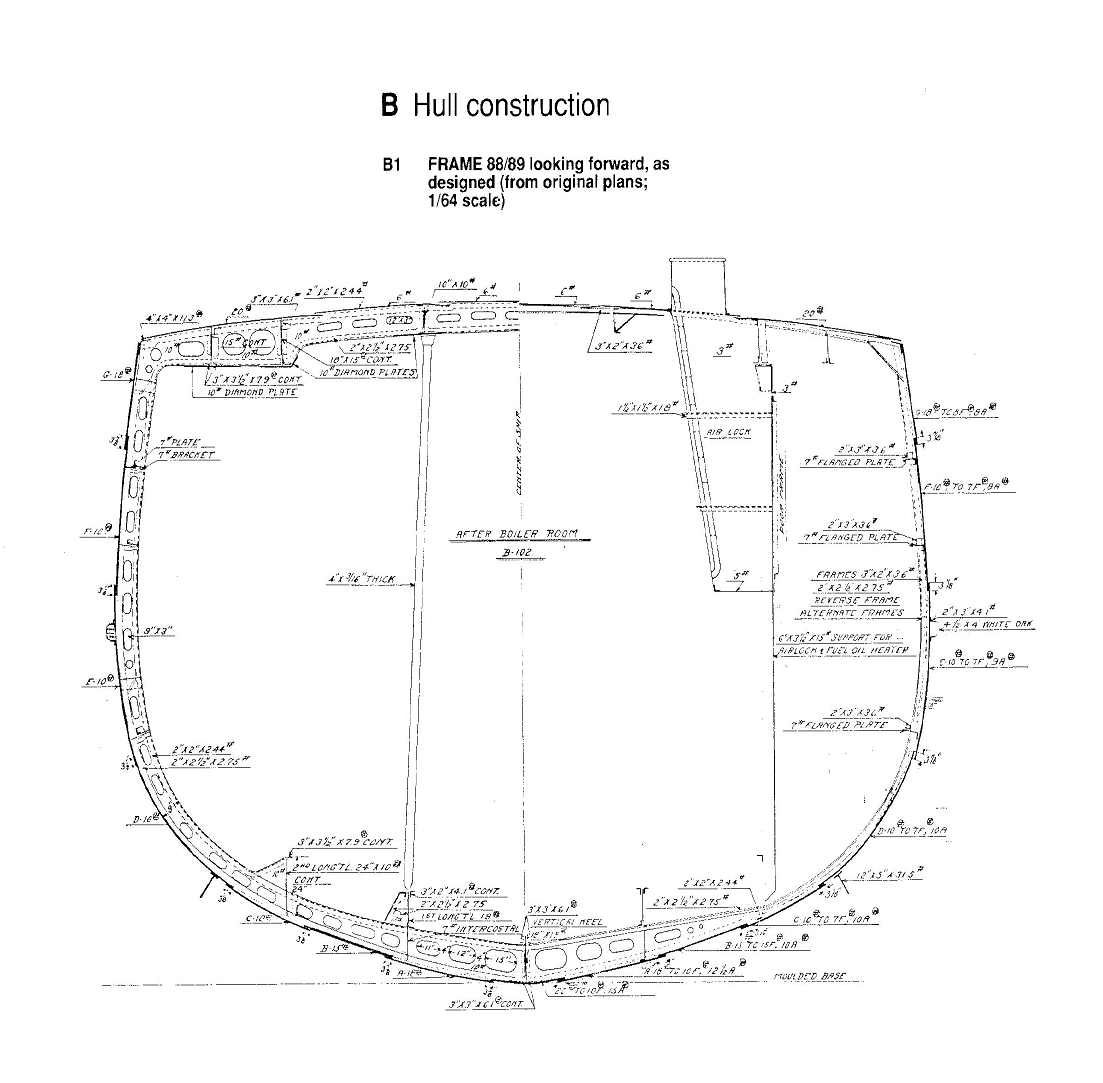

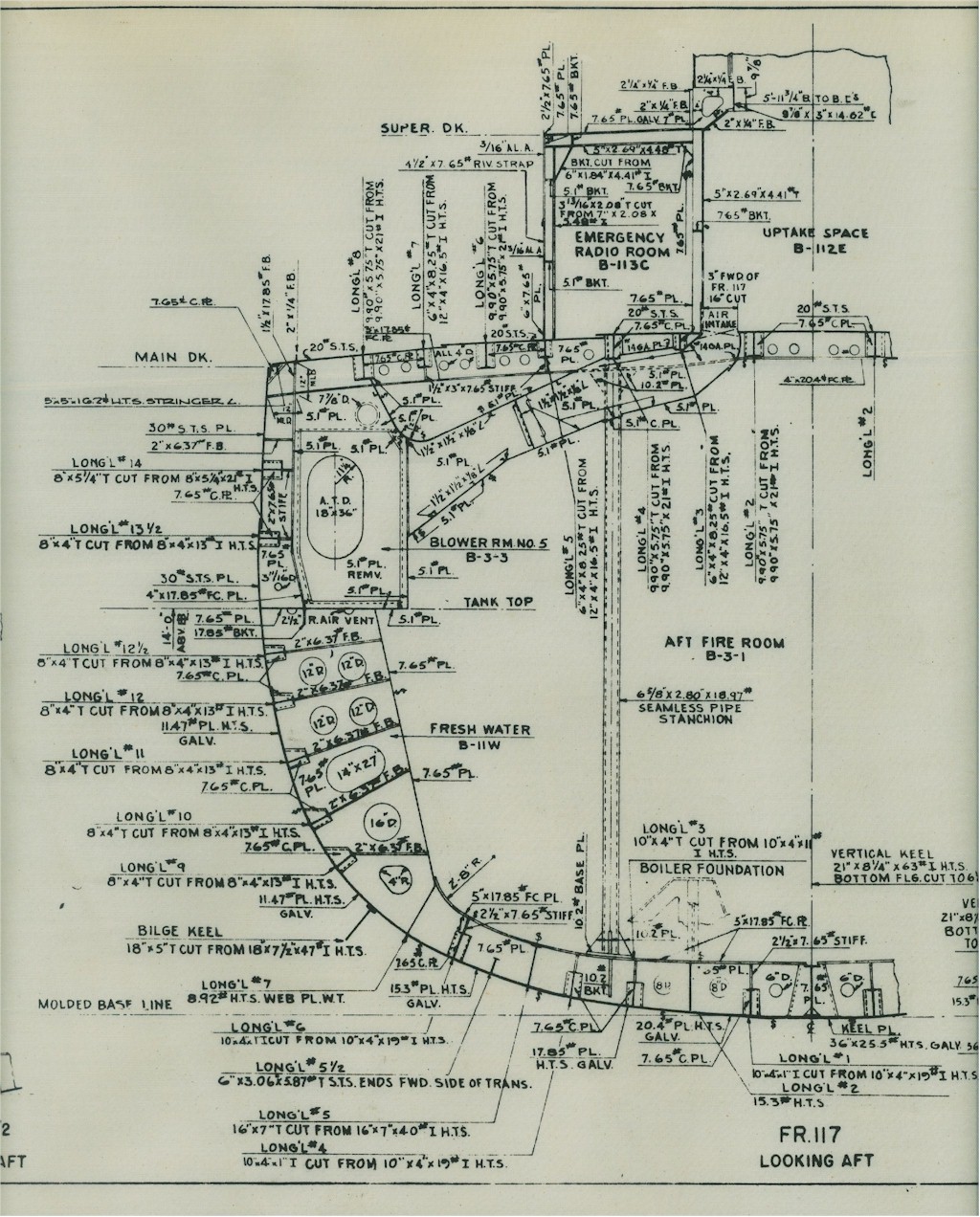

驱逐舰的基本舰体结构

上图为著名的美国海军平甲板型驱逐舰(Flush deck destroyer)的船体中部剖面图,从这张图中我们可以看出,驱逐舰的舰体结构真的非常简单,没有装甲、没有鱼雷防护体系,有的只不过是再基础不过的双重底而已。有时候,连双重底都是一种奢侈的选择,只局限于舰底的部位,而在船体两侧与顶部则只有最为简单的单层船壳。

既然如此,如何在这种较为简单的舰体结构基础上,对其防护进行强化呢?

间接防护法

第一种做法是,扩大双重底的规模,使其发挥间接防护的作用。例如在我们前面提到过的法国海军的超级驱逐舰上,便采用了这样的设计:

莫加多尔级的侧视与俯视图

通过俯视图可以看到,在整个动力舱的两侧各有一层隔舱。这个隔舱到底是起什么作用的呢?

莫加多尔级各个舱段的横剖图

我们可以看到,在动力系统所处的舱段上,双重底与动力设备之间的这层隔舱,实际上是用于储存燃油的。这种油舱设计相当于一个非常简单的水下防护体系,能够在一定程度上吸收爆炸能量,对近失的炮弹和小级别航空炸弹起到一定防护作用。

直接防护法

除了间接防护的设计外,同样也有直接防护的方法——装甲化的驱逐舰。

例如美国海军的弗莱彻级驱逐舰及其后继改进型号(萨姆纳级与基林级),就具备轻装甲防护设计——其动力舱的两侧由0.75英寸(19mm)的STS钢保护,顶部则由0.5英寸(13mm)的STS保护。此等厚度的装甲虽然未必能抵挡炮弹直击,但却足以抵挡机枪扫射和炮弹破片,相比完全没有装甲的设计,仍旧是一个不小的进步。并且由于STS(Special Treatment Steel,一种镍铬合金钢)本身就是装甲结构两用钢材,而这个厚度级别的轻装甲板也无需背板支持,因而其本身即是结构的一部分,并不会在吨位上增添太大的负担。对于这种布局,神教称之为装甲船壳Style。

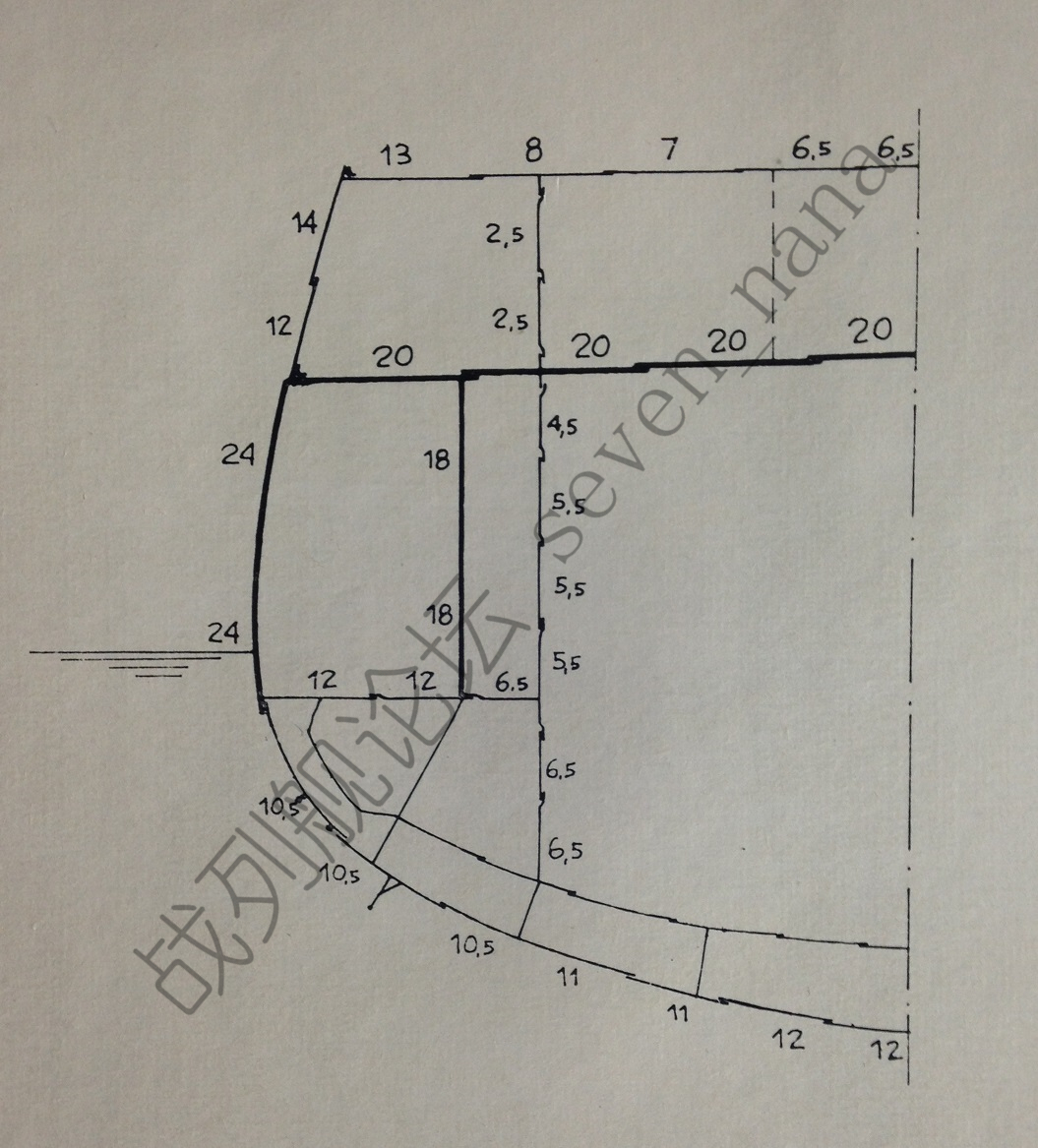

萨姆纳级各个舱段的横剖图

请注意20磅的STS甲板和船体侧面的30磅STS船壳。

装甲船壳Style示意图

混合防护法

既然有直接防护和间接防护两种布局,那么自然就会有将两者进行混合的布局——既具备侧置油舱的间接防护设计,又有装甲板的直接防护加持。

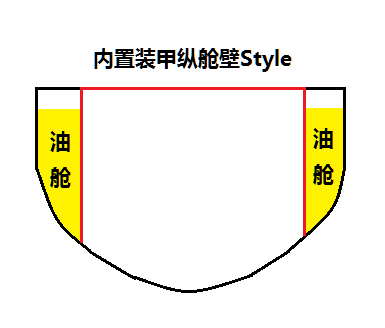

例如德国海军的SP38型侦查巡洋舰,采用的就是这种混合布局,其动力舱两侧设有油箱,油箱内侧的纵舱壁则是由18mm厚度的装甲材料构成,两种模式共同发挥防护作用。对于这种布局,神教称之为内置装甲纵舱壁Style。

内置装甲纵舱壁Style示意图

当然了,装甲并不一定要布置在油箱的内侧,相反布置在外侧也是完全可以的。只不过在驱逐舰舰型的军舰上,据我所知似乎并没有这样的设计。

驱逐舰防护水准 - 总结

由于吨位的关系,驱逐舰舰型下基本不可能具备能直接抵挡中口径炮弹的防护水准,上面所列举的三种防护模式,都只能对近失弹造成的水压冲击与弹片袭扰发挥一定防护作用。

巡洋舰的防护水准

既然驱逐舰因其吨位的关系而无法获得有效的防护,那么吨位上占据优势的巡洋舰,又能在防护上做到何等程度呢?我们来看看上文中提到过的意大利与英国的巡洋舰的防护设计。

阿尔贝托·迪·朱萨诺级的装甲布局图

出于其职能目的与吨位级别的考量,阿尔贝托·迪·朱萨诺级的防护水准是针对高爆弹设计的。其垂直防护采用了外层轻装甲(24mm厚度)触发引信,内层纵舱壁(18mm厚度)抵挡炮弹破片的模式,而水平防护则由20mm厚度的装甲甲板构成。如果仅考虑对高爆弹的防护的话,这种设计确实有其可取之处。然而由于部分国家(主要是英国、法国、意大利)的中口径火炮是同时配备高爆弹和半穿甲弹的,后者在穿透外层轻装甲后不一定会立刻爆炸,有可能会将内层纵舱壁一并击穿,随后于舰体内部爆炸,因而这种防护设计实在是有很大局限性的。相比无防护的驱逐舰,这种设计在防护上的提升程度也是相当有限的。

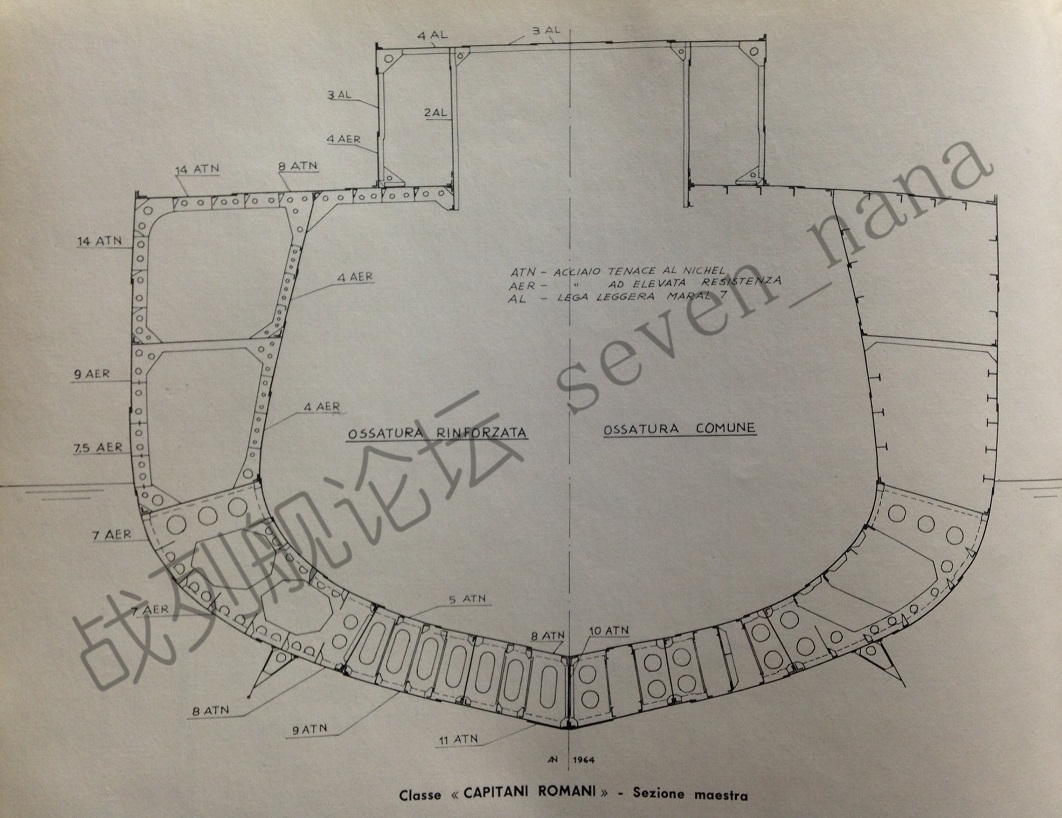

罗马统帅级的船体结构图

ATN = Acciaio Tenace Al Nichel = 高强度镍钢

AER = Ad Elevata Resistenza = 高张力钢

由于吨位的关系,罗马统帅级基本可说是没有装甲防护的(ATN材料是镍钢,可以算作装甲,然而覆盖范围较小,厚度也不足,防护效果只能说极为有限)。倒是其舰体结构颇为值得一书,这种结构具体叫做普列塞龙骨(你没听错,就是那个设计了挡炮弹的剥被帽体系和防鱼雷的普列塞系统的普列塞,这家伙的存在感堪比藤本喜久雄)。除了该级之外,这个舰体结构也普遍运用于战后的意大利驱逐舰设计上。

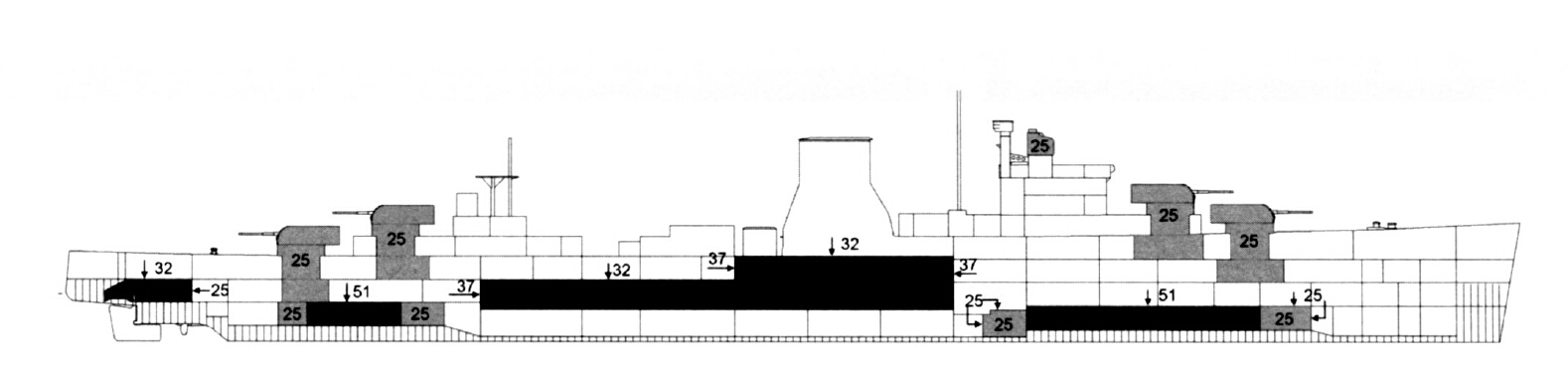

利安德的装甲布局图

利安德级的防护设计,采用的是弹药库单独内置装甲盒防护、动力舱外置装甲盒防护的设计。这是同时代英国巡洋舰上最常用的防护设计模式,林仙级与狄多级也同样采用了这种防护设计。

弹药库两侧的装甲厚度为3.5英寸(89mm),顶部则为2英寸(51mm);动力舱段舷侧装甲带厚度为3英寸(76mm),水平装甲厚度则为1.25英寸(32mm)。

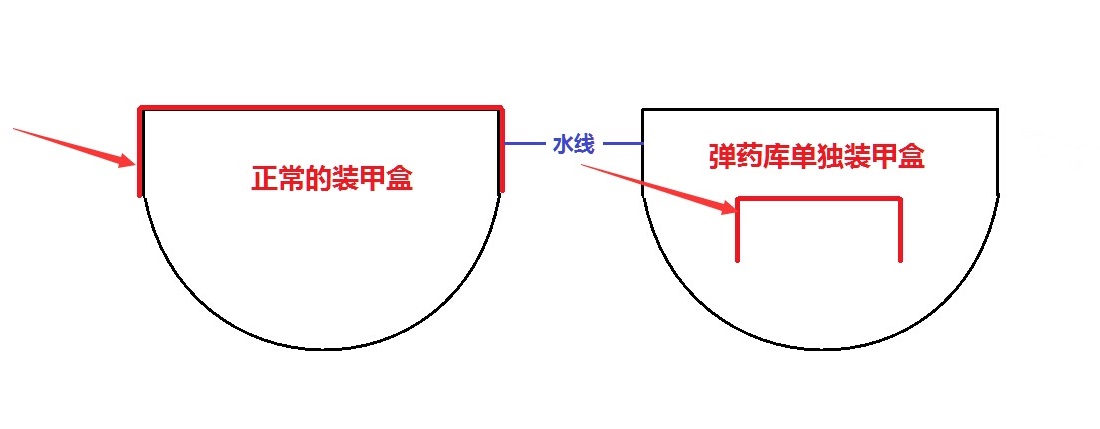

利安德级所采用的两种不同的防护模式的示意图

从这张示意图中,我们可以看到这两种不同设计各自的特征:

常规的装甲盒,由提供垂直防护功能的舷侧装甲带与提供水平防护功能的装甲甲板共同构成,其优点是保护范围较大,缺点则是需要花费较多的装甲重量。

弹药库单独装甲盒,相当于一个仅仅围绕着弹药库布置的缩小版的装甲盒,其优点是所需占用的装甲重量较小,缺点则是仅能保护弹药库,而无法保护船体的储备浮力。

由于吨位的关系,林仙级与狄多级的装甲厚度相比利安德级有所降低,但总体来看,英国海军的中小型巡洋舰,还是具备了足以抵挡驱逐舰级别火炮的防护水准的。

巡洋舰防护水准 - 总结

意大利的小型巡洋舰,出于执行侦查任务的需要,特别注重航速指标,因而将大量吨位用在了动力设备上,导致其防护水准比较薄弱。而相对较为均衡的英国中小型巡洋舰,则具有该级别上比较理想的防护水准。然而由于吨位有限,因此即便是牺牲速度,小型巡洋舰也不可能具备足以抵挡8英寸级别火炮的防护水准,连抵挡6英寸级别火炮都颇为勉强,因而无需刻意加强其防护水准,能维持在3英寸左右(能抵挡5英寸级别半穿甲弹)便足够了。

防护设计 - 总结

通过这篇分析可以看到,其实从舰体结构的角度上看,驱逐舰与无防护/轻防护巡洋舰之间并不存在什么绝对意义上的划分界限,正如曾担任过皇家海军第三海务大臣的Reginald Henderson所指出的那样:The cruiser and destroyer categories were in effect merging(巡洋舰与驱逐舰这两个舰级实际上正在发生融合)。从设计的角度说,只需要根据职能需要,选择有利于更好地执行任务的舰体结构与防护设计即可,至于到底是叫做驱逐舰还是巡洋舰,只是细枝末节。

后记

本文主要讲的是20世纪前半页的大型驱逐舰(间战时期1,500吨以上,二战时期2,000吨以上)和小型巡洋舰(6,000吨以下),有部分舰级尽管不在这个范围内,但由于其处在关键的舰型发展过程中(如利安德级对后来的英国舰队型巡洋舰的影响),故也有所涉及。

总体来看,在一战及间战时期,此类军舰大体发展出了领导驱逐舰、担任侦查力量、提供舰队反雷击护卫等职能,也出现了一些单纯是为了强化战斗力而出现的大型驱逐舰设计。到了二战时期,由于传统水面作战的日趋式微,以及飞机和潜艇的威胁逐步加大,驱逐舰又发展出了强调防空和反潜功能的设计导向。及至战后,绝大部分的驱逐舰(或Frigate等类似于驱逐舰的舰型)都是以防空或反潜作为主要职能的设计,这个趋势一直延续到了今天。

同时,在驱逐舰的发展过程中,我们也可以看到用兵思想和设计思想的重要性——如果不是部分美国人的卓越远见,就不会出现弗莱彻级这样的综合性能非常优秀的设计;而若不是固守着雷击职能与甲板式炮座设计的顽固思想,英国人可能早就设计出驱逐舰级别的高平两用炮了,也不至于让前线官兵处处羡慕美国人的好军舰。

对于我们这样的海军爱好者来说,军舰本身的各项性能参数,固然有着很重要的意义(特别是有些含糊不清的,当然有必要厘清),但性能参数背后的设计思想,以及相应的用兵方针,也是值得我们去关注和深思的——一个没有明确目的的设计,很可能会导致一个灾难式的成果的诞生。 |