|

|

楼主 |

发表于 2017-5-1 13:02

|

显示全部楼层

本帖最后由 seven_nana 于 2024-10-29 23:02 编辑

日德兰纪念系列 - 甲弹对抗篇 - 第三章 - Shell Committee

本帖内容未经允许不得转载

主要参考资料:

英国海军官方档案

在上一章中,我们已经对Projectile Committee的报告进行了详细的解读。显然,这个调查委员会的结论,是有失偏颇的。

根据Iain MaCallum的说法(The Riddle of The Shells, 1914-1918),面对这样的情形,德雷尔(杰里科的旗舰舰长)对杰里科抱怨道:

We have many people engaged in trying to make out that our AP shell filled lyddite, which burst half way through the plate, are just as good as the German shell filled with trotyl with delay action, which burst their shell well inside our ships. It seems a pity not to be willing to learn.

我们的穿甲弹装填的是立德炸药,在炮弹还未穿透装甲板时就会爆炸,而德国人的穿甲弹装填的是TNT,并且还配备有延时引信;然而我们中居然有很多人在努力试图证明我们的炮弹跟德国人的一样好,而不愿意去研究(德国人的炮弹),这实在是让人感到遗憾。

至于贝蒂,显然也是对炮弹问题深感失望。根据Iain MaCallum的说法(The Riddle of The Shells, 1914-1918):

Beatty...Sending for Chatfield, he handed him a letter. 'It was in his own handwriting', recounted Lord Chatfield long afterwards. 'I need not say to whom it was addressed, but it conveyed to posterity the truth about our shell'. He was sending it to his bank, only to be opened should he be killed in action. ‘If I am killed’, He said to me, ‘so also will you be, probably. This letter, if the Fleet ever fails to do all that is expected of it in action, will place blame where it should lie, and not on the shoulders of the officers and men of the Fleet when I am unable to defend them’.

多年以后,查特菲尔德(贝蒂的旗舰舰长)回忆道,当时贝蒂找到了他,给了他一封信:“我没必要说这封信到底是写给谁的,但其内容是要向后世传达有关我们的炮弹的真相”。这封信是要送到他的银行的,如果他战死沙场,那么这封信就会被启封。他对我说道:“如果我死了,那么很有可能你也死了。如果我们的舰队没有在战斗中尽到我们应尽之责,那么这封信的内容便会将责任指向真正应为此负责之人,而不至于在我已无法继续保护舰队官兵将士们的时候,使罪责落到他们的头上”。

幸好,事情并没有发展到贝蒂所做的最坏的打算那一步。1916年11月时,杰里科接替杰克逊上将,晋升为第一海务大臣,而贝蒂则获得了杰里科留下的大舰队总司令的位子。至1917年3月时,在杰里科的支持下,成立了一个叫做Shell Committee的调查委员会。正是在这个委员会的努力之下,英国穿甲弹性能不佳的问题得到了妥善的解决,并最终研制出了俗称“Greenboy”的新式穿甲弹。

Shell Committee的报告

下文中,黑色字体内容为对原始报告内容的翻译,红色字体内容为我添加的注释和点评。

1917年3月2日时,本委员会的主席收到了如下的职权范围:为海军12英寸及以上口径的,安装在炮塔内的火炮,选择最适用的炮弹及其装药与引信。

当本委员会成立时,我国主力舰的主炮所配用的弹药有两种——装填立德炸药(一种苦味酸炸药,不稳定,容易在外力冲击下自行爆炸)、配备No. 16型引信(有延迟)的穿甲弹(APC),以及装填黑火药、配备No. 15型引信(无延迟)的半穿甲弹(CPC)。

在该委员会成立后,他们决定就以下内容进行研究:

现有装药的敏感度

以往的试验表明,在0度角下射击厚度超过1/3倍弹径的装甲板(即装甲板厚度超过炮弹口径的1/3)时,装填立德炸药的穿甲弹会在冲击下发生爆炸;而现有的半穿甲弹,也同样有可能发生此类情况(详见第二章 - Projectile Committee)。在老式的帕利瑟(Palliser)穿甲弹上,由于其装填的是黑火药,并且也没有安装引信,因此正是依靠这种炮弹击中装甲板时产生的冲击来引爆装药的。

现代德国主力舰的装甲防护

在研究了德国最新式战列舰的装甲厚度后,我们发现,如果炮弹能够击穿8英寸厚度的装甲,并将装药运送到装甲板后方一定距离时才起爆,那么这种炮弹是能够对舰船造成严重伤害的(此处指的是炮弹击穿上部装甲带或炮廓装甲带后飞入舰体内爆炸)。

以15,000到16,000码的距离为例(在这种射程上,当能见度良好的情况下,主力舰炮战是能够取得良好的命中率的):射表数据表明,在此等距离下,我们的大口径火炮的着速约为1,500英尺/秒左右。由于落角的存在、以及炮弹射线与敌舰中轴线之间存在夹角(航向角,就是俗称的摆角度)的缘故,炮弹在击中装甲板时是不会出现垂直入射的情况的。入射角越大,炮弹击穿装甲板的难度也就越大,但本委员会认为,我们的穿甲弹应至少能在1,500英尺/秒左右的着速、20度的着角下,击穿8英寸厚度的渗碳硬化装甲,并将装药运送到装甲板后方。

钝感的炸药

本委员会需要做的第一件事,是发明出一种钝感的、适用于穿甲弹的炸药。检验标准是:对于装填了炸药、但未安装引信的炮弹,在其以0度入射角击中1倍弹径厚度的装甲板(即炮弹口径与装甲板厚度相同)时,装药不应在冲击下发生爆炸;而安装了延迟引信的炮弹,则应能在上述条件下击穿装甲后,于装甲板后方一定距离上爆炸。

现有穿甲弹的测试

本委员会需要做的第二件事,是设法搞明白一个问题:如果现有的穿甲弹装填的是沙子,那么它们是否能通过先前提到过的测试(至少能在1,500英尺/秒左右的着速、20度的入射角下,击穿8英寸厚度的渗碳硬化装甲,并将装药运送到装甲板后方)?

新式穿甲弹的设计

本委员会需要做的第三件事:如果现有的穿甲弹不能通过上述的测试,那么我们就必须对穿甲弹的设计进行改进。

接下来,我们先跳过装药和引信的问题,首先来了解一下新式穿甲弹这个话题。

一、新式穿甲弹的开发过程及相关测试情况

先前我们提到了,本委员会需要做的第二与第三件事是:

(a)设法搞明白一个问题:如果现有的穿甲弹装填的是沙子,那么它们是否能通过先前提到过的测试(至少能在1,500英尺/秒左右的着速、20度的入射角下,击穿8英寸厚度的渗碳硬化装甲,并将装药运送到装甲板后方)?

(b)如果现有的穿甲弹不能通过上述的测试,那么我们就必须对穿甲弹的设计进行改进。

我们很快便发现,现有的穿甲弹,没有任何一种能通过上述的测试。并且我们还发现,即便是弹重达到1,920磅的15英寸穿甲弹,在20度入射角下射击6英寸渗碳硬化装甲时,弹体也会在击穿装甲的过程中发生破裂(穿还是能穿的,就是击穿之后弹体也裂了)。

这个20度的入射角,是在综合考虑了实战距离下的炮弹落角、以及敌舰航向与我方炮弹的飞行路线之间的夹角(航向角)之后得出的。

举例来说,在15,500码距离上,15英寸Mark I型火炮的落角为13度45分(13.75度),当敌我之间的航向角为14度40分(14.66度)时,基于这两个角度产生的复合角,恰好为20度(在敌舰采用垂直装甲带、且不考虑横摇的情况下,Cos 复合角 = Cos 落角 x Cos 航向角)。

对于这个20度的设定,我们这里再插入一段补充内容

之所以要求穿甲弹能够在倾斜角度下穿透装甲板,其原因主要有以下几点:

1、在远距离上,炮弹的落角较大。

2、敌舰上的装甲板与我方炮弹的飞行方向之间的夹角, 很可能并不是90度。

事实上,只有在一种情况下,即炮弹击中炮塔正面装甲时,才有可能会出现垂直入射的情况。这是由于炮塔正面装甲通常都是略微向后倾斜所导致的。之所以要这样布置炮塔正面装甲,主要是为了将炮孔做得更小一些。

然而炮弹究竟应具备怎样的性能,才能在倾斜入射的情况下成功击穿装甲板呢?很不幸的是,在战前的年月中,我们所开展的甲弹对抗测试,都是在0度角下开展的,因此对这个问题并不太了解。

注意,撰写这份报告的英国人撒了一个谎,实际上战前英国人是做过倾斜角度下射击装甲板的测试的,并且也意识到了当时的炮弹无法在倾斜入射的情况下有效发挥作用,但却没有重视这个问题——截止至日德兰海战为止,英国人并未针对这个问题做出改进。

在确定新式穿甲弹的设计要求前,本委员会需要对以下几点进行综合考量:

1、主力舰之间的有效交战距离。

2、炮弹飞行路线与装甲板之间的法线夹角。

3、德国主力舰的装甲厚度。

4、各口径的炮弹,各自有可能实现怎样的结果?(潜力和上限分别是多少?)

在我们的考量中,敌舰的横摇角度是被忽略的。因为根据概率论,在炮弹击中装甲板的那一刻,横摇角度使入射角增大的可能性,与其使入射角减小的可能性,是一样大的。

经过对上述内容的谨慎考量之后,本委员会认为,以下设定是符合比较常见的情况的:

1、交战距离13,500码至16,000码。

2、装甲板与炮弹飞行方向的航向角在15度左右,即敌舰航向与我方航向有1.5个罗经点的差异。

新式穿甲弹的开发过程

自1917年5月起,新式穿甲弹的设计工作得到了开展,并于1917年7月11日起进行了第一次测试。与此同时,我们还在13.5英寸和15英寸的老式穿甲弹上安装了了Hadfield与Firth两家公司设计的特殊被帽,并进行了相关测试。这种测试一直持续到1917年8月3日,然而测试结果依旧是失败的,此后我们便将所有精力都集中在新式穿甲弹的测试上了。

各个厂商总共拿出了15种不同的弹体设计。1917年5月14日时,Vickers、Hadfield、Firth这三家公司分别得到了制造试验用特殊穿甲弹的合同,原先的穿甲弹的装填系数超过3%,而这些炮弹的装填系数则减少到了2.5%或2%。

这种新式的炮弹搭配的是一种硬被帽,相比老式穿甲弹上的软被帽,这种新式被帽的重量要大得多,自然,其占全弹重的比例也就高得多。具体来说,老式穿甲弹上的软被帽,其重量占全弹重的3.7%到9%,而新式穿甲弹上的硬被帽,其重量则占全弹重的11%到12%。

最一开始的时候,我们开展的试验主要集中在13.5英寸重弹上。这是由于这种炮弹在口径与重量上介于15英寸弹与12英寸弹之间,因此我们认为在13.5英寸重弹上取得的经验,能够很好的推广至其他口径的炮弹上,并制造出合格的穿甲弹。我们开展的试验表明,将装填系数降低到2%的做法是没有必要的,因此最终决定采用2.5%的装填系数。在这些试验完成后,海军与Hadfield、Firth、Vickers、E.O.C(Elswick Ordnance Company,隶属于Armstrong旗下)、以及Cammell这五家公司签订了新的合同,要求他们生产各种口径的试验用炮弹。

老式穿甲弹与新式穿甲弹的对比

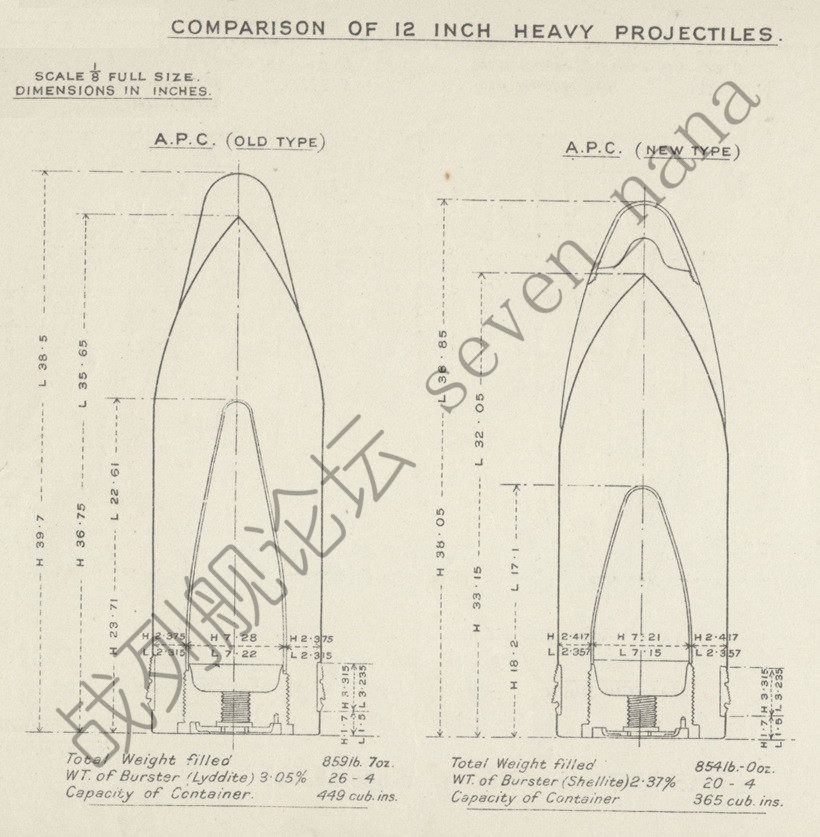

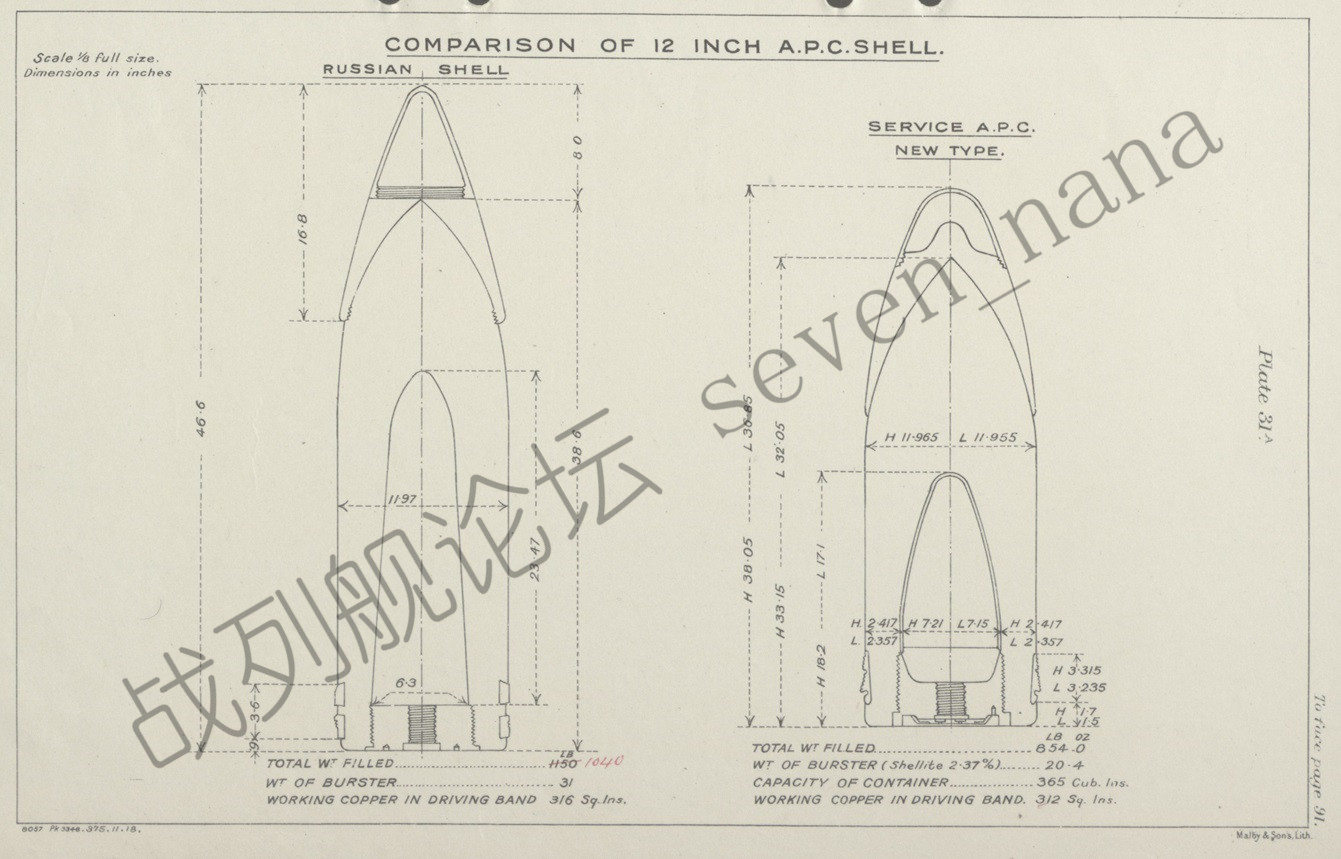

12英寸穿甲弹,老式与新式设计的对比

左侧为老式设计,右侧为新式设计。

13.5英寸穿甲弹(轻弹),老式与新式设计的对比

左侧为老式设计,右侧为新式设计。

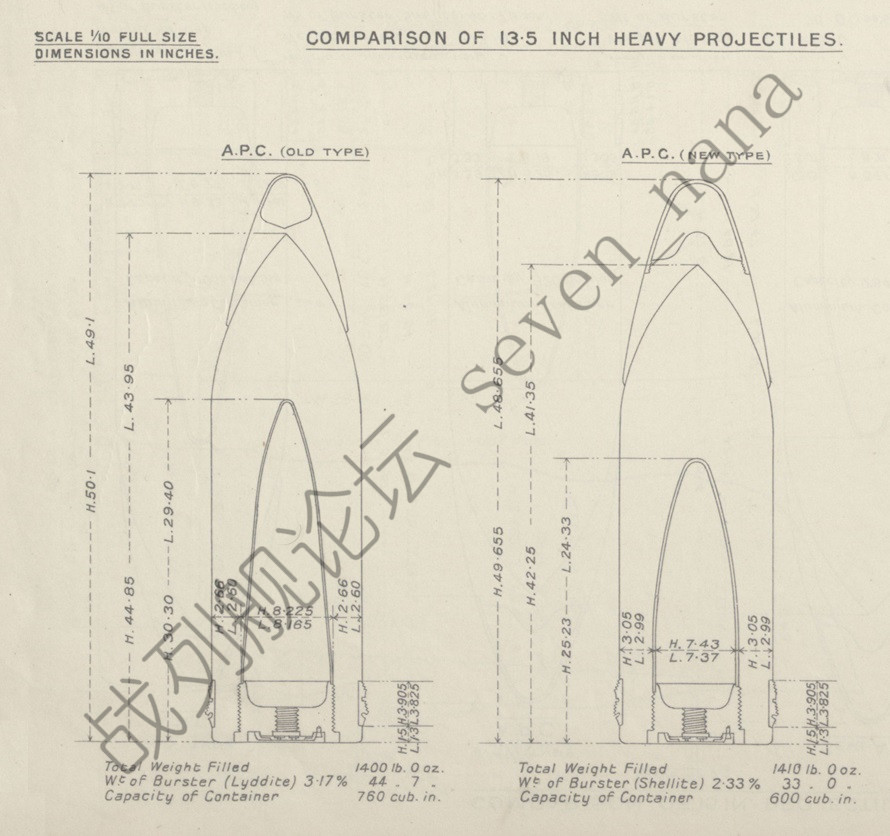

13.5英寸穿甲弹(重弹),老式与新式设计的对比

左侧为老式设计,右侧为新式设计。

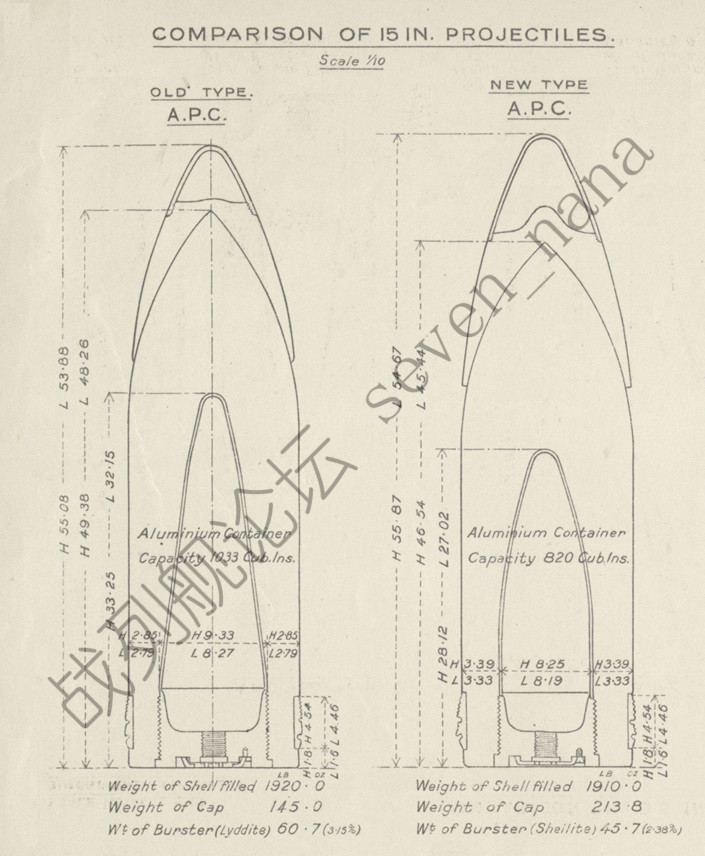

15英寸穿甲弹,老式与新式设计的对比

左侧为老式设计,右侧为新式设计。

新老两种设计,在结构上存在着三个主要的区别:

1)老式穿甲弹的弹头更尖(2crh),而新式穿甲弹的弹头更钝(1.6crh),钝弹头有利于在较大的入射角下对抗装甲。

2)老式穿甲弹的装药腔较大,而新式穿甲弹的装药腔较小,较小的装药腔有利于提高弹体结构强度,进而有利于在较大的入射角下对抗装甲。

3)老式穿甲弹采用的是软被帽,且重量较小,而新式穿甲弹采用的是硬被帽,且重量较大,后者能更有效地对抗表面硬化装甲。这种新型被帽上带有一个小凸起,英国人将其称为“Knobbed Cap”。

老式炮弹与新式炮弹的数据对比

| 炮弹类型 | 弹径 | 弹重 | 弹重系数 | 装药量 | 装填系数 | | 英制单位(in) | 公制单位(mm) | 英制单位(lb) | 公制单位(kg) | 英美算法(lb/in³) | 德国算法(kg/dm³) | 英制单位(lb) | 公制单位(kg) | 百分比(%) | | 老式12英寸穿甲弹 | 12 | 304.8 | 859.44 | 389.84 | 0.50 | 13.77 | 26.25 | 11.91 | 3.05% | | 新式12英寸穿甲弹 | 12 | 304.8 | 854.00 | 387.37 | 0.49 | 13.68 | 20.25 | 9.19 | 2.37% | | 老式13.5英寸穿甲弹(轻弹) | 13.5 | 342.9 | 1266.50 | 574.47 | 0.51 | 14.25 | 40.00 | 18.14 | 3.16% | | 新式13.5英寸穿甲弹(轻弹) | 13.5 | 342.9 | 1257.00 | 570.17 | 0.51 | 14.14 | 29.50 | 13.38 | 2.35% | | 老式13.5英寸穿甲弹(重弹) | 13.5 | 342.9 | 1400.00 | 635.03 | 0.57 | 15.75 | 44.44 | 20.16 | 3.17% | | 新式13.5英寸穿甲弹(重弹) | 13.5 | 342.9 | 1410.00 | 639.57 | 0.57 | 15.86 | 33.00 | 14.97 | 2.34% | | 老式15英寸穿甲弹 | 15 | 381 | 1920.00 | 870.90 | 0.57 | 15.75 | 60.44 | 27.42 | 3.15% | | 新式15英寸穿甲弹 | 15 | 381 | 1910.00 | 866.36 | 0.57 | 15.66 | 45.44 | 20.61 | 2.38% |

老式炮弹与新式炮弹的性能表现对比

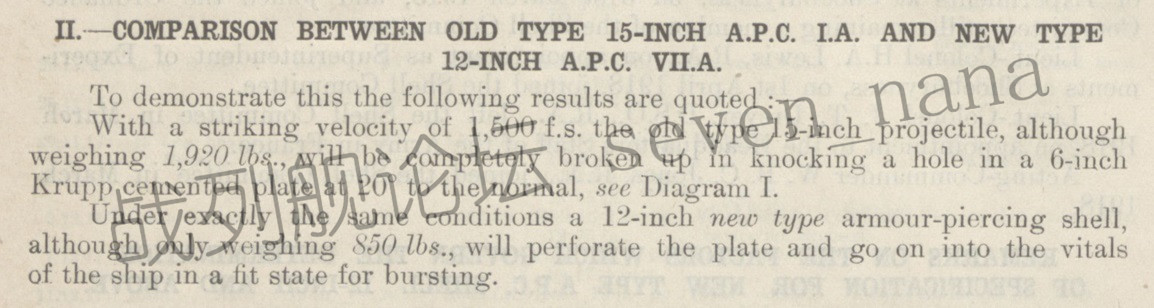

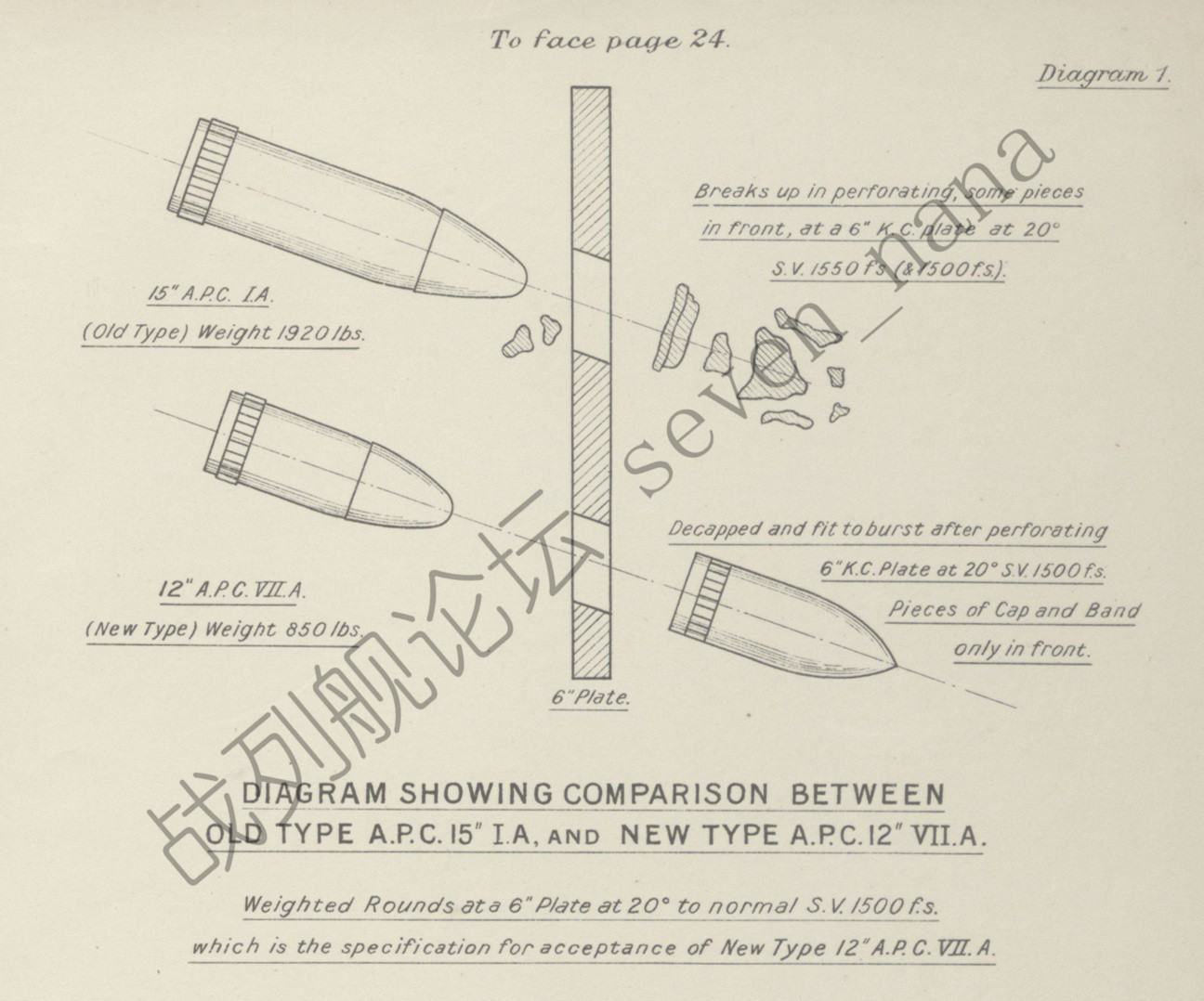

老式的15英寸穿甲弹,尽管其弹重达到了1,920磅,然而在1,500英尺/秒的着速下,以20度入射角击中6英寸厚的克虏伯渗碳硬化装甲板后,弹体会在击穿装甲的过程中发生破裂(穿还是能穿的,就是击穿之后弹体也裂了)。

作为对比,新式的12英寸穿甲弹,尽管其弹重只有850磅,但在相同的条件测试下,却能在击穿装甲板后穿入舰体之内,且炮弹还处在能够起爆的状态下。

对比示意图

上方为老式的15英寸穿甲弹,下方为新式的12英寸穿甲弹。

新式炮弹的换装

1917年7月16日,海军部批准,为12英寸及以上口径的火炮换装新式穿甲弹。配备比例为新式穿甲弹(APC)70%,半穿甲弹(CPC)30%。

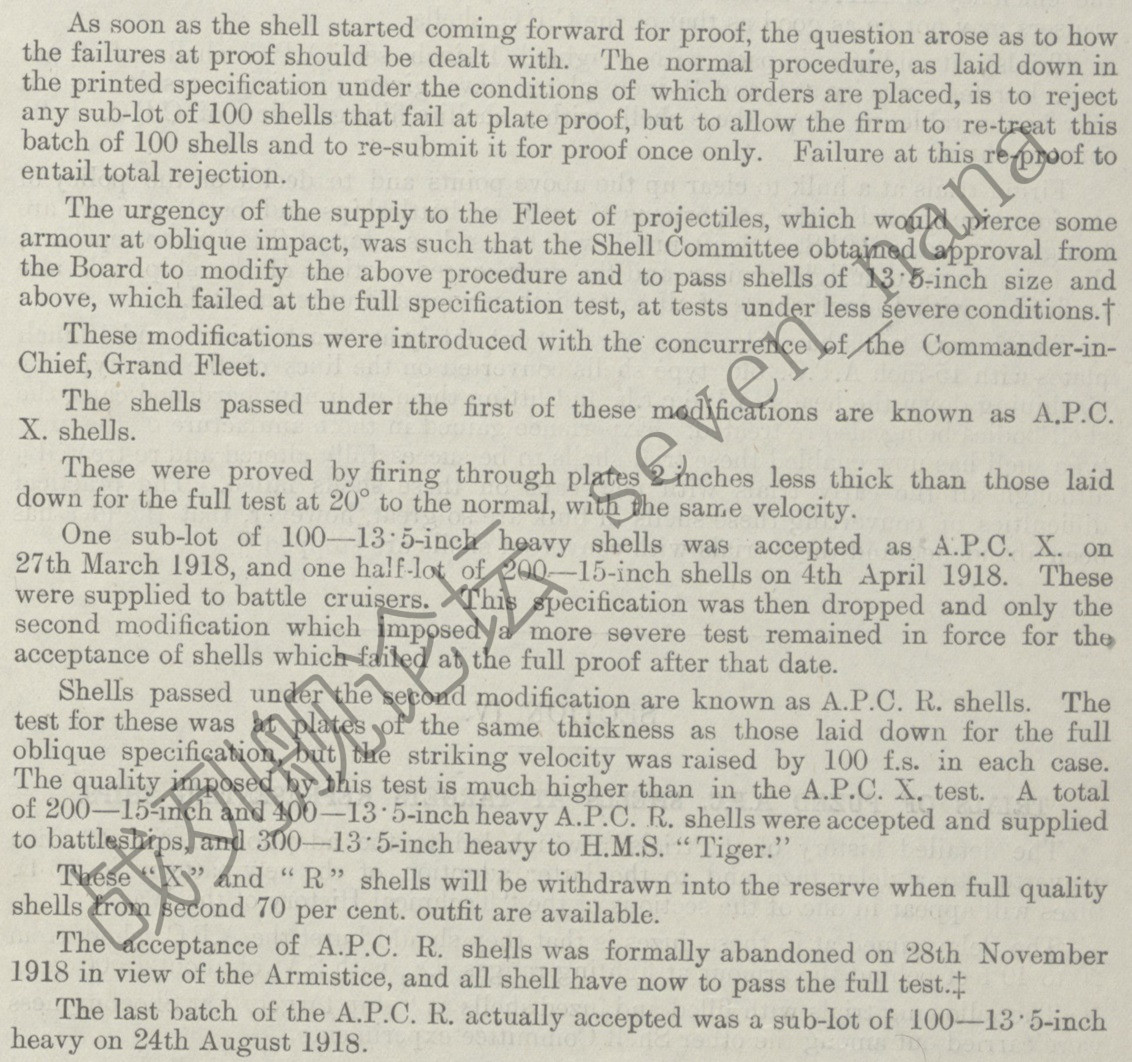

验收测试

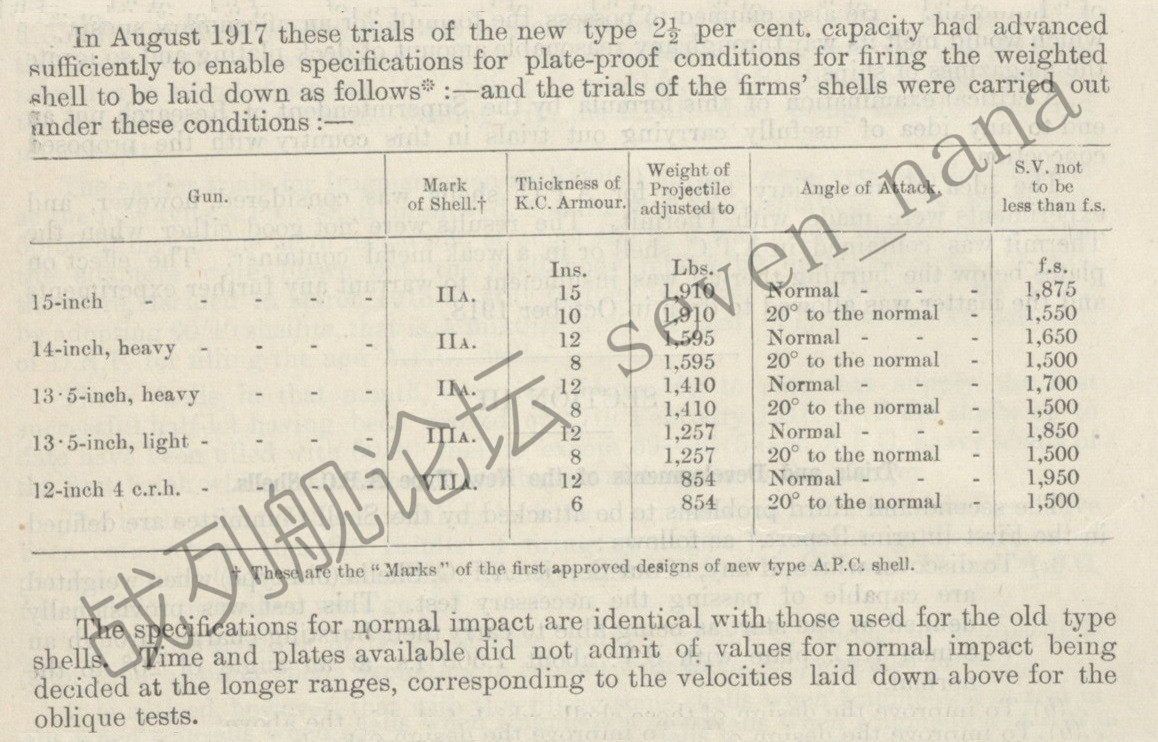

至1917年8月时,这种装填系数为2.5%的新式穿甲弹,其研发和测试进度已经达到了能够为其设定验收测试标准的阶段。因此,我们为其设定了以下的测试标准,并按这些标准对各个厂商所生产的炮弹进行了测试。

0度入射角下的验收测试标准

| 火炮/弹药类型 | 炮弹型号 | 炮弹重量 | 测试装甲厚度 | 入射角 | 测试速度 | | 15英寸 | Mark IIA | 1,910磅 | 15英寸 | 0度 | 1,875英尺/秒 | | 14英寸 | Mark IIA | 1,595磅 | 12英寸 | 0度 | 1,650英尺/秒 | | 13.5英寸(重弹) | Mark IIA | 1,410磅 | 12英寸 | 0度 | 1,700英尺/秒 | | 13.5英寸(轻弹) | Mark IIIA | 1,257磅 | 12英寸 | 0度 | 1,850英尺/秒 | | 12英寸 | Mark VIIA | 854磅 | 12英寸 | 0度 | 1,950英尺/秒 |

20度入射角下的验收测试标准

| 火炮/弹药类型 | 炮弹型号 | 炮弹重量 | 测试装甲厚度 | 入射角 | 测试速度 | | 15英寸 | Mark IIA | 1,910磅 | 10英寸 | 20度 | 1,550英尺/秒 | | 14英寸 | Mark IIA | 1,595磅 | 8英寸 | 20度 | 1,500英尺/秒 | | 13.5英寸(重弹) | Mark IIA | 1,410磅 | 8英寸 | 20度 | 1,500英尺/秒 | | 13.5英寸(轻弹) | Mark IIIA | 1,257磅 | 8英寸 | 20度 | 1,500英尺/秒 | | 12英寸 | Mark VIIA | 854磅 | 6英寸 | 20度 | 1,500英尺/秒 |

0度角下的验收测试规格,与老式穿甲弹的验收测试规格是相同的。由于时间紧张、装甲板的数量也有限,因此在垂直入射测试上,我们认为没有必要像在倾斜入射测试中那样,采用远距离射击时的弹着速度(因为如果要改变0度角下的测试速度规格,那么老式穿甲弹验收测试的相关经验就无法得到沿用了,势必要先测试新式炮弹在新的测试速度规格下,能在0度角上击穿多大厚度的装甲,随后才能确定测试规格,而这都是需要花费时间、消耗测试用装甲板的)。

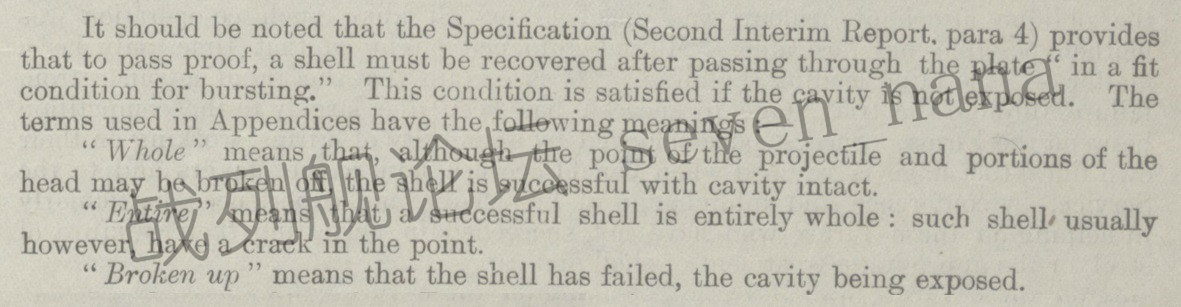

需要注意的是,根据规定,炮弹在击穿装甲板之后,必须要处在能够起爆的状态下,否则便不算通过了测试。所谓的能够起爆的状态,指的是炮弹的装药腔不能暴露在外。对于炮弹的状态,我们使用了几种不同的描述方式,其具体定义如下:

弹体完整(Entire),指的是整个炮弹都是完整的,不过需要说明的是,弹体尖端开裂是允许的。

装药腔完整(Whole),指的是炮弹的装药腔并未暴露在外,但弹尖和弹体部分区域可能已经发生破损、剥落。

装药腔破损(Broken up),指的是炮弹发生破裂,装药腔暴露在外。

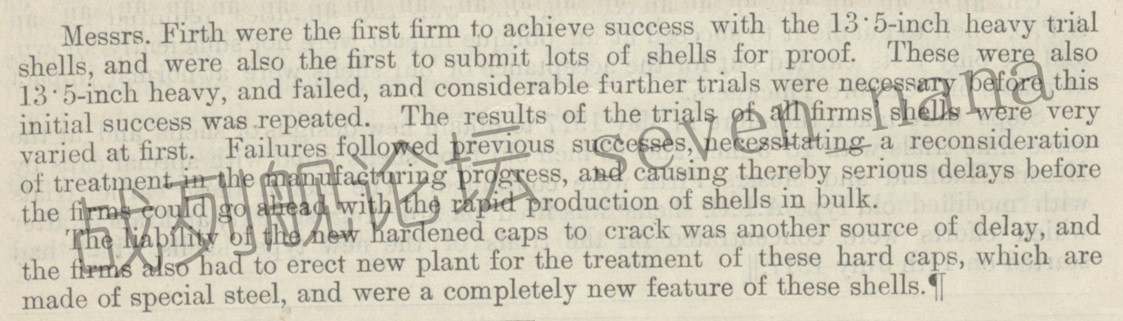

在13.5英寸重弹上,最早成功通过小规模测试的,是Firth公司的产品。同时,Firth公司在生产上也是领先的,他们是第一家完成了批量供应,进入了抽样验收环节的公司。不过他们提交的13.5英寸量产炮弹,并没有通过验收测试。研制的过程并不是一帆风顺的,此后他们又开展了大量测试,最后才达成了目标。至于其他公司的产品,在一开始也是表现各不相同的,有时候前一批成功通过了验收,后一批却没能通过。面对此种情形,我们重新审视了炮弹的制造处理工序,因此各厂商暂缓了大批量生产工作,使得炮弹的供应进度出现了严重的滞后。

除此之外,新式的硬被帽也存在问题,并拖延了炮弹的供应进度——这种被帽采用了全新的设计,由特殊合金制成,在最初的测试中出现了发生破裂的现象。为此,各生产厂商不得不建造新的车间来处理这些硬被帽,因此拖延了进度。

最早通过批量供应下的抽样验收的,是Vickers公司。他们生产的一批13.5英寸重弹,在1918年2月27日通过了验收测试。从此日至1918年5月18日,共有4,000枚炮弹通过了验收。

在此之后,为了继续优化穿甲弹的性能,我们在常规的验收测试之外,又开展了进一步的试验。这些试验的目的,是阐释验收失败的原因,并帮助研发进度落后的企业更快地找到制造弹体和被帽的有效方法,以便他们能尽早开展大批量生产。这些试验,都是在海军部的经费支持下完成的。

除此之外,各家厂商之间还建立起了有效的合作机制,通过交流各自的经验,使得每一方都得到了益处。而本委员会与各厂商之间的工作协调也非常顺畅,在为大舰队供应大批新式弹药的紧要任务面前,大家都展现出了最优秀的品质(这些都是官场上的套话)。

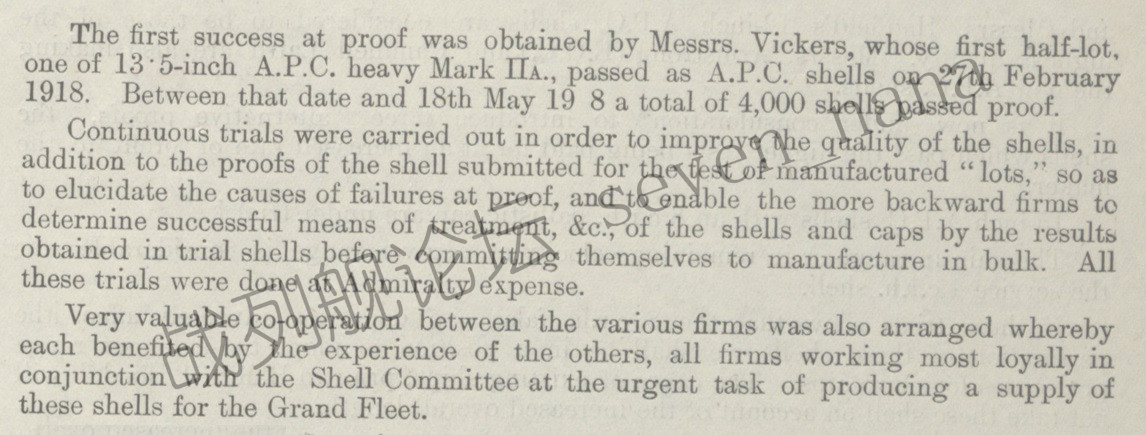

次等验收测试规格

随着生产出的炮弹不断进入验收测试环节,一个新的问题出现了:当炮弹未能通过验收测试时,这些炮弹该怎么处理呢?

按照通常惯例,即签订合同时所约定的书面规定,当一个子批量的炮弹(一个子批量是100发)未能通过验收测试时,我们会将该子批量中剩余的炮弹全部退回,但允许厂家重新处理这批炮弹,并允许其将这批炮弹重新提交。如果重新提交后的炮弹仍然未能通过验收测试,那么这批炮弹就会被全部拒绝。

然而,由于为舰队供应新式炮弹的任务非常紧迫,因此在征得了海军部的批准后,本委员会对上述的规定进行了调整:对于13.5英寸以上口径的炮弹,当其未能通过上述规格的验收测试时,允许其在难度较低的规格下进行重新测试(12英寸的炮弹不允许在难度较低的规格下进行重新测试,这一方面是因为12英寸炮弹的制造难度较低,无法通过验收测试的本就不多;另一方面则是因为12英寸穿甲弹的性能本就有限,测试规格只要求其能在测试条件下对抗6英寸厚度的装甲板,如果再降低要求,则这种炮弹在实战中就很难有机会打穿敌舰的装甲板了)。

在大舰队总司令(贝蒂)的允准下,我们引入了两个新的测试规格:

其中的第一个规格,叫做APCX规格,通过这种规格的验收测试的炮弹,被称之为APCX。在这种测试规格下,我们使用20度角进行测试,装甲板厚度比原先的标准低2英寸,而测试速度则保持不变。

1918年3月27日时,一批100发的13.5英寸穿甲弹(重弹)按APCX规格通过了验收。在1918年4月4日,另一批200发的15英寸穿甲弹也按APCX规格通过了验收。这些炮弹都被供应给了战列巡洋舰部队。

自此之后,我们便弃用了APCX规格,并引入了第二个规格,一个相较之下更为严格的规格。从此,未能通过全规格测试的炮弹,只允许按照这第二个规格来进行验收。

这第二个规格,叫做APCR规格,通过这种规格的验收测试的炮弹,被称之为APCR。在这种测试规格下,我们使用20度角进行测试,装甲板厚度与原先的标准相同,但测试速度则分别在原有基础上增加100英尺/秒。能通过这种规格测试的炮弹,其性能要比只能通过APCX规格测试的炮弹好很多。在我们验收的炮弹中,总共有200发15英寸炮弹和700发13.5英寸炮弹(重弹),是按照APCR规格通过验收的。在这些炮弹中,有300发13.5英寸炮弹被供应给了虎号战列巡洋舰,其余都供应给了战列舰。

当全规格的穿甲弹的供应量达到要求后,这些次等规格的炮弹都会退出一线,作为后备弹药库存。

在停战之后,我们于1918年11月28日时正式弃用了APCR规格,自此所有的炮弹都必须通过全规格的测试,才能通过验收。

三种不同规格的验收测试标准

APC规格的测试标准,我们先前已经列出来过了,这里不再重复。

APCX规格的验收测试标准

| 火炮/弹药类型 | 测试装甲厚度 | 入射角 | 测试速度 | | 15英寸 | 8英寸 | 20度 | 1,550英尺/秒 | | 14英寸 | 6英寸 | 20度 | 1,500英尺/秒 | | 13.5英寸(重弹) | 6英寸 | 20度 | 1,500英尺/秒 | | 13.5英寸(轻弹) | 6英寸 | 20度 | 1,500英尺/秒 |

APCR规格的验收测试标准

| 火炮/弹药类型 | 测试装甲厚度 | 入射角 | 测试速度 | | 15英寸 | 10英寸 | 20度 | 1,650英尺/秒 | | 14英寸 | 8英寸 | 20度 | 1,600英尺/秒 | | 13.5英寸(重弹) | 8英寸 | 20度 | 1,600英尺/秒 | | 13.5英寸(轻弹) | 8英寸 | 20度 | 1,600英尺/秒 |

验收测试相关照片

注释:以下照片只是节选,我并没有把每一次验收时的照片全都贴出来。

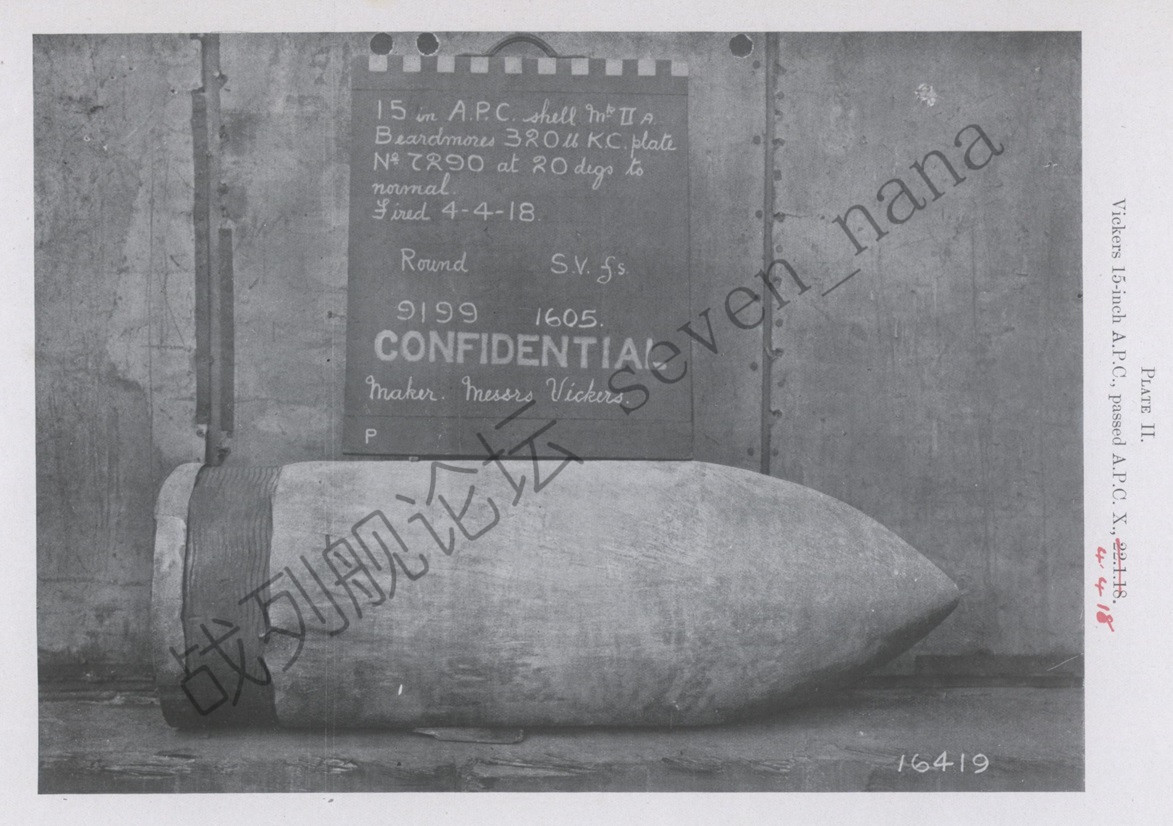

1918年4月4日,Vickers生产的15英寸穿甲弹,按照APCX规格测试,通过验收

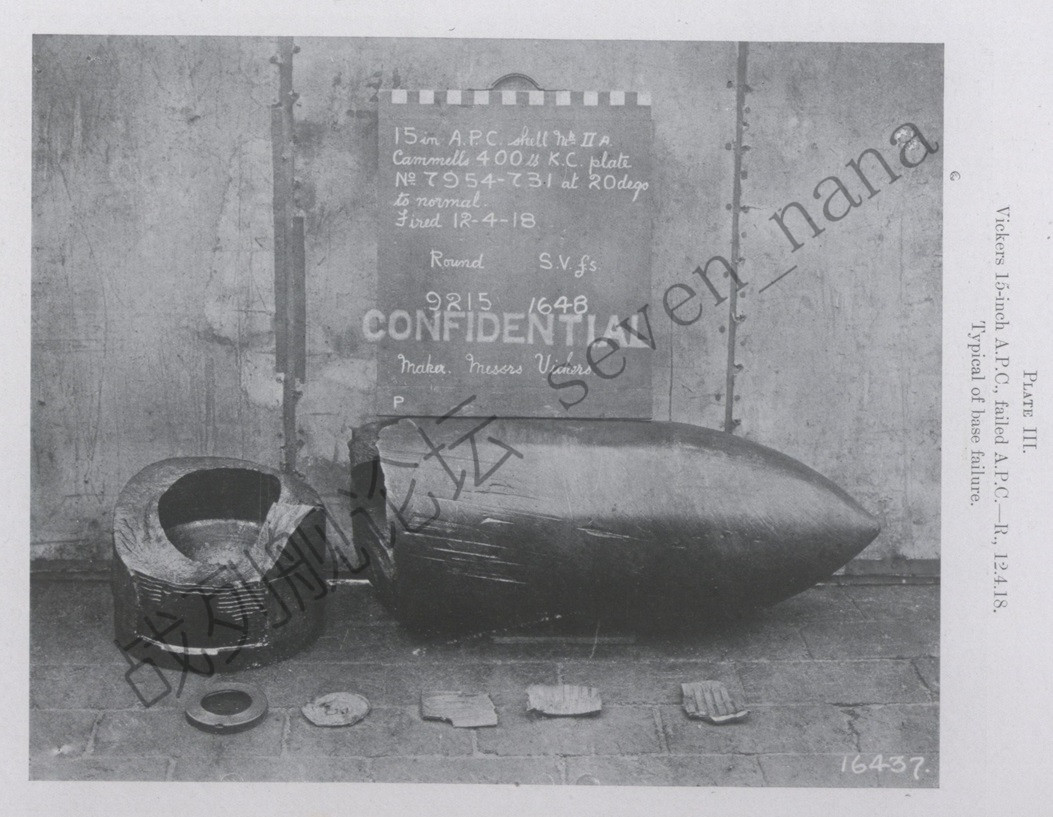

1918年4月12日,Vickers生产的15英寸穿甲弹,按照APCR规格测试,未能通过验收

这发炮弹的弹底部分发生断裂,装药腔暴露在外,因此被判定为测试失败。

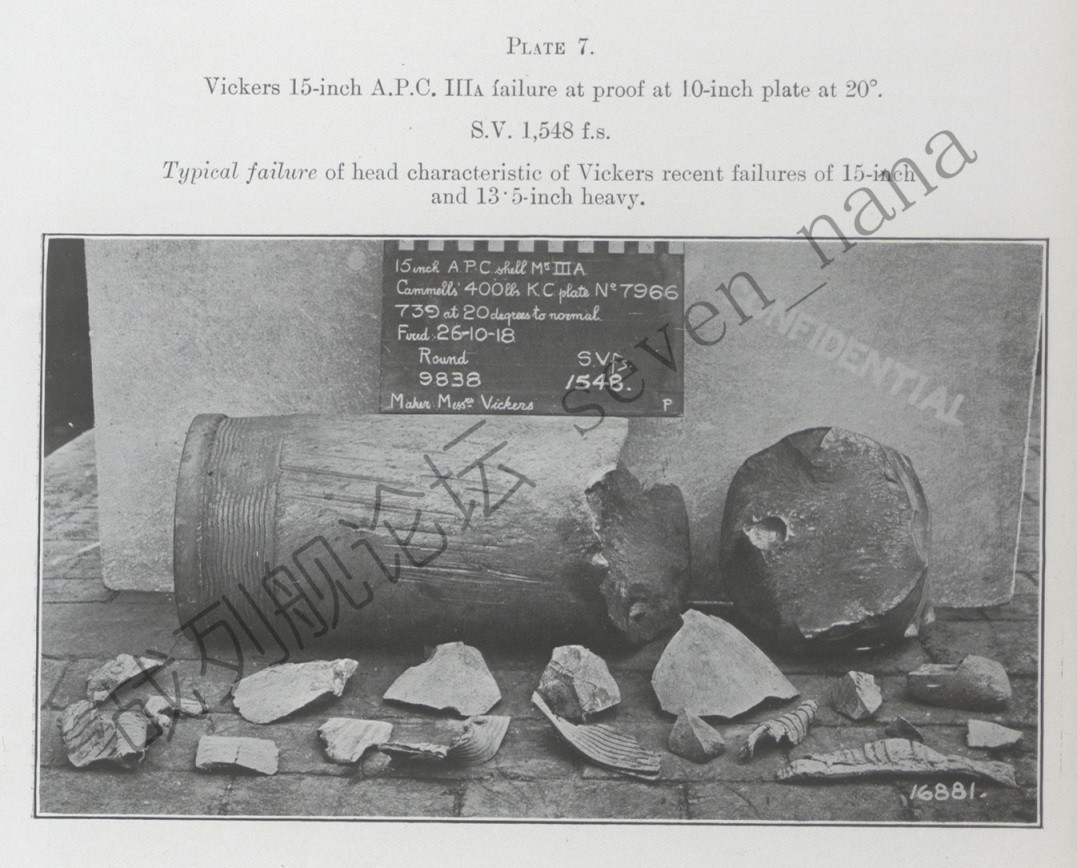

1918年10月26日,Vickers生产的15英寸穿甲弹,按照APC规格测试,未能通过验收

这发炮弹的弹头部分发生断裂,从弹头部分的断面看,装药腔可能已经暴露在外了。

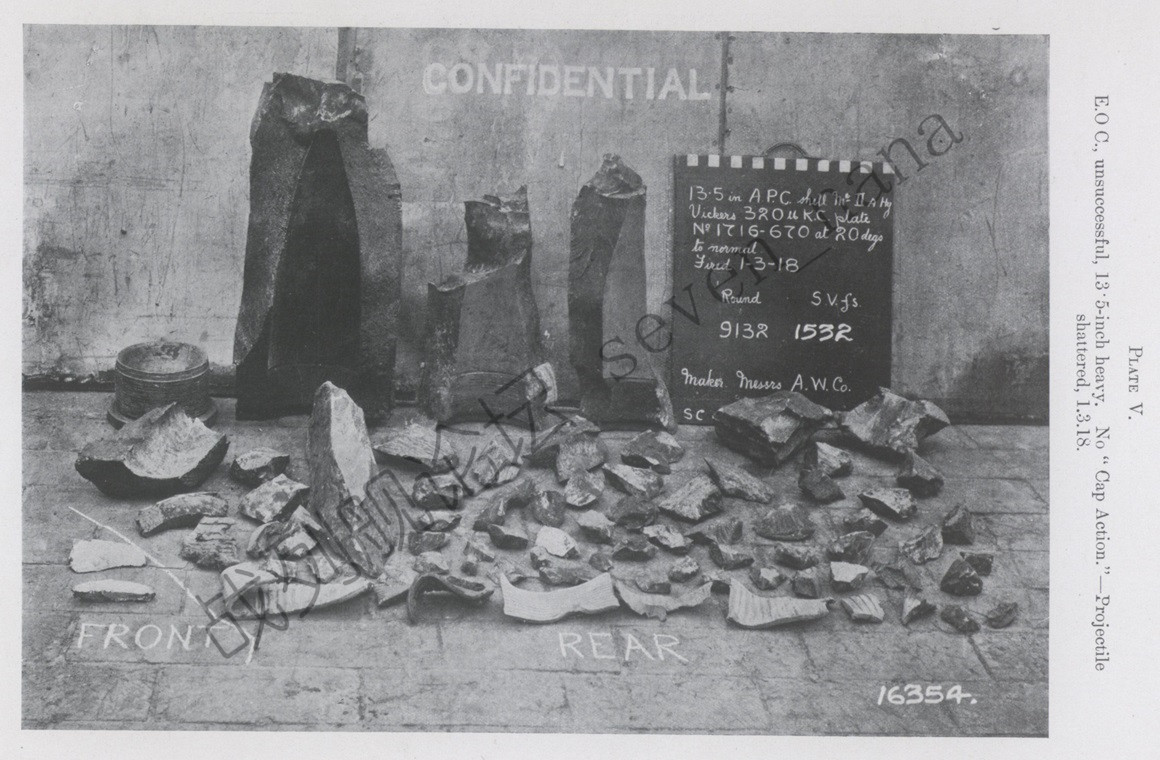

1918年3月1日,EOC生产的13.5英寸穿甲弹(重弹),按照APC规格测试,未能通过验收

这发炮弹的弹体直接碎裂了,表现够差的。

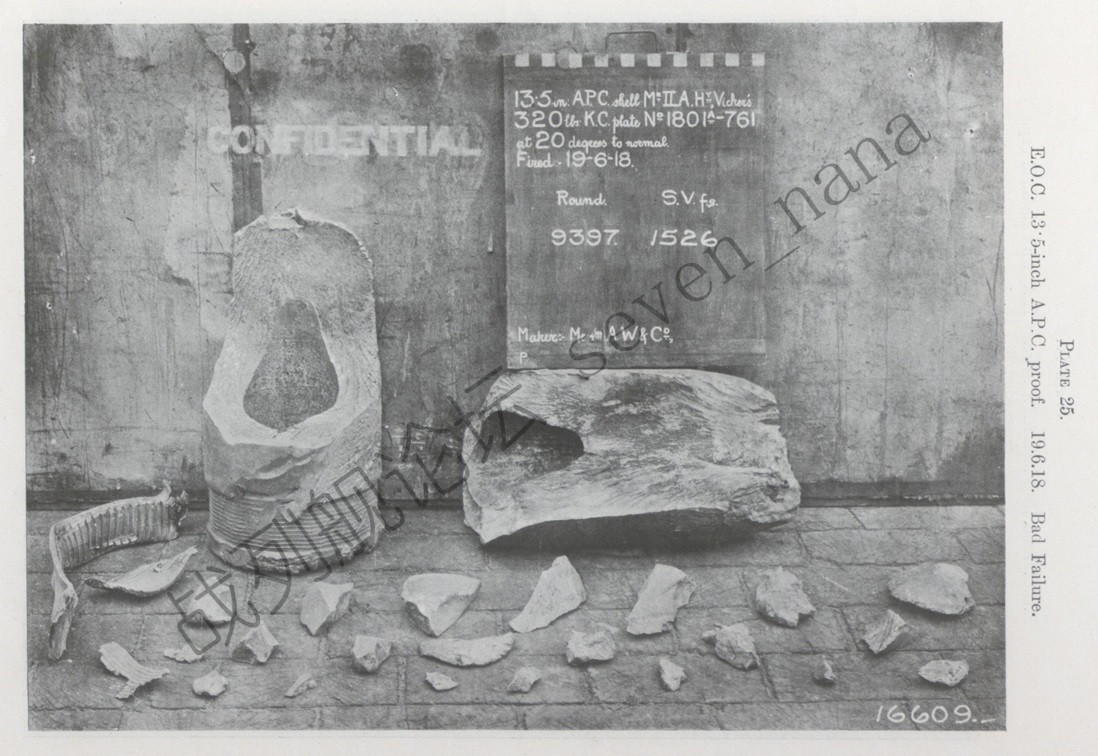

1918年6月19日,EOC生产的13.5英寸穿甲弹(重弹),按照APC规格测试,未能通过验收

这发炮弹的弹体同样是直接碎裂了,不过比起上一发要好一些。

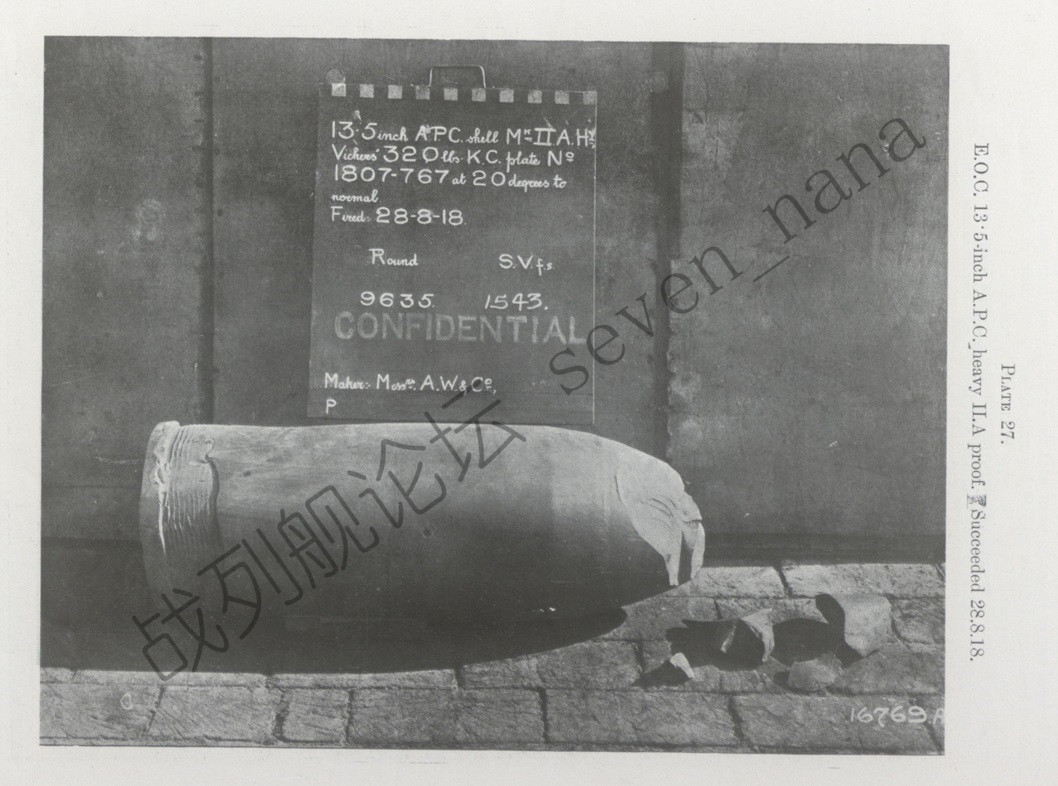

1918年8月28日,EOC生产的13.5英寸穿甲弹(重弹),按照APC规格测试,通过验收

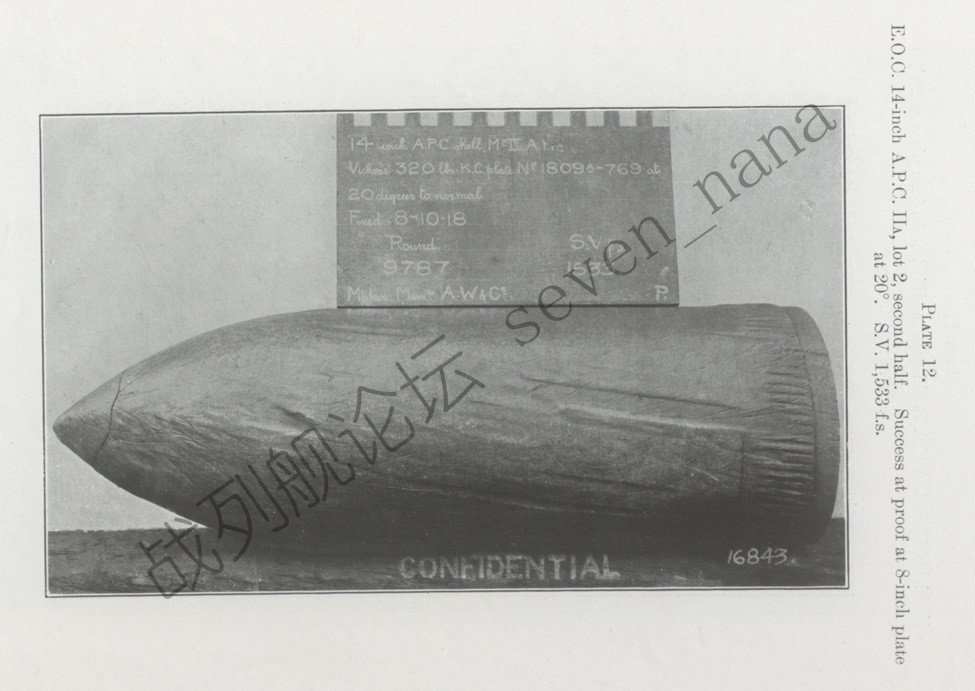

1918年10月8日,EOC生产的14英寸穿甲弹,按照APC规格测试,通过验收

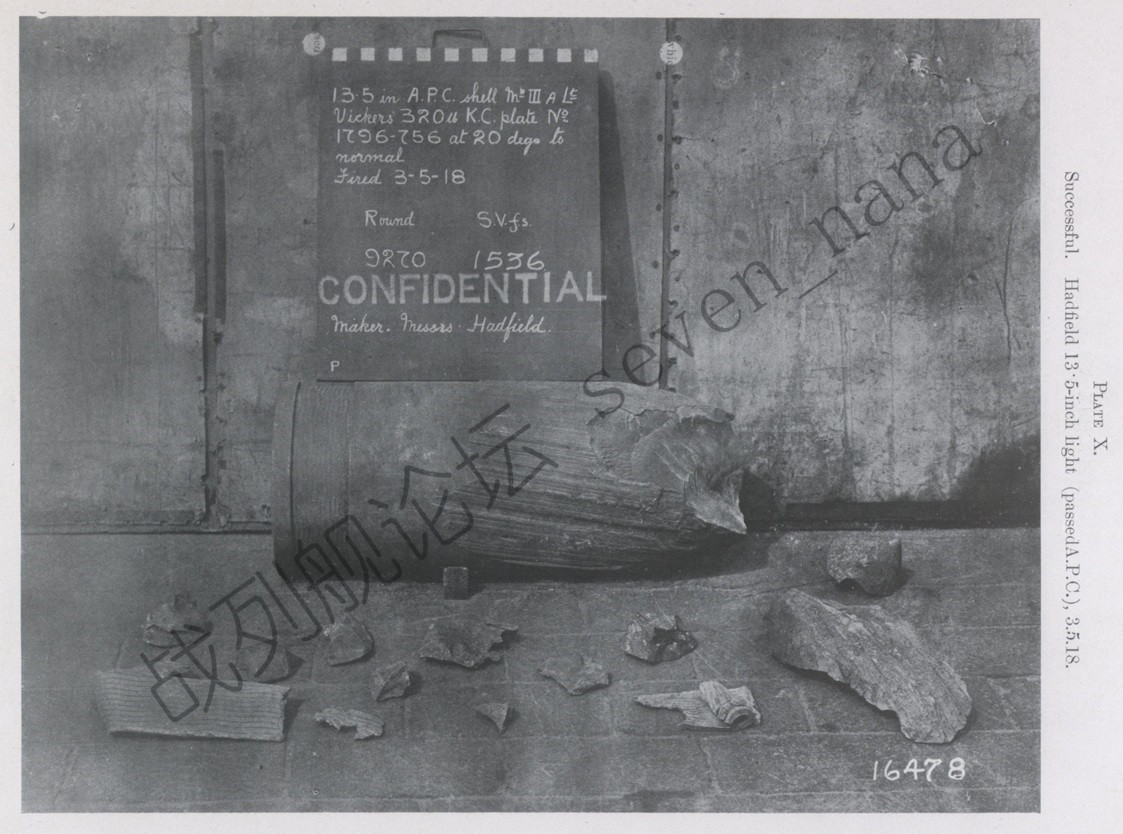

1918年4月19日,Hadfield生产的13.5英寸穿甲弹(重弹),按照APC规格测试,通过验收

1918年5月3日,Hadfield生产的13.5英寸穿甲弹(轻弹),按照APC规格测试,通过验收

这发虽然通过了验收测试,不过弹头部分的损坏程度还是比较严重的。

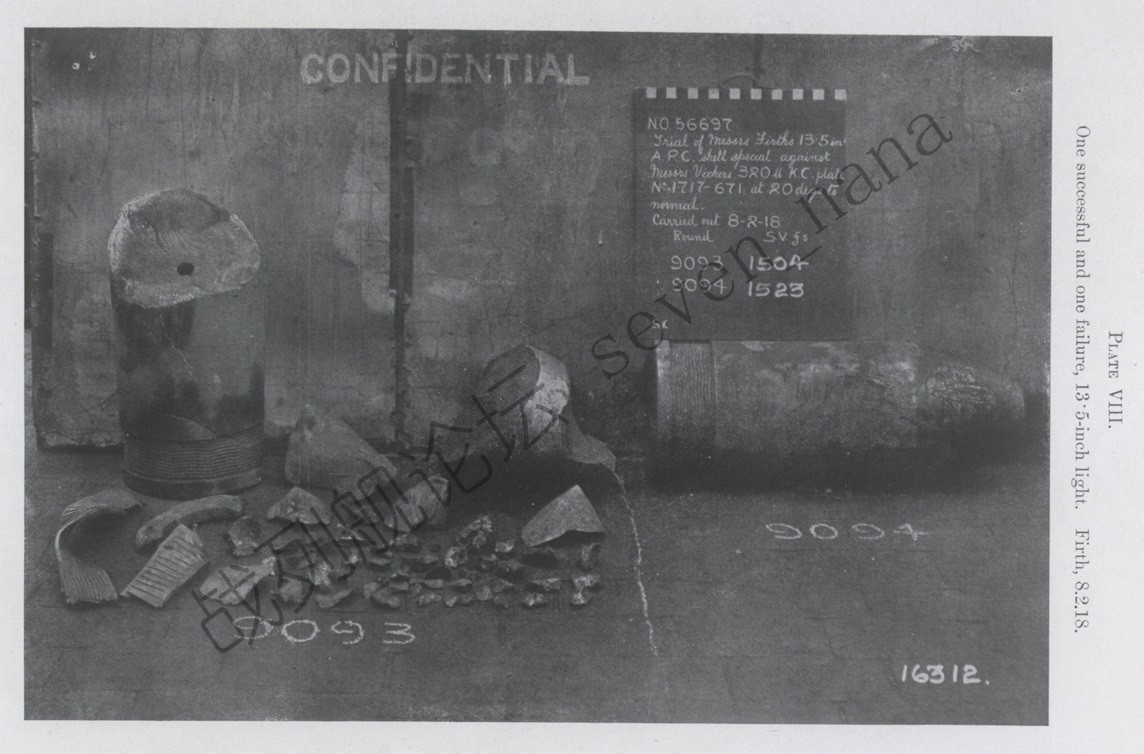

1918年2月8日,Firth生产的13.5英寸穿甲弹(轻弹),按照APC规格测试,一发通过验收,另一发未能通过验收

未能通过验收的那一发(图中左侧那发),装药腔已经暴露出来了(弹体上的那个小孔就是装药腔的顶端部分)。

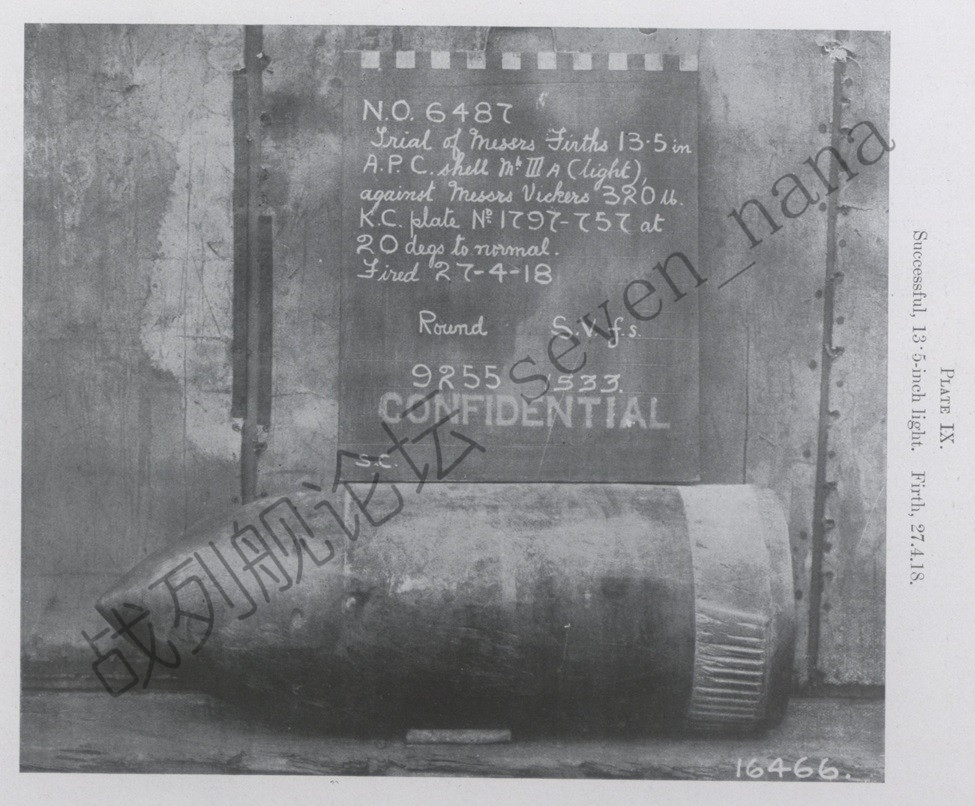

1918年4月27日,Firth生产的13.5英寸穿甲弹(轻弹),按照APC规格测试,通过验收

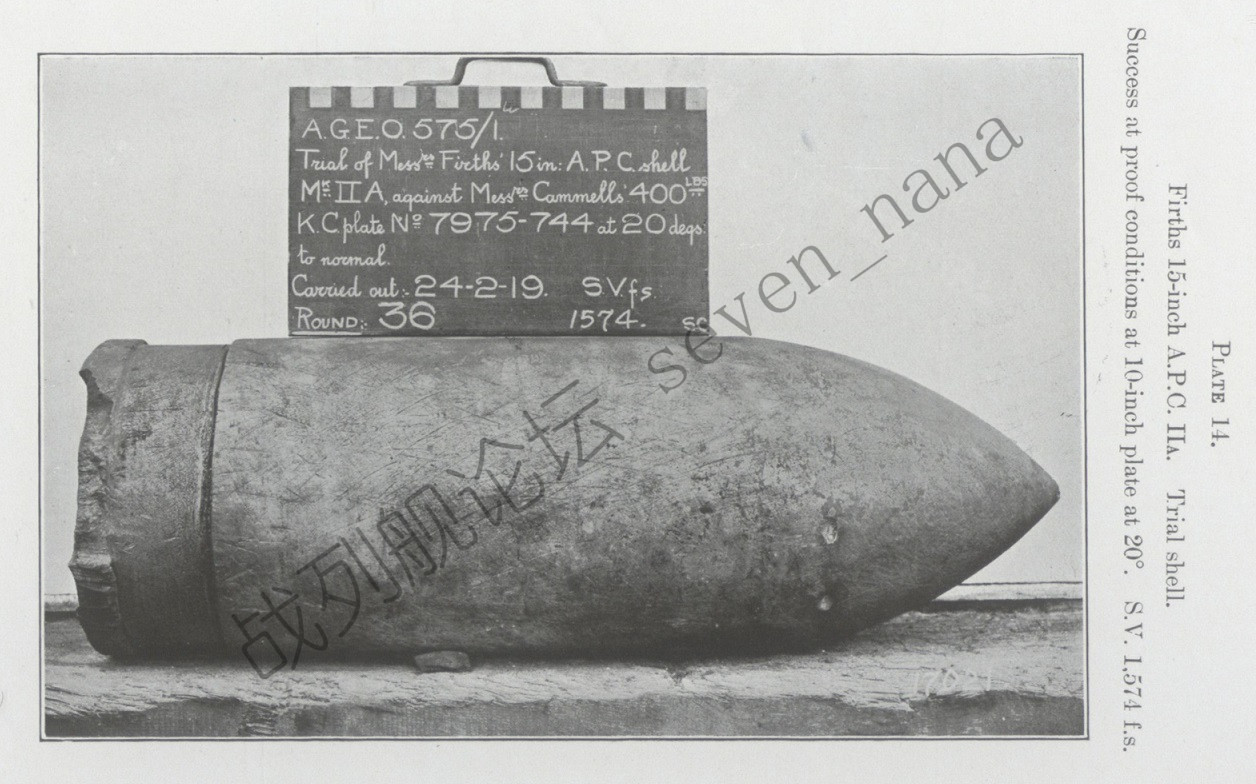

1919年2月24日,Firth生产的15英寸穿甲弹,按照APC规格测试,通过验收

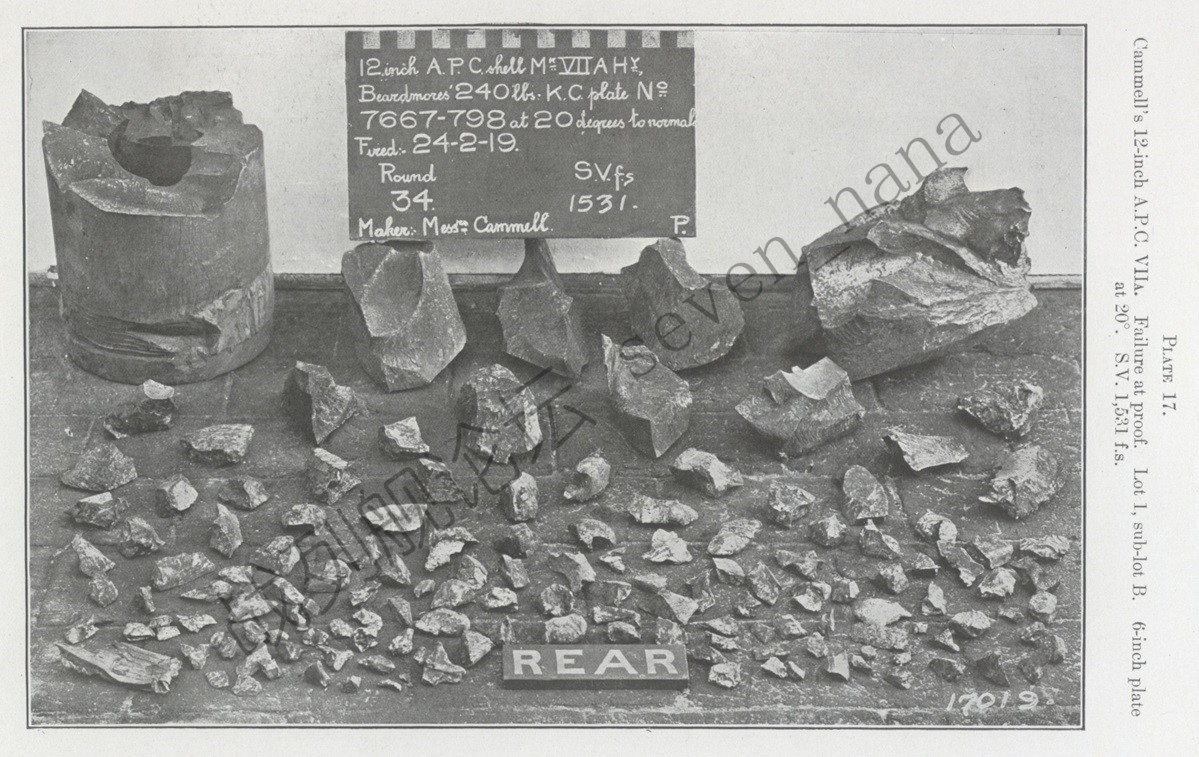

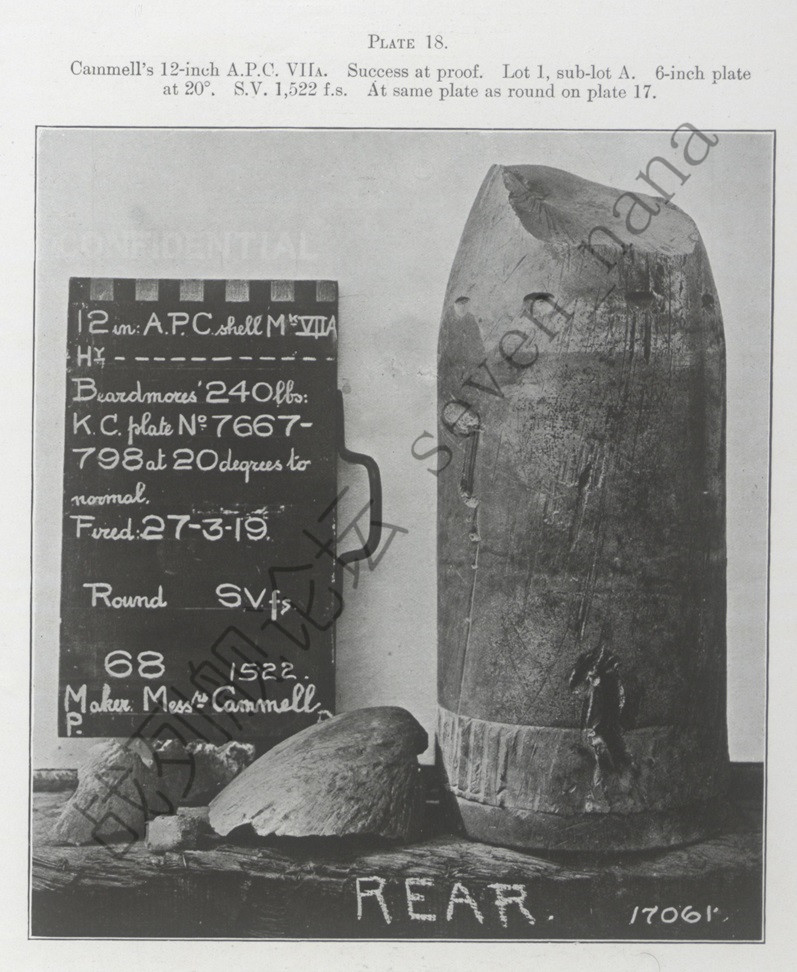

1919年2月24日,Cammell生产的12英寸穿甲弹,按照APC规格测试,未能通过验收

这发炮弹的弹体直接碎裂了,并且可谓是撞得粉粉碎。

1919年3月27日,Cammell生产的12英寸穿甲弹,按照APC规格测试,通过验收

这发虽然通过了验收测试,不过弹头部分的损坏程度还是比较严重的。

验收测试规格的提升

除了按上述三种规格进行测试和验收外,该委员会还安排了一些超规格的测试。

1918年5月28日,Hadfield生产的13.5英寸穿甲弹(重弹),超规格测试,20度入射角,1,700英尺/秒的着速,射击12英寸装甲板

注释:正常规格,是20度入射角,1,500英尺/秒的着速,射击8英寸装甲板

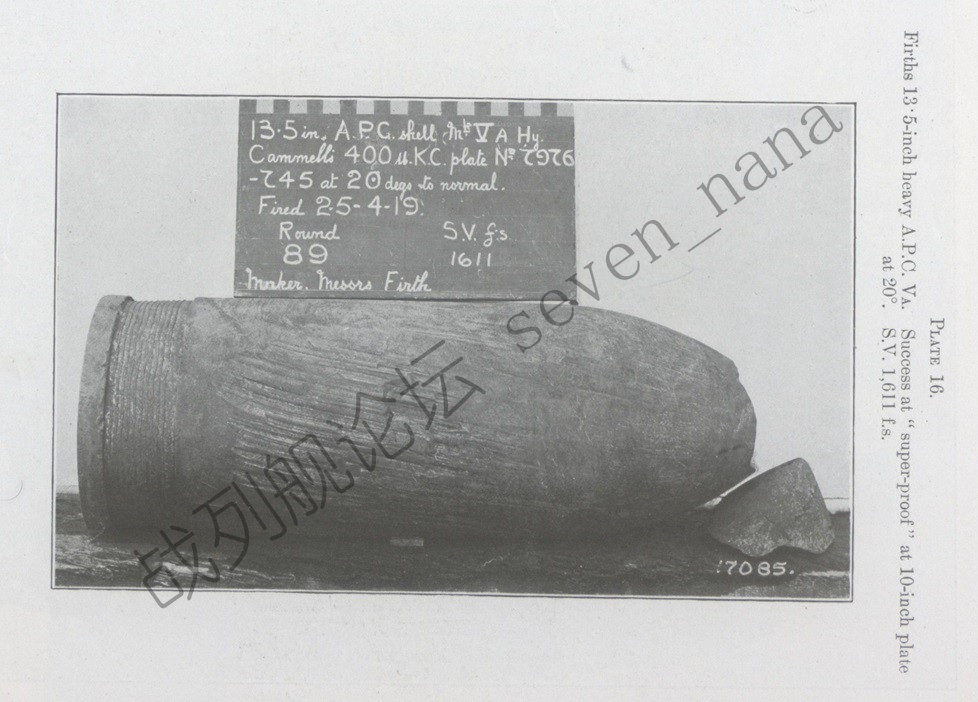

1919年4月25日,Firth生产的13.5英寸穿甲弹(重弹),超规格测试,20度入射角,1,611英尺/秒的着速,射击10英寸装甲板

注释:正常规格,是20度入射角,1,500英尺/秒的着速,射击8英寸装甲板

(由于存在五个不同的厂商、三种不同的验收规格的缘故),不同批次的炮弹的实际质量是存在着一些出入的。并且我们发现,部分厂商在最近生产出的一些弹药,其实际性能是要远远超出全规格测试的要求的。整体来看,在15英寸穿甲弹中,Hadfield的产品质量最好;在13.5英寸穿甲弹中,Firth和Hadfield的产品质量最好,在12英寸穿甲弹中,Hadfield的产品质量最好。Armstrong(EOC)和Cammell也在生产新式穿甲弹(这句话的言外之意似乎是暗指这两家生产的炮弹,质量不那么好。此外这里没有提到Vickers,或许是暗指Vickers的产品质量中规中矩,不好也不差)。

基于以上情况,我们决定引入三种测试规格供厂商选择,如果炮弹能通过要求更高的测试规格,则我们会对其生产厂商进行奖励。

这三种测试规格,分别是:

低规格:这种规格指的就是现有的全规格测试标准,测试角度为20度,装甲板厚度和测试速度均与现有规格一致。

平均规格:测试角度为20度,装甲板厚度比现有规格高2英寸,测试速度则根据试验结果拟定。其拟定原则,是目前最优秀的厂商所生产的优良品质的炮弹,将刚刚好能够按这个规格通过验收测试。

高规格:测试角度为20度,装甲板厚度比现有规格高2英寸,测试速度与现有规格一致。

能够通过平均规格和高规格测试的炮弹,我们将对其生产厂商进行奖励,起到鼓励进展最好的厂商的效果。

打靶测试

除了常规的验收测试之外,英国人还安排了一些特殊的、带有专门目的的打靶测试。

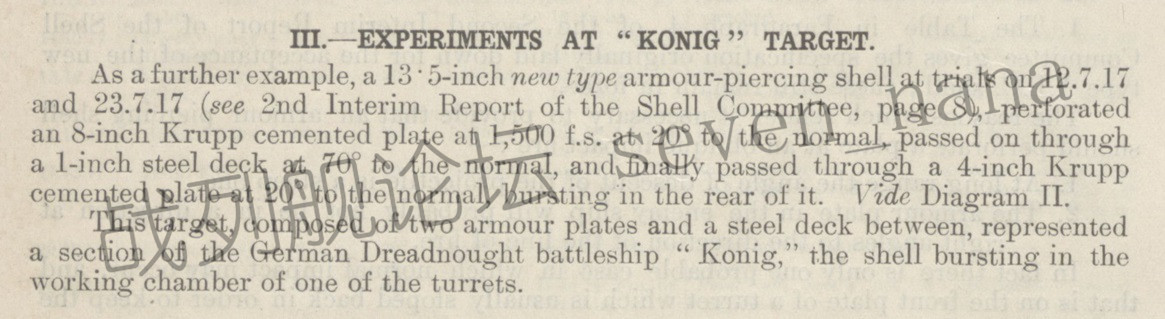

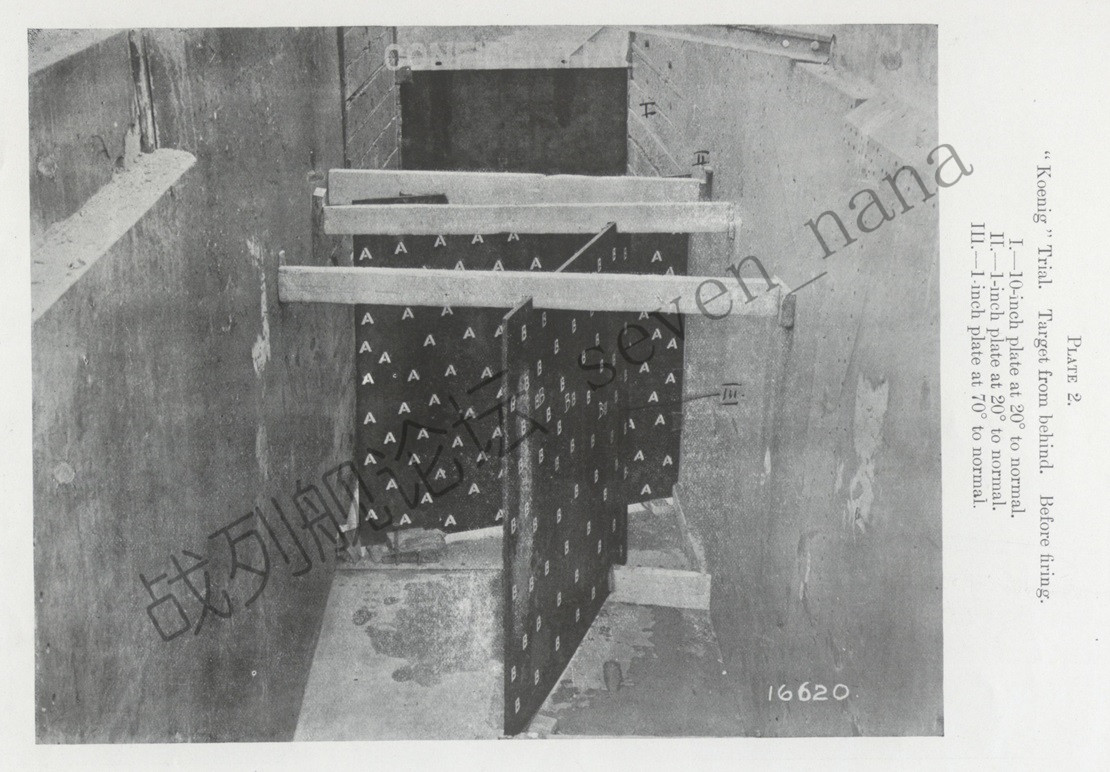

国王级试验,第一轮

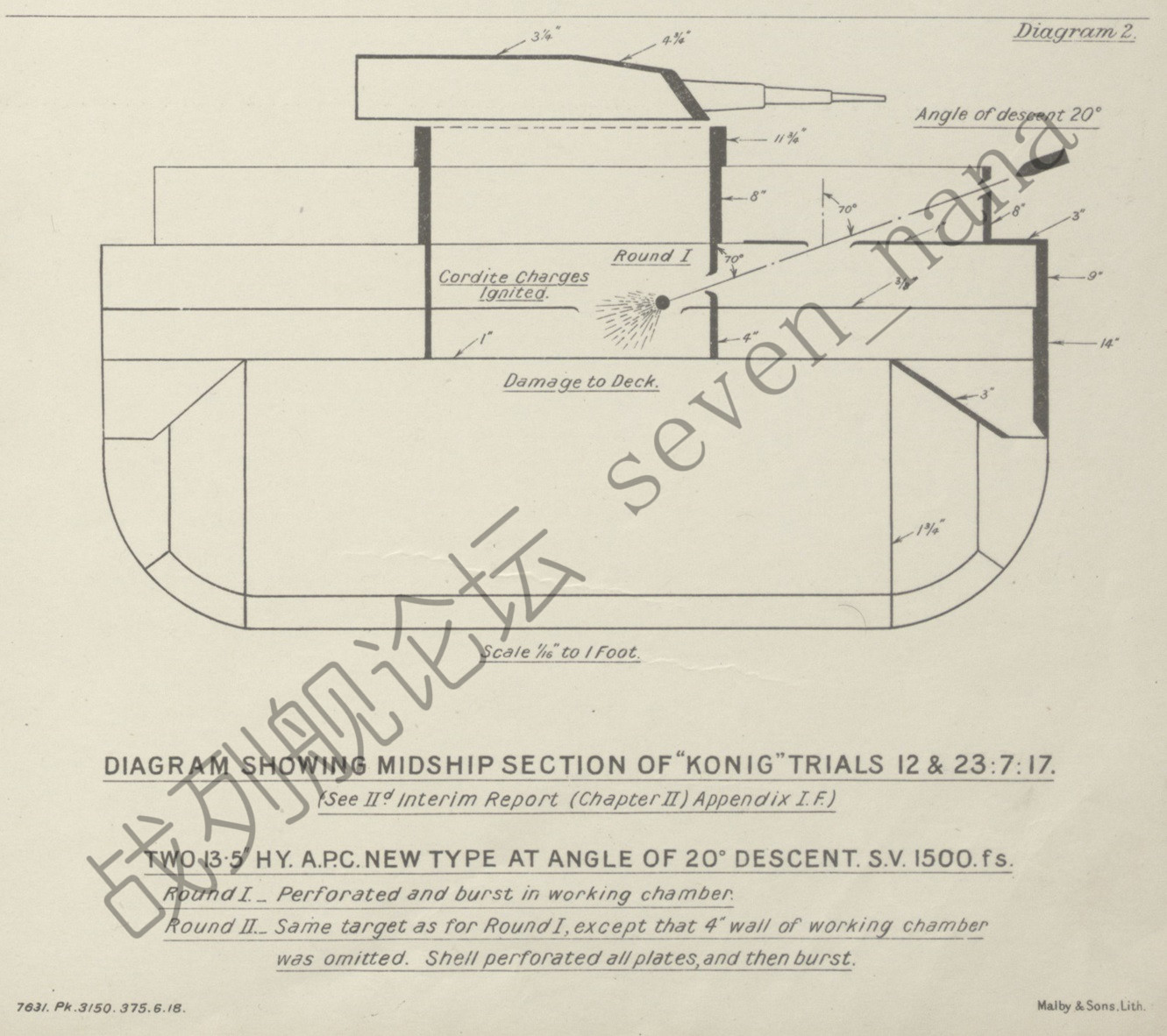

在1917年7月12日,我们对模拟靶进行了实弹测试,这种模拟靶由2块装甲板和1块薄钢板构成,模拟了德国海军国王级战列舰上的炮塔区域。13.5英寸的新式穿甲弹,以1,500英尺/秒的速度,在20度入射角下穿透了8英寸厚的克虏伯渗碳硬化装甲(模拟炮廓装甲带)后,又以70度的入射角击穿了1英寸厚的钢板(模拟甲板),最后以20度入射角穿透了4英寸厚的克虏伯渗碳硬化装甲(模拟炮座装甲),并在其后方(这个区域相当于炮塔内的换装室)爆炸。

在7月23日时,我们又进行了一次测试,此次测试中没有设置4英寸装甲板,炮弹在击穿8英寸装甲板和1英寸钢板后爆炸。

测试示意图

注释:这个模拟靶的装甲厚度与实际的国王级的装甲厚度略有一些出入,例如:国王级的炮廓装甲带,实际厚度为170mm,而非图中的8英寸;上部装甲带的实际厚度为200mm,而非图中的9英寸;此外,炮座、穹甲等位置的厚度也与实际有出入。

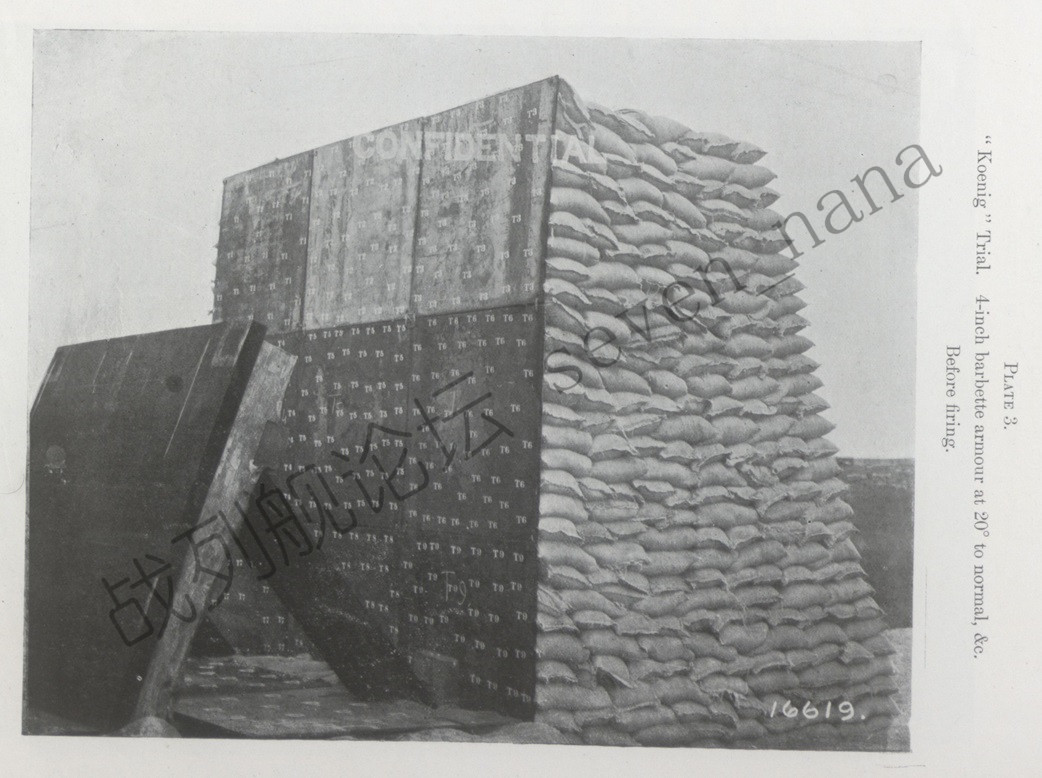

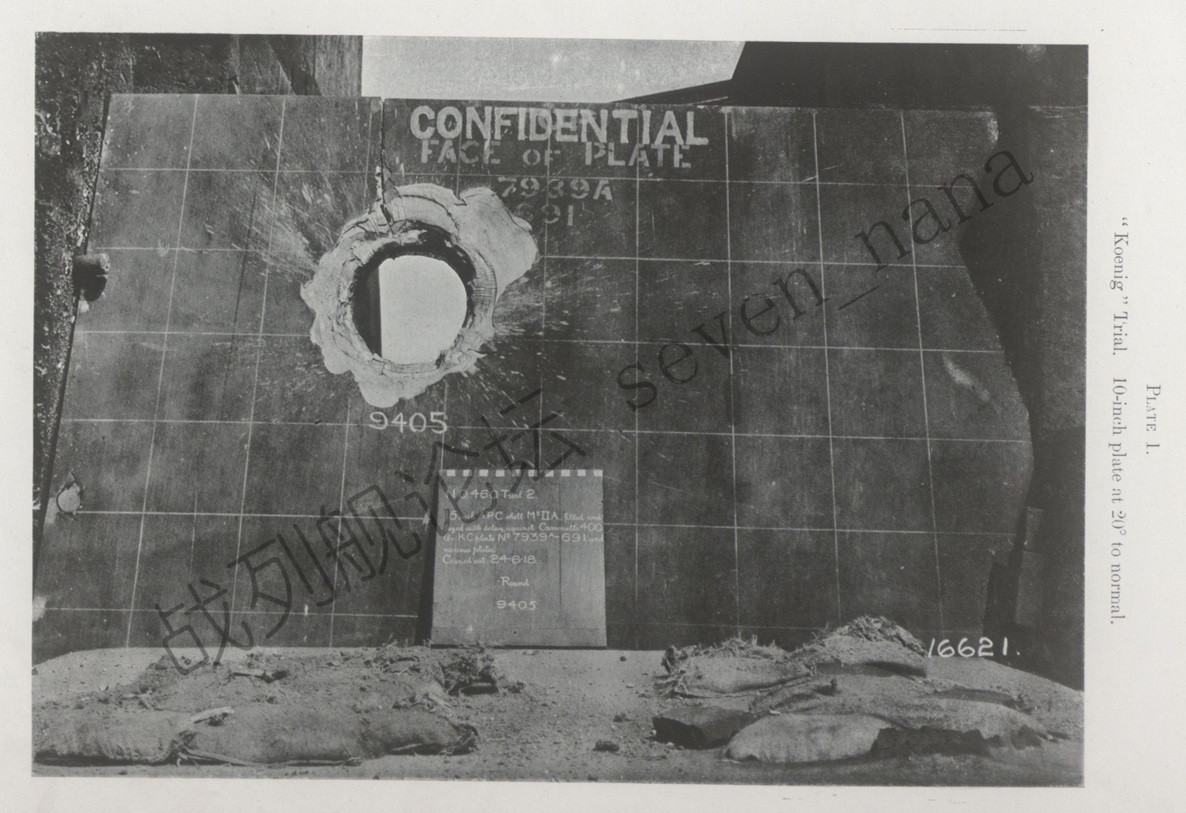

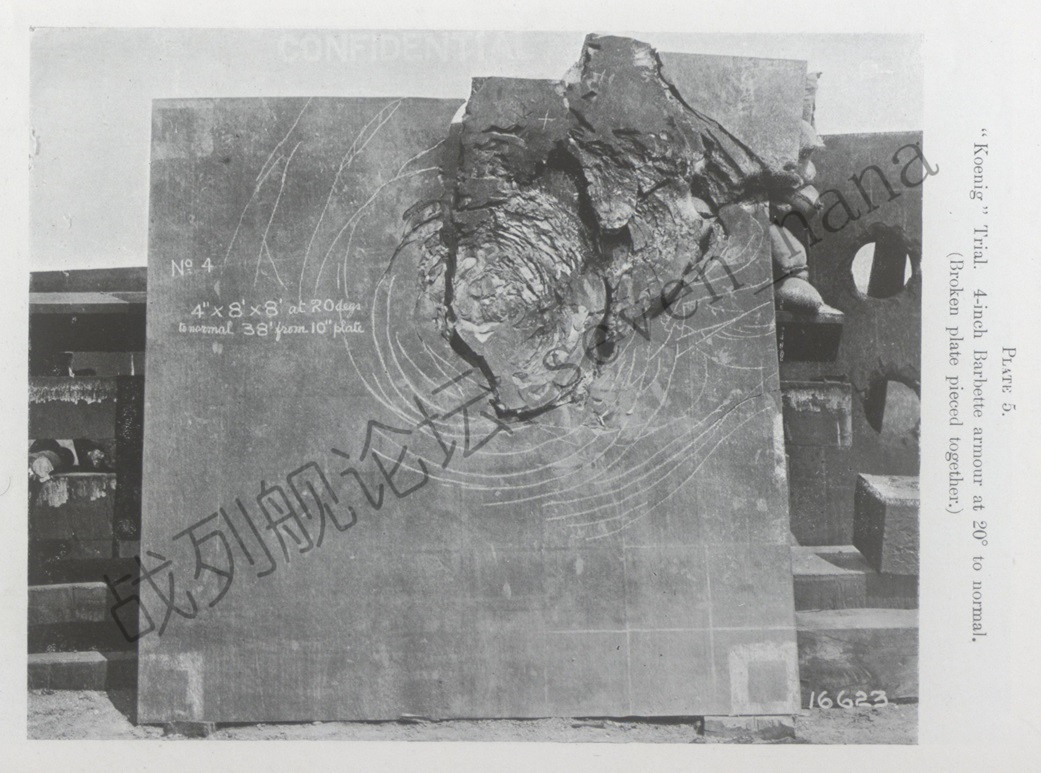

国王级试验,第二轮

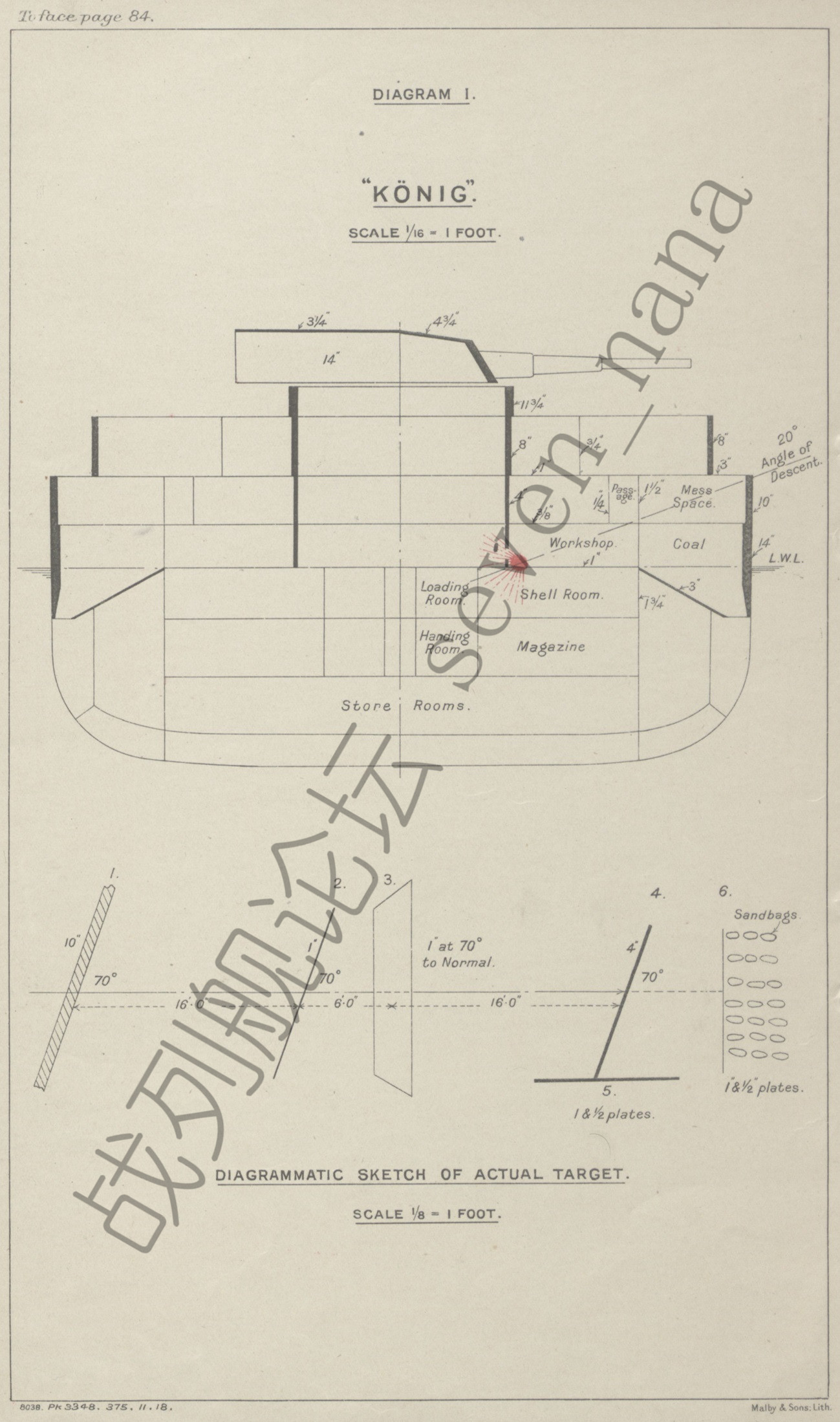

1918年6月14日,我们在舒伯里内斯靶场对德国国王级战列舰的模拟靶进行了测试,测试使用的是Hadfield生产的15英寸穿甲弹,引信为No. 16D型,测试角度为20度,测试速度为1,550英尺/秒。

炮弹击穿了10英寸厚度的装甲板(模拟上部装甲带)及其后方的2块薄钢板(模拟舱壁和甲板),最后在击中4英寸厚度的装甲板(模拟炮座装甲)时,在其表面起爆。这块装甲板被炸碎,其后方的支撑结构和沙袋被炸飞。

这发炮弹相当于在15,500码的距离上,穿入舰体内部38英尺后发生了爆炸,其效果相当于对炮塔内部造成了严重的破坏,并有引爆弹药库的可能,结果令人感到满意。

测试示意图

上方为国王级的装甲布局以及炮弹的模拟穿入路径,下方为模拟靶的布局(10英寸装甲板模拟上部装甲带;2层1英寸钢板分别模拟纵舱壁和甲板;4英寸装甲板模拟炮座装甲;后方的钢板和沙袋模拟炮座内部设备)。

注释:这个模拟靶的装甲厚度与实际的国王级的装甲厚度略有一些出入,例如:国王级的炮廓装甲带,实际厚度为170mm,而非图中的8英寸;上部装甲带的实际厚度为200mm,而非图中的10英寸;此外,炮座、穹甲等位置的厚度也与实际有出入。

靶板布局 - 舰体结构部分

远处那块是模拟上部装甲带的10英寸装甲板,中间那块是模拟纵舱壁的1英寸钢板,近处那块是模拟甲板的1英寸钢板。

靶板布局 - 炮座结构部分

左侧那块是模拟炮座装甲的4英寸装甲板,右侧部分是模拟炮座内部设备的钢板和沙袋。

被击穿的10英寸装甲板

这块钢板是用于模拟上部装甲带的。

被击穿的2块1英寸钢板

左侧那块是按照20度角布置的模拟纵舱壁的钢板,右侧那块是按70度角布置的模拟甲板的那块。

可以看到,在面对15英寸口径的穿甲弹时,由于T/D比非常悬殊(1/15),因此即便是70度的入射角也无济于事,1英寸厚的钢板就像一张破纸一样被炮弹戳烂了。

被炸坏的4英寸装甲板

这块装甲是用于模拟炮座装甲的。

被炸坏的钢板

这些钢板是布置在4英寸装甲板后方,用来模拟炮座内部设备的。

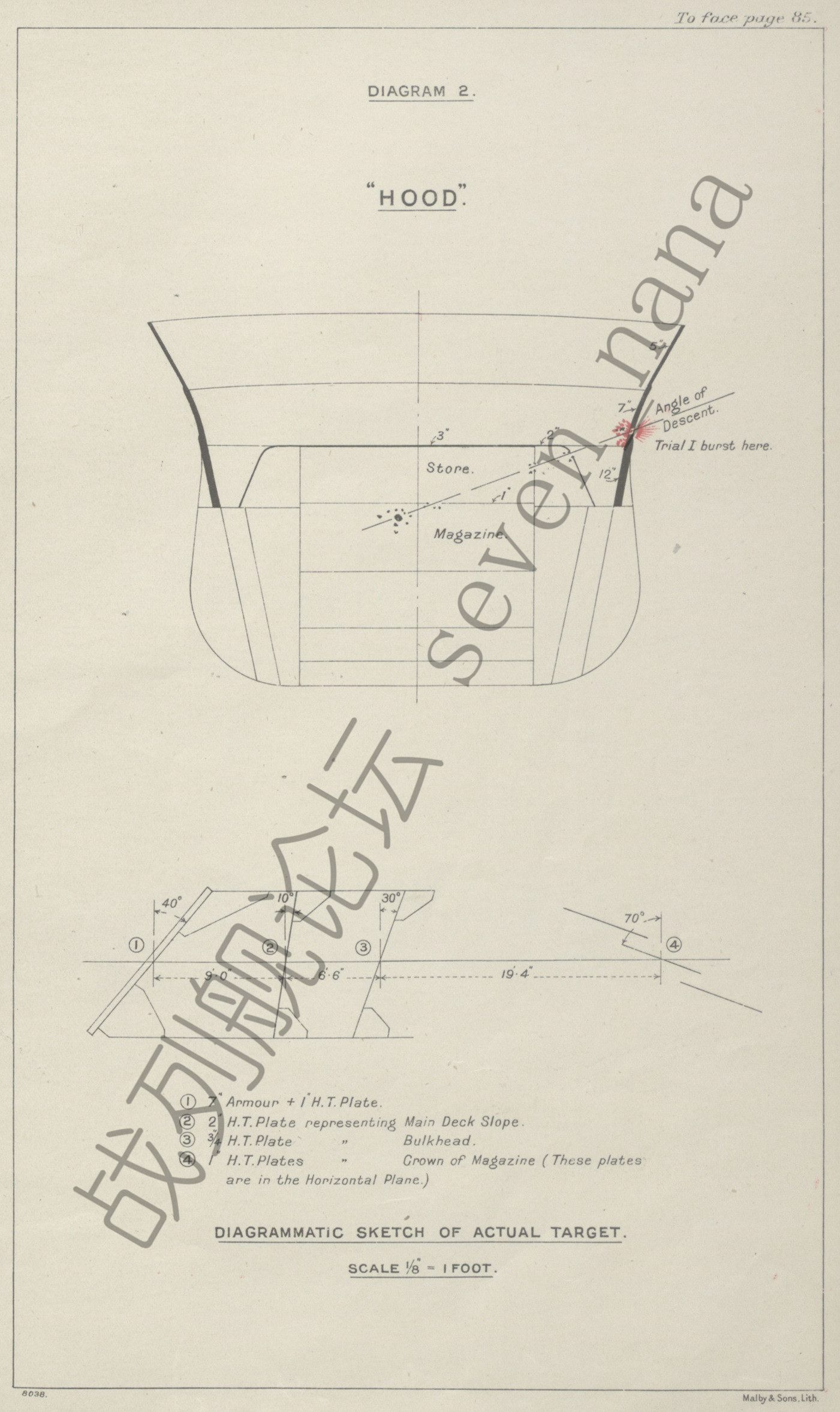

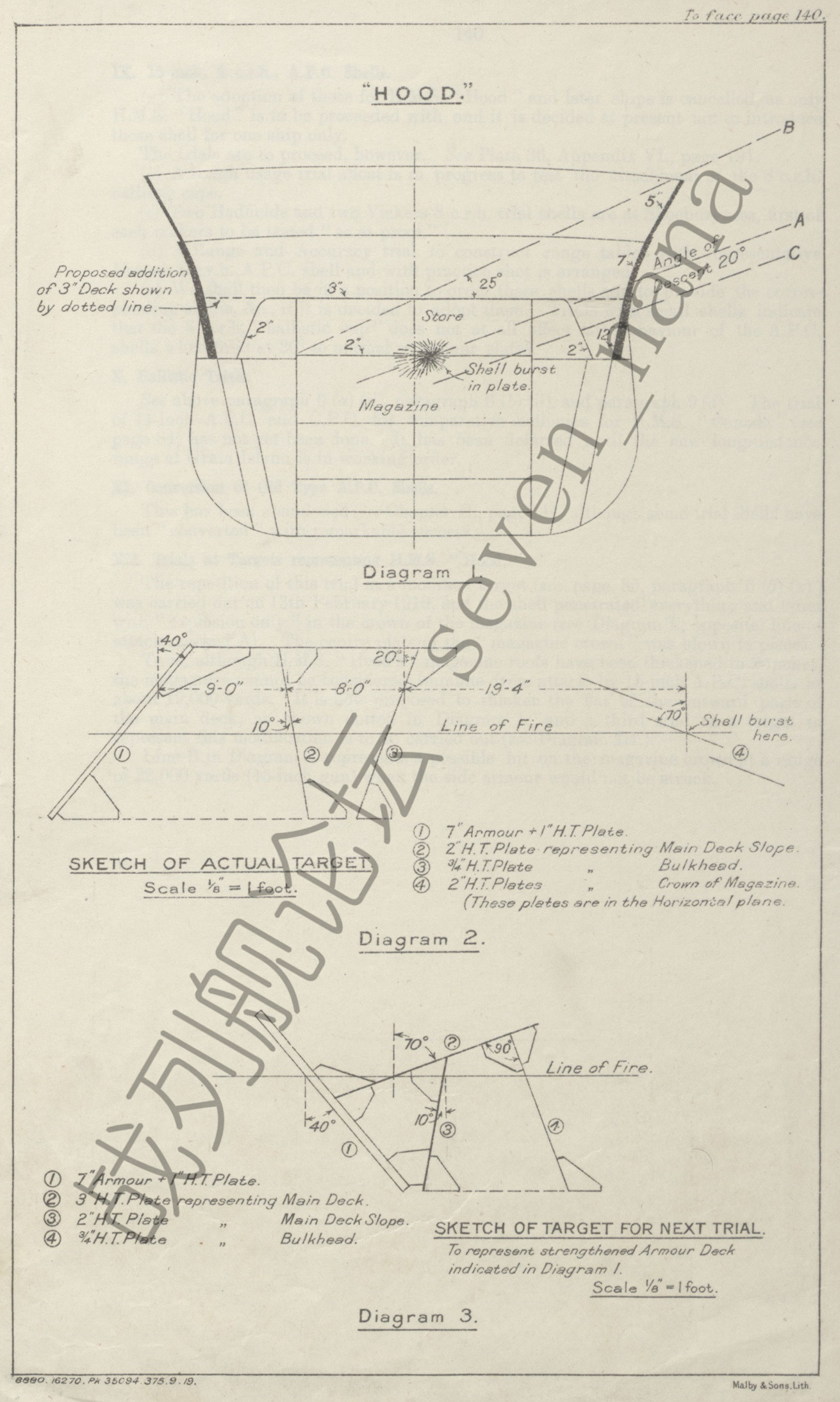

胡德号试验,第一轮

我们在舒伯里内斯靶场对胡德号战列巡洋舰的模拟靶进行了测试,测试使用的是Hadfield生产的15英寸穿甲弹,模拟19,500码距离,该距离上炮弹落角为20度,着速为1,430英尺/秒。总共进行了三次测试。

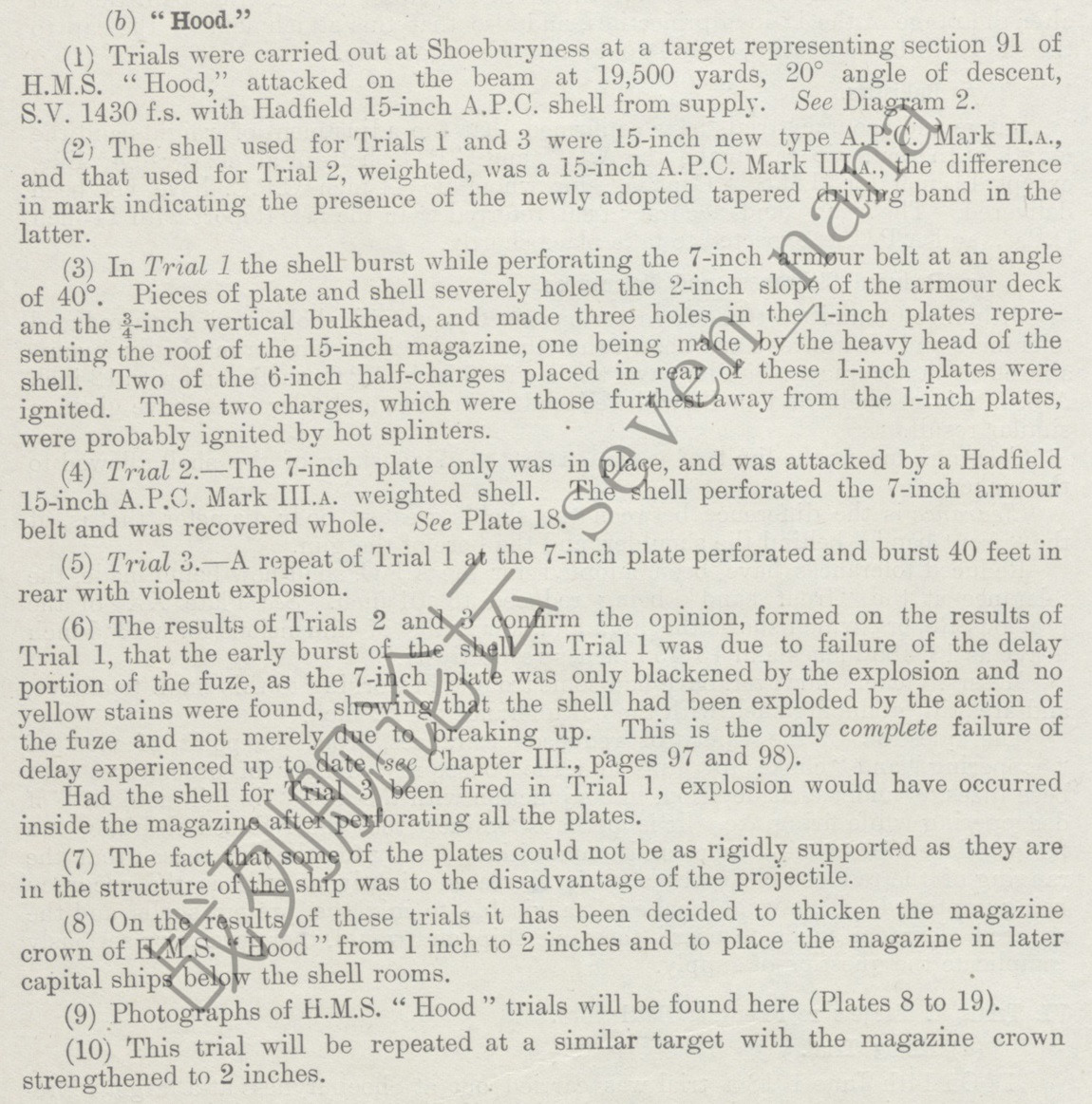

测试示意图

上方为胡德号的装甲布局以及炮弹的模拟穿入路径,下方为模拟靶的布局(7英寸装甲板+1英寸高张力钢背板模拟上部装甲带及其背板;2英寸高张力钢模拟穹甲;0.75英寸高张力钢模拟纵舱壁;1英寸高张力钢模拟弹药库顶部装甲)。

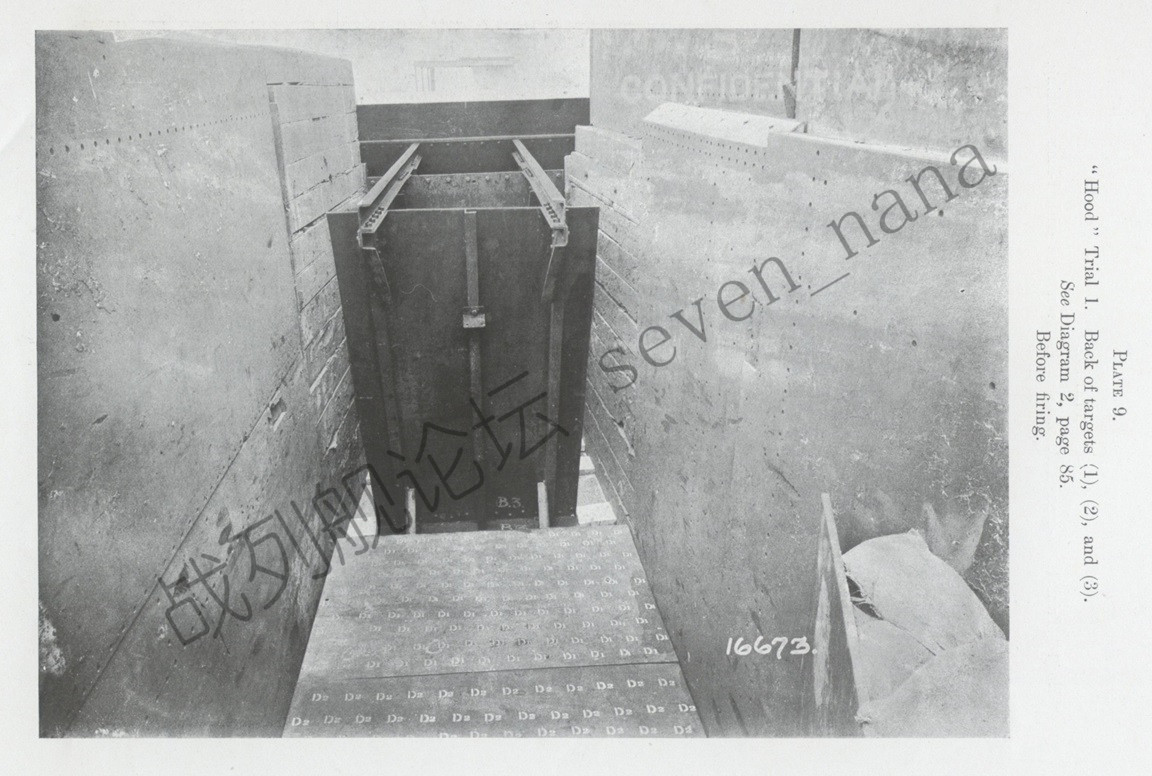

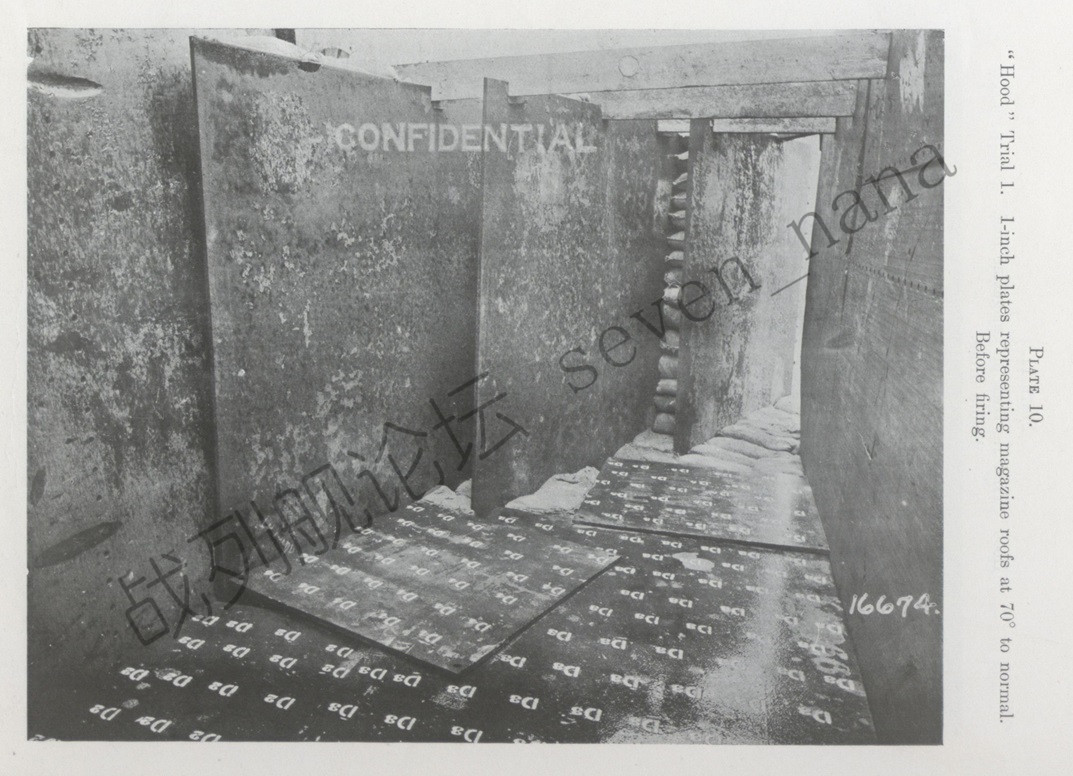

靶板布局 - 上部装甲带

按照40度角倾斜布置的7英寸装甲板与1英寸背板。

靶板布局 - 舰体结构部分

远处那块是模拟上部装甲带的7英寸装甲板+1英寸背板,中间那块是模拟穹甲的2英寸钢板,近处那块是模拟纵舱壁的0.75英寸钢板。

靶板布局 - 弹药库部分

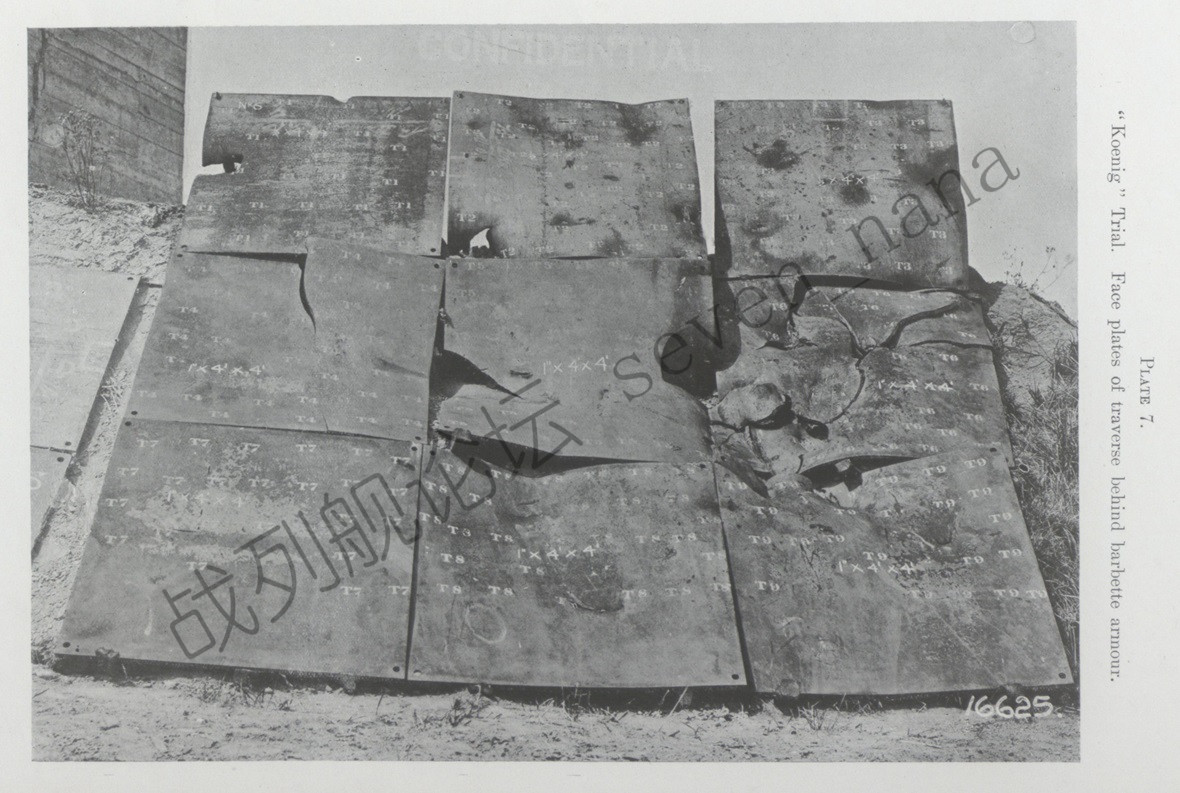

这些1英寸厚的钢板,是用于模拟弹药库顶部装甲的。

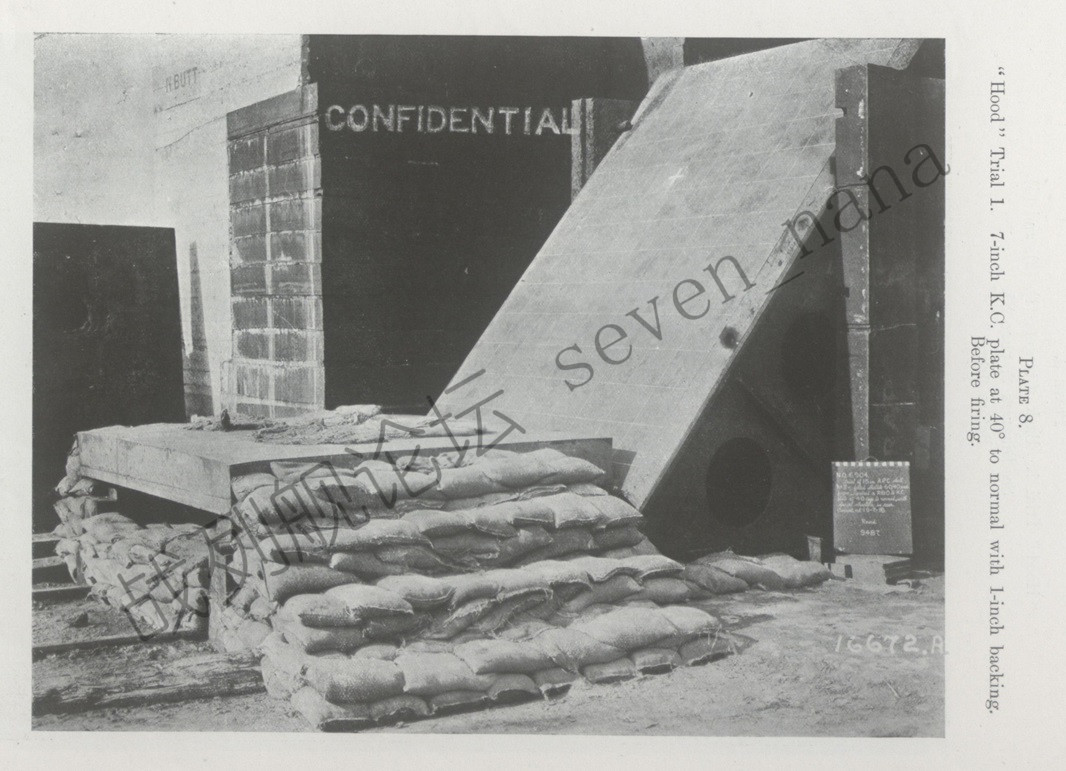

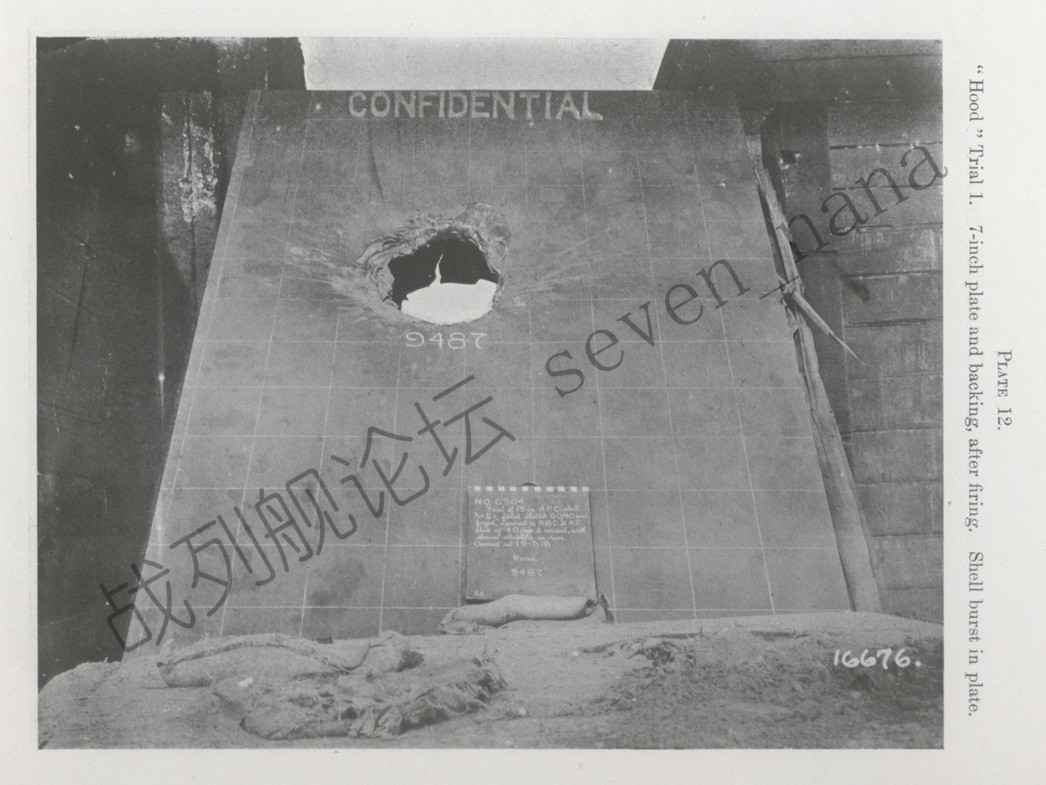

第一次测试

在第一次测试中,以40度的入射角击中7英寸厚的装甲板(模拟倾斜布置的上部装甲带)后,炮弹在穿甲过程中爆炸了。炮弹和装甲板的残余碎块对布置在其后方的2英寸厚的穹甲与0.75英寸厚的纵舱壁造成了严重破坏,并在相当于主炮弹药库顶部装甲的1英寸钢板上造成了三个穿孔,其中有一个穿孔是由炮弹弹头部位的碎块造成的(这个碎块个头很大,破坏力很强)。我们放置在1英寸钢板后方的6英寸装药包,有2个被引燃了。由于在我们放置的装药包中,这两个是距离1英寸钢板最远的,因此我们认为它们可能是被带着高温飞来的弹片引燃的。

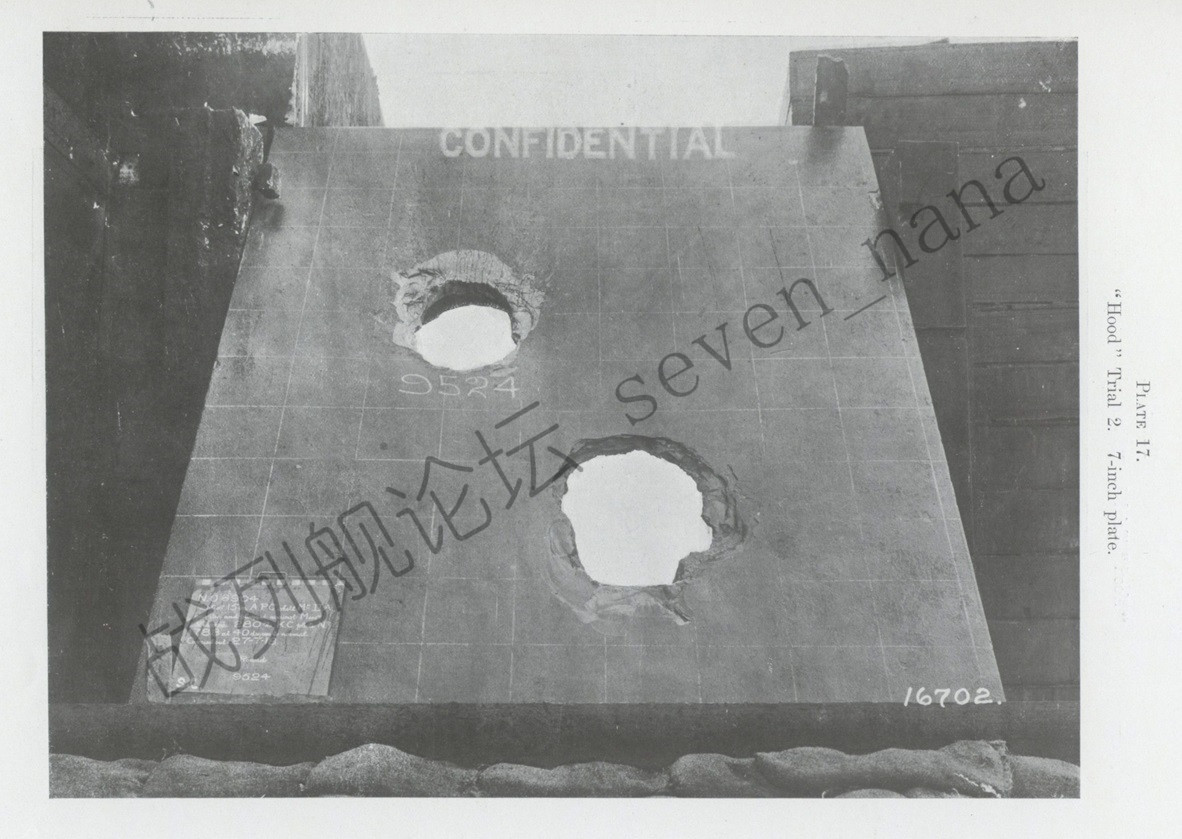

被击穿的7英寸装甲板

这块钢板是模拟上部装甲带的。

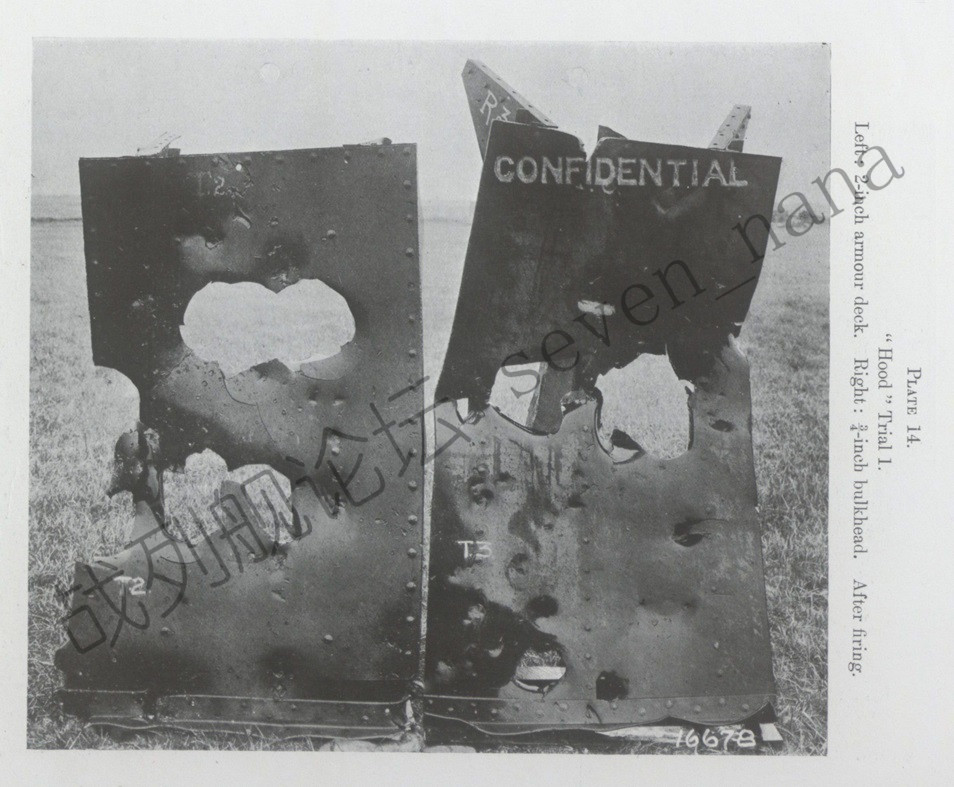

被炸穿的2英寸与0.75英寸钢板

左侧那块是模拟穹甲的2英寸钢板,右侧那块是模拟纵舱壁的0.75英寸钢板。

这两块钢板上都有多个穿孔,这是因为炮弹在击中装甲板时就爆炸了,这些穿孔是由炮弹和装甲板的碎块造成的。从这张图中我们可以看出,炮弹和装甲板的碎块是具有很强的穿透力的。

被炸穿的1英寸钢板

这些钢板是模拟弹药库顶部装甲的,上文中提到的三个穿孔清晰可见。

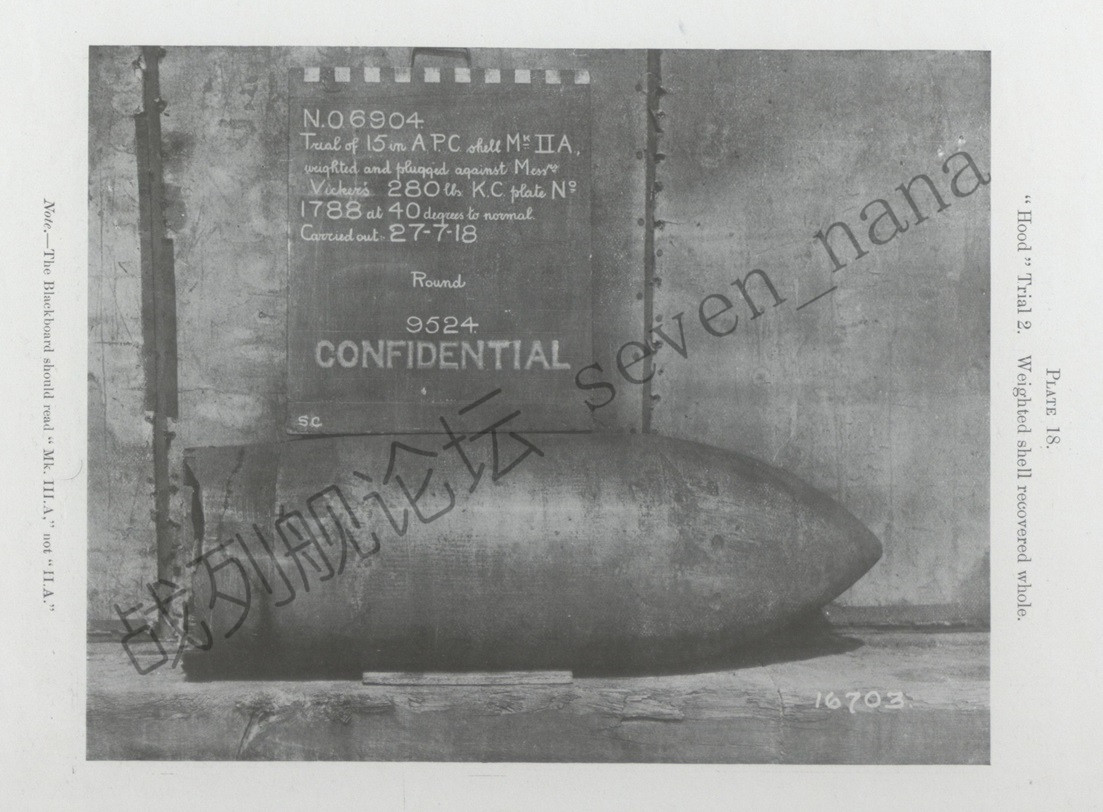

第二次测试

炮弹在击中装甲板时爆炸,这听起来实在是有些像苦味酸早炸的情形。然而这些新式穿甲弹中装填的并不是苦味酸,而是新研制的炸药,难道这种装药也会发生早炸吗?为了搞清楚这次爆炸是不是装药早炸引起的,英国人进行了第二次测试。

在第二次测试中,我们使用的是未安装引信的15英寸穿甲弹,并且只布置了7英寸厚度的装甲板。这次试验中,炮弹完整穿透了装甲板,弹体未曾破损。

被击穿的7英寸装甲板

测试中使用的炮弹(击穿装甲之后的状态)

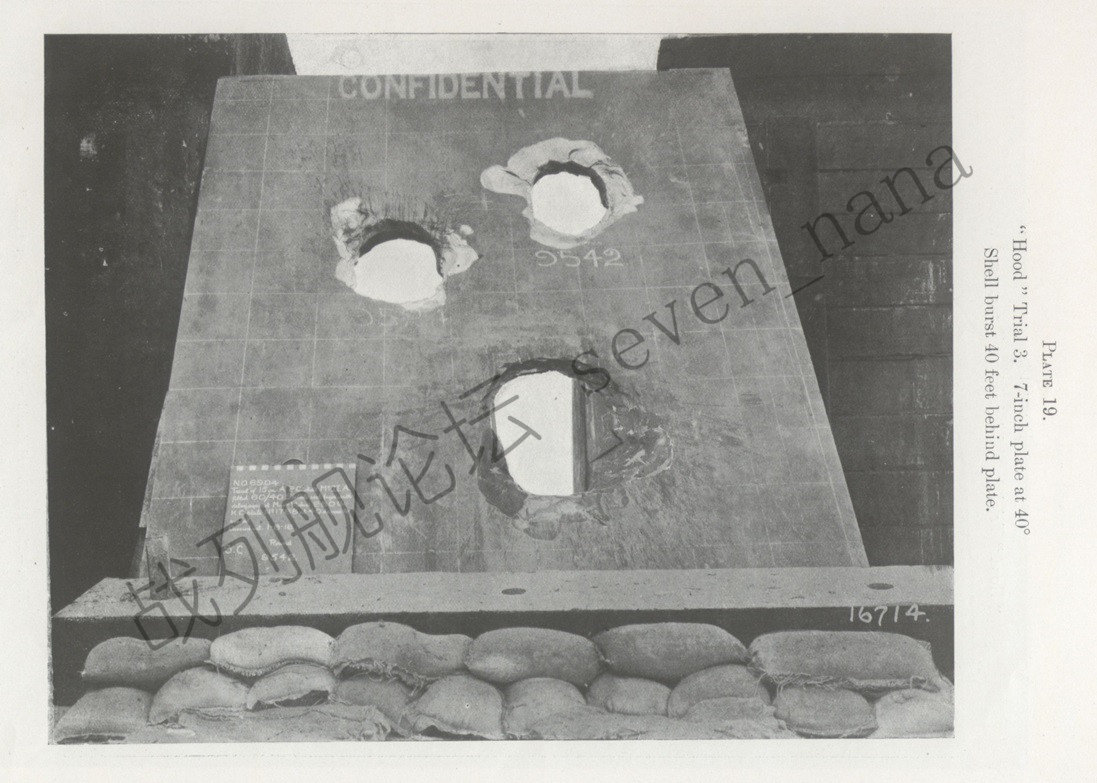

第三次测试

在第三次测试中,我们重复了第一次测试中的模式,这一次炮弹在穿透装甲板后,在其后方40英尺处爆炸。

被击穿的7英寸装甲板

我们认为,第一次测试中出现的早炸现象,并不是由装药引起的,而是由于引信上的延迟功能部分失效导致的。这个观点的依据,是因为测试用的装甲板被炸得发黑,但是却没有出现黄色的痕迹,这表明炮弹的爆炸确实是被引信引发的,而不是由于冲击力引起的(在完全起爆的情况下,苦味酸会产生黑烟;而在不完全起爆的情况下,苦味酸会产生黄烟)。而第二与第三次测试的结果,则使我们更加确信,这次爆炸确实不是由装药导致的。截止目前为止,这种引信还是第一次出现完全失效的情况。如果我们在第一次测试中用的是第三次测试所用的炮弹,那么炮弹应当会在穿透所有装甲板和钢板后,进入弹药库内爆炸。

基于这些实验的结果,海军已决定将胡德号的弹药库顶部装甲厚度由1英寸加强至2英寸,并在后续的主力舰上,将发射药库设置在炮弹库的下方(在此之前的英国军舰,发射药库通常都是布置在炮弹库上方的)。

此外,我们还打算继续对胡德号的模拟靶进行测试,下一轮测试中将按照2英寸厚度的弹药库顶部装甲来设置模拟靶。

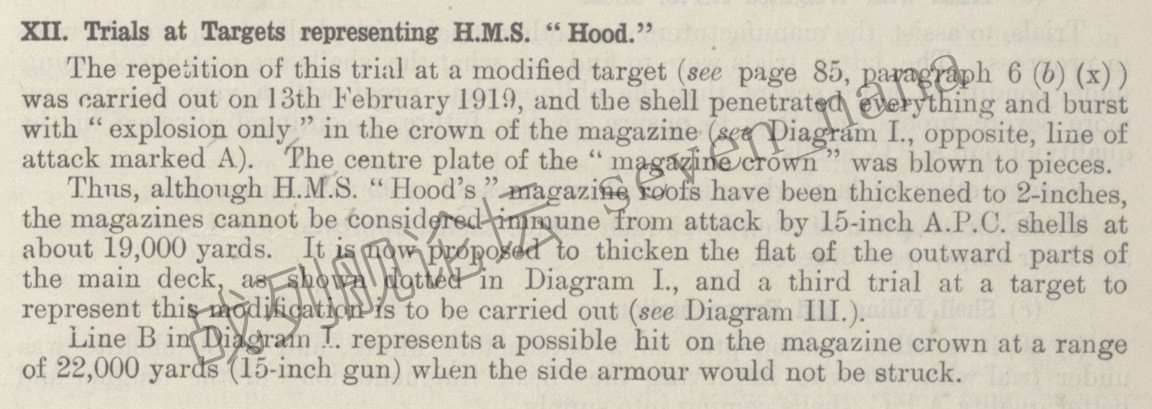

胡德号试验,第二轮

在1919年2月13日,我们对改进后的胡德号模拟靶进行了测试。炮弹在击穿了所有的装甲板和钢板后,在相当于弹药库顶部装甲的位置爆炸了,弹药库顶部中央位置的那块钢板被炸成了碎片。

由此看来,尽管胡德号的弹药库顶部装甲已经被加厚到了2英寸,但在面对19,000码距离上射来的15英寸穿甲弹时,胡德号的弹药库仍然是不安全的。目前海军计划将胡德号主甲板两侧的水平延伸段加厚,并再次进行试验。

测试示意图

上方为胡德号的装甲布局以及炮弹的模拟穿入路径;图中右侧画有3条入射路径,A路径为模拟测试中的入射路径,B路径为22,000码距离上射来的绕过舷侧装甲带的入射路径(未测试),C路径为穿透主装甲带后进入弹药库的入射路径(未测试);图中左侧画有计划中将增设在主甲板两侧的水平延伸段上的3英寸装甲板。

中间为模拟靶的布局(7英寸装甲板+1英寸高张力钢背板模拟上部装甲带及其背板;2英寸高张力钢模拟穹甲;0.75英寸高张力钢模拟纵舱壁;2英寸高张力钢模拟弹药库顶部装甲)。

下方为计划采用的模拟靶的布局(7英寸装甲板+1英寸高张力钢背板模拟上部装甲带及其背板;3英寸高张力钢模拟增设的装甲板;2英寸高张力钢模拟穹甲;0.75英寸高张力钢模拟纵舱壁)。

题外话:在1921年对德国海军战列舰巴登号的实弹测试中,在通过减装药模拟的15,500码距离上,15英寸穿甲弹击穿了德国制造的350mm厚度的炮塔正面装甲和炮座装甲,充分展现了这种炮弹的优秀性能。

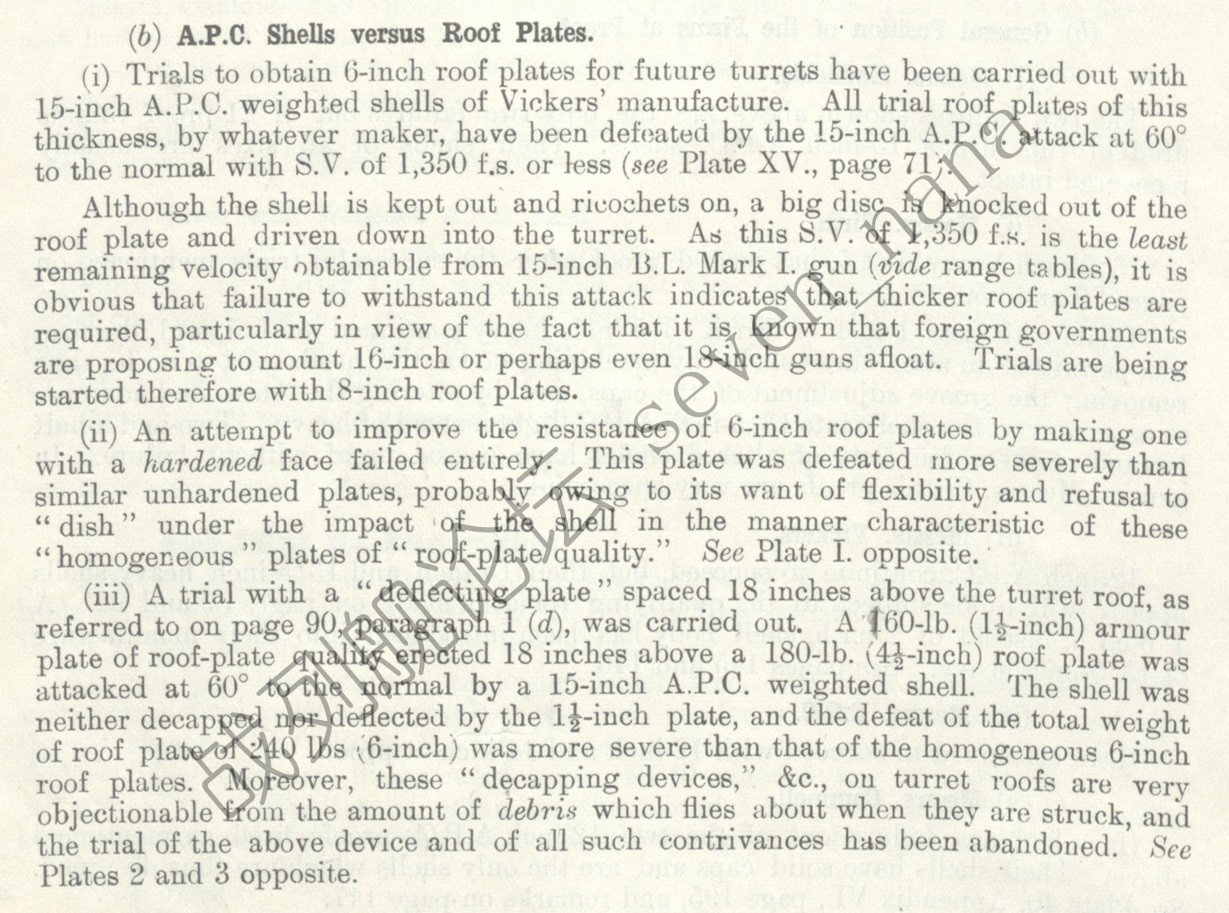

射击炮塔顶部装甲板的测试

6英寸均质装甲板

我们使用Vickers生产的15英寸穿甲弹,对未来的新式炮塔上计划采用的6英寸装甲板进行了测试。我们所测试的装甲板,无论是哪一家制造商的,全都在60度入射角,1,350英尺/秒(或更低)的速度下,被15英寸穿甲弹击败了。

测试中被击穿的6英寸装甲板

第一发(左侧那发)的测试速度为1,559英尺/秒,装甲板上形成巨大的穿孔;第二发(中间那发)的测试速度为1,257英尺/秒,装甲板明显向内凹陷;其余两发的破坏程度较低,但其测试速度均不超过1,200英尺/秒。

尽管炮弹跳飞,未能进入炮塔内部,但装甲板在炮弹冲击下形成了碟状崩裂,碎块飞入了炮塔内部。根据射表数据,15英寸Mark I型火炮的着速最低不会低于1,350英尺/秒(无论距离如何,都不会低于这个速度),因此既然装甲板不能在此等条件下抵挡炮弹,那么我们显然需要更厚的炮塔顶部装甲。并且我们已经得知,有其他国家正计划建造搭载16英寸甚至18英寸火炮的军舰,因此就更有必要配备更大厚度的炮塔顶部装甲了。有鉴于此,海军已着手开展8英寸厚度的炮塔顶部装甲的测试工作。

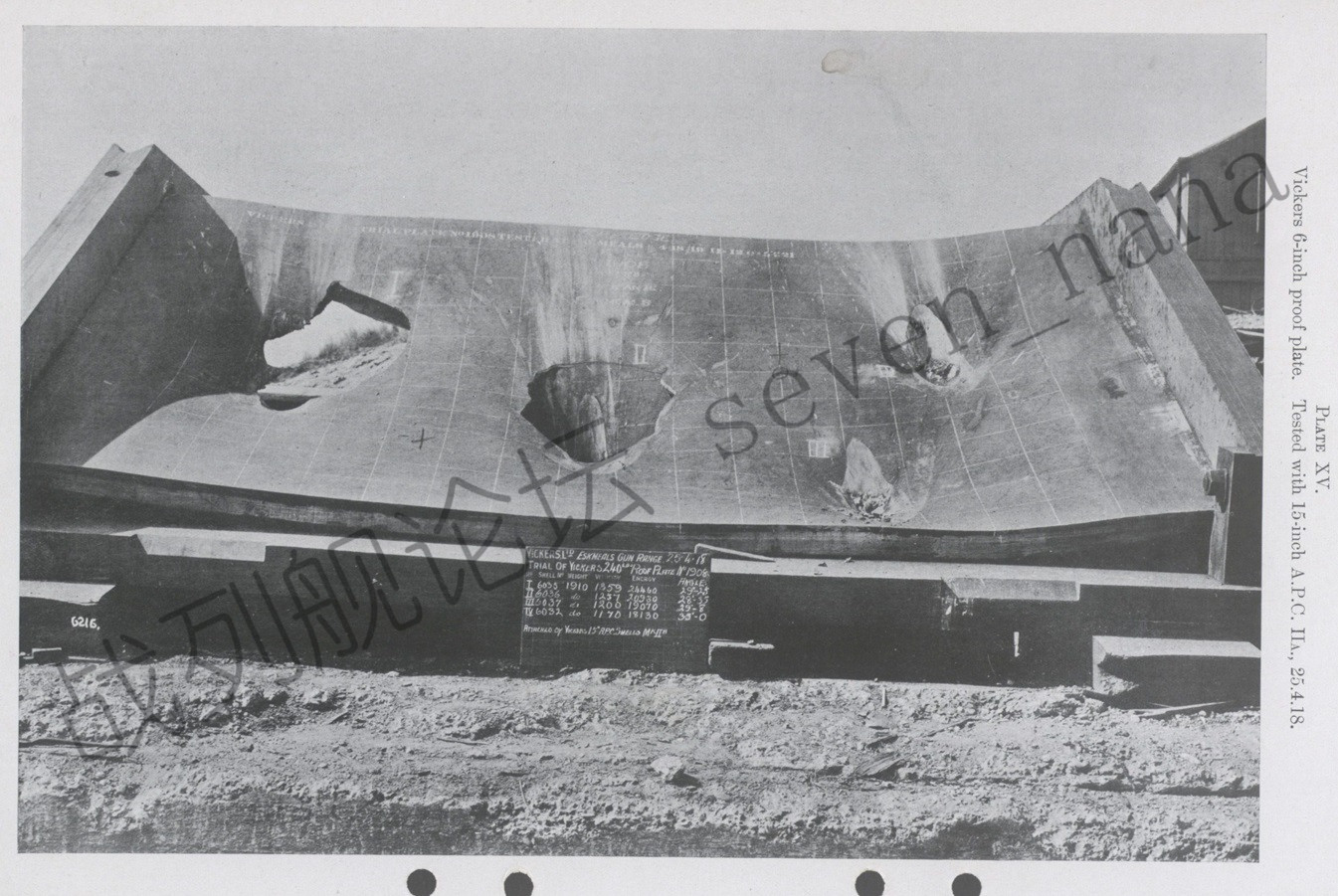

6英寸表面硬化装甲板

为了强化6英寸炮塔顶部装甲板的抗弹能力,我们制造了一块带有表面硬化层的装甲板。然而测试表明,这种尝试完全是失败的。相比未经硬化的装甲板,这块装甲板的受损程度更为严重。

测试中被击穿的6英寸表面硬化装甲板

从这个测试中也可以看出,法国人在敦刻尔克级和黎塞留级战列舰上采用硬化材质的炮塔顶部装甲,是有多么的不明智。

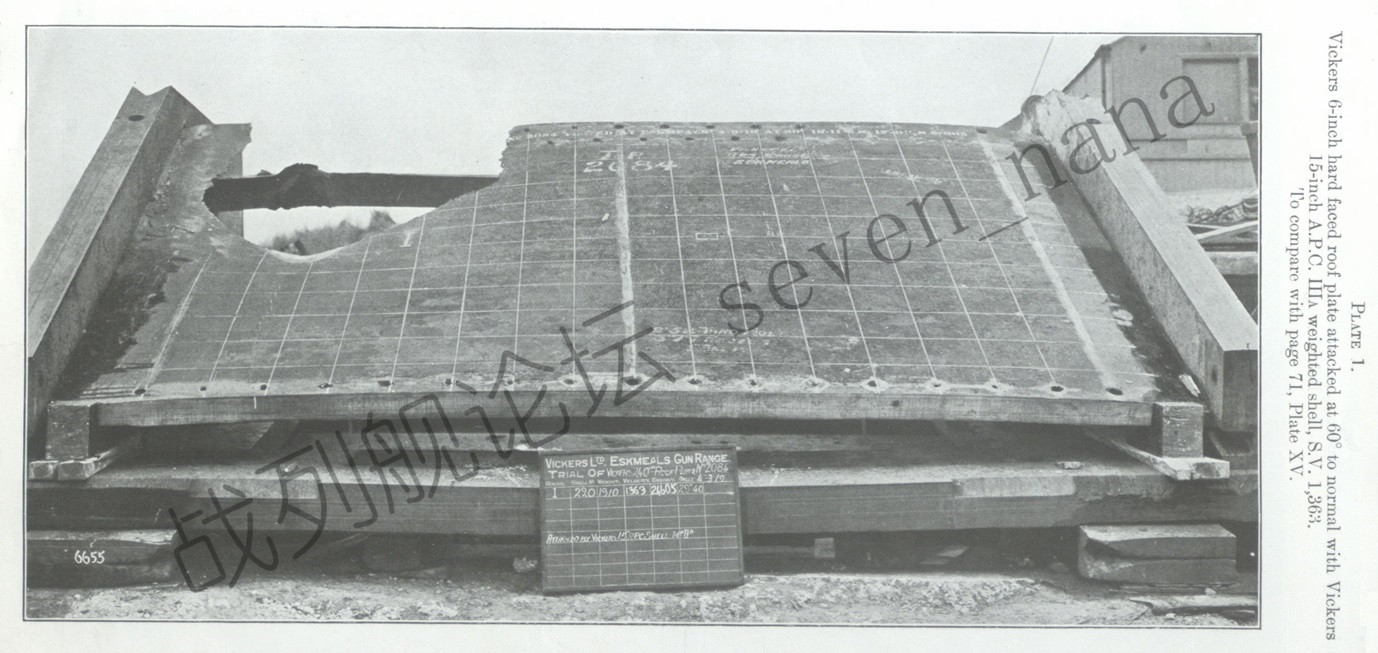

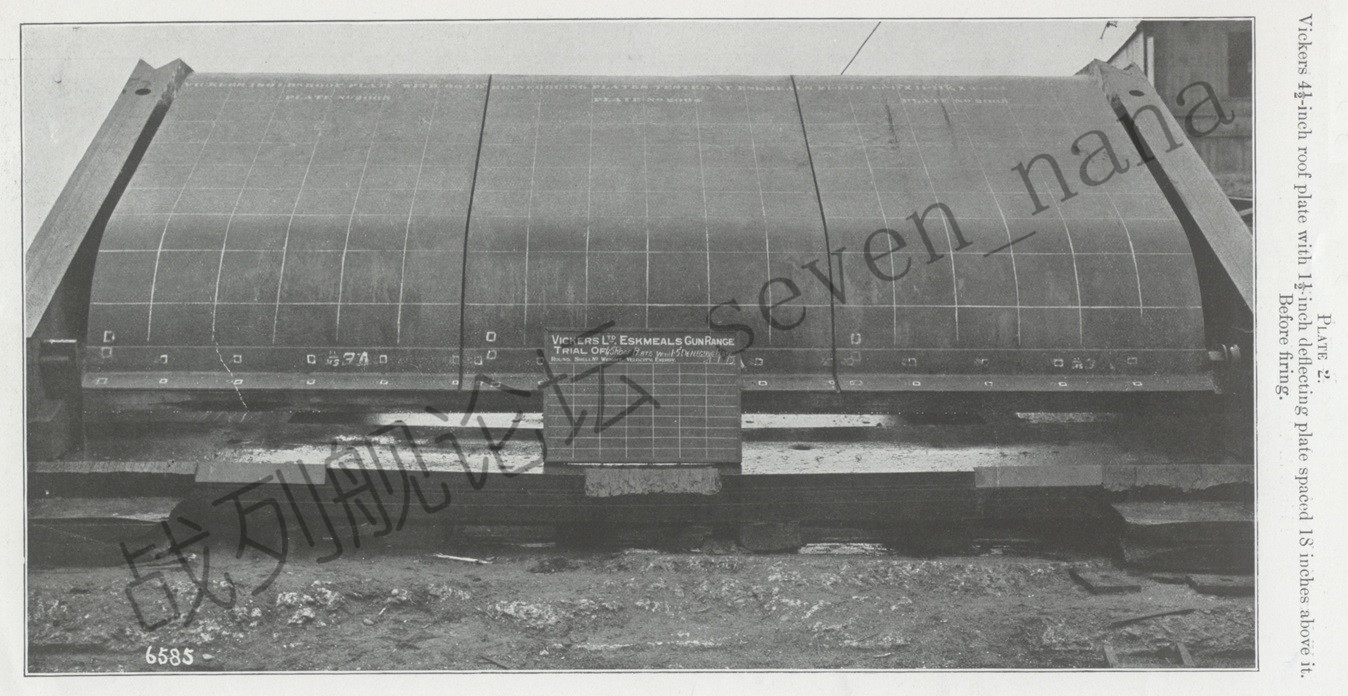

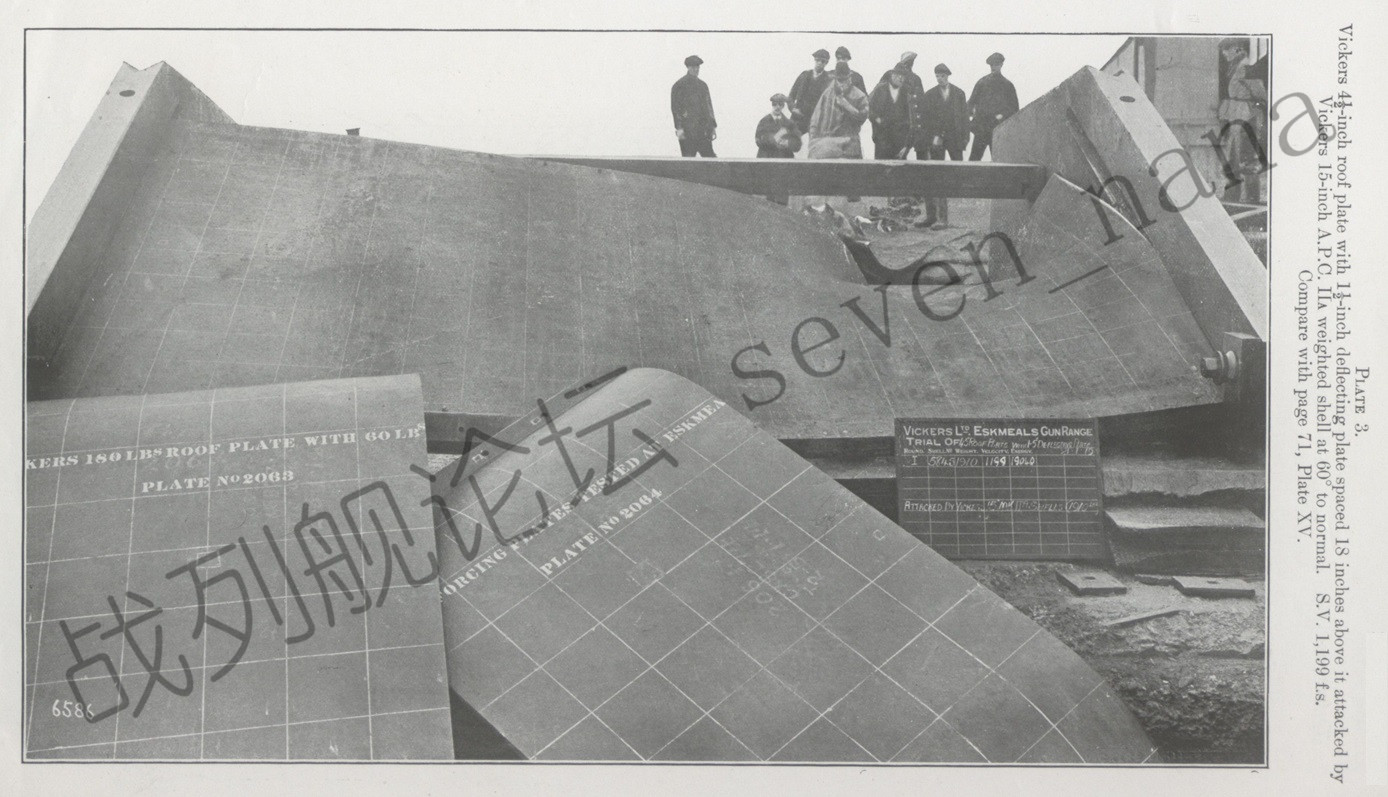

偏斜板布局

我们尝试了一种叫做“偏斜板”的布局:在4.5英寸厚的炮塔顶部装甲外,安装了一块1.5英寸厚的装甲板,两者间隔18英尺。在30度入射角下被15英寸穿甲弹击中后,炮弹的被帽并没有被这块1.5英寸的“偏斜板”剥离,炮弹本身也并没有被其弹飞,其后方的4.5英寸装甲板的受损程度,也比普通布局下的6英寸装甲板更为严重。此外,在被炮弹击中时,这种设置在炮塔顶部的“剥被帽装置”很容易产生大量乱飞的碎片,因此我们终止了对此类设想的测试。

“偏斜板”布局 - 测试之前

“偏斜板”布局 - 测试之后

在1,200英尺/秒的测试速度下,4.5英寸装甲板发生严重变形,然而在先前的对6英寸装甲板的测试中,同样是1,200英尺/秒的测试下,炮弹只是在装甲板上留下了一个弹痕。

从这次测试结果来看,相比传统的单层大厚度装甲,剥被帽布局显然还是存在一定的不确定性的,如果未能剥离炮弹被帽,则该布局势必会受到更严重的打击。但是,此次测试中1.5英寸厚度的装甲板居然未能剥离15英寸穿甲弹的被帽,这一点也让我感到很奇怪。须知,在二战后的一份英国海军官方报告中,他们可是认为战列舰的强力甲板(对于前卫号来说,就是其2层DS钢叠加而成的总厚度41mm的露天甲板)就足以剥离来袭炮弹的被帽了。究其原因,可能还是与那块1.5英寸装甲板的安装方式有关吧,其支撑结构显然太轻量化了,这对剥被帽过程应该是不利的。

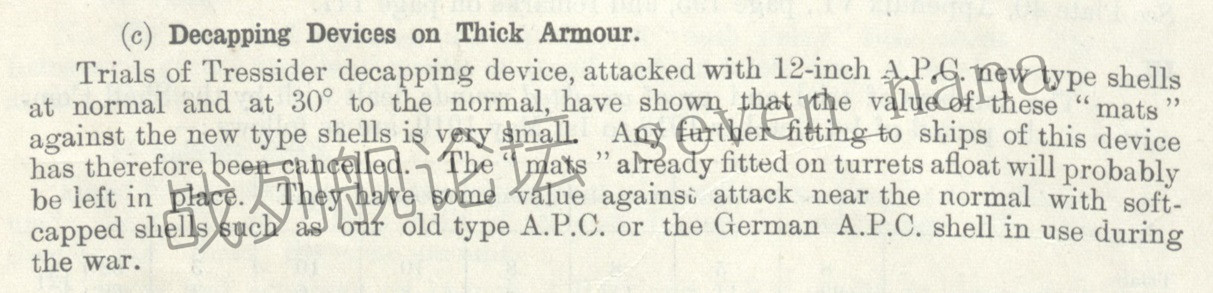

剥被帽装置的测试

我们使用12英寸新式穿甲弹,在0度和30度角下对崔西德剥被帽装置进行了测试。测试表明,在面对新式穿甲弹时,这些网状的结构并没有多大的价值。因此,在战舰上安装这种装置的计划将会终止,至于那些已经安装了的可能会得到保留。在面对以接近垂直的角度入射的软被帽穿甲弹,例如我国的老式穿甲弹,或德国海军使用的那些穿甲弹时,这些装置还是有一些价值的。

补充说明:崔西德装置是一种可安装在装甲板外侧的网状结构的防护装置,当炮弹击中这层结构时,被帽可能会在与其发生碰撞的过程中脱落。

其他研究

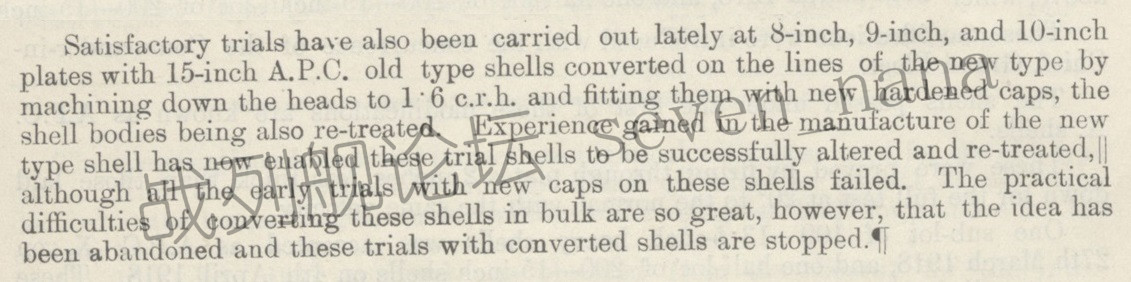

1、老式穿甲弹的改装

我们对老式穿甲弹进行了改装,对其弹体重新进行了热处理,并将其弹头形状改成了1.6crh,随后安装上了新式的硬被帽。对8英寸、9英寸、10英寸装甲板的测试表明,改装后的炮弹的表现还是不错的。我们此前也做过改装试验,但都失败了,这次我们能够在改装试验中取得成功,要归功于我们在制造新式炮弹的过程中积累的经验。然而,若要将库存的老式炮弹大批量地改装成新式炮弹,在实施上还是存在着很大的困难,因此我们放弃了这个想法,改装老式炮弹的试验也就停止了。

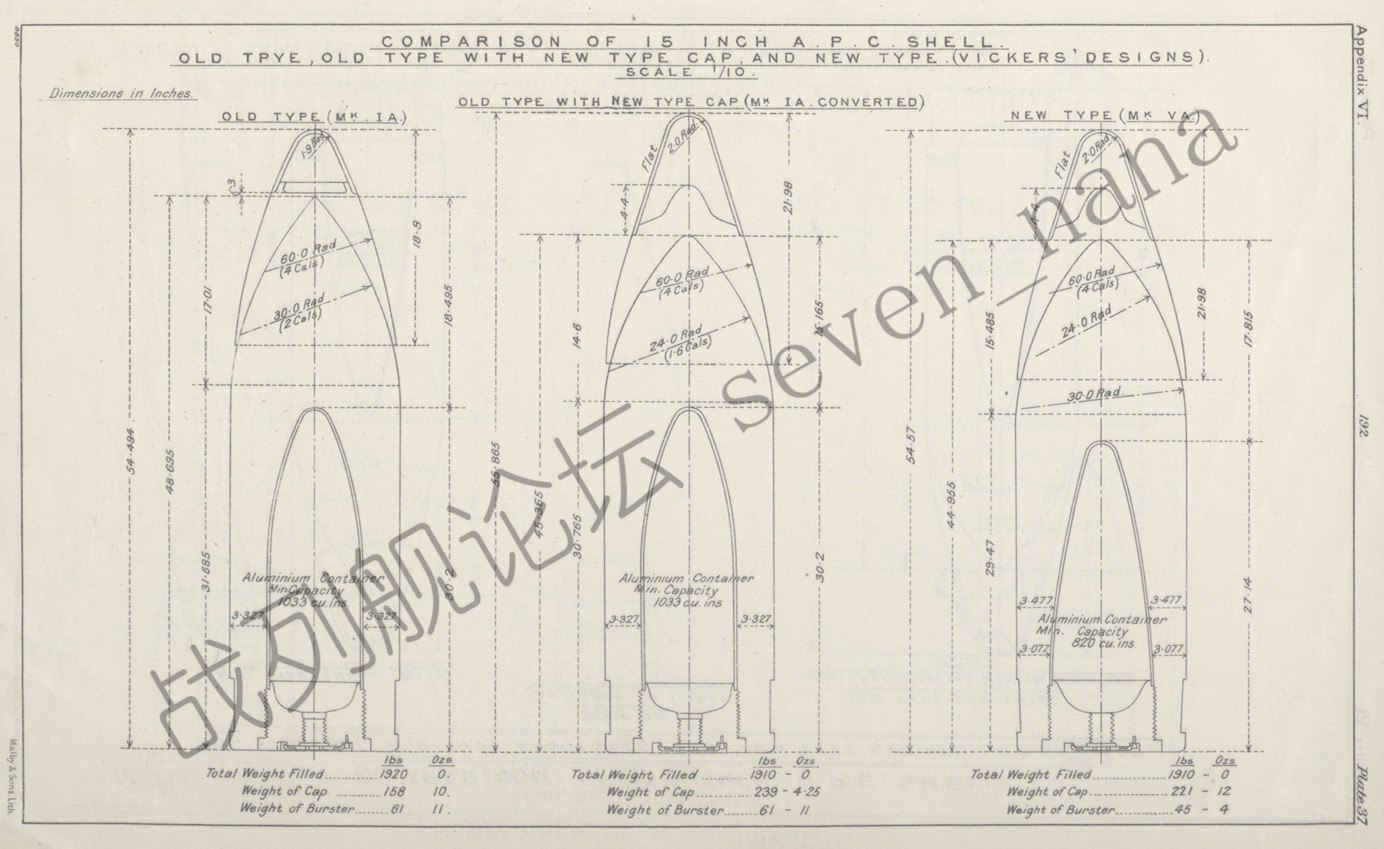

15英寸穿甲弹的结构图

左侧为老式穿甲弹,中间为改装的老式穿甲弹,右侧为新式穿甲弹。

可以看到,经过改装之后的老式穿甲弹,弹头部分的造型从老式设计的2crh变成了新式设计的1.6crh,被帽换成了新式的硬被帽,而装药腔则维持原样没有改变。

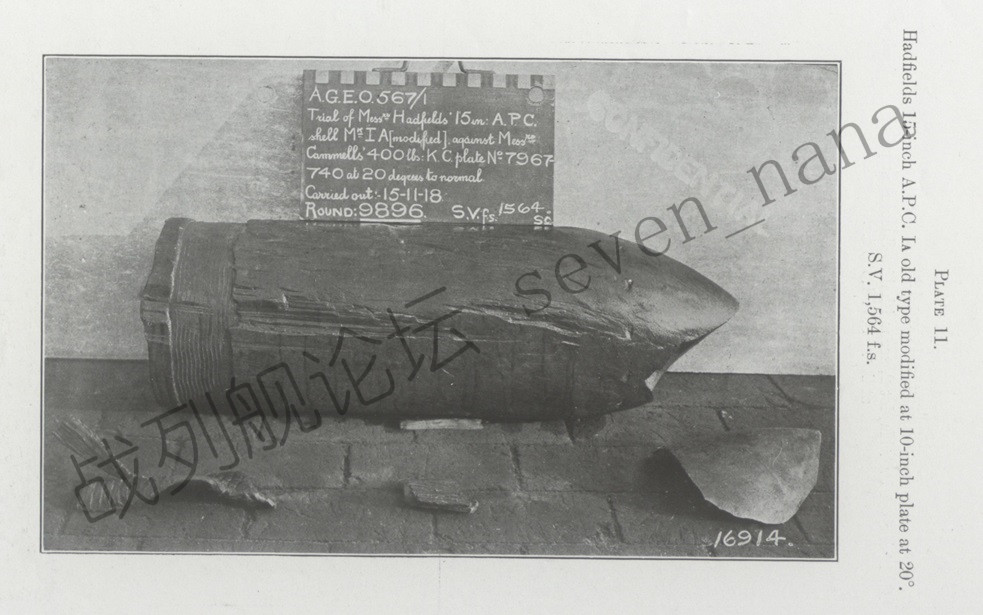

1918年11月15日,经Hadfield改装的15英寸老式穿甲弹,按照APC规格测试,通过测试

注释:15英寸穿甲弹的全规格测试,是20度着角,1,550英尺/秒着速,射击10英寸装甲板,而这发炮弹在20度着角,1,564英尺/秒着速下,击穿了10英寸装甲板,且弹体基本完整,完全符合全规格测试的要求。

2、新式半穿甲弹

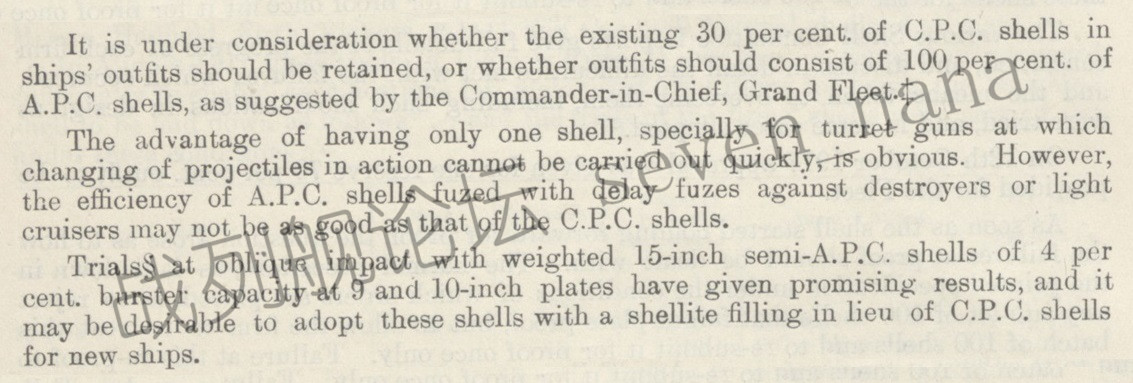

舰队中现行的弹药配备比例,是穿甲弹(APC)70%,半穿甲弹(CPC)30%,然而大舰队总司令(此处指的是贝蒂)则建议将穿甲弹的比例提升到100%。为此我们正在考虑,是否还要维持现有的配备比例。

只配备一种炮弹的好处是显而易见的,尤其是对于安装在炮塔内的主炮来说就更是如此了。须知,炮塔式火炮是无法在战斗中快速转换弹种的(炮塔式结构的火炮是靠弹药提升井供应弹药的,在战斗过程中,对于已经放入提升井中的炮弹,是很难再取出来的,通常只能将其全部发射出去,才能换用其他的弹种)。然而,配备延迟引信的穿甲弹,在对抗驱逐舰或轻巡洋舰时,可能也确实不如半穿甲弹那般有效。

新研制的15英寸半穿甲弹(SAPC),其装填系数为4%,在对抗倾斜布置的9英寸和10英寸装甲板的测试中,这种炮弹表现出了良好的性能。我们或许可以在新造的主力舰上,用这种新式半穿甲弹(SAPC)来替代原先的半穿甲弹(CPC)。

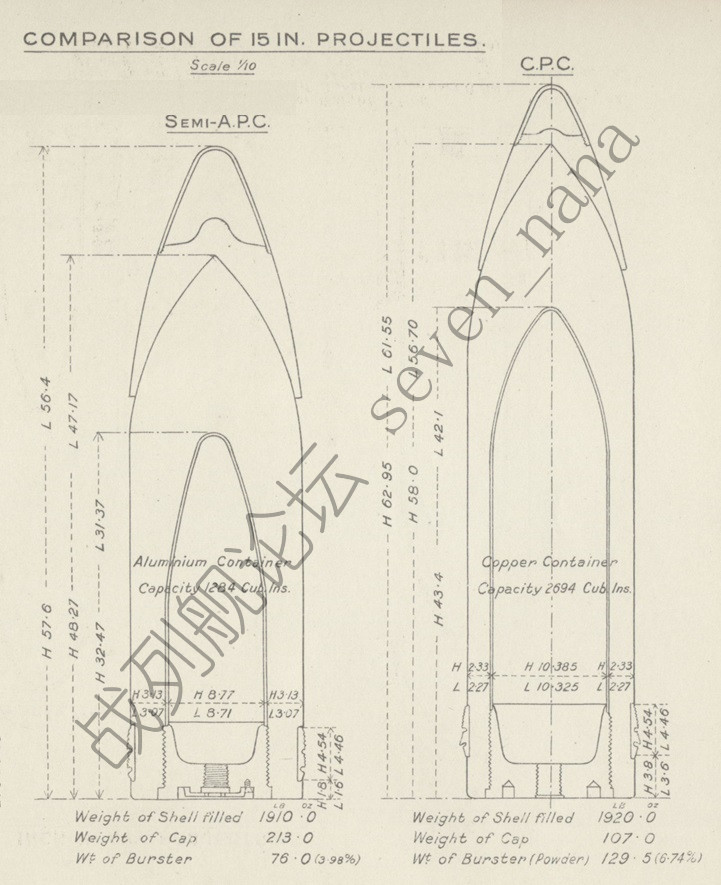

15英寸半穿甲弹,老式与新式设计的对比

左侧为新式设计,右侧为老式设计。

新式半穿甲弹的设计,与新式穿甲弹是相仿的。两者都具备较钝的弹头,并配备了新式的硬被帽,其主要区别在于装填系数的不同。

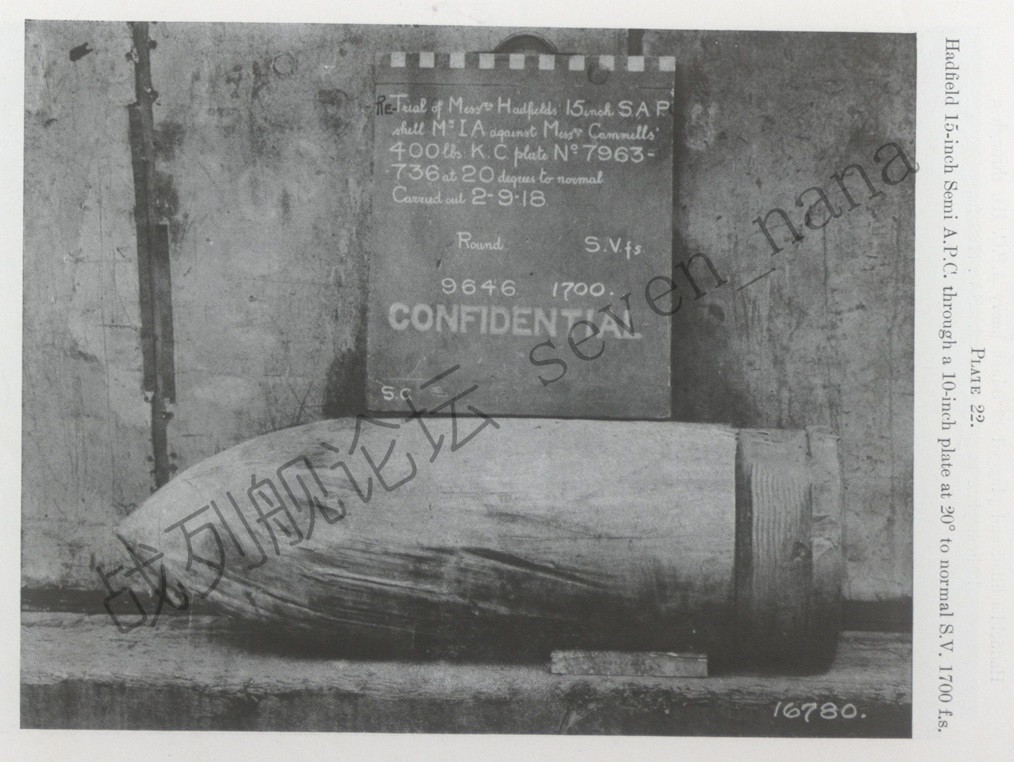

1918年9月2日,Hadfield生产的15英寸新式半穿甲弹,在APC测试规格的基础上提升了200英尺/秒的着速,通过测试

注释:15英寸穿甲弹的全规格测试,是20度着角,1,550英尺/秒着速,射击10英寸装甲板,而这发半穿甲弹则是在20度着角,1,700英尺/秒着速下,击穿了10英寸装甲板,且弹体基本完整,算是通过了放宽标准的测试吧。

这种新式半穿甲弹后来又陆陆续续试验过,但最终并没有列装。

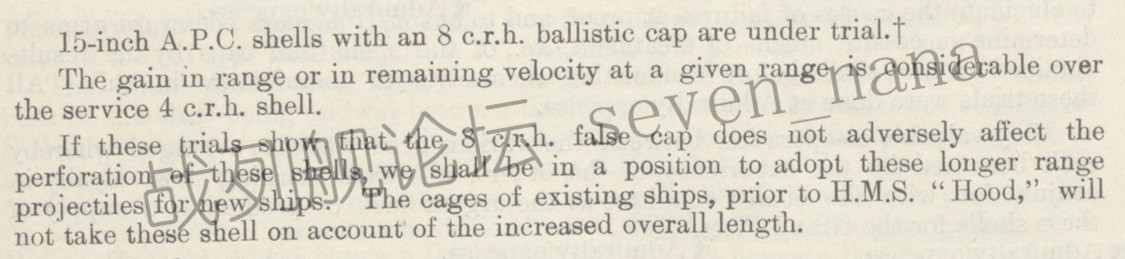

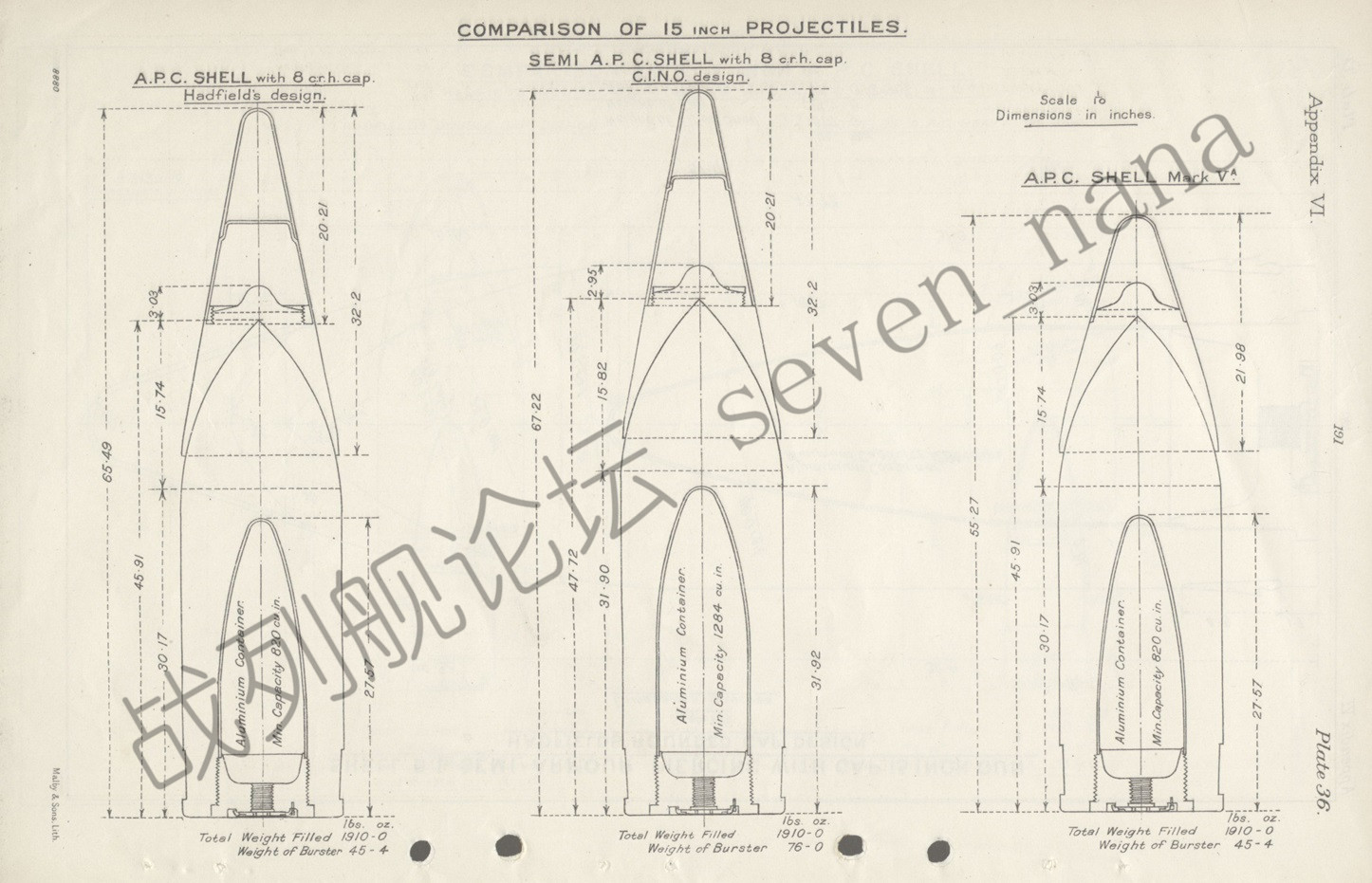

3、8crh的风帽

我们为15英寸穿甲弹安装了8crh的风帽,并进行了试验。

相比原先的4crh风帽,换装8crh风帽后,无论是炮弹的最大射程,还是在给定射程上的着速,都有了很大的提升。

如果试验能够证明,这种8crh风帽不会对炮弹的穿甲性能造成负面影响,那么我们或许能够在新造的主力舰上换装这种长射程的炮弹。至于胡德号之前的主力舰,由于其供弹设备长度有限,因此无法容纳这些弹体更长的炮弹。

由于新造的主力舰只剩下了胡德号一艘,因此为其换装8crh炮弹的计划被取消了。

15英寸炮弹,4crh与8crh风帽的对比

左侧为配备8crh风帽的15英寸穿甲弹,中间为配备8crh风帽的15英寸半穿甲弹,右侧为配备4crh风帽的15英寸穿甲弹。

可以看到,除了风帽上的区别外,两种穿甲弹的设计是相同的;而半穿甲弹与穿甲弹的设计,也只是在装药腔上有所区别,其余设计大体相同。

4、1.4crh的弹体

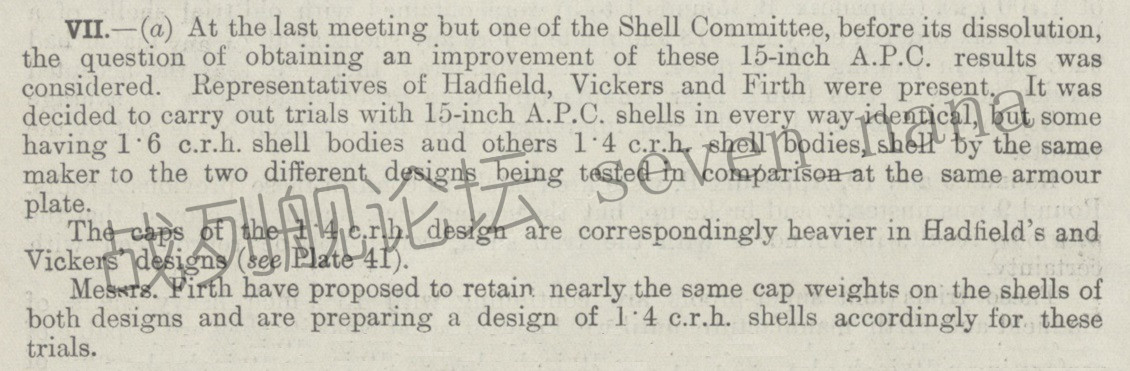

在本委员会解散之前的最后一次会议上,我们就如何继续改进15英寸穿甲弹的性能这个话题进行了讨论,Vickers、Hadfield、Firth三家公司的代表参与了这次会议。我们打算就1.4crh和1.6crh的弹体设计进行测试对比,这两种设计除了弹头形状外均保持一致。在测试中,我们会使用同一家生产商所生产的两种不同设计的炮弹,对着同一块装甲板进行射击。

在Hadfield和Vickers提交的设计中,1.4crh设计中的被帽,会比1.6crh设计中的被帽更重一些。而在Firth提交的设计中,两种设计的被帽重量是几乎相同的。

15英寸炮弹,1.4crh与1.6crh弹体的对比

此图为Hadfield提交的设计。

可以看到,1.4crh的弹体,相当于在1.6crh的弹体基础上把弹尖锉掉了一部分,作为补偿,被帽就会更厚更重一些。

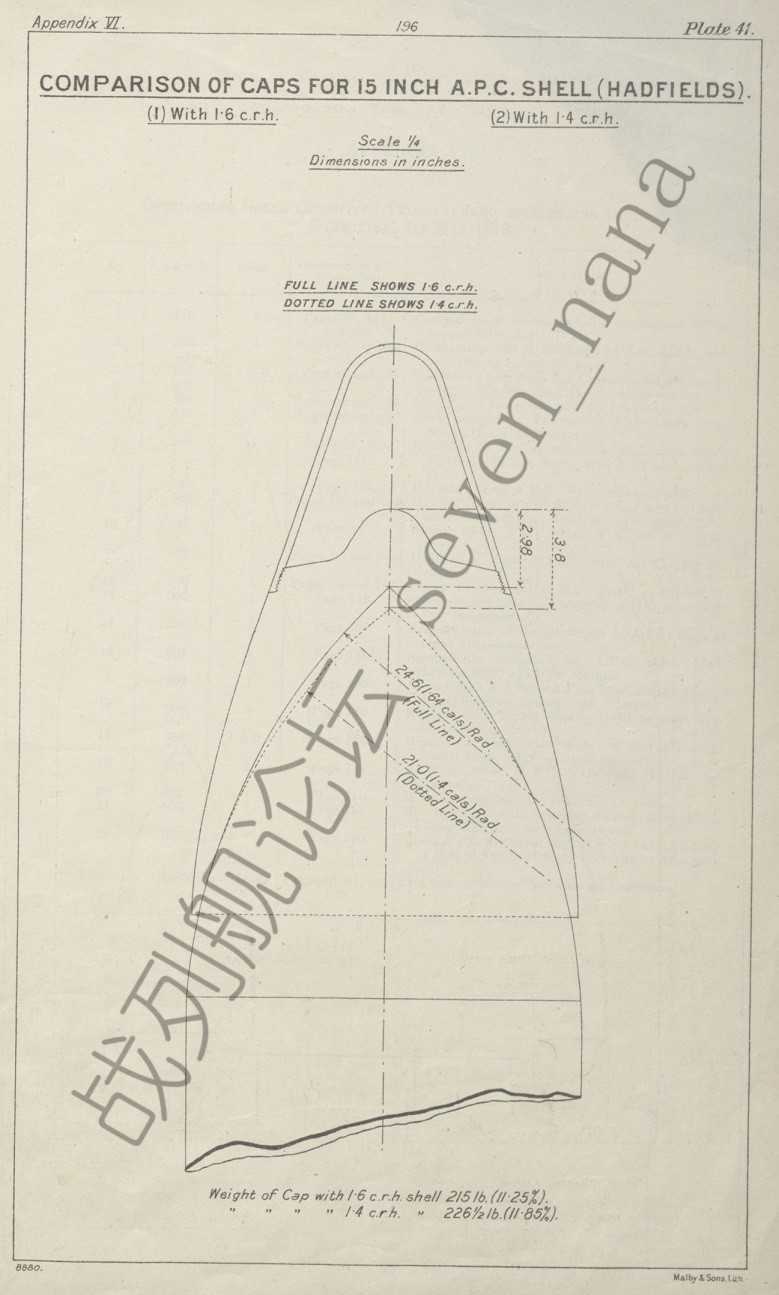

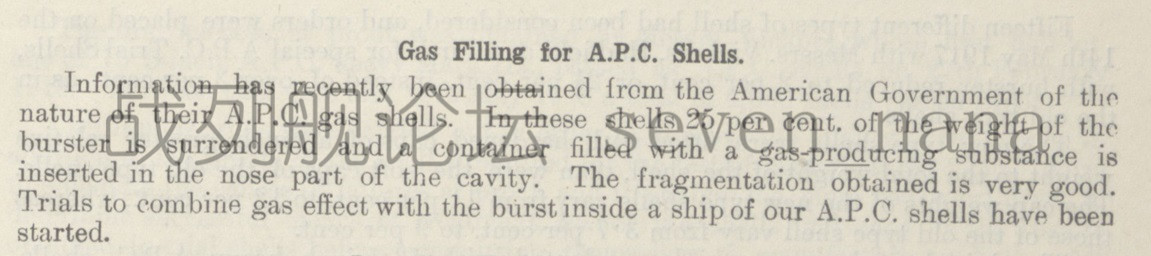

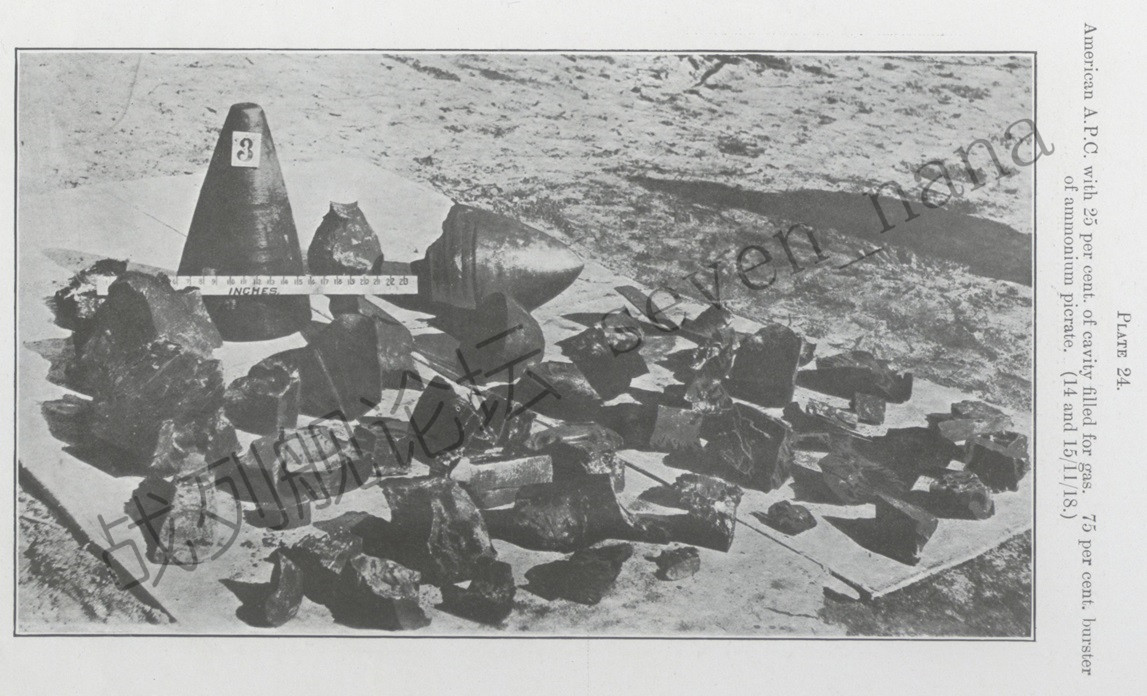

5、美国穿甲弹

我们近期从美国政府处得知,他们有毒气穿甲弹的设计。在这些炮弹的装药腔中装有一个容器,容器中装有能够产生毒气的物质。这个毒气容器位于装药腔的顶端,其重量占到了总装药量的25%。这种炮弹的爆炸破片效果很好。如果能将这种毒气效果,与我们的新式炮弹在舰体内爆炸的效果结合起来,显然是很有吸引力的,相关试验工作,我们已经在开展了。

美国12英寸及14英寸毒气穿甲弹的结构图

左侧与中间为12英寸毒气穿甲弹,两者区别在于装药腔内的细节设计不同,右侧为14英寸毒气穿甲弹。

注释:图中的14英寸穿甲弹的弹重数据,似乎是错的,当时的美国14英寸穿甲弹,弹重应为1,400磅。

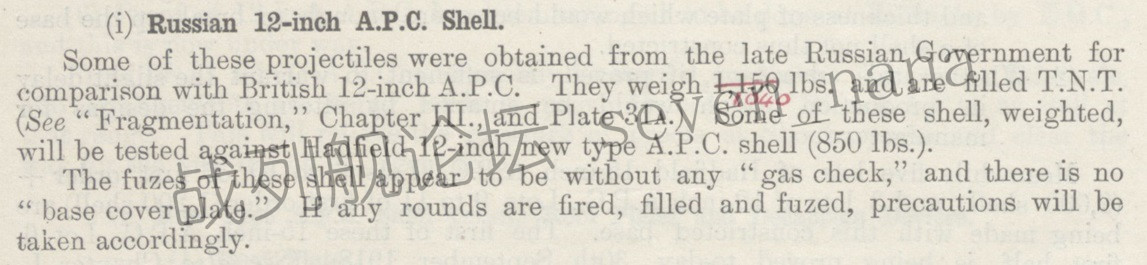

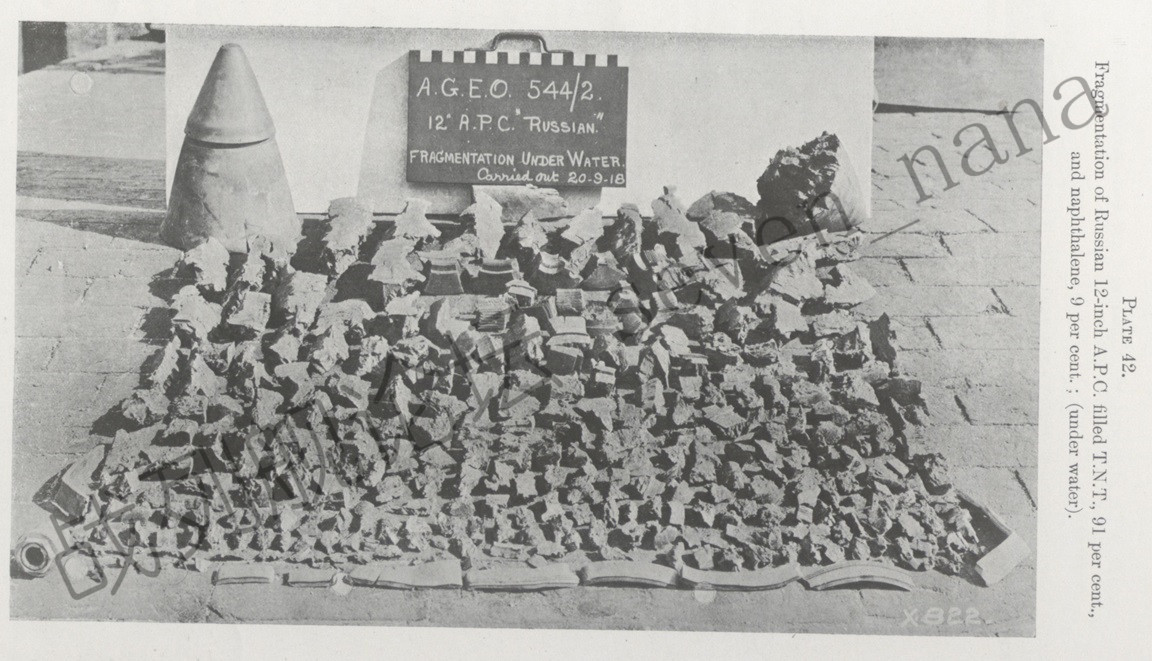

6、俄国穿甲弹

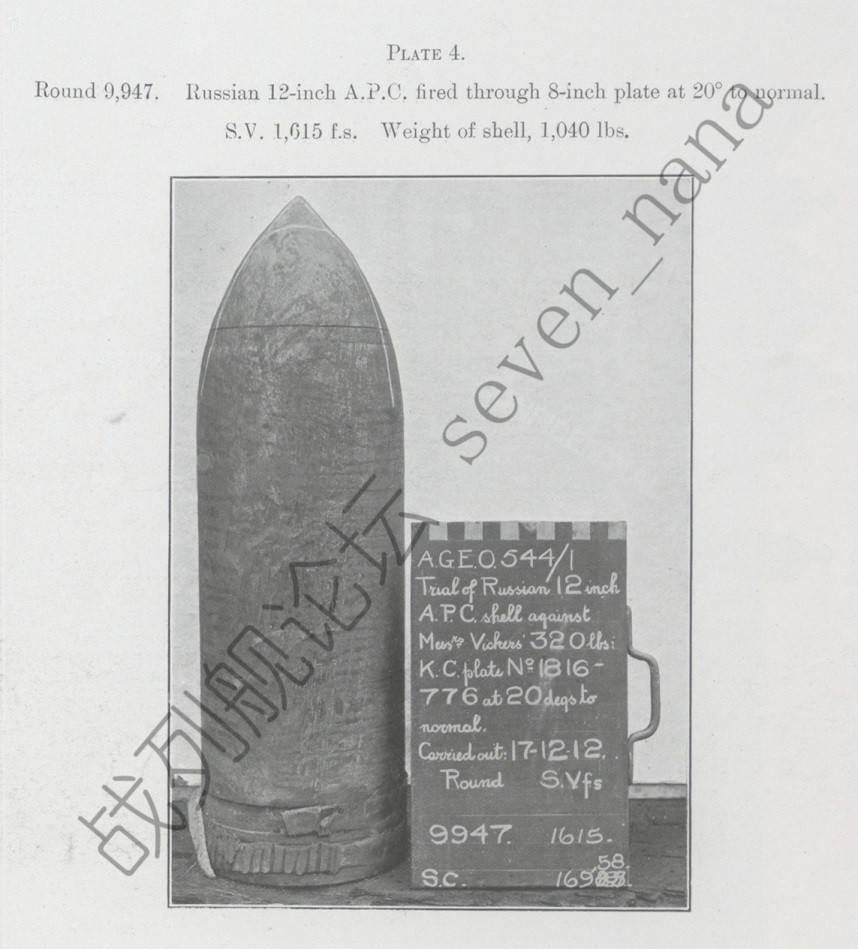

我们从已被推翻的沙俄政府处,获得了一些俄国的12英寸穿甲弹。这些炮弹的弹重为1,040磅,装填有TNT炸药。我们将用这种炮弹,与Hadfield生产的新式12英寸穿甲弹(弹重850磅)进行对比测试。

这种俄国炮弹上的引信,似乎不具备气密功能,且也没有弹底盖。如果我们打算在装填了炸药和引信的情况下对其进行测试,则应该采取安全预防措施。

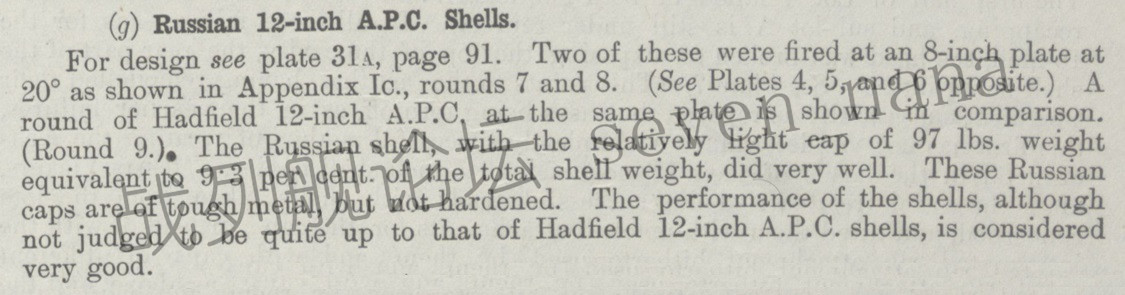

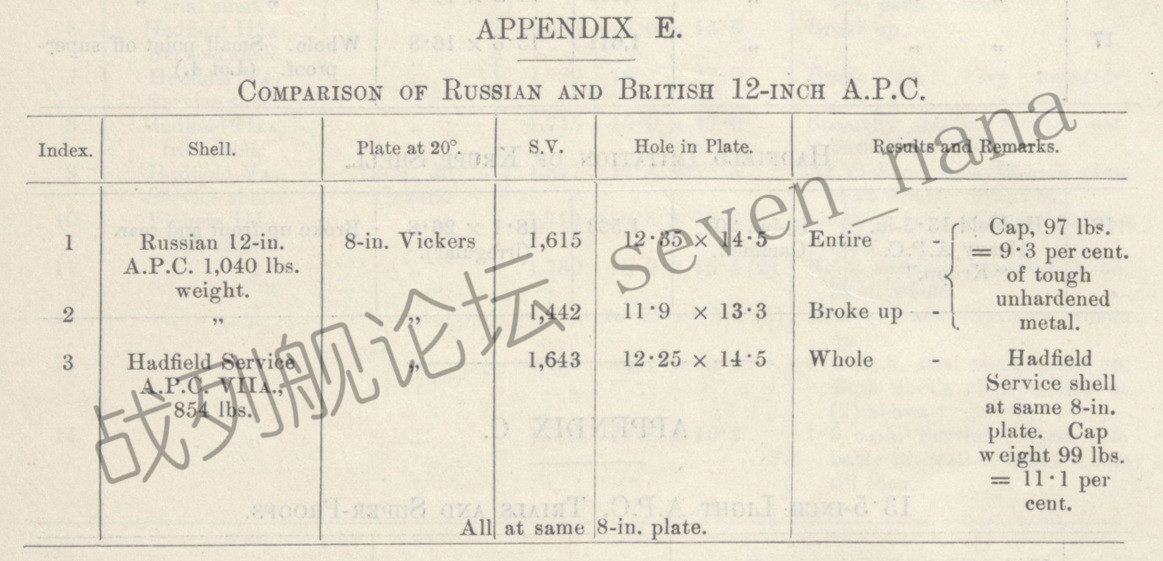

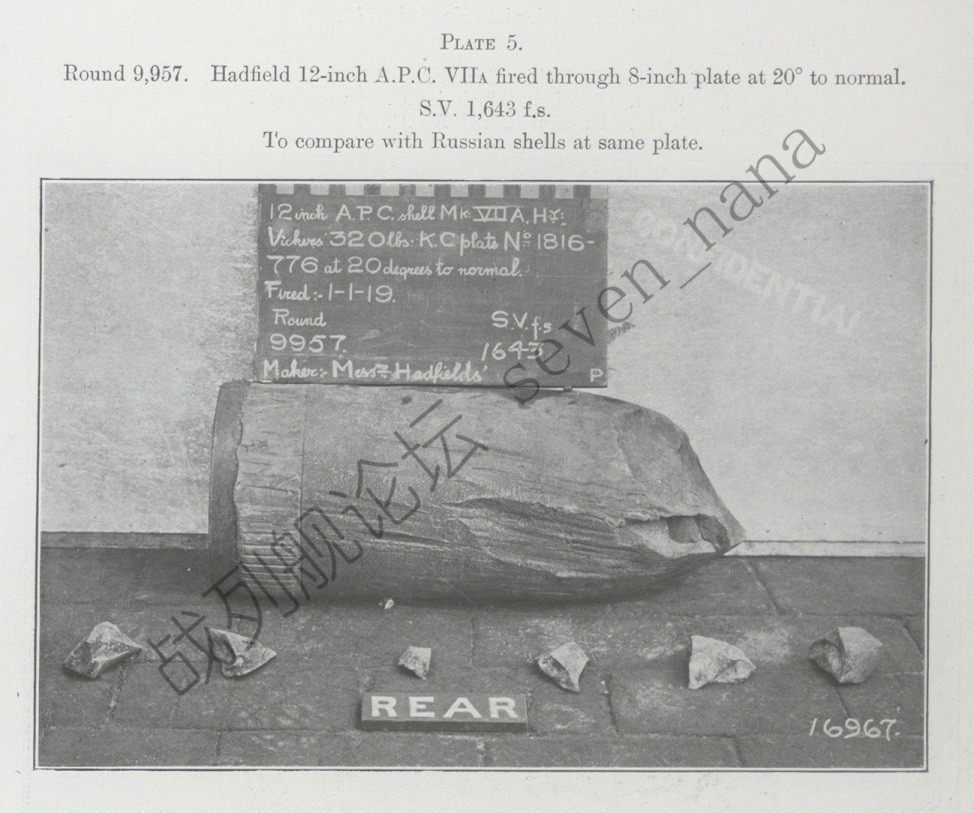

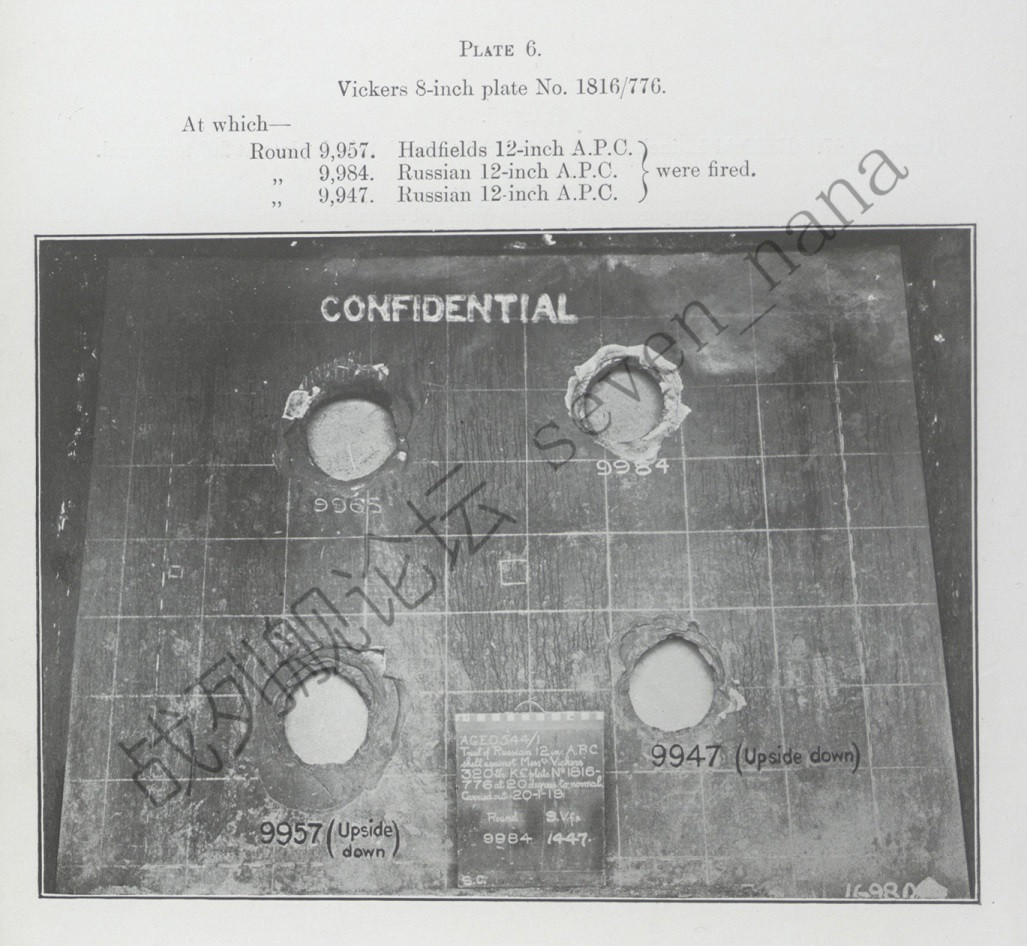

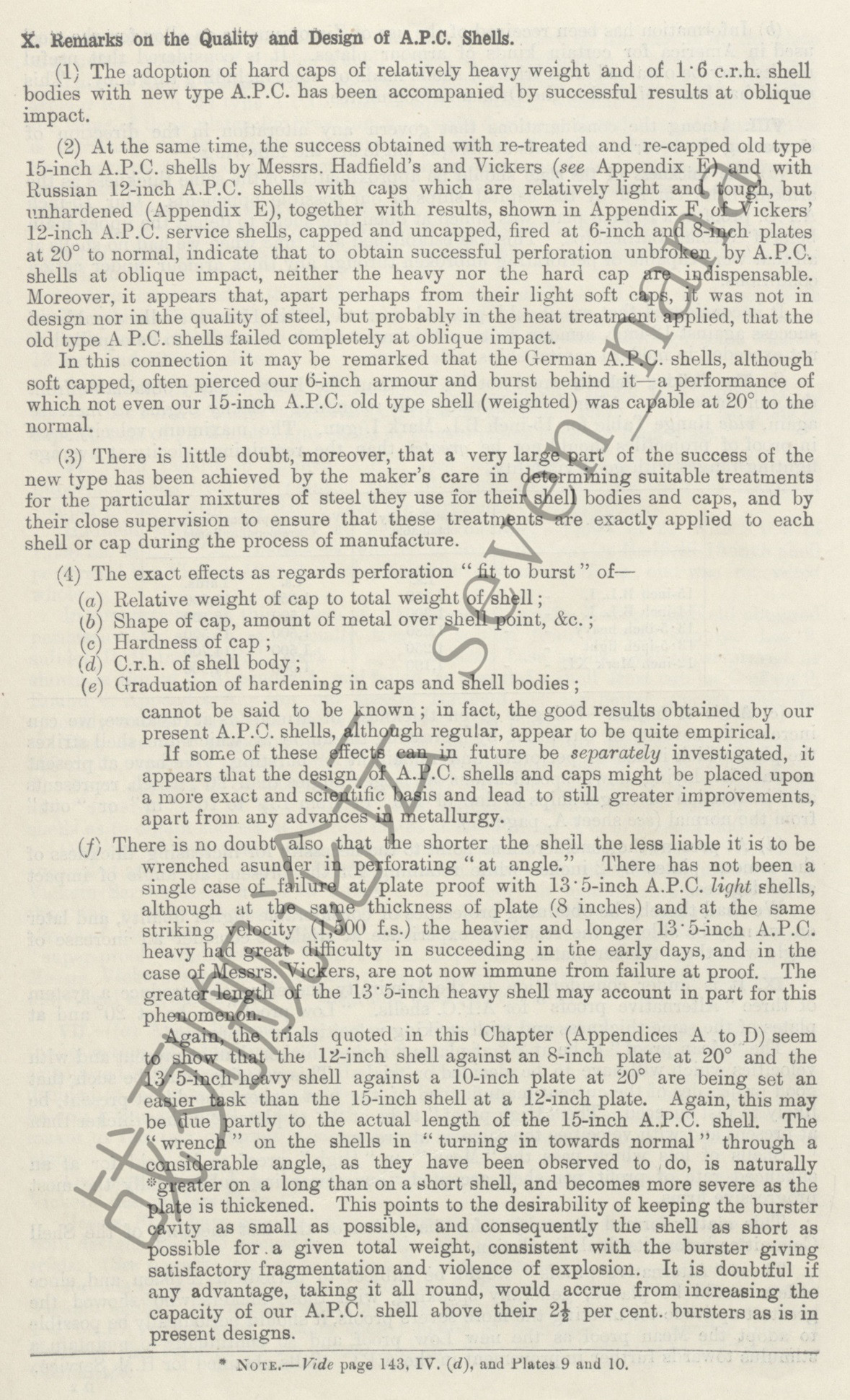

我们对俄国12英寸穿甲弹进行了测试,在20度入射角下,对一块8英寸厚度的装甲板发射了2枚这种炮弹。同时,我们还向同一块装甲板发射了1枚Hadfield生产的12英寸穿甲弹。尽管俄国炮弹的被帽重量更轻(97磅)、被帽重量系数更低(9.3%),但其测试表现仍然是非常不错的(英国Hadfield炮弹的被帽重量为99磅,被帽重量系数为11.1%)。俄国炮弹上的被帽,是由坚韧的金属制成的,但并没有做过硬化处理。我们认为,虽然相比Hadfield炮弹,俄国炮弹还是要略逊一筹,但其表现仍然是非常不错的。

注释:英国老式穿甲弹和德国穿甲弹上配备的Firth-Hadfield式被帽是由软钢制成的,此处说俄国炮弹的被帽是由坚韧的金属制成的,意思大概是说这种被帽是由镍铬钢之类的材料制成的吧。

俄国12英寸穿甲弹与英国12英寸穿甲弹的结构对比

俄国炮弹的弹体明显更长、装药腔明显更大(装填系数3%)

俄国12英寸穿甲弹与英国12英寸穿甲弹的测试表现对比

| 测试编号 | 测试炮弹 | 测试装甲 | 入射角度 | 入射速度 | 终点动能 | 装甲板穿孔尺寸 | 炮弹受损程度 | | 1 | 俄国12英寸穿甲弹 | Vickers生产的8英寸装甲板 | 20度 | 1,615英尺/秒 | 57.15兆焦 | 12.35英尺x14.5英尺 | 弹体完整 | | 2 | 俄国12英寸穿甲弹 | 1,442英尺/秒 | 45.56兆焦 | 11.9英尺x13.3英尺 | 装药腔破损 | | 3 | Hadfield生产的12英寸穿甲弹 | 1,643英尺/秒 | 48.35兆焦 | 12.25英尺x14.5英尺 | 装药腔完整 |

注释:尽管第一发俄国炮弹的弹体完整程度要高于英国炮弹,但我们也应注意到,其终点动能明显高于英国炮弹。而第二发俄国炮弹,尽管其终点动能并不比英国炮弹低多少,然而却在击穿装甲的过程中碎裂了。因此,综合比较三发炮弹的动能及破损情况,确实可以认为,英国炮弹的性能要比俄国炮弹更好一些。

测试中使用的炮弹(第一发俄国炮弹)

测试中使用的炮弹(英国炮弹)

测试中使用的装甲板

除了左上角那个弹孔之外,其余3个弹孔都是本次测试中打出来的。左下角那个弹孔是英国炮弹打的,右下角那个弹孔是第一发俄国炮弹打的,右上角那个弹孔是第二发俄国炮弹打的。

对穿甲弹质量及效能的评论

1)从倾斜入射测试的结果来看,新式穿甲弹所采用的1.6crh的弹体设计,及其配备的重量较大的硬被帽,可以说是成功的。

2)与此同时,我们还进行了其他的一些测试,例如:经过改装、换用了新式被帽的老式穿甲弹的测试;被帽重量较轻、且并未做硬化处理的俄国穿甲弹的测试;以及对Vickers生产的穿甲弹所做的有被帽和无被帽的对比测试。基于这些测试,我们发现:对于穿甲弹来说,即便没有又重又硬的被帽,也未必就不能在倾斜入射的情况下穿透装甲板,并保持弹体完整。而我们的老式穿甲弹,除了被帽又软又轻这个因素外,真正导致其无法通过倾斜入射装甲板的测试的,可能既不是弹体设计,也不是钢材质量,而是在于其采用的热处理方式存在问题。

注释:这段话并不是要否认硬被帽的价值,而是指出,除了硬被帽之外,其他方面的因素也很重要——即便有硬被帽,如果弹体的热处理方式不好,炮弹也有可能无法通过测试(比如早期的老式穿甲弹改装测试);反之,即便没有硬被帽,如果弹体的热处理方式没问题,那么炮弹也有可能能够通过测试(比如俄国炮弹)。

从这个角度看,英德两国穿甲弹的实战表现差异,似乎也是可以理解的。尽管德国穿甲弹配备的也是软被帽,但其却在海战中多次击穿我们军舰上的6英寸装甲板,并在其后方爆炸——然而我国的15英寸老式穿甲弹,却做不到这一点。

3)各个制造商在生产炮弹时,针对制造炮弹所用的合金钢,选择了恰当的热处理方式,并且在制造弹体和被帽的过程中,贯彻落实了这些热处理方式。新式穿甲弹所获得的成功,在很大程度上都应归功于制造商们所付出的努力。

4)我们认为,为了达到完整穿透倾斜装甲板的需求,以下这几个因素是需要予以考量的:

(a)被帽重量与全弹重量的比例

(b)被帽的形状,弹体尖端处的被帽厚度

(c)被帽的硬度

(d)弹体的曲率

(e)被帽与弹体的硬度曲线变化情况

对以上这些因素,我们并没有达到了如指掌的地步。事实上,我们在新式穿甲弹上所取得的成功,主要还是基于经验依据(而不是理论依据)得到的。

如果将来能对以上这些因素分别进行研究,那么我们就可以将穿甲弹和被帽的设计,建立在更为精准、更为科学的基础上。如此一来,即便没有在冶金学上取得进展,我们也依然能够通过设计,来进一步加强穿甲弹的性能。

(f)除此之外,在倾斜入射装甲板时,弹体的长度毫无疑问也会对其性能造成影响,弹体越短,就越不容易在穿甲过程中扭曲变形。例如,在验收13.5英寸穿甲弹时,尽管轻弹和重弹的测试条件完全一致,都是以1,500英尺/秒的速度射击8英寸厚的装甲板,但是13.5英寸炮弹从未出现过无法通过验收的情况,而更长更重的13.5英寸重弹,则在早期的验收测试中遇到了很大的困难。尤其是Vickers公司的13.5英寸重弹,即便到现在,也不是每次都能通过验收测试。之所以会出现这种现象,可能与13.5英寸重弹的弹体长度有关。

同理,从验收测试结果来看,12英寸炮弹(对抗8英寸装甲板)和13.5英寸重弹(对抗10英寸装甲板)的验收,似乎要比15英寸炮弹(对抗12英寸装甲板)的验收更为容易一些,这可能也与15英寸炮弹的弹体长度有关。在炮弹以倾斜角度击中装甲板后,会发生“转正”的现象,弹体较长的炮弹,其转正倾向会比弹体较短的炮弹更为明显,并且对抗的装甲板越厚,转正倾向也会越明显。从这一点看,在保持炮弹总重不变、且保证装药能够产生足够的爆炸和破片效果的前提下,弹体长度应该越短越好,而装药腔的大小也应越小越好。我们认为,在现有的2.5%的装填系数的基础上继续增加装药腔容积,是不会产生什么好的效果的。

(g)此外我们还应注意到,如果炮弹在飞行过程中不够稳定,那么很可能会导致其无法通过倾斜入射测试。如果炮弹在测试中出现了明显的弹道不稳情况,且未能通过验收测试的话,我们会另外再安排一次测试。同理,如果炮弹出现弹道不稳定现象,那么这次测试是不能被认作为一次公平的测试的。

二、新式装药的开发过程及相关测试情况

在本委员会成立之前,Ordnance Committee(一个常设的,对弹药问题负责的委员会)就已经开展过TNT装药的相关实验。然而,海军最终还是叫停了这些实验,其原因,主要是因为光靠引信是不足以充分引爆TNT装药的,需要通过雷管和传爆装置来引爆,TNT才能产生良好的爆炸效果。

此外,本委员会还研究了一个问题:何等程度的爆炸,才能对敌舰内部造成最大规模的破坏?我们认为,立德炸药或TNT炸药爆炸所产生的大量的小尺寸碎片,是无法达到上这个目的的,只有数量相对较少,但尺寸较大的炮弹碎片,才能起到穿透甲板或舱壁的效果。

也就是说,装药的爆炸程度不应过于猛烈,且这种炸药应足够钝感,不会像立德炸药那样因冲击问题发生早炸现象。基于以上考量,我们开始寻找能够有效满足上述要求的炸药。

在被称之为“Shellite”的一系列炸药中,最早的一种,是由苦味酸(即立德炸药)和二硝基酚(D.N.P)共同制成的,并取名为G装药。在本委员会于1917年6月9日提交的第一次报告中,我们认为这种炸药能够满足上述要求,因此建议使用这种炸药。G装药的主体是由二硝基酚浇注而成的,浇注完成后,会在其底部挖一个洞,并在这个洞内注入约4磅重的苦味酸,由其构成装药的核心部分(换句话说,就是在苦味酸外面包一层二硝基酚,来保护苦味酸)。

在搭配上No. 16型引信之后,这些苦味酸是足以引爆外围的二硝基酚的,然而在制造过程中,我们遇到了很大的困难——在二硝基酚装药上挖洞时产生的碎屑,对于人的健康是非常有害的。不过经过一番努力之后,我们终于克服了这一困难,准备开始为穿甲弹装配这种炸药了。

与此同时,我们又开展了一项新的试验,试图通过将苦味酸与二硝基酚进行混合,由此来简化生产工序。

在此基础上得出的第一种混合配方,被叫做50/50 Shellite,其苦味酸与二硝基酚的含量各为一半,并在混合之后浇注进弹体之内。我们发现,在搭配上苦味酸粉助爆药后,No. 16型引信是足以引爆这种装药的。并且实弹测试也表明,这种装药是足够钝感的,能够有效抵御击中装甲板时产生的冲击。

最早使用这种苦味酸和二硝基酚的混合炸药的是法国陆军,他们在部分炮弹上使用了这种装药形式。

1917年11月时,我们对装填了G炸药的炮弹进行了测试,我们发现,当击中大厚度的装甲板时,G装药仍然不够钝感,且后续的试验也证实了这一观点。由此,我们下定决心,放弃了G装药,并转而采用了50/50 Shellite装药。

一开始,50/50 Shellite装药的试验是很成功的,然而随着新式穿甲弹的性能的不断提升,其弹体强度也得到了强化,因此在近期开展的测试中,我们发现50/50 Shellite装药已经不足以炸碎炮弹弹体了,只能把弹底塞给炸飞。

有鉴于此,在1918年3月时,我们决定对炸药配方进行调整,将苦味酸含量增加到60%,二硝基酚含量降低到40%,以进一步加强装药的爆炸威力。

而我们的新式穿甲弹,也是从这个时期开始陆续通过验收测试的——最早一批通过验收测试的,是在1918年2月27日(上文中提过,是Vickers生产的一批炮弹)。截至目前为止,除了供应给虎号战列巡洋舰的69枚13.5英寸重弹,装填的是50/50 Shellite炸药外,其余炮弹装填的都是60/60 Shellite炸药。

试验表明,这种装药爆炸后能够产生足够的破片,并且也足够钝感。在对国王级战列舰和胡德号战列巡洋舰的模拟靶测试中,装填了这种炸药的15英寸穿甲弹,都有良好的表现。

并且我们还验证了,即便在相邻的其他炮弹发生爆炸时,60/40 Shellite装药也仍旧是足够钝感的,不会因此发生连锁爆炸。

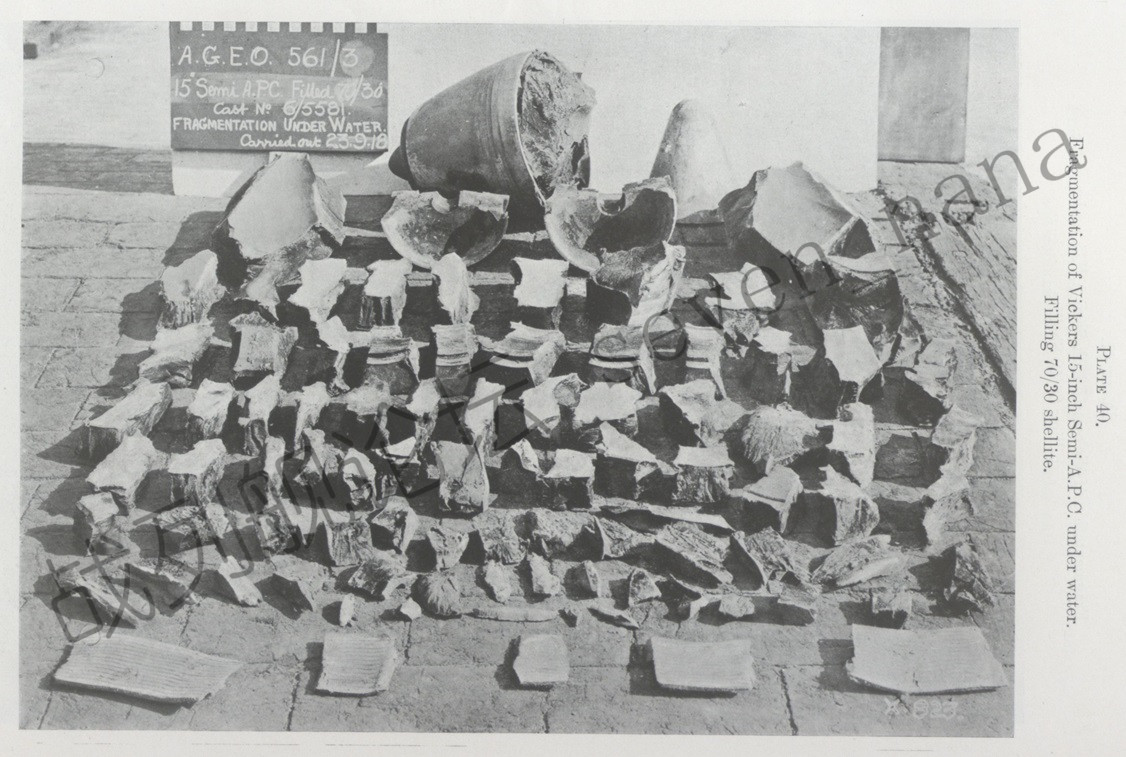

然而,我们在试验中发现,当炮弹被悬吊在半空中爆炸,或放置在水中爆炸时,其产生的弹头部位碎块有些过于庞大了;装药腔顶端周围的弹壁,在爆炸后通常还是会与弹头部分连在一起,未被炸碎。

尤其是在Firth和Hadfield这两家生产的炮弹(这些炮弹同时也是质量最好,最为坚固的炮弹)上,这个情况就更为明显了。

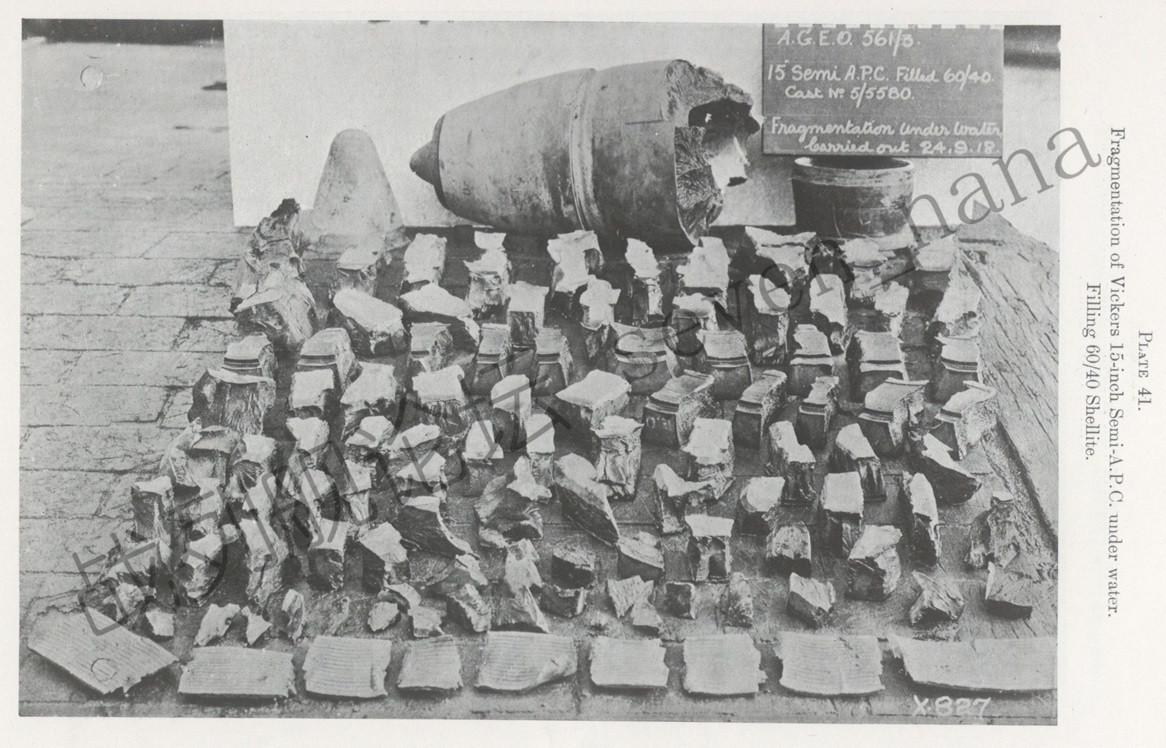

因此从1918年9月开始,我们又对70/30的配比(70%的苦味酸,30%的二硝基酚)进行了测试,结果表明这种炸药配比能够有效解决弹体碎块过大的问题。目前我们正在对这种炸药的钝感性进行测试,这些试验取得了令人满意的进展。有鉴于我们现在正在推行更为严格的验收测试标准,而这些标准又会引导厂商生产出更为坚固、更难被炸碎的弹体,因此我们以后若是能采用这种70/30配方的炸药,无疑会是有所助益的。

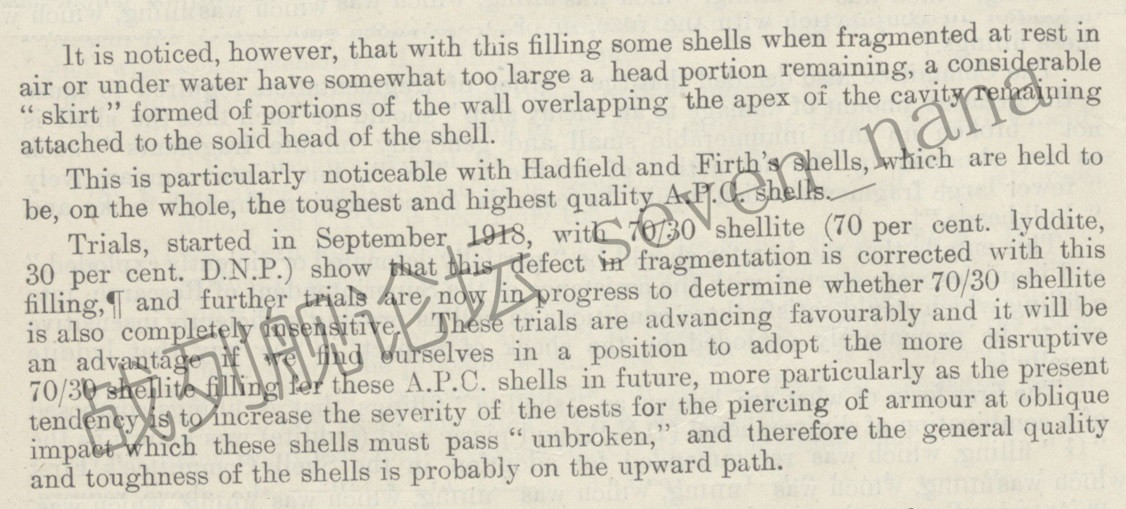

50/50炸药的破片测试

50/50炸药的爆炸威力显然有所不足,弹体破碎程度不够充分,弹头部分的碎块太大了。

60/40炸药的破片测试

60/40炸药的破片效果显然更符合海军的需求,在破片尺寸上较为合理。

立德炸药的破片测试(新式半穿甲弹、水中爆炸)

立德炸药的威力显然太大了,把炮弹炸得粉粉碎,破片尺寸过小了。

60/40炸药的破片测试(新式半穿甲弹、水中爆炸)

60/40炸药的破片尺寸就大得多了,更为符合海军的需求。

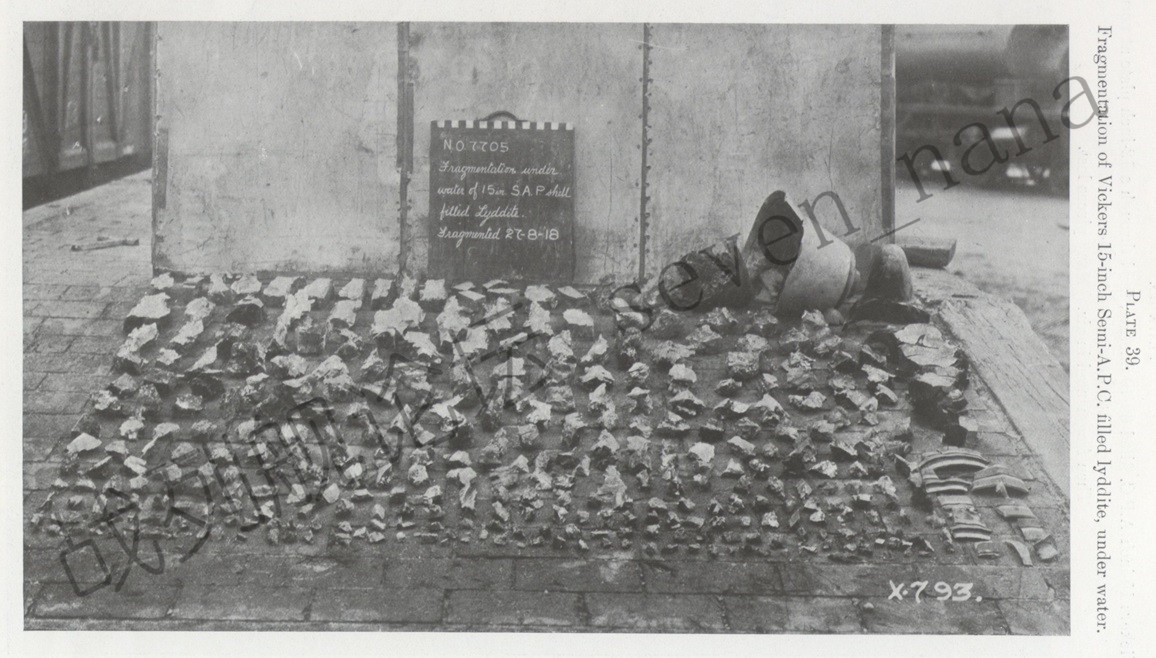

70/30炸药的破片测试(新式半穿甲弹、水中爆炸)

70/30炸药的爆炸效果更强,破片效果更明显,但破片尺寸仍旧在合理的范围内。

TNT炸药的破片测试(俄国穿甲弹、水中爆炸)

TNT炸药的爆炸威力太大了,产生的破片显然太碎了,这会削弱弹片的穿甲能力。

美国穿甲弹的破片测试(25%毒气,75%苦味酸铵)

苦味酸铵的爆炸效果也比较理想,破片尺寸正好,不大也不小。

三、新式引信

在先前的Projectile Committee的报告中,我们已经提到,英国海军已在原有的No. 16型无延迟引信的基础上,研制出了一款有延迟的引信。随后,英国海军又对其进行了进一步的改进。

在1918年2月5日时,我们安排了一组测试,用3发13.5英寸穿甲弹(2发是Hadfield生产的,1发是Firth生产的)进行了实弹测试,在1,500英尺/秒的速度下射击8英寸厚的装甲。测试中装配的引信为R.L. 23450 M型(R.L.是Royal Laboratory的缩写,后面的数字和字母是编号),配有0.20英寸粗的延迟药,填充的炸药则为50/50 Shellite炸药。

作为对比,在1918年3月26日,我们又安排了一组测试,使用的炮弹同样是3发13.5英寸穿甲弹(3发都Firth生产的),测试条件同样是在1,500英尺/秒的速度下射击8英寸厚的装甲。测试中装配的引信为R.L. 23450 B型(即目前安装在老式穿甲弹上的引信),填充的炸药则为60/40 Shellite炸药。

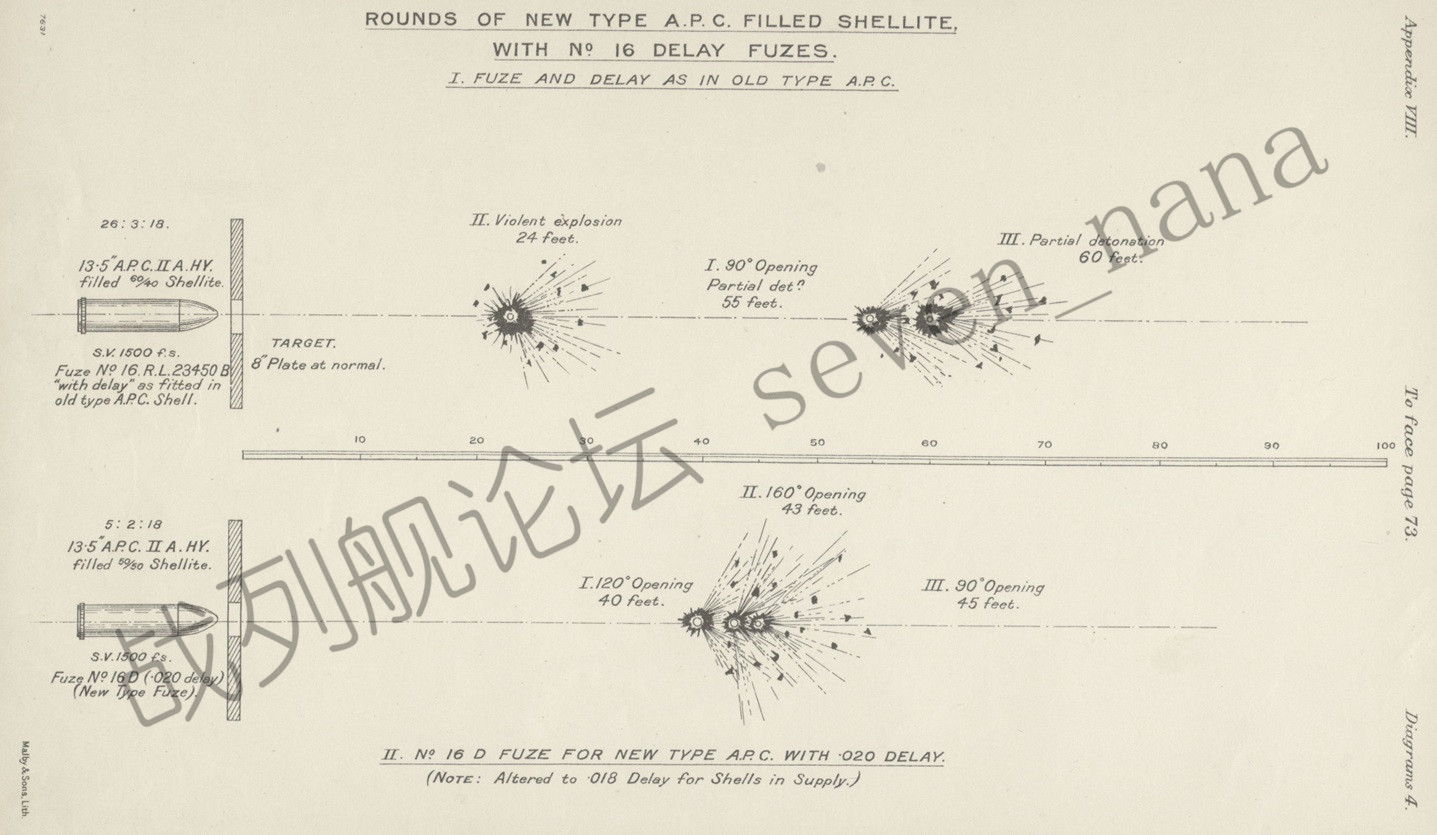

测试结果示意图

上方部分为使用老式引信(R.L. 23450 B型,即No. 16 With Delay)的炮弹,下方部分为使用新式引信(R.L. 23450 M型)的炮弹。

图中的3个爆炸点,象征着测试中使用的6发炮弹。可以看到,使用老式引信的3发炮弹,爆炸点分别距离装甲板24英尺/55英尺/60英尺,而使用新式引信的3发炮弹,爆炸点分别距离装甲板40/43/45英尺,后者的离散度更小。

在对比测试之后,最终得到采纳的,是新设计的R.L. 23450 M型,不过其延迟药的尺寸则从测试时的0.20英寸改成了0.16英寸(R.L.生产的版本)或0.18英寸(E.O.C.生产的版本),这种引信被称之为No. 16 D型引信,在装配到装填60/40 Shellite炸药的穿甲弹上后,其延迟距离在20-40英尺的范围内。

在此之前的新式穿甲弹,装配的则是老式的No. 16型引信(有延迟),在搭配60/40 Shellite装药时,其延迟距离在24-60英尺的范围内。

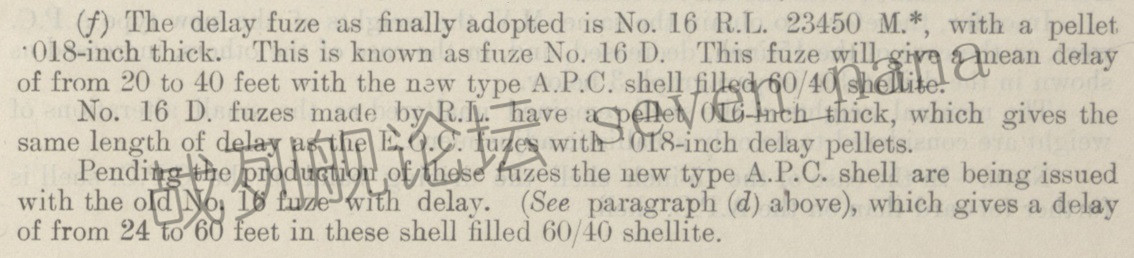

No. 16 D Mark IV型引信(E.O.C.生产)的延迟距离示意图

测试条件为:1,500英尺/秒的速度,20度的着角,射击1英寸厚的钢板。黑环为12英寸穿甲弹打出来的结果,黑点为13.5英寸穿甲弹打出来的结果,蓝点为14英寸穿甲弹打出来的结果,红点为15英寸穿甲弹打出来的结果。纵轴为延迟距离,横轴为引信的生产批次。

根据这些数据,12英寸穿甲弹打出来的平均延迟距离是35.64英尺,13.5英寸穿甲弹打出来的平均延迟距离是38.71英尺,14英寸穿甲弹打出来的平均延迟距离是15英尺(只有2个样本),15英寸穿甲弹打出来的平均延迟距离是29.9英尺,总的平均延迟距离为34.34英尺。

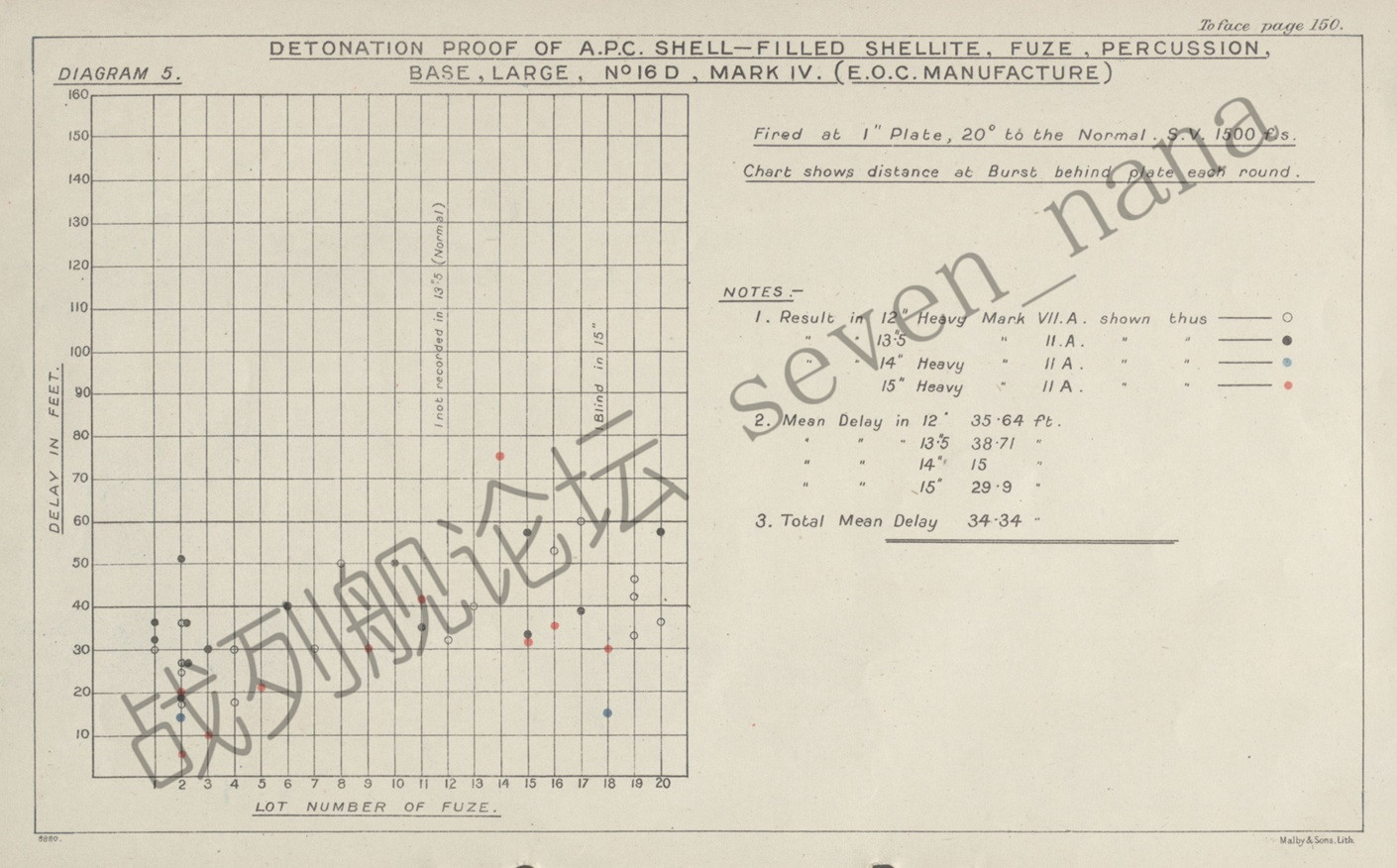

四、新式炮弹的验收及装备进度

截止至1918年9月30日前,各舰的新式穿甲弹装备进度

| 舰型 | 15英寸 | 13.5英寸重弹 | 13.5英寸轻弹 | 12英寸 | | 战列巡洋舰 | 反击 | 100发APCX

200发APC | 虎 | 100发APCX

300发APCR

200发APC | 狮 | 450发APC | 澳大利亚 | 250发APC | | 新西兰 | 250发APC | | 声望 | 100发APCX

100发APC | 长公主 | 450发APC | 不挠 | 250发APC | | 不屈 | 250发APC | | 战列舰 | 巴勒姆 | 50发APCR

200发APC | 乔治五世 | 300发APC | 俄里翁 | 400发APC | 赫拉克勒斯 | 400发APC | | 马来亚 | 50发APCR

200发APC | 埃阿斯 | 300发APC | 君主 | 400发APC | 巨像 | 300发APC | | 刚勇 | 50发APCR

200发APC | 百夫长 | 300发APC | 雷神 | 400发APC | 尼普顿 | 300发APC | | 厌战 | 50发APCR

200发APC | 爱尔兰 | 300发APC | 征服者 | 300发APC | 圣文森特 | 300发APC | | 伊丽莎白女王 | 250发APC | 印度皇帝 | 500发APC | | 克林伍德 | 300发APC | | 复仇 | 250发APC | 本博 | 100发ACPR

400发APC | 阿金库尔 | 400发APC | | 拉米利斯 | 250发APC | 铁公爵 | 400发APC | 柏勒洛丰 | 300发APC | | 决心 | 250发APC | 马尔伯勒 | 400发APC | 鲁莽 | 800APC | | 皇家橡树 | 250发APC | | 无畏 | - | | 君权 | 250发APC | 壮丽 | 700发APC | | 合计 | 3,000发新式穿甲弹 | 3,600发新式穿甲弹 | 2,400发新式穿甲弹 | 4,800发新式穿甲弹 |

再加上配备给加拿大号的600发14英寸新式穿甲弹,截止至1918年9月30日,新式穿甲弹的总计配备量为14,400发。

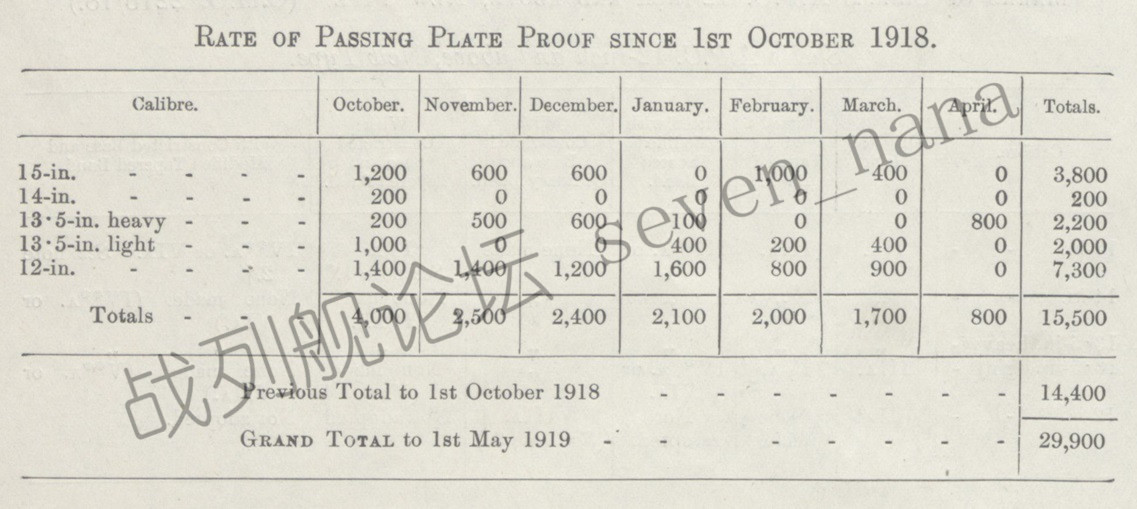

自1918年10月1日至1919年5月1日间,各口径的新式穿甲弹通过验收的进度

| 口径 | 1918年10月 | 1918年11月 | 1918年12月 | 1919年1月 | 1919年2月 | 1919年3月 | 1919年4月 | 合计 | | 15英寸 | 1,200 | 600 | 600 | 0 | 1,000 | 400 | 0 | 3,800 | | 14英寸 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | | 13.5英寸重弹 | 200 | 500 | 600 | 100 | 0 | 0 | 800 | 2,200 | | 13.5英寸轻弹 | 1,000 | 0 | 0 | 400 | 200 | 400 | 0 | 2000 | | 12英寸 | 1,400 | 1,400 | 1,200 | 1,600 | 800 | 900 | 0 | 7,300 | | 合计 | 4,000 | 2,500 | 2,400 | 2,100 | 2,000 | 1,700 | 800 | 15,500 |

再加上1918年10月1日之前已经配备到舰队的14,400发炮弹,截止至1919年5月1日,总共已有29,900发炮弹通过验收。

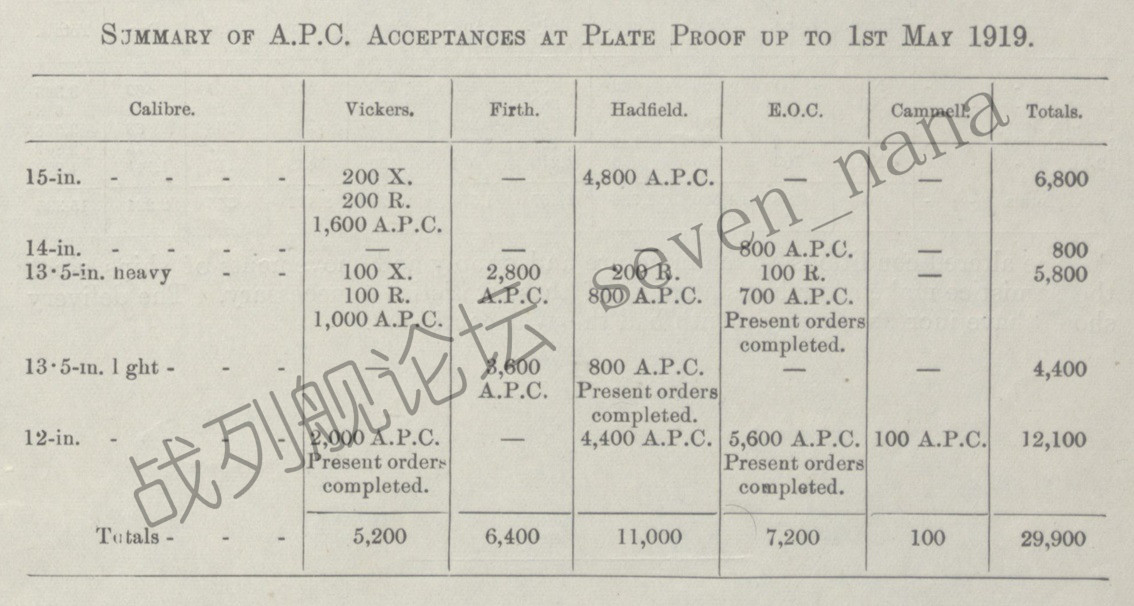

截止至1919年5月1日,各厂商的新式穿甲弹通过验收的数量

| 口径 | Vickers | Firth | Hadfield | E.O.C. | Cammell | 合计 | | 15英寸 | 200发APCX

200发ACPR

1,600发APC | - | 4,800发APC | - | - | 6,800发新式穿甲弹 | | 14英寸 | - | - | - | 800发APC | - | 800发新式穿甲弹 | | 13.5英寸重弹 | 100发APCX

100发APCR

1,000发APC | 2,800发APC | 200发ACPR

800发APC | 100发APCR

700发APC | - | 5,800发新式穿甲弹 | | 13.5英寸轻弹 | - | 3,600发APC | 800发APC | - | - | 4,400发新式穿甲弹 | | 12英寸 | 2,000发APC | - | 4,400发APC | 5,600发APC | 100发APC | 12,100发新式穿甲弹 | | 合计 | 5,200发新式穿甲弹 | 6,400发新式穿甲弹 | 11,000发新式穿甲弹 | 7,200发新式穿甲弹 | 100发新式穿甲弹 | 29,900发新式穿甲弹 |

|

|