|

|

楼主 |

发表于 2017-11-20 21:34

|

显示全部楼层

本帖最后由 seven_nana 于 2024-10-29 17:38 编辑

日德兰纪念系列 - 甲弹对抗篇 - 第七章 - 甲弹对抗及防护设计话题的总结

本帖内容未经允许不得转载

主要参考资料:

英国海军官方档案

作为甲弹对抗篇的最后一章,我们将借助英国海军在战后编纂的炮术手册,来对这个话题进行总结。

在这本手册中,英国人对战前、战时、以及战后初期所开展过的一系列甲弹对抗试验进行了回顾,并基于战时经验,重新审视了军舰的防护设计问题。

下文中,黑色字体内容为对原始报告内容的翻译,红色字体内容为我添加的注释和点评。

第一部分 - 甲弹对抗试验

对于历年来开展过的甲弹对抗试验,本篇中将会对其整体情况进行回顾,并给出相应的总结。至于具体的试验细节,则需另行参阅相关的官方档案。

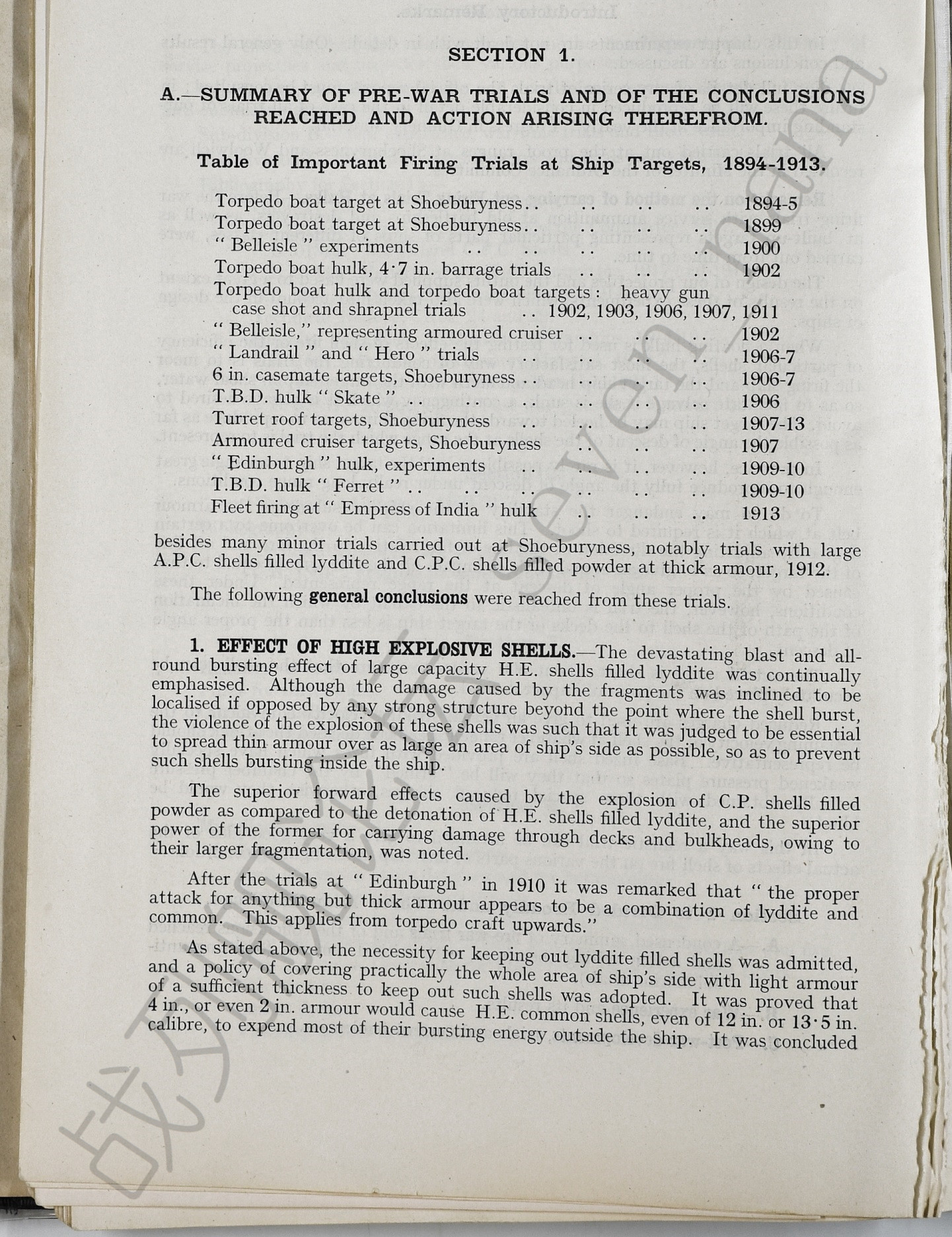

战前试验及当时得出的结论

在1894-1913年间,我们所开展过的甲弹对抗试验,主要有:

| 名称 | 地点 | 时间 | | 鱼雷艇模拟靶 | 舒伯里内斯靶场 | 1894-1895年 | | 鱼雷艇模拟靶 | 舒伯里内斯靶场 | 1899年 | | 贝尔岛号 | - | 1900年 | | 4.7英寸火炮弹幕射击,对抗废旧鱼雷艇 | - | 1902年 | | 大口径霰弹与榴霰弹,对抗废旧鱼雷艇及模拟靶 | - | 1902、1903、1906、1907、1911年 | | 贝尔岛号,模拟装甲巡洋舰 | - | 1902年 | | 陆秧鸡号、英雄号 | - | 1906-1907年 | | 6英寸炮廓模拟靶 | 舒伯里内斯靶场 | 1906-1907年 | | 鳐鱼号 | - | 1906年 | | 炮塔顶部模拟靶 | 舒伯里内斯靶场 | 1907-1913年 | | 装甲巡洋舰模拟靶 | 舒伯里内斯靶场 | 1907年 | | 爱丁堡号 | - | 1909-1910年 | | 雪貂号 | - | 1909-1910年 | | 印度女皇号 | - | 1913年 |

除此之外,在舒伯里内斯靶场,我们还开展过不少小规模的试验,例如在1912年时,我们开展过“使用装填立德炸药的大口径穿甲弹及装填黑火药的大口径半穿甲弹射击大厚度装甲”的试验。

基于以上试验,当时得出了如下结论:

一、高爆弹的破坏效能

装填有立德炸药的大口径高爆弹,一如既往地展示出了其猛烈爆炸、能够造成全方位杀伤的特性。不过,若是炸点周围设有较为强力的结构板,则炮弹破片很可能会被其阻挡,导致其破坏范围受限。由于此类炮弹的破坏能力甚强,因此为了避免此类炮弹在舰体内部爆炸,我们有必要在舰体舷侧区域布置轻装甲板,其范围越大越好。

同时,我们还注意到,与装填立德炸药的高爆弹相比,装填黑火药的半穿甲弹,对前方区域的破坏能力更强(后者的弹头部分碎块尺寸很大,且其他破片也大多是向前飞行的,因此会对前方区域造成严重破坏)。并且,由于后者的炮弹破片尺寸较大,因此在穿透甲板和舱壁的能力上,也要更胜一筹。

在1910年的爱丁堡号试验后,我们得出结论:在对抗鱼雷艇以上级别,但不具备重型装甲的军舰时,我们应当混合使用高爆弹和半穿甲弹。

在认识到有必要采取措施来抵挡高爆弹后,海军决定,要将军舰侧面几乎所有区域,都敷设上厚度足以抵挡高爆弹的轻装甲。先前的试验已经证明,4英寸厚度的装甲板,便足以抵挡住12英寸或13.5英寸高爆弹,并将其大部分爆炸能量消耗在舰体以外。甚至连2英寸厚度的装甲板,都能做到这一点。基于这些试验,我们总结道,仅需不到1/3倍径厚度的装甲,便足以抵挡住大口径高爆弹的爆炸威力。考虑到此类炮弹所具备的破坏威力,我们必须将其抵挡在舰体以外。

有必要说明的是,上述所说的高爆弹,指的是装备瞬发弹头引信的高爆弹,这种炮弹不具备延迟爆炸功能。

此外,上述试验还充分证明,由于高爆弹的弹片数量众多,且能形成全方位的波及,因此会对人员构成重大威胁。有鉴于此,对于安装在非独立炮廓(就是每门火炮之间没有彻底隔开)内的火炮,我们有必要为其配备横向隔壁,或是临时性的防护措施,如防弹片护盾。

再者,我们还发现,在使用高爆弹射击薄钢板时,无论炮弹是在击中钢板时爆炸,还是在击穿钢板之后爆炸,都会在钢板上留下一个大尺寸的、形状不规的、难以填补的洞。我们认为,高爆弹的这种特性,在对抗驱逐舰时是非常有利的。此外,我们还注意到,高爆弹能够对舰体结构造成挤压破坏作用,因此即便是大厚度装甲抵挡住了高爆弹,但还是有可能会导致舰体结构变形、进而引发漏水问题。

二、装填黑火药的半穿甲弹的破坏效能

装填黑火药的半穿甲弹,其杀伤波及范围较小,主要集中在前方区域。但在这个方向上,其对甲板、隔舱壁、格栅等结构具备很强的破坏能力。

之所以会有这种现象,是因为与高爆弹相比,半穿甲弹爆炸后产生的破片,无论是在尺寸上还是在重量上,都明显要高出一截。此外,由于半穿甲弹具备坚固的弹头结构,且采用了具备短延迟特性的弹底引信(这类引信并不是真正意义上的延迟引信,并没有专门的延迟设计,但实际仍然具有少许延迟效果),因此能够在击穿船体侧面或甲板后,进入其内部爆炸。

如同之前所说,我们认为,在对抗军舰时应当混合使用高爆弹和半穿甲弹。

在处理半穿甲弹对舰体外壳所造成的破坏时,只需填塞一个木桩,便能起到很好的效果。

试验证明,在20度的入射角下对抗大厚度装甲板时,装填黑火药的大口径半穿甲弹,可能会在穿甲过程中起爆。炮弹会对装甲板前方和后方的区域,造成较大程度的破坏。

使用6英寸或7.5英寸半穿甲弹射击4英寸装甲板时,也会出现类似的结果。

三、穿甲弹的破坏效能

试验证明,在30度入射角下对抗1/2倍经厚度的渗透硬化装甲时,穿甲弹可能会发生破裂。

在0度入射角下对抗1倍经厚度的渗碳硬化装甲时,装填立德炸药的穿甲弹,会在穿甲过程中起爆。炮弹会对装甲板后方的区域造成较大程度的破坏。

在对抗薄装甲板时,装填立德炸药的穿甲弹,会在击穿钢板后,于其后方数英尺处爆炸。

在30度入射角下,对抗舰体结构,例如0.5英寸厚的软钢时,装填立德炸药的穿甲弹,会在击穿钢板后于其后方爆炸。

有必要说明的是,上述试验中所使用的穿甲弹,装备的都是无延迟引信;当时还尚未开发出延迟引信。

四、对抗驱逐舰的情况

试验证明,大口径火炮发射的霰弹,有效射程太近,无法在海战中有效对付驱逐舰。

大口径火炮发射的榴霰弹,则具有相当不错的破坏效果。然而,若想在实战中有效对抗驱逐舰,就需要频繁而准确的调整引信的延迟时间设定,才能让炮弹在接近驱逐舰的位置起爆。此外,在引信装定完毕,炮弹填入炮膛后,还需要等待瞄准完毕才能发射,这又会对延迟时间设定的准确性带来挑战。由于这些缘故,实战中是无法有效装定引信延迟时间的,因此此法并不可行。

我们认为,在面对舰艏方向对准我方驶来的驱逐舰时,口径小于4英寸的火炮,是无法确保打停对方的;而3磅以下口径的火炮,则不具备任何作用。

配备瞬发弹头引信的高爆弹,和配备无延迟弹底引信的半穿甲弹,都能对驱逐舰造成不错的杀伤效果。特别是高爆弹,由于其能在船壳上炸出大洞,因而杀伤效果非常可观。

战前得出的其他结论

烟囱的防护话题

装甲格栅——装甲格栅具备很大的价值,能够对烟囱上风口、或者装甲甲板上的其他开口处,施以有效的保护。

防弹片网——这种东西装在甲板上没什么用处,但装在装甲格栅下方则有点用处。

炮弹击中烟囱外筒的情况——试验表明,炮弹(特别是大口径高爆弹)击中烟囱外筒,会导致严重的后果。尤其是爆炸点位于舰体内部时,爆炸冲击波更是有可能会波及到锅炉。为了避免此类情况,有必要在烟囱外筒之外设置轻型装甲,来提前引爆炮弹。至于烟囱本身,我们认为并没有必要予以装甲化,其厚度只需达到能抵御爆炸冲击波的程度即可。

注释:基于这个结论,自1908年开工的尼普顿号战列舰起,英国主力舰的烟囱底部周围普遍都设置了轻型装甲。

甲板装甲

当炮弹击穿小厚度的舷侧装甲后,其弹片击穿0.375英寸甲板的概率,与击穿0.75英寸甲板的概率,实际上是非常接近的。我们认为,如果使用0.375英寸甲板,并将节省下来的重量加强到舷侧装甲,则在面对高爆弹时,可能会起到更好的防护效果,并将后者的大部分爆炸威力阻挡在舰体之外。

我们还认为,在面对大口径高爆弹的攻击时,现有军舰上的甲板,其厚度并不足以抵挡这种炮弹,因而无法有效保护舰体核心区域。只有与小厚度舷侧装甲搭配后,才能有效抵御大口径高爆弹。此外,高性能的甲板材质,也是很有价值的。

注释:基于这个原因,自俄里翁级战列舰起,英国主力舰的舷侧防护范围有所扩大,而甲板装甲的厚度则有所降低。

炮塔顶部装甲

1907年时,我们使用6英寸、7.5英寸、以及12英寸口径的通常弹与高爆弹(装填了炸药、配备了引信的实弹),在75度和80度入射角下,对模拟炮塔顶部装甲的3英寸厚度的装甲板进行了射击测试。

6英寸和7.5英寸的炮弹,并没有造成显著的破坏效果,倒是造成了一些铆钉头崩飞,且装甲板支撑结构也受到了一些损伤。其中有一发在装甲板上方爆炸的7.5英寸高爆弹,对装甲板的支撑结构造成了严重的损害。

12英寸炮弹的破坏效果,自然要显著得多,但也只是有几枚弹片,击穿了装甲板之间的接缝处而已。当时我们采用的,是装甲板前后对接的安装方式。经此之后,我们认为,如果采用龟背式的炮塔顶部装甲结构,并使用两块钢板上下搭接的安装方式,来代替现有的对接安装方式,效果可能会更好。采用这种设计后,即便装甲板在炮弹冲击下变形,也能有效避免弹片通过装甲板接缝进入炮塔内部(使用对接方式的话,装甲板变形后,接缝会变大,弹片可以通过接缝飞入炮塔内部)。

1913年时,我们又使用13.5英寸穿甲弹(未装填炸药、未配备引信),对4英寸厚度的软钢、镍钢、以及特种钒钢进行了测试。经此试验后,我们为最新设计的主力舰,配备了4英寸厚度的炮塔顶部装甲板(准确的说是4.25英寸)。关于炮塔顶部装甲板的后续发展,可参见第二部分。

对战前甲弹对抗试验的总结及对1917年前的炮弹效能的点评

在上文中,我们列举了根据战前甲弹对抗试验得出的结论。这些观点的总体趋势,是突出强调了弹头引信高爆弹的毁伤能力,并强调有必要采取防护措施来避免其进入舰体内部爆炸。此外,还强调了高爆弹弹片对人员及设备的杀伤作用。

同时,根据这些试验得出的结论,还强调了半穿甲弹所具备的优势——例如,弹底引信的设计使这种炮弹获得了短延迟效果,而大尺寸的弹片则对甲板和舱壁具备很强的穿透能力,因而提升了炮弹对舰体内部设施的破坏能力。

基于这些观点,当时的相关人员总结道:在对抗军舰时应当混合使用高爆弹和半穿甲弹。然而,对于装填立德炸药的高爆弹,他们显然对其杀伤能力有所高估。同时,如果能为半穿甲弹配备延迟引信的话,则这种炮弹将不仅仅能击穿船体侧面或甲板,更是能在穿入舰体核心区域后才爆炸。不过,当时并没有人提议要为半穿甲弹配备延迟引信。

此外,当时的甲弹对抗试验还表明,在对抗大厚度的装甲板时,无论是立德炸药还是黑火药,都会因冲击力而自行发生爆炸,因而导致炮弹在穿甲过程中发生早炸。

在条件允许的情况下,海战的主要目标,是击毁敌方军舰;或是对其造成重大伤害,降低其机动性,以便为最终击沉或俘获该舰,创造有利条件。总而言之,为了达成此类目的,我们需要使用能够在敌舰舰体内部爆炸的穿甲弹,且最好是能穿入其核心区域后才爆炸的那种。

然而,我国军舰实际装备的炮弹,并不具备这样的能力——我们实际装备的穿甲弹和半穿甲弹,在击中大厚度装甲板时会发生爆炸,只能对装甲板前方和后方的区域造成破坏;而高爆弹,虽然能对舰体结构造成一定破坏作用,但其结果也就是导致漏水而已。

我们的穿甲弹装填的是立德炸药,而半穿甲弹装填的则是黑火药。在击中装甲板时产生的巨大冲击力下,这两种炸药都很可能会自行爆炸。同时,这两种炮弹都没有配备延迟引信,因此即便没有发生早炸现象,炮弹也会在穿入舰体内部几英尺后,就发生爆炸。

至于我们的高爆弹,本身就不具备击穿大厚度装甲的能力,并且由于此类炮弹配备的是瞬发弹头引信,因此在击中具有装甲防护的目标时,大部分的爆炸冲击波和炮弹破片,都会被阻挡在舰体以外。

尽管这些炮弹存在上述缺陷,但考虑到当时预想的交战距离是8,000-10,000码,这些缺陷也并非完全不可谅解——在此等距离上,炮弹的落角较小、命中率较高,因此当时的人们认为,仅需大量高爆弹的轰击,便足以使军舰失去战斗力。

然而,以今天的标准来衡量,8,000-10,000码只能算作是近距离了。在大战之前的15年内,火炮射控技术有了极大的发展,因而引发了射击距离的快速提升,以及交战条件的大幅改变(换句话说,在近距离交战中,这些炮弹的缺陷,还算是能够被接受的;然而在远距离交战中,这些缺陷便是不可接受的了)。

除此之外,当时的穿甲弹和半穿甲弹的验收规则,也存在一定不足——按照当时的验收规则,设计来对抗装甲目标的穿甲弹,是以400发为一个批次,接受验收的。每个批次中抽出1发炮弹,在垂直入射的条件下射击1倍经厚度的渗碳硬化装甲板,且要求炮弹在穿透装甲板后,还处在能够有效起爆的状态。既然验收规则是如此设计的,炮弹制造商们自然就围绕着这个要求,对炮弹的设计和制造进行优化了。当时的人们认为,能在垂直入射条件下取得最佳结果的炮弹,在倾斜入射条件下,即实战条件下,也能取得最佳结果。可惜,他们的这种想法是错误的。

举例来说,我们在1917年时发现,我们的老式15英寸穿甲弹,即我们在日德兰海战时使用的那类穿甲弹,尽管在垂直入射的条件下,能以炮弹完整的状态击穿15英寸厚的装甲板,然而在20度入射角下,即便是射击区区6英寸厚度的装甲板,都会发生炮弹破裂的问题。

换句话说,由于在实战环境下几乎不可能出现垂直入射的情况,因此当时的那些大口径穿甲弹,即便在面对现代主力舰上的最薄的舷侧装甲(6英寸厚度)时,都无法做到在弹体完整的状态下将其击穿。更不要提这些炮弹装填的还是立德炸药,本身就有可能在穿甲过程中爆炸的事了。

与之形成对比的是,德国海军的穿甲弹,尽管口径仅有28cm或30.5cm,但在实战中却多次击穿了我国军舰上的6英寸装甲板;并且由于这些炮弹装备了延迟引信,因此能做到穿入舰体后才爆炸。至于6英寸以上厚度的英国装甲,则能较好的抵挡德国炮弹,不过这也与德国炮弹的口径较小有关。

至于我们的半穿甲弹,其验收规则同样是在垂直入射的条件下射击装甲板,但允许炮弹在穿甲过程中破裂,仅要求其在装甲板上打出一个穿孔,且大部分炮弹碎块落在装甲板后方即可(换句话说,其验收规则比穿甲弹还要容易,且同样没有考虑到倾斜入射时的差异)。

此外,为了要打瘫具有强力内部构造的主力舰,炮弹爆炸后能产生多大尺寸的弹片、以及这些弹片能有什么样的穿透能力,也是一个非常重要的话题。在这一点上,尽管高爆弹的爆炸非常猛烈,且能产生大量的破片,对爆炸区域附近的人员、以及暴露在外的设备造成严重威胁,但却不具备足够的“停止作用”,只能对驱逐舰之类的小型军舰的船体结构造成明显的破坏。而装填立德炸药的穿甲弹,也同样存在“停止作用”不足的问题(但由于穿甲弹的弹体结构较强,炸药填充量较小,因而其破片尺寸相比高爆弹要大一些)。

直到1917年时,我们才引入了“破片检验”环节——这个环节,要求在炮弹爆炸后,收集其产生的破片,并对这些破片进行检验。有了这个环节后,我们才明白,即便我们的穿甲弹能在敌舰的舰体内部爆炸,也依然无法起到充分的杀伤作用——其原因在于,此类炮弹装填的立德炸药威力太大,导致破片尺寸较小,因而杀伤效果不足。

在这场战争中,我们学到了重要的一课——为炮弹制定验收规则,是一件相当困难的事。如果规则制定的不合适,则炮弹就无法在实战环境中,对新式军舰造成有效杀伤。就目前来说,我们已经很清楚应该制定怎样的规则了。但是,随着时间流逝,我们又会遭遇新的困难和挑战,届时我们需要打起十二分的注意力,来避免制定出不合时宜的规则。

战时经验

一、总体情况

英德双方海军的各种不同级别的军舰,均展现出了较强的伤害承受能力,想要将其打瘫或击沉,并非一件易事。

在甲弹对抗结果中,运气实际上起到了相当重要的作用。举例来说,阿卡斯塔号驱逐舰与德国海军的驱逐舰、轻巡洋舰、以及战列巡洋舰鏖战了十几到二十几分钟,依然得以幸存;鼠海豚号驱逐舰的鱼雷储气罐被敌方炮弹击中,并进而炸裂了蒸汽管道,炸毁了该舰的前舰桥,但尽管如此,通过在引擎室中进行操舵,该舰依然返回了母港。然而玛丽王后号,却被敌舰的一轮齐射给击沉了。

在福克兰海战中,我们奋战许久,才击沉了德国海军的装甲巡洋舰和轻巡洋舰。而在赫尔格兰湾海战中,德国巡洋舰也表现出了很高的抗沉性。由此来看,即便在面对更大级别军舰发射的大口径炮弹时,这些军舰依旧具备很高的生存能力。德国海军的埃姆登号轻巡洋舰,尽管被悉尼号轻巡洋舰所发射的6英寸高爆弹重创,但最终还是抢滩成功,避免了被击沉的命运。

根据现有资料推断,之所以会出现此类结果,其中有一部分因素,是由于我国的炮弹及其引信和装药并不完善。不过需要说明的是,之所以会出现这种问题,并非是实际的生产制造环节出现了问题——其主要原因,是我们从一开始就没有结合反舰的需求,(对炮弹及其装药引信)设定合理的要求。不过话说回来,排除驱逐舰等为了其他性能而牺牲了防护能力的轻型舰艇,一艘具备良好设计的军舰,本身就应该能有效承受同级别对手的攻击。

德国海军的大口径火炮,配备了颇为有效的穿甲弹,其引信具备延迟功能,且使用的是钝感的TNT装药。此类炮弹能够有效对抗6英寸或以下厚度的英国装甲。

总体来看,军舰展现出了很高的伤害承受能力。与之形成鲜明对比的是,那些遭遇了弹药库爆炸事故的军舰,则几乎是在顷刻之间就沉没了。这方面的例子有:玛丽王后号、不倦号、无敌号、以及防御号。此外,好望角号可能也是因此沉没的。

除此之外,狮号也有过与上述类似的、几乎导致沉没的经历。该舰的Q炮塔被炮弹击中,半小时后,弹药提升井中的发射药被点燃,导致弹药库成员全体阵亡。若不是因为弹药库门已被关闭,并进行了弹药库注水的话,该舰恐怕也会遭遇前述各舰的命运。这场发射药燃烧事故的罪魁祸首,可能是炮塔中弹后,未能被及时扑灭的小火星。

对于此类发射药殉爆事故,产生了诸多的争议。有人认为,是敌舰炮弹直接穿入了弹药库区域并爆炸,从而导致了殉爆事故;另一些人则认为,是敌舰炮弹引燃了炮室或换装平台上的发射药,引发的火焰又顺着弹药提升井窜入了与弹药库相邻的换装室,加之弹药库与换装室之间的弹药库门又出于敞开状态,导致弹药库内的发射药也被点燃,这才导致了殉爆事故。

二、纵火效果

总体来看,炮弹的纵火效果并不明显,只有在点燃了发射药时才能引发大火。尽管德国人并未因弹药库殉爆的缘故而损失过军舰(这个陈述有误,实际上德国方面也有因弹药库殉爆而沉没的军舰),但发射药引发的火灾依旧对他们造成了重大损害。部分德国军舰(塞德里茨号和德尔弗林格号),由于炮塔或炮座装甲被炮弹击穿或炸穿的缘故,出现了发射药被点燃的事故,其火势蔓延到了换装室,导致整个炮塔被烧毁,人员全数被烧死。据我们所知,由于德国人在多格尔沙洲中有过此等遭遇,因而后来采取了严格的防范措施,来将此类威胁降到最低(这个说法不完全准确,德尔弗林格号在日德兰海战时依旧出现了大量发射药被点燃,整个炮塔被烧毁的情况)。而对于我们来说,由于在日德兰海战之前,我们并无此类经验(这个说法不完全准确,科罗内尔海战时,好望角号很可能就出现过弹药库殉爆),因而就如同多格尔沙洲海战前的德国人一样,并没有充分认识到,我们现行的发射药供应方式,是隐含着危险的。此外,我们也没有意识到,应避免在火炮和弹药库之间,形成由发射药构成的传火链。此外,我们也没有对弹药库中的、以及传送过程中的发射药予以充分的保护。还有一个事实是,德国发射药的后段部分采用了黄铜药筒包裹,而其前段部分也采用了双重丝绸包裹,且没有内置点火药。相比之下,我们的发射药采用四段分装形式,每个发射药包都只有单层丝绸包裹,且均内置了点火药。由于这些缘故,在面对火灾时,德国人的发射药,显然要比我们的更难点燃。

德国发射药是储存在金属保护容器中的,其顶盖采用了螺纹形式。与带有通气孔的英国发射药保护容器相比,德国保护容器的防火性能可能会更好一些。德舰之所以在弹药库中的发射药被点燃的情况下仍未发生殉爆,其中很大一部分原因,都要归功于这种保护容器设计、以及前述的发射药设计。

在巴登号战列舰上,防闪焰装置的安装范围并不广泛,且在效能上也不如我国海军如今所具备的防闪焰装置(注意,这里是说与1921年的英国海军比,而不是与日德兰海战时的英国海军比)。不过与德国人的情况相比,我国的药包式发射药、以及我们所采用的发射药供应方式,本身就会对防范措施提出更高的要求。在日德兰海战时,巴勒姆号与马来亚号战列舰,因炮廓内的6英寸发射药被点燃而受到了损伤,且人员伤亡也较重。根据马来亚号的报告,在发射药燃烧引发的火灾下,连未开封的金属保护容器内的发射药都被点燃了。除此之外,还有多艘军舰,比如福克兰海战时的肯特号、洛斯托夫特海战时的征服号、以及日德兰海战时的狮号和厌战号,也有过类似的遭遇。对于如何避免发射药被点燃,特别是如何避免发射药上的点火药被点燃的问题,我们目前正予以密切关注。

同时我们还注意到,在几乎所有的此类相关报告中,都出现了炮弹或发射药所引发的火焰,通过甲板间的开口或管道,最终扩散到露天空间的现象。

三、爆炸冲击效果

炮弹在舱室内爆炸所产生的效果,总是有大有小的,具体结果取决于装药的大小、爆炸的猛烈程度、舱室的容积、以及是否存在能够泄压的空间(比如舱门或管道孔)。在爆炸波及范围内,轻型舱壁经常会被炸塌、水密门经常会被炸飞,坚固的钢板(比如大厚度装甲)则并不容易受到爆炸冲击的影响,因为爆炸冲击波本身就会往受阻最小的方向进行扩散。在日德兰海战之后,除了对现有军舰进行了防护强化(加强了甲板装甲和炮塔顶部装甲)之外,我们还在所有的弹药供应通道上设置了经过改良的防闪焰装置,并在消防管道上加装了额外的阀门,以便对舰体受损舱段进行更好的隔离。

四、实战案例

水中弹——当炮弹在舷侧附近的水下区域爆炸时,可能会带来严重的威胁。狮号曾有过四次这样的经历(下文中会介绍其中最严重的一次),马来亚号也有过一次或两次被水中弹击中的经历。此外,德国海军的塞德里茨号战列巡洋舰,也有过被水中弹击中的经历。

炮弹在水中爆炸时,会产生类似于水雷爆炸的显著破坏效果。我国的一艘前无畏舰,在比利时海岸遭遇了此类攻击,并导致了严重的进水问题。此外,还有一艘浅水重炮舰,在东非遭遇了此类攻击,有一发10.5cm炮弹在该舰舷侧附近的水下区域爆炸,并导致舰体侧面出现大幅度内凹,不过好在进水程度并不严重。在面对具备新式延迟引信的炮弹时,此类水中爆炸威胁可能会变得更为严重;特别是当军舰上没有配备防雷突出部或类似的水下防护体系时,就更是如此了。

轻巡洋舰——英德双方的轻巡洋舰,都表现出了很强的炮火损伤抵御能力。

在赫尔格兰湾海战时,林仙号接受了严峻的考验,但就设计而言,仅暴露出一个缺陷,即蓄水罐的位置不佳。此后,该级以及后续舰级上的蓄水罐,挪到了水线下方的安全位置。

在1916年4月的洛斯托夫特海战时,征服号被数发德国大口径炮弹击中,舰体后部受到了严重损伤,但由于其轮机舱后方设有大厚度的装甲横舱壁,因而挽救了这艘军舰,使其免于沉没。这个案例表明,在运气上佳的情况下,轻巡洋舰甚至能够承受高级别对手的大口径炮弹打击。

在日德兰海战时,切斯特号与南安普顿号遭受了猛烈攻击,人员伤亡惨重,但军舰本身并未受到致命打击。

驱逐舰——尽管驱逐舰上并未设置专门的防护体系,但仍然展示出了很强的炮火损伤抵御能力。

战时试验

在Shell Committee成立后,该委员会于研发新式穿甲弹的过程中,于1917-1918年间,开展过一系列的模拟靶测试。

国王号模拟靶测试:

1917年7月时,使用13.5英寸新式穿甲弹(装填有炸药,安装有引信的实弹),在20度的入射角下,对国王号模拟靶(8英寸厚度的舷侧装甲带+甲板+舱壁+4英寸厚度的炮座装甲)进行了测试。

1918年6月时,使用15英寸新式穿甲弹,再度对国王号模拟靶(舷侧装甲带厚度改为10英寸)进行测试。

这些测试证明,新式穿甲弹是卓有成效的,能够击穿舷侧装甲带、甲板、舱壁,并在击中炮座装甲时、或将其击穿后爆炸;换句话说,此类炮弹能够有效威胁到敌舰主炮塔下方的换装室。

胡德号模拟靶测试:

自1918年7月起,使用15英寸新式穿甲弹,对胡德号模拟靶进行了一系列的测试。这些测试再度证明了新式穿甲弹的效能。完成这些测试后,我们对胡德号的防护设计做出了调整。

驱逐舰模拟靶测试:

1918年10月,我们使用各类4英寸炮弹,对驱逐舰模拟靶进行了测试,测试后得出的结论如下:

(i)在各类炮弹中,装填立德炸药,配备No. 12型引信的新式半穿甲弹,展现出了最佳的效能。在对炸点前方区域的破坏能力上,这种炮弹能够与装填黑火药的老式半穿甲弹相媲美;而在对炸点侧面区域的破坏能力上,由于新式半穿甲弹装填的是爆炸猛烈的立德炸药,因而要显著优于老式半穿甲弹——后者的破片飞散角度较窄,对炸点正侧方的区域没有任何破坏效果。

(ii)我们试验性地为新式半穿甲弹装填了80/20 Shellite炸药,这种炮弹的效能,可能与装填立德炸药的炮弹相当。

注释:后续测试显示,这个观点并不正确。由于立德炸药极度敏感,容易在击中钢板时就发生爆炸,因而装填立德炸药的炮弹,实际上是处于劣势的。

(iii)对抗驱逐舰目标时,装填黑火药的老式半穿甲弹,具有不错的效果。

(iv)装填立德炸药、配备弹头引信的高爆弹,是效果最差的弹种。配备No. 18 P型引信(使用黑火药作为助爆药)的高爆弹,会在击穿船壳、进入舰体内部后,立刻发生猛烈爆炸;而配备No. 18型引信(使用高爆炸药作为助爆药)的高爆弹,会在击中船壳瞬间爆炸,并将船壳炸出一个大洞,但其破坏效果局限在船壳附近,对船体内部的破坏效果可说是聊胜于无。

(v)我们使用新式半穿甲弹,对比测试了制式的No. 12型引信(黑火药引信)和试制的高爆炸药弹底引信。这组测试并未形成决定性的结论,但情况不利于高爆炸药弹底引信。

轻巡洋舰模拟靶测试:

1918年时,我们设计并采购了一批试制型的6英寸穿甲弹与半穿甲弹,并于1918年7月时,使用这些炮弹进行了测试,其结论为:

(i)就穿入舰体核心区域的能力而言,试制型的6英寸穿甲弹,要远胜于现有的任何型号的6英寸炮弹。

(ii)就对舰体内部区域造成破坏的能力而言,配备No. 18 P型引信的高爆弹,要远胜于配备No. 18型引信的高爆弹——原因在于,前者的引信使用黑火药作为助爆药,因而本身就具备一定的延迟特性。

这个结论,与我们在驱逐舰模拟靶测试中取得的结论,是相同的。并且,与先前所开展过的一系列黑火药引信与高爆炸药引信的对比测试的结论,也是相同的。经过这些测试后,我们决定,7.5英寸及以下口径的各类高爆弹,全都将配备使用黑火药作为助爆药的弹头引信。

需要说明的是,这种以黑火药作为助爆药的引信,是在对舰射击时使用的。在执行岸轰任务、或进行弹幕射击时,则需要配备更为敏感的引信,以便能在炮弹触地或触水的瞬间就起爆。

战后试验 - 敏捷号战列舰

1919年7月时,我们对敏捷号战列舰进行了打靶测试,其目的为:

(a)就大口径火炮射击轻巡洋舰的问题,对各类弹种的效能进行评估。

(b)就“战列舰和战列巡洋舰只配备穿甲弹一种炮弹”的设想,进行合理性评估。如果认为不合理,则除了穿甲弹之外,还应配备何种弹药?

为了开展相关测试,我们在敏捷号战列舰的上层结构上,安装了4英寸厚的装甲板,来模拟轻巡洋舰的舷侧装甲带。

我们首先使敏捷号呈13.5度的侧倾,随后安排恐怖号浅水重炮舰,在500码的距离上,使用15英寸火炮,以1,500码的炮弹入射速度进行射击。这么做的目的,是为了模拟全装药发射的15英寸炮弹,在17,000码上的着速。至于入射炮弹与目标舰甲板之间的夹角,则达到了15度左右(略小于17,000码距离上的实际落角)。

随后,我们使用15英寸穿甲弹(新式和老式都有)、15英寸新式半穿甲弹、以及15英寸老式半穿甲弹,对4英寸装甲板及无防护区域进行了射击测试。此外,我们还对4英寸装甲板发射了1枚15英寸高爆弹(安装黑火药引信)。

注释:新式半穿甲弹的装药量要高于新式穿甲弹,且前者本身便是设计用来对抗中等厚度装甲的。

这次测试的具体细节,以及相关示意图与照片,都记录在"C.B. 1561, Progress in Gunnery Material, 1920"中。以这份文件,以及其他的海军部报告为基础,我们引用提炼出了下述结论。

一、引信效能

在本次测试中,我们总共发射了8枚安装弹底引信的炮弹,其中有5枚炮弹在穿入舰体后爆炸,另外3枚则并未在舰体内爆炸,而是将舰体打了个对穿。而那3枚炮弹中,有2发是彻彻底底的哑弹,还有1发则是在刚从另一侧船体穿出后,就爆炸了。有必要说明的是,这发炮弹打在了船体前段,此处舰宽较窄(潜台词就是,延迟时间其实没问题,只是因为舰宽窄,所以才会飞出舰外后才爆炸)。至于那发弹头引信高爆弹(配备No. 18 P型引信),则是在击中装甲板时便爆炸了,且并未穿透装甲板。

No. 16型引信出现2发哑弹的情况,是我们始料未及的。之所以会出现哑弹,其可能的原因如下:

(i)炮弹口径越大,在击穿钢板的过程中受到的阻碍就越小,而这2枚炮弹击中的是无防护的区域,其厚度不足以启动引信上的惯性机构。

(ii)当一枚炮弹以弹尖向前的姿态飞行时,即便首先击中的钢板不足以启动引信,但若是继续撞上其他的薄钢板,其累计效果,通常也足以最终启动引信。

(iii)然而,在倾斜入射的情况下,炮弹在穿透钢板后,其飞行姿态可能会失稳。在这种情况下,即便炮弹继续撞上其他的薄钢板,可能也不足以启动引信。

二、纵火效果

我们发现,炮弹基本没有发挥出纵火效果。尽管船体内部堆有大量的木质物品和琐碎物件,但炮击并未引发火灾。

尽管在历史上,曾多次有报告提到油漆被点燃并形成大火(最为出名的便是日俄战争时的报告),但我们现在认为,这些火灾可能并不是因为炮弹爆炸而直接引发的,而是由于发射药被点燃所导致的。

三、爆炸冲击效果

5发在舰体内部爆炸的炮弹中,有2发是装填黑火药的老式半穿甲弹、1发是装填70/30 Shellite炸药的新式半穿甲弹、1发是装填60/40 Shellite炸药的新式穿甲弹、还有1发是装填立德炸药的老式穿甲弹。其中,前4发都表现出了强大的爆炸冲击效果。而那发老式穿甲弹,则是在轮机舱装甲格栅的上方爆炸的,由于此处恰好位于动力设备的通风管道下方,爆炸气流能够顺利扩张并排出到舰体之外,因而并未发挥出明显的爆炸冲击效果。

总体来看,在爆炸冲击波的作用下,舰体内部的舱壁出现了凹陷、破损、甚至直接被炸塌的情况。而炸点上方的甲板,则在冲击之下发生严重的上凸。至于炮廓上的护盾,或舰体内部的舱门,则直接被冲击波给炸开了。我们认为,装甲甲板上方区域的舱室,其舱门的闭锁机构不必过于坚固,反而应能在爆炸冲击下破裂,如此便能将舱室内积累的压力,释放到其他区域了。

有鉴于此,在没有进水威胁的情况下,我们不建议对舱门进行支撑加固。

四、木甲板的表现

上甲板上铺设的木甲板,既没有剥落也没有开裂,但却从下往上凸了起来。

五、对结构损伤的点评

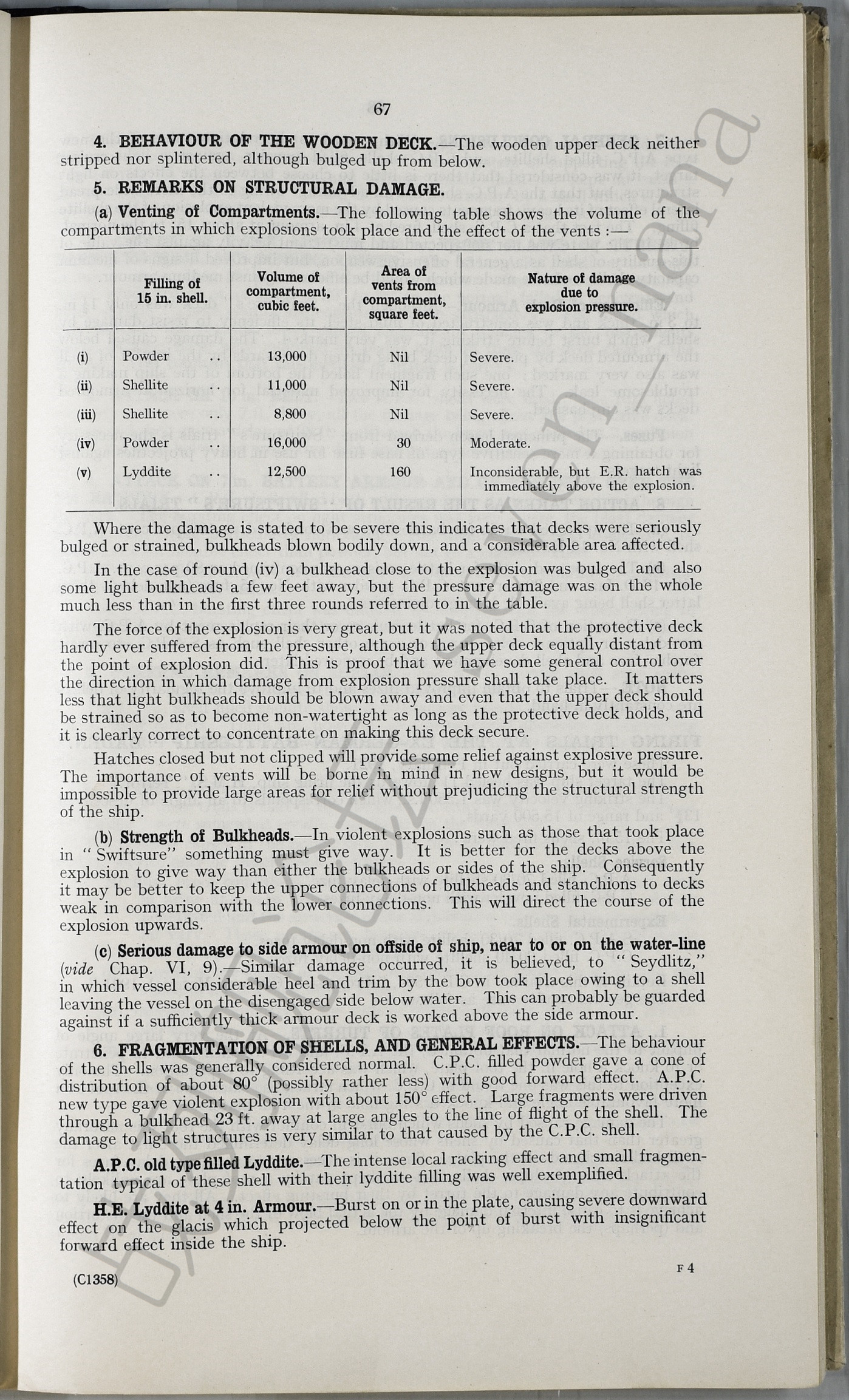

(a)泄压空间的影响。

下表中,给出了炮弹在舰体内部舱室爆炸时,每个舱室的容积,以及泄压的效果。

| 编号 | 装药类型(15英寸炮弹) | 舱室容积(立方英尺) | 泄压口面积(平方英尺) | 爆炸压力导致的破坏程度 | | (i) | 黑火药 | 13,000 | 无 | 严重 | | (ii) | Shellite | 11,000 | 无 | 严重 | | (iii) | Shellite | 8,800 | 无 | 严重 | | (iv) | 黑火药 | 16,000 | 30 | 中等 | | (v) | 立德炸药 | 12,500 | 160 | 不值一提(轮机舱的舱门就在爆炸点上方) |

上述表格中,破坏程度被标为严重的,意味着甲板出现了严重的凸起或扭曲,舱壁被整个炸塌,且受损范围相当之大。

炮弹(iv)的情况是,炸点附近的一个舱壁发生凸起,且附近的一些轻型舱壁也有所变形,但总体来说,因爆炸压力导致的破坏,要显著低于表格中的前三发炮弹的情况。

爆炸所产生的冲击力是相当大的,不过我们注意到,尽管爆炸点位于防护甲板和上甲板之间,且与后两者的距离相同,但这两层甲板的受损程度却是不尽相同的——上甲板受损较重,而防护甲板则几乎毫无损伤。这个事实表明,对于爆炸威力的破坏方向,我们是能够大致掌控的。轻型舱壁被炸塌并不是什么严重的事,只要防护甲板不受损,即便是上甲板发生扭曲、失去水密能力,也依旧是可以接受的。防护甲板才是我们所应关心的重中之重。

在爆炸压力面前,已关闭但未锁止的舱门,是能够起到一定泄压作用的。在开展新的设计工作时,我们应对泄压问题有所考量,不过若是过于偏重泄压空间,则会对舰体结构强度造成隐患(换句话说,还是要有所取舍)。

(b)舱壁的结构强度。

在面对猛烈的爆炸,例如敏捷号试验中的情况时,舰体结构是不可能毫发无损的,总有某处需要作出让步(通过此处破损来进行泄压)。让爆炸点上方的甲板受损并泄压,总好过让爆炸点侧面的舱壁或船体侧面结构受损。换句话说,我们或许可以把舱壁与上方甲板之间的连接处,做的比舱壁与下方甲板之间的连接处弱一些。同时,我们还可以把甲板下方的支柱做得弱一些。如此一来,便能引导爆炸压力向上方发泄了。

(c)对反舷方向飞来的炮弹,击中舷侧装甲背面,且中弹位置在水线附近,所导致的严重威胁。

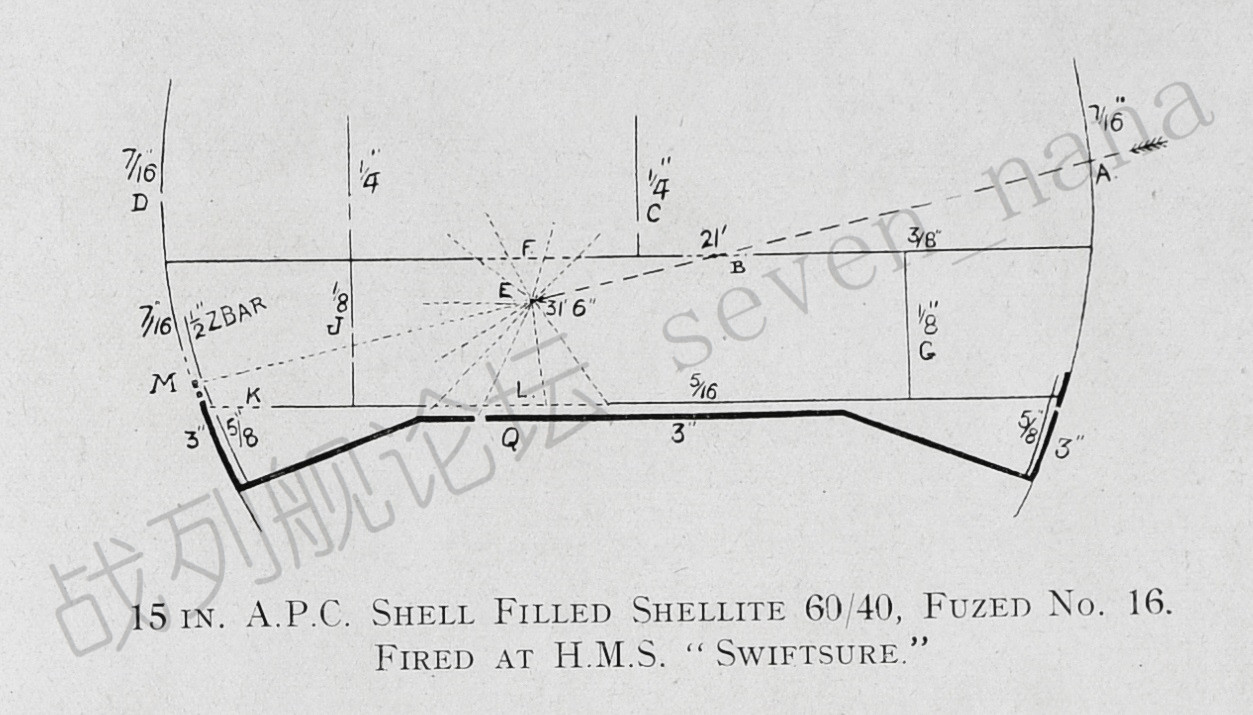

敏捷号试验中,出现过一例炮弹从反舷方向飞来,并击中了舷侧装甲背面的情况(详见下图)。

据我们所知,塞德里茨号的舰艏区域也遇到过类似的经历,那发炮弹从另一侧的水下区域穿出,进而导致了严重的横倾和纵倾(这段描述不完全准确,想必是英国人混淆了德尔弗林格号的舰艏损伤与毛奇号的舰艉损伤)。如果能在舷侧装甲的上沿设置足够厚度的装甲甲板,或许就能避免此类问题了。

六、弹片破坏效果

我们认为,此次测试中,各类炮弹形成的弹片,是符合常规的。装填黑火药的老式半穿甲弹,其破片飞散范围呈锥状,角度约为80度(也可能更低),对炸点前方区域的破坏效果较好。新式穿甲弹的爆炸相当猛烈,弹片飞散角度约为150度,其中有部分向侧面飞散的破片,甚至击穿了距离炸点23英尺之外的舱壁。这种炮弹对轻型舰体结构的破坏效果,与老式半穿甲弹非常类似。至于装填立德炸药的老式穿甲弹,则再一次展现出了弹片尺寸较小的特征。

那发射击4英寸装甲板的高爆弹,可能是在击中装甲板时、或刚穿过装甲板后爆炸的。这发炮弹对炸点下方区域造成了较大的冲击,但对炸点前方区域造成的破坏效果,则是微乎其微的。

七、总体结论

炮弹效能:在对抗轻巡洋舰时,如果炮弹击中了轻型舰体结构,则装填Shellite炸药的新式穿甲弹,与装填黑火药的老式半穿甲弹,在效能上是处于伯仲之间的。不过,由于新式穿甲弹具备爆炸更为猛烈的Shellite炸药,因而其弹片的飞散角度更大,这是其优势所在。此外,在测试中,有1发老式半穿甲弹,在以15度左右的入射角击中4英寸装甲板时,居然出现了弹体破裂的问题,这是让我们始料未及的,并且也拉低了这种炮弹的价值。不过,具备改良设计的新式半穿甲弹,在对抗中等厚度装甲的能力上将会有所提升。

甲板装甲的效能:尽管敏捷号的甲板厚度仅为1.5-3英寸,且材质只是软钢,但在面对非直击炮弹时,仍表现出了不俗的防护效能。不过,我们同时也认识到,当甲板被炮弹击中时,会有甲板碎块向下崩落,并造成破坏。其中有一个碎块,甚至击穿了船底,并引发了进水麻烦。这个结果表明,水平防护装甲的材质,有必要得到改善。

引信:在敏捷号试验中,我们得到的主要教训是,为了有效对抗轻装甲目标,我们有必要为大口径炮弹配备一种更为敏感的弹底引信。

八、后续规划

(a)战列舰上的主炮,将只配备新式穿甲弹(配备No. 16 D型延迟引信)一种炮弹。

(b)战列巡洋舰上的主炮,将配备新式穿甲弹(配备No. 16 D型延迟引信)和老式半穿甲弹(配备No. 15型无延迟引信)两种炮弹,其比例为80比20。后一种炮弹,我们有大量库存可供使用。

(c)战列巡洋舰上的老式半穿甲弹,未来到底是继续保留、还是换装新式穿甲弹(装备无延迟引信或可调节延迟引信)、亦或是使用其他炮弹(比如新式半穿甲弹)来代替的问题,需要先等待炮弹和引信的后续发展结果,随后再做进一步的评估。

注释:对引信的改良工作,以及提高延迟时间的均一性的相关工作,目前正在开展中。

战后试验 - 巴登号战列舰

1921年2月,我们对巴登号战列舰进行了打靶测试。

我们首先使巴登号呈11度的侧倾,随后安排恐怖号浅水重炮舰,使用15英寸火炮进行射击。本轮测试中,炮弹入射速度为1,550码/秒,相当于该炮在15,500码上的着速,其对应的落角则为13.75度。

本轮测试中使用的炮弹,既有制式炮弹,也有试制型炮弹。

制式炮弹:

装填70/30 Shellite炸药,配备延迟引信的新式穿甲弹。

装填黑火药,配备无延迟引信的老式半穿甲弹。

试制型炮弹:

装填70/30 Shellite炸药,配备无延迟引信的新式半穿甲弹。

装填60/40 Shellite炸药,配备无延迟引信的老式半穿甲弹。

这次测试的具体细节,都记录在"C.B. 1594, Progress in Gunnery Material, 1921"中,其总体情况如下:

一、射击炮塔顶部装甲

由于入射角度极大,因此无论是穿甲弹还是半穿甲弹,都未能击穿炮塔顶部装甲板,连穿孔都未能造成。这个结果符合我们的预想。不过,有1发半穿甲弹击中了炮塔顶部侧面的装甲,由于入射角度较好,因而得以在100mm装甲板上凿出了一个大洞。

与那些装备长延迟引信,故而在跳弹并飞离装甲板后才爆炸的炮弹相比,那些在击中炮塔顶部装甲后就爆炸的炮弹,造成的破坏效果自然是要更大的。由于长延时引信是对抗大型军舰的必备之物,因此只要炮塔顶部装甲能够让来袭炮弹跳飞,则炮弹爆炸就不会对炮塔内部造成影响——这种情况下,只要避免装甲板因炮弹撞击而发生变形或破裂,就能有效避免炮塔内部受到损害。

巴登号炮塔顶部装甲的大梁与其他支撑结构,受到了严重的损伤。这表明,在炮塔顶部装甲的支撑结构上,德国人做得不如我们。同时,我们还总结道,炮塔内部的所有设备器械,都应与炮塔顶部装甲板隔开一定距离,以免在炮塔顶部装甲板受到炮弹冲击,发生形变时,对炮塔内部的重要设备造成损害。

二、射击350mm厚度的炮塔正面、炮座、以及司令塔装甲板

测试表明,即便在实际入射角达到18度时,15英寸新式穿甲弹依然能够击穿350mm厚度的装甲板。击中装甲司令塔的那发炮弹,由于实际入射角达到了30-35度左右,因此未能击穿装甲板,并在司令塔外爆炸了。这些测试结果让我们感到满意。在司令塔外部爆炸的那发炮弹,并未对司令塔内部设备造成明显的破坏,原因在于,用来布置那些设备的平台和底座,是固定在甲板上的,并不与环绕司令塔的装甲板相接触。这个结果证明,采用这种安装方式,是正确的选择。

三、射击250mm厚度的上部装甲带

我们向上部装甲带发射了2发穿甲弹,其中有1发的引信启动时间过早,在击穿装甲板后,仅飞行了7英尺便爆炸了,因而并未对防护甲板下方的区域造成破坏。另1发炮弹,则是在击穿装甲板后,又继续飞行了38英尺后才爆炸。尽管这发炮弹的爆炸并不充分,但仍然炸穿了防护甲板,并摧毁了1座锅炉。

四、射击170mm厚度的炮廓装甲带、以及炮廓装甲带上方的甲板

对于甲板区域,我们同时使用了装填黑火药的老式半穿甲弹和装填Shellite炸药的老式半穿甲弹。炮弹爆炸对轻型舰体结构造成了严重的破坏,爆炸冲击波对舱壁造成的损伤尤其明显。Shellite炸药的爆炸效果,要胜过黑火药,但两者之间的差距并不十分显著。

对于炮廓装甲带,我们同时使用了新式穿甲弹和新式半穿甲弹,目的是就两者在舰体内部造成的破坏效果进行比较。实际测试时,由于舰体内部情况的差异,导致无法就新式半穿甲弹和其他炮弹的爆炸效果进行比较,不过我们认为,新式半穿甲弹对轻型舰体结构的破坏能力,要胜过其他炮弹一筹。

五、对炮弹的点评

无论是在穿甲能力上,还是爆炸效果上,新式穿甲弹都交出了一份令人满意的答卷。

装填Shellite炸药的老式半穿甲弹,在对抗轻型舰体结构时,展现出了不俗的效果。然而,若是想对现有的老式半穿甲弹进行升级,将其黑火药装药更换为Shellite炸药,则仍然存在一些现实困难,其中最主要的就是经费问题。

六、对引信的点评

与敏捷号试验的结果类似,本次试验后,延迟引信的有效性话题,再一次成为了重要议题。在巴登号试验中,炮弹的实际延迟表现,并不太稳定,并且有偏短的倾向。

我们认为,引信在实弹测试中表现不佳,可能是以下几种原因导致的:

(i)验收引信时设置的条件,无法精确的还原实际射击军舰时的情况。两者在炮弹着速、所需对抗的钢板厚度、以及在击穿钢板后所需面对的后方结构上,都会有所不同。对于这些问题,我们已经有所认识,因此在验收时,已经使用了尽可能贴近实际情况的条件。

(ii)引信的设计可能存在缺陷,可能无法有效抵挡炮弹撞击厚重装甲板时产生的冲击力。

(iii)现有的延迟药柱,在燃烧持续时间上可能本身就存在不规律性。

(iv)在长时间的储存之后,引信内的黑火药可能会变质。

(v)从引信起爆到炮弹实际爆炸,这中间本身就存在一定的时间间隔。如果炮弹内装填的炸药,存在湿度过大之类的问题,则时间间隔就会出现变化。不过,实际经验表明,这个因素并不太重要,不会造成明显的影响。

自1917年起,我们一直在密切关注着这些问题。为了就失败原因给出合理的解释,我们也开展了大量的试验。根据这些基础研究,如今(1922年)我们已经确认,现有的引信,有必要在一些特定领域上进行改进。这些改进将能使引信效能得到大幅度的提升。

在敏捷号试验后,我们对其他国家的主力舰设计进行了综合评估。当时我们决定,不会对现有的No. 16 D型引信的延迟时间进行改动。然而,后来的一系列情况,包括对上述问题的研究、在舒伯里内斯靶场进行的测试、以及巴登号试验,引发了我们对这个问题的再思考。

各位需明白,引信的延迟时间选择,实际上是一种权衡妥协。以高着速击穿薄装甲板的情况,和在远距离上以较低着速击穿厚重装甲板的情况,对延迟时间的需求是完全不同的,对于前者来说是恰好的延迟时间,对于后者来说就会显得过短,反之亦然。

如果我们能制造出一种可调节延迟引信,即在发射之前,可选择延迟或无延迟两种状态的引信,则有助于解决这个问题。其延迟功能,能够在远距离射击主力舰时,让炮弹发挥出最佳效果。而其无延迟功能,则可以在近距离交战时使用——当炮弹击穿装甲后,无延迟设定能让炮弹继续飞行5-10英尺,随后将其引爆。

同时,对于引信的敏感度问题,我们也正在开展相关的试验和研究。在解决这个问题之前,弹底引信的炮弹击中薄钢板时,可能还是会像敏捷号试验那样,出现穿而不炸的哑弹问题。在巴登号试验中,出现了一例哑弹,不过这发炮弹,是击穿了350mm厚度的炮塔正面装甲的。这发炮弹为什么会变成哑弹,我们并不确定。不过后来我们发现了引信设计上的一个缺陷,并将哑弹原因归咎于这个缺陷了。

在第一天的试验过后,巴登号沉没了,因而相关试验工作并未全部完成。1921年8月时,我们又进行了进一步的试验,其具体细节,将会记录在"Progress in Gunnery Material, 1922"中。

战后试验 - 纽伦堡号轻巡洋舰

1920年11月,我们安排恐怖号浅水重炮舰,使用7.5英寸和6英寸火炮,对纽伦堡号轻巡洋舰进行了打靶测试。

第一组试验:

纽伦堡号呈10度的侧倾;7.5英寸火炮模拟10,500码距离射击(着速为1,223英尺/秒,对应落角为12.5度);6英寸火炮模拟9,000码距离射击(着速为1,128英尺/秒,对应落角为12.5度)。

第二组试验:

纽伦堡号呈20度的侧倾;7.5英寸火炮模拟16,000码距离射击(着速为1,050英尺/秒,对应落角为29度);6英寸火炮模拟13,000码距离射击(着速为1,000英尺/秒,对应落角为28度)。

我们是根据这两种火炮的交战距离,来选择试验时的距离参数的。

在试验中,我们使用了如下几种炮弹:

装填Shellite炸药的老式半穿甲弹(既有配备延迟引信的,也有配备无延迟引信的)。

装填立德炸药的高爆弹(既有配备No. 18 P型黑火药引信的,也有配备No. 18型高爆炸药引信的)。

装填Shellite炸药、配备延迟引信的试制型半穿甲弹(4%装填系数)。

装填Shellite炸药、配备延迟引信的试制型穿甲弹(7.5英寸的装填系数为2.5%,6英寸的装填系数为2%)。

这次测试的具体细节,都记录在"C.B. 1594, Progress in Gunnery Material, 1921"中,其总体情况如下:

一、射击100mm厚度的司令塔装甲板

在这组测试中,6英寸老式半穿甲弹未能击穿装甲,7.5英寸老式半穿甲弹在装甲板上打出了一个穿孔,并对司令塔内部造成了重大破坏,但炮弹本身似乎是在穿甲过程中破裂了。至于7.5英寸和6英寸的高爆弹,全都被装甲板挡住了(其中有1发打在了装甲板的接缝处,但依然未能将其击穿)。

二、射击50mm厚度的炮盾

在这组测试中,我们使用了高爆弹,并就黑火药引信和高爆炸药引信的效能进行了对比。结果是,前者会在炮弹击中炮盾的瞬间起爆,因而炮弹在还未来得及击穿炮盾时,就已经爆炸了。而后者具有一定的延迟效果,使得炮弹得以在炮盾上钻出穿孔后,才发生爆炸,并对炮盾后方的区域造成了可观的破坏效果。

此外,我们还使用了老式半穿甲弹。这种炮弹同样能够击穿炮盾,并且其对炮盾后方区域的破坏能力,要胜过配备黑火药引信的高爆弹。

在这组测试中,高爆弹内装填的立德炸药,一如既往地表现出了早炸特性——即便引信没有起爆,立德炸药也可能会因为击中目标时产生的冲击而发生爆炸。由于这个缘故,穿甲类炮弹不应使用立德炸药。

接下来有一段讨论甲板炮座设计的,跳过不翻译。

三、射击轻型舰体结构

对于高爆弹而言,总的来说,黑火药引信的表现,要优于高爆炸药引信。只有在击中舷墙、烟囱帽等极轻型结构时,高爆炸药引信的表现才会优于黑火药引信。

由于No. 18 P型黑火药引信,能够让炮弹在击穿结构板后爆炸,因此能让炮弹具备更好的“停止作用”。

我们最终批准,为7.5至5.5英寸的弹头引信高爆弹,配备黑火药引信。目前此类引信正在陆续装备到部队。

7.5英寸至5.5英寸火炮所配备的弹头引信高爆弹,主要是用来对付驱逐舰或更小级别的舰艇的。

根据我们所做的比较,在对抗轻型舰体结构时,装填Shellite炸药,配备无延迟引信的老式半穿甲弹,与配备No. 18 P型引信(黑火药引信)的高爆弹,在爆炸效果上是大致相当的。与高爆弹相比,老式半穿甲弹的优点在于,后者是可以换装弹底延迟引信的,如此便能飞入舰体,并在靠近核心区域处爆炸。

就目前而言,这两种炮弹,我们都有必要装备——其原因在于,我们的弹底引信,在敏感度上有所欠缺,在对抗轻型目标,例如射击驱逐舰或潜艇的上层建筑时,可能会出现穿而不炸的哑弹问题。

但是,老式半穿甲弹毕竟具有一定的穿甲特性。我们正在开发一种穿甲类的6英寸炮弹,计划用于替代该口径的老式半穿甲弹。在对抗装甲目标时,这种新炮弹会有更好的效果。

四、射击60mm厚度的舷侧装甲带

在我们发射的炮弹中,有4发对防护甲板下方的区域造成了杀伤,这其中既有7.5英寸的新式穿甲弹和新式半穿甲弹,也有6英寸的新式穿甲弹和新式半穿甲弹。基于这4发炮弹的表现,我们可对其效能做出评估。单就对炸点附近区域的破坏能力而言,两种口径的半穿甲弹,都要胜过同口径的穿甲弹。其原因在于,此等口径的穿甲弹中,填充的炸药量实在太少,因此至少在配备黑火药引信的情况下,是不足以发挥出猛烈的爆炸效果的。当高爆炸药弹底引信研制成功后,这种情况将会得到改善。与此同时,在设计中口径的穿甲类炮弹时,在保证穿甲能力的前提下,我们将尽可能地扩大炸药装填量。

此外,就6英寸穿甲弹的破片问题,我们还在靶场开展过黑火药引信与高爆炸药引信的对比测试,其结果完全符合纽伦堡号试验的结论。6英寸穿甲弹的装填系数仅为2%,因而在配备黑火药引信时,其爆炸效果不够猛烈。话说回来,无论炸药装填量如何,只要使用的是黑火药引信,就不可能充分发挥出此类炮弹的最大爆炸潜能(黑火药的威力本来就不如高爆炸药,因而在助爆效果上,前者是要逊于后者的)。

五、射击舷侧装甲带上方的无防护船壳或甲板区域

在我们发射的炮弹中,有1发7.5英寸新式半穿甲弹、1发7.5英寸老式半穿甲弹、以及1发6英寸新式半穿甲弹,对防护甲板下方的区域造成了杀伤。7.5英寸的新老两种半穿甲弹,在破坏效能上是大致相当的。

7.5英寸与6英寸的穿甲弹,均未能对防护甲板以下的区域造成杀伤,其原因,可能是因为这些炮弹在穿透船壳或甲板后,出现了翻滚或偏斜现象。这两种炮弹都在防护甲板上凿出了一个穿孔,但爆炸效果并未波及到甲板下方的区域。

六、7.5英寸与6英寸火炮的效能对比

7.5英寸炮弹的“停止作用”要明显优于6英寸炮弹。不过,考虑到前者的重量是后者的2倍,因而这本就是合乎情理的。

对于已建成或正在建造的轻巡洋舰,6英寸火炮似乎是有能力对其造成致命伤害的,不过现有的炮弹和引信,有必要得到进一步的改进。

七、引信

通过为高爆弹配备黑火药引信,我们为其赋予了些许延迟功能。这个功能是很实用的,也是非常有必要的,如此炮弹便能在穿入舰体后爆炸了。然而,这种引信并不能充分发挥出高爆炸药所蕴含的爆炸能量。高爆炸药引信,能充分发挥出炸药的爆炸效果,但其产生的破片尺寸较小;而黑火药引信,在引爆效果上有所不足,不过却能产生尺寸较大的破片。理想中的引信,应当能产生介乎于两者之间的爆炸效果,并至少具备与后者相当的延迟效果。

试验证明,在7.5英寸和6英寸炮弹上安装No. 16型引信,即类似于大口径穿甲弹上的引信的话,是能够产生足够的延迟效果,使炮弹得以在击穿装甲后继续飞行一段时间,才最终爆炸的。在试验中,我们使用了较低的着速,来模拟远距离射击的情况,不过由于炮弹在穿入目标后,还会遭遇后续障碍,因而其产生的延迟效果大小不一,大致介于10英尺到30英尺之间。可延迟效果的大小,到底应该是多少呢?这实在是一个不容易回答的问题。如果将延迟时间设置的较大,那么在远距离交战,即炮弹着速较低的情况下,将会有充分的时间打进核心区域后才爆炸;然而,在近距离交战,即炮弹着速较高的情况下,这个延迟效果很可能会让炮弹飞出过远的距离,特别是在面对小型舰艇时,甚至有可能让炮弹在飞出敌舰之后才爆炸。

至于No. 15型无延迟引信,即15英寸老式半穿甲弹上也有使用的那种引信,其平均延迟距离则为7英尺(这种引信没有特别的延迟机制,但由于配备的是黑火药助爆药,因此实际还是有一定的延迟效果),换句话说,足以让炮弹在穿入舰体内部后爆炸。我们认为,如果能解决引信敏感度不足的问题的话,配备这种引信的老式半穿甲弹,是能够有效地对付小型舰艇的。

八、总体结论

对于轻巡洋舰的主炮和主力舰的副炮,我们有必要为其配备能完全遮蔽住火炮的防弹片炮室。炮盾并不能提供充足的防护效果,开放式炮位则更为糟糕,在面对高爆弹攻击时,很可能会出现大量人员伤亡,甚至会让附近炮位的人员都受到影响。我们认为,防破片炮室所能提供的士气提振作用,是非常有价值的。

从爆炸效果的角度看,总的来说,老式半穿甲弹,要优于使用黑火药引信的高爆弹。不过前者配备的弹底引信,在敏感度上有所欠缺,因而在击中船壳时,可能会出现穿而不炸的哑弹问题。

试制型的7.5英寸和6英寸穿甲弹(配备黑火药引信)的爆炸效果很差,相比之下,装药量较大的半穿甲弹,在这方面要胜过穿甲弹。

从吊射的角度看,7.5英寸新式半穿甲弹、7.5英寸老式半穿甲弹、以及6英寸新式半穿甲弹,都对防护甲板下方的区域造成了有效杀伤。

总体而言,配备延迟引信的穿甲类炮弹,再度证明了自身的价值;同时,Shellite炸药也展现出了自身的优秀特质,与黑火药相比,前者更适合作为半穿甲弹的装药。

九、后续规划

7.5英寸火炮:

轻巡洋舰上的7.5英寸火炮,将继续装备老式半穿甲弹,但将为其换装Shellite炸药和延迟引信。同时,此类军舰上的弹头引信高爆弹,则将配备黑火药引信。

如果我们能成功开发出7.5英寸穿甲弹,则日后可能会使用穿甲弹来替换老式半穿甲弹。

主力舰上的6英寸火炮:

主力舰上的6英寸及5.5英寸火炮,将与轻巡洋舰上的7.5英寸火炮一样,配备老式半穿甲弹和弹头引信高爆弹,不过在炮弹的配备比例上,则会与轻巡洋舰有所不同。

轻巡洋舰上的6英寸火炮:

对于新舰,我们计划用穿甲弹来替换原先的老式半穿甲弹;对于老舰,我们仍将保留老式半穿甲弹,但可能会为其换装Shellite炸药和延迟引信。至于这些军舰上的弹头引信高爆弹,则将配备黑火药引信。

穿甲或半穿甲类型的炮弹,是用来对付轻巡洋舰或大型船只的;而高爆弹,则是用来对付轻型舰艇的。

战后试验 - V82及V44号驱逐舰

1920年10月,我们对这两艘德国驱逐舰进行了打靶测试。

我们首先使目标舰呈12.5度的侧倾,随后安排恐怖号浅水重炮舰,使用6英寸火炮、4.7英寸火炮、4英寸火炮、以及2磅砰砰炮进行射击。我们所选择的炮弹入射速度,分别相当于6英寸火炮在9,000码、4.7英寸火炮在7,000码、以及4英寸火炮在6,400码距离上的着速。

这次测试的具体细节,都记录在"C.B. 1594, Progress in Gunnery Material, 1921"中,其总体情况如下:

一、各类炮弹的效能比较

4.7英寸及4英寸炮弹:

对于4.7英寸及4英寸火炮而言,在对抗驱逐舰时,装填立德炸药,配备No. 12型引信的新式半穿甲弹,是“停止作用”最好的弹种选择。

同样以“停止作用”而论,配备No. 18 P型引信(黑火药引信)的高爆弹,要明显优于配备No. 18型引信(高爆炸药引信)的高爆弹。

配备高爆炸药引信的高爆弹,其强项在于对人员的杀伤能力、以及对暴露在甲板上的设备的破坏能力;除此之外,这种炮弹是比不过其他类型的炮弹的。

6英寸炮弹:

在对抗驱逐舰目标时,配备No. 18 P型引信的高爆弹,要优于装填Shellite炸药的老式半穿甲弹。其原因在于,后者配备的弹底引信,在遇到轻型舰体结构时,可能会出现穿而不炸的哑弹问题。

二、不同口径火炮的效能比较

就炮弹效能而言,4.7英寸炮弹要显著优于4英寸炮弹,当然了,这原本就是意料之中的事。我们最新式的驱逐舰上,就安装了4.7英寸的火炮,这个试验结果为这种设计提供了背书。部分外国驱逐舰或驱逐领舰,甚至有安装6英寸火炮的。

1发6英寸炮弹造成的破坏效果,可能就足以打停驱逐舰了;弹种方面,相比老式半穿甲弹,我们更建议使用配备黑火药引信的高爆弹,原因在上面已经说过了。

1发4.7英寸炮弹造成的破坏效果,可能就足以破坏一个动力舱室中的设备了,并且也有机会造成大量进水,将一个重要舱室淹没。

1发4英寸炮弹造成的破坏效果,可能就足以破坏一个动力舱室中的设备了,但其破片杀伤力,可能不足以产生严重的进水问题。

注释:当时的6英寸、4.7英寸、以及4英寸炮弹的重量,分别为100磅、50磅、以及31磅。炮弹的杀伤能力,在很大程度上都取决于弹重。

如前所述,对4.7英寸和4英寸火炮来说,新式半穿甲弹是最好的弹种选择,不过配备黑火药引信的高爆弹也算堪用。

至于砰砰炮,试验证明,在近距离上,这种火炮也是非常有效的。弹种方面,高爆弹能够对甲板结构及甲板上的设备造成较大的破坏,并且在打击士气方面要优于半穿甲弹;而半穿甲弹对船体结构的破坏效果较好,在“停止作用”方面优于高爆弹;两相对比,我们更推荐使用高爆弹。

三、引信比较

我们已经决定,各种口径的高爆弹,都将配备黑火药引信。本次试验、对纽伦堡号轻巡洋舰的试验、以及对德国潜艇的试验结果,都充分证明了这个决策的正确性。

基于本次试验、以及对德国潜艇的试验结果,我们认为,4.7英寸及以下口径的新式半穿甲弹,应具备8-12英尺的延迟效果,而目前配备的No. 12型引信,并不能满足这个要求。同时,试验结果还表明,各种口径的炮弹上配备的弹底引信,都有必要就引信敏感度问题进行改进,如此才不至于在击中轻型结构时,出现穿而不炸的问题。

四、4.7英寸及以下口径火炮的弹种配备规划

(i)我们应使用新式半穿甲弹,替代装填黑火药的老式半穿甲弹,后者已经过时了。

(ii)4.7英寸及以下口径的火炮,将装备新式半穿甲弹、以及配备黑火药引信的高爆弹。

对抗驱逐舰时的弹种选择:

在远距离上,我们建议使用半穿甲弹,这是因为在远距离上,炮弹落角较大,此时半穿甲弹有较大的机会能对驱逐舰的船体结构或动力设备造成重大破坏。在近距离上,我们建议混用半穿甲弹和高爆弹,这是因为在近距离上,中弹数量会比较多,且其中有相当一部分炮弹会打在露天甲板或上层建筑区域,此时高爆弹能对人员和设备造成更大的伤害;此外,配备弹底引信的半穿甲弹,在击中通风管道等轻型结构时可能会穿而不炸,但高爆弹则不会。

第二部分 - 防护设计话题

随着现代火控设备与手段的发展,军舰的炮战距离有了大幅度的提升。在此等距离上,炮弹的落角相对较大,因而有较大的概率会击中军舰上的水平防护区域。除此之外,炮弹本身的性能,以及与之配套的炸药和引信,也有了大幅度的提升。更有甚者,军舰现在甚至还需面对毒气弹、以及飞机带来的炸弹轰炸和机枪扫射的威胁。这些因素,无疑会对军舰的防护设计理念造成迅猛的冲击。军舰防护设计的这个变化过程,是由实战经验而催生的,但截至目前为止,无论是我国的胡德号,还是美国和日本在建的大型军舰,至少就我们所知而言,在防护设计上并没有完全的考虑到上述的各项因素。

舷侧装甲的设计布局

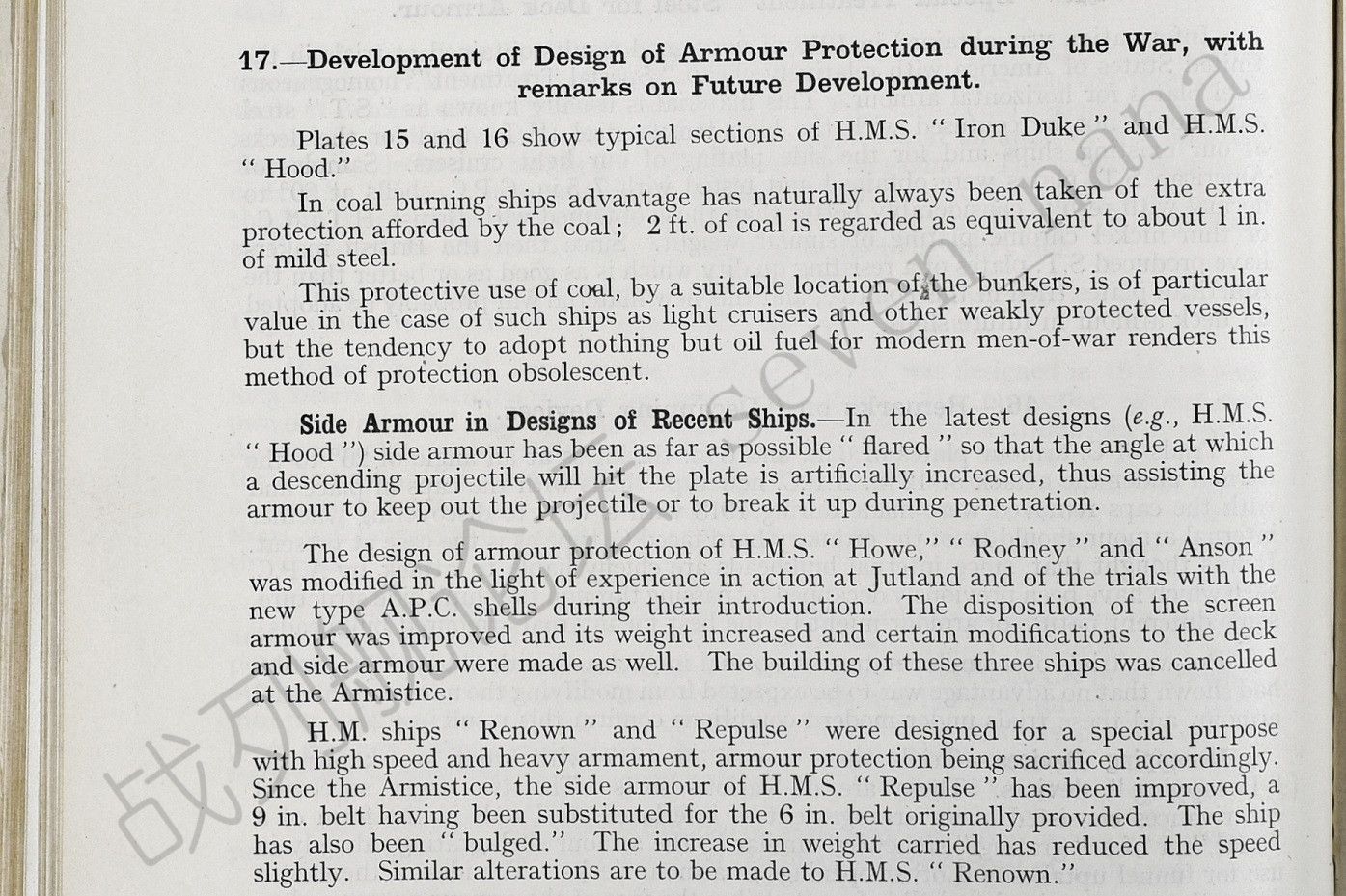

在以往的燃煤军舰(例如铁公爵级)上,舱室中填充的煤炭本身便能提供额外的防护效果。我们认为,2英尺厚的煤炭,其防护效果可与1英寸厚的软钢等价。

对于轻巡洋舰及其他的装甲防护程度较低的军舰来说,这种在舱室中填充煤炭,以起到加强防护的手法,是尤为有价值的。然而,由于现代军舰倾向于使用全燃油设计,因而这种利用煤炭的防护设计手法,渐渐被荒废了。

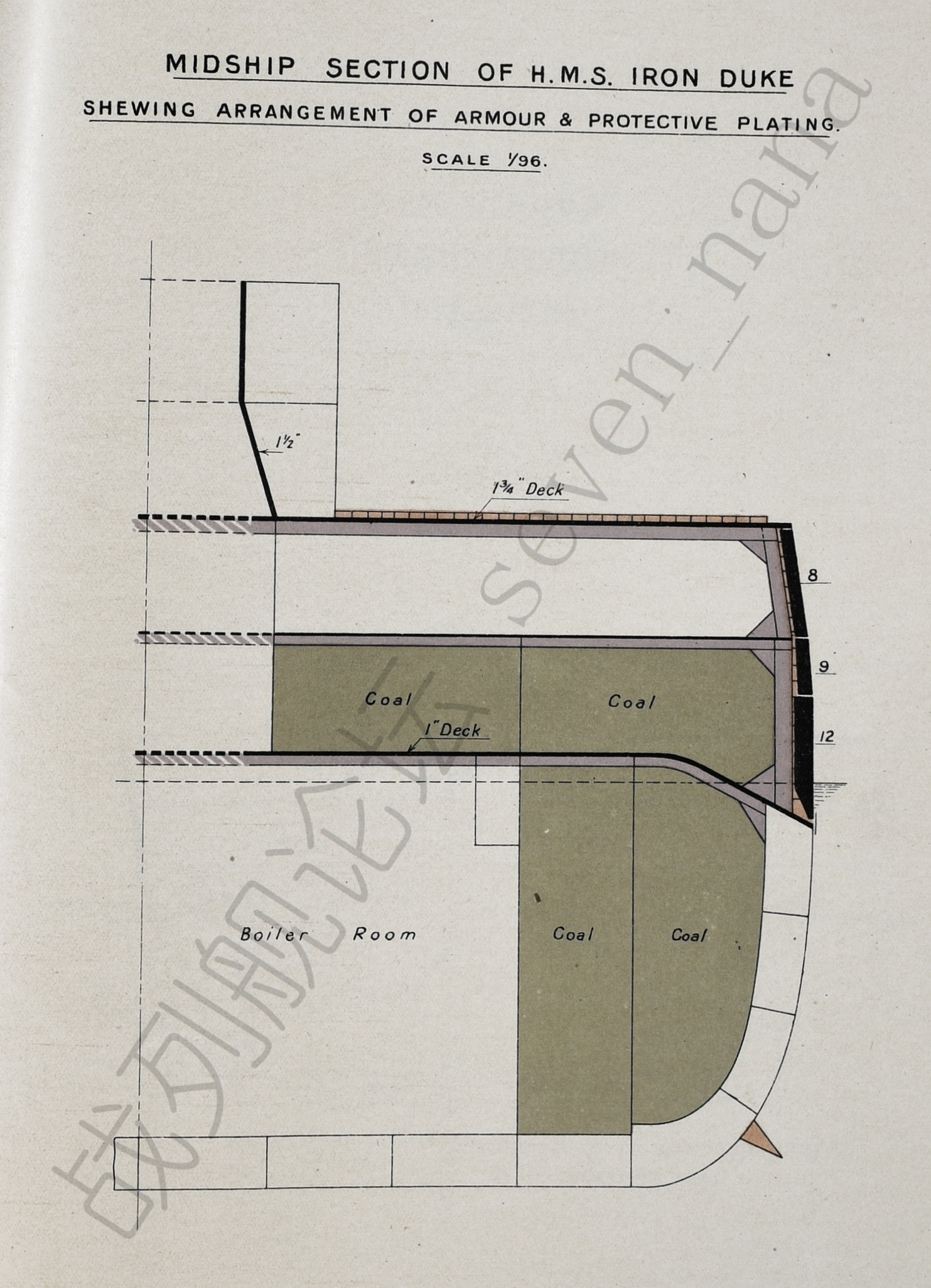

在我国最新式的设计(例如胡德号)上,我们采用了尽可能外飘的舷侧装甲设计,如此便能人为地增大入射炮弹与装甲板之间的夹角,这有助于提升装甲板的抗弹性能,并且还能增加入射炮弹在穿甲过程中发生破裂的概率。

铁公爵号的防护设计剖面图

胡德号的防护设计剖面图

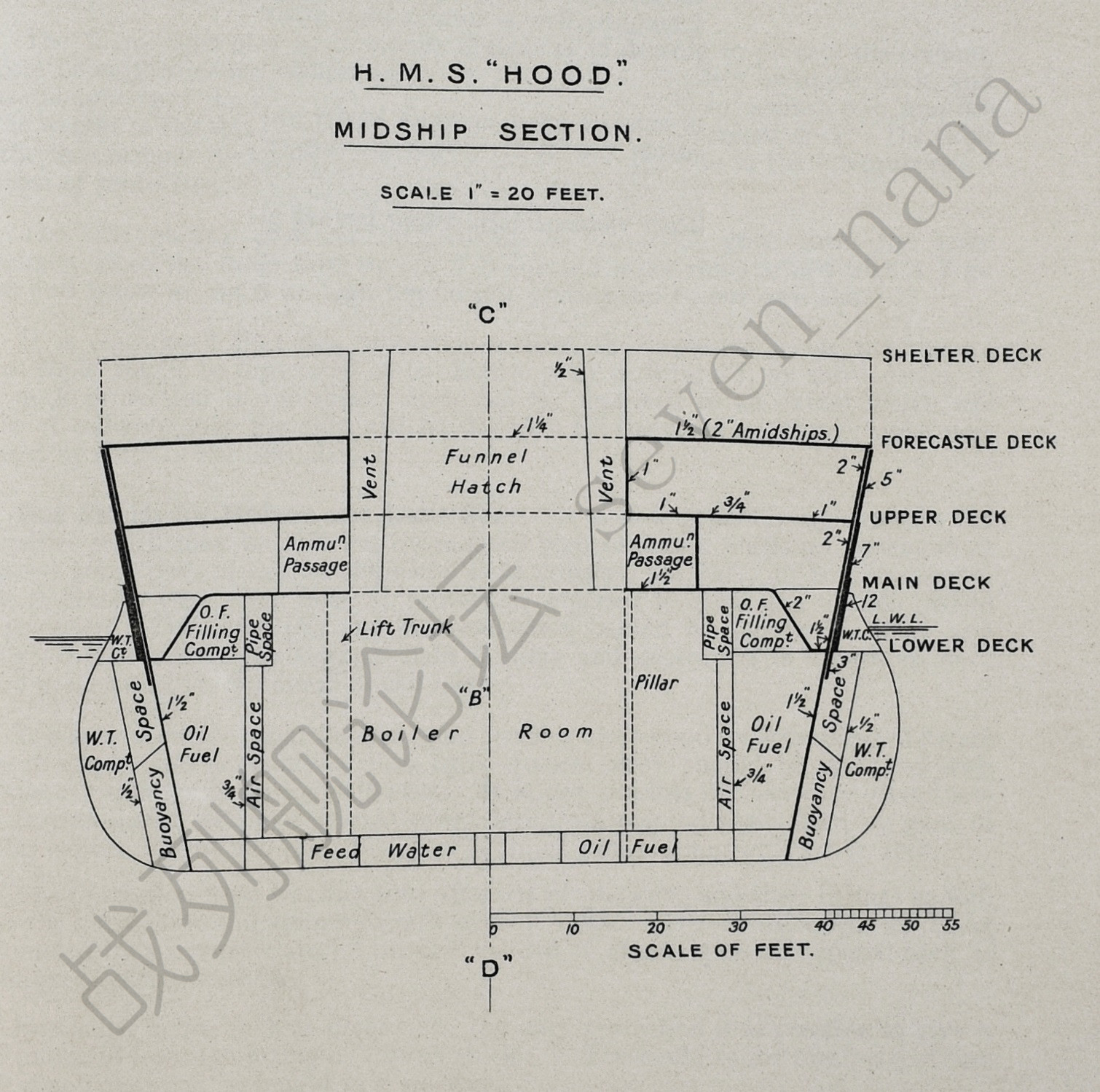

基于日德兰海战中的经验,以及新式穿甲弹的实弹测试结果,豪、罗德尼、安森号(胡德号被取消的那三艘姐妹舰)的防护设计有所变更,其舷侧装甲和甲板装甲的设计有所调整,且舰体内部的隔舱装甲的厚度和布局也做了一定的变化。不过,在终战之后,我们取消了这些军舰的建造计划。

声望号与反击号,在设计用途上带有一定的特殊性,要求其具备高航速和重武装,因此牺牲了装甲防护能力。在终战之后,我们对反击号的装甲防护进行了改装,将原先的6英寸装甲带更换为9英寸装甲带,并加装了额外的防雷突出部。这些改装导致军舰重量上升,进而导致航速略微下滑。声望号也将接受类似的装甲防护改装。

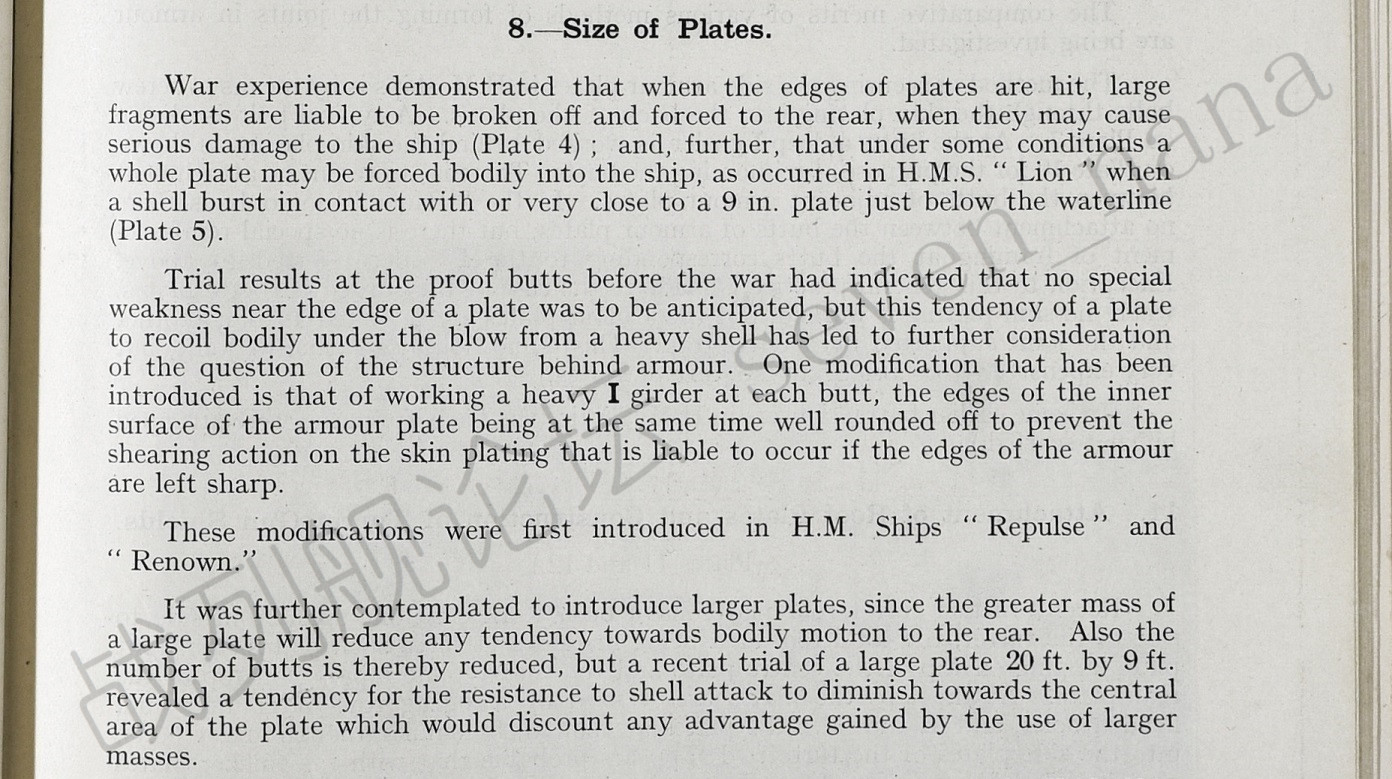

装甲板的尺寸问题

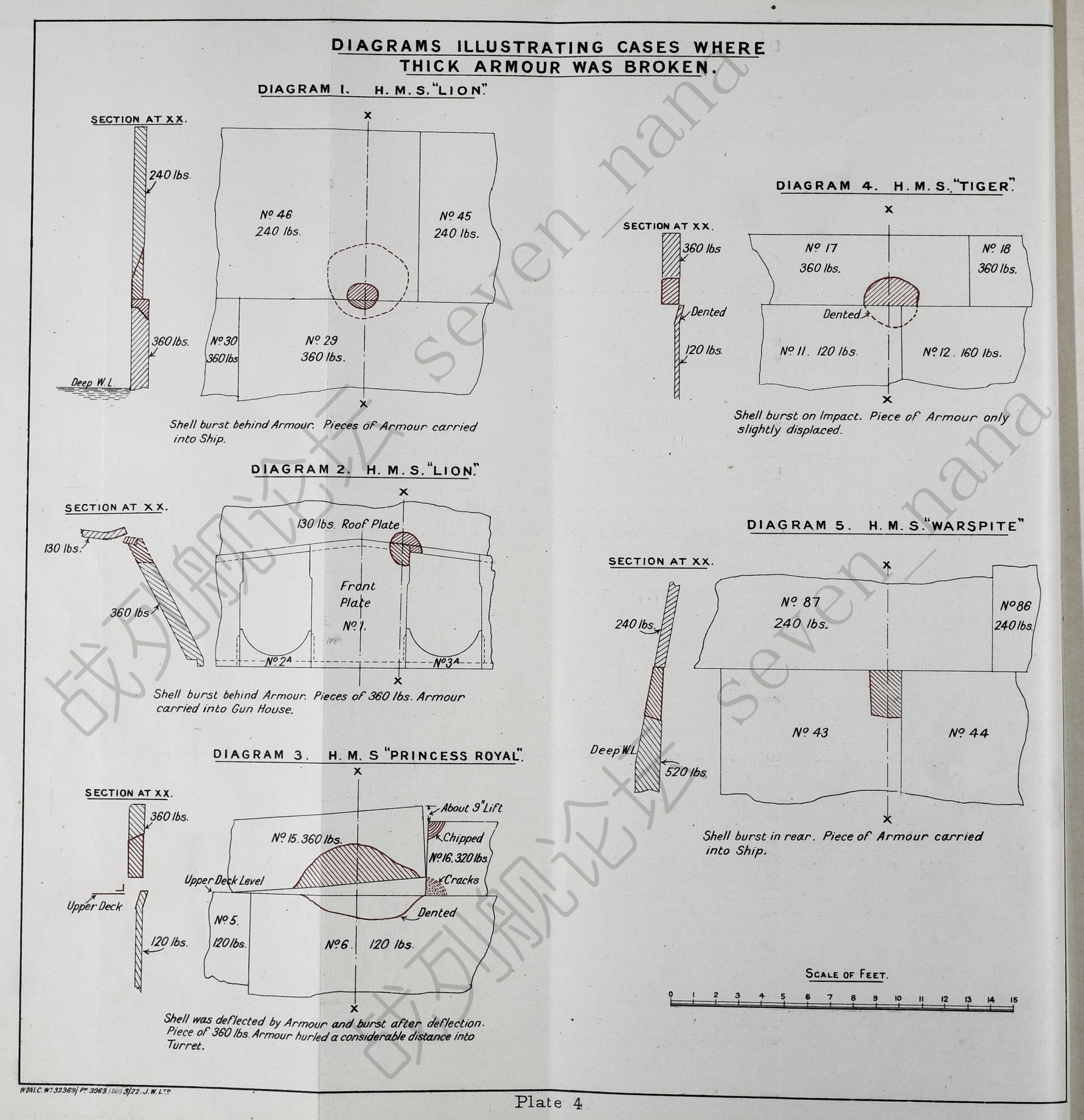

战争经验表明,当装甲板的边缘处被击中时,很可能会产生大尺寸的碎块,并被挤向后方,进而对舰体内部造成严重的破坏(详见下图)。

装甲板边缘被击中的案例

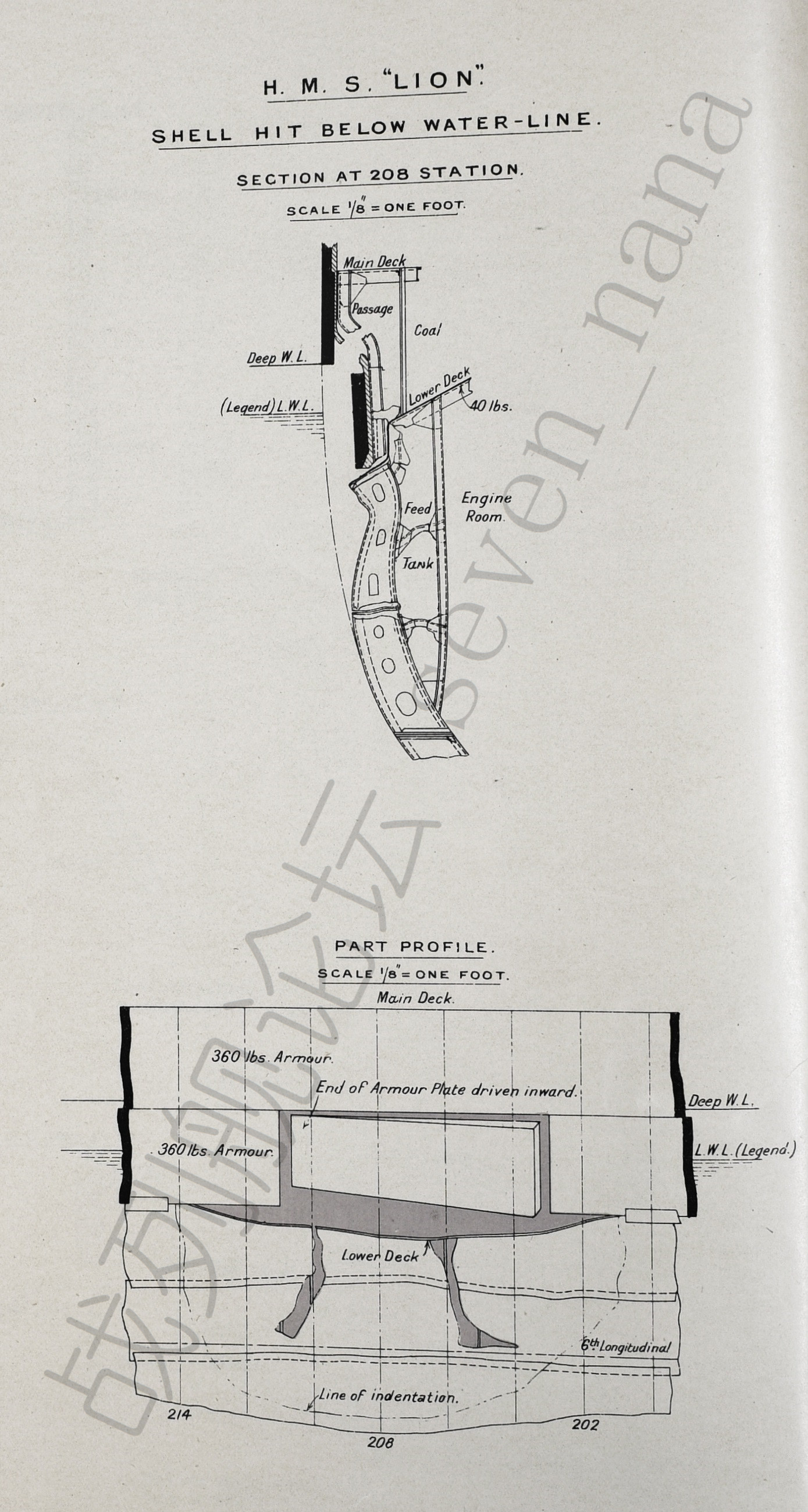

此外,在某些情况下,甚至会出现整块装甲板被挤入舰体内部的情况,例如狮号就有过这样的遭遇——有1发落在水线略往下区域的炮弹,在9英寸厚的装甲板附近爆炸,并导致了装甲板严重内凹(详见下图)。

狮号,整块装甲板被挤入舰体内部的案例

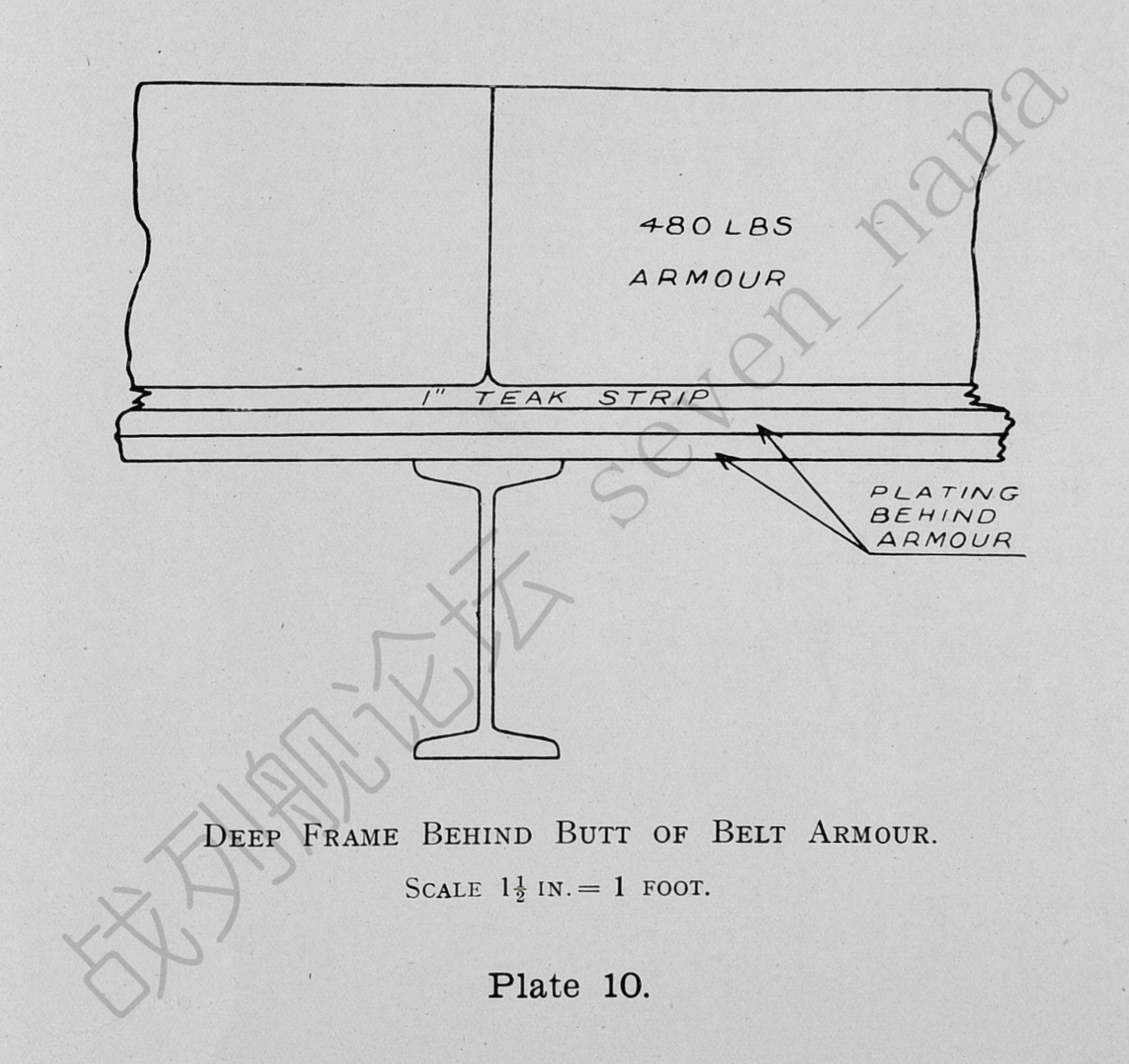

在大战之前,我们也曾对安装在靶垛上的装甲板进行过射击测试,其结果表明,装甲板边缘处并不是非常薄弱的环节(靶垛上的装甲板,其边缘处得到了非常强力的支撑,这与狮号等军舰上的实际结构是有所不同的)。然而这些测试还揭示了一个问题——在被大口径炮弹击中时,装甲板会发生猛烈的摇晃,这个情况促使我们对装甲板的支撑结构进行了思考。在此之后,我们引入了一种新的设计——首先,我们在装甲板接缝处的后方安装了重型工字梁;同时,我们还对装甲板的边缘处进行了修整,目的是避免尖锐的装甲板边缘对后方的背板造成损伤。这些新的措施,已在声望号和反击号上得到了应用。

胡德号,装甲板的支撑结构

从上到下依次是480磅(12英寸)装甲板、1英寸厚的木质垫板、2层厚度均为1英寸的钢制背板、以及强力工字梁。

此外,我们还考虑过使用更大尺寸的装甲板——大尺寸装甲板具有更大的质量,因而不易出现猛烈地向内凹陷的情况。此外,装甲板尺寸加大后,还能减少接缝的数量。然而,在对一块尺寸为20英尺 x 9英尺的装甲板进行测试后,我们发现,大尺寸装甲板的中央区域,对炮弹的抵抗能力会有所降低,这个问题抵消了大尺寸装甲板所带来的好处(因而不值得为此采用大尺寸装甲板)。

装甲板的固定螺栓

在锻铁甲的时代,我们使用的是贯通整块装甲板的螺栓形式。但在其他装甲板上,固定螺栓都只是钻入装甲板的背部而已。下图中给出了典型的装甲板固定螺栓的结构图。

典型的现代军舰上的装甲板固定螺栓

从左到右依次是240磅(6英寸)装甲板、木质垫板、钢制背板、垫圈、以及螺栓。

炮塔顶部装甲

经过一系列试验后,我们在1914年时,选定了一种新式的、含有镍、钒、钼等稀有金属成分的热处理均质合金钢,作为炮塔顶部装甲板。

这种新式装甲钢具有极好的韧性,在遭受大角度入射炮弹的攻击时,这种装甲并不会被撕裂,只会发生内凹。作为炮塔顶部装甲板来说,这个特质是非常重要的。对于炮塔来说,装甲板背部崩落的碎片,是非常容易对炮塔内部的人员和设备造成杀伤和破坏的。因而仅仅将炮弹挡在炮塔之外,是不够的,我们还要设法让炮塔内部,尽量不受到炮弹冲击带来的影响。换句话说,炮塔顶部装甲板,是有其特殊要求的。

经过日德兰海战后,事实表明,我方军舰的炮塔顶部装甲板,并不足以有效抵御从远距离上射来的、入射角较大的大口径炮弹,例如:

狮号的130磅(3.25英寸)炮塔顶部装甲板,在日德兰海战时被击穿了,炮弹在钻入炮塔内部2英尺后爆炸,使该炮塔及其成员完全失去战斗力,并且差一点导致该舰发生殉爆。

虎号的130磅(3.25英寸)炮塔顶部装甲板,也被一发入射角为60-65度的炮弹砸出了一个穿孔。不过这发炮弹并未钻入炮塔内部,人员损伤也较轻,仅有3人死亡。

与狮号和虎号的情况形成对比的是,由于材质上的进步,马来亚号的170磅(4.25英寸)炮塔顶部装甲板,有效地抵御住了一发入射角约为70度的炮弹。这发炮弹在击中装甲板时爆炸了,但仅仅在装甲板上炸出一个小洞,爆炸效果全都作用在了炮塔外部,内部没有受到任何损伤。

有必要说明的是,上述三个例子中,我们无法具体区分炮弹的口径和入射速度,且入射角度也带有一定的猜测成分。

此役之后,我们决定要对所有军舰的炮塔顶部装甲进行强化。具体来说,就是在各舰现有的炮塔顶部装甲板的基础上,加装一块1.5英寸厚的附加装甲。这种附加装甲的材质,与新式的炮塔顶部装甲板的材质是相同的,同样属于均质装甲。射击测试表明,在安装了这种附加装甲后,炮塔顶部装甲的抗弹能力有了明显的提升,不过相比于同等厚度的单层装甲板,其抗弹性能还是有所逊色的。这个结果表明,在未来的军舰上,我们有必要设置更大厚度的炮塔顶部装甲。在胡德号上,我们便将炮塔顶部装甲的厚度,增加到了5英寸。未来,我们计划进一步加大炮塔顶部装甲的厚度。此外,在未来的军舰上,我们还计划将炮塔顶部装甲完全放平,而不再采用现在这样的从前到后略带倾斜的布局。与后者相比,在击中前者时,炮弹的入射角更大,因而能够增加炮弹跳飞的概率。

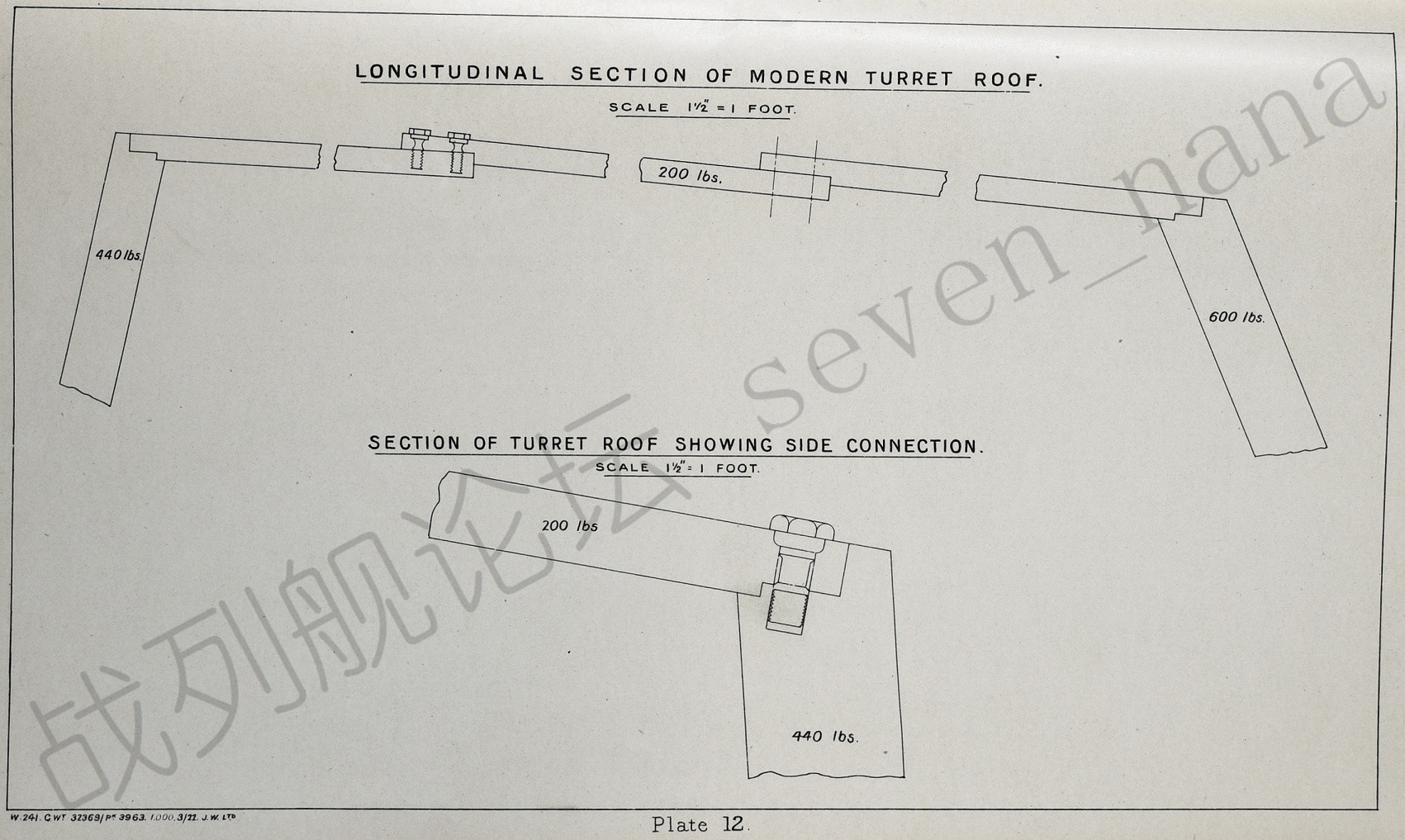

胡德号的炮塔顶部装甲

从图中可以看到,一战时期的英国海军大口径炮塔上的顶部装甲,是采用上下搭接的安装方式的。我们在第一部分中介绍过,采用这种设计后,即便装甲板在炮弹冲击下变形,也能有效避免弹片通过装甲板接缝进入炮塔内部。然而这种安装方式,会导致装甲板略带倾斜,因而不利于抵挡远距离上射来的炮弹。

甲板装甲

由具有一定厚度的甲板构成的水平防护,具有以下几重意义:

(1)当敌方炮弹击中甲板并随后爆炸时,甲板装甲能够抵御炮弹爆炸后产生的破片和冲击波。

(2)甲板装甲能够抵御从空中投下的炸弹。

(3)当敌方炮弹击穿舷侧装甲带并随后爆炸时,甲板装甲能够抵御炮弹爆炸后产生的破片和冲击波。

(4)从远距离上射来的,具备长延时引信的炮弹,有可能会在击穿舷侧装甲带或甲板后,钻入舰体核心区域(弹药库或动力舱)并爆炸。面对这种情况,只有大厚度的甲板装甲,才能抵挡此类炮弹,或使其发生跳弹。

对于第4种情况而言,战争经验,特别是日德兰海战中的经验表明,我国现有的所有主力舰,其甲板的水平防护功能都是有所不足的。

与炮塔顶部装甲的情况类似,在甲板装甲上,我们也采取了相关措施,尽可能地加强了其防护能力。具体来说,各舰弹药库上方的甲板处,都安装了附加装甲。此外,像伊丽莎白女王级和铁公爵级等舰的炮廓区域的甲板,也属于容易被吊射炮弹威胁到的薄弱环节,因此也加装了附加装甲。

这些经验教训,有些已经在胡德号的防护设计上得到了体现。然而,由于在日德兰海战之后,我国穿甲弹的性能得到了大幅度的提升,因此在面对新式15英寸穿甲弹的吊射攻击时,即便是该舰,其防护水准也难称无虞。

在1918-1919年间,我们在实弹测试中,模拟了攻击胡德号15英寸弹药库区域的情况。其结果表明,15英寸穿甲弹能够在30度落角(对应24,000码距离)上,击穿胡德号的7英寸上部装甲带(由于装甲布局带有外飘特征,因此实际入射角达到40度),及其后方的多层甲板和舱壁,并于弹药库内爆炸。基于这个测试结果,我们将胡德号的弹药库顶部装甲,从1英寸加厚到了2英寸,而在装甲甲板倾斜段(2英寸装甲)的上方,则加装了一道水平布置的3英寸装甲。这些装甲的材质均为高张力钢(HT)。

这些改装带来的增重问题,是通过拆除部分鱼雷武装、拆除2座5.5英寸副炮、以及其他的一些减重措施,来进行抵消的。

有必要说明的是,胡德号的设计工作,是在1915-1916年间开展的,这远在新式穿甲弹出现之前。面对我们的老式穿甲弹时,胡德号的防护水准是完备的。

为了保护军舰的稳性,大厚度的水线装甲带是必须要设置的。而未来的新设计趋势,显然是要通过牺牲舷侧防护,来加强对舰体核心区域的甲板防护。在这种情况下,为了将重量节省下来用到甲板区域上,我国现有军舰上的设计模式,即在舰体侧面的大范围区域内设置中等厚度装甲的做法,很有可能会消失。

甲板装甲的材质问题

近期的射击测试(例如对敏捷号的试验)表明,我们目前用来建造甲板装甲的材料——高张力钢板,并不是一种能令人无忧的材料。这种钢板的抗弹性能不足,并且在遭遇炮弹冲击时,可能会发生开裂和破碎的现象,这个特征是非常不利的。

1918年时,我们获悉,美国人使用了一种价格相对较为低廉的“特殊处理”均质装甲钢,作为甲板装甲的材料。在射击测试中,这种材料取得了非常好的结果。这种材料通常简称为特殊处理钢(STS),而我们现有军舰的甲板材料,以及轻巡洋舰的舷侧装甲材料,是高张力钢(HT),请注意不要将两者混淆。我们已经取得了美国特殊处理钢的样本,并使用7.5英寸的老式半穿甲弹,在60度入射角下进行了射击测试,结果表明,其抗弹性能显著优于同等厚度的英国高张力钢(HT)、均质装甲钢(NC)、或者薄镍铬钢。此后,英国钢铁厂也制造出了自己的特殊处理钢,且与我们测试过的美国特殊处理钢相比,前者的性能与后者相当、甚至还能超过后者。有鉴于此,在未来的军舰上,我们很可能会将其用作甲板装甲的材料。

轻巡洋舰的装甲防护

我国现有轻巡洋舰的舷侧防护,是由3英寸的高张力钢构成的。具体来说,是将2英寸厚的高张力钢与1英寸厚的高张力钢,通过铆接叠加而成的。在大战开始时,德国轻巡洋舰上装备的都是10.5cm火炮。实战结果证明,我们的装甲是足以抵挡这种火炮发射的炮弹的。

然而,射击测试证明,这种装甲并不足以抵挡6英寸炮弹。在30度入射角下,即便将入射速度降低到新式6英寸火炮的最低着速,6英寸老式半穿甲弹也依然能够在弹体完整的状态下击穿这种装甲。为了有效保护新式轻巡洋舰的核心区域,避免其被同级别军舰发射的炮弹击穿,我们很可能需要大幅度增加装甲甲板的厚度,因而需要降低舷侧装甲板的厚度。

总而言之,为了让舷侧防护水平提高到足以抵挡6英寸穿甲弹的水准,我们需要对军舰设计做出大幅度的调整,因而需要放弃现有的设计特征,并构建出一种全新的军舰。战争经验表明,目前的英国轻巡洋舰,能够很好的胜任其负担的职能,而若是做出设计调整,则有可能会演变为退步,并毁掉已经得到了实战验证的现行设计。

新式的德国轻巡洋舰,在舰体防护设计上采用了60mm厚度的舷侧装甲带与20mm厚度的装甲甲板。射击测试表明,就抗弹性能而言,德国轻巡洋舰上的60mm厚度的克虏伯装甲钢,并不比我国轻巡洋舰上的3英寸厚度的高张力钢更好。此外,射击测试还表明,当6英寸炮弹击穿了德国轻巡洋舰上的舷侧装甲带或上甲板后,其20mm厚度的装甲甲板,也并不足以保护弹药库、锅炉舱、主机舱等区域免遭炮弹的威胁。

纽伦堡号的装甲甲板厚度较薄,且其倾斜段的角度还很大,这种设计是存在危险隐患的。我们认为,若是将用在舷侧装甲带上的装甲重量,转移至装甲甲板,或许该舰的防护效能会更好。

在面对驱逐舰等军舰装备的4.7英寸或更小口径的火炮时,德国轻巡洋舰上的60mm舷侧装甲,与我们的3英寸高张力钢一样,均能起到很好的抵挡效果。

这种防护设计,能够避免小口径炮弹穿入舰体内部爆炸,但其所需付出的代价,可能有些过高了。在未来的设计中,如果能取消舷侧装甲带,则甲板防护便能得到显著增强,使得同级别军舰配备的6英寸、甚至更大口径的火炮,都难以击破这层防御。

炮盾设计问题

我们现已得出结论,在面对高爆弹时,军舰上的开放式设计的火炮,其人员是会遭受严重损伤的。这个结论既适用于主力舰、也适用于轻巡洋舰。可以确认的是,我方军舰发射的6英寸或更小口径的高爆弹,对德国轻巡洋舰和驱逐舰上的人员造成了重大杀伤,并对敌人的士气造成了显著打击。基于这些原因,我们有必要为此类火炮配备一种比开放式炮盾更为优秀的防护设计。

我们已经决定,未来主力舰上的6英寸副炮,将采用完全覆盖式的、能够抵挡炮弹弹片的装甲炮室设计。而未来的轻巡洋舰,很可能也会采用类似的设计。需要说明的是,这种炮室设计既不可能、也没有必要去抵挡同级别火炮发射的半穿甲类的炮弹。我们预计会为其配备1英寸或1.5英寸厚度的垂直装甲、以及1英寸厚度的顶部装甲。

除此之外,在面对恶劣气候环境时,这种设计也能使火炮设备、炮组成员、以及待用弹药得到更好的保护。对于炮组成员来说,相比于站在暴露的甲板上,待在全封闭的钢铁护罩内的心理感受,显然是有所不同的。也就是说,这种设计还具备非常重要的士气提振意义。

然而在更小的军舰,例如驱逐舰上,我们只能为其配备防浪花护盾。在海况较高的情况下,这种设备能提高炮组成员的舒适性和操炮便捷度。 |

|