|

|

楼主 |

发表于 2024-8-17 09:50

|

显示全部楼层

本帖最后由 seven_nana 于 2024-9-8 23:54 编辑

英国穿甲类炮弹的被帽设计

黑色字体部分为原文内容的节译,红色字体部分为我添加的注释。

1939年的总结报告

本段内容出自Report of the President of the Ordnance Board For The Year Ending December 31st 1939

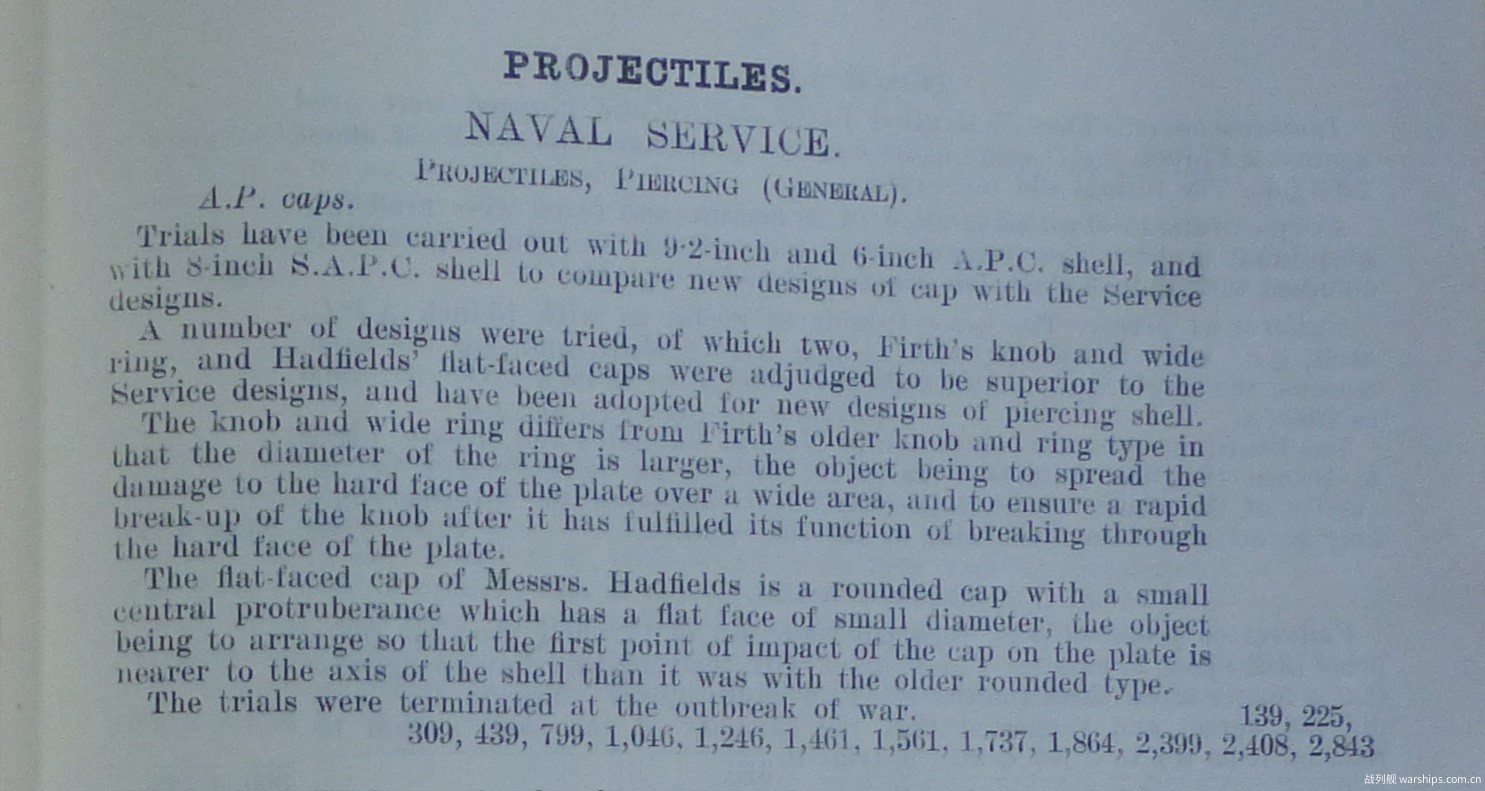

我们使用9.2英寸穿甲弹、6英寸穿甲弹(非制式炮弹,而是用于模拟9.2英寸穿甲弹的缩比例炮弹)、以及8英寸半穿甲弹,就制式被帽和新款被帽开展了对比测试。

我们尝试了多种不同的被帽设计,其中,弗斯-布朗的圆顶突起宽边被帽,与哈德菲尔德的平顶突起被帽,被判定为优于制式被帽。我们采纳了这两种设计,并将其用在了新款的穿甲类炮弹上。

与弗斯-布朗公司先前采用的圆顶突起被帽相比,圆顶突起宽边被帽的边缘直径更大,其目的是对装甲上的硬化层造成更大面积的破坏,并确保被帽上的突起部分在磕碎装甲上的硬化层后,能够快速碎裂。

哈德菲尔德公司的平顶突起被帽,则是一种整体构造为圆弧形,但中央部位带有一个直径较小的平顶突起构造,其目的是让被帽上最早与装甲板发生接触的点,更靠近弹体的中轴线。

在战争爆发之后,这项测试就停止了。

原始报告

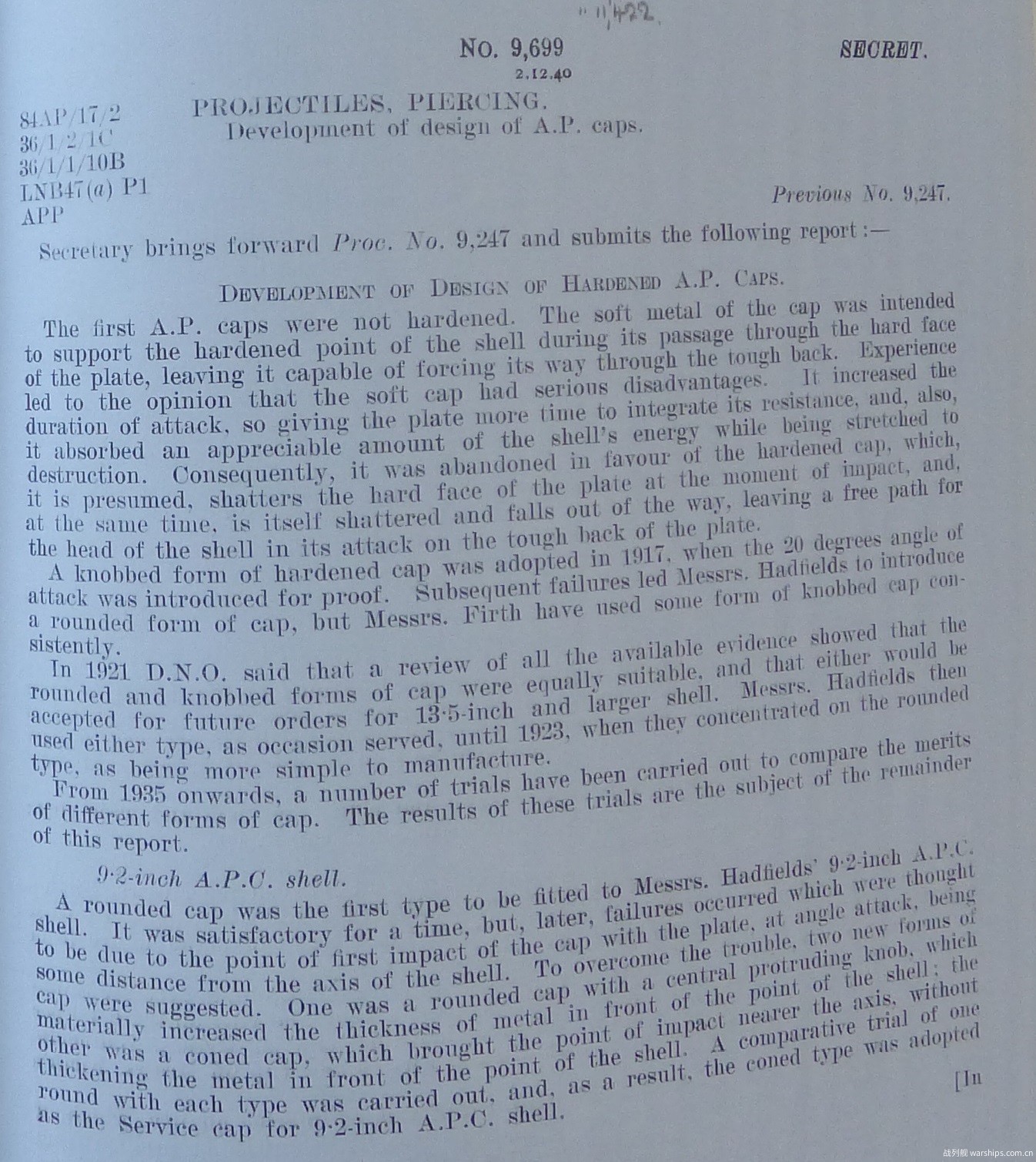

硬被帽的发展历程简介

本段内容出自Ordnance Board Proceedings, No. 9,699

最早的被帽,并不是硬化材质的,而是由较软的钢材制成的,它能够对弹头区域起到一定的支持作用,有助于让炮弹磕碎装甲上的硬化层,从而接着对抗装甲上的非硬化层。但经验表明,软被帽是存在明显缺陷的,它会让穿甲过程变得更久,使装甲有更多时间来抵御炮弹的冲击,并且在软被帽解体的过程中,还会消耗掉相当多的炮弹动能。因此,我们不再使用软被帽,转而采用了硬被帽。我们认为,当硬被帽与装甲板发生接触时,会磕碎其表面的硬化层,同时硬被帽本身也会一同碎裂,使得炮弹能够直接对抗装甲上的非硬化层。

1917年时,我们采用了一种圆顶突起构造的硬被帽,并将炮弹验收测试的入射角度改为20度。在后续测试中遇到的失败情况,促使哈德菲尔德公司推出了圆顶被帽(不带突起),但弗斯-布朗公司则仍旧使用圆顶突起被帽。

1921年时,在对现有的资料进行全面研究后,海军军械局长表示,圆顶被帽和圆顶突起被帽都具有良好的性能,在后续生产的13.5英寸或更大口径的炮弹上,无论使用哪一种被帽都是可以的。此后直至1923年为止,哈德菲尔德公司生产的炮弹,两种被帽都会使用,但自1923年起,他们选择专注于圆顶被帽,因为这种被帽生产起来更为容易。

自1935年起,为了比较不同款式的被帽的优劣,我们开展了许多测试。本报告接下来要讲的,就是这些测试的具体结果。

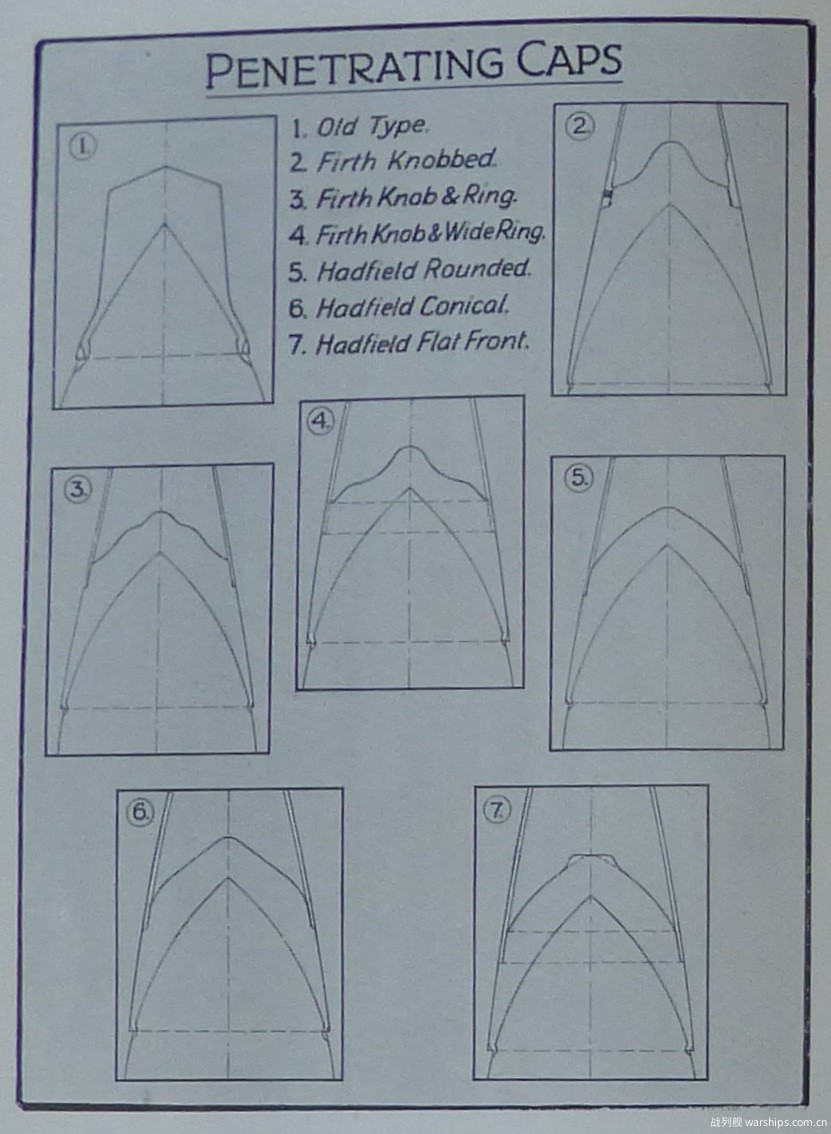

不同类型的被帽的结构图:

① 老式被帽(软被帽)

② 弗斯-布朗的圆顶突起被帽

③ 弗斯-布朗的圆顶突起裙边被帽

④ 弗斯-布朗的圆顶突起宽边被帽

⑤ 哈德菲尔德的圆顶被帽

⑥ 哈德菲尔德的锥形被帽

⑦ 哈德菲尔德的平顶突起被帽

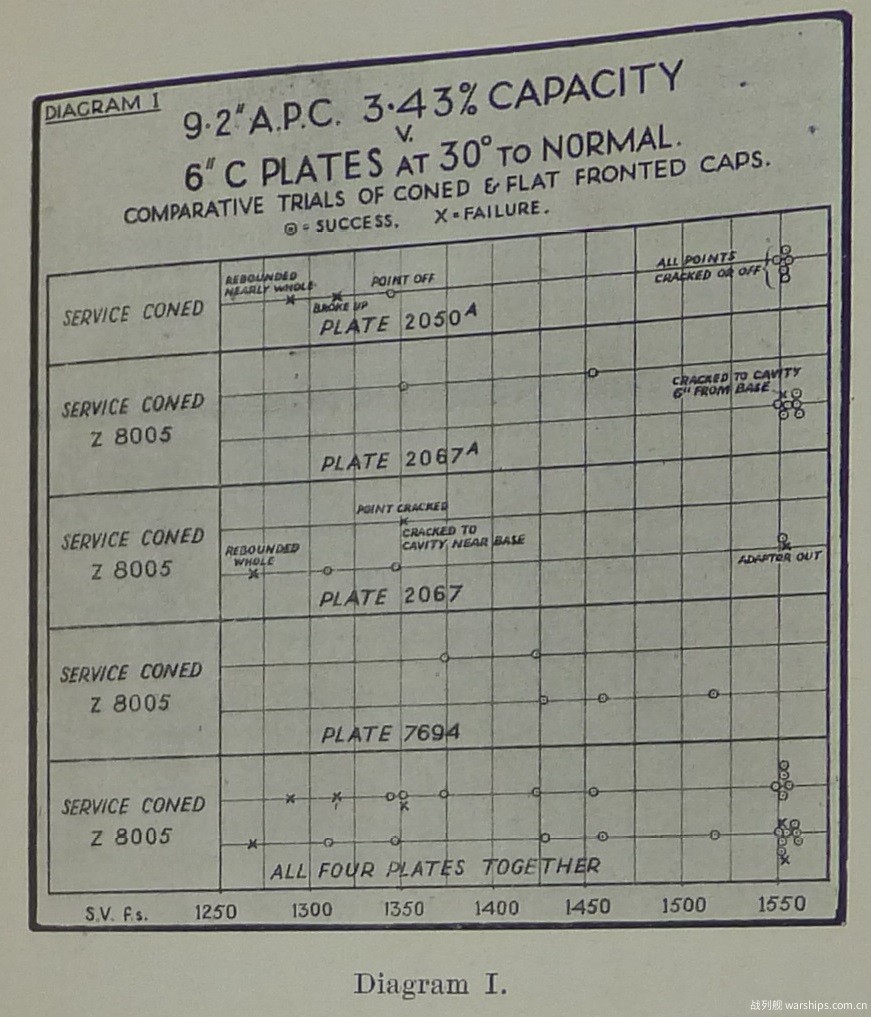

9.2英寸穿甲弹:

哈德菲尔德公司的9.2英寸穿甲弹,最初配备的是圆顶被帽。起初这种被帽表现良好,但后来遇到了测试失败的问题,其原因据说是炮弹在倾斜击中装甲板时,被帽上最早与装甲板发生接触的点,距离弹体的中轴线比较远。为了克服这个问题,他们拿出了两种新的被帽设计。第一种设计是在圆顶被帽上增加一个中央突起,这使得弹尖上方的被帽厚度增大了。第二种设计是锥形被帽,这种设计能在不加厚被帽的情况下,让接触点更靠近中轴线。在开展对比测试之后,锥形被帽被采纳为9.2英寸穿甲弹的制式被帽。

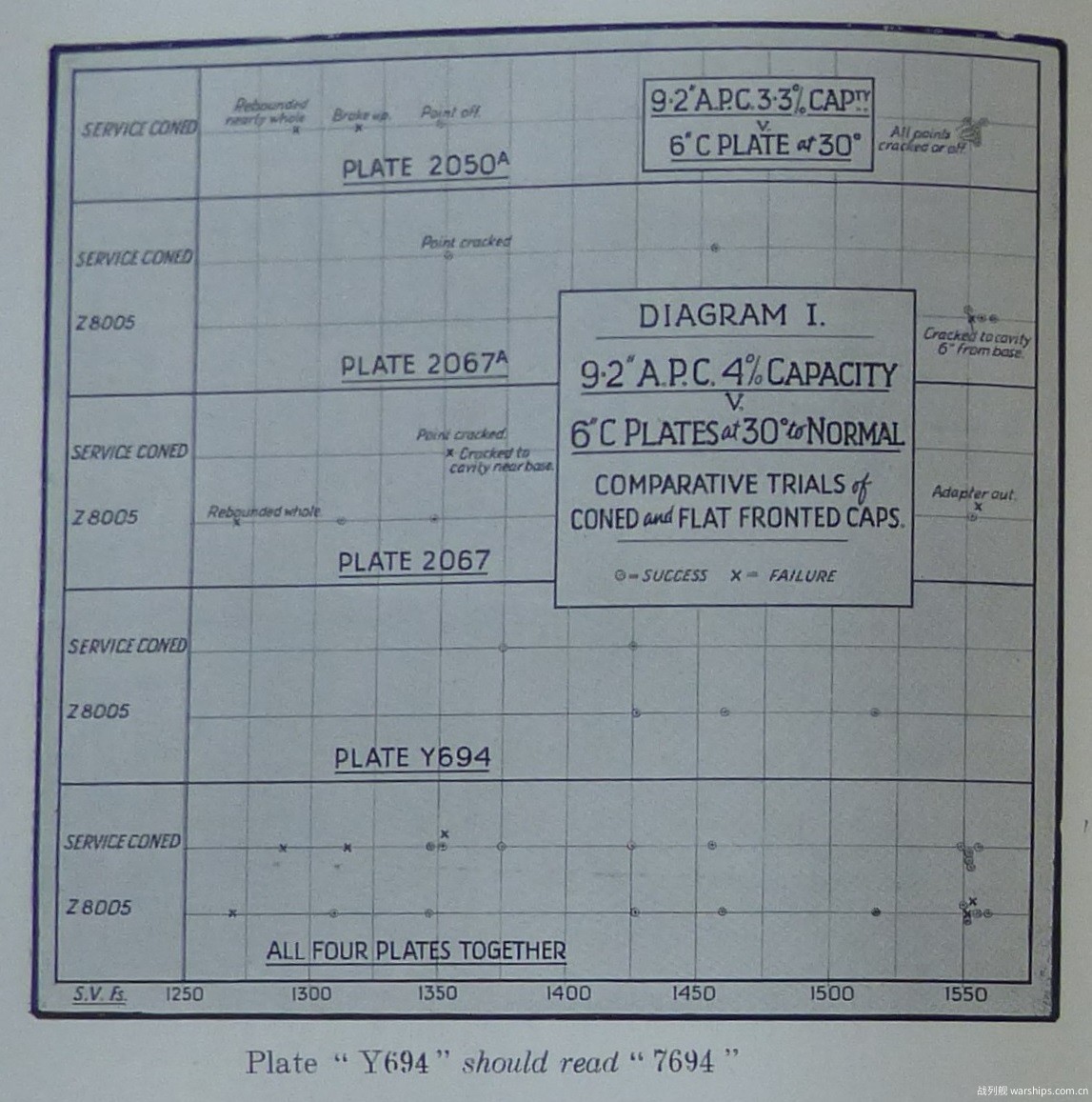

至1936年时,哈德菲尔德公司提出,有一种新款被帽(Z.8005),已经在缩比例测试中表现出了良好的性能,因此他们希望能对其进行全比例测试。另外,他们还打算更换用来制造被帽的钢材。这些测试的结果,详见下方的图表。

时常有观点表示,每一块渗碳硬化装甲的抗弹性能,互相之间存在明显的差异,因此图表中展示的四块装甲板的测试结果,应该分别看待。但如果这么做的话,我们无法就两种不同类型的被帽的优劣,得出任何的结论。因为在整个测试过程中,这两种被帽在相同速度下对抗同一块装甲板的情况,仅出现过两次。在面对编号为No. 7694的装甲板时,两发炮弹在1,425英尺/秒速度下取得的结果是相同的(都是成功的)。而在面对编号为No. 2067的装甲板时,两发炮弹在1,350英尺/秒速度下都完整穿透了装甲板,但配备老款被帽的炮弹,弹底区域附近发生开裂,且裂纹延伸到了装药腔。基于这个测试结果,我们并不能得出新款被帽优于老款被帽的结论。

如果认为,这四块装甲板的抗弹性能没有明显的差异,并且可以将所有的测试结果放在一起看待的话,那么图表中的下方区域所展示的结果显示,新款被帽似乎在1,300到1,360英尺/秒的速度范围内具备优势,但由于发射的炮弹数量较少,因此无法得出确切的结论。

另一方面,有更明确的证据表明,新款被帽在1,550英尺/秒的速度下,表现要更差一些。并且,配备新款被帽的炮弹,在1,550英尺/秒的验收测试中,发生了多次验收失败的情况。无论是在我们开展的测试中,还是在验收测试中,炮弹都是因弹底区域受损而导致的失败。

9.2英寸穿甲弹的测试结果图表

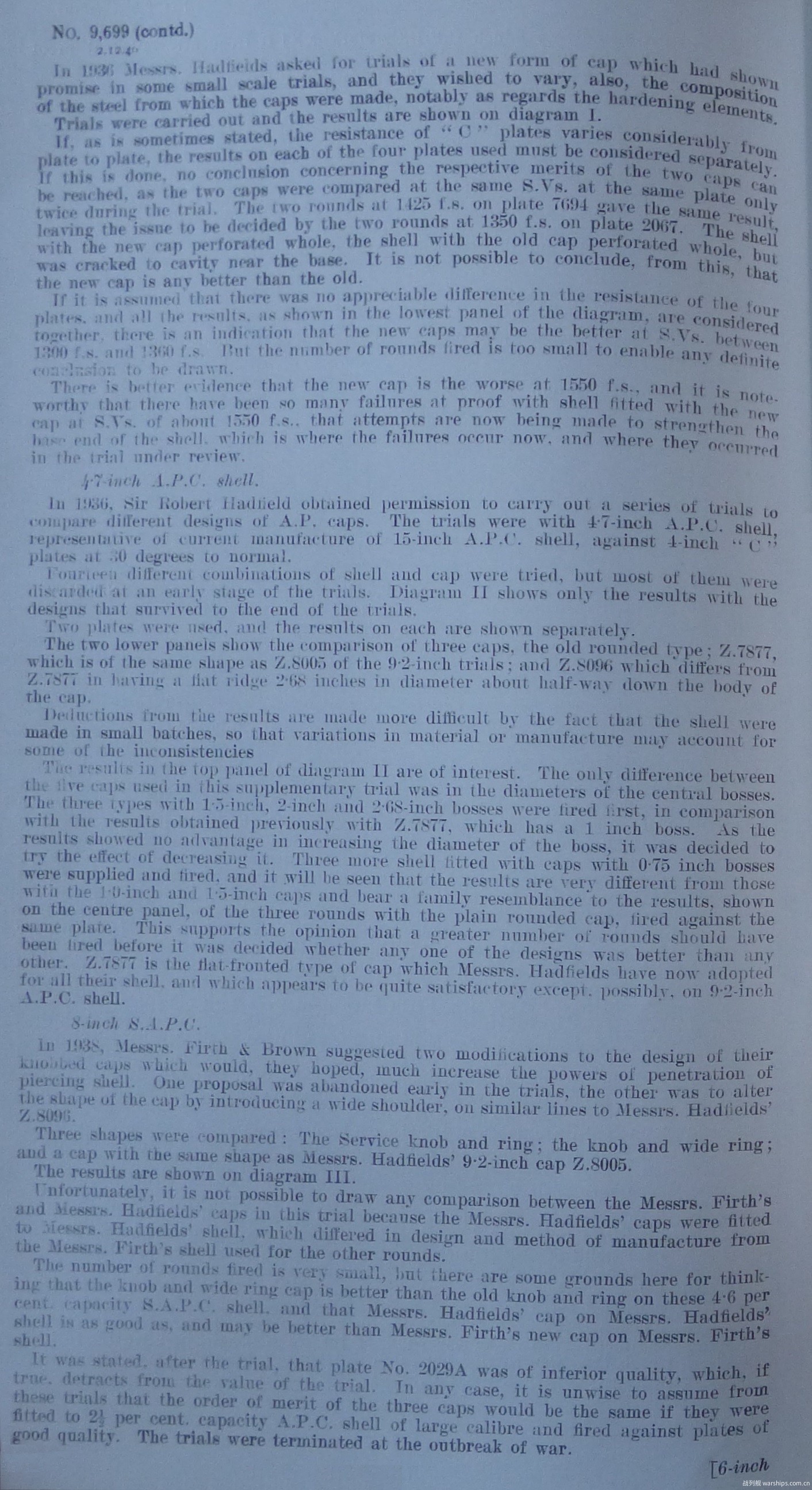

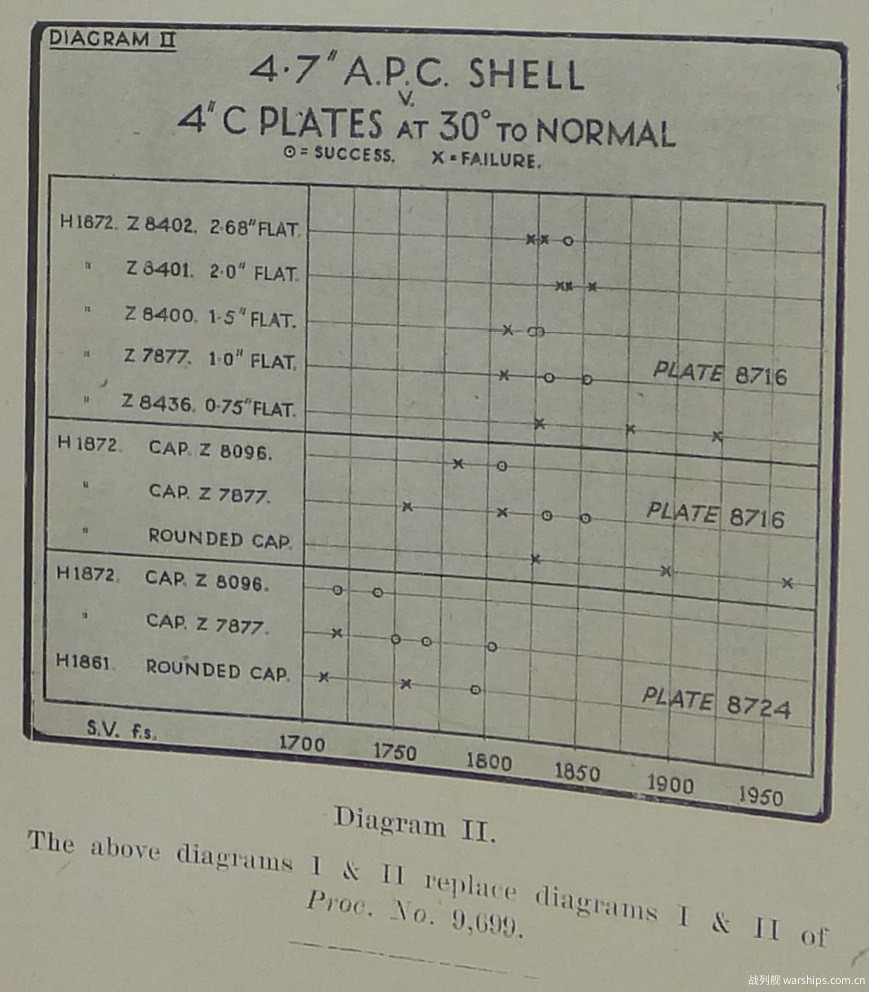

4.7英寸穿甲弹:

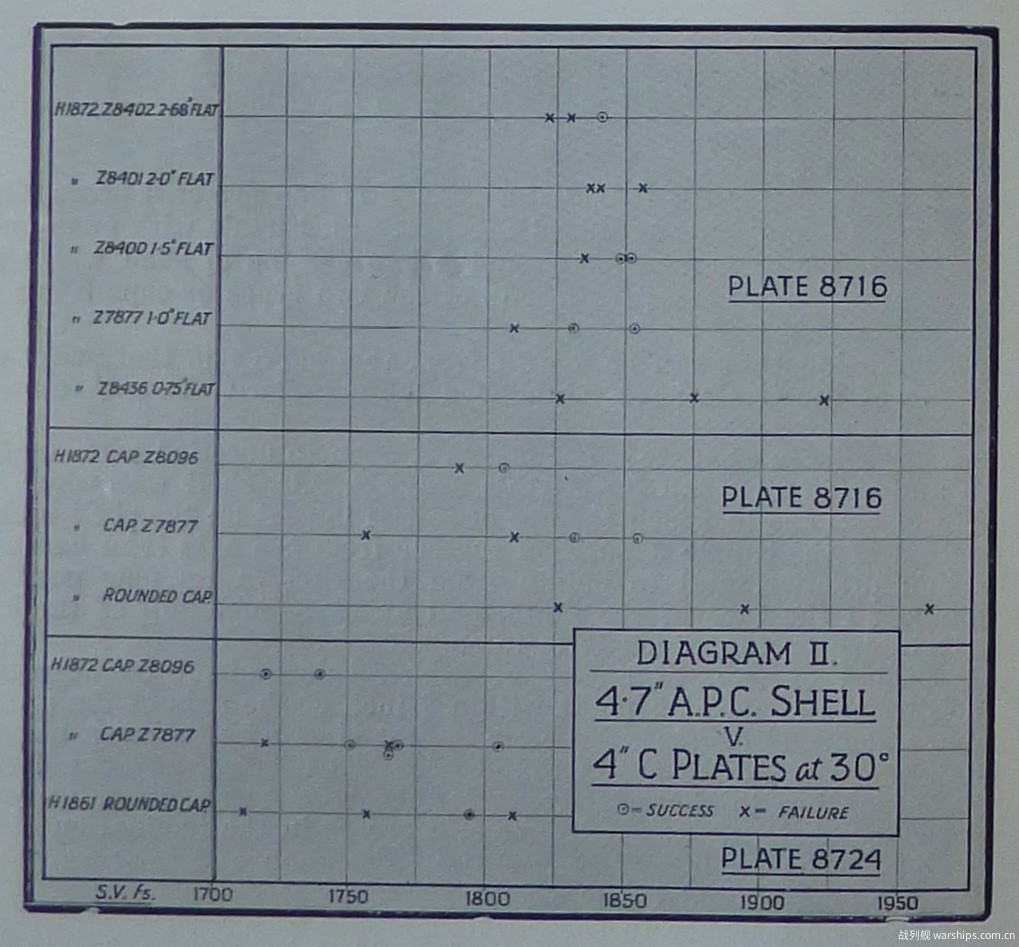

1936年时,哈德菲尔德公司获得批准,可以就不同设计的被帽开展对比测试。测试中使用的炮弹,是4.7英寸的缩比例炮弹,其结构是模仿现款的15英寸穿甲弹的。测试条件,是在30度入射角下,对抗4英寸厚度的渗碳硬化装甲。

在测试中,总共尝试了14种弹体与被帽的组合,但其中绝大部分组合,在测试的早期阶段就被淘汰了。因此下方的图表中,仅记录了未被淘汰的组合的测试结果。

测试中使用了两块装甲板,图表的中间和下方区域,展示的是三种不同类型的被帽的测试结果对比,一种是老款的圆顶被帽,一种与9.2英寸穿甲弹的被帽采用了相同的设计(Z.7877),还有一种则是带有宽边的设计(Z.8096)。另外,由于这些测试用的炮弹,是少量分批次生产的,因此其在材质和制造工艺上的差异,可能会对测试结果造成一定影响,这使得我们更难作出准确的判断。

图表的上方区域,显示的则是补充测试的内容。这组测试中使用了五种不同的被帽设计,但互相之间的差异仅在于突起部分的直径有所不同。其中,突起直径为1英寸的(Z.7877),与9.2英寸穿甲弹的被帽是相同的设计。首先拿来与之比较的,是突起直径分别为1.5英寸、2英寸、以及2.68英寸的被帽。由于测试结果表明,增大突起直径并不会带来性能上的提升,因此在下一个阶段的测试中,又尝试了缩小突起直径。3发被帽突起直径为0.75英寸的炮弹的测试结果,与被帽突起直径为1英寸或1.5英寸的炮弹截然不同(逊色于后两者),但却与图表中间区域展示的圆顶被帽的测试结果,表现出了一定的相似性。这个结果表明,在没有足够的测试量之前,不应作出某种设计比另一种设计更优秀的判断。设计编号为Z.7877的被帽,就是哈德菲尔德公司如今已应用在所有口径的炮弹上的平顶突起被帽,这种设计除了在9.2英寸穿甲弹上表现不佳之外,在其他口径的炮弹上都有着良好的性能表现。

4.7英寸穿甲弹的测试结果图表

8英寸半穿甲弹:

1938年时,弗斯-布朗公司基于他们原有的圆顶突起被帽,提出了两种改进建议,并认为这种改进将会大幅提升炮弹的穿甲性能。其中一种方案在测试的早期阶段就被放弃了,另一种则是带有宽边的设计,其造型与哈德菲尔德公司的宽边设计(Z.8096)比较类似。

在具体测试中,对比了三种不同的设计,一种是制式的圆顶突起被帽,一种是弗斯-布朗公司的圆顶突起宽边被帽,还有一种是哈德菲尔德公司的被帽(Z.8468),其造型与他们的9.2英寸穿甲弹的被帽(Z.8005)相同。具体的测试结果,详见下方的图表。可惜的是,由于哈德菲尔德的被帽,是安装在哈德菲尔德的炮弹上的,其在弹体设计及制造工艺上,与弗斯-布朗的炮弹有所不同,因此我们无法就双方的被帽性能优劣作出比较。

尽管测试中发射的炮弹数量很少,但有证据表明,对于这些装填系数为4.6%的半穿甲弹来说,圆顶突起宽边被帽的表现,要优于老款的圆顶突起被帽,而配备哈德菲尔德宽边被帽的哈德菲尔德炮弹,则并不逊色于配备弗斯-布朗宽边被帽的弗斯-布朗炮弹,甚至有可能比后者更优秀。

但在测试结束之后,有人提出,测试中使用的装甲板的抗弹性能是比较差的。如果事实确实如此的话,这次测试就会变得不那么有价值了。但无论这个观点是否正确,如果将测试对象改为装填系数为2.5%的大口径穿甲弹,且对抗的是性能优良的装甲板的话,那么通过本次测试得出的有关被帽优劣的结论,显然是不能直接挪用过去的。在战争爆发之后,这项测试就停止了。

8英寸半穿甲弹的测试结果图表

6英寸穿甲弹:

1939年时,我们使用6英寸穿甲弹(缩比例炮弹,其结构是模仿现款的9.2英寸穿甲弹的),基于9.2英寸穿甲弹所使用的平顶突起被帽(Z.8005),开展了不同突起直径和不同被帽厚度的对比测试,但这项测试中途而废了,因此无法得出什么结论。

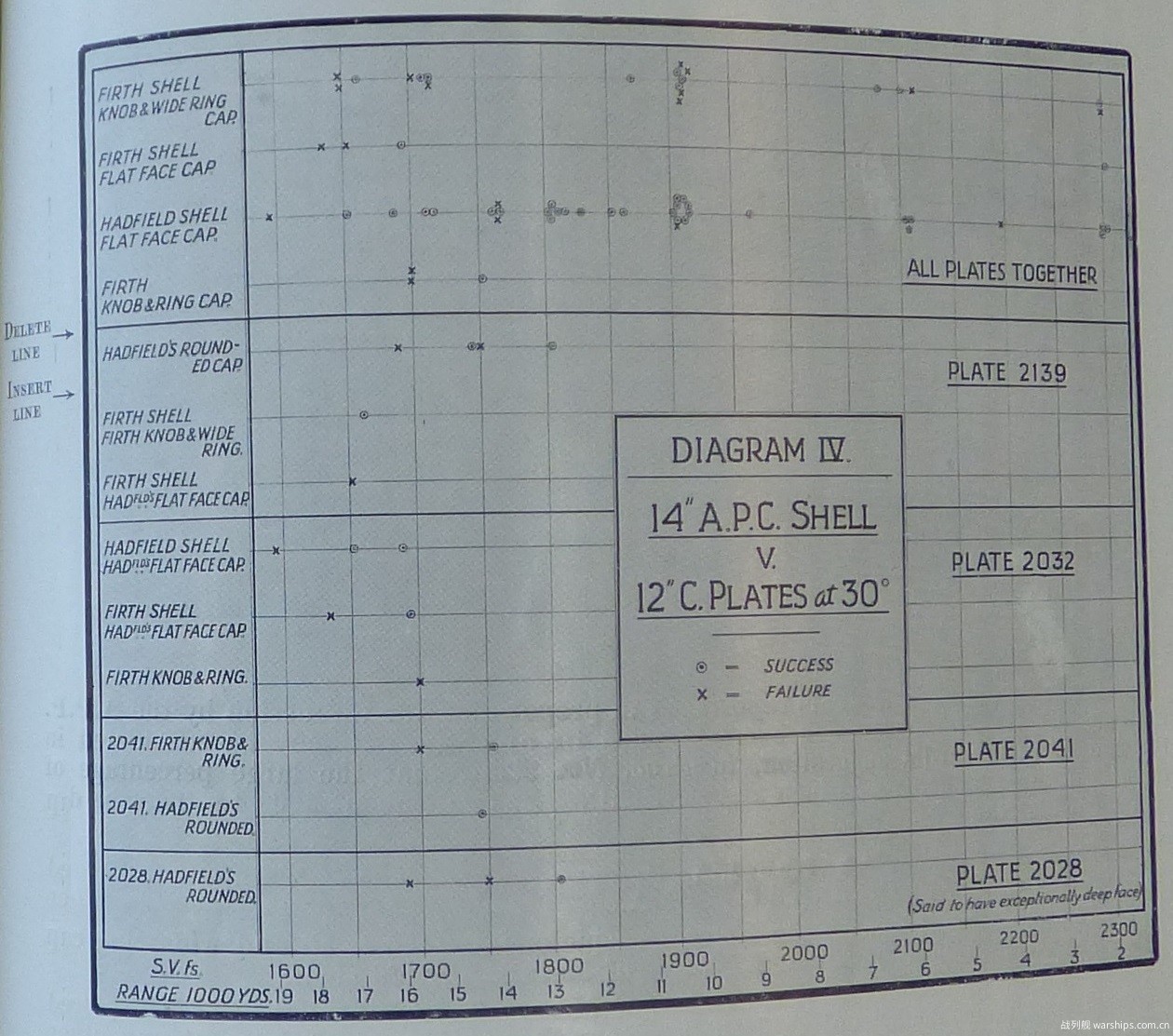

14英寸穿甲弹:

最早的14英寸穿甲弹,是配备制式的圆顶被帽或圆顶突起被帽的,但其测试结果颇为糟糕。哈德菲尔德公司提议,可以尝试使用4.7英寸穿甲弹的测试中用过的平顶突起被帽(Z.7877)。我们批准了这个提议,在随后的测试中,这种被帽表现出了明显的性能提升。弗斯-布朗公司则在一部分炮弹上配备了哈德菲尔德公司的平顶突起被帽,又在另一部分炮弹上配备了8英寸半穿甲弹的测试中用过的圆顶突起宽边被帽。然而,围绕着这些炮弹的测试结果所产生的讨论中,有相当大的一部分,都是与炮弹测试和验收中使用的12英寸渗碳硬化装甲的性能差异有关的。

为了对弗斯-布朗公司的圆顶突起宽边被帽的性能作出正确的判定,除了2发采用试验性质的钢材制造的炮弹之外,该公司的截至目前为止的所有炮弹的测试结果,都记录在图表中了。其中,图表的下方区域所展示的,是在决定采用弗斯-布朗公司的圆顶突起宽边被帽之前所取得的测试结果(截止至1938年某个时间点的测试结果)。我们在图表中,分别展示了不同炮弹对不同装甲板所取得的测试结果。这些测试结果让我们以为,哈德菲尔德公司的炮弹,在配备了他们的平顶突起被帽之后,可以在1,650英尺/秒的速度下稳定地取得完整穿透的结果,而弗斯-布朗公司的炮弹,在配备了他们的圆顶突起宽边被帽之后,也能在相同的条件下取得成功。因此,两家公司的炮弹,都能够满足验收规格中设定的1,750英尺/秒的下限速度(这块区域里记录的,应当是正式开始验收之前的测试结果)。

图表的上方区域,则是截止至目前为止的所有的测试结果,且不同炮弹对抗不同装甲板的测试结果,全都混合在一起了。这些测试结果则表明,我们的认知是错误的(这块区域里记录了不少在1,900英尺/秒下的测试结果,显然包含了1939-1940年间的验收测试的结果)。

我们对新老两类被帽的性能所作出的判断,并不仅仅是基于14英寸穿甲弹的测试结果,而是一并参考了先前提到的9.2英寸穿甲弹、4.7英寸穿甲弹、以及8英寸半穿甲弹的测试结果的。基于这些测试结果,我们认为弗斯-布朗公司的圆顶突起宽边被帽并不是很优秀。但结合图表上方区域所展示的测试结果来看,两家公司的被帽似乎都没有取得明显的性能提升,并且还有一些迹象显示,弗斯-布朗公司的炮弹之所以会在1,900英尺/秒的速度下发生出乎意外的测试失败,可能与他们采用的圆顶突起宽边被帽有关。

14英寸穿甲弹的测试结果图表

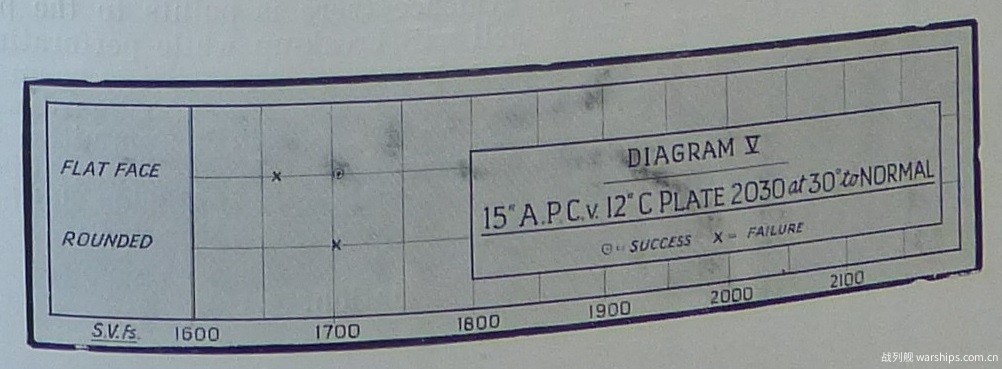

15英寸穿甲弹:

基于对上述测试的讨论结果,哈德菲尔德公司提议,使用15英寸穿甲弹,对他们的平顶突起被帽开展测试。我们之所以要开展这次测试,是为了给基于14英寸穿甲弹的测试所取得的结论,提供更充分的支撑。这次测试的规模比较小,下方图表中展示了其测试结果。

测试中使用的炮弹,是基于Mark V A型炮弹(1920年代初期的老式炮弹)改造而来的5/10crh炮弹。但这些测试结果,并没有带来什么决定性的证据。

15英寸穿甲弹的测试结果图表

16英寸穿甲弹:

16英寸Mark II型火炮所配备的穿甲弹,目前仍处在测试阶段。哈德菲尔德公司的炮弹配备了平顶突起被帽,弗斯-布朗公司的炮弹则配备了圆顶突起宽边被帽。除了被帽不同之外,两家公司的炮弹,在其他方面也存在着一些差异,因此我们无法基于这些炮弹的测试结果,就被帽的优劣作出判断。

总结:

基于上述的这些测试,我们所能得出的唯一的结论就是,除了一个可能的特例之外,我们无法基于测试结果,来判断这些被帽之间的优劣。

而后续开展的装甲板验收测试的结果则表明,在大口径穿甲弹上采用弗斯-布朗公司的圆顶突起宽边被帽,可能是一个不明智的决定。相比于该公司此前所采用的设计,这款被帽的边缘部分更为靠外,其目的是扩大炮弹击中装甲板时的受力区域,从而对装甲表面造成更大范围的破坏,并确保被帽上的突起部分在发挥其应有的作用后,能够更早碎裂。

对于这种被帽来说,如果入射角小于30度的话,那么被帽上最先接触到装甲板的,是突起部分,且接触点与炮弹中轴线之间的距离不超过3/4英寸。但在入射角增加到32度以上时,被帽上最先接触到装甲板的,就变成了宽边区域,其与炮弹中轴线之间的距离达到了4英寸。至于入射角恰好在30度左右的情况下,受到被帽尺寸上的生产误差、炮弹中轴线与其飞行方向之间的角度差异、以及弹着点处的装甲板倾斜角度的轻微误差的影响,既有可能是突起部分先接触装甲板,也有可能是宽边区域先接触装甲板,甚至可能是两者一起接触装甲板。

对于炮弹与装甲板的第一接触点,究竟是远离炮弹中轴线好,还是靠近炮弹中轴线好的问题,本委员会没有可供参考的证据。但如果这两种情况中,有一种要比另一种更有利的话,那么就不应该设计一种在临界角度下,既有可能出现第一种情况,又有可能出现第二种情况的被帽。更何况,这个临界角度,恰好还是验收测试所规定的角度。

军械委员会的评论:

制作这份报告的目的,是为了在穿甲弹委员会上进行讨论。本委员会怀疑,弗斯-布朗公司的14英寸穿甲弹之所以会在1,900英尺/秒的速度下发生验收失败,可能与他们采用的圆顶突起宽边被帽有很大关联。

军械委员会向海军军械局长致信:

这份报告并未打消我们对于圆顶突起宽边被帽的顾虑。从14英寸穿甲弹的图表中可以看到,在1,910英尺/秒的速度下,弗斯-布朗公司的炮弹已经得到了充分的测试,但在1,730英尺/秒到2,100英尺/秒之间的其他速度上,这款炮弹的表现究竟如何,我们是不得而知的。并且从已有的数据来看,我们也没有理由认为,该炮弹在1,910英尺/秒的速度下发生碎裂的概率,要高于在其他速度下发生碎裂的概率。事实上,已有的证据表明,在对抗12英寸厚度的渗碳硬化装甲时,无论距离如何,只要入射角是30度,该炮弹都会有50%左右的概率发生弹体碎裂。在本委员会看来,这个问题是非常严重的,非常有必要予以研究。如果海军军械局长同意的话,本委员会将会撰写一份提议,并提前召开穿甲弹委员会的会议,来讨论这个问题。为了节省时间,本委员会建议,先从8发弗斯-布朗公司的炮弹上,移除原有的圆顶突起宽边被帽,并更换为哈德菲尔德公司的平顶突起被帽,随后送往靶场,等待后续的测试指令。

原始报告

1940年的总结报告

本段内容出自Report of the President of the Ordnance Board For The Year Ending December 31st 1940

本委员会回顾了硬被帽的发展历程,并得出了以下结论:除了一个可能的特例之外,我们无法基于测试结果,来判断这些被帽之间的优劣。而装甲板验收测试的结果则表明,在大口径穿甲弹上采用弗斯-布朗公司的圆顶突起宽边被帽,可能是一个不明智的决定。基于本委员会所做的调查,我们怀疑该公司的炮弹之所以会在验收测试屡屡失败,可能与这种被帽设计存在关联。证据表明,14英寸穿甲弹只在一个速度上开展过充分的测试,然而从已有的数据来看,这个速度并不是炮弹最容易发生碎裂的速度。事实上,已有的证据表明,在对抗12英寸厚度的渗碳硬化装甲时,无论距离如何,只要入射角是30度,该炮弹都会有50%左右的概率发生弹体碎裂。为了节省时间,本委员会建议,先从8发弗斯-布朗公司的炮弹上,移除原有的圆顶突起宽边被帽,并更换为哈德菲尔德公司的平顶突起被帽,随后送往靶场,等待后续的测试指令。

原始报告

哈德菲尔德公司的回信,以及军械委员会的回应

本段内容出自Ordnance Board Proceedings, No. 10,955

对于军械委员会所撰写的报告,我们认为有以下几处需要予以更正。

9.2英寸穿甲弹:

(a) 对于编号No. 2067A的装甲板,总共测试了7发配备新款被帽(Z.8005)的炮弹,其中有6发是成功的。

(b) 这些炮弹的装药腔尺寸都是相同的,如果按照14英寸Mark VIII B型穿甲弹的装药密度计算的话,那么9.2英寸穿甲弹的装填系数将达到3.89%(军械委员会的图表中,有一些炮弹的装填系数被标为4%,另一些则被标为3.3%)。

(c) 图表中的下方区域,也应按照 (a) 中提及的内容予以修订。

另外,对于编号No. 2067的装甲板,配备新款被帽(Z.8005)的炮弹,除了在1,347英尺/秒下取得过成功之外,还在1,310英尺/秒下取得过成功。

4.7英寸穿甲弹:

(a) 对于编号No. 8716的装甲板,突起直径为1.5英寸的被帽的测试结果绘制有误,应修正为在1,810英尺/秒和1,824英尺/秒下测试失败,但在1,826英尺/秒下测试成功。

(b) 对于编号No. 8716的装甲板,突起直径为1.0英寸的被帽的测试结果,绘制时遗漏了在1,758英尺/秒下测试失败的案例。

(c) 对于编号No. 8724的装甲板,圆顶被帽的的测试结果中,应去掉在1,810英尺/秒下测试失败的案例,因为这发炮弹是用来测试合金成分的。

(d) 对于编号No. 8724的装甲板,突起直径为1.0英寸的被帽的的测试结果中,应去掉在1,7700英尺/秒下测试成功及测试失败的案例,因为这两发炮弹是用来测试合金成分的。

在经过上述的修订之后,该系列的测试结果变得更具有一致性了,且两块装甲板之间的性能差异,在三种不同的被帽设计下都有所体现。

14英寸穿甲弹:

(a) 编号No. 2032和No. 2139的装甲板的测试结果中,弗斯-布朗公司的炮弹上配备的平顶突起被帽,是基于我公司的设计,但是由弗斯-布朗公司制造的。

(b) 编号No. 2139的装甲板的测试结果中,应加入以下的测试结果:配备平顶突起被帽的哈德菲尔德炮弹,在1,763英尺/秒和1,766英尺/秒下取得成功;配备平顶突起被帽的弗斯-布朗炮弹,在2,315英尺/秒下取得成功。

(c) 图表中的上方区域,也应按照上述提及的内容予以修订。

另外,该图表中记录的测试结果,仅包括了对于第一批装甲板的测试结果,而未包括以下的这些装甲板的测试结果:弗斯-布朗公司的编号为No. 2874、No. 3135、No. 3136、No. 3137、No. 3138、No. 3139、No. 3140、No. 3689、No. 3690的装甲板;以及比尔德莫公司的编号为No. 4867、No. 4884的装甲板。

军械委员会的评论:

对于哈德菲尔德公司的信件,回应如下:

9.2英寸穿甲弹:

(a) 部分测试结果并没有汇报给本委员会,现已在修订过的图表中加入这些测试结果。

(b) 这些炮弹的装填系数到底是多少,存在一些争议。海军的记录显示是3.43%,哈德菲尔德公司的设计图纸上标的是3.4%,但该公司现在却又表示是3.89%。但对于我们讨论的话题来说,装填系数到底是多少并不重要。在修订过的图表上,我们将其标为3.43%。

(c) 已对图表进行修订,但这并不会影响我们所给出的结论:新款被帽似乎在1,300到1,360英尺/秒的速度范围内具备优势,但由于发射的炮弹数量较少,因此无法得出确切的结论。

修订后的9.2英寸穿甲弹的测试结果图表

4.7英寸穿甲弹:

(a) 那3发炮弹的测试结果,在图表上绘制有误,但1,824英尺/秒下的那发炮弹,是特地标为成功的。因为在那组测试中,除了这发炮弹之外,其余炮弹的失败原因都是弹体碎裂,而这发炮弹的失败原因是弹底栓脱落。考虑到这次测试的目的是为了对比被帽的性能,因此我们将其标注为成功了。

(b) 之所以省略了这发炮弹,原因是这发炮弹的测试结果是一个孤例,我们没有在这个速度下测试过其他炮弹,因此无法作出比较(但在修订后的图表中,他们加入了这个测试结果)。

(c) 在图表中加入这发炮弹,确实是错误的。

(d) 本委员会并不知晓,这两发炮弹的合金成分与其他炮弹存在差异。我们现已对图表作出修订,并认同哈德菲尔德公司提出的观点。

修订后的4.7英寸穿甲弹的测试结果图表

14英寸穿甲弹:

(a) 哈德菲尔德公司的表述是正确的。

(b) 在发射这几发炮弹之前,就已经决定采用圆顶突起宽边被帽了,因此这几发炮弹的测试结果,不应被包含在图表中。

(c) 上述的这几发炮弹,原本就包含在图表中的上方区域了,因此该图表无所作出修正。

军械委员会向海军军械局长致信:

我们已对9.2英寸穿甲弹和4.7英寸穿甲弹的图表做出更新,它们将替换掉原先的对应图表。但这些修订工作,并不会影响我们先前作出的结论。

原始报告

弗斯-布朗公司的回信,以及军械委员会的回应

本段内容出自Ordnance Board Proceedings, No. 10,980

军械委员会所撰写的报告中,对于从软被帽进化到硬被帽的环节,有个细节并未讲清楚,那就是软被帽的设计意图和验收测试规格,都是在垂直入射的条件下对抗装甲。虽然我国是在1917年时才正式采用硬被帽的,但在好几年前,我公司就已经预见到了需要在倾斜入射的条件下对抗装甲,并且自行开展了相关的测试。正因如此,我们才能在海军部决定要将穿甲弹的验收测试规格,从垂直入射修改为倾斜入射后,立刻就能拿出适应这种新需求的炮弹设计。

我们认为,这份报告在得出结论时,忽视了以下几方面的因素。首先,在得出总体结论时,没有考虑到部分装甲板的抗弹性能差异,且在使用疑似穿透极限较低的装甲板作为靶板时,某种被帽的测试样本数明显多于其他类型的被帽(换句话说,就是因为某种被帽的许多测试样本,是在抗弹性能较差的装甲板上取得的,因此从数据统计层面来看,让这种被帽占到了便宜)。其二,是在分析过程中,似乎并未对测试后回收的炮弹的具体状态,作出细致的考量,但在我们看来,这是非常重要的。委员会肯定很清楚,测试成功与失败之间,有时只有一线之隔,因此为了形成正确的认知,需要进行更深层次的分析,且不仅仅需要审视不同炮弹在对抗同一块装甲板时的性能表现差异,而且还应对每发炮弹在回收后的具体状态进行分析。

报告中提到了我公司的圆顶突起宽边被帽,在击中装甲板时的第一接触点的变化问题。但我们的设计意图,是让突起和宽边同时与装甲板发生接触,因此对于委员会提到的情况,我们并不认为有什么问题。尤其是考虑到,当炮弹在1,900英尺/秒的速度(14英寸穿甲弹的验收测试速度)下击中装甲板时,在被帽上的突起部分接触到装甲板之后,无论该被帽采用什么样的设计,突起部分以外的区域都会在很短的时间内与装甲板发生接触。

为了就硬被帽的设计得出明确的结论,我们应对其在不同口径的炮弹上的测试结果,以及在合理范围内的各种速度下的测试结果,作出综合的评估。因此我们请求,在完全放弃圆顶突起宽边被帽之前,对这种被帽在除了14英寸以外的其他口径的炮弹上的表现作出研究,特别是应该关注我公司的15英寸穿甲弹在近期取得的验收测试结果。

军械委员会向海军军械局长致信:

对于哈德菲尔德公司的信件,回应如下:

弗斯-布朗公司在回信中暗示,本委员会没有充分考虑不同装甲板之间的性能差异,对此本委员会是不接受的。为了不让装甲板的性能差异,对被帽性能的优劣对比产生影响,在所有的图表中,我们都是将不同装甲板的测试结果分开罗列的。并且在报告中,我们还多次提及了这个话题。

在过去的18个月中,我们已经对装甲板之间的性能差异问题,给与了充分的关注。很显然,想要发现两块渗碳硬化装甲之间是否存在性能差异,是一件相当困难的任务,且即便开展专门的测试,也很难判断出不同的装甲板之间的弹道极限差异到底有多大。

至于测试后回收的炮弹的状态,我们也是有所关注的,但除了我们在给哈德菲尔德公司的回信中提及的特例之外,本委员会并不认为,我们有能力对测试失败的炮弹距离成功有多远,或者测试成功的炮弹距离失败有多远的问题作出判断。在我们看来,即便是由最富有经验的人士作出的此类判断,也不能用于穿甲弹测试的结果判定。

对于弗斯-布朗公司提到的被帽形状的问题,如果他们的观点是正确的话,那么被帽采用什么形状都是无关紧要的,因为无论采用什么样的形状,其在接触装甲板之后就会迅速变形。但另一方面,声音在钢铁中的传播速度,大约是17,500英尺/秒,换句话说,当被帽向前移动了1英寸时,压缩波和张力波已经在装甲板中移动了9英寸。

本委员会并未完全放弃圆顶突起宽边被帽,我们只是提出,这种被帽可能是导致弗斯-布朗公司的14英寸穿甲弹在验收测试中失败的原因,并建议就这个问题开展测试。

原始报告

1941年的总结报告

本段内容出自Report of the President of the Ordnance Board For The Year Ending November 30st 1941

对于本委员会撰写的硬被帽的发展历程简介,哈德菲尔德公司和弗斯-布朗公司都提出了批评。焦点问题是,对于弗斯-布朗公司的14英寸穿甲弹在验收测试中失败的原因,本委员认为可能是圆顶突起宽边被帽导致的,但这个观点并未得到认可。随后本委员会指出,如果测试失败的原因不在于被帽的话,那就只可能是由于制造工艺的问题导致的了。对于这个方面,我们接下来也会展开调查。在1941年3月11日的穿甲弹委员会的会议上,我们就这份报告进行了讨论,并在会上决定,应使用8发配备哈德菲尔德被帽的弗斯-布朗炮弹,来开展测试(这些测试的结果依旧不理想,具体情况详见二战英国大口径穿甲类炮弹的验收规格与穿甲性能)。

原始报告

|

|